高中历史必修一第十一课

- 格式:ppt

- 大小:995.50 KB

- 文档页数:17

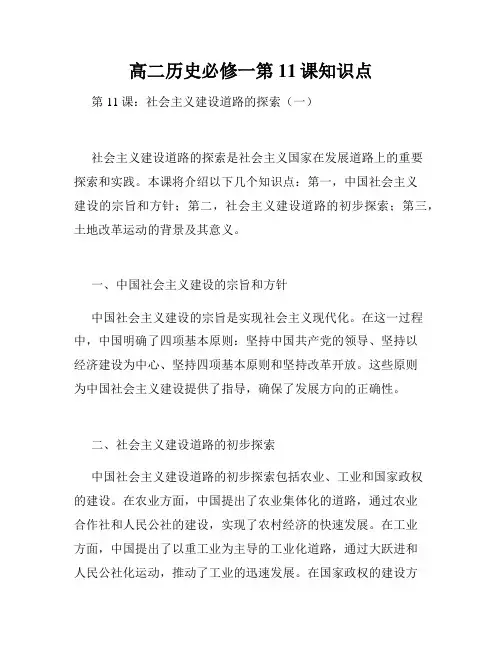

高二历史必修一第11课知识点第11课:社会主义建设道路的探索(一)社会主义建设道路的探索是社会主义国家在发展道路上的重要探索和实践。

本课将介绍以下几个知识点:第一,中国社会主义建设的宗旨和方针;第二,社会主义建设道路的初步探索;第三,土地改革运动的背景及其意义。

一、中国社会主义建设的宗旨和方针中国社会主义建设的宗旨是实现社会主义现代化。

在这一过程中,中国明确了四项基本原则:坚持中国共产党的领导、坚持以经济建设为中心、坚持四项基本原则和坚持改革开放。

这些原则为中国社会主义建设提供了指导,确保了发展方向的正确性。

二、社会主义建设道路的初步探索中国社会主义建设道路的初步探索包括农业、工业和国家政权的建设。

在农业方面,中国提出了农业集体化的道路,通过农业合作社和人民公社的建设,实现了农村经济的快速发展。

在工业方面,中国提出了以重工业为主导的工业化道路,通过大跃进和人民公社化运动,推动了工业的迅速发展。

在国家政权的建设方面,中国坚持人民民主专政的原则,通过加强党的领导和人民代表大会制度的建设,确保了国家的政权稳定。

三、土地改革运动的背景及其意义土地改革运动是中国社会主义建设道路上的一项重要尝试。

这个运动的背景是中国农村经济的困境和土地问题的存在。

在封建社会的旧制度下,土地集中在少数富农和地主手中,农民处于水深火热的境地。

土地改革运动解决了土地问题,将土地重新分配给农民,并确立了农村经济的集体所有制,为农村经济的发展奠定了基础。

总之,社会主义建设道路的探索是中国社会主义国家在实现现代化过程中的重要实践。

中国社会主义建设的宗旨和方针为这一探索提供了指导,而土地改革运动则是社会主义建设道路探索的一个重要部分。

通过这些探索和实践,中国在社会主义建设道路上取得了巨大的成就,为后续的发展奠定了基础。

尽管社会主义建设道路的探索并非一帆风顺,但它为中国社会主义的发展提供了宝贵经验和启示。

未来的挑战,需要我们进一步总结经验教训,为中国的社会主义事业不断探索前进。

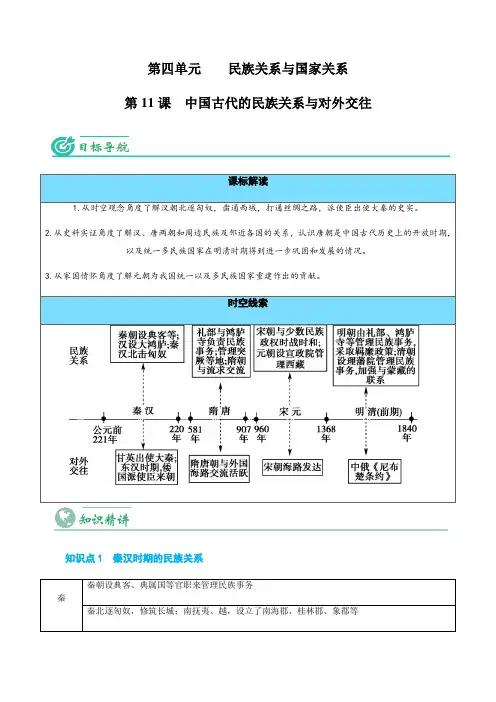

第四单元 民族关系与国家关系第11课 中国古代的民族关系与对外交往课标解读1.从时空观念角度了解汉朝北逐匈奴,凿通西域,打通丝绸之路,派使臣出使大秦的史实。

2.从史料实证角度了解汉、唐两朝和周边民族及邻近各国的关系,认识唐朝是中国古代历史上的开放时期,以及统一多民族国家在明清时期得到进一步巩固和发展的情况。

3.从家国情怀角度了解元朝为我国统一以及多民族国家重建作出的贡献。

时空线索知识点1 秦汉时期的民族关系秦秦朝设典客、典属国等官职来管理民族事务秦北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越,设立了南海郡、桂林郡、象郡等“夷夏之辨”春秋时期兴起“华夏夷狄之辨”。

这个概念跟血统无关,这是共同文化认可的象征。

大体上是接受过周礼教化,承认中原文明并有归属感的诸侯国均为华夏诸侯,当时也称之为“诸夏”。

而没有经过礼乐教化,文明洗礼的部族,在生活、生产说仍未完全摆脱原始社会习俗的这些“落后”部族均为夷狄,分别叫做东夷、西戎、北狄、南蛮。

“华、夷之辨”,辨的是中原诸侯国和周边部族的根本区别。

【知识拓展】客观评价汉朝的“和亲”政策(1)在汉初国力不够强大的情况下,采取对匈奴和亲政策,不失为一种明智选择。

(2)汉匈和亲实现了北部边疆的和平与安定,解除了人民的征战之苦,加强了汉匈之间的交流。

(3)和亲政策不能最终解决边患问题。

【图解历史】秦朝的民族分布图三国两晋南北朝时期的民族融合【即学即练1】在秦朝对统一的多民族国家的形成与发展作出的贡献中最重要的是()A.开辟了沟通南北经济交流的水陆通道B.设典客、典属国等管理民族事务C.注重加强对边疆地区的控制与管理D.焚书坑儒,加强思想控制【即学即练2】考古发掘证实,在新疆塔里木盆地西北边缘丝绸之路古道荒漠中发现了大片西汉时期屯田(军人以军事建制垦荒种地)及官署遗址群,遗存包括民居、水渠和防御性建筑。

这一发现蕴含的重要历史信息是()A.西汉政府着力保护丝绸之路畅通B.汉代先进生产技术传入西域C.西域与内地的交往源远流长D.西汉政府对西域实行有效管辖【即学即练3】《三国志》卷三○《魏书》称:“魏兴,西域虽不能尽至,其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。

第十一课

秦汉时期:

秦朝设典客,典属国管理民族事务

北逐匈奴,修长城

南抚夷越,设立南海郡,桂林郡,象郡

汉朝设大鸿胪

先与匈奴和亲,后来三击匈奴

89年,窦宪刻铭燕然山

西汉设立武威,张掖,酒泉,敦煌四郡,合称“河西四郡”

边疆推行屯戍政策,在西域设田官

隋唐至两宋:

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的利益

主客司负责各族朝见事宜

鸿胪寺负责宾客接待礼仪

隋朝:589年,冼夫人被册封为谯国夫人

在边疆推行郡县制

加强与琉球的接触

唐朝:唐太宗被称为“天可汗”

金城公主和文成公主入藏

西北:安西都护府,北庭都护府

北方:安北都护府,单于都护府

东北:安东都护府

南方:安南都护府

元明清时期:

元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,管理佛教和藏族事务

在东北和云南等地设行省,征发赋役

明朝设立培养各族文字翻译人才的提督四夷馆

在西起嘉峪关,东到鸭绿江一线,修长城

在长城布置军镇,号“九边”

在辽东,宣府,大同开放马市

清朝设立理藩院管理边疆民族事务

满蒙联姻

军事斗争平定准噶尔叛乱

土尔扈特部回归

册封达赖和班禅

设西宁办事大臣和驻藏办事大臣。

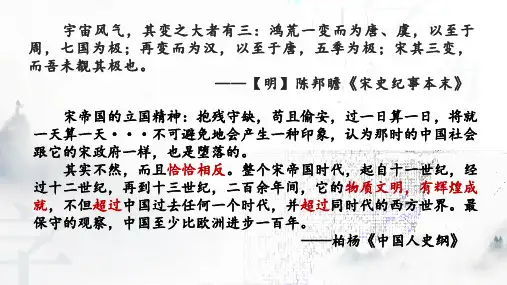

人教版高一历史必修一《第11课太平天国运动》评课稿一、课程概述本课程是高一历史必修课程中的第11课,主要内容是太平天国运动。

通过教授太平天国运动的历史背景、原因、影响以及评价等方面的知识,帮助学生深入了解中国近代历史,提高他们的历史意识和历史素养。

二、教学目标1. 知识目标•理解太平天国运动的历史背景和原因;•熟悉太平天国运动的起义过程和发展进程;•掌握太平天国运动在中国历史上的重要影响。

2. 能力目标•能够分析太平天国运动对中国社会、政治、经济等方面的影响;•能够运用历史知识,分析太平天国运动的失败原因;•能够形成对太平天国运动的独立思考和评价。

3. 情感目标•培养学生对历史问题的独立思考能力;•增强学生的历史自豪感和民族自信心;•提高学生对历史事件的关注和研究兴趣。

三、教学重难点1. 教学重点•太平天国运动的历史背景和原因;•太平天国运动的发展进程和主要事件;•太平天国运动对中国历史的重要影响。

2. 教学难点•太平天国运动失败原因的探究;•太平天国运动的评价;四、教学内容和方法1. 教学内容本节课主要内容包括以下几个方面:•太平天国运动的历史背景:包括清朝政治腐败、民众疾苦、外国侵略等因素;•太平天国运动的起义过程和发展进程:包括高起义、红平之战、天京事变等重要事件;•太平天国运动对中国历史的影响:包括农民起义的影响、中国社会的变革、外国侵略的影响等。

2. 教学方法•讲授教学法:通过教师的讲述和课件的展示,向学生传授太平天国运动的相关知识;•分组讨论法:将学生分为小组,让他们就太平天国运动的原因、发展过程、影响等方面展开讨论,激发他们的思考和互动;•问题导向法:教师通过提问的方式引导学生思考,帮助他们理解太平天国运动的内在逻辑和历史意义。

五、教学过程1. 导入通过展示一组图片,引导学生回忆太平天国运动的基本信息,激发他们的学习兴趣,为接下来的学习做好铺垫。

2. 课堂讲授教师通过讲解太平天国运动的历史背景、原因,以及主要事件和影响等方面的知识,帮助学生全面了解太平天国运动的基本情况。

《太平天国运动》教案教学目标:1.知识与技能:了解、掌握太平天国运动兴起的原因;洪秀全创立和宣传拜上帝会;冯云山在紫荆山区的革命活动;金田起义;永安建制;太平军胜利进军和定都天京;《天朝田亩制度》;太平军的北伐、西征、东征和军事上的全盛。

2.过程与方法:通过对太平天国运动兴起的原因的分析,从金田起义到定都天京这一过程的教学,使学生初步认识太平天国运动的兴起和发展的全过程。

通过对《天朝田亩制度》的教学,使学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,正确评价《天朝田亩制度》。

3.情感态度与价值观:通过对《天朝田亩制度》的分析,使学生感受其强烈的反封建精神,从而培养学生符合社会价值和道德行为标准而产生的情感体验。

通过对北伐军征战过程的讲述,使学生感受到以林凤祥为首的北伐军不畏强敌直至全部牺牲的惨烈悲壮,从而对学生进行正确的爱憎观、道德观、英雄观的教育。

教学重点:太平天国运动兴起的背景和原因、《天朝田亩制度》和《资政新篇》的内容和评价教学难点:太平天国运动失败的原因以及出现的新特点、《天朝田亩制度》和《资政新篇》两者的比较。

教学过程:导入新课:进行复习提问:鸦片战争对中国社会产生的影响,以此引出太平天国运动的背景。

材料一:鸦片战争后鸦片大量进口,10年当中,每年从3万箱增至6、7万箱,造成白银大量外流,引发了银贵钱贱现象并日益严重。

材料二:鸦片战争后,洋布、洋棉排挤了土布、棉布:“民间之买洋布、洋棉者十室而九。

由是江、浙之棉布不复畅销,商人多不贩运,而闽产之土布、土棉,遂亦因之壅滞不能出口。

材料三:清政府为了支付战争赔款和军费开支,极力搜刮,加捐加税。

官府常抓人毒打交不起税的人。

1843—1850年规模较大的群众暴动有70余起,遍及十几个省。

根据三则材料分析鸦片战争对太平天国运动产生的影响。

由此产生太平天国运动爆发的背景是阶级矛盾和民族矛盾激化的结果。

讲授新课:一、从金田起义建国到定都天京1.鸦片战争后国内阶级矛盾的激化鸦片战争后,中国逐渐卷入世界资本主义市场。