第3讲 文化的起源与发展

- 格式:ppt

- 大小:2.11 MB

- 文档页数:60

第一讲文化释义1、“文”字之来源(1)甲骨文中,“文”字为胸前有刻画图案的人(2)到了周代,“文”的含意有了些新的内容。

“文”常和“野”对称。

后被进一步引申为包括语言文字在内的各种象征符号,进而具体化为文物典籍、礼乐制度、文采装饰、人文修养(3)关于“文”字来源之结论从仓颉造“文”(字)说起,我们从“文”的诞生可以看到几点:第一,最早的人类是没有“文”的,“文”是人类在生活和生产劳动中逐步创造的;第二,“文”只有人类独有,其它动物没有;第三,“文”象征着人类社会在不断发展和演进,象征着人类本质意义上的向一般动物告别,象征着人类逐渐挣脱原始,野蛮,愚昧,落后的境况,向着“文明”的图景艰难地迈进。

2、“化”字之来源(1)甲骨文中,“化”字之形,像二人一正一反,本义为改易、生成、造化(2)《辞源》在固守原意,《辞海》在叛离原意。

(3)“化”,从“教行”的角度看,是统治阶级的行为;带有一定的强制性(“匕”,利器)3、“文化”一词在我国的出现(1)在中国,“文”与“化”并连使用最早出现在战国末期《易周·贲卦·象传》:“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。

观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

”这里讲的是治国者观察天文,以察知自然界的变化;以礼仪风俗教化世人,使知行当所止,止当所止,进而化育天下。

基本含义是“以文教化”,指以与武力征服相对待之“人文”即人伦仪则、道德秩序去规范和化易人民于“野蛮”,使之开化和文明化的活动。

(2)刘向最早使用了“文化”一词,此后便广泛使用开来西汉刘向《说苑·指武》:“圣人之治天下也,先文德而后武力。

凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。

”这里的“文化”是指以文德化之,与“武力”相对应,意指文治教化。

其中“文化”的含义均指封建王朝的“文治教化”,用诗书礼乐等教化世人,是与“武功”相对而言的。

4、“文化”一词在西方的出现它原义是人在改造自然界使之适应于满足食住等需要的过程中,对土地的开垦及植物栽培。

第3讲先秦时期的思想文化一、先秦时期的思想(一)“百家争鸣”局面的出现1.社会背景:春秋战国时期,社会政治、经济、文化都发生了剧烈变化。

(1)经济:铁犁牛耕开始使用,生产力发展;井田制崩溃,封建经济迅速发展。

(2)政治:周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解,专制主义中央集权萌芽。

(3)阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用。

(4)思想文化:出现私人讲学,形成一些思想。

“士”的崛起礼崩乐坏的社会大变革,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更助长了士阶层的声势。

士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》核心论点:诸侯争霸、社会大变革推动了士阶层的崛起,士阶层的崛起促进了百家争鸣的兴起,推动了中国古代文化的发展。

2.流派:主要有道家、法家、墨家、儒家等流派。

3.特点:互相诘难、批驳;彼此吸收、融合。

4.影响(1)思想:是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)文化:是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

(二)先秦诸子思想对百家争鸣的评价春秋战国时期,新兴的知识分子阶层作为一支独立的社会力量登上历史舞台,在这场伟大而深刻的变革中发挥了重要作用:一是充当了变革的舆论制造者和鼓吹者,二是充当了变革的设计者,三是充当了变革的实践者,四是充当了文化的传承者和创造者……——杨宁一《历史学习新视野新知识》核心论点:春秋战国时期生产力的提高必然要求冲破西周旧的政治、经济制度的阻碍;新兴地主阶级的成长,要求改变现状,获取更多的经济、政治、文化地位;新兴知识分子的独立兴起,自然充当了变革的设计者、舆论制造者的角色。

这一切的合力,推动了“百家争鸣”局面的出现。

二、先秦时期的科技文化1.科技(1)夏朝:出现历法《夏小正》,商朝改进为“殷历”。

(2)战国:出现最早的指南仪器——“司南”;天文学家石申用赤道坐标记录了八百多颗恒星的位置。

《文化学概论》教学大纲二、课程性质、地位和任务该课程属于思想政治教育专业本科生的专业基础课。

本课程的主要任务是,通过本课程的学习,培养学生的文化意识,提高学生的文化素养,使学生树立正确的文化价值观,帮助学生学习掌握中国优秀传统文化和先进文化,主动学习和借鉴西方优秀文化,进而增强学生对中华文化的文化自信和文化自觉。

三、课程基本要求理论和知识方面:学生应掌握基本的文化学理论和本学科最新的研究动态。

能力和技能方面:学生应具有分析和判断文化多样性与文化多元性的能力。

四、课程内容及学时分配第1讲绪论(3学时)一、教学内容第1节文化的界定(一)文化问题的提出(二)关于文化的定义(三)文化内涵的界定第2节文化学释义(一)文化学的定义(二)西方学者对文化学的构建(三)中国学者对文化学的研究第3节文化学研究(一)研究对象(二)研究范围(三)研究目的(四)研究方法二、教学基本要求通过学习,使学生了解文化问题的提出背景、人类对有关文化问题的思考、关于文化定义的不同方法及其主要观点,掌握关于文化的界定及其内涵;了解文化学的定义、中西方学者对文化学的构建与研究以及文化学研究的对象、范围、目的与方法。

三、教学安排教师讲授3学时四、教学重点与难点教学重点:人类对文化问题的思考与文化的界定及其内涵。

教学难点:如何让学生通过对不同的文化定义进行剖析,进而理解和掌握文化概念的界定及其对文化内涵的把握。

五、教学方法主要以老师讲解为主六、思考题1.人类关于人与人、人与动物、人与环境、人与传统、人与历史、人与创造等的思考,主要问题有哪些?2.关于文化定义的主要方式及其特点是什么?你能否将这些定义方式精简为3-5种?关于文化定义的主要观点分别有哪些?3.关于文化的界定及其内涵的理解是什么?4.文化学的研究对象是什么?5.文化学研究的目的是什么?6.文化学研究的方法主要有哪些?第2讲文化学的形成与发展(3学时)一、教学内容第1节文化学的特性(一)整体性(二)跨越性(三)典型性(四)通约性第2节文化学的形成(一)人类学的兴起(二)文化人类学的发展(三)文化学的产生第3节文化学的流派(一)进化学派(二)传播学派(三)美国历史学派(四)法国社会学派(五)功能学派(六)文化心理学派(七)新进化学派(八)结构主义学派(九)认知人类学派二、教学基本要求通过学习,使学生了解文化学的整体性、跨越性、典型性和通约性特征,以及文化学是如何从人类学、人类文化学中产生和形成的,掌握判断人类学以及文化学产生的条件;了解各个文化学流派的形成时间、理论核心、创始人与代表人物、主要观点及其贡献,掌握各个流派之间的联系及其发展。

文化学概论考点整理第一章概述1.文化学的研究对象是什么?文化学是一门关于研究与探讨文化的产生、创造、发展演变规律和文化本质特征的科学。

2.文化学的研究范围是什么?文化学的研究范围主要体现在物质文化、行为文化、制度文化和精神文化等与人类和人类社会的生存、发展有着密切关系的方方面面。

3.文化学的研究目的是什么?一、文化学的研究将推动文化科学的发展,促进中国文化学理论和文化学科的建设——基本研究目的。

二、文化学的研究能帮助我们正确地了解文化发展的规律,自觉地促进我国文化事业的发展。

三、文化学的研究能帮助人们正确地了解文化的有序发展与政治、经济发展和变革之间的特殊关系,增强我们在新世纪建设新文化、新政治和新经济的信心和决心。

四、文化学的研究能帮助我们树立正确的文化价值观念,使我们在现实生活中认知客观存在在时具有更大的宽容度。

五、文化学的研究能使我们认识到文化是人类创造的独特的财富,历史文化具有不可再生性的特征。

4.文化由哪些形态构成?物质文化、制度文化、精神文化第二章文化的形成和发展文化学研究过程中有哪些主要流派?他们各自的代表人物是谁?其代表作有哪些?其主要研究特色或方向是什么?主要有进化学派、传播学派、历史学派、法国社会学派、功能学派、文化心理学派、新进化学派、结构主义学派。

进化学派的理论先驱是达尔文和赫胥黎,最著名的代表人物有英国的爱德华·泰勒,代表作《原始文化》和美国的刘易斯·亨利·摩尔根,代表作《古代社会》。

这一学派的研究兴趣主要集中在两个领域:一是宗教信仰及其起源和发展。

二是婚姻家庭中的历史与发展。

传播学派的理论先驱是德国人类地理学派的弗里希·拉策尔和莱奥·弗洛贝纽斯,然后是格雷布纳尔和斯密特。

英国传播学派的代表人物是威廉·里弗斯、G·艾略特·史密斯和W·J`佩里,代表作《太阳之子》。

传播学派竭力反对古典进化论的“独立发明说”和“平行发展说”的理论,认为传播是历史发展过程的主要内容,全部人类文化史归根结底是文化传播、借用的历史。

第3讲先秦、秦汉时期的思想文化考点一“百家争鸣”及先秦时期的科技文化一、“百家争鸣”局面的出现1.社会背景:春秋战国时期,社会政治、经济、文化都发生了剧烈变化。

(1)经济:铁犁牛耕开始使用,生产力发展;井田制崩溃,封建经济迅速发展。

(2)政治:周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解,专制主义中央集权萌芽。

(3)阶级关系:“①士”阶层的活跃和受重用。

(4)思想文化:出现私人讲学,贵族垄断教育、学术的局面被打破。

2.流派:主要有道家、法家、墨家、儒家等流派。

3.特点:互相诘难、批驳;彼此吸收、融合。

4.影响(1)思想:是中国历史上第一次②思想解放运动。

(2)文化:是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

归纳总结春秋战国时期,中国思想界空前解放,各种流派纷呈,出现“百家争鸣”的局面,是中国传统主流思想儒家思想的形成时期,孔子、孟子等人奠定了后世儒家思想的理论基础。

“百家争鸣”反映了当时社会激烈和复杂的政治斗争,主要是新兴地主阶级和没落奴隶主贵族之间的斗争。

图解历史“百家争鸣”2 / 222 / 22教材补遗 “百家争鸣”运动的核心特征“百家争鸣”运动的核心特征是自由,自由著述、自由讲学、自由批评、自由流动。

“百家争鸣”不可能出现在春秋战国前,也不可能存在于春秋战国后,“百家争鸣”式的自由是历史夹缝中的自由。

弘扬中国传统文化应重视复兴诸子时代的自由精神,并在思想创新的基础上,构建新型社会,而不是修补束缚了中国两千多年的纲常伦理和等级秩序。

二、先秦诸子思想学派 人物 思想主张影响 儒家 孔子 (1)政治:思想核心是“③ 仁 ”;强调统治者“以德治民”;主张“克己复礼”(2)教育:“有教无类”“因材施教”儒家学派的创始人,首创私学,被后人尊称为“至圣”孟子 (1)政治:主张实行“仁政”;提出了“④ 民贵君轻 ”的民本思想(2)伦理:主张“性本善” 儒家学派的代表人物,使儒学体系更加完整,战国后期儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗荀子 (1)政治:主张“仁义”和“王道”,以德服人;“君舟民水”(2)伦理:提出“人之性恶”道家 老子 (1)认为世界万物的本原是“道”(2)提出“⑤ 无为而治 ”的政治主张(3)认为对立的双方可以相互转化开创道家学派 庄子 认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由 道家思想得到发展 法家 韩非主张君主要以法治国,加强君主集权;提出了系统的法战国末期法家学派的集大成子治理论者,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势墨家墨子主张“兼爱”“非攻”,提倡无等级差别的爱,反对不义的兼并战争代表下层民众利益,一度成为战国时期的显学误区警示 1.老子的身份老子是道家学派的创始人,但不是道教的创始人,道教兴起于东汉。

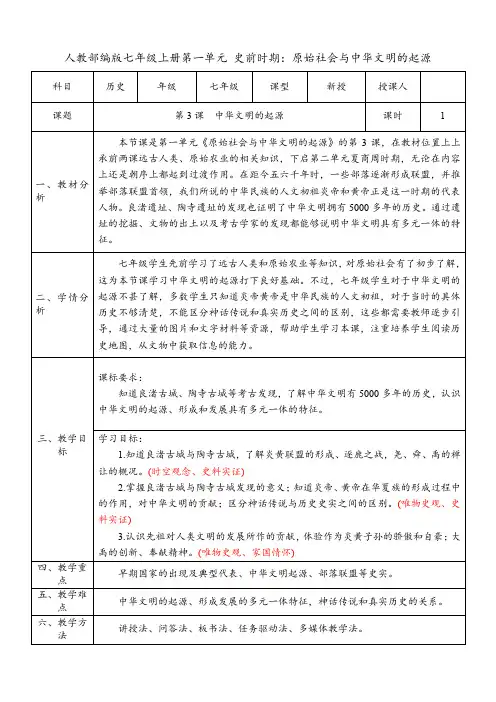

人教部编版七年级上册第一单元史前时期:原始社会与中华文明的起源)新课讲授1.早期国家初步形成出示文字材料,界定“国家”形成的标志——何为“国家”国家形成的标志为:一是阶级的存在,二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》。

【提问】在我国早期国家是何时形成的?形成的原因有哪些?早期国家中又有什么样的设施呢?【讲授】部分人从生产劳动脱离,专门从事管理,出现掌握政治、经济、军事和祭祀权力的王。

以王为首的统治阶级依靠社会规范和暴力对内进行管理和统治,对外发动战争,从而形成了早期国家。

你能从中概括早期国家初步形成的标志吗?出示牛河梁遗址出土的文物图片,阐述牛河梁遗址出土的祭坛、女神庙和贵族的积石冢,反映了红山文化晚期的社会分化和祭祀礼仪。

请同学据此,并结合课本15页说出什么是人类进入文明社会的重要标志。

明晰恩格斯所说的国家形成的标志。

【回答】大约5000年前,我国原始社会的农业、畜牧业有了较大发展,人口增长并开始向区域中心集中,早期城市逐步形成。

城墙、城壕、大型水利设施为城市生活提供了安全和便利。

【回答】阶级的存在和公共权力。

【回答】私有制、阶级、国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

出示恩格斯关于国家形成标志的叙述,为后来学习早期国家形成的标志作铺垫。

结合课本,归纳早期国家形成的时间,原因和设施,提升学生的自主学习能力。

通过教师讲述,并从中概括早期国家初步形成的标志,锻炼举一反三的能力。

通过文物图片发现,人类进入文明社会的重要标志,培养史料实证的历史核心素养。

贰·良渚古城与陶寺古城。

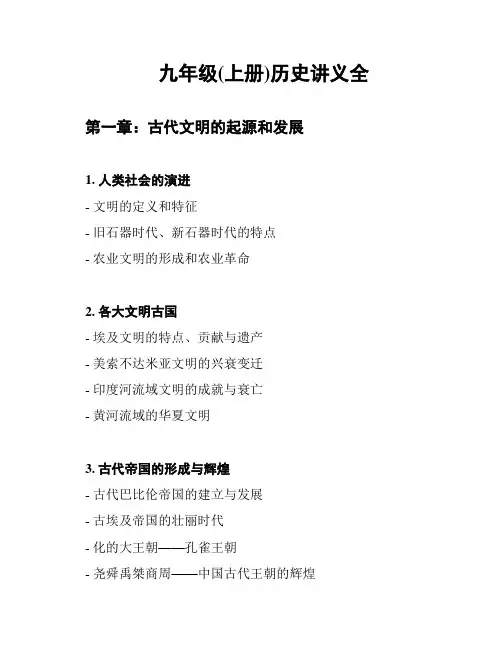

九年级(上册)历史讲义全第一章:古代文明的起源和发展

1. 人类社会的演进

- 文明的定义和特征

- 旧石器时代、新石器时代的特点

- 农业文明的形成和农业革命

2. 各大文明古国

- 埃及文明的特点、贡献与遗产

- 美索不达米亚文明的兴衰变迁

- 印度河流域文明的成就与衰亡

- 黄河流域的华夏文明

3. 古代帝国的形成与辉煌

- 古代巴比伦帝国的建立与发展

- 古埃及帝国的壮丽时代

- 化的大王朝——孔雀王朝

- 尧舜禹桀商周——中国古代王朝的辉煌

第二章:古代希腊罗马文明

1. 希腊城邦的特点与民主制度

- 城邦的定义与特点

- 古代希腊城邦的民主制度

2. 希腊神话与奥林匹克运动

- 希腊神话的起源与特点

- 奥林匹克运动的发展与影响

3. 古罗马帝国的兴起与辉煌

- 罗马城的建立与共和国时期

- 罗马帝国的扩张与统治

- 古罗马的法律、建筑与文化

第三章:古代亚非文明与我国古代史

1. 亚洲文明的形成与发展

- 亚洲的古代文明地区

- 古印度文明的典型特征

- 古波斯帝国的建立与辉煌时期

2. 尼罗河流域的古埃及文明

- 尼罗河的特点与作用

- 古埃及的农业与经济

- 古埃及文化的代表作品

3. 中国古代的统一与变革

- 西周、春秋时期与战国时代- 秦朝的统一和秦始皇的治理- 汉朝的光辉历史与文化繁荣。

统编版(2024)七年级历史(上册)同步素养提升教案第3课中华文明的起源一、课标内容1.通过了解良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活。

2.知道考古发现是了解原始社会的重要依据。

3.了解私有制、阶级和早期国家的产生。

4.通过古代文献中记述的黄帝、炎帝等神话传说,了解其中蕴含的历史信息。

二、素养目标1.唯物史观:明白劳动在人类社会中的重要作用,了解良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活。

传说中炎帝和黄帝的许多发明成果都是在劳动实践中创造的。

私有制、阶级、国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

2.时空观念:知道由于炎帝和黄帝在部落联盟中的重要地位,人们把当时的创造发明归功于他们,学会将事件、现象等置于特定的背景中理解。

3.史料实证:知道神话传说蕴含着历史信息,学会从多种渠道获取历史信息,形成重证据的意识。

4.历史解释:知道考古发现是了解原始社会的重要依据。

知道传说蕴含一定的历史信息,但传说与史实又有着区别,学会在辨析史料的基础上,形成历史认识。

5.家国情怀:知道炎帝和黄帝是华夏族的共同祖先,作为炎黄子孙应感到自豪,形成对中华民族的认同感。

三、教学重点、难点【教学重点】炎黄联盟、传说中炎帝和黄帝的发明、禅让制。

【教学难点】中华文明的起源、形成和发展具有多元一体的特征。

四、教学过程(一)导入新课炎帝(右)黄帝(左)雕像图中雕像塑造的是传说中的炎、黄二帝形象,他们被称为中华民族的人文初祖。

考古发现证实中华文明有者3000多年的历史。

中华文明的起源、形成及其特点是怎样的?古老的传说中有炎帝、黄帝、尧、舜、禹的故事,这些传说又反映了什么样的历史?(二)新课探究探究一:早期国家和文明的起源1.早期国家教师讲解:约五千多年前,我国原始社会的农业、畜牧业有了较大发展、人口显著增长并开始向区域中心集中,早期城市逐步形成。

高耸的城墙、宽阔的城壕、大型水利设施。

为城市生活提供了安全和便利。

第3讲先秦秦汉时期的文化1.中华文化多元一体:中华文化起源多元,华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

2.儒学的创立:孔子思想的核心观念是“仁”,主张统治者“为政以德”;主张恢复西周等级森严的礼乐制度,承认制度随着时代变化应当有所改良;以“有教无类”的思想办学,打破了过去贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展。

3.道家的产生:老子认为“道”是天地万物的本原,追求天人合一,是中国古代朴素的唯物论;揭示事物存在着矛盾的两个方面,矛盾双方可以相互转化,包含朴素的辩证法;对现实不满,反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治,甚至回到小国寡民的时代。

4.战国时期的百家争鸣派别代表主张儒家孟子人性善,提倡“仁政”荀子人性恶,主张隆礼重法道家庄子崇尚逍遥自由阴阳家邹衍五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识墨家墨子代表下层平民利益,提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,提出“尚贤”的政治主张法家韩非代表新兴地主阶级利益,以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想5.春秋战国思想的大变革(1)百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

(2)不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

6.汉代新儒学:董仲舒提出大一统,“罢黜百家,独尊儒术”,有利于加强中央集权;主张“天人感应”“君权神授”,有利于强化君主专制;提倡“三纲五常”、遵循孝道,提供了封建社会的处世标准。

7.儒学的官方化:接受董仲舒的建议,尊崇儒术;设五经博士。

标志着儒学独尊地位确立。

此后,儒学成为我国封建社会主流意识形态。

重点1先秦、秦汉时期的民族认同与文化认同史料“中国”一词最早出现于西周初年青铜器“何尊”。

外,城壕和水利设施也不可或缺,请同学们把它们勾画下来,这些就是早期城市的特点。

(二)早期国家的形成师:我们说现在有了城市,定居生活更加美满了,社会分工也就更加细致,贫富分化也越来越大,那么这一个时候,谁出现了?(生答:王)师:这一时候的王和我们后面所理解的王,一样吗?(学生根据教材回答,王拥有政治、经济、军事和祭祀权力,对内进行统治、对外发动战争)二、良渚古城与陶寺古城(一)良渚古城师:良渚古城在哪?(浙江余杭)师:想一想,还有谁也住在余杭(河姆渡居民)师:说不定,良渚古城的人还是河姆渡居民的后代,那么,俗话说,长江后浪推前浪,一浪更比一浪强,我们看一看,良渚古城是个什么样?(由宫殿区、内城和外城组成,规模大;同时拥有当时世界上规模最大的水利工程;还有广场等高级建筑。

)师:这样的规模说明了什么?(说明了良渚经济发展水平高,统治者调动、组织能力强)师:这是良渚人生前的繁荣,良渚人生后也繁荣,我们一起走进良渚墓葬。

我们发现了什么?(贵族墓地里,随葬品多而精美,普通墓地随葬品稀少)师:原来,不同身份的人埋的区域也不同,说明社会阶级分化已经很明显了。

所以,我们可以说,在距今5000年,长江下游地区已经出现了——早期国家。

(师要强调“早期”二字,和现代意义上的国家进行区别)(二)陶寺古城师:我们领略了南方远古的风土人情,那么我们再把目光放到北方的黄河流域,去——山西襄汾看一看陶寺古城。

同学们,仔细对比两座城,你发现了什么?运用连环提问法,引发学生不断地思考,使学生能够设身处地地想问题,融入本课学习中。

良渚古城和陶寺古城是教材上新加的内容,其实不难,在教学中还是要忠实于教材,教师要引导学生基本了解两个古城的大体情况,这样,学生有思维中有了概念之后,老师再运用多媒体教学手段,用图片、视频进行补充。

教师故意停顿,让学生答出陶寺古城的位置。

(学生可从古城组成、墓葬随葬品情况和出土文物等方面进行回答)师:我们发现,陶寺古城和良渚古城在很多方面是一样的,但是它又有一些不同,它有人殉、它有青铜器、它有不同地区的人群会聚……说明中华文明具有多元一体的特征。

《中华文明的起源》教学设计一、教学目标1.学生能够了解早期国家与文明起源的标志,知道私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

2.学生能够通过学习良渚古城与陶寺古城,认识到中华文明起源和初步发展具有多元一体的特征。

3.学生能够了解远古的传说,如炎黄的传说和尧舜禹的传说,理解这些传说对认识中华文明起源与形成的意义。

4.培养学生的历史思维能力和探究精神,提高学生对中华文明的认同感和自豪感。

二、教学重点、难点1.教学重点(1)早期国家的代表——良渚古城与陶寺古城的概况及意义。

(2)炎黄的传说和尧舜禹的传说。

2.教学难点(1)理解考古发现和神话传说对认识中华文明起源与形成的意义。

(2)体会中华文明多元一体的特征。

三、教学过程第一课时(一)导入新课教师讲述:“中华上下五千年” 从何说起?考古发现证实中华文明有着 5000 多年的历史。

今天,我们就来探寻中华文明的起源。

提问 1:同学们,你们知道哪些关于中华文明起源的故事或传说吗?明确:学生可能会回答黄帝、炎帝、大禹等传说。

(二)早期国家与文明的起源1.讲解私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

提问 2:那么,私有制、阶级和国家是如何产生的呢?明确:随着农业、畜牧业的发展,人口增长并向区域中心集中,社会成员之间的分化加剧,一部分人从生产劳动中脱离出来,专门从事管理,从而形成了掌握权力的王和以王为首的统治阶级,早期国家逐渐形成。

2.展示牛河梁遗址的积石冢、祭坛的相关图片,介绍牛河梁遗址的情况。

提问 3:从牛河梁遗址的积石冢、祭坛中,我们可以得到哪些信息?明确:红山文化时期已有阶级,社会分化;可能存在宗教仪式和祭祀礼仪;有发达的手工业技术,可能出现了早期国家。

(三)早期国家代表——良渚古城1.介绍良渚古城的时间、地点和概况。

提问 4:良渚古城发现了约 20 万千克碳化稻谷,这说明了什么?明确:说明良渚农业发达,经济发展水平较高。

2.展示良渚古城及外围水利系统结构示意图,讲解古城的城市建筑和水利系统。