鄱阳湖石钟山简介

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:1

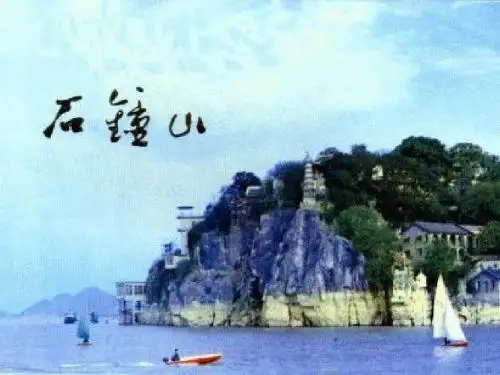

⽯钟⼭⽯钟⼭有上、下⽯钟两座⼭,其实这两座⼭都不算⾼,最⾼处也就海拔61.7⽶。

因其临⽔⽽⽴,崖如⼑削,登临其顶,险峻之势绝不亚于庐⼭。

千百年来,⽯钟⼭因名⽽⽣疑,也因疑⽽吸引⼈们的关注。

早在《⽔经》⼀书中,就有鄱阳湖出⼝处有⽯钟⼭的记载。

缘何称⽯钟⼭,历史上众说纷纭。

北魏郦道元作《⽔经注》,说是“下临深潭,微风⿎浪,⽔⽯相搏,响若洪钟”;唐代江州(现九江)刺史李渤说,“得双⽯于潭上,扣⽽聆之,南声涵胡,北声清越,抱⽌响腾,余⾳徐歇”。

因⽯钟⼭⽯质奇特⽽发声;宋元丰七年(1084年),⼤⽂学家苏轼送长⼦苏迈赴江西德兴县赴任,途径湖⼝,登临⽯钟⼭。

他对上述两种说法⼼⽣怀疑,决定实地考察。

于是在⽉明星稀之夜,带上⼉⼦苏迈乘坐⼀叶扁⾈,出没于绝壁深潭之间,但见“⼭下皆⽯⽳罅,不知其深浅,微波⼊焉,涵澹澎湃⽽为此也。

⾈回⾄两⼭间,将⼊港⼝,有⼤⽯当中流,可坐百⼈,空中⽽多窍,与风⽔相吞吐,有款坎镗答之声,与向之噌宏者相应”。

还对苏迈说,“事不⽬见⽿闻,⽽臆断其有⽆,可乎?郦元之所见闻,殆与予同,⽽⾔之不详。

⼠⼤夫终不肯以⼩⾈夜泊绝壁之下,故莫能知。

⽽渔⼯⽔师,虽知⽽不能⾔。

……盖叹郦元之简,⽽笑李渤之陋也”。

于是,写下了千古名篇《⽯钟⼭记》。

苏⼦的《⽯钟⼭记》主要是对⽯钟⼭名字由来的考证探佚,对⽯钟⼭的描述仅限于:⾄暮夜⽉明,独与迈乘⼩⾈,⾄绝壁下。

⼤⽯侧⽴千尺,如猛兽奇⿁,森然欲搏⼈;⽽⼭上栖鹘,闻⼈声亦惊起,磔磔云霄间;⼜有若⽼⼈咳且笑于⼭⾕中者,或⽈此鹳鹤也。

余⽅⼼动欲还,⽽⼤声发于⽔上,噌吰如钟⿎不绝。

⾈⼈⼤恐。

徐⽽察之,则⼭下皆⽯⽳罅,不知其浅深,微波⼊焉,涵澹澎湃⽽为此也。

⾈回⾄两⼭间,将⼊港⼝,有⼤⽯当中流,可坐百⼈,空中⽽多窍,与风⽔相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。

百余字中,⽯钟⼭⼭体为岩⽯,巨⼤陡峭峥嵘,临⽔处下有洞⽳。

我以为⽯钟⼭的最⼤特⾊苏⼦已经⾔尽。

⽯钟⼭为⽯灰岩岩体,南北临⽔,临⽔⾯为峭壁。

石钟山,是由中生代石炭纪的石灰岩构成的海拨60多米,面积有0.2平方公里山体。

千古以来石钟山为什么会叫石钟山?引得数千年以来人们来此寻方究尽。

石钟山襟江带湖,临江湖面山势陡峭。

自古以来这里就“吴楚咽喉、江右冲要”。

是历代军事家关注的战略要地,早在公元420年-479年间的南北南朝时期的刘宋王朝,就在这里设有哨所---“湖口戌”。

元朝未年,明代的开国皇帝朱元璋,也曾以石钟山作为营垒,与陈友谅在鄱阳湖大战,并大败陈友谅于此。

清代咸丰时期,太平军在此设防与湘军浴血奋战了迎五个春秋。

这里扼住长江天险,也锁住鄱阳湖的咽喉。

为历代兵家必争的地方。

因为频繁的战争,给石钟山的建筑也带来频繁的废兴。

现在石钟山的古建筑多是清代的遗存,现在经过多次修复,在这将近九万平方米的石钟山上共汇集亭、台、楼、阁、殿、厅、祠、院、轩、廊等三十多种建筑形式。

山上建筑多以露为主、以涵为辅。

我们从大门进去,看到的第一座亭子“石钟亭”。

亭中有一块大石头,当我们拿其他的石头击撞击它时,就会听到“嗡、嗡”的响声,这是唐代李渤当年探访石钟山得名的原因。

沿着台阶而上,我们看到了怀苏亭中的苏东坡。

我们早对石钟山的印象,基本上都是从他的大作《石钟山记》而来。

在怀苏亭中的苏东坡像的背面,就刻着这篇文章的全文。

走进紫云廊中,看左边墙上嵌碑如林,看右边的乱石都变成紫色的了,好一派飞来若紫云。

在琳琅满目的碑刻摩中,大文豪郭沫若的诗特别醒目:偶至石钟山、江天一望宽。

水文黄赤界、峰影有无间.....。

船厅前临陡崖,就象是条正在鄱阳湖上开动的大船,这里视野辽阔,江湖之胜可以尽收眼中。

从左往右、鞋山、五老峰、湖口大桥、梅家州、长江历历在目。

在船厅挂着杜锡蛙的提字“湖山一览”。

在船厅看落日是石钟山上的一桩美事“乌飞千点白,日没半红轮”。

由船厅左下右转,我们就来到了“泛舟岩”,这里是石钟山最险的地方。

也是苏东坡月夜里坐小舟探寻石钟得名由来的地方。

此处以前是没有路的,自1980年开始在这陡壁上修起这条小路。

![湖口县石钟山导游词[五篇范例]](https://uimg.taocdn.com/fb578f55f342336c1eb91a37f111f18583d00cf7.webp)

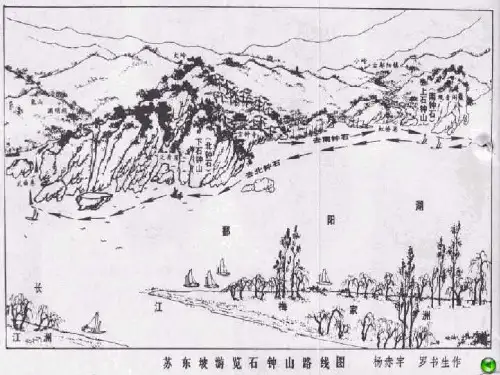

湖口县石钟山导游词[五篇范例]第一篇:湖口县石钟山导游词湖口石钟山位于鄱阳湖出口长江南岸,属湖口县双钟镇,位于镇南的叫上石钟山,位于镇北的叫下石钟山,相对高度只有50多米。

石钟山历史悠久,其得名由来,据北魏郦道元说,是微风鼓浪,水石相搏,其声若钟;唐李渤则在深潭上发现两块巨石相击之声,清脆而高亢,故名石钟。

为解决此谜,北宋文学家苏轼亲自乘舟考察,发现绝壁下都是洞穴和石缝,风浪冲击洞穴,发出钟鸣般的声响,谜底终于揭开了。

苏轼为此写下了千古名篇《石钟山记》,石钟山就更名扬中外了。

关于石钟山来历还有一些民间神话传说:天上玉皇大帝建造灵宵宝殿,用九华山白玉石雕刻了两口玉石神钟,命力士下凡搬运,力士腾云驾雾,肩挑双钟,途经鄱阳湖与长江汇合处上空时,因贪看景色,不觉神钟脱肩落地,一在鄱阳湖畔,一在长江之滨,因而才有上、下石钟山之分。

鄱湖长江,烟波浩渺,湖光山色,风景宜人,而石钟山上又山临水、水绕山,素有小蓬莱”之雅称。

浑浊的长江水滚滚东流,浩翰清澈的鄱阳湖水北流长江,清浊分明,合流近50华里而不混。

两座钟山又以下钟山较胜,山上怪石林立,江边石洞众多,历史上早已成为旅游胜地,亭台楼阁,回廊曲折,名篇手书,古迹甚多。

主要名胜古迹有怀念苏东坡月夜泛舟探石钟山的怀苏亭、纪念晋代田园诗人陶渊明弃官归田的归去亭及江天一览亭、半山亭、锁江亭、临江塔、绀园、船厅、报慈禅林、太平天国遗垒、同根树等三十余处。

石钟山不仅风景秀丽,而且地势险要,素有江湖锁钥”之称,自古兵家必争之地,历史上在此曾发生过多次大战,如元末朱元璋和陈友谅之战、太平天国石达开与曾国藩之战等,现仍存有太平军营房壁垒遗址——太平遗垒。

第二篇:石钟山导游词(范文模版)湖口县石钟山湖口石钟山位于鄱阳湖出口长江南岸,属湖口县双钟镇,位于镇南的叫上石钟山,位于镇北的叫下石钟山,相对高度只有50多米。

石钟山历史悠久,其得名由来,据北魏郦道元说,是微风鼓浪,水石相搏,其声若钟;唐李渤则在深潭上发现两块巨石相击之声,清脆而高亢,故名石钟。

江西湖口县石钟山介绍石钟山不仅风景秀丽,而且地势险要,素有“江湖锁钥”之称,以下是小编整理的江西湖口县石钟山介绍,欢迎参考,更多详细内容请点击查看。

湖口石钟山位于鄱阳湖出口长江南岸,属湖口县双钟镇,位于镇南的叫上石钟山,位于镇北的叫下石钟山,相对高度只有50多米。

石钟山历史悠久,其得名由来,据北魏郦道元说,是微风鼓浪,水石相搏,其声若钟;唐李渤则在深潭上发现两块巨石相击之声,清脆而高亢,故名石钟。

为解决此谜,北宋文学家苏轼亲自乘舟考察,发现绝壁下都是洞穴和石缝,风浪冲击洞穴,发出钟鸣般的声响,谜底终于揭开了。

苏轼为此写下了千古名篇《石钟山记》,石钟山就更名扬中外了。

关于石钟山来历还有一些民间神话传说:天上玉皇大帝建造灵宵宝殿,用九华山白玉石雕刻了两口玉石神钟,命力士下凡搬运,力士腾云驾雾,肩挑双钟,途经鄱阳湖与长江汇合处上空时,因贪看景色,不觉神钟脱肩落地,一在鄱阳湖畔,一在长江之滨,因而才有上、下石钟山之分。

鄱湖长江,烟波浩渺,湖光山色,风景宜人,而石钟山上又山临水、水绕山,素有“小蓬莱”之雅称。

浑浊的长江水滚滚东流,浩翰清澈的鄱阳湖水北流长江,清浊分明,合流近50华里而不混。

两座钟山又以下钟山较胜,山上怪石林立,江边石洞众多,历史上早已成为旅游胜地,亭台楼阁,回廊曲折,名篇手书,古迹甚多。

主要名胜古迹有怀念苏东坡月夜泛舟探石钟山的怀苏亭、纪念晋代田园诗人陶渊明弃官归田的归去亭及江天一览亭、半山亭、锁江亭、临江塔、绀园、船厅、报慈禅林、太平天国遗垒、同根树等三十余处。

石钟山不仅风景秀丽,而且地势险要,素有“江湖锁钥”之称,自古兵家必争之地,历史上在此曾发生过多次大战,如元末朱元璋和陈友谅之战、太平天国石达开与曾国藩之战等,现仍存有太平军营房壁垒遗址——太平遗垒。

《石钟山记》苏轼描写鄱阳湖石钟山景色的古诗石钟山素有“中国千古奇音第一山”之称,位于江西省九江市湖口县城区,长江与鄱阳湖交汇处。

长江下游沿线上的主要景点之一接下来小编会给大家分享一首关于描写石钟山风景的古诗鉴赏。

【石钟山记】宋代:苏轼《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。

”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。

是说也,人常疑之。

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。

自以为得之矣。

然是说也,余尤疑之。

石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。

寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。

余固笑而不信也。

至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。

大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。

余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。

舟人大恐。

徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。

舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。

因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。

古之人不余欺也!”事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。

此世所以不传也。

而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。

余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

【石钟山记】译文《水经》说:“鄱阳湖的湖口有一座石钟山在那里。

”郦道元认为石钟山下面靠近深潭,微风振动波浪,水和石头互相拍打,发出的声音好像大钟一般。

这个说法,人们常常怀疑它。

如果把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!到了唐代李渤才访求石钟山的旧址。

石钟山【湖口县石钟山】石钟山位于湖口县鄱阳湖出口处,邮政编码: 332500,电话区号: 0792。

海拔61.8米,相对高度约40米左右,面积仅0.2平方公里。

因山石多隙,水石相搏,击出如钟鸣之声而得名。

尤以北宋大文学家苏轼曾夜泊山下,寻声探源,并撰写闻名天下的《石钟山记》而相得益彰。

石钟山地势险要,陡峭峥嵘,因控扼长江及鄱阳湖,居高临下,进可攻,退可守,号称“江湖锁钥”,自古即为军事要塞,成为兵家必争之地。

登临山上,既可远眺庐山烟云,又可近睹江湖清浊。

(因为水的密度,高低,流向不同,所以江和湖不会混成一体)如在月色之夜,可谓“湖光影玉壁,长天一月空”。

自古以来,文人雅士络绎不绝来此山赏景。

如唐代李勃,宋代苏拭、陆游,元代文天祥,明代朱元璋,清代曾国藩等。

郭沫若留诗《登湖口石钟山》于此。

石钟山从唐代起就有建筑,经历代兴废,现仍存怀苏亭、半山亭、绀园、船厅、江天一览亭、钟石、极慈禅林、听涛眺雨轩、芸芍斋、石钟洞、同根树等景点,但多为清代重建。

游罢石钟山可东去彭泽县境内的龙宫洞溶洞群,相距43公里,可乘汽车到达。

景点:昭忠祠:建于石钟山顶。

清咸丰八年(1858)彭玉麟等奉上谕建造,是石钟山的主体建筑。

祠分前庑后庑,面对江湖,视野开阔。

曾国藩、彭玉麟均有记,并手书碑刻,曾、彭等若干人为祠撰写的长短联达百余幅。

祠前辟有广场,祠两侧古樟也是彭玉麟等手植。

祠内新创编钟古乐演奏项目,所用编钟系按湖北曾侯乙古墓出土编钟仿制。

英雄石:在上石钟山麓,昂踞岩石之巅。

相传为明代朱元璋大将常遇春与陈友谅交战时,用枪挑放于此。

石上,至今还留存着枪剌的痕迹。

碑廊:从绿荫深处至锁江亭,沿长廊壁间,陈列着历代与石钟山有关的名家简介、浣香别墅、唐魏征手书碑刻及全山宋、元、明、清历代碑刻及石刻,列为江西省重点文物保护单位。

梅花厅:位于全山最高处,又名六十本梅花寄舫,四周原有梅花60株。

上谕亭:位于山之北面,为两层八角,又名八角亭。

原在通济门(北门)内孝感坊。

石钟山风景区石钟山风景区位于县城双钟镇老城区,屹立在长江与鄱阳湖交汇处的东南岸,半临湖水半依城。

西望匡庐,北枕长江。

与鄱阳湖对岸的梅家洲、长江对岸的江洲和安徽省宿松县的老洲隔水相望,素有“江湖锁钥”之称。

石钟山之名,始见汉代的《水经》。

自古以来,对石钟山的定名有以声命名,以形命名,或以声形兼备而命名之争论。

宋文学家苏轼月夜泛舟探访,留下千古名篇《石钟山记》。

石钟山分上石钟山和下石钟山两处。

上石钟山倚南,滨湖而立;下石钟山靠北,面江而屹。

两山对峙,形成犄角,相距1200米。

上、下石钟山的大小、山势、形状等,甚是相似,均为海拔67米,面积10万平方米。

明代以前,上石钟山殿宇参差,十分繁荣。

后因朱元璋与陈友谅大战毁坏山上建筑和明代大地震使临水山体崩塌,遂逐渐衰落。

清咸丰年间,清军水师长江巡阅使彭玉麟驻守下石钟山,陆续修建亭台楼阁。

中华人民共和国成立后,上石钟山在驻县海军仓库基地的管辖区内,未进行旅游开发。

而下石钟山经四次集中修建,其中最全面、最具规模的修复,是从1978年开始的一次。

政府拨款、上级支持、社会捐助、名人解囊,在石钟山管理处处长袁作的主持下,集中县内建筑精英,在全县范围及邻县大量搜集古建筑材料,经精心拼嵌修补,修旧如旧、恢复原貌,建成第一个旅游景点。

下石钟山于1979年10月1日开始对外售票,正式开放。

1959年,江西省人民委员会将石钟山列为文物重点保护单位。

1979年,石钟山成为庐山风景名胜旅游景区的景点之一。

1996年12月,石钟山经联合国世界遗产委员会的专家考评,被联合国科教文组织批准为世界文化遗产,列入《世界文化景观名录》。

2002年,石钟山被国家旅游局评为AAA级旅游名胜风景区(点),2011年7月,石钟山正式申报创建国家AAAA级旅游名胜风景区。

2013年3月,石钟山古建筑及石刻被中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。

(1)自然景观石钟山之石具有透、瘦、皱、漏特点,奇岩怪石,千姿百态。

鄱阳湖石钟山简介

石钟山位于鄱阳湖出口长江南岸,属湖口县双钟镇,位于镇南的叫上石钟山,位于镇北的叫下石钟山,相对高度只有50多米。

石钟山历史悠久,其得名由来,据北魏郦道元说,是微风鼓浪,水石相搏,其声若钟;唐李渤则在深潭上发现两块巨石相击之声,清脆而高亢,故名石钟。

为解决此谜,北宋文学家苏轼亲自乘舟考察,发现绝壁下都是洞穴和石缝,风浪冲击洞穴,发出钟鸣般的声响,谜底终于揭开了。

苏轼为此写下了千古名篇《石钟山记》,石钟山就更名扬中外了。

关于石钟山来历还有一些民间神话传说:天上玉皇大帝建造灵宵宝殿,用九华山白玉石雕刻了两口玉石神钟,命力士下凡搬运,力士腾云驾雾,肩挑双钟,途经鄱阳湖与长江汇合处上空时,因贪看景色,不觉神钟脱肩落地,一在鄱阳湖畔,一在长江之滨,因而才有上、下石钟山之分。

鄱湖长江,烟波浩渺,湖光山色,风景宜人,而石钟山上又山临水、水绕山,素有“小蓬莱”之雅称。

浑浊的长江水滚滚东流,浩翰清澈的鄱阳湖水北流长江,清浊分明,合流近50华里而不混。

两座钟山又以下钟山较胜,山上怪石林立,江边石洞众多,历史上早已成为旅游胜地,亭台楼阁,回廊曲折,名篇手书,古迹甚多。

主要名胜古迹有怀念苏东坡月夜泛舟探石钟山的怀苏亭、纪念晋代田园诗人陶渊明弃官归田的归去亭及江天一览亭、半山亭、锁江亭、临江塔、绀园、船厅、报慈禅林、太平天国遗垒、同根树等三十余处。

石钟山不仅风景秀丽,而且地势险要,素有“江湖锁钥”之称,自古兵家必争之地,历史上在此曾发生过多次大战,如元末朱元璋和陈友谅之战、太平天国石达开与曾国藩之战等,现仍存有太平军营房壁垒遗址——太平遗垒。