肝脏影像学表现

- 格式:ppt

- 大小:3.27 MB

- 文档页数:64

肝脏实性病变的分类及影像学表现引言肝脏实性病变是指肝脏内出现的一种形态上可见的病理改变,它可以是肿块、结节或坏死区等。

影像学是一种非侵入性的检查方法,通过不同的影像学技术可以揭示肝脏实性病变的形态、分布和特征,对临床诊断和治疗起到重要的辅助作用。

本文将主要介绍肝脏实性病变的分类和影像学表现。

分类根据肝脏实性病变的组织学特点,将其分为良性和恶性病变两大类。

良性病变1.肝脏囊肿:是肝脏中最常见的良性实性病变,根据其组织学特点,可分为单纯囊肿和复杂囊肿两类。

单纯囊肿与周围肝脏组织的界限清晰,呈圆形或椭圆形,内部液体密度一致;复杂囊肿则内部含有固体、液体或气体等物质,影像学表现复杂多样。

2.肝血管瘤:是肝内最常见的血管瘤,通常为良性。

根据病变的类型可分为肝血管内皮细胞瘤、肝血管平滑肌瘤等。

在影像学上,肝血管瘤呈局限性低密度或等密度肿块,动态增强扫描时可出现均一强化。

3.肝脏脂肪瘤:是一种少见的肝脏实性病变,由脂肪细胞组成。

通常表现为边界清晰的团块状低密度区,CT值低于脂肪-150HU。

恶性病变1.肝细胞癌:是肝脏最常见的原发性恶性肿瘤之一,常出现在肝硬化患者中。

肝细胞癌在影像学上呈低密度区,动态增强扫描时呈特征性的“早强-早期显著强化-延时强化减退”模式。

2.转移性肝癌:是肝脏最常见的恶性实性病变之一,大多数起源于胃、结肠、乳腺、肺等部位。

在影像学上,转移性肝癌常表现为多发性低密度结节,增强扫描时可呈不同程度的强化。

3.肝胆管细胞癌:是肝脏中一种恶性肿瘤,源于肝内外胆管细胞。

在影像学上,肝胆管细胞癌可呈多中心或单中心型分布的实性肿块,边界不清,增强扫描时呈不均一或均一强化。

此外,还有其他的恶性病变如肝血管内皮瘤、肝淋巴瘤等。

影像学表现腹部超声1.肝脏囊肿:呈无回声或低回声,边界清晰,内部回声均匀。

2.肝血管瘤:呈类圆形或类卵圆形,回声均匀或不均匀,部分可见迷走血管或血流信号。

3.肝脂肪瘤:呈低回声,由于脂肪的成分较高,导致超声波的穿透性较差。

肝脏增大影像学诊断标准

肝脏增大的影像学诊断标准是,在一般情况下,肝脏的大小应当是长径25公分乘上下径15公分乘前后径16公分。

如果通过CT等影像学检查发现肝脏大小超出上述标准,可以考虑肝脏肿大。

同时,影像学检查还可以明确肝脏的其他病变。

能够造成肝大的原因有很多,比如病毒性肝炎、肝脓肿、肝淤血、中毒性肝炎、肝占位等。

除了可以采用CT 检查的方法来确诊疾病之外,还可以进行超声波检查、放射性核素检查等。

要想明确肝大的严重程度是否需要治疗,还需找出根本原因,比如是因为生活习惯、遗传因素、病毒感染、免疫因素还是其他疾病影响。

同时也要结合实验室检查结果来综合考虑,比如肝功能检查、肝炎病毒标志物检测等。

以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关文献或咨询专业医生。

肝硬化ct影像图报告

肝硬化CT影像图报告:

该患者为男性,年龄未知,因肝病就诊,经CT扫描显示肝脏

存在肝硬化的表现。

在肝脏平扫CT图像上,可见肝脏边缘不规则,表面凹凸不平。

肝脏密度不均匀,整体密度相对较高,与周围正常肝组织相比略高。

肝门血管周围可见分布不均匀的低密度区域,提示存在肝脏的纤维化和结节形成。

增强扫描显示,肝组织呈不规则形态,边缘更加锐利,肝内密度分布不均匀,呈现出深浅不一的强化程度。

部分区域呈现网格状或鱼网状分布,可能与肝硬化所致的纤维化和结节形成相关。

肝门血管周围可见大量强化不良的结节状病灶,与正常肝组织形成鲜明对比,提示肝硬化可能已进一步发展至肝内血管的破坏。

结合临床的相关信息,肝硬化是一种慢性进行性肝脏疾病,常见原因包括长期过量饮酒、慢性病毒性肝炎等。

该患者的肝脏边缘不规则、表面凹凸不平、密度不均匀等CT表现,与肝硬

化的典型影像学改变相一致。

肝硬化主要特征是肝实质纤维化和结节形成,导致肝组织的结构紊乱和功能异常。

同时,肝硬化还可能伴随着肝内血管的异常改变,如肝内门脉高压、肝内血管扩张等。

总之,该患者的CT影像学特点与肝硬化的改变相符,提示患

者已发生肝硬化,建议进一步进行相关病因检查和评估,制定针对性的治疗方案。

肝脏常见病影像学表现肝脏常见病影像学表现1、肝脂肪变性肝脂肪变性是指肝脏脂肪含量异常增加的一种病理状态。

在影像学上,肝脂肪变性表现为肝脏密度降低,呈低密度灶。

常见的影像学表现包括肝脏弥漫性增密、肝脏边缘模糊、脂肪肝斑块出现等。

2、肝硬化肝硬化是肝脏进行性纤维化和结构重塑的结果。

在影像学上,肝硬化表现为肝脏体积缩小,外形不规则,肝表面凹凸不平,肝脏边缘锐利,肝内血管走行不规则,门脉高压等。

此外,肝硬化还常伴有门脉高压所引起的脾脏肿大、腹水等表现。

3、肝包虫病肝包虫病是肝脏寄生虫感染引起的一种疾病。

在影像学上,肝包虫病表现为肝脏内团块状或占位性病变,边缘光滑清晰,内部为液性密度。

常见的影像学表现包括囊肿与肝实质之间有完整的分界、囊壁呈弧形而非凸出等。

4、肝肿瘤肝肿瘤包括肝细胞肝癌、胆管细胞癌、肝内胆管细胞囊性腺瘤等。

在影像学上,肝肿瘤表现为肝内占位性病变,边缘不规则,可出现强化不均匀,同时可观察到肿瘤周围的肝组织改变。

不同类型的肝肿瘤还具有一些特殊的影像学表现,如肝细胞癌出现动脉期强化,胆管细胞癌可出现胆管扩张等。

5、肝结核肝结核是由结核杆菌感染引起的一种疾病。

在影像学上,肝结核表现为肝脏内局限性低密度病灶,边缘模糊,周围可出现炎性改变。

此外,肝结核还常伴有肝门淋巴结增大、肝脾肿大等表现。

6、非肝细胞肝癌非肝细胞肝癌是指起源于肝外组织的恶性肿瘤侵犯肝脏。

在影像学上,非肝细胞肝癌表现为肝外占位性病灶直接侵犯肝脏,边缘不规则,可出现强化不均匀。

同时,影像学还可帮助鉴别非肝细胞肝癌与肝内肿瘤的区别。

7、肝囊肿肝囊肿是一种较常见的肝脏良性占位性病变。

在影像学上,肝囊肿表现为肝脏内单个或多个局限性囊性病变,边缘光滑清晰,内部液性密度均匀。

肝囊肿通常无症状,且无需处理。

8、肝脓肿肝脓肿是肝脏感染引起的一种严重感染性疾病。

在影像学上,肝脓肿表现为肝脏内局限性低密度病灶,边缘模糊不规则,内部可见气体或液体。

同时,肝脓肿常伴有周围炎性改变。

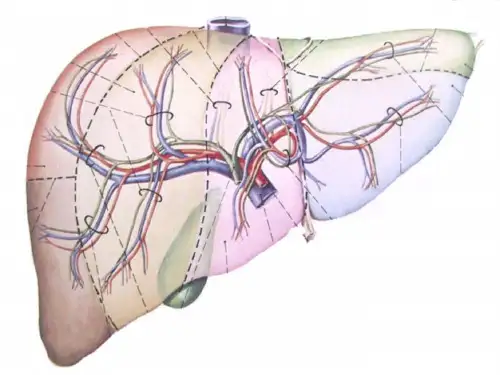

肝脏影像学表现肝脏影像学表现一、肝脏解剖结构在肝脏影像学表现的讨论前,我们首先需要了解肝脏的解剖结构。

肝脏是人体最大的内脏器官,位于腹腔右上腹部,主要由左右两叶组成。

肝脏表面有包膜覆盖,内部则由肝小叶组成,肝小叶又由许多肝细胞组成。

肝脏的血供主要来自门静脉和肝动脉。

二、常见肝脏疾病的影像学表现1、肝囊肿肝囊肿是一种常见的肝脏疾病,通常采用超声、CT和MRI等影像学方法来进行诊断。

在超声影像上,肝囊肿呈现为圆形或椭圆形的无回声区,边界清晰。

CT影像上,肝囊肿呈现为低密度区,一般不强化。

MRI影像上,肝囊肿呈现为高信号,T2加权图像上高信号更为明显。

2、肝脏肿瘤肝脏肿瘤包括良性和恶性肿瘤。

常见的肝脏恶性肿瘤有肝细胞癌和肝胆管细胞癌。

在CT和MRI影像上,肝细胞癌通常呈现为不规则的低密度或高信号病灶,且常伴有血供异常。

肝胆管细胞癌则呈现为多发结节状低密度区或高信号病灶,并可出现胆管扩张的征象。

3、肝脓肿肝脓肿通常由细菌感染引起,结合临床症状和影像学表现可做出诊断。

在CT影像上,肝脓肿呈现为低密度区,边缘可见壁结节,周围有压迫性改变。

MRI影像上,肝脓肿呈现为高信号病灶,T2加权图像上高信号更为明显。

4、肝硬化肝硬化是肝脏慢性疾病的一种表现,常见的病因有慢性性肝炎和酒精性肝病等。

在超声影像上,肝硬化呈现为肝脏回声增强,结构紊乱。

CT和MRI影像上,肝硬化表现为肝脏体积缩小,边缘不规则,同时可见肝内血管形态改变。

5、肝血管疾病肝血管疾病包括肝脏动脉瘤、门静脉高压等。

在CT和MRI影像上,肝脏动脉瘤呈现为局灶性增大的动脉,周围可见包膜。

门静脉高压引起的影像学表现包括肝内静脉扩张和侧支循环形成。

6、肝脏损伤肝脏损伤可以是创伤性的,也可以是非创伤性的,如药物性肝损伤等。

在CT和MRI影像上,肝脏损伤呈现为不规则的低密度区或高信号病灶,边缘模糊,可伴有血肿形成。

附件:本文档没有附件。

法律名词及注释:1、门静脉高压:也称为肝硬化性门静脉高压,是肝硬化晚期的表现,主要特征是门静脉及其分支的血液压力升高。

肝脏影像学表现肝脏影像学表现肝脏是人体最大的实质性脏器之一,具有重要的功能和生理作用。

肝脏影像学是一种通过医学影像技术对肝脏进行观察和分析的方法,可以帮助医生判断肝脏的结构、形态以及病变。

本文将介绍肝脏在影像学中的表现特点,包括常见的肝脏疾病和影像学所见。

肝脏正常影像学表现正常情况下,肝脏在影像学中呈现出一定的特征。

通过不同的影像学技术,如超声、CT和MRI等,可以观察到下述肝脏的正常表现:1. 肝脏大小和形态:正常情况下,成年人的肝脏呈楔形,右叶较大,左叶较小。

肝脏在影像中呈椭圆形或三角形,边缘光滑。

2. 肝脏密度和信号:在CT和MRI影像中,正常肝脏呈均匀的低密度或低信号,并且与周围组织有明显的对比。

3. 血管结构:在CT和MRI影像中,可以清晰显示肝脏的血供结构,包括门静脉、肝动脉和肝静脉等。

门静脉和肝动脉呈现为血管树状结构,肝静脉则呈线状。

4. 胆道系统:通过CT和MRI影像,可以观察到肝脏内的胆管系统,包括肝内胆管、肝外胆管以及胆囊等。

以上是肝脏正常影像学表现的主要内容。

下面将介绍一些常见的肝脏疾病及其影像学所见。

常见肝脏疾病及影像学表现1. 肝囊肿:肝囊肿是一种常见的肝脏良性病变,与肝脏的发育和解剖有关。

在超声和CT影像中,肝囊肿呈圆形或椭圆形,边缘光滑,内部含有液体。

囊肿一般不增强,无明显占位效应。

2. 肝癌:肝癌是肝脏最常见的恶性肿瘤之一。

在CT和MRI影像中的肝癌呈不同的表现,包括结节状、浸润状和血管瘤样等。

结节状肝癌通常呈现为圆形、球形或椭圆形的低密度或低信号结节。

3. 肝血管瘤:肝血管瘤是肝脏最常见的良性血管肿瘤。

在CT 和MRI影像中,肝血管瘤呈低密度或低信号结节,呈特征性的早期强化和延迟显影。

4. 肝硬化:肝硬化是一种慢性肝脏疾病,常见于慢性肝炎、肝纤维化等病变。

在CT和MRI影像中,肝硬化呈现为肝脏体积缩小、肝表面凹凸不平,肝内血管改变及脾脏增大等特征。

5. 肝脏转移瘤:肝脏转移瘤是其他原发癌症侵袭肝脏形成的病变。