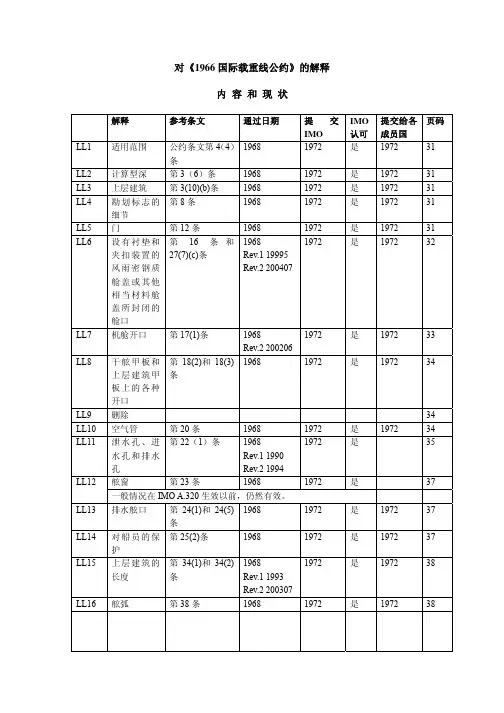

对1966国际载重线公约的解释(LL)

- 格式:pdf

- 大小:568.51 KB

- 文档页数:63

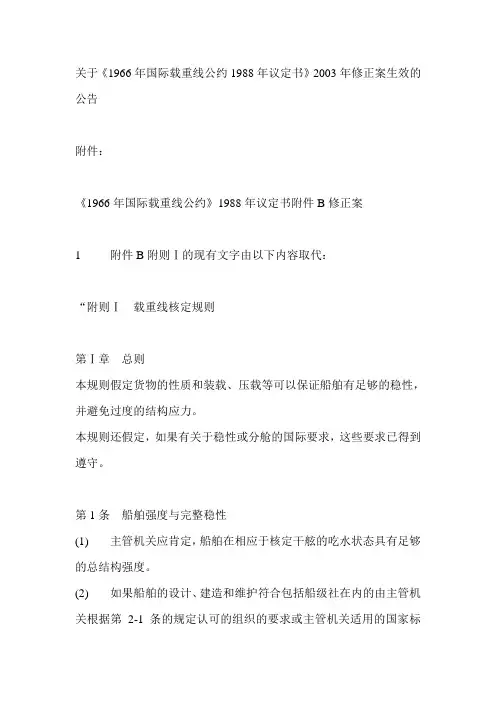

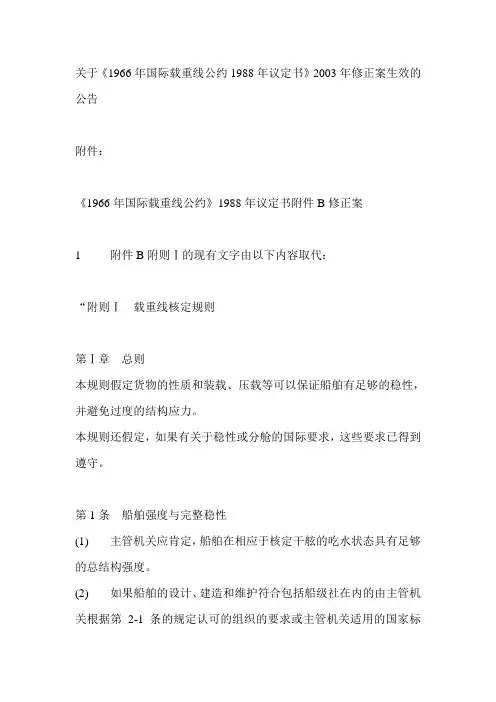

关于《1966年国际载重线公约1988年议定书》2003年修正案生效的公告附件:《1966年国际载重线公约》1988年议定书附件B修正案1 附件B附则Ⅰ的现有文字由以下内容取代:“附则Ⅰ载重线核定规则第Ⅰ章总则本规则假定货物的性质和装载、压载等可以保证船舶有足够的稳性,并避免过度的结构应力。

本规则还假定,如果有关于稳性或分舱的国际要求,这些要求已得到遵守。

第1条船舶强度与完整稳性(1) 主管机关应肯定,船舶在相应于核定干舷的吃水状态具有足够的总结构强度。

(2) 如果船舶的设计、建造和维护符合包括船级社在内的由主管机关根据第2-1条的规定认可的组织的要求或主管机关适用的国家标准,可认为其强度已达到可接受的水平。

上述条款使用于本附则中涉及的、没有明文规定强度和构造标准的所有结构、设备和属具。

(3) 船舶应符合主管机关可接受的完整稳性标准。

第2条适用范围(1) 机动船舶或港驳、运输驳船或其他无独立推进装置的船舶,应根据第1条至第40条的各项规定核定干舷。

(2) 运载木材甲板货的船舶,除第(1)款规定的干舷外,还应根据第41条至第45条的各项规定核定木材干舷。

(3) 设计带帆(不论是作为唯一的推进方式还是作为辅助的推进方式)的船舶和拖船都应根据第1条至第40条(含第40条)的各项规定核定干舷。

按主管机关的决定可要求附加干舷。

(4) 木质或混合结构船舶,或经主管机关批准采用其他材料建造的船舶,或由于其结构特点而使应用本附则各项规定不合理或不切实际的船舶,应按主管机关的决定核定干舷。

(5) 第10条至第26条(含第26条)的各项规定适用于核定最小干舷的每艘船舶。

对于所核定干舷大于最小干舷的船舶,如果主管机关对所具备的安全性条件满意,则这些要求可予放宽。

(6) 如果核定的夏季干舷增至使最终吃水不超过同一船舶相应于最小夏季干舷的吃水,且假想干舷甲板的位置在该船实际干舷甲板的至少一个标准上层建筑高度以下,则按照第12条、第14-1至第20条、第23条、第24条和第25条对实际干舷甲板适用的核定条件可与对上层建筑甲板的要求相同。

关于《1966年国际载重线公约1988年议定书》2003年修正案生效的公告附件:《1966年国际载重线公约》1988年议定书附件B修正案1 附件B附则Ⅰ的现有文字由以下内容取代:“附则Ⅰ载重线核定规则第Ⅰ章总则本规则假定货物的性质和装载、压载等可以保证船舶有足够的稳性,并避免过度的结构应力。

本规则还假定,如果有关于稳性或分舱的国际要求,这些要求已得到遵守。

第1条船舶强度与完整稳性(1) 主管机关应肯定,船舶在相应于核定干舷的吃水状态具有足够的总结构强度。

(2) 如果船舶的设计、建造和维护符合包括船级社在内的由主管机关根据第2-1条的规定认可的组织的要求或主管机关适用的国家标准,可认为其强度已达到可接受的水平。

上述条款使用于本附则中涉及的、没有明文规定强度和构造标准的所有结构、设备和属具。

(3) 船舶应符合主管机关可接受的完整稳性标准。

第2条适用范围(1) 机动船舶或港驳、运输驳船或其他无独立推进装置的船舶,应根据第1条至第40条的各项规定核定干舷。

(2) 运载木材甲板货的船舶,除第(1)款规定的干舷外,还应根据第41条至第45条的各项规定核定木材干舷。

(3) 设计带帆(不论是作为唯一的推进方式还是作为辅助的推进方式)的船舶和拖船都应根据第1条至第40条(含第40条)的各项规定核定干舷。

按主管机关的决定可要求附加干舷。

(4) 木质或混合结构船舶,或经主管机关批准采用其他材料建造的船舶,或由于其结构特点而使应用本附则各项规定不合理或不切实际的船舶,应按主管机关的决定核定干舷。

(5) 第10条至第26条(含第26条)的各项规定适用于核定最小干舷的每艘船舶。

对于所核定干舷大于最小干舷的船舶,如果主管机关对所具备的安全性条件满意,则这些要求可予放宽。

(6) 如果核定的夏季干舷增至使最终吃水不超过同一船舶相应于最小夏季干舷的吃水,且假想干舷甲板的位置在该船实际干舷甲板的至少一个标准上层建筑高度以下,则按照第12条、第14-1至第20条、第23条、第24条和第25条对实际干舷甲板适用的核定条件可与对上层建筑甲板的要求相同。

1966年国际载重线公约1988年议定书本议定书各缔约国,作为1966年4月5日订于伦敦的《1966年国际载重线公约》的缔约国,认识到上述公约对推进船舶和海上财产以及船上人命安全方面作出的重大贡献,亦认识到有进一步改善上述公约技术规则的需要,还进一步认识到在上述公约需要引入检验和发证的规定以与其他国际文件相应规定互相协调,考虑到满足这些需要的最好办法是缔结一项关于1966年国际载重线公约的议定书,经协议如下:第1条一般义务(1)本议定书各缔约国承担义务实施本议定书及其附则的各项规定,该附则构成本议定书的组织部分。

凡引用本议定书时,同时也就是引用其附则。

(2)本议定书各缔约国之间对《1966年国际载重线公约》(以下称公约)的规定应按本议定书列出的修改和增加执行,但第29条除外。

(3)对于悬挂不是公约和本议定书缔约国旗帜的船舶,本议定书各缔约国应适用公约和本议定书的要求,保证不给予这些船舶优惠待遇。

第2条现有证书(1)尽管本议定书有任何其他规定,本议定书对某国政府生效时悬挂该国旗帜船舶的任何现行国际载重线证书在其失效期前继续有效。

(2)本议定书的缔约国不得按1966年4月5日通过的《1966年国际载重线公约》的规定颁发证书。

第3条资料交流本议定书各缔约国承担义务向国际海事组织(以下简称“本组织”)秘书长通报并交存:(a)已颁布的有关本议定书范围内各种事项的法律、法令、命令、规章和其他文件的文本;(b)经授权在载重线事项方面代表主管机关行事的被任命的验船师或被承认的机构名单及具体职责和授权他们代表的条件通知本组织以便分送各缔约国供其官员参考;(c)足够份数的根据本议定书规定颁发的证书样本。

第4条签字、批准、接受、认可和加入(1)本议定书自1989年3月1日起至1990年2月28日止在本组织总部开放供签字,此后继续开放供加入。

按第3款规定,各国可按下列方式表达同意承担本议定书的义务:(a)签字而对批准、接受或核准无保留;或(b)签字而有待批准、接受或核准,随后再予批准、接受或核准;或(c)加入。

经1988年议定书修订的1966年国际载重线公约公约的一般义务第1条公约的一般义务(1)各缔约国政府承担义务实施本公约中各项规定以及构成本公约组成部分的各项附则。

凡引用本公约时,同时也就是引用各项附则。

(2)各缔约国政府应采取实施本公约所必需的一切措施。

定义第2条定义除另有明文规定外,在本公约内:1. “规则”是指本公约所附的规则。

2. “主管机关”是指船旗国的政府。

3. “批准”是指经主管机关核准。

4. “国际航行”是指由适用本公约的一国驶往该国以外港口或与此相反的海上航行。

就此而言,由某一缔约国政府负责其国际关系的或联合国为其管理局的每一领土,都被当作一个单独的国家。

5. “渔船”是指用于捕捞鱼类、鲸鱼、海豹、海象或其他海洋生物的船舶。

6. “新船”是指在本公约对各缔约国政府生效之日或其后安放龙骨或处于相应建造阶段的船舶。

7. “现有船舶”是指非新船的船舶。

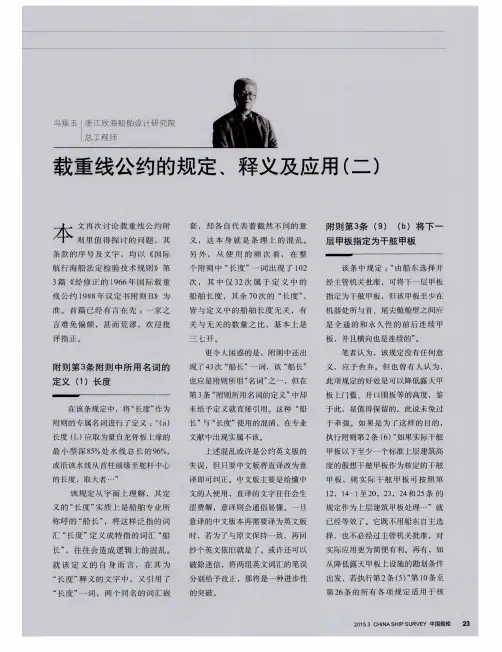

8. “船长”是指量自龙骨上边的最小型深85%处水线总长的96%,或沿该水线从首柱前边至舵杆中心的长度,取大者。

如在最小型深85%处水线以上的首柱外形为凹入的,则总长的最前端和首柱前边都应在该水线以上的首柱外形最后一点垂直投影在该水线上的点量起。

船舶设计为倾斜龙骨时,其计量长度的水线应和设计水线平行。

9. “周年日期”是指有关证书满期日期的每年的该月该日。

一般规定第3条一般规定1. 凡适用本公约的船舶,都不得在本公约生效之日以后开往海洋从事国际航行,除非已经按照本公约的规定检验和勘划标志,并备有国际载重线证书,或者如果合乎条件,根据本公约的规定,备有“国际载重线免除证书”。

2. 本公约的任何规定,并不妨碍主管机关核定较之按照附则I 确定的最小干舷为大的干舷。

适用范围第4条适用范围1. 本公约应适用于:(1) 在各缔约国政府国家登记的船舶;(2) 在根据本公约第32 条扩大适用的领土内登记的船舶;(3) 悬挂缔约国政府国旗但未登记的船舶。

2. 本公约应适用于从事国际航行的船舶。

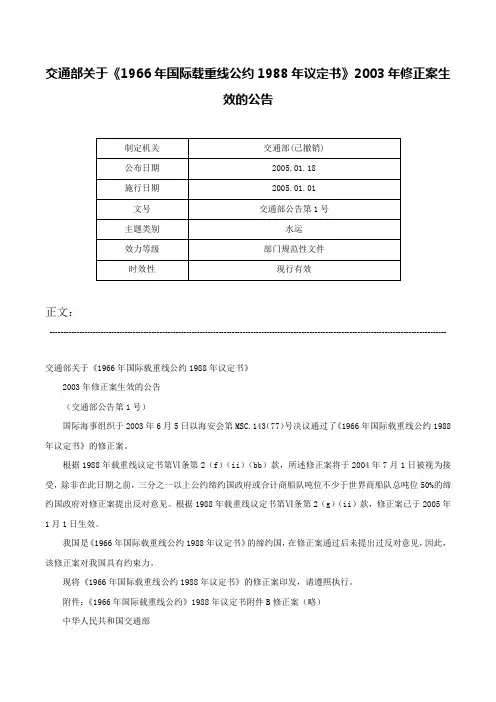

交通部关于《1966年国际载重线公约1988年议定书》2003年修正案生

效的公告

正文:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

交通部关于《1966年国际载重线公约1988年议定书》

2003年修正案生效的公告

(交通部公告第1号)

国际海事组织于2003年6月5日以海安会第MSC.143(77)号决议通过了《1966年国际载重线公约1988年议定书》的修正案。

根据1988年载重线议定书第Ⅵ条第2(f)(ii)(bb)款,所述修正案将于2004年7月1日被视为接受,除非在此日期之前,三分之一以上公约缔约国政府或合计商船队吨位不少于世界商船队总吨位50%的缔约国政府对修正案提出反对意见。

根据1988年载重线议定书第Ⅵ条第2(g)(ii)款,修正案已于2005年1月1日生效。

我国是《1966年国际载重线公约1988年议定书》的缔约国,在修正案通过后未提出过反对意见,因此,该修正案对我国具有约束力。

现将《1966年国际载重线公约1988年议定书》的修正案印发,请遵照执行。

附件:《1966年国际载重线公约》1988年议定书附件B修正案(略)

中华人民共和国交通部

二00五年一月十八日——结束——。

1966年国际载重线公约1966年国际载重线公约是联合国海洋法委员会于1966年通过的国际公约,其目的在于规定海洋中载重船的最大允许吃水深度。

公约通过了之后,各国签署并批准,目前已经有90个国家和地区加入公约。

公约的实施步骤如下:第一步,规定载重船最大吃水深度。

公约规定,载重船在海洋活动时,必须以国际载重线为最大吃水深度。

国际载重线是指全球各个海洋区域内,船舶能够安全作业的最大吃水深度。

这个深度不同于每个海域的最大吃水深度,而是经过多次研究和实践,确定了一个统一的标准。

第二步,标记国际载重线。

为了让每个船舶都能方便地知道国际载重线的位置,公约规定必须在载重船的船体上标明一条单线,作为国际载重线标记。

这条单线尺寸为50毫米的实心线,标记在船舶的左右舷距离开口部分1/20船长处,并沿用至船舯。

第三步,船舶受到检验。

为确保每个船舶都符合公约规定,公约规定每个船舶在建造完毕及装载时都必须接受相关航海部门的检验。

如果船舶的吃水深度超过国际载重线,检验部门将会禁止其出海航行,直至做出必要的改动。

1966年国际载重线公约的实施由于涉及到地缘政治和经济等多方面的因素,一些国家在批准公约时存在一定的保留。

但是,随着国际海洋运输的不断发展,更多国家开始逐渐加入和实施国际载重线公约,致力于维护全球海洋运输的安全和正常秩序。

总之,1966年国际载重线公约通过的实施标准和流程,为海洋航运提供了重要的规范和保障。

在今后的实际操作中,各国相关部门将进一步加强船舶的管理和监管,保障海洋航运的安全和可持续发展。

国际船舶载重线公约国际船舶载重线公约(International Convention on Load Lines)是一项由国际海事组织(IMO)于1966年颁布的国际条约。

该公约旨在确保船舶在不同条件下的安全载重和航行,以保障船员和乘客的安全,防止海难事故的发生。

本文将从该公约的背景、内容和实施情况三个方面进行阐述。

一、公约背景在19世纪末和20世纪初期,全球海运发展迅速,海难事故频发,每年有大量的船舶和人员在海上失踪或死亡。

这种情况下,国际社会亟需一项协调各国间的船舶安全标准的国际公约,以遏制海难事故的发生。

因此,1929年,国际海事组织颁布了第一份载重线国际公约,旨在规范不同类型船舶的稳性和安全载重。

然而,该公约缺乏大规模实施,且随着技术和船舶设计的进步,已无法适应当时船舶的发展。

于是,国际海事组织于1966年颁布了一份新版国际船舶载重线公约,取代了1929年的公约,成为现代国际海事的重要组成部分。

二、公约内容国际船舶载重线公约在其16章规定了船舶的稳性、载重、航行和装载方式等方面的具体要求,以确保船员和乘客的航行安全,防止海难事故的发生。

以下为公约的主要内容:1. 载重线和自由板:规定载重线是船舶骨架线上的水线,载重线以上的货舱不得装载载重。

自由板是载重线下的水线,其中海水能够自由流动,以确保船舶的稳定性和安全性。

2. 稳性和船体强度:要求船舶具备足够的稳性和船体强度,以承受各种海况下的载重和航行。

3. 装载和卸载船载物品的方法:规定各种船载物品的装载和卸载方法,以保证货物的安全和稳定性。

4. 船舶检查和认证:规定船舶必须接受定期检查和认证,以确保其符合公约所规定的要求和安全标准。

5. 船舶运营和驾驶:规定船舶在运作中必须严格遵守公约规定和国际海事法律,船长和船员必须具备相关的技术和经验。

三、公约实施情况国际船舶载重线公约是当前航运安全领域最重要的国际公约之一,目前已有170多个国家批准其签署。

1966国际载重线公约1966国际载重线公约是由联合国国际海事组织(IMO)颁布的一项国际法律文件,旨在确保船舶的安全和稳定性。

该公约于1966年6月5日在伦敦签署,并于1968年7月1日正式生效。

公约的目标是确保船舶在装载货物时的安全和稳定性,以防止意外发生并保护船员和货物的安全。

根据该公约,每艘船舶都必须适用于其使用的航线和目的地,并根据其设计和建造的要求来装载货物。

载重线是指船上的一个水平线,用于指示船舶在特定条件下的安全负载。

船舶的载重线应该在船舶结构中清晰可见,并且船舶的设计、建造和使用都必须符合公约规定的条件。

根据公约的规定,每艘船舶都必须配备载重线标志,以便船员和港口工作人员了解船舶的安全负载限制。

这些标志通常放置在船舶的船舱侧壁上,以便易于观察和辨认。

标志上应标明船舶的载重线位置,以及船舶在不同条件下的负载限制。

该公约还要求船舶运营商必须制定和实施货物装载计划,以确保船舶的稳定性和安全性。

这些计划应根据船舶的特性、装载条件和航线要求来确定。

船舶装载计划应包括货物的分布、存放和固定方法,以确保货物在航行过程中的稳定性。

公约还规定了船舶在装载货物时的一些基本原则,包括货物的分区、堆码和固定要求。

特别是对于液体货物和散装货物,公约明确了一些特殊的要求和规定。

通过实施这些规定,1966国际载重线公约有助于确保船舶在装载货物时的安全性和稳定性。

这对于预防货物倒塌、船舶倾覆和其他意外事故的发生至关重要。

同时,这也有助于保护船员和货物的安全,以及减少航海事故的风险。

总之,1966国际载重线公约是一个重要的国际法律文件,旨在确保船舶在装载货物时的安全和稳定性。

通过规定载重线位置和负载限制,要求船舶运营商制定装载计划,并制定货物堆码和固定要求,公约有助于预防航海事故的发生,并保护船员和货物的安全。

国际船舶载重线公约国际船舶载重线公约简介国际船舶载重线公约(International Load Line Convention)是由国际海事组织(IMO)制定的一项重要公约,旨在确保船舶在不同水域和不同气候条件下的安全航行。

该公约于1966年通过,并于1968年正式生效,其最新修订版是2003年的国际船舶载重线公约规则(International Load Line Rules, 2003)。

公约规定了船舶载重线的标志和位置,以及船舶的载重线要求,以确保船舶的结构和稳定性在各种情况下都能够保持安全。

船舶载重线是船舶外表面上的一条虚拟线,标示了船舶在不同水位条件下的最大载重能力。

这条线会根据船舶的类型、尺寸、结构和航行地点等因素来确定。

在载重线以下,船舶必须具备足够的浮力以确保安全航行。

国际船舶载重线公约的主要目标是保证船舶在极端情况下,如大风、大浪和侧倾等,依然能够保持足够的稳定性,防止因载重过多导致倾覆和沉没的事故发生。

公约规定了船舶结构的要求,如船舶的舱壁和舱底必须具备足够的强度和密封性,以防止水进入船舶引发沉没。

此外,公约还规定了船舶载重线的标志和位置。

船舶载重线标志通常以圆盘状的符号呈现,位于船舶的侧面,并标注了载重线的相对高度。

这些标志不仅告知船舶的最大载重能力,也为港口管理人员、船员和潜在乘客提供了重要的信息。

国际船舶载重线公约适用于船舶载客和载货的商用船舶,以及运输危险品的船舶。

各成员国必须在其国内立法中将公约的要求纳入,对适用范围内的船舶进行检查和认证。

总之,国际船舶载重线公约是为了确保船舶在各种水域和气候条件下的安全航行而制定的重要公约。

通过规定船舶的载重线要求和结构要求,该公约提供了一系列保障措施,以防止因过载导致的事故发生。

货主、船舶所有者和港口管理人员等都应该熟悉和遵守该公约的规定,以确保船舶的安全和顺利运行。

国际载重公约

《国际载重线公约》是社会为保障海上人命和财产安全而制定的关于国际航行船舶载重限额的统一原则和规则。

该公约又译作《1966年国际船舶载重线公约》。

《1966年国际载重线公约》于1968年7月21日起正式生效。

到2007年11月30日为止,,LL1966有158个缔约国,占世界船队总吨位的98.77%。

最新的修正案为2003年修正案。

本公约由正文和三个附则组成。

正文共34条,主要有定义、适用范围、检验、证书的颁发机关和有效期限,以及对公约实施情况的监督等。

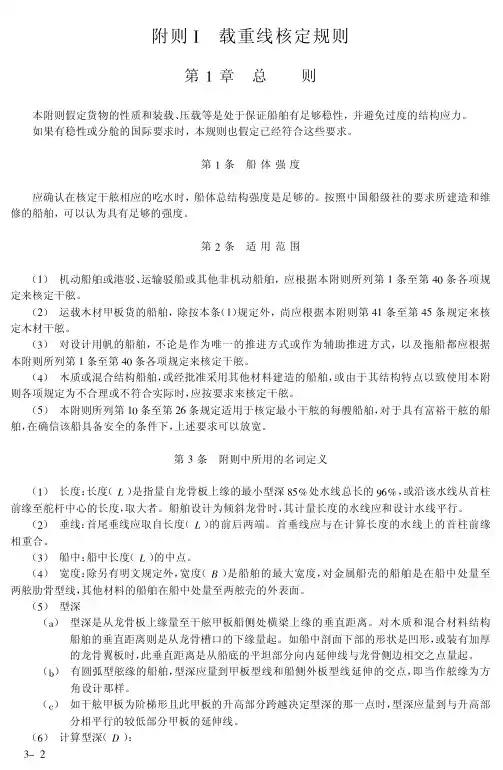

附则Ⅰ为“载重线核定规则”,按航区、季节和船舶类型规定了堪划载重线的技术规则,并根据船舶结构、强度、水密性和稳定性等规定了相应的标准。

附则Ⅱ为“地带、区域和季节期”,规定了各种载重线的使用航区和季节。

附则Ⅲ为“证书”,规定了国际载重线证书和国际载重线免除证书的格式。

浅谈载重线公约对船上门槛高度要求《1966年国际载重线公约》(The International Convention on Load Lines,1966;LL1966)是社会为保障海上人命和财产安全而制定的关于国际航行船舶载重限额的统一原则和规则。

该公约又译作《1966年国际船舶载重线公约》,凡适用本公约的船舶,只有已按照本公约的规定进行检验和勘画标志,保证具有公约规定的最小干舷,并备有国际载重线证书,或者合乎本公约规定的条件,备有国际载重线免除证书,方被允许从事国际航行,对按照本公约进行检验和勘划标志的船舶,应签发国际载重线证书。

在评判门槛高度之前,首先,我们需要认知两个概念“位置1”和“位置2”。

Position 1 - Upon exposed freeboard and raised quarter decks, and upon exposed superstructure decks situated forward of a point located a quarter of the ship's length from the forward perpendicular.“位置1”—在露天的干舷甲板上和后升高甲板上,以及位于从首垂线起船长的1/4以前的露天上层建筑甲板上;Position 2 - Upon exposed superstructure decks situated abaft a quarter of the ship's length from the forward perpendicular and located at least one standard height of superstructure above the freeboard deck. Upon exposed superstructure decks situated forward of a point located a quarter of the ship's length from the forwardperpendicular and located at least two standard heights of superstructure above the freeboard deck.“位置2”—在位于首垂线起船长1/4以后的露天上层建筑甲板上。

《1966年国际载重线公约》1988年议定书附件B修正案1 附件B附则Ⅰ的现有文字由以下内容取代:“附则Ⅰ载重线核定规则第Ⅰ章总则本规则假定货物的性质和装载、压载等可以保证船舶有足够的稳性,并避免过度的结构应力。

本规则还假定,如果有关于稳性或分舱的国际要求,这些要求已得到遵守。

第1条船舶强度与完整稳性(1) 主管机关应肯定,船舶在相应于核定干舷的吃水状态具有足够的总结构强度。

(2) 如果船舶的设计、建造和维护符合包括船级社在内的由主管机关根据第2-1条的规定认可的组织的要求或主管机关适用的国家标准,可认为其强度已达到可接受的水平。

上述条款使用于本附则中涉及的、没有明文规定强度和构造标准的所有结构、设备和属具。

(3) 船舶应符合主管机关可接受的完整稳性标准。

第2条适用范围(1) 机动船舶或港驳、运输驳船或其他无独立推进装置的船舶,应根据第1条至第40条的各项规定核定干舷。

(2) 运载木材甲板货的船舶,除第(1)款规定的干舷外,还应根据第41条至第45条的各项规定核定木材干舷。

(3) 设计带帆(不论是作为唯一的推进方式还是作为辅助的推进方式)的船舶和拖船都应根据第1条至第40条(含第40条)的各项规定核定干舷。

按主管机关的决定可要求附加干舷。

(4) 木质或混合结构船舶,或经主管机关批准采用其他材料建造的船舶,或由于其结构特点而使应用本附则各项规定不合理或不切实际的船舶,应按主管机关的决定核定干舷。

(5) 第10条至第26条(含第26条)的各项规定适用于核定最小干舷的每艘船舶。

对于所核定干舷大于最小干舷的船舶,如果主管机关对所具备的安全性条件满意,则这些要求可予放宽。

(6) 如果核定的夏季干舷增至使最终吃水不超过同一船舶相应于最小夏季干舷的吃水,且假想干舷甲板的位置在该船实际干舷甲板的至少一个标准上层建筑高度以下,则按照第12条、第14-1至第20条、第23条、第24条和第25条对实际干舷甲板适用的核定条件可与对上层建筑甲板的要求相同。

《1966年国际载重线公约》1988年议定书附件B修正案1 附件B附则Ⅰ的现有文字由以下内容取代:“附则Ⅰ载重线核定规则第Ⅰ章总则本规则假定货物的性质和装载、压载等可以保证船舶有足够的稳性,并避免过度的结构应力。

本规则还假定,如果有关于稳性或分舱的国际要求,这些要求已得到遵守。

第1条船舶强度与完整稳性(1) 主管机关应肯定,船舶在相应于核定干舷的吃水状态具有足够的总结构强度。

(2) 如果船舶的设计、建造和维护符合包括船级社在内的由主管机关根据第2-1条的规定认可的组织的要求或主管机关适用的国家标准,可认为其强度已达到可接受的水平。

上述条款使用于本附则中涉及的、没有明文规定强度和构造标准的所有结构、设备和属具。

(3) 船舶应符合主管机关可接受的完整稳性标准。

第2条适用范围(1) 机动船舶或港驳、运输驳船或其他无独立推进装置的船舶,应根据第1条至第40条的各项规定核定干舷。

(2) 运载木材甲板货的船舶,除第(1)款规定的干舷外,还应根据第41条至第45条的各项规定核定木材干舷。

(3) 设计带帆(不论是作为唯一的推进方式还是作为辅助的推进方式)的船舶和拖船都应根据第1条至第40条(含第40条)的各项规定核定干舷。

按主管机关的决定可要求附加干舷。

(4) 木质或混合结构船舶,或经主管机关批准采用其他材料建造的船舶,或由于其结构特点而使应用本附则各项规定不合理或不切实际的船舶,应按主管机关的决定核定干舷。

(5) 第10条至第26条(含第26条)的各项规定适用于核定最小干舷的每艘船舶。

对于所核定干舷大于最小干舷的船舶,如果主管机关对所具备的安全性条件满意,则这些要求可予放宽。

(6) 如果核定的夏季干舷增至使最终吃水不超过同一船舶相应于最小夏季干舷的吃水,且假想干舷甲板的位置在该船实际干舷甲板的至少一个标准上层建筑高度以下,则按照第12条、第14-1至第20条、第23条、第24条和第25条对实际干舷甲板适用的核定条件可与对上层建筑甲板的要求相同。