高考诗歌鉴赏:隐逸诗鉴赏(公开课)

- 格式:pptx

- 大小:213.17 KB

- 文档页数:19

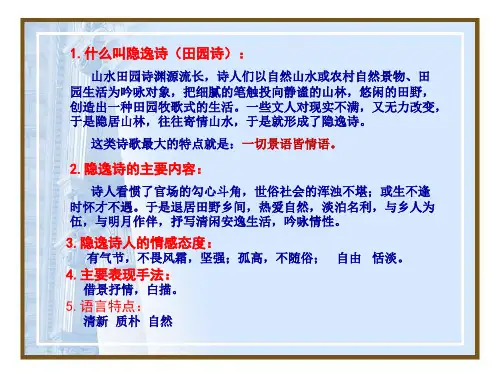

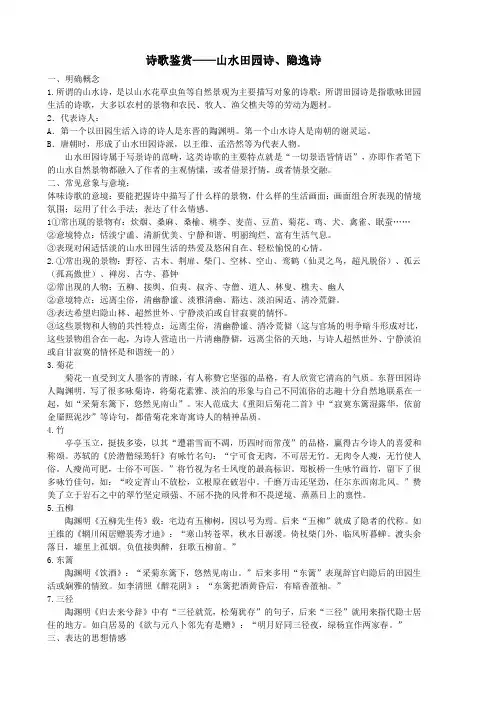

诗歌鉴赏——山水田园诗、隐逸诗一、明确概念1.所谓的山水诗,是以山水花草虫鱼等自然景观为主要描写对象的诗歌;所谓田园诗是指歌咏田园生活的诗歌,大多以农村的景物和农民、牧人、渔父樵夫等的劳动为题材。

2.代表诗人:A.第一个以田园生活入诗的诗人是东晋的陶渊明。

第一个山水诗人是南朝的谢灵运。

B.唐朝时,形成了山水田园诗派,以王维、孟浩然等为代表人物。

山水田园诗属于写景诗的范畴,这类诗歌的主要特点就是“一切景语皆情语”,亦即作者笔下的山水自然景物都融入了作者的主观情愫,或者借景抒情,或者情景交融。

二、常见意象与意境:体味诗歌的意境:要能把握诗中描写了什么样的景物,什么样的生活画面;画面组合所表现的情境氛围;运用了什么手法;表达了什么情感。

1①常出现的景物有:炊烟、桑麻、桑榆、桃李、麦苗、豆苗、菊花、鸡、犬、禽雀、眠蚕……②意境特点:恬淡宁谧、清新优美、宁静和谐、明丽绚烂、富有生活气息。

③表现对闲适恬淡的山水田园生活的热爱及悠闲自在、轻松愉悦的心情。

2.①常出现的景物:野径、古木、荆扉、柴门、空林、空山、鸾鹤(仙灵之鸟,超凡脱俗)、孤云(孤高傲世)、禅房、古寺、暮钟②常出现的人物:五柳、接舆、伯夷、叔齐、寺僧、道人、林叟、樵夫、幽人②意境特点:远离尘俗,清幽静谧、淡雅清幽、豁达、淡泊闲适、清冷荒僻。

③表达希望归隐山林、超然世外、宁静淡泊或自甘寂寞的情怀。

③这些景物和人物的共性特点:远离尘俗,清幽静谧、清冷荒僻(这与官场的明争暗斗形成对比,这些景物组合在一起,为诗人营造出一片清幽静僻,远离尘俗的天地,与诗人超然世外、宁静淡泊或自甘寂寞的情怀是和谐统一的)3.菊花菊花一直受到文人墨客的青睐,有人称赞它坚强的品格,有人欣赏它清高的气质。

东晋田园诗人陶渊明,写了很多咏菊诗,将菊花素雅、淡泊的形象与自己不同流俗的志趣十分自然地联系在一起,如“采菊东篱下,悠然见南山”。

宋人范成大《重阳后菊花二首》中“寂寞东篱湿露华,依前金靥照泥沙”等诗句,都借菊花来寄寓诗人的精神品质。

高中古诗鉴赏分类赏析指导(二):隐逸诗某些诗人看惯了官场的勾心斗角,世俗社会的浑浊不堪,退居田野乡间,与乡人为伍,与明月作伴,抒写清闲安逸生活,吟咏情性。

写下了大量极富隐逸闲趣的诗歌。

【一】特征感知首先,这些诗多有宁静的氛围,诗人在诗中的表现多为悠闲、详和。

游山西村陆游莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,柱杖无时夜叩门。

其次,这些诗歌往往具有浓郁的农村生活气息。

乡村四月宋代翁卷绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

第三,在艺术风格上,这些诗大多具有质朴清新的特点。

清平乐辛弃疾茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

【二】知识储备常见主题有:(1)寄情山水的悠闲,退隐田园的淡远。

(2)厌离官场的险恶,归耕隐居的自在。

【三】牛刀小试1、阅读下面的宋词,根据提示,完成赏析。

好事近①陆游湓口放船归,薄暮散花洲宿。

两岸白苹红蓼,映一蓑新绿。

有沽酒处便为家,菱芡四时足。

明日又乘风去,任江南江北。

【注】①本词写于作者54岁时东归江行途中。

(1)赏析上片“映一蓑新绿”句中“蓑”“映”二字的巧妙之处。

答:“蓑”字勾连“新绿”,“新绿”如蓑,引人联想,近观长短参差,远望绵延涧泽,形象生动,“映”字体物甚细,将绿草与前句之白苹红蓼相互映衬,构成一幅深浅对比、冷暖交融的色彩丰富的美景,是以愉悦人心。

(2)简析下片中作者抒发的思想感情。

答:下片紧扣江行特点,抒发了自己只需以酒为伴,生活上别无奢求,乘风顺流、随意飘荡、处处为家的旷达自适的情怀。

这首诗作于诗人54岁罢官东归途中。

陆游(1125-1210)在50岁-63岁之间:淳熙二年(1175年),范成大邀陆游入幕僚,为成都路安抚司参议官。

陆与范素有诗文之交,因此不甚拘守官场礼数,以致引起同僚讥讽;又因复国抱负和个人功名长久无法得到伸展的空间,故常有较放纵轻佻的行为,被同僚指责为“不拘礼法,恃酒颓放”。

高三诗歌赏析优质公开课优秀课件一、教学内容本节课选自高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》第三单元“诗歌之情”,重点内容为唐代诗人白居易的《琵琶行》。

详细内容包括:理解《琵琶行》的创作背景,分析诗歌的韵律、意象、情感,掌握古代诗歌的赏析方法。

二、教学目标1. 能够理解《琵琶行》的创作背景,了解诗人的生活经历及诗歌创作意图。

2. 能够分析《琵琶行》的韵律、意象、情感,提高诗歌赏析能力。

3. 能够运用所学知识,对其他古代诗歌进行独立赏析。

三、教学难点与重点教学难点:诗歌的意象、情感分析。

教学重点:理解《琵琶行》的创作背景,掌握古代诗歌的赏析方法。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、《中国古代诗歌散文欣赏》辅导书、笔记本。

五、教学过程1. 导入:通过播放一段古筝曲《高山流水》,让学生在音乐中感受古人的情感,引入本节课的主题。

2. 新课内容展示:介绍诗人白居易及《琵琶行》的创作背景,引导学生关注诗歌的情感表达。

3. 诗歌朗读:全班同学齐读《琵琶行》,感受诗歌的韵律美。

4. 例题讲解:分析《琵琶行》中的意象、情感,讲解古代诗歌赏析方法。

5. 随堂练习:让学生运用所学方法,分析另一首古代诗歌,并进行小组讨论。

7. 互动环节:邀请学生分享自己的赏析心得,教师点评并给予鼓励。

六、板书设计1. 课题:《琵琶行》赏析2. 板书内容:a. 诗人:白居易b. 创作背景:贬官、送别c. 意象:月、水、马、琵琶等d. 情感:离愁别绪、忧国忧民e. 赏析方法:关注背景、把握意象、体会情感七、作业设计八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等多种方式,提高了学生对古代诗歌赏析的兴趣和积极性。

但在教学过程中,要注意关注学生的学习反馈,及时调整教学方法。

2. 拓展延伸:推荐学生阅读《白居易诗选》,进一步了解诗人的创作风格和诗歌艺术。

同时,鼓励学生在课后进行诗歌创作,提高自己的文学素养。