《西湖七月半》教案

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:2

《西湖七月半》教案河北沙河一中宋秋梅教学目标一、掌握文言实词和虚词二、掌握文言文的特殊句式三、欣赏文中的描写方法和所写西湖边的各类人物四、理解作者在文章中寄寓的感情教学重点和难点目标一二为重点,目标三四为难点教学时间:一课时教学过程:一、导入课文:1、让学生列举有关西湖的诗句。

(幻灯片)①唐代白居易的《钱塘湖春行》,②北宋苏轼的《饮湖上,初晴后雨二首(其一)》,③南宋杨万里的《晓出净慈寺送林子方》等。

2、这些诗句意境优美、宁静幽雅,描写出了西湖的秀美风光,那么明代小品文作家张岱笔下的西湖(之人)又是怎样的呢?(幻灯片打出题目)西湖七月半二、作者简介:张岱(1597---1679),字宗子,又字石公,号陶庵,山阴(今浙江绍兴)人,明亡后隐居著述。

著有《琅嬛(láng huán)文集》、《西湖梦寻》、《陶庵梦忆》等。

其小品名篇《西湖七月半》以杭州庸俗之辈为附庸风雅而嘈嘈游览西湖和作者几位好友于清风明月之际引酒赏景的高雅形成鲜明的对比。

这是明代古典散文中的佳作。

(七月半是中元节,杭州人习俗在此夜游西湖赏月。

)三、句式与词类活用:(幻灯片)1、介词结构后置句怖以关门--以关门怖酣睡于十里荷花之中—于十里荷花之中酣睡2、省略句:怖(之)以关门列俟(于)岸上席(于)其上一齐凑(于)岸3、词类活用:名词作动词:不舟(乘舟)不车(坐车),不衫(穿长衫)不帻(戴头巾)四、读音:(幻灯片)童娈(luán) 衫帻(zé) 轻幌(huǎng) 茶铛(chēng) 犒(kào)军门擎(qíng)燎(liào) 如魇(yǎn) 舣(yǐ)舟頮(huì)面五、赏析课文:1、第一段:提笔便写“西湖七月半,一无可看,只可看看七月半之人”。

作者这样写有何作用?明确:作者一脱前人窠臼,别出心裁,不写西湖优美的风景,而着意写人,引出下文对游西湖之人的描写。

《西湖七月半》教案题目:《西湖七月半》教案张岱(1597—1689),号陶庵,浙江山阴(今绍兴)人,《西湖七月半》教案。

明末清初散文家。

以小品文见长,文笔风趣,幽微琐屑。

著有《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》等。

补正:教材说岱为人淡泊名利,一生未仕。

其实张家累世显宦,几代人都是学者,善诗文,好丝竹、戏曲、园林。

张岱也曾欲走科举之路,但未中。

后来他说:“有人于此,一习八股则心不得不细,气不得不卑,眼界不得不小;意味不得不酸,形状不得不寒,肚肠不得不腐。

”又说“举子应试,原无大抱负,止以呫哔之学迎合主司。

即有大经济、大学问之人,每科之中不无一二,而其余入彀之辈,非日暮途穷、奄奄待尽之辈,则书生文弱、少不更事之人,以之济世利民,安邦定园,则亦奚赖焉?(《石匮书·科目志》)。

张岱应试不中,即放弃科举,专心著述。

明亡之后,岱归隐故园,其六十八岁《自为墓志铭》,曰:“少为纨裤子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹师魔,劳碌半生,皆成梦幻。

年至五十,国破家亡,避迹山居,所存者破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已。

布衣蔬食,常至断炊。

回首三十年前,真如隔世。

……生于万历丁酉八月二十五日卯时。

……年跻七十有五,死与葬,其日月尚不知也。

故不书。

”西湖七月半西湖七月半,一无可看,止可看看七月半之人。

看七月半之人,以五类看之。

其一,楼船箫鼓,峨冠盛筵,灯火优傒,声光相乱,名为看月而实不见月者,看之。

其一,亦船亦楼,名娃闺秀,携及童娈,笑啼杂之,环坐露台,左右盼望,身在月下而实不看月者,看之。

其一,亦船亦声歌,名妓闲僧,浅斟低唱,弱管轻丝,竹肉相发,亦在月下,亦看月,而欲人看其看月者,看之。

其一,不舟不车,不衫不帻,酒醉饭饱,呼群三五,跻入人丛,昭庆、断桥,嘄呼嘈杂,装假醉,唱无腔曲,月亦看,看月者亦看,不看月者亦看,而实无一看者,看之。

不是荷花满池的六月,不是郁郁葱葱的七月,亦非秋凉即至的八月,而偏偏要写七月半的西湖,这是为何?六月太热,七月初无以看月,八月太凉,惟有七月半,有人,有月,有湖,一切都恰到好处,看湖看月,又可看观月之人,岂非妙哉?西湖,在今浙江杭州,是江南著名风景区。

旧称中元节。

中国传统是在八月中秋赏月,七月半,农历七月十五日,在七月半赏月,无论是风雅还是热闹程度都不及八月半。

七月半在民间也被称为鬼节,是祭祀先人的日子。

晚明时,杭州西湖的各大寺院这天晚上都要举行盂兰盆佛会,为信徒们诵经拜忏,以超度其祖先亡灵。

所以,七月半晚上,杭州人去西湖夜游的也是很多的。

《西湖七月半》是追忆过往之作,作者是文雅之士,不写八月赏月,却写七月,其实也是其心情的写照。

张岱(1597—1679),明末清初文学家。

字宗子、石公,又名维城,号陶庵、天孙,别号蝶庵居士,晚号六休居士,号陶庵,浙江山阴(今绍兴)人,汉族,山阴(今浙江绍兴)人,寓居杭州。

出生仕宦世家,少为富贵公子,精于茶艺鉴赏,爱繁花似锦,好山水,晓音乐,戏曲,明亡后不仕,入山著书以终。

文笔清新,时杂诙谐,作品多写山水景物、日常琐事,不少作品表现其明亡后的怀旧感伤情绪。

张岱为明末清初文学家、史学家、散文家,其最擅长散文,著有《琅嬛文集》《陶庵梦忆》《西湖梦寻》《三不朽图赞》《夜航船》等绝代文学名著。

又有《石匮书》,现存《石匮书后集》,记载明朝末年崇祯年间(1628—1644)及南明王朝的史事。

作者选择的角度独特:写了游人赏月的景象,写了民俗,作者眼中的人有褒贬的,体现了超脱、风雅不同、世俗的情趣,提高审美情趣。

原文:西湖七月半,一无可看,只可看看七月半之人。

看七月半之人,以五类看之。

其一,楼船箫鼓,峨冠盛筵,灯火优傒,声光相乱,名为看月而实不见月者,看之。

西湖七月半教案教案标题:西湖七月半教案教学目标:1. 了解中国传统文化中的七夕节和西湖七月半的由来和意义。

2. 掌握相关的词汇和表达方式,提高学生的听说读写能力。

3. 培养学生的合作意识和团队精神,通过小组活动培养学生的合作和交流能力。

教学内容:1. 了解七夕节和西湖七月半的背景和故事。

2. 学习相关的词汇和表达方式,如“七夕节”、“牛郎织女”、“鹊桥”等。

3. 进行听说读写练习,包括听力理解、口语表达、阅读理解和写作。

教学步骤:1. 导入(5分钟)- 利用图片或视频引入话题,介绍七夕节和西湖七月半的由来。

- 提问学生是否了解这个节日,是否参加过相关的庆祝活动。

2. 词汇学习(10分钟)- 教授相关的词汇和表达方式,如“七夕节”、“牛郎织女”、“鹊桥”等。

- 通过图片和例句帮助学生理解和记忆这些词汇。

3. 听力练习(15分钟)- 播放一段关于七夕节和西湖七月半的听力材料,要求学生听懂并回答相关问题。

- 分组讨论答案,鼓励学生之间的合作和交流。

4. 口语练习(15分钟)- 将学生分成小组,让他们自由讨论七夕节和西湖七月半的庆祝方式和活动。

- 鼓励学生运用所学词汇和表达方式进行口语表达,提高他们的口语能力。

5. 阅读理解(10分钟)- 分发一篇关于七夕节和西湖七月半的短文给学生阅读,要求他们理解短文内容并回答问题。

- 学生可以在小组内合作讨论答案,然后向全班报告他们的答案。

6. 写作练习(15分钟)- 要求学生根据自己的理解,写一篇关于七夕节和西湖七月半的短文。

- 鼓励学生使用所学词汇和表达方式,同时注意语法和写作结构的正确性。

7. 总结和延伸(5分钟)- 回顾本节课所学内容,强调七夕节和西湖七月半的重要性和意义。

- 鼓励学生在家庭或社区中参与相关的庆祝活动,加深对传统文化的了解和参与。

教学评估:1. 观察学生在课堂上的参与程度和表现,包括听说读写能力的展示。

2. 收集学生的口头回答和书面作业,评估他们对七夕节和西湖七月半的理解和运用能力。

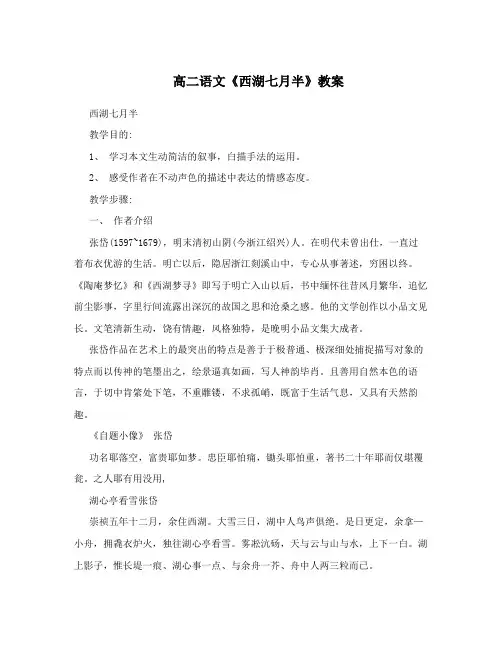

高二语文《西湖七月半》教案西湖七月半教学目的:1、学习本文生动简洁的叙事,白描手法的运用。

2、感受作者在不动声色的描述中表达的情感态度。

教学步骤:一、作者介绍张岱(1597~1679),明末清初山阴(今浙江绍兴)人。

在明代未曾出仕,一直过着布衣优游的生活。

明亡以后,隐居浙江剡溪山中,专心从事著述,穷困以终。

《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》即写于明亡入山以后,书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘影事,字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。

他的文学创作以小品文见长。

文笔清新生动,饶有情趣,风格独特,是晚明小品文集大成者。

张岱作品在艺术上的最突出的特点是善于于极普通、极深细处捕捉描写对象的特点而以传神的笔墨出之,绘景逼真如画,写人神韵毕肖。

且善用自然本色的语言,于切中肯綮处下笔,不重雕镂,不求孤峭,既富于生活气息,又具有天然韵趣。

《自题小像》张岱功名耶落空,富贵耶如梦。

忠臣耶怕痛,锄头耶怕重,著书二十年耶而仅堪覆瓮。

之人耶有用没用,湖心亭看雪张岱崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定,余拿—小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心事一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,—童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大杯而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”二、课文诵读,理清层次结构本文可按其自然段落分为三层:第一段分别介绍游湖看月的五类人,在对他们看月情态的各自描绘中暗寓褒贬;第二段写“二鼓以前”杭人看月的热闹场景,嘲讽俗人看月只是“好名”,全然不解其中的幽雅情趣;第三段描绘真正的看月者怡情水光月色,1酣歌纵饮,直至东方将白的勃勃兴致和高雅情怀,使“俗人”相形见绌。

从结构看,文章第一段是总写,对五类看月者一一描述,笔墨比较概括;第二、三两段是分写,以两个具体场面相互比照,对真假看月者进行比较,写得相对具体详细。

《西湖七月半》教案《西湖七月半》教案教材说,这篇小品文虽然讥讽了世态百象,但是也流露出一种近俗倾向。

与唐宋时期类似记游之作相比,张岱此文不再是“目下无尘”,而是颇有兴味地观察各类俗人的不同情态,表现出对世俗的关注,这显然是晚明勃兴的市民文化的投影。

按唐宋记游的“目下无尘”,如柳宗元《始得西山宴游记》那样的孤峭峻冷,欧阳修《醉翁亭记》的那种雍容优雅,苏轼前后《赤壁赋》的深沉悠远,都是属于文人士大夫的情调,而张岱的《西湖七月半》虽然也表现文人的高雅意趣,也讥讽世俗百象,然而并不疏远世俗,反而是一种近乎“零距离”的接触,反映了晚明文风的雅俗融会。

“五四”新文学中,散文的艺术成熟最早,成就最大,到三十年代甚至形成一个“小品文”的繁荣时代。

按周作人的说法,就是接上了明末小品文的源头。

他说:“现代的散文好像是一条湮没在沙土下的河水,多少年后又在下流被掘了出来;这是一条古河,却又是新的。

”当时小品文的例子,今天可以读周作人的《知堂美文》、林语堂的《语堂文存》、梁实秋的《雅舍小品》等。

(以及教材中朱自清的《荷塘月色》、俞平伯的《桨声灯影里的秦淮河》等等。

)在那个战斗的年代,鲁迅是主张文章要象投枪和匕首的,所以对这种文体很不以为然。

他曾经这样形容这一类文章:“如果是冬天,便坐在暖炉旁边的安乐椅子上,倘在夏天,则披浴衣,啜huo4苦茗,随随便便,和好友任心闲话,将这些话照样地移在纸上的东西,就是essa。

兴之所至,也说些不至于头痛为度的道理罢。

也有冷嘲,也有警句罢。

既有humor,也有pathos(情感)所谈的题目,天下的大事不待言,还有市井的琐事、书籍的批评、相识者的消息,以及自己过去的追怀,想谈什么就纵谈什么,而托于即兴之笔,是这一类的文章。

如今时代不同了,休闲成了时代的主题,这一类小品文有了用武之地,闲情散文、小女人散文、时尚小品,都得到发展。

教课目标:

经过对《西湖七月半》的解读和学习,提升学生的文言文读写水平易

理解能力;经过课文内容和写作背景的配合使学生感觉到明末江南文

人的生活和思想感情。

教课安排:

1.课程导入:

复习学习过的古文《湖心亭看雪》,使学生回想起作者张岱,介绍明末文学家张岱及其著作《陶庵梦忆》。

(5分钟)

2.学习字词:

先经过学生朗诵和老师范读来正音,教会学生文中冷僻字的读

音,再进行字词的逐一解说剖析,使学生能无阻碍阅读课文。

(10 分钟)

3.语法剖析:

对文中出现的古今字,通假字,词类活用进行分析和学习,使学

生掌握文中的语法点。

(10 分钟)

4.内容解读:

剖析文章内容,请不一样学生疏别对文中说起的五种人进行描绘并说明作者对这五种人的感情色彩,最后总结其内容及写作方面的手法和特点。

(10 分钟)

5.拓展阅读:

介绍同期间江浙一带其余文学家,大概描绘当时文人的生活及主要思想,并请学生谈谈自己的学习感觉。

(10 分钟)

作业部署:

请学生课后模拟《西湖七月半》中写人的手法写一段话,字数100字左右。

教课后记:

因为内容许多,对时间的掌握不是很好,尚需努力。

西湖七月半教案一、教学目标1.了解中国传统文化中的七夕节和西湖七月半节日;2.掌握相关的词汇和表达方式;3.能够运用所学知识,进行口语交流和写作表达。

二、教学重点1.七夕节和西湖七月半的起源和传说;2.相关的词汇和表达方式。

三、教学难点1.能够准确地运用所学知识,进行口语交流和写作表达。

四、教学过程1. 导入教师可以通过展示七夕节和西湖七月半的图片或视频,引导学生了解这两个节日的起源和传说。

2. 学习词汇和表达方式教师可以通过以下方式,帮助学生掌握相关的词汇和表达方式:1.介绍七夕节和西湖七月半的起源和传说,并帮助学生理解相关的词汇和表达方式;2.给学生分发相关的词汇表和表达方式,让学生自主学习和记忆;3.进行词汇和表达方式的口语练习,让学生能够熟练地运用所学知识。

3. 语言输出教师可以通过以下方式,让学生进行语言输出:1.进行小组讨论,让学生能够运用所学知识,进行口语交流;2.让学生进行写作练习,让学生能够熟练地运用所学知识,进行写作表达。

4. 总结教师可以通过以下方式,对本节课进行总结:1.回顾本节课所学的知识点;2.强调学生需要在日常生活中多加练习,才能够熟练地运用所学知识。

五、教学评价教师可以通过以下方式,对学生进行评价:1.通过课堂表现,评价学生的口语交流和写作表达能力;2.通过课后作业,评价学生对所学知识的掌握程度。

六、教学反思本节课的教学重点是让学生了解中国传统文化中的七夕节和西湖七月半节日,并掌握相关的词汇和表达方式。

通过本节课的教学,学生能够更好地了解中国传统文化,同时也能够提高口语交流和写作表达能力。

在今后的教学中,我会更加注重学生的语言输出能力,让学生能够更好地运用所学知识。

自考《大学语文》讲义——西湖七月半一、作家作品张岱明清代作家。

代表作:《陶庵梦记》《西湖梦寻》。

二、中心思想本文描写明末杭州人在七月半游西湖的盛况,重现当时西湖的景色及世风民情。

通过对各类游客看月情态的描写,刻画,嘲讽了达官贵人附庸风雅的丑态,市井百姓凑热闹的俗气,标榜文人雅士清高拔俗的情趣。

三、课文分析1.第一段:文中共描写西湖七月半五类可看之人原文:西湖七月半,一无可看,止可看看七月半之人。

看七月半之人,以五类看之:其一,楼船箫鼓,峨冠盛筵,灯火优傒,声光相乱,名为看月而实不见月者,看之;其一,亦船亦楼,名娃闺秀,携及童娈,笑啼杂之,环坐露台,左右盼望,身在月下而实不看月者,看之;其一,亦船亦声歌,名妓闲僧,浅斟低唱,弱管轻丝,竹肉相发,亦在月下,亦看月,而欲人看其看月者,看之;其一,不舟不车,不衫不帻,酒醉饭饱,呼群三五,跻入人丛,昭庆、断桥,嘄呼嘈杂,装假醉,唱无腔曲,月亦看,看月者亦看,不看月者亦看,而实无一看者,看之;其一,小船轻幌,净几暖炉,茶铛旋煮,素瓷静递,好友佳人,邀月同坐,或匿影树下,或逃嚣里湖,看月而人不见其看月之态,亦不作意看月者,看之。

译文:西湖的七月半,没有什么可看的,只可以看看七月半的人。

看七月半的人,可以分五类来看:其中一类,坐在饰有楼阁的华贵游船上,弦吹之声喧闹,带着高帽,(参加)盛大的筵席,优伶、灯火明亮,仆从相随,乐声与灯光相错杂,名义上是来看月,而事实上并未看见月亮的人,我就看看他们;其中一类,也坐在船上,也有装饰的阁楼,著名的美女、大户人家的姑娘,带着美貌侍童,嘻笑中夹着打趣的啼哭,环坐在楼船的平台,左顾右盼,置身月下而事实上并不看月的人,我就看看他们;其中一类,也坐着船,也有音乐和歌声,名妓、清闲僧人一起,慢慢喝酒,轻声歌唱,箫笛低吹,琴瑟轻弹,丝竹声与歌声相伴合,也置身月下,也看月而又希望别人看他们看月,(这样的人)我就看看他们;其中一类,不坐船不乘车,不穿长衫不戴头巾(形容衣冠不整,不修边幅),喝足了酒吃饱了饭,叫上三五个人,成群结队地挤入人丛,在昭庆寺、断桥一带,大声叫嚷喧闹,假装喝醉,唱不成腔调的歌曲,月也看,看月的人也看,不看月的人也看,而实际上什么也没有看见的人,我就看看他们;其中一类,船上挂着细薄的帏幔,洁净的茶几,温暖的茶炉,煮茶用的三足小锅立刻把水烧开,白色瓷杯恬淡地传递,约了好友美女,邀月亮同坐,有的藏身在树荫之下,有的去西湖逃避喧闹,人们看不到他们看月的样子,他们自己也不刻意看月,(这样的人)我就看看他们。

《西湖七月半(节选)》教案

教学目的:

通过对《西湖七月半》的解读和学习,提高学生的文言文读写水平和理解能力;通过课文内容和写作背景的配合使学生感受到明末江南文人的生活和思想感情。

教学安排:

1.课程导入:

复习学习过的古文《湖心亭看雪》,使学生回忆起作者张岱,介绍明末文学家张岱及其著作《陶庵梦忆》。

(5分钟)

2.学习字词:

先通过学生朗读和老师范读来正音,教会学生文中生僻字的读音,再进行字词的逐个解释分析,使学生能无障碍阅读课文。

(10分钟)

3.语法分析:

对文中出现的古今字,通假字,词类活用进行解析和学习,使学生掌握文中的语法点。

(10分钟)

4.内容解读:

分析文章内容,请不同学生分别对文中提及的五种人进行描述并说明作者对这五种人的感情色彩,最后总结其内容及写作方面的手法和特色。

(10分钟)

5.拓展阅读:

介绍同时期江浙一带其他文学家,大致描述当时文人的生活及主

要思想,并请学生说说自己的学习感受。

(10分钟)

作业布置:

请学生课后模仿《西湖七月半》中写人的手法写一段话,字数100字左右。

教学后记:

由于内容较多,对时间的把握不是很好,尚需努力。