全国版2018版高考语文大一轮复习第4部分三实用类文本阅读专题二传记阅读第二节文本信息的整合与归纳概括课

- 格式:ppt

- 大小:997.50 KB

- 文档页数:58

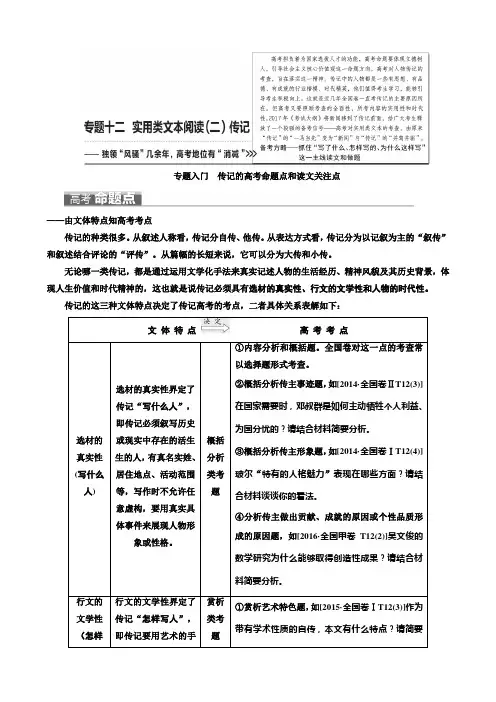

专题入门传记的高考命题点和读文关注点——由文体特点知高考考点传记的种类很多。

从叙述人称看,传记分自传、他传。

从表达方式看,传记分为以记叙为主的“叙传”和叙述结合评论的“评传”。

从篇幅的长短来说,它可以分为大传和小传。

无论哪一类传记,都是通过运用文学化手法来真实记述人物的生活经历、精神风貌及其历史背景,体现人生价值和时代精神的,这也就是说传记必须具有选材的真实性、行文的文学性和人物的时代性。

传记的这三种文体特点决定了传记高考的考点,二者具体关系表解如下:新课标全国卷对实用类文本阅读的考查,近几年来一直以人物传记为主,从选材到命题设置,都呈现出“稳中有变”的特点:(1)人物特点鲜明。

从人物传记涉及的人物来看,主要是那些在某一领域有重大影响的人物,有潜心钻研的学问家、见识卓越的教育家、探索求新的科学家、为国为民的政治家、骁勇善战的军事家等,如2016年高考全国卷Ⅰ《寻找属于自己的句子》的传主是文学家陈忠实,全国卷Ⅱ《吴文俊的数学世界》的传主是数学家吴文俊,全国卷Ⅲ《一代通儒顾炎武》的传主是思想家顾炎武,2015年高考全国卷考查的有文学家朱东润、抗日爱国将领戴安澜。

这些人物有思想,有品德,有成就,值得学习,能够引导考生积极向上。

(2)材料选择突出时代性。

从2016年高考试题来看,命题材料侧重选择近现代以及当代人物,突出所选材料的时代性和及时性。

如2016年高考全国卷Ⅰ选择的是当时过世不久的文学家陈忠实,全国卷Ⅱ选择的是当代数学家吴文俊。

(3)结构基本固定。

材料由传记文本和相关链接两部分组成,相关链接一般为2~3个,突出人物的时代延续性和影响力,帮助考生更好地感受人物的人格魅力。

(4)命题稳中有变。

2017年高考《考试大纲》实用类文本阅读中增加了“理解”能力层级,新增了两个考点,分别是“理解文中重要概念的含义”“理解文中重要句子的含意”,这是一个新的动向,考生应在高考备考中加以重视。

从命题方向来看,主要从如下几个方面设题:①对文本中重要信息的理解和筛选;②对文本主要观点和基本倾向的评价;③对文本表现手法的分析;④对传记所反映的人生价值和时代精神的探究;⑤探究文本中的某些问题并提出自己的见解。

2018年普通高等学校招生全国统一考试语文(全国卷)当我第一遍读一本好书的时候,我仿佛觉得找到了一个朋友;当我再一次读这本书的时候,仿佛又和老朋友重逢。

我们要把读书当作一种乐趣,并自觉把读书和学习结合起来,做到博览、精思、熟读,更好地指导自己的学习,让自己不断成长。

让我们一起到店铺一起学习吧!2018年普通高等学校招生全国统一考试语文注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读。

(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1-3题。

诸子之学,兴起于先秦,当时一大批富有创见的思想家喷涌而出,蔚为思想史之奇观,在狭义上,诸子之学与先秦时代相联系;在广义上,诸子之学则不限于先秦而绵延于此后中国思想发展的整个过程,这一过程至今仍没有终结。

诸子之学的内在品格是历史的承继性以及思想的创造性和突破性。

“新子学”,即新时代的诸子之学,也应有同样的品格。

这可以从“照着讲”和“接着讲”两个方面来理解。

一般而言,“照着讲”,主要是从历史角度对以往经典作具体的实证性研究,诸如训话、校勘、文献编纂,等等。

这方面的研究涉及对以往思想的回顾、反思,即应把握历史上的思想家实际说了些什么,也应总结其中具有创造性和生命力内容,从而为今天的思想提供重要的思想资源。

与“照着讲”相关的是“接着讲”,从思想的发展与诸子之学的关联看,“接着讲”接近诸子之学所具有的思想突破性的内在品格,它意味着延续诸子注重思想创造的传统,以近代以来中西思想的互动为背景,“接着讲”无法回避中西思想之间的关系。

在中西之学已相遇的背景下,“接着讲”同时展开为中西之学的交融,从更深的层次看,这种交融具体展开为世界文化的建构与发展过程,中国思想传统与西方的思想传统都构成了世界文化的重要资源。

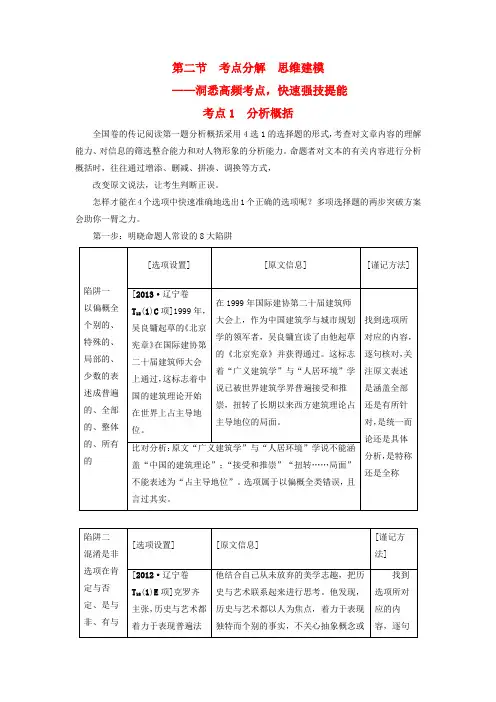

第二节考点分解思维建模——洞悉高频考点,快速强技提能考点1 分析概括全国卷的传记阅读第一题分析概括采用4选1的选择题的形式,考查对文章内容的理解能力、对信息的筛选整合能力和对人物形象的分析能力。

命题者对文本的有关内容进行分析概括时,往往通过增添、删减、拼凑、调换等方式,改变原文说法,让考生判断正误。

怎样才能在4个选项中快速准确地选出1个正确的选项呢?多项选择题的两步突破方案会助你一臂之力。

第一步:明晓命题人常设的8大陷阱(2016·全国丙卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

一代通儒顾炎武顾炎武从科举制度桎梏中挣脱出来后,便一改旧习,自誓“能文不为文人,能讲不为讲师”,力倡“君子之为学,以明道也,以救世也”。

为了一抒山河壮怀、广交天下贤哲,也为了摆脱纠缠,躲避豪绅叶方恒的陷害,他以游为隐,将家事稍作安排,便只身出游。

最初往来于山东、北京、江苏、浙江之间,自康熙元年起,其游踪扩至河北、河南、山西、陕西。

以友人所赠二马二骡载书自随,南北往返,风尘仆仆,行万里路,读万卷书,把自己的后半生献给了著述事业。

顾炎武每到一处,必考察当地风土人情、山川地理,如与平日所闻不符,便打开书卷验证。

旅途中则在鞍上默诵诸经注疏,偶有遗忘,就翻书温习。

据他在《书〈为顾宁人征天下书籍启〉后》回忆,自己曾临泰山,谒十三陵,登恒山,抵太原,“往来曲折二三万里,所览书又得万余卷”。

他把所搜集到的地理文献资料一分为二,将有关水利、贡赋、经济、军事部分,编为《天下郡国利病书》;有关地理沿革、建制、山川、名胜部分,则编为《肇域志》。

《日知录》是顾炎武的一部读书札记,最能代表他的严谨笃实与学术创新,也反映了他一贯不愿“速于成书,躁于求名”的治学品格。

全书共三十二卷,以“明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”为宗旨,体现了他的学术、政治思想。

康熙九年初刻八卷本刊行后,他又不断增改,至康熙十五年,已得手稿二十余卷。

顾炎武在该书的题记中说,他从小读书,“每有所得,辄记之。

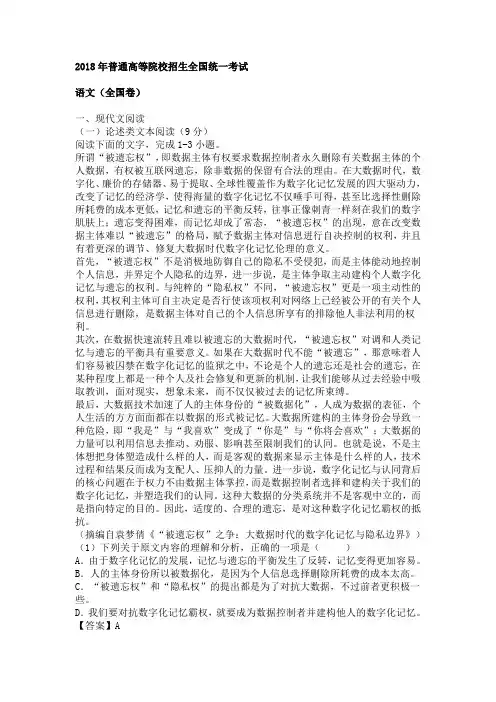

2018年普通高等院校招生全国统一考试语文(全国卷)一、现代文阅读(一)论述类文本阅读(9分)阅读下面的文字,完成1-3小题。

所谓“被遗忘权”,即数据主体有权要求数据控制者永久删除有关数据主体的个人数据,有权被互联网遗忘,除非数据的保留有合法的理由。

在大数据时代,数字化、廉价的存储器、易于提取、全球性覆盖作为数字化记忆发展的四大驱动力,改变了记忆的经济学,使得海量的数字化记忆不仅唾手可得,甚至比选择性删除所耗费的成本更低,记忆和遗忘的平衡反转,往事正像刺青一样刻在我们的数字肌肤上;遗忘变得困难,而记忆却成了常态,“被遗忘权”的出现,意在改变数据主体难以“被遗忘”的格局,赋予数据主体对信息进行自决控制的权利,并且有着更深的调节、修复大数据时代数字化记忆伦理的意义。

首先,“被遗忘权”不是消极地防御自己的隐私不受侵犯,而是主体能动地控制个人信息,并界定个人隐私的边界,进一步说,是主体争取主动建构个人数字化记忆与遗忘的权利。

与纯粹的“隐私权”不同,“被遗忘权”更是一项主动性的权利,其权利主体可自主决定是否行使该项权利对网络上已经被公开的有关个人信息进行删除,是数据主体对自己的个人信息所享有的排除他人非法利用的权利。

其次,在数据快速流转且难以被遗忘的大数据时代,“被遗忘权”对调和人类记忆与遗忘的平衡具有重要意义。

如果在大数据时代不能“被遗忘”,那意味着人们容易被囚禁在数字化记忆的监狱之中,不论是个人的遗忘还是社会的遗忘,在某种程度上都是一种个人及社会修复和更新的机制,让我们能够从过去经验中吸取教训,面对现实,想象未来,而不仅仅被过去的记忆所束缚。

最后,大数据技术加速了人的主体身份的“被数据化”,人成为数据的表征,个人生活的方方面面都在以数据的形式被记忆。

大数据所建构的主体身份会导致一种危险,即“我是”与“我喜欢”变成了“你是”与“你将会喜欢”;大数据的力量可以利用信息去推动、劝服、影响甚至限制我们的认同。

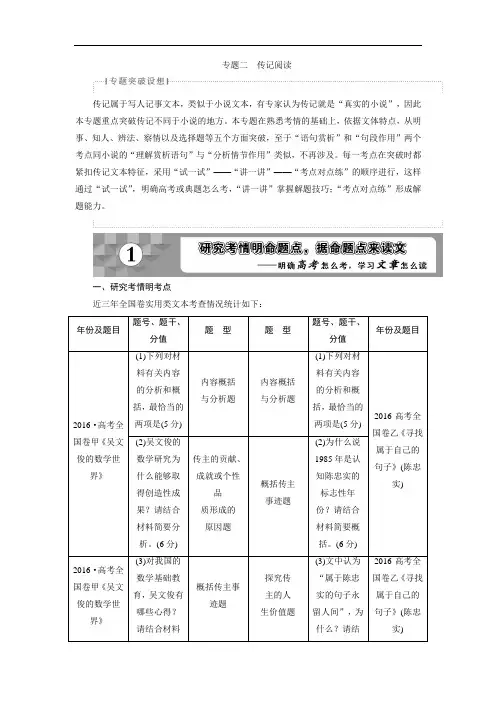

专题二传记阅读传记属于写人记事文本,类似于小说文本,有专家认为传记就是“真实的小说”,因此本专题重点突破传记不同于小说的地方。

本专题在熟悉考情的基础上,依据文体特点,从明事、知人、辨法、察情以及选择题等五个方面突破,至于“语句赏析”和“句段作用”两个考点同小说的“理解赏析语句”与“分析情节作用”类似,不再涉及。

每一考点在突破时都紧扣传记文本特征,采用“试一试”——“讲一讲”——“考点对点练”的顺序进行,这样通过“试一试”,明确高考或典题怎么考,“讲一讲”掌握解题技巧;“考点对点练”形成解题能力。

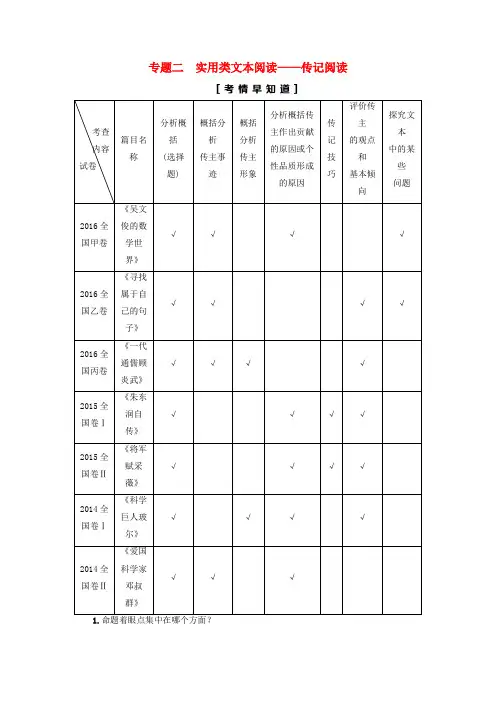

一、研究考情明考点近三年全国卷实用类文本考查情况统计如下:高考课标全国卷自命题以来,至2016年,实用类文本阅读在文体选择上十分稳定,均为传记。

从高考命题情况来看,有如下特点:1.考查的能力点相对固定,4个题目,第(1)小题是五选二的分析概括题,侧重信息的筛选整合。

剩下三题涉及的考点:①概括传主事迹或分析传主的人生经历;②概括(分析)传主形象;③传主的贡献、成就或个性品质形成的原因;④传记的艺术技巧;⑤探究传主的人生价值和时代精神。

2.在选文方面,传记是实用类文本阅读考查的热点文体,选文既体现时代特色,又注重文本所具有的实用价值。

3.传记阅读命题重点:传记文本是从分析综合、鉴赏评价和探究三个方面来考查,侧重从“人”(传主形象)、“事”(传主事迹或人生经历)、“法”(在运用“事”来展现传主的形象过程中的各种技巧)、“情”(传主身上体现的人生价值和时代精神)四个方面命题。

二、因考点需知文体特征高考对传记的命题角度是根据这种文体的文体特征的“人”“事”“法”“情”来命制的。

所以考生需要了解传记的文体特征。

(一)传记及其特点(高考对任何一种文体的命题角度都是根据这种文体的文体特征来命制的。

因此,高考对传记的命题就是从人、事、情、法四方面命制的。

考生对传记的阅读,可从传主入手,梳理传主事件,来洞悉传记的手法、表达的情感态度、反映的人生价值和时代精神。

专题二实用类文本阅读——传记阅读围绕传主来命题是高考传记阅读命题的原则和中心,不论是综合性选择题,还是手法类题目和开放类题目。

2.考查能力上有何特点?注重考查分析综合能力。

其中筛选信息归纳概括是各类题目中均涉及的基本要求,探究题也不例外。

甚至很多探究题本身就是归纳概括,只不过答题角度多一些而已。

3.命题角度有哪些变化?“相关链接”从2013年开始在全国卷中出现。

“相关链接”既是文章的有机组成,也是设题答题所必须考虑的材料。

同时,分析概括的选择题依据考纲变化从2017年高考开始极有可能采用四选一的形式考查。

第一节整体感知真题剖析——研透高考真题,探讨阅读规律Ⅰ.补——传记阅读的基础知识一、传记的分类传记是记述人物事迹的文章,它遵循真实性原则,用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌及其活动的历史背景。

1.按叙述人称分传记可分为自传和他传。

前者是本人撰写的,如沈从文的《沈从文自传》,林丹的《直到世界尽头》。

后者是他人撰写的,如陈廷一的《“布衣总统”孙中山》,沃尔特·艾萨克森的《史蒂夫·乔布斯传》。

2.按表达方式分一般的传记以记叙为主;而有的传记则一面记述人物的经历,一面对人物加以评论,这种传记被称为“评传”。

如卞毓方的《留取丹心照汗青》,朱志敏的《铁肩担道义》。

3.按篇幅长短分传记可以分为大传和小传。

4.按创作方法分传记可分为史实性传记和传记文学。

前者以记叙翔实的史实为主,用语比较平实,如施昌学的《海军司令刘华清》。

后者多用形象化手法,描述人物的生活经历、精神风貌及其活动的历史背景等,以史实为依据,但又不排斥某些联想性的文学描写,如白落梅的《你若安好,便是晴天——林徽因传》。

二、传记的特点1.真实性传记必须以真人真事为依据,再现历史,再现人物。

然而,传记的真实性并不等于对历史人物、历史事件的简单记录,有些内容可以借助于想象、联想等作适当的艺术加工,但这种加工必须符合人物的性格,符合事物发展的逻辑,从而达到更高的真实——艺术真实。