XX424中医知识毫针刺法

- 格式:ppt

- 大小:600.00 KB

- 文档页数:47

中医针灸·毫针刺法及操作毫针刺法的练习针刺练习:包括对指力和手法的锻炼。

良好的指力是施行针刺手法的基础,熟练的手法是针治病获效的保证。

通过经常练习,使指力充足、手法熟练后,则在针刺时可以做到进针时快而不痛,行针时各种手法运用自如。

反之,若指力不足,手法生疏,则在施术时难以控制针体,进针困难,患者痛感明显,行针时动作不协调,影响针刺治疗效果。

因此,初学者必须勤练指力和手法。

针刺的练习,一般分指力练习、手法练习和手感练习。

(一)指力练习指力练习:主要在纸垫上进行。

用松软的纸张,折叠成长约8cm,宽约5cm,厚约2~3cm的纸垫,用线呈“井”字形扎紧,做成纸垫。

练习时,左手平执纸垫,右手拇、食指或拇、食、中三指持针柄,使针身垂直于纸垫,然后捻动针柄,并逐渐加力,将针刺入纸垫内。

待针穿透纸垫后,再捻转退针,另换一处,反复练习。

练习初期,可选用1.0~1.5寸、24~30号的毫针,待有了一定指力后,可再改用其他型号的毫针。

(二)手法练习手法练习:主要在棉团上进行。

将棉花塞入白色布袋,或用棉线或毛线缠绕后外包白布,做成直径约6~7cm的圆球,即可练习。

因棉团松软,可以练习提插、捻转、进针、出针等各种毫针操作手法。

持针方法同指力练习。

做提插练习时,将针刺入棉团,在原处做上提下插的动作,要求深浅适宜,幅度均匀,针身垂直,动作连贯。

在此基础上,可将提插与捻转动作配合练习,要求提插幅度上下一致、捻转角度来回一致、操作频率快慢一致,逐步达到动作协调、运用自如的程度。

(三)手感练习将瓦楞纸剪制成10cm×10cm大小,厚约2~3cm,松紧适度的纸垫,左手平执纸垫,右手持针,持针方法同指力练习。

进针时,应聚精会神,仔细体会针下感觉。

由于瓦楞纸厚薄不匀,故每针下去,针下或感觉空松无物,或感觉紧涩坚韧。

练习日久,不仅可增强指力,更可以提高对针下感觉的敏锐觉察能力。

在此基础上,可在自身或他人穴位上试针,并体会手感。

中医针灸学—毫针刺法(下篇)六、行针行针是将针刺入腧穴后,为了使之得气、调节针感和进行补泻而施行的各种针刺手法。

包括基本手法和辅助手法两类。

(一)基本手法1.提插法是将针刺入腧穴一定深度后,使针在穴内上提下插的操作方法。

针由深层向上退到浅层为提,由浅层向下刺入深层为插。

使用提插法时,要注意提插时的指力、幅度、频率应均匀一致。

一般认为,提插的幅度为3~5分,不宜过大;频率为60次/分钟左右,不宜过快。

同时应保持针身垂直,不改变针刺的角度、方向。

提插幅度的大小、层次的变化、频率的快慢和操作时间的长短,应根据病人的体质、病情、腧穴部位以及医者针刺目的等灵活掌握。

2.捻转法是将针刺入腧穴一定深度后,以右手拇、食、中三指持住针柄,一前一后地旋转捻动的操作方法。

使用捻转法时,应注意捻转的指力、角度、频率应均匀一致。

一般认为,捻转的角度以180度~360度为宜,不能单向捻转,否则针身易被肌纤维缠绕,引起局部疼痛、滞针而致出针困难。

捻转角度的大小、频率的快慢和操作时间的长短,应根据病人的体质、病情、腧穴部位以及医者针刺目的等灵活掌握。

(二)辅助手法1.循法是医生用手指沿经脉循行路线,在腧穴的上下部轻轻地按揉的方法。

本法能激发经气,促使针后易于得气。

2.刮法是将毫针刺入一定深度后,以拇指或食指的指腹抵住针尾,用拇指、食指或中指指甲由下而上频频刮动针柄的方法。

本法在针柄不得气时用之可以激发经气,在已得气时用之可以加强针刺感应的传导与扩散。

3.弹法是在针刺留针过程中,以手指轻弹针尾或针柄,使针体轻微震动的方法。

本法有催气、行气的作用。

4.摇法是针刺入一定深度后,手持针柄轻轻摇动的方法。

其摇法有二,一是直立针身而摇,以加强得气感应;二是卧倒针身而摇,使经气向一定方向传导。

5.震颤法是针刺入一定深度后,小幅度、快频率地提插和捻转,使针体产生轻微震动的方法。

本法可促使得气,增强针刺感应。

七、得气得气是指针刺入腧穴后产生的经气感应,又称针感。

中医适宜技术毫针刺法毫针刺法是指利用毫针针具,通过一定的手法刺激机体的穴位,以疏通经络、调节脏腑,从而达到扶正祛邪、治疗疾病的目的。

毫针刺法的适应症非常广泛,能治疗内、外、妇、儿等科的多种常见病、多发病。

毫针的构造一基本操作方法包括消毒、进针、行针、留针、出针等。

(一)消毒针刺前必须做好针具、腧穴部位及医生手指的消毒(具体消毒方法可参考邱茂良主编《针灸学》的相关章节)。

(二)进针法进针时,一般用左右双手配合。

右手持针,靠拇、食、中指夹持针柄,左手按压针刺部位,以固定腧穴皮肤。

具体的进针方法,临床常用的有以下几种:01爪切进针法用左手拇指或食指的指甲掐切腧穴皮肤,右手持针,针尖紧靠左手指甲缘迅速刺入。

爪切进针法02舒张进针法用左手拇、食二指将所刺腧穴部位皮肤撑开绷紧,右手持针刺入。

用于皮肤松弛部位的腧穴。

舒张进针法03提捏进针法用左手拇、食二指将欲刺腧穴两旁的皮肤捏起,右手持针从捏起的上端将针刺入。

用于皮肉浅薄部位的腧穴,如印堂穴等。

提捏进针法04夹持进针法左手拇、食二指持消毒干棉球,裹于针体下端,露出针尖,将针尖固定在所刺腧穴的皮肤表面,右手捻动针柄,两手同时用力,将针刺入腧穴。

用于较长毫针的进针。

夹持进针法(三)行针与得气毫针刺入后,为了使之得气、调节针感及进行补泻,要施行提插、捻转等行针手法。

得气亦称针感,是指将针刺入腧穴后所产生的经气感应。

当这种经气感应产生时,医生会感到针下有沉紧的感觉;同时病人出现酸、麻、胀、重等感觉。

得气与否以及得气的快慢,直接关系到针刺的治疗效果。

常用的行针手法有以下两种:01提插法提插法是将针刺入腧穴一定部位后,使针在穴内进行上、下进退的操作方法。

将针从浅层向下刺入深层为插;由深层向上退至浅层为提。

提插法02捻转法捻转法是将针刺入一定深度后,用右手拇指与食、中指夹持针柄,进行一前一后的来回旋转捻动的操作方法。

捻转法(四)留针与出针医生可根据病情确定留针时间,一般病证可酌情留针15~30 分钟。

毫针刺法的基本手法

毫针刺法是中医中的一种针灸方法,它以微针针尖为主要治疗工具,后配以适当的手法和力度,刺激人体穴位,达到疾病治疗的目的。

毫针刺法的基本手法有以下几种:

一、刺法

刺法是毫针刺法的主要手法,它分为两种:快刺法和缓刺法。

快刺法是将毫针快速地插入穴位,并快速地拔出,这种方法适用于较浅的穴位和肌肉组织;缓刺法是将毫针缓慢地插入穴位,一般用于深部穴位和脏器穴位。

二、按法

按法是将毫针插入穴位后用适当的力度向四面八方扳动或用轻微的力度在穴位上按摩。

三、推法

推法是将毫针插入穴位后用适当的力度向一定方向推动,既可以推向表面,也可以推向深部。

四、拨法

拨法是将毫针插入穴位后用适当的力度向左右或上下方向拨动,也可施以反复拨动。

以上是毫针刺法的基本手法,医生在应用毫针刺法治疗时要掌握这些基本手法,并视疾病和穴位的不同,综合使用这些手法,以达到最佳疗效。

毫针刺法名词解释毫针刺法,又称起针疗法,是以毫针为针刺工具,通过在人体14经络上的腧穴,施行一定的操作手法,以通调营卫气血,调整经络,调整脏腑功能而治疗相关疾病的方法。

毫针刺法是我国传统针刺医术中最主要也是最常用的方法,是刺疗法的主题,一切针灸疗法所能治疗的病证都可采用毫针疗法治疗。

毫针刺法有严格的操作规程和明确的的要求,其中针刺的术式、手法、量度、得气等尤为重要。

具体来说,毫针刺法包括持针法、进针法、行针法、补泻法、留针法、出针法等。

在实施毫针刺法时,需要全神贯注,使刺穴准确,进针顺利,手法对证,运针自如,得气明显。

医生需要观察病人,取得病人信任和配合。

同时,调动病人神气,使精神专一,意守病所,促使气感的来临或使之增强。

在针刺得气后,医生和患者双方仍应注意力高度集中,心神凝聚,守气勿失。

施术者需要精神聚集,密切观察患者神的变化,根据神的盛衰变化施以相应补泻措施。

受术者则需要心定神凝,细细体会针刺感应,意守病所,气为神使,加强疗效。

在应用毫针刺法时,需要注意一些禁忌症。

例如,患者不宜在饥饿、疲劳或精神过度紧张时进行针刺。

对于身体瘦弱、气血虚亏的患者进行针刺时,手法不可过重,尽量选择卧位。

孕妇的针刺不能过猛,针感不宜过强,尤其腰骶部和下腹部穴位以及劳宫、涌泉、行间、太冲、十宣等穴都不能刺。

小儿囟门没有闭合时头颈部腧穴不能针刺。

对于出血性疾病、慢性病末期诊断不明的危笃病人也要慎用针刺。

对于胸胁、腰背、脏腑所及之处的腧穴不宜直刺、不宜深刺。

眼区和颈部的风府、哑门等穴位以及脊椎部的腧穴要掌握针刺的角度、深度。

尿潴留的患者在针刺小腹部的腧穴时应该适当掌握针刺的方向、角度和深度以免误伤膀胱。

身体过分虚弱和情绪过分激动的患者以及醉酒、过饱都不应该针刺否则易于引起晕针等变端。

以上信息仅供参考,如有需要建议查阅相关文献或咨询专业医生。

毫针的基本刺法持针法(一)"刺手"与"押手": 毫针操作时,一般将医者持针的右手称为"刺手",按压穴位局部的左手称为"押手"(又 称"压手")。

《灵枢·九针十二原》记述的"右主推之,左持而御之",说明刺手的作用主要是掌握毫针,进针时将臂、腕、指之力集于刺手,使针尖快速透入皮肤,然后行针。

押手的作用,主要是固定穴位皮肤,使毫针能够准确地刺中腧穴,并使长毫针针身有所依靠,不致摇晃和弯曲。

进针时,刺手与押手配合得当,动作协调,可以减轻痛感,行针顺利,并能调整和加强针感,提高治疗效果。

古代医家非常重视双手配合动作,如《标幽赋》所说:"左手重而多按,欲令气散;右手轻而徐入,不痛之因",确是经验之谈。

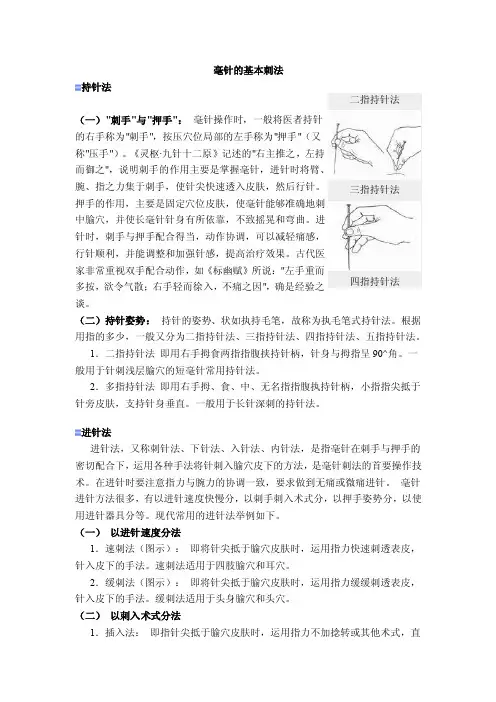

(二)持针姿势: 持针的姿势、状如执持毛笔,故称为执毛笔式持针法。

根据用指的多少,一般又分为二指持针法、三指持针法、四指持针法、五指持针法。

1.二指持针法 即用右手拇食两指指腹挟持针柄,针身与拇指呈90^角。

一般用于针刺浅层腧穴的短毫针常用持针法。

2.多指持针法 即用右手拇、食、中、无名指指腹执持针柄,小指指尖抵于针旁皮肤,支持针身垂直。

一般用于长针深刺的持针法。

进针法进针法,又称刺针法、下针法、入针法、内针法,是指毫针在刺手与押手的密切配合下,运用各种手法将针刺入腧穴皮下的方法,是毫针刺法的首要操作技术。

在进针时要注意指力与腕力的协调一致,要求做到无痛或微痛进针。

毫针进针方法很多,有以进针速度快慢分,以刺手刺入术式分,以押手姿势分,以使用进针器具分等。

现代常用的进针法举例如下。

(一) 以进针速度分法1.速刺法(图示): 即将针尖抵于腧穴皮肤时,运用指力快速刺透表皮,针入皮下的手法。

第二十四单元毫针刺法进针方法包括单手进针、双手进针、针管进针等方法。

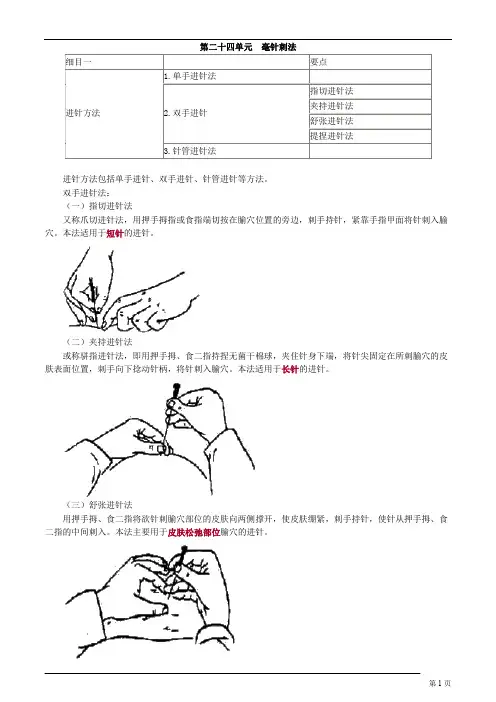

双手进针法:(一)指切进针法又称爪切进针法,用押手拇指或食指端切按在腧穴位置的旁边,刺手持针,紧靠手指甲面将针刺入腧穴。

本法适用于短针的进针。

(二)夹持进针法或称骈指进针法,即用押手拇、食二指持捏无菌干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺腧穴的皮肤表面位置,刺手向下捻动针柄,将针刺入腧穴。

本法适用于长针的进针。

(三)舒张进针法用押手拇、食二指将欲针刺腧穴部位的皮肤向两侧撑开,使皮肤绷紧,刺手持针,使针从押手拇、食二指的中间刺入。

本法主要用于皮肤松弛部位腧穴的进针。

(四)提捏进针法用押手拇、食二指将欲针刺腧穴部位的皮肤提起,刺手持针,从捏起皮肤的上端将针刺入。

本法主要用于皮肉浅薄部位腧穴的进针,如印堂穴。

细目二针刺方向、角度和深度角度1.直刺:针身与皮肤呈90°刺入。

大部分腧穴。

2.斜刺:针身与皮肤约呈45°刺入。

肌肉浅薄处或内有重要脏器,或不宜直刺、深刺的腧穴。

3.平刺:针身与皮肤表面呈约15°或更小的角度刺入。

皮薄肉少部位的腧穴,如头部的腧穴等。

针刺深度(1)年龄(2)体质(3)病情:阳证、新病宜浅刺;阴病、久病宜深刺。

(4)部位胸椎棘突下的穴位针刺法是()A.直刺B.斜刺C.向上或向下平刺D.向上斜刺E.向下斜刺『正确答案』D『答案解析』胸椎棘突成叠瓦状排列,宜向上斜刺进针。

细目三行针手法行针手法包括基本手法和辅助手法两类。

(一)基本手法1.提插法2.捻转法行针时提插的幅度大,频率快,刺激量就大;反之,提插的幅度小,频率慢,刺激量就小。

捻转角度大,频率快,用力重,其刺激量就大;反之,刺激量就小。

(二)辅助手法1.循法2.弹法3.刮法4.摇法5.飞法6.震颤法1.循法医者用手指顺着经脉的循行路径,在腧穴的上下部轻柔地循按。

本法可推动气血,激发经气,促使针后易于得气。

2.弹法针刺后在留针过程中,以手指弹动针尾或针柄,使针体微微振动的方法。

毫针刺法操作规范一、针刺前的准备(一)针具的选择:根据病人体质强弱、病情虚实、针刺部位选择针具。

男性、体壮、形肥、病变部位较深——粗长毫针;女性、体弱、形瘦、病变部位较浅——短细毫针。

(二)体位的选择:既要充分暴露针刺部位便于操作,又要使病人感到舒适。

1.卧位:⑴仰卧位:前身部腧穴。

⑵俯卧位:后身部腧穴。

⑶侧卧位:侧身部腧穴。

2.坐位:⑴仰靠坐位:头面、前颈、前胸、肩臂、腿膝、足踝部腧穴。

⑵俯伏坐位:顶枕、后颈、肩背部腧穴。

⑶侧伏坐位:顶颞、耳峡部腧穴。

(三)消毒⑴针具消毒⑵医生手指消毒⑶穴位消毒二、毫针刺法(一)进针法1.刺手和押手:双手协同,右手持针,称为刺手,左手按压穴位局部,称为押手。

2.手法⑴单手进针法用刺手的拇食指持针,中指端紧靠穴位,指腹抵住针身下段,拇食指用力向下按压,将针刺入。

多用于较短的毫针。

⑵双手进针法指切进针法:用押手的拇指或食指尖按压在腧穴旁,针尖靠近指甲进针。

为最常用进针方法。

夹持进针法:用押手拇食指捏住针身下段,右手拇食指夹持针柄,针尖对准穴位,双手配合将针刺入。

多用于3寸以上芒针的进针。

舒张进针法:用押手拇食指将腧穴的皮肤向两侧撑开,使皮肤绷紧,刺手持针进针。

适用于皮肤松弛部位如腹部腧穴的进针。

提捏进针法:用押手拇食指将腧穴部位的皮肤捏起,右手持针从捏起部的上端进针。

适用于皮肉浅薄部位如面部腧穴的进针。

(二)针刺方向、角度和深度1.针刺的方向:进针时针尖对准的方向。

2.针刺的角度:⑴直刺:针身与皮肤呈90°角刺入。

⑵斜刺:针身与皮肤呈45°角刺入。

⑶横刺:针身与皮肤呈15-25°角刺入。

3.针刺的深度:以既有针感又不伤害重要脏器为原则。

(三)行针与得气1.得气:进针后、针刺部位出现酸、麻、重、胀等感觉,有时可沿经络路线上下传导。

得气与医生的感觉:“轻滑慢而未,沉涩紧而已至。

”“气之至也,如鱼吞钩饵之沉浮;气未至也,如闲处悠堂之深邃。

”得气与疗效的关系:“气至而有效”,“气速至而速效”。

毫针刺法原理毫针刺法是一种古老的中医疗法,它源自于古代医学经典《黄帝内经》中的经络穴位理论。

毫针刺法以毫针刺激经络穴位,通过调理气血、平衡阴阳来达到治疗疾病的目的。

毫针刺法的原理主要包括以下几个方面:首先,毫针刺法基于经络穴位理论。

中医认为人体存在着经络,经络上分布着许多穴位,这些穴位与人体的脏腑、经络相连,通过刺激这些穴位可以调节脏腑功能,疏通经络,达到治疗疾病的目的。

毫针刺法就是通过刺激特定的经络穴位来调理人体的气血,调节阴阳,从而起到治疗疾病的作用。

其次,毫针刺法依托于针刺的作用。

毫针刺法所使用的毫针,是一种非常细小的针灸针,其刺入皮肤的深度只有几毫米,因此不会引起疼痛和出血。

毫针刺法通过刺激经络穴位,可以调节人体的气血流动,调整脏腑功能,从而达到治疗疾病的目的。

毫针刺法与传统的针灸疗法相比,更加安全、舒适,受到了越来越多患者的青睐。

此外,毫针刺法还依赖于经络穴位的选择。

在进行毫针刺法治疗时,医生需要根据患者的病情和体质特点,选择合适的经络穴位进行刺激。

经络穴位的选择是非常重要的,只有选择准确的穴位才能达到良好的治疗效果。

因此,医生需要对经络穴位有深入的了解和把握,才能运用毫针刺法进行有效的治疗。

总的来说,毫针刺法是一种以毫针刺激经络穴位为主要手段的中医疗法,其原理基于经络穴位理论、针刺的作用和经络穴位的选择。

通过调理气血、平衡阴阳,毫针刺法可以达到治疗疾病的目的。

随着人们对传统中医疗法的认可和接受程度不断提高,毫针刺法在临床上的应用范围也越来越广泛,为患者带来了更多的治疗选择和希望。

中医针灸学-毫针刺法(上篇)毫针刺法是指用毫针刺激人体腧穴等部位而防治疾病的一种方法。

毫针刺法是针刺疗法的主体,临床应用最广,是针灸必须掌握的基本技术。

一、毫针的结构、规格与检修、保藏(一)毫针的结构毫针的结构分为针尖、针身、针根、针柄、针尾5部分针柄指针的上段,一般用铜丝或铝丝呈螺旋形缠绕而成;针尾指针柄的末端,一般用铜丝或铝丝缠绕呈圆筒状;针尖指针的尖端锋锐部分;针身指针柄与针尖之间的部分;针根指针身与针柄连接处。

(二)毫针的规格毫针的规格以针身的长短和粗细来区别。

一般以毫米为计量单位。

一般以长短1~3寸(25~75mm)、粗细28~30号(0. 38~0.32mm)规格毫针,临床应用最多。

(三)毫针的检修与保藏1.毫针胡检修检查毫针时注意针尖有无带钩、变钝或针尖偏正,针身是否锈蚀、缺损、折痕或弯曲,针根是否牢固。

如针尖带钩过钝、不正,可用细砂纸或细磨石磨成松针形,使针尖圆而不钝。

如针身弯曲,可用手指夹棉球、厚纸或竹片,将其捋直,使针身光滑挺直。

如针身锈蚀/缺损/折痕,应剔除不用。

如针根处出现松动,也应弃之。

2.毫针的保藏保藏毫针时注意防止针尖受损、针身弯曲、针体生锈和污染等。

毫针消毒后,用棉球或纱布擦干,保持干燥。

若用针盒或藏针夹保藏,应先垫几层消毒纱布,根据毫针的不同规格,分别置于或插在消毒纱布上,再用消毒纱布覆盖,防止污染,然后将针盒或藏针夹盖好备用。

若用针管保藏,应在针管两端垫以干棉球,针尖朝一个方向放置,以免针尖受损。

暂时不用的毫针,也可放在滑石粉内,置于干燥处。

(为避免交叉感染,现在毫针一般都是一次性的)二、针刺练习毫针的针身比较细软,如果没有一定的指力,既不能顺利进针,也难以随意施行捻转、提插等手法。

针刺练习是初学者的重要基本技能训练。

针刺练习分指力练习、手法练习、自身试针三步进行。

指力和手法的练习是顺利进针、减少疼痛、提高疗效的基本保证;自身试针是体会进针时皮肤的韧性、用力大小和针刺感觉,为临床作准备。

中医传统针灸疗法介绍之毫针法-精彩文章-中国艾灸网内容提要:毫针疗法,用毫针(包括芒针)刺入体表的经络腧穴或病变部位以治疗疾病的方法。

是常用的一种针刺疗法。

一般以针体长度在4寸以下(含4寸)者称为毫针。

针体长度在5 寸以上(含5寸)者,称为芒针(又称长针)。

实际上,芒针只是在长度上比毫针延长,其操作方法与毫针相类。

毫针刺入体表相应部位,可促进和调整经络气血运行,协调和恢复机体阴阳平衡状态,达到扶正祛邪、防治疾病的目的。

中国艾灸养生网治疗手法临床上具体应用的技术方法有进针、行针、留针、出针等。

进针将毫针刺入皮肤的方法。

进针时,一般用左右双手配合。

右手持针、靠拇、食、中指夹持针柄,掌握进针时的力量和针刺角度、深度,称为刺手;左手按压针刺部位或扶定针体,以固定腧穴皮肤,防止针体弯曲,并可避免疼痛,促使针刺感应的获得,称为押手。

①进针的具体方法:包括指切进针法、夹持进针法、舒张进针法、提捏进针法等。

指切法适于短针,夹持法适于长针,舒张法适于皮肤松弛处(如腹部),提捏法适于皮肤浅薄处(如头面部)。

②进针角度:指针体与皮肤表面所形成的夹角。

临床上,针体与腧穴皮肤呈直角(90°),垂直进针,称为直刺,适于肌肉丰厚处,如四肢、腹、腰部。

针体与腧穴皮肤呈45°角左右,倾斜进针,称为斜刺,适于肌肉浅薄处,或内有重要脏器及不宜直刺、深刺的腧穴,针体与腧穴皮肤呈15°~25°角,沿皮刺入,适于肌肉浅薄处(如头面部),一针透二穴也可用此,称为横刺或沿皮刺、平刺。

③针刺深度:针体进入皮下的深度。

一般以取得针感而又不损伤重要脏器为准。

除根据腧穴部位特点来决定之外,临床上还需灵活掌握。

如形体瘦弱者宜浅刺,形体肥胖者宜深刺;年老、体弱、小儿宜浅刺,青壮年、体强壮者宜深刺;阳证、表证、初病宜浅刺,阴证、里证、久病宜深刺;头面、胸背及肌肉薄处宜浅刺,四肢、臀、腹及肌肉丰厚处宜深刺;手足指趾、掌跖部宜浅刺,肘臂、腿膝处宜深刺等。