第五章文学创作

- 格式:ppt

- 大小:86.50 KB

- 文档页数:34

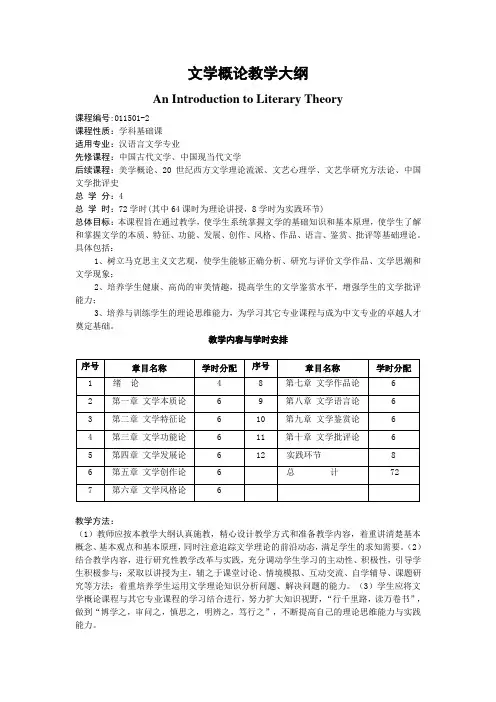

文学概论教学大纲An Introduction to Literary Theory课程编号:011501-2课程性质:学科基础课适用专业:汉语言文学专业先修课程:中国古代文学、中国现当代文学后续课程:美学概论、20世纪西方文学理论流派、文艺心理学、文艺学研究方法论、中国文学批评史总学分:4总学时:72学时(其中64课时为理论讲授,8学时为实践环节)总体目标:本课程旨在通过教学,使学生系统掌握文学的基础知识和基本原理,使学生了解和掌握文学的本质、特征、功能、发展、创作、风格、作品、语言、鉴赏、批评等基础理论。

具体包括:1、树立马克思主义文艺观,使学生能够正确分析、研究与评价文学作品、文学思潮和文学现象;2、培养学生健康、高尚的审美情趣,提高学生的文学鉴赏水平,增强学生的文学批评能力;3、培养与训练学生的理论思维能力,为学习其它专业课程与成为中文专业的卓越人才奠定基础。

教学内容与学时安排教学方法:(1)教师应按本教学大纲认真施教,精心设计教学方式和准备教学内容,着重讲清楚基本概念、基本观点和基本原理,同时注意追踪文学理论的前沿动态,满足学生的求知需要。

(2)结合教学内容,进行研究性教学改革与实践,充分调动学生学习的主动性、积极性,引导学生积极参与;采取以讲授为主,辅之于课堂讨论、情境模拟、互动交流、自学辅导、课题研究等方法;着重培养学生运用文学理论知识分析问题、解决问题的能力。

(3)学生应将文学概论课程与其它专业课程的学习结合进行,努力扩大知识视野,“行千里路,读万卷书”,做到“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,不断提高自己的理论思维能力与实践能力。

主讲教师的学位、职称、研究方向及电子邮箱:1、姚文放:硕士、教授、文艺学、美学,**************2、佴荣本:硕士、教授、文艺学、美学,****************3、古风:学士、教授、文艺学、美学,****************4、陈学广:博士、教授、文艺学、美学,***************************5、苏保华:博士、副教授、文艺学、美学,*****************6、黄石明:博士、副教授、文艺学、美学,*****************7、童伟:博士、副教授、文艺学、美学,****************8、赵彦芳:博士、副教授、文艺学、美学,****************.cn9、陈军:博士、副教授、文艺学、美学,*****************10、李春媚:博士、副教授、文艺学、美学,*************绪论(4学时)教学目标:1、了解文学理论的研究对象、学科归属、内容构成、理论范围。

世说新语言语篇第五章讲解

《世说新语》是晋代文学家刘义庆所著的一部文言文集,全书

共分为五卷,收录了当时的历史典故、人物轶事和文学佳作等。

第

五章是其中的一部分内容,主要讲述了一些历史人物的言行和故事。

以下是第五章的一些主要内容及讲解:

1. 第五章的内容涵盖了不同历史时期的人物,包括了政治家、

文学家、军事将领等。

这些人物的言行举止反映了当时社会的风貌

和人文精神。

2. 《世说新语》第五章中还包括了一些历史典故和轶事,这些

故事往往具有深刻的道德寓意和历史意义,对于了解当时的社会风

貌和人们的生活态度具有重要的参考价值。

3. 通过第五章的内容,我们可以了解到当时社会的政治、文化、风俗等方方面面,有助于我们全面地把握那个时代的特点和特色。

4. 除此之外,《世说新语》第五章还包括了一些关于文学创作

和批评的内容,涉及到了诗词、文章等文学形式的创作技巧和艺术

特点,对于研究古代文学和文化具有一定的参考价值。

总的来说,《世说新语》第五章作为《世说新语》这部文集的一部分,通过对历史人物的言行和一些历史典故的收录,展现了当时社会的风貌和人文精神,对于了解晋代社会和文化具有重要的参考价值。

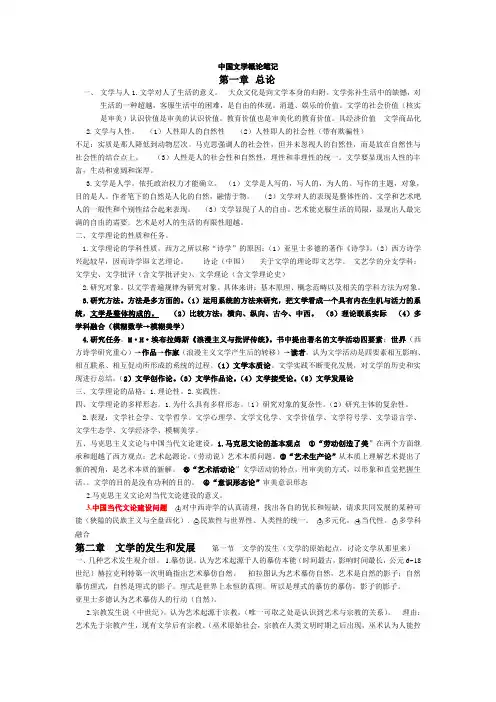

中国文学概论笔记第一章总论一、文学与人1.文学对人了生活的意义。

大众文化是向文学本身的归附。

文学弥补生活中的缺憾,对生活的一种超越,客服生活中的困难,是自由的体现。

消遣、娱乐的价值。

文学的社会价值(核实是审美)认识价值是审美的认识价值。

教育价值也是审美化的教育价值。

具经济价值文学商品化2.文学与人性。

(1)人性即人的自然性(2)人性即人的社会性(带有欺骗性)不足:实质是那人降低到动物层次。

马克思强调人的社会性,但并未忽视人的自然性,而是放在自然性与社会性的结合点上。

(3)人性是人的社会性和自然性,理性和非理性的统一。

文学要显现出人性的丰富,生动和宽阔和深厚。

3.文学是人学。

依托政治权力才能确立。

(1)文学是人写的,写人的,为人的。

写作的主题,对象,目的是人。

作者笔下的自然是人化的自然,融情于物。

(2)文学对人的表现是整体性的。

文学和艺术吧人的一般性和个别性结合起来表现。

(3)文学显现了人的自由。

艺术能克服生活的局限,显现出人最完满的自由的需要。

艺术是对人的生活的有限性超越。

二、文学理论的性质和任务。

1.文学理论的学科性质。

西方之所以称“诗学”的原因:(1)亚里士多德的著作《诗学》。

(2)西方诗学兴起较早,因而诗学即文艺理论。

诗论(中国)关于文学的理论即文艺学。

文艺学的分支学科:文学史、文学批评(含文学批评史)、文学理论(含文学理论史)2.研究对象。

以文学普遍规律为研究对象。

具体来讲:基本原理、概念范畴以及相关的学科方法为对象。

3.研究方法。

方法是多方面的。

(1)运用系统的方法来研究,把文学看成一个具有内在生机与活力的系统,文学是整体构成的。

(2)比较方法:横向、纵向、古今、中西。

(3)理论联系实际(4)多学科融合(模糊数学→模糊美学)4.研究任务。

M·H·埃布拉姆斯《浪漫主义与批评传统》。

书中提出著名的文学活动四要素:世界(西方诗学研究重心)→作品→作家(浪漫主义文学产生后的转移)→读者。

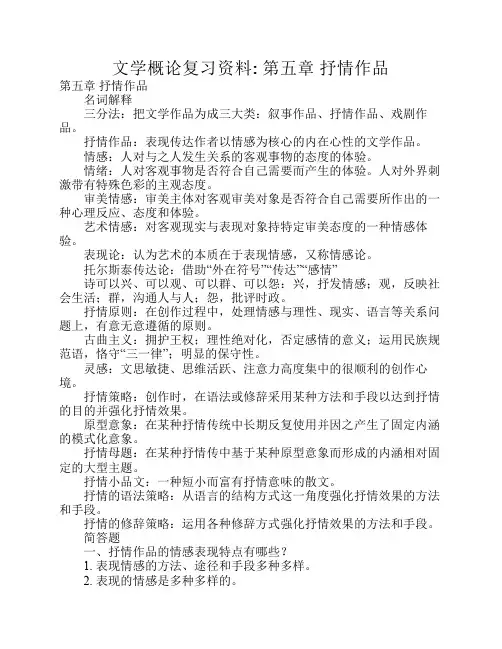

文学概论复习资料: 第五章抒情作品第五章抒情作品 名词解释 三分法:把文学作品为成三大类:叙事作品、抒情作品、戏剧作品。

抒情作品:表现传达作者以情感为核心的内在心性的文学作品。

情感:人对与之人发生关系的客观事物的态度的体验。

情绪:人对客观事物是否符合自己需要而产生的体验。

人对外界刺激带有特殊色彩的主观态度。

审美情感:审美主体对客观审美对象是否符合自己需要所作出的一种心理反应、态度和体验。

艺术情感:对客观现实与表现对象持特定审美态度的一种情感体验。

表现论:认为艺术的本质在于表现情感,又称情感论。

托尔斯泰传达论:借助“外在符号”“传达”“感情” 诗可以兴、可以观、可以群、可以怨:兴,抒发情感;观,反映社会生活;群,沟通人与人;怨,批评时政。

抒情原则:在创作过程中,处理情感与理性、现实、语言等关系问题上,有意无意遵循的原则。

古曲主义:拥护王权;理性绝对化,否定感情的意义;运用民族规范语,恪守“三一律”;明显的保守性。

灵感:文思敏捷、思维活跃、注意力高度集中的很顺利的创作心境。

抒情策略:创作时,在语法或修辞采用某种方法和手段以达到抒情的目的并强化抒情效果。

原型意象:在某种抒情传统中长期反复使用并因之产生了固定内涵的模式化意象。

抒情母题:在某种抒情传中基于某种原型意象而形成的内涵相对固定的大型主题。

抒情小品文:一种短小而富有抒情意味的散文。

抒情的语法策略:从语言的结构方式这一角度强化抒情效果的方法和手段。

抒情的修辞策略:运用各种修辞方式强化抒情效果的方法和手段。

简答题 一、抒情作品的情感表现特点有哪些? 1. 表现情感的方法、途径和手段多种多样。

2. 表现的情感是多种多样的。

二、表现论的核心内容是什么?有哪些代表人物? 1. 认为艺术的本质在于表现情感,又称情感论。

2. 首倡,法国弗尔龙;意大利克罗齐;英国科林伍德; 3. 情感与表现是互动的。

三、什么是抒情原则?有哪些种类? 1. 在创作过程中,处理情感与理性、现实、语言等关系问题上,有意无意遵循的原则。

第五章文学创作一、名词解释文学创作:是指作家从产生创作动机和创作冲动到完成艺术构思和艺术传达的过程。

创作冲动,主要是指一种迫使作家进入具体创作过程的愿望和心理躁动。

艺术构思:艺术构思是作家在创作动机的指引和创作冲动驱使下,运用艺术概括手段塑造艺术形象、构织故事情节、形成完整的艺术世界的思维过程。

艺术综合:是作家对各种材料进行重新组合从而形成完整艺术形象的过程。

艺术简化:是作家对材料进行简略化处理的过程。

艺术变形:是作家有意将描写对象用不同于生活常态的变异形式表现出来,以达到某种艺术效果的过程。

艺术直觉:是指创作主体在瞬间直接把握客体审美意蕴的思维方式或能力。

人们用这个概念来指称那种艺术活动中区别于逻辑思维的独特的艺术思维。

艺术情感,是指作家在艺术创作过程中产生的、作为艺术创作动力和表现对象的态度和体验。

艺术想象是指文艺活动主体调动过去积累的记忆表象,通过艺术加工而创造艺术形象的心理过程。

艺术理解,是指创作主体融合了形象和情感的理性思维活动。

创作个性,是作家具有的独特的创作心理特征,是文学风格的内在依据。

二、简答题1.分析创作冲动与创作动机的区别一般来说,创作动机虽然给整个创作过程以重要影响,但它的最终目标却在创作过程之外:或是作品风格(追求创新等),或者是个人目的(情感宣泄、表现不满、传达个人意见等),或者是社会责任(批判社会、宣传某种政治见解,赞扬某种社会现象等);创作冲动则始终指向创作过程本身。

2.艺术直觉与科学直觉有哪些差异?①二者对象不同。

②艺术直觉带有明显的主观性,认识直觉则排斥任何主观色彩。

③艺术直觉的过程带有强烈的情感性,而认识直觉的过程则没有或较少情感色彩。

3.艺术情感与文学创作的关系如何?①情感对认知活动的一般影响。

②文学创作与情感的宣泄需求密切相关。

③文学创作根本上是情感的再度体验。

④艺术情感对文学作品中艺术形象的形成或有重要作用。

4.艺术想象的特点是什么?科学是一种纯粹的认识知活动,艺术想象则是审美活动。

第五章文学创作一般来说,人们接触的文学主要是文学文本(作品)。

然而我们又知道,任何文学文本都是作家创作的,自然,创作文学文本的过程同样应当引起我们的重视。

尤其是,当我们阅读了一些优秀的、具有永久魅力的文学文本,又听了一些人把创作过程说得神乎其神的说法后,更应该就创作中的一些基本问题进行探讨。

这一章就是谈的有关创作的问题,具体有文学创作的主体和客体、创作中的构思和传达,以及作家的创作个性和风格等问题。

第一节文学创作的主体和客体文学创作要进行,必须具备创作主体和创作客体两个基本条件,而且,创作中创作主体与创作客体都要具备相应的质的规定。

只有具备了这种质的规定,创作才能进行。

创作并不是创作主体与创作客体的简单相加,而是在一定情景下相互作用和渗透的。

一、创作主体第一章曾经提到过“文学的主体性”,但是没有展开,这里进一步对之进行探讨。

1. 含义:从事文学创作实践活动、并最终写出文学文本的作家(者)。

注意从“作家”到“写手”的演进。

2. 创作主体质的规定性:既具有受动性,又具有能动性。

所谓受动性,即作家要受到他所处的时代的和社会的制约,他不可能脱离自己生活的时代,不可能脱离选择自己所喜爱的时代以及社会关系(文革中的作家不可能脱离那个时代,也不可能到了春秋战国时代)。

这样,作家的生活经历、思想感情等主体的和主观方面的因素,归根到底要受到他所生活的时代的和社会关系的制约。

于是,作品中的题材、主题、语言、技巧等方面都或隐或显地要反映出具体历史的原因和社会关系的原因。

如1990年代以来的反腐题材。

所谓能动性,则是指作家能够主动地选择、接受以及表达他所喜爱的、擅长的题材、主题、语言、技巧等。

如现实中的作家不都是写反腐败的。

自然正是因为作家的能动性,才有了同一时代作家们的不同追求。

3. 创作动机:即基于人的审美需要、激发创作主体进行创作的原动力。

创作动机是复杂的。

各个作家、各个作品的的创作动机都是不同的。

鲁迅写阿Q等,是意在引起疗救的注意,曹雪芹的“满纸荒唐言……”都说明了创作动机的复杂性。

第五章文学体裁论[本章内容摘要]本章主要讨论文学体裁的分类的原则和方法,说明“三分法”与“四分法”的区别,各种文学体裁的内涵特征和类型,文学体裁的形成和发展规律。

文学作品的体裁,是文学作品形式的一个要素,也是文学作品内容的具体存在方式。

任何文学作品的思想内容,都要寄寓在这样或那样的体裁之中。

没有体裁,文学作品也就不可能存在。

第一节文学体裁的含义及分类众多的体裁样式,构成生动丰富的文学形态,表现出不同的内容,产生着不同的美感效果,因而是进一步深入认识和把握文学作品特点的重要内容之一。

中外文学史上出现了各种各样的文学体裁,对体裁进行科学的分类,有利于文学创作与欣赏。

一、文学体裁的含义文学作品的体裁又称文学样式,它是文学作品形式的一个要素之一,指由形象塑造的不同方式、语言运用及结构布局等因素有机综合而呈现出作品的外部形态。

因此,文学作品的体裁也可以看作文学作品内容的具体存在方式。

文学作品的体裁虽然是文学作品的形式要素之一,但它与其他要素,如语言、结构、表现手法等都不一样。

一方面,语言、结构、表现手法等都不能成为作品内容的具体存在样式;另一方面,语言、结构、表现手法在具体运用时除受内容、作家的创作特长和兴趣爱好的制约外还受体裁的制约。

因而,如果说语言、结构、表现手法作为形式要素具有个体要素的具体性,那么体裁作为形式要素则具有上述诸个体要素具体性的总和性质。

这意味着文学体裁不仅是作品内容的存在方式,也是作品形式诸要素总和的具体形态,不能机械地把它看作是孤立的形式要素或简单地设为形式问题。

在文学作品内容和形式的关系中,如果说一定的内容决定一定的形式、一定的形式也制约内容的表现,那么,这里所说的形式虽然也表现在语言、结构、表现手法等形式要素上,但更突出地表现在具有形式诸要素总和性质的体裁上。

正是文学作品特定的体裁样式的相对独立性,决定着适合于叙事性内容还是抒情性内容,并制约着表现内容的容量和涵量。

不仅如此,一定的体裁还制约着相应的语言、结构、表现手法的运用。