现代文阅读讲义探究题

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:20

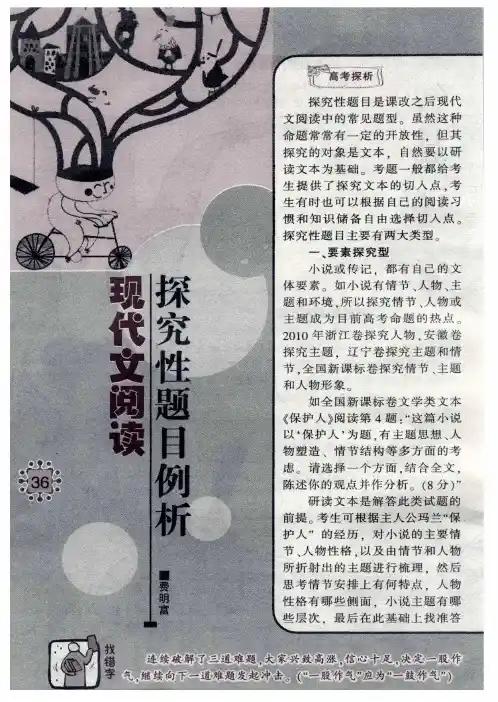

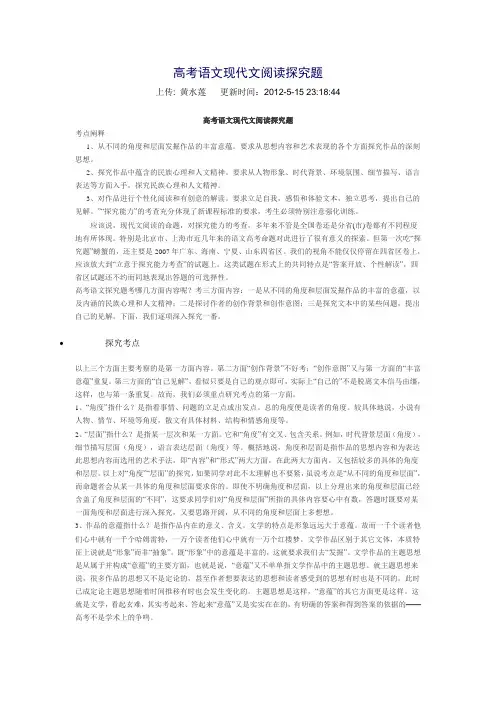

高考语文现代文阅读探究题上传: 黄水莲更新时间:2012-5-15 23:18:44高考语文现代文阅读探究题考点阐释1、从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴。

要求从思想内容和艺术表现的各个方面探究作品的深刻思想。

2、探究作品中蕴含的民族心理和人文精神。

要求从人物形象、时代背景、环境氛围、细节描写、语言表达等方面入手,探究民族心理和人文精神。

3、对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

要求立足自我,感悟和体验文本,独立思考,提出自己的见解。

”“探究能力”的考查充分体现了新课程标准的要求,考生必须特别注意强化训练。

应该说,现代文阅读的命题,对探究能力的考查,多年来不管是全国卷还是分省(市)卷都有不同程度地有所体现。

特别是北京市、上海市近几年来的语文高考命题对此进行了很有意义的探索。

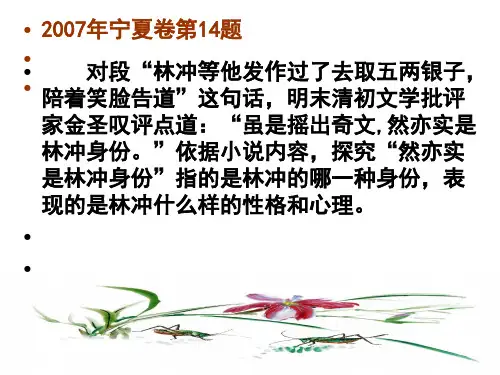

但第一次吃“探究题”螃蟹的,还主要是2007年广东、海南、宁夏、山东四省区。

我们的视角不能仅仅停留在四省区卷上,应该放大到“立意于探究能力考查”的试题上。

这类试题在形式上的共同特点是“答案开放、个性解读”,四省区试题还不约而同地表现出答题的可选择性。

高考语文探究题考哪几方面内容呢?考三方面内容:一是从不同的角度和层面发掘作品的丰富的意蕴,以及内涵的民族心理和人文精神;二是探讨作者的创作背景和创作意图;三是探究文本中的某些问题,提出自己的见解。

下面,我们逐项深入探究一番。

探究考点以上三个方面主要考察的是第一方面内容。

第二方面“创作背景”不好考;“创作意图”又与第一方面的“丰富意蕴”重复。

第三方面的“自己见解”,看似只要是自己的观点即可,实际上“自己的”不是脱离文本信马由缰,这样,也与第一条重复。

故而,我们必须重点研究考点的第一方面。

1、“角度”指什么?是指看事情、问题的立足点或出发点。

总的角度便是读者的角度。

较具体地说,小说有人物、情节、环境等角度,散文有具体材料、结构和情感角度等。

2、“层面”指什么?是指某一层次和某一方面。

它和“角度”有交叉、包含关系。

高三语文现代文复习教案:文学类文本阅读探究题(人教版高三)一、【考点阐释】2017年江苏高考语文《考试大纲》规定:探究能力层级为F,是阅读的最高层级,是新教材、新课标教学理念在高考命题中的具体体现。

1、从不同角度和层面发觉作品的丰富意蕴。

【阐释】考点有以下三层意思:(1)“从不同的角度”,实际上是从不同的视角对文本作多侧面的考查。

具体说有作者角度(作者的思想观点、生平经历、写作背景等,都可能对写作产生极大的影响,从而影响作品主题的表现)、作品角度(对作品中的人物形象、情节发展、环境氛围、细节描写、语言表达等的研究探讨,有助于更好地把握作品主题)、读者角度(主要是读者的个性化解读)。

(2)“不同的层面发掘”,就是要求对文本作出深浅度不同的认知解读,一般可从情感、哲学和审美三个层面分析发掘。

(3)文学作品的意蕴是指文本所蕴含的思想、感情等各种内容。

是指读者从作品中领悟到的意义,即通常所说的言外之意,弦外之音。

2、探讨作品中蕴含的民族心理和人文精神。

【阐释】是高考考纲对学生能力的最高层次的考查。

民族心理是指一个民族的精神风貌,它通过语言、文化艺术、社会风尚、生活习俗以及对祖国、人民的热爱和对乡土的眷恋等形式来表现本民族的爱好、兴趣、能力、气质、性格、情操和自豪感。

而人文精神是指一种普遍的人类自我关怀,表现为对人的尊严、价值、命运的关切、追求和维护,对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视,对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造。

本考点可以从以下两方面来饿作答:第一,首先亮明文本所蕴涵的民族心理或人文精神;第二,结合文中的具体情节、内容作简要分析。

3、对作品进行个性化阅读和有创意的阅读。

【阐释】该考点是新教材、新课标教学理念在高考命题中的具体体现,侧重检测学生是否具有探究问题的能力。

探究是对作品思想内容的发掘、探讨、解读和质疑。

探究性试题既是对知识的探寻,也是对生活的感悟,更是对人生的思考。

它充分体现了新课程要求,更有利于培养考生个性化阅读和有创意的解读能力。

高考文学类文本阅读“探究题”解答指津独立思考,积极探索,培养思辨水平和创新精神。

二是综合性:要求同学们综合使用语文知识和水平来分析疑难问题。

三是辐射性:问题可拓展至阅读文本以外的内容。

四是难度大,要求高,水平层级为F级。

一、关于探究题的命题原则探究性试题在现代文阅读中一般以简答题的形式表现,赋分5~8分,少数省份设置12分,研究试题,我们发现它们有如下一些特点。

1.设题重实际:它以高中学生应有的知识文化积累、阅读表达水平和思维水平为基础,符合高中生作答。

2.设题有规律:一般在文章的重点、疑难等关键处设题,比方文中的议论、抒情处等。

3.设题讲根据:一般依据材料的内容(植根于文本)探讨研究,而不是“随心所欲”,任意发挥。

4.思考有层次:要求从不同层面或角度作思考,一般文本中少有现成的答案。

5.答案有限制:它不会“仁者见仁,智者见智”,这是高考的信度和效度决定的,阅卷时总会给出一个相对统一的参考答案,也就是说答案肯定不会“百花齐放”,“任尔东西南北中”。

6.题干表述有区别:有的题干直接说“请你探究一下……问题”;有的不明说,诸如“谈谈你的看法”,“说说你的理解”等等。

以2007年高考广东卷为例,选文是迟子健的散文《泥泞》,第18题:最后一段,作者既说“我们也不会刻意制造一种泥泞让它出现在未来的道路上”,又提出“我们是否渴望着在泥泞中跋涉一回呢”,你是如何理解的?“我们也不会刻意制造一种泥泞让它出现在未来的道路上”,说的是人们不会有意在前进的道路上制造困难和防碍。

“我们是否渴望在泥泞中跋涉一回呢”,意思是说过惯平淡生活时,需要有些艰难困苦来提醒自己,让自己保持清醒的头脑,脚踏实地地去做好工作。

再如,2007年高考山东卷,选文是叶延滨的《灯火的温情》,第22题:作者说人在孤绝的环境中,往往容易采取酗酒、乞助和寻求怜悯等方式来解脱自己。

你怎样对待这种人生态度?假设你处在这样的环境中又会如何?请联系全文谈谈你的看法。

盱眙县第一中学思维训练班现代文阅读《探究题》

盱眙县第一中学思维训练班现代文阅读《探究题》

主备人:xywqyl 审核人:xywqyl 班级姓名

■题型透视

第一种是问题引导式。

即命题者就文章的内容或形式设计一个或一组值得探寻、追究的问题,引导同学们认真阅读文本,”探”问文本写了什幺、怎样写的,”究”问为什幺这样写的之类的问题。

第二种是自问自答式。

即要求同学们认真阅读文本,通过认真思考,自己提出一个或一组有探究价值的问题,然后自行解答。

第三种是研读资料式。

即命题者在阅读题中提供了与选文相关的资料,要求同学们从

中发现问题,或依据考题要求写出探究的结果;有的探究题没有选文,只是围绕某个问题直接提供一则或数则有内在联系的资料,要求进行探究,写出结果。

■点击经典【例1】(2009 年·江苏连云港)

母亲莫言

我5 岁的时候,正处于中国历史上一个艰难的时期。

生活留给我最初的记忆是母亲坐

在一棵白花盛开的梨树下,用一根洗衣用的紫红色的棒槌,在一块白色的石头上,捶打野菜的情景。

绿色的汁液流到地上,溅到母亲的胸前,空气中弥漫着野菜汁液苦涩的气味。

那棒槌敲打野菜发出的声音,沉闷而潮湿,让我的心感到一阵阵地紧缩。

这是一个有声音、有颜色、有气味的画面,是我人生记忆的起点,也是我。

现代文探究题的答题解析指导深圳实验学校高中部语文讲义王中明编一、考点解读1.从不同角度,不同层面发掘作品的丰富意蕴;2.探讨作品中蕴含的民族心理和人文精神;3.对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

探究学习的特征是问题性、实践性、参与性和开放性,其考查不可能是无限开放的,其特点就是题目的回答具有选择性,个性化色彩较浓。

但是,选择应该是符合自己的选择,个性应该是符合情理的个性,不可能是任意为之的。

经典试题之一【2007年江苏卷】17.文章最后说麦天的忙碌、喜悦“把农家的日子濡染得鲜鲜亮亮,有滋有味”。

请联系全文,简要说说你对“鲜亮”与“滋味”的理解。

【试题再现】麦天,一年一度,忙碌着,喜悦着,把农家的日子濡染得鲜鲜亮亮,有滋有味。

分析:这最后一段,是农民对麦收的心理体验和生活态度的写照,也是作者对农民生活的体认和感悟。

“鲜亮”的表层意思是农村生活的丰富多彩,深层(象征)意义是体现农村火热的生活,丰收的喜悦;“滋味”的表层意思是农村生活滋味丰富如麦香,深层意思是生活的和谐、幸福。

经典试题之二【2007年广东卷】18.最后一段,作者既说“我们也不会刻意制造一种泥泞让它出现在未来的道路上”,又提出“我们是否渴望着在泥泞中跋涉一回呢”,你是如何理解的?(6分)分析: “泥泞”包含着特有的“丰富意蕴”。

题目出在“最后一段”的关键语句上,两句话的核心词语都是“泥泞”,确切地体现出“从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴”的探究要求,需要通过对全文的解读获得理解。

这篇散文有着强烈的宏观、微观的多层现实意义,兼顾“探讨作品蕴涵的民族心理和人文精神”。

二、探究题分析就阅读而言,探究是学习性阅读与研究性阅读的初步结合,是客观性阅读和主观性阅读的结合。

就高考而言,探究性试题是具有一定开放性和独立思考性的试题,要求说出“你的理解”、“你的看法”而在文中找不到现成答案的试题。

它不一定都标出“探究”的字样。

就答题而言,它是“一千个读者就有一千个哈姆雷特”与“一千个读者只能有一个哈姆雷特”的微妙结合。

初三语文现代文阅读知识精讲一. 本周教学内容:现代文阅读〔一〕现代文阅读命题趋向:1. 选文在内容上强调其价值取向,注重引导学生关注社会、关注生活、关注自然、关注人生;在语言上注重其生动活泼,具有较强的文学价值。

2. 重视对文体特色的考察。

记叙文主要把握作者的思想感情及其开展变化的过程;说明文多从说明的对象、特点及说明方法上进展命题;议论文多从论证的中心、论证方法来进展考察。

3. 重视对文章整体阅读才能的考察。

4. 主观性试题增加,概括才能与表达才能的考察较多。

〔二〕快速阅读法:1. 速读全文,掌握大意。

2. 综览设问,明确意图。

3. 对应原文,确定区域。

4. 搜集信息,稳妥答题。

防止:1. 不顾及设问,过细研读原文,消耗时间是;2. 被设问牵着鼻子走,答一题看一遍原文,耽误时间是;3. 不认真阅读试题,忽略题干中有效信息,误解题意。

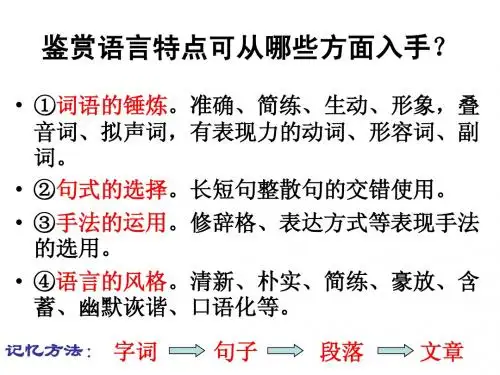

〔三〕题干中常用术语:表达方式:表达、说明、议论、描写、抒情写作手法:表达方式、修辞方法、先抑后扬、象征、联想、开门见山、托物言志、借物喻人等修辞方法:比喻、拟人、排比、夸大、反复、对偶、设问、反问语言特点:口语的通俗易懂,书面语的严谨典雅,文学语言的鲜明生动、富于形象性、充满感情色彩说明方法:下定义、举例子、作比拟、分类别、打比方、列数字、画图表等说明顺序:空间顺序、时间是顺序、逻辑顺序说明对象:说明的主要人或者事物论证方法:举例论证、道理论证、比照论证、比喻论证论证方式:立论、驳论有何作用:内容上,深化主题,强调感情;构造上,过渡、照应;语言上,生动活泼、引人入胜思想内容:中心思想或者主旨思想感情:作者或者作品人物所表现出的思想倾向、善恶、褒贬等〔四〕抓住文体特点,答好阅读试题1. 准确辨识体裁:辨识与文体有关的要素;从文体的角度辨识选文的构造;从文体的角度辨识文章某个局部的笔法;辨识出特定文体中有特别作用的局部;辨识表达方式等。

2. 根据文体特点分析句子作用。