《城南旧事》电影剧照

- 格式:ppt

- 大小:686.50 KB

- 文档页数:19

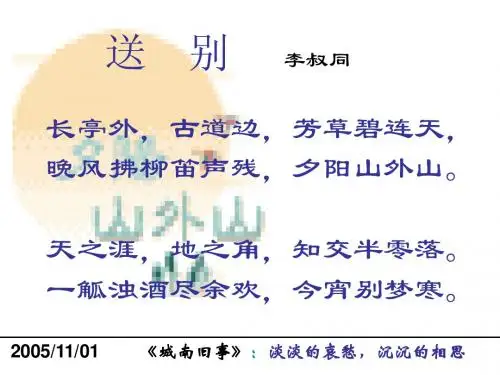

《城南旧事》电影影评“长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

”这首优美的骊歌在电影的开头和结尾渐渐响起,暗示着童年的开始与结束。

《城南旧事》是一部具有独特魅力的电影,它以情感和心理线索整合情节结构,通过孩子的视角,展现了英子成长过程中的一件件大事,让观众在欣赏电影的同时,也能感受到那个时代的天真和烂漫。

影片最令人印象深刻的是其故事叙述的手法。

导演巧妙地运用了留白的艺术,让观众在无声的镜头中感受到人物内心的悲痛。

例如,在宋妈失去两个孩子后,导演用一个呆呆地坐在厨房里,面对着火炉的镜头,表现了宋妈内心无尽的悲痛,让观众能够深刻地感受到她的痛苦和无奈。

而在结尾处,宋妈的离去也同样如此,五分钟的戏,没有大动作,没有语言,只有蕴藏在表面之下无限的深情。

这种留白的手法让观众能够自行思考和感受,增强了影片的感染力和艺术效果。

此外,影片还运用了重复的叙述艺术,通过场景的重复来显示时间的流逝。

例如,清晨井台打水的场景出现了四次,操场放学也是如此,这种重复让观众更加清晰地感受到了时间的推移和英子的成长。

同时,“骊歌”的旋律也屡次出现,每当音乐响起,英子的身边就有一位她喜爱的人离开,英子的无奈与不舍通过重复的曲词一层层渲染,让观众为之心伤,也为之无奈而惆怅。

情景交融是电影中常见的表现人物情感的方式,在影片结尾处,英子一家埋葬着父亲,画面中是满山的红叶,红叶纷飞,又落下,英子送别了自己挚爱的父亲。

这种情景交融的手法让观众更加深刻地感受到了英子的悲伤和无奈,也让影片的情感表达更加淋漓尽致。

影片中的时代背景也不容忽视。

在二十世纪二十年代末,好人坏人,天与海,在孩子眼中都无须分清。

穷人富人之间没有严重的对立,人们之间也没有尔虞我诈,更谈不上心机与阴谋。

社会对孩子的耳濡目染,让我们看见了那个时代的天真和烂漫。

影片中的人物形象也非常鲜明,英子是一个善良、纯真、勇敢的女孩,她的成长历程让观众感受到了童年的美好和纯真。

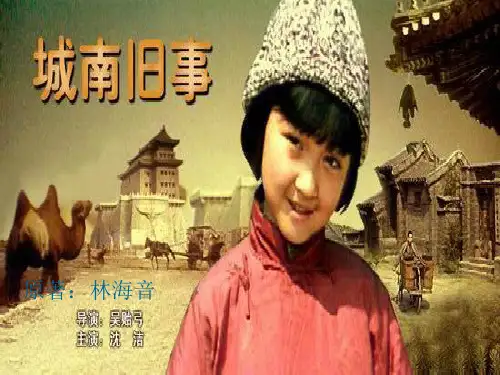

《城南旧事》电影影评《城南旧事》是一部改编自林海音同名小说的电影,由吴贻弓执导,沈洁、郑振瑶、张闽、张丰毅等主演。

影片透过小女孩英子的纯真眼眸,讲述了发生在民国十二年的三个故事:秀贞与思康的爱情悲剧、小贼与英子的友情以及宋妈的不幸遭遇,展现了旧时代的社会风貌和人民的苦难生活,也表达了对童年时光的怀念和对生命的感悟。

影片以一种淡淡的叙述方式,将故事娓娓道来,没有过多的渲染和修饰,却让观众感受到了深深的触动。

其中,秀贞和思康的爱情悲剧是影片的一大亮点。

秀贞与思康相识相恋,生下了小桂子,然而思康却不知所踪,小桂子也被送走,最终秀贞疯了。

在英子的帮助下,秀贞和小桂子相认后,却不幸死在了火车下。

这个故事充满了悲剧色彩,让人感受到了封建社会的残酷和人性的扭曲。

小贼的故事也令人深思。

小贼因为没钱而去偷窃,有一个学习很好的弟弟,想供弟弟读出书所以到处偷东西。

英子知道他躲在哪儿,常和他聊天,英子或许隐隐约约知道他偷东西,又或许不知道。

影片中有一句话,“我分不清海和天,我也分不清好人和坏人”,对于英子来说,这个小贼是个好哥哥,可是他又偷东西,没办法定义是好人还是坏人。

最终,小贼被抓走,他的命运也令人惋惜。

宋妈的故事则展现了人性的无奈和命运的悲哀。

宋妈是英子家的帮佣,她侄子会按时来拿钱,告知宋妈家人的情况。

宋妈一直以为自己的孩子都好好活着,然而,一个已经死了,一个被卖了。

这可怜的女人寄回去的钱,全都打了水漂。

她的遭遇让人感到痛心,也让人深刻地认识到了封建社会对人性的摧残。

影片中的英子是一个善良、纯真的小女孩,她的成长历程也是影片的一个重要线索。

她从懵懂无知到逐渐理解,小女孩眉间也染上了愁绪,故事里的马车越走越远,而曾经幸福天真的日子也渐渐远去了。

这种对童年时光的怀念和对生命的感悟,让观众产生了强烈的共鸣。

《城南旧事》是一部非常优秀的电影,它以独特的视角和深刻的内涵,展现了旧时代的社会风貌和人民的苦难生活,也表达了对童年时光的怀念和对生命的感悟。

《城南旧事》以它那清新和隽永的散文叙事镜语表现了一个时代“童年往事”般的心理路程。

在影片中,小英子是故事中的叙事人,但由于她的年幼,这就必然消解文本的深层语意欲望对象缺席的象征意味,从而也推卸了小英子的社会行为承担责任。

影片最大的魅力就是编导有意让真正的叙事人即成年后的“小英子”(也可说是吴贻弓或者林海音)与被叙述的故事拉开时空距离,使影片的叙事风格笼罩了一段惆怅、朦胧的情感色彩。

在影片开始的情景里,小英子学着骆驼咀嚼的模样,这不仅反衬了她内心的天真和童稚,更为重要的是奠定了她在影片中的叙事视点。

全片大多数镜头是以小英子的低视角的主观镜头拍摄的,这样,随着小英子那纯真目光的追溯,“一切都离我而去”的伤怀情绪显得尤为真切,同时也显得更加凄婉和痛楚。

从影片的内容上看,故事中所讲述的人物命运可以说是相当凄惨的,但语调还是相当温婉。

如秀贞发疯了,是因为与她相好的大学生从事地下革命活动被警察抓走,生死不明。

导演是用秀贞那哀伤的画外音讲出来的,镜头在当年曾居住过这对恋人的房屋内缓缓地移动,那朱红的被剥落的墙壁和窗户仿佛烙下了他俩情感的印迹。

这些都为影片提供了丰富的视听想象空间,使观众沉浸在一种特定的情绪之中。

秀贞与那大学生的自由恋爱为宗族礼法不能容忍,私生的孩子却作为耻辱扔到齐化门,直至母女俩相见后去火车站,以至最终惨死于火车巨轮之下,似乎是那个社会给她们安排的必然归宿。

影片为了表现这一悲惨的人物命运,精心拍摄了雨夜送别的场面,让火车烟囱冒出的白烟吞没了整个大远景的镜头画面,大雨中,给母女俩送行的小英子晕倒了。

画外传来买报声的叫喊:瞧一瞧,母女俩被火车压死了。

导演在这里没有让小英子幼小的心灵承受太多的打击,也不想让她纯净的眼睛蒙上太厚的灰尘,一切沉重的精神浩劫都推到了幕后,这种含蓄的表现手法是十分耐人寻味的。

相反,在表现年幼的妞儿和小英子相互关爱和体贴上,导演却有意依仗各种视听形象的延续和积累,来渲染内心情感氛围的弥漫和扩散。

影片《城南旧事》是一部流露着亲情与分离的电影,影片并没有让人心魂驰荡的梦幻色彩,但是以一种趣味横生的猎奇性,一种平实而又能抓住人心的镜头,向人们讲述着一段城南旧事。

本片的导演是吴贻弓,作为第四代导演的领军人物,在上个世纪80年代初,吴贻弓用自己的创作在电影中注入了中国古典诗词的意境,他的作品重视个人情感主义历史和现代道德话语呈现,鲜明地凸显了自觉创新意识,成功地将传统美学和现代电影语言实现了完美结合,形成了富有个性的艺术风格。

一个神志不清的女人,一个弄得满城风雨的小偷,一个跟随多年的佣人。

导演巧妙地用三个不同的人物把影片分成了三个部分。

影片《城南旧事》在电影画面“意象”的选择与创造、音乐音响的设计与运用,及“艺术重复”技巧手法的采用上,均有独具匠心的探索。

电影曾获1983年第三届中国电影金鸡奖最佳导演奖、第二届菲律宾马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖和1984年第十四届南斯拉夫贝尔格莱德国际儿童电影节最佳影片思想奖等等影片简介影片讲述着一段发生在老北京成立的故事,小女孩英子在好奇心的驱使下与神志不清的女人建立了深深的友情,牵引出了女人神志不清的原因和她丈夫的死因还有他的孩子妞。

搬家后遇小偷,无意间在别人认为鬼屋的院子里认识了他,再次牵引出了各家被盗的原因,和他偷盗的原因,他并不是好偷而是为了生存,为了弟弟的学费,家中佣人对英子和他弟弟如亲人般的照顾,然而天有不测风云,佣人儿子的死和女儿送人而生死未卜。

雪上加霜的是英子父亲的死,为观众呈现出了一段亲人离别与亲情流露的故事。

一、影片叙事分析影片的故事情节,不是以一件事贯穿整个影片,而是用串联的手法,把小英子的生活,根据时间顺序,借用她纯真的眼睛看到的世界直白的展现在我们面前。

没有多少功利性,不像现在的很多作品,到处充斥着铜臭味。

从演员到背景,都可以给人一个很淳朴的感觉。

京华古都的城垣颓院、残阳驼铃、闹市僻巷……这一切都让英子感到新奇,为之着迷。

会馆门前的疯女子、遍体鞭痕的小伙伴妞儿,出没在荒草丛中的小偷、朝夕相伴的乳母宋妈、沉疴染身而终眠地下的慈父……他们都曾和英子玩过、谈笑过、一同生活过,他们的音容笑貌犹在,却又都一一悄然离去。

《城南旧事》影评《城南旧事》是一部令人感慨万千的电影,它以细腻的叙事和深刻的情感描绘了一个小女孩的成长历程。

这部电影让我在一个月前第一次领略到了它的魅力,而结尾处的泪水也证实了它对我内心的触动。

影片中的小英子是一个善良、敏感且比同龄人略显成熟的孩子。

她不畏惧邻居秀珍的神志不清,与她交谈,倾听她与一个学生的爱情故事,并得知秀珍有一个与自己年龄相仿的女儿小桂子。

她喜欢与唱戏的妞儿玩耍,也是因为小英子的缘故,揭开了小桂子就是妞儿的真相。

小英子的声音清脆悦耳,眼睛极大,模样天真无邪。

有一幕她在养鸡房里,喂着小鸡,时而发愁,时而微笑,随后又陷入了沉思,这或许是儿童在没有玩伴时的孤独吧?她与妞儿的对话让她重新露出了笑容,但那笑容转瞬即逝,取而代之的是无尽的遐想。

童年时,我们常常会因为他人的哭泣而感同身受,妞儿向小英子哭诉自己被领养和虐待的遭遇,秀珍则问小英子:“你说我疯不疯?”小英子的眼睛睁得大大的,泪光闪烁,她在感受着她们的同时,心中充满了疑惑。

小英子的父亲从不打她,但妞儿却遭受养父母的毒打,这让她感到困惑。

秀珍跪在地上,拉着小英子的手伤心欲绝,作为孩子,这对他们来说确实是一件难以应对的事情。

小英子说她喜欢大海,虽然她无法准确描绘大海的样子,但她坚定地说:“反正我知道。

”这是孩子的天真与自信,也是他们对世界的独特认知。

儿时的我们也常常会有这样的经历,明明无法用言语表达,但内心却坚信自己对某些事物有着深刻的理解。

小英子帮助小偷叔叔保守秘密,与他成为朋友,对他的行为感到迷惑,同时也为宋妈感到难过。

在病床前,她将报告单递给父亲,父亲问她考试成绩如何,她回答:“你自己看嘛。

”仿佛父亲亲眼看到的成绩会比她亲口说出的更加可靠。

父亲问她是否还记得上次被打的事,她回答:“打得好疼啊,想忘也忘不了。

”“你恨爸爸吗?”“不恨。

”大人打小孩的目的是为了让他们吸取教训,但同时又担心他们不理解自己的良苦用心。

在这里,小英子可能预感到父亲即将离去,眼中闪烁着泪水。

评《城南旧事》城南旧事影评城南旧事评分看过许多类似题材的电影,却不及这一部电影带给我的震撼力大。

整个看完颇有一种荡气回肠、一气呵成的感觉,其中,女主角给我的印象最为深刻强烈。

她纯真善良,聪明又不世故。

第一个故事秀珍母女的重逢开头与其原文相应和,很容易让人联想起原文悲伤的调子。

构思极是精巧,三个故事,便把全文贯通了起来。

第一个故事便是秀珍母女的重逢。

秀珍住在惠安馆里头,她常常整天整天地做在门口,一直对人傻笑着,人们都认为她是疯子,那时的“我”很小,也不懂她们说的是啥意思,只知道秀珍总是对着我笑,让我觉得她不像是一个坏人,有一次,我偷偷摸摸走进了秀珍的眼前,我才知道原来秀珍不是疯,她只是太想念自己的女儿了,两人越处越熟,因为秀珍有着少女的纯真与母亲般的关怀,小英子有着纯真无邪的灵魂,两颗纯真的灵魂碰撞出了火花,英子了解到原来秀珍曾经经历了一段刻骨铭心的爱情,与北大的学生思康相恋,可是思康走了,从此了无音讯,还未婚配的秀珍一时为众多亲戚朋友所诟骂,父母不想让这些侮辱继续下去,便把秀珍送到海淀区去,把孩子丢在了西直门下,秀珍从此就只会天天做在惠安馆门口呆呆地笑着,整天只做这一件事,但是我一来秀珍就不一样了,会教我烧水,帮我涂指甲花,做好衣服量身板,又好像回复到了正常人的状态,秀珍跟我讲过小桂子后脖子那里有一块胎记,每次她都会说,要是我看到了小桂子,就把她带到这里来,妈妈从来没有抛弃她。

我和我的好朋友妞儿的初次见面是在店铺里,伙计当时叫妞儿给他唱个歌,妞儿不肯,伙计就不肯买东西给她,我当时就来气了,一把夺下酱油瓶,直接递给了妞儿,妞儿只对我腼腆地笑了两下,渐渐地,我们发现我们住的也近,可是妞儿很忙,她天天忙着给爸爸挣钱,还是要时不时地挨爸爸的打,妈妈也拿她出气,每次我们见面基本都是妞儿偷偷溜出来的时间,时间也很短暂,有一次,我们两人正在西厢房里看小鸡仔,妞儿突然就哭了,我几番询问之后,她才告诉我,原来她发现她不是她爸妈亲生的,是她爸妈捡来的,她决心离家出走,不打算回那个充斥着冷漠、打骂的家了。

《城南旧事》电影观后感《〈城南旧事〉电影观后感》最近看了《城南旧事》这部电影,心里就像被投进了一颗小石子,泛起了一圈又一圈的涟漪。

影片里的那些场景,仿佛把我拉进了一个旧时光的漩涡。

故事围绕着小英子的视角展开,她那双清澈的眼睛,就像能看穿一切似的。

还记得那个惠安馆的疯女人秀贞吗?一开始,大家都对她避之不及,觉得她疯疯癫癫,怪吓人的。

可小英子不怕,她总是带着那股子天真劲儿靠近秀贞。

秀贞老是念叨着她的小桂子,那神情,又悲伤又痴迷。

小英子呢,就静静地听着,时不时眨眨眼睛。

后来啊,小英子居然发现小伙伴妞儿就是秀贞的小桂子!那一瞬间,小英子的眼睛里都放光了,好像完成了一件超级了不起的大事。

她赶忙拉着妞儿去见秀贞,看着秀贞抱着妞儿又哭又笑,小英子也跟着又高兴又心酸。

还有草丛里的那个小偷,小英子和他的几次对话,真的让人心里五味杂陈。

小英子不懂什么是偷,她只觉得这个大哥哥很亲切,能跟她聊天。

那个小偷问小英子:“你觉得我是好人还是坏人?”小英子歪着头,想了想说:“我不知道,人太多了,我分不清。

天空和大海,你能分得清海跟天吗?我们有一课书,叫《我们看海去》,可我分不清海跟天,我也分不清好人跟坏人。

” 就这么简简单单的几句话,却道出了孩子世界里的那种单纯和困惑。

再说说宋妈吧,那个勤劳善良的老妈子。

她一年到头都在英子家忙里忙外,照顾着英子和她的弟弟妹妹。

可自己的孩子呢,却顾不上。

每次听到宋妈念叨她的儿子小栓子和女儿丫头子,那语气里又是牵挂又是无奈,我的心都跟着揪起来了。

特别是当宋妈得知小栓子已经不在了,丫头子也被送人了,她坐在那儿,眼泪吧嗒吧嗒地往下掉,嘴里还喃喃着:“怎么会这样,怎么会这样啊……” 那种绝望和痛苦,真让人难受极了。

电影里的每一个画面,都像是被放慢了的老照片,带着岁月的痕迹,却又那么鲜活。

小英子家的院子,那斑驳的墙壁,破旧的秋千,还有那总是晒着太阳的老猫,都让人觉得无比亲切。

那些邻里之间的琐碎事儿,大人们的闲聊,孩子们的打闹,都充满了生活的气息。

城南旧事演员表

林峰是电影《林城南旧事》中的主角,他演绎了一个年轻男人,他充满了激情和活力,热

情地去护法,维护和平。

阿朱在电影《林城南旧事》中饰演了一位勇敢的少女,她以温柔脆弱的形象,笑容可掬,

深深感动了观众。

宋小宝在电影《林城南旧事》中饰演了林峰和阿朱的堂兄,他温柔而忠贞,无论遇到什么诱惑,都会遵守心中的良心,勇于担当。

杨怡在电影《林城南旧事》中饰演了林峰的新娘,她被林峰定为了未婚妻,清纯可爱的她,无论面对怎样的磨难都会坚持初心,最终得到了真爱。

张国强在电影《林城南旧事》中饰演了林峰的叔叔,他形象魁梧,性格坚强,家庭间凝聚出令人敬佩的感情,也有着阴毒无情的一面,并把歹毒架构起来,最终把主角送入死翼,

使得剧情更加紧张悬疑。

林雪在电影《林城南旧事》中饰演了林峰的母亲,性情温婉柔弱,常常替儿子心疼,她以

自己贴心的温柔关照,温暖了整个家庭。

林雄在电影《林城南旧事》中饰演了林峰的父亲,他深谙谋略,像一只痛哭流涕的老虎,

千恩万怨,孝敬母亲,把一家人安全搬回家。

周迅在电影《林城南旧事》中饰演了一位贪婪的佣人,贪婪、残酷和忿恨楔入了故事之中,以强硬的手段不顾他人,追求利益的目的。

这支强大的阵容,把这部充满深沉内涵和暖意的电影展现得淋漓尽致,使人陶醉其中,每个角色都有其独特的特点,使电影更加深刻耐人寻味。

推荐电影--《城南旧事》【电影简介】电影《城南旧事》改编自林海音1960年出版的同名中篇小说,透过小女孩英子的目光,讲述了英子在北京生活时发生的三个故事。

在导演手记里,吴贻弓用十个字奠定了这部影片的基调:“淡淡的哀愁,沉沉的相思。

”多年后谈起《城南旧事》他说:“那是属于20世纪80年代的深情。

”他将其视为一个时代对电影美学重塑的“典型”:“三段没有什么关系的人物构成的毫无联系的故事,是保留原小说的分段式结构,还是打散后重新交织?我们抓住了‘每一段故事的结尾,里面的主角都是离我而去’这种情绪积累构成特殊的味道。

”本片根据林海音的同名短篇小说改编。

小女孩林英子(沈洁饰)住在五十年前的北京南城,在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍(张闽饰),秀珍的丈夫因参与学生运动被杀,孩子也不知所踪,因此落下了疯病,时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待,英子也喜欢秀珍,答应帮她找回小桂子。

英子有个苦命的小伙伴妞儿,学戏时常遭干爹打骂,英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记,帮助她们母女相认。

英子上小学后,一家人搬到了厂甸。

在家门口荒废的院落里,英子发现了一个小偷(张丰毅饰)藏赃的草堆,小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当,英子却不把他看作是坏人。

不久,女佣苏妈返乡,父亲去世,英子的童年,彷佛一下结束了…【推荐理由】以孩子的视角观察社会、思考生活、诉说成年人的故事世界上的是是非非,复杂万千,全凭自己去慎思辨别,然后根据自己的分析思维决定自己走的路:哪些是应该做的事,哪些是不应该做的经过自己独立思维决定去干了以后,社会上必然有人赞扬,也会有人毁谤讥骂。

对此,自己要泰然处之,任人评论。

伴随着《送别》淡淡的忧伤旋律,童年就这样结束了。

童年的时光是那么漫长,结束,却也只在一瞬间。

电影以小女孩英子的视角讲述了她童年的故事,在童心的解读下,众人眼里的疯女人并不是疯子,人们所厌恶的贼在她眼里也不是贼,一切都是那么简单,却也那么复杂。

夏天过去,秋天过去,冬天又来了,骆驼队又来了,但是童年却一去不还。

林海⾳⼥⼠笔下的那把“伞”2018年是林海⾳诞⾠⼀百周年。

林海⾳是中国作家中⾝份很特别的⼀位,她是台湾⼈,早年随⽗母在北平⽣活,⼀直到1948年才回到台湾。

在两岸隔绝的岁⽉⾥,林海⾳写了不少有关⽼北京的⽂字,其中尤为脍炙⼈⼝的便是以⾃⼰童年经历为蓝本的《城南旧事》。

这部作品因其题材的独特性,在上世纪80年代初被著名导演吴贻⼸拍摄为同名电影,已成为影史经典。

因此,林海⾳的作品不仅闪耀着⽂学的魅⼒,在特定时期甚⾄还发挥了政治作⽤。

《城南旧事》电影剧照林海⾳专注于⽂学创作是从1949年开始的,因此,尽管⼤陆出版了很多部她的⼩说、散⽂集,读者却很少见到她写于北平⽣活时期的⽂字。

笔者近⽇在1948年5⽉11⽇的《华北⽇报》上看到⼀篇林海⾳写的《⼩林的伞》,颇为珍贵。

林海⾳的不少散⽂集中的确收了⼀篇《⼩林的伞》,但那是她回到台湾后写的,最初发表在1951年4⽉7⽇出版的《中华副刊》上。

这第⼆篇《⼩林的伞》记述了她的先⽣有⼀把伞,被称作“⼩林的伞”,“经海陆空三路带来台湾”,在多次修补,终于寿终正寝之际,林海⾳回忆起在他们的恋爱史上,伞是“爱情的插曲”。

林海⾳还说:“记得⼩林的伞刚买来的时候,我曾为⽂⼩记,如今寿终正寝更不免要祷祭⼀番了。

”显然,《华北⽇报》刊发的《⼩林的伞》就是她“为⽂⼩记”的那⼀篇。

林海⾳第⼆篇《⼩林的伞》,因为是对“⼩林的伞”的祷祭,不免回忆起“⼩林的伞”的前世今⽣,与第⼀篇《⼩林的伞》在内容上有所重合。

两相对照,两篇《⼩林的伞》都写到了当时的男友(即后来的丈夫)有⼀把考究的⿊绸伞,⽽⾃⼰却不爱打伞,但这把⿊绸伞后来被⼈拿错,他们在抗战胜利后不得不重新去买了⼀把伞,这把伞就是“⼩林的伞”,是⼀把伞柄上有“⼩林”⼆字的⽇本伞,应当是名叫⼩林的⽇侨在被遣送时卖掉的旧货。

但在细节⽅⾯,两者有些偏差,第⼀篇说⿊绸伞是男友的哥哥从英国带回来的,第⼆篇却说是从法国带回来的;第⼀篇说买回伞的当天晚上,才在伞柄上发现“⼩林”⼆字,第⼆篇却说买的时候就发现了,男友⾮常⾼兴,因为“⼩林”正是林海⾳“学⽣时代的外号”,于是伞便在“货⾼价出头”之下购得了,这就有些⼩说家⾔了。