高二语文《道士塔》人教版知识精讲

- 格式:doc

- 大小:65.50 KB

- 文档页数:11

备课资料一、课文析读1.道士王圆箓王圆箓(约1850—1931),祖籍湖北麻城县。

他本人出生在陕西,因家乡连年灾荒,生活所迫,出外谋生,流落于酒泉。

在此期间人道修行,人们称他为王道士。

后云游敦煌,登三危山,发现莫高圣境,感慨万千。

急呼“西方极乐世界,乃在斯乎”。

所以他长期居留于此地,奉献了他的后半生。

当王圆箓用一双枯瘦的手打开宝库的洞门之后,一批批外国探险家、考古家接踵而来,有英国的斯坦因、法国的伯希和、俄国的鄂登堡、日本的桔瑞超等.他们想方设法、挖空心思从王道士的手中拿走了大批文物,分别收藏在英国、法国、日本、俄罗斯等地的博物馆里.从此,莫高窟的珍贵文物流散到国外,其辉煌的艺木也随之介绍到了国外,震动了国内外学术界,吸引了不少学者对莫高窟的遗书和造型艺术进行了专门研究,形成了一门国际显学一一敦煌学。

2.敦煌学及其研究对象敦煌学之名,始于我国。

1930年我国学者陈寅恪首先提出,以后逐渐为国内外学术界所承认,不过当时主要指研究敦煌文书而言。

敦煌学之研究亦始于我国。

1902年,金石学家叶昌炽得到敦煌藏经洞的绢画、文书后开始进行研究,其文章录人《语石》出版。

至于我国对敦碉石窟和敦煌史迹的研究更不待言。

敦煌学之兴起,在20世纪初,至今也有80年了.其内容涵义不断发展充实。

研究领域也不断扩大深入。

敦煌学仍是一门发展中的学科。

敦煌学,就是以敦煌文书、敦煌石窟、敦煌史迹为主要研究对象,包括上述研究对象所涉的宗教、艺术、历史、考古、语言、文学、民族、地理,哲学、思想、科技、建筑、古籍校勘、中西交通等多科性的学科。

用以揭示敦煌、河西及至我国古代社会、中亚古代社会和中西交通等历史的本来面貌和规律;探求主要研究对象之间内在的必然的联系;发扬中华民族的优秀文化,以促进现代文化艺术的繁荣发展。

敦煌学研究的对象主要有:(1)敦煌遗书。

敦煌遗书是指敦煌石室发现的约4万卷以上的经卷文书,但也包括敦煌莫高窟其他地方发现的文书,如:1944年1月30日,国立敦煌艺术研究所将改建的一座土地庙作为他们住室的时候,在两尊塑像中,发现了六朝写本残卷61件,这也是敦煌文书。

1识记字音外敷.(fū)一溜.空地iù坍.弛(tān)朔.风(huò)王圆箓.(ù)拎.来(īn)筹.划(chóu)渺.小(miǎo)歆.羡(īn)官邸.dǐ蘸(hàn)尴尬..ǐn iè呆滞.(hì)..gān gà菩.萨(ú)凛冽婀娜..ē nuó倒溯.(ù)鞠.躬(ū)送缴.(iǎo)偌.大ruò衣冠.(guān)扎.紧(ā)遗赠..(wèi)关卡.(qiǎ)蹊.跷qī冠.军(guàn)扎.手(hā)遗.产(í)卡.片(ǎ)蹊.径(ī)2识别字形坍:坍弛冽:凛冽债:重债憨:憨厚彤:彤云洌:酒洌渍:浸渍瞰:鸟瞰喧:喧哗雅:文雅详:详细酿:酝酿暄:寒暄稚:幼稚祥:慈祥锒:锒铛惦:惦记糟:糟粕辙:车辙掂:掂量嘈:嘈杂澈:清澈踮:踮脚漕:漕运撤:撤退3分辨词义富余·富裕“富余”是动词,指把东西剩下来;“富裕”是形容词,指东西多,手头宽裕。

①经过技能培训,虽然就整体而言农村富余劳动力仍是过剩的,但就具有某一项技能的劳动力供给来说却可能是不足的。

②村民们也圆了昔日的梦想,走出了一条独具特色的共同富裕之路。

竟然·居然都表示出乎意料或超出常理、常情。

竟然:用于主语后面,动词谓语前面。

居然:也可用于主语前面,有时语气略重。

①他没有料到小王竟然如此推崇李自成。

②这么大声音,你居然没听见。

考查·考察考查:用一定标准、手段来了解和弄清事物的情况。

考查:着重指依据一定的标准检查、衡量。

目的是评定或审核。

对象是非重大的,多半是人们的所作所为,如成绩、学习、业务、工作、活动、行动、言论等。

考察:着重指实地观察调查或深刻观察了解。

多为实地的、大规模的调查,或者进行细致的、深刻的、长时间的观察。

目的是取得材料,研究事物的真相或问题材的本质。

对象常是重大的,多半是客观事物,如山川、地形、地质、工程、运动、科学研究等。

11 道士塔从容说课中华民族有数千年的文明,这种文明是如此博大而辉煌,又是如此命运多舛。

它历尽沧桑,迄今仍然生生不息。

余雨的《道士塔》是作者对中华民族文明史的反思,表现了作者强烈的优患意识。

《道士塔》全文四个部分。

作者融记叙、议论、抒情于一体,展示了近代中国由于愚昧和落后而带来的一场不可避免的悲剧。

第一部分引出了敦煌石窟的罪人王圆篆,并记叙了外国冒险家疯狂掠夺文物的事实。

第二部分点出敦煌文物被毁被盗的原因之一:愚昧无知。

第三部分提出了造成敦煌国宝大量流失的根本原因:旧中国的落后和腐败。

作者用凿凿有据的事实告诉人们:我们必须正视这场中国近代史上的浩劫和悲剧,唯有正视历史,才能反思。

字里行间,处处流露出作者的悲愤、无奈之情。

第四部分写这场悲剧的终结。

历史已翻过新的一页。

大量的敦煌文物的流失,不止是民族的屈辱。

也给专家们研究华夏文明带来了巨大的困难。

但是,中华民族毕竟站起来了,令人欣慰的是:敦煌的辉煌仍然在中国,敦煌学仍然在中国。

余雨刷新了散文叙述的一般模式。

他站在历史高度,以记叙生动感人的史料、掌故作基础,运用具有学者气度的表达方式,对人类文明特别是民族文化进行审视与反思,文章意蕴深隽,语言雅洁,具有较高的欣赏价值。

作者不墨守“一贯到底”的叙事模式,而是采用链环式结构,把一个相对完整的事件,根据不同的需要切分成若干个相对独立的小集体。

彼此相连又各具独立性,随叙述的演进不断推进感情的深化。

教学本文,重在引导学生认真阅读,熟谙作者所记述的史实;领会文章丰富深邃的思想内容和作者语言运用所反映出的激情;学习叙事评议:有机结合的写作特点。

在具体鉴赏时应有理有据不作架空分析,通过具体分析关键语句,甚至关键词语,深刻把握作者的深厚情感。

教学目标知识目标1.了解作者余雨。

2.了解有关敦煌文化的一些常识。

能力目标准确筛选信息,提高阅读学者散文的能力。

德育目标培养学生爱护中国文化遗产的意识和保护文化遗产的高度责任感。

教学重点1.领会文章丰富深邃的思想内容和作者语言运用所反映出的激情。

高二语文《道士塔》人教版【同步教育信息】一. 本周教学内容:第三册第三单元《道士塔》二. 学习目的:1. 全面把握课文内容和内在联系2. 学习本文灵活新颖的笔法表达悲怆苍凉的感情。

3. 理解作者思想感情,培养爱国主义情感和树立保护文物的思想意识三. 学习方法:1. 反复诵读体会本文在记述中抒发浓烈情感2. 充分了解敦煌莫高窟的有关图片资料四. 作者简介:一九四六年生,浙江余姚人。

在家乡读完小学后到上海读中学和大学,大学毕业后留校任教至今。

在海内外出版过史论专著多部,曾被授予“国家级突出贡献专家”、“上海市十大高教精英”等荣誉称号。

做过几年学院院长,辞职后潜心写作,在繁多的头衔中比较重视上海市写作学会一职,因为这个学会由全上海各大学的写作教授们组成,专门研究“写作”究竟是怎么回事。

近年来在教学和学术研究之余所著散文集《文化苦旅》先后获上海市文学艺术优秀成果奖、台湾联合报读书最佳书奖、金石堂最具影响力的书奖、上海市出版一等奖等。

五.《文化苦旅》简介:本书是余秋雨教授第一本文化散文集。

其中有些文章曾在各类文学评奖中获得首奖。

全书的主调是凭借山水风物以寻求文化灵魂和人生秘谛,探索中国文化的历史命运和中国文人的人格构成。

其中《道士塔》《阳关雪》等,是通过一个个古老的物像,描述了大漠荒荒的黄河文明的盛衰,历史的深邃苍凉之感见于笔端。

《白发苏州》《江南小镇》等却是以柔丽凄迷的小桥流水为背景,把清新婉约的江南文化和世态人情表现得形神俱佳。

《风雨天一阁》《青云谱随想》等直接把笔触指向文化人格和文化良知,展示出中国文人艰难的心路历程。

此外,还有早已传为名篇的论析文化走向的文章《上海人》《笔墨祭》以及读者熟知的充满文化感慨的回忆散文《牌坊》《庙宇》《家住龙华》等。

回作者依仗着渊博的文学和史学功底,丰厚的文化感悟力和艺术表现力所写下的这些文章,不但揭示了中国文化巨大的内涵,而且也为当代散文领域提供了崭新的范例。

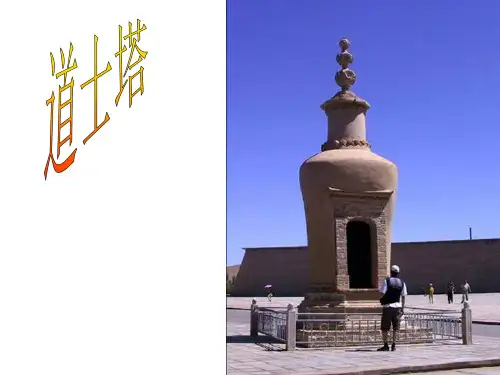

六. 整体理解课文内容:思考:本文有四节,概括各节的主要内容,想想各节之间的联系1罪人塔——2愚昧无知毁坏文物——3贪图私利,出卖文物;外国冒险家欺骗、掠夺文物——4牢记耻辱,保护、研究文物七. 分析理解课文:第一节罪人塔1. 道士塔是怎样的?描叙塔群体现了什么气氛?2. 王道士是何人?为什么说他是罪人?而要他担起文化重债是无聊?3. 文物被劫掠的情况?4. 在写事、写人中倾泻了什么感情?明确:A悲凉B通过外貌描写,知其是平民、愚昧无知、是出卖文物之罪人。

道士塔课文精讲一、章节划分《道士塔》的段落划分可以如下进行:第一部分(第1自然段):引出话题,交代王道士的身份和他所把持的文化遗产——莫高窟。

通过描绘夕阳下的莫高窟和那位穿着土布棉衣、目光呆滞的王道士,展现了历史与现实的交汇,以及作者对这场民族悲剧的沉痛心情。

第二部分(第2-4自然段):叙述王道士破坏敦煌文物的罪行。

作者通过描绘王道士的愚昧无知和外国冒险家的狡猾贪婪,揭示了敦煌文物被毁被盗的原因。

其中,第2自然段点明了王道士的无知和外国冒险家的狡诈,第3自然段详细叙述了王道士如何以极低的价格将国宝卖给外国冒险家,第4自然段则是对王道士所犯下的罪行的总结。

第三部分(第5-7自然段):揭示造成敦煌国宝大量流失的根本原因——旧中国的落后与腐败。

作者通过对比外国博物馆所收藏的敦煌文献和中国专家所购买的微缩胶卷,表达了对旧中国无力保护文化遗产的悲愤之情。

同时,作者也指出,我们必须正视这场民族悲剧,唯有正视历史,才能反思和进步。

第四部分(第8-10自然段):写这场悲剧的终结。

虽然历史已经翻过了新的一页,但中华民族仍然需要反思和警醒。

作者通过描绘敦煌的辉煌和敦煌学的繁荣,表达了对未来的信心和希望。

同时,作者也表达了对那些为保护文化遗产而付出努力的人们的敬意和感激之情。

通过对《道士塔》的段落划分,我们可以更好地理解文章的结构和思路,感受到作者对这场民族悲剧的沉痛心情和对文化遗产保护的重视。

同时,也可以引导我们反思历史,珍视文化遗产,为保护和传承中华民族的文化贡献自己的力量。

二、文章赏析《道士塔》是余秋雨文化散文中的佳作。

全文围绕敦煌莫高窟展开,既介绍了莫高窟的历史背景,又描述了王道士的愚昧无知和外国冒险家的狡猾贪婪,揭示了敦煌文物被毁被盗的悲惨命运。

整篇文章情感饱满,既有对历史的反思,又有对文化的珍视,让人读来深感震撼。

在文章结构上,《道士塔》采用了典型的“三段式”结构,即引言、正文和结尾。

引言部分通过描绘夕阳下的莫高窟和那位穿着土布棉衣、目光呆滞的王道士,引出了文章的主题。

高三语文说课稿:道士塔

高中是人生的一个转折点,把握时间,认真学习,为将来的路奠定基础,为学子整理了高三语文说课稿:道士塔一文:

高三语文说课稿:道士塔

一、教材分析

《道士塔》是人教版高中语文第三册第三单元的一篇自读课文。

本单元的四篇课文都属于现当代散文。

单元教学目标是整体把握散文的思想内容和艺术形式,感受散文中的自我,品味散文的语言。

从而实现能力迁移,完成阅读教学在高二阶段安排的着重培养学生鉴赏文学作品的能力的任务。

《道士塔》是余秋雨文化散文代表作《文化苦旅》的第一篇。

作者描述了我国古代极其珍贵的敦煌文物被掠夺的经过,用自己深切的思考将我们带进了中国文化的深处,去反省酿成那场不堪回首的民族文化悲剧的社会根源。

文章突破一般史实平板式叙事的方式,在尊重史实的基础上对王道士肆意破坏敦煌文物,出卖敦煌文物的经过进行了生动而具体的描述。

敦煌文物的损坏流失,点点滴滴都是那样的撼动人心。

作者用诗一般的语言震撼了读者的心灵。

体会作者痛苦愤怒而又无奈的感情,是本课教学的重点,也是本课教学的难点。

二、教学目标。

11 道士塔知识梳理1.字音字形一溜.空地(liù) 坍.弛(tān)朔.风(shuò) 凛冽..(lǐn liè)呆滞.(zhì) 歆.羡(xīn)婀娜..(ē nuó) 官邸.(dǐ倒溯.(sù) 车辙.(zhé)蹊跷..(qī qiāo) 遗.赠(wèi)2.重要词语(1)坍弛:坍塌,废弛。

(2)圆寂:指佛教认为的最高理想境界。

后来也称佛或僧侣逝世为圆寂。

(3)凛冽:刺骨地寒冷。

(4)对牛弹琴:比喻对不懂道理的人讲道理,对外行人说内行话。

现在也用来讥笑说话的人不看对象。

(5)歆羡:羡慕。

(6)布施:把财物施舍给人。

(7)尴尬:①处境困难,不好处理。

②(神色、态度)不自然。

(8)蹊跷:奇怪,跷蹊。

(9)风餐露宿:形容旅途或野外生活的艰苦。

(10)跋涉:爬山趟水,形容旅途艰苦。

(11)遗赠:留给,赠送(12)糟践:(方)糟蹋。

3.文学常识余秋雨:1946年生,浙江余姚人,我国著名美学家、作家和艺术理论家,中国文化史学者。

曾任上海戏剧学院院长、教授,上海写作学会会长。

在内地和台湾出版中外艺术史论专著多部,曾赴海内外许多大学和文化机构讲学。

1987年被授予“国家级突出贡献专家”荣誉称号,并担任多所大学的教授。

教学和学术研究之余所著散文集《文化苦旅》,先后获上海市文学艺术优秀成果奖、台湾联合报读书人最佳书奖、金石堂最具影响力的书奖、上海市出版一等奖等。

1983年出版《戏剧理论史稿》,此书是中国大陆首部完整阐释世界各国自远古到现代的文化发展和戏剧思想的史论著作,在出版后次年,即获北京全国首届戏剧理论著作奖,十年后获文化部全国优秀教材一等奖,而另一本于1985年发表的中国大陆首部戏剧美学著作《戏剧审美心理学》,次年亦荣获上海市哲学社会科学著作奖。

代表作有《文化苦旅》《山居笔记》《霜冷长河》等。

高二语文必修道士塔知识点及练习题今天我们为大家整理了人教版高二语文必修道士塔知识点及练习题,其中包括作者简介、主要内容、中心思想、写作背景、及同步练习试题,下面就一起来学习吧。

主要内容:描写了作者站在王圆箓的塔前,在想象中重现了这个道士愚昧无知地毁坏,并贱价出卖国家文物,而当时政府对此不闻不问的一段令人痛心的历史中心思想:主要内容+表带了作者对因愚昧的道士和不作为的政府而丢失的文物的的痛心与憎恨。

作者简介:余秋雨,1946年8月23日出生于浙江省宁波市余姚县,中国著名当代文化学者,理论家、文化史学家、作家、散文家。

1966年毕业于上海戏剧学院戏剧文学系。

1980年陆续出版了《戏剧理论史稿》《中国戏剧文化史述》《戏剧审美心理学》。

1985年成为中国大陆最年轻的文科教授。

1986年被授予上海十大学术精英。

1987年被授予国家级突出贡献专家的荣誉称号。

余秋雨以擅写历史文化散文著称,他的散文集《文化苦旅》在出版后广受欢迎。

此外,他还著有《山居笔记》《霜冷长河》《千年一叹》等散文作品。

《道士塔》写作背景莫高窟是我国最著名的佛教石窟。

在甘肃省敦煌县境内东南25公里处,开凿在鸣沙山东麓的断崖上。

历经一千多年的历史。

是我国文化艺术的一大宝库。

光绪二十六年道士王圆箓发现藏经洞,内藏写经、文书等文物4万多件。

1907年英国的斯坦因掠走写本、文书24箱,绘、绣佛画5箱。

1914年斯坦因再次从敦煌掠走5箱写本,两次共掠走遗书、写本1万余件。

1908年,法国人伯希和从藏经洞中拣选精品,掠走5000件。

1911年,日本人橘瑞超和吉川小一郎从王道士处弄走约600件经卷。

1914年俄国人奥尔登堡又从敦煌拿走一批经卷写本,并进行洞窟测绘,还盗走了第263窟的壁画。

1924年,美国人华尔纳又用特制的化学胶液,粘揭盗莫高窟壁画26块。

这些盗窃和破坏,使敦煌文物受到极大的损失。

而所有这些损失,大部分都与当时莫高窟的主持王道士有关。

王道士,即王圆箓,原是湖北麻城的农民,逃荒到甘肃,做了道士。

道士塔一、教学目的和要求1、全面把握课文内容及其内在联系2、理解文章对民族文化和民族生存状态的深层思考,体会作者悲怆苍凉的情感3、学会用自己的眼光赏析余秋雨的文化散文,培养良好的阅读习惯二、教学对象分析学生已有一定的阅读散文的经验,但较少接触文化散文和学者散文。

习惯于课本文章经典无可质疑的思路,阅读多以接受灌输的姿态出现,缺乏独立赏析的习惯和能力。

但对学界争议问题和批判性评价有浓厚兴趣,会以此为支点进行一定的探讨。

三、教材分析这篇文章是余秋雨文化散文的代表作,有浓厚的文化底蕴,也有强烈的感情抒发。

对是非功过问题没有简单论断,而是进一步发掘民族的生存状态和文化内涵。

运用小说叙事笔法处理枯燥的历史,且多次进行视角切换,有浓厚的主体意识,使文章区别于一般的文化散文,具有了更强的感染力,但也引起了相当的争议。

文字较浅显,但有个别句子需加以体会。

四、教法设计本课是自读文章,拟把更多的阅读空间和阅读自由还给学生,以几个主要问题作支撑,让学生进行研读和讨论,从中学会自主阅读及对散文进行赏析的方法。

讨论前应充分感知全文内容和结构,了解文章涉及内容的背景,并让学生掌握一定资料,使讨论有支点而非流于形式。

在讨论中落实发展性评价和立体对话的理念。

五、教学时数:1.5课时六、教学过程设计1、质疑导入:塔为佛教徒死后纪念建筑,但敦煌却有一道士塔,为什么?〔以问题激发学生的好奇心和阅读兴趣〕2、整体感知:学生自读全文,为四节各列一标题〔参考如下〕一、概述罪人塔二、愚昧无知毁文物三、贪图私利卖文物四、牢记耻辱研究文物3、介绍敦煌的艺术文化价值、文物流失情况和王道士生平。

4、给出探讨的主要问题:〔1〕王道士真是敦煌文物流失的罪魁祸首吗?从课文中找出依据。

〔2〕余秋雨在《道士塔》中描写的具体事件都是真实的历史吗?〔3〕作者为何要拦住运输敦煌文物的车队?5、小组自行讨论并记录,教师巡堂。

6、明确学习目标:从《道士塔》走近余秋雨,学会用自己的眼光看散文。

高二语文《道士塔》人教版【同步教育信息】一. 本周教学内容:第三册第三单元《道士塔》二. 学习目的:1. 全面把握课文内容和内在联系2. 学习本文灵活新颖的笔法表达悲怆苍凉的感情。

3. 理解作者思想感情,培养爱国主义情感和树立保护文物的思想意识三. 学习方法:1. 反复诵读体会本文在记述中抒发浓烈情感2. 充分了解敦煌莫高窟的有关图片资料四. 作者简介:一九四六年生,浙江余姚人。

在家乡读完小学后到上海读中学和大学,大学毕业后留校任教至今。

在海内外出版过史论专著多部,曾被授予“国家级突出贡献专家”、“上海市十大高教精英”等荣誉称号。

做过几年学院院长,辞职后潜心写作,在繁多的头衔中比较重视上海市写作学会一职,因为这个学会由全上海各大学的写作教授们组成,专门研究“写作”究竟是怎么回事。

近年来在教学和学术研究之余所著散文集《文化苦旅》先后获上海市文学艺术优秀成果奖、台湾联合报读书最佳书奖、金石堂最具影响力的书奖、上海市出版一等奖等。

五.《文化苦旅》简介:本书是余秋雨教授第一本文化散文集。

其中有些文章曾在各类文学评奖中获得首奖。

全书的主调是凭借山水风物以寻求文化灵魂和人生秘谛,探索中国文化的历史命运和中国文人的人格构成。

其中《道士塔》《阳关雪》等,是通过一个个古老的物像,描述了大漠荒荒的黄河文明的盛衰,历史的深邃苍凉之感见于笔端。

《白发苏州》《江南小镇》等却是以柔丽凄迷的小桥流水为背景,把清新婉约的江南文化和世态人情表现得形神俱佳。

《风雨天一阁》《青云谱随想》等直接把笔触指向文化人格和文化良知,展示出中国文人艰难的心路历程。

此外,还有早已传为名篇的论析文化走向的文章《上海人》《笔墨祭》以及读者熟知的充满文化感慨的回忆散文《牌坊》《庙宇》《家住龙华》等。

回作者依仗着渊博的文学和史学功底,丰厚的文化感悟力和艺术表现力所写下的这些文章,不但揭示了中国文化巨大的内涵,而且也为当代散文领域提供了崭新的范例。

六. 整体理解课文内容:思考:本文有四节,概括各节的主要内容,想想各节之间的联系1罪人塔——2愚昧无知毁坏文物——3贪图私利,出卖文物;外国冒险家欺骗、掠夺文物——4牢记耻辱,保护、研究文物七. 分析理解课文:第一节罪人塔1. 道士塔是怎样的?描叙塔群体现了什么气氛?2. 王道士是何人?为什么说他是罪人?而要他担起文化重债是无聊?3. 文物被劫掠的情况?4. 在写事、写人中倾泻了什么感情?明确:A悲凉B通过外貌描写,知其是平民、愚昧无知、是出卖文物之罪人。

但这不仅是个人罪行,而是一个民族悲剧。

归纳:以道士塔为引线,简要介绍王道士其人,概述文物被劫掠,愤怒指出这是一个民族悲剧。

第二节:愚昧无知,毁坏文物1. 当时欧美艺术家做什么,中国的文官做什么?敦煌文物被毁的根本原因是什么?2. 愚昧的王道士犯了何罪?他的心理活动和罪行细节,写得真实吗?3. 文中的四个“惨白”含义,表达作者什么感情?4. 该节有什么写作特点?明确:欧美艺术家有突破,歆羡东方艺术;中国文官昏庸无视艺术,无知道士掌管佛教艺术。

王犯罪而不知:涂抹壁画、毁坏雕塑,塑“天师、灵官。

”对他的心理活动描写和罪行细节描写,是依据道士身份,揣摩想象,是源于生活,又高于生活(艺术真实)看到两个“惨白”是真实情况,脑子两个“惨白”是混乱,难以言心之痛归纳:介绍王道士毁坏文物的经过,突出了他的愚昧无知,表达了作者悲愤难忍的思想感情。

心理活动和细节描写与对话——想象有据、生动跨越时空,在叙事中表愤情。

第三节贪图私利,出卖文物;外国冒险家欺骗、掠夺文物。

1. 发现藏经洞后,中国文官对文物采取什么态度?外国冒险家冒着危险赶来,与之形成什么对比?2. 细读王道士盗卖文物的经过和表现,突出了什么?3. 外国冒险家用什么手段掠走文物?又有哪些开脱之辞?4. 作者如何驳斥,带着什么感情?明确:A中国官员无赤肠,不下决心保护国家文物,而是放任不管并饱私囊;外国冒险家来掠夺文物,排除危险。

两者形成对比突出了中国官员的昏庸自私。

B王道士的贪图小利,愚蠢卑鄙。

C万里冲刺,长驱而入,欺骗掠夺。

抢救,使之见光明,无力研究D驳斥其没有基本前提,采取欺骗手段占有,要和他们比学问。

归纳:发现藏经洞,面对大量的珍贵文物,各色人士粉墨登场,首先,是愚蠢,卑劣的王道士贪图小利使大量文物流失,而中国文官有不可推卸的责任。

外国冒险家不顾一切,冒死赶来掠夺,又大言不惭的说是他们抢救了文物,而中国无力研究。

作者怀着义愤驳斥,并穿越时空拦下车队,却又左右为难——在此,作者直抒感情,抱恨无穷。

第四节:牢记耻辱,保护、研究文物1. 我国敦煌研究所的专家比我恨得还深表现在那里?2. 文中引用一位日本学者的话,目的什么?3. 中国的专家为什么没有太大的激动,而是默默的,……?明确:不愿抒发感情,加紧钻研,抢时间,争速度,实干精神,取得的成绩得到世界的公认。

愚昧的道士掌管敦煌艺术宝库的时代已经过去,现代的敦煌艺术研究家不会忘记耻辱,会在保护,研究敦煌文物的道路上做出更大成绩。

八. 艺术手法:1. 文章笔法新颖灵活表现在哪些方面?2. 文章带有一种悲怆苍凉的感情的感情,这种感情是如何表达的?3. 文章的语言有什么特点?明确:笔法新颖灵活:来源生活高于生活想象有据、生动(如心理活动和细节描写)跨越时空(如对话、拦车)直接抒情、在叙事中间接抒情语言多姿多彩——有时简洁,有文言遗风,口语化,有时鲜明,带有警醒意味一个国家,一个民族,也许有辉煌的历史,也许也有屈辱的过去,但不管是辉煌还是屈辱,都需要有几种精神,那就是爱国主义精神和实干精神,以及保护祖宗遗产的意识。

只有这样,我们才能干出成绩,才能在强手如林的世界和平崛起。

例1:王道土每天起得很早,喜欢到洞窟里转转,就像一个老农,看看他的宅院。

他对洞窟里的壁画有点不满,暗乎乎的,看看有点眼花。

亮堂一点多好呢,他找了两个帮手,拎来一桶石灰……什么也没有了,唐代的笑容,宋代的衣冠,洞中成了一片净白。

道士擦了一把汗憨厚地一笑,顺便打听了一下石灰的市价。

例2:当几面洞壁全部刷白,中座的塑雕就显得过分惹眼。

在一个干干净净的农舍里,她们婀娜的体态过于招摇,她们柔美的浅笑有点尴尬,道士想起了自己的身份,一个道士,何不在这里搞上几个天师、灵官菩萨?例3:今天我走进这几个洞窟,对着惨白的墙壁、惨白的怪像,脑中也只是一片惨白。

例4:那天傍晚,当冒险家斯坦因装满箱子的一队牛车正要启程,他回头看了一眼凄艳的晚霞。

那里,一个古老民族的伤口在滴血。

例5:“住手!”我在心底痛苦地呼喊,只见王道士转过脸来,满眼困惑不解。

是呀,他在整理他的宅院,闲人何必喧哗?我甚至想向他跪下,低声求他:“请等一等,等一等……”例6:被我拦住的车队,究竟应该驶向哪里?这里也难,那里也难,我只能让它停驻在沙漠里,然后大哭一场。

【模拟试题】一. 阅读下文,完成1—5题。

斯坦因他们回到国内,受到了热烈的欢迎。

他们的学术报告和探险报告,时时激起如雷的掌声。

他们在叙述中常常提到古怪的王道士,让外国听众感到,从这么一个蠢人手中抢救出这笔遗产,是多么重要。

他们不断暗示,是他们的长途跋涉,使敦煌文献从黑暗走向光明。

他们都是富有实干精神的学者,在学术上,我可以佩服他们。

但是,他们的论述中遗忘了一些极基本的前提。

出来辩驳为时已晚,我心头只是浮现出一个当代中国青年的几行诗句,那是他写给火烧圆明园的额尔金勋爵的:我好恨恨我没早生一个世纪使我能与你对视着站立在阴森幽暗的古堡晨光微露的旷野要么我拾起你扔下的白手套要么你接住我甩过去的剑要么你我各乘一匹战马远远离开遮天的帅旗离开如云的战阵决胜负于城下1. “常常提到古怪的王道士”中的“古怪”,其含义是……()A. 斯坦因他们觉得王道士脾气古怪,行礼行的鞠躬礼,称呼称什么“司大人讳代诺”什么的。

B. 斯坦因他们觉得王道士头脑好简单,编几句瞎话,他就相信了。

C. 斯坦因他们觉得王道士连一点经济头脑也没有,得一点小利就心满意足。

D. 斯坦因他们觉得让王道士这么一个蠢人,这么一个对文物毫无知识的道士掌管敦煌的稀世之宝,是令人诧异的。

2. “他们的论述中遗忘了一些极基本的前提”,这些极基本的前提是什么?3. “要么我拾起你扔下的白手套”是什么意思?4. “要么你接住我甩过去的剑”是什么意思?5. 引用的诗句表达了怎样的感情?二. 阅读下文,完成1~3题。

我不禁又叹息了,要是车队果真被我拦下来了,然后怎么办呢?我只得送缴当时的京城,运费姑且不计。

但当时,洞窟文献不是确也有一批送京的吗?其情景是,没装木箱,只用席予乱捆,沿途官员伸手进去就取走一把,在哪儿歇脚又得留下几捆。

结果,到京城时已零零落落,不成样子。

偌大的中国,竞存不下几卷经文!比之于被官员大量糟践的情景,我有时甚至狠狠心说一句:宁肯存放在伦敦博物馆里!这句话终究说得不大舒心。

被我拦住的车队,究竟应该驶向哪里?这里也难,那里也难,我只能让它停驻在沙漠里,然后大哭一场。

我好恨!1. 一批洞窟文献送京的情景说明哪些问题?2. “宁肯存放在伦敦博物馆里”一句,是狠狠心说的,又觉“终究说得不太舒心”,这样的思想感情怎样理解?3. “大哭一场”表达什么感情?三. 阅读下面文章,完成1—4题贝壳未碎小城萨拉曼卡十分紧凑,不管你怎么走,只要找得到中间像一个方形老城堡似的市政广场,怎么也迷不了路。

几乎所有的街道都认那里伸展出来,每次走的有点迷糊了,就再回到那里重新开始,几次下来,已熟如故土,不再有迟疑的步履。

但是,对于欧洲小城,千万不能这么套近乎。

你以为已经了如指掌,实际上恐怕连边沿都没有摸着。

特别是那些只蛤体给你提供一二个亮点的小城,更要另眼相看,一二个亮点,是醇化过后的简明,背后躲着大量被省略的文章。

萨拉曼卡在市政结构上的亮点是那个广场,而在精神结构上的亮点却是大学。

萨拉曼卡大学没有围墙,因此够不成表面上的中心,转弯抹脚都是大学的某系某科,连城里的一切纪念品商店都在出售与大学有关的物件。

事情一与大学相连,便立即变的深不可测,更何况萨拉曼卡大学是西班牙最古老的大学。

或曾在一本历史书上读到过,哥伦布出发远航前为了进一步熟悉与航海密切有关的天文学知识,曾特地来到萨拉曼卡,与几位博学的修士深讨,这些修士,当时好像就是萨拉曼卡大学的教授。

那么,小小的萨拉曼卡,早在哥伦布时代就已经是学术研究中心,它在欧洲人发现新大陆之前已经对辽阔的未知世界有过推测和遥望,而且懂得从天文学的高度来设计航线。

因此,它小不堪言又大而无边。

哥伦布到这里来的具体行迹当然是不可能找到参证的了,但我愿意带着冒险家出发前的心境在这些安静的街道间走走,想想安适如何怂恿了冒险,小街如何觊觎着大海。

正这么走着,我突然停步,在一个街口看到了一位古老又巨大的建筑,浑身是古朴的土黄,但满墙却雕满了贝壳!对大海的渴望如此不言而喻,又把这种渴望展现得如此气派。