高中历史 第1课 中华文明的起源与早期国家教案 新人教版必修《中外历史纲要(上)》

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:10

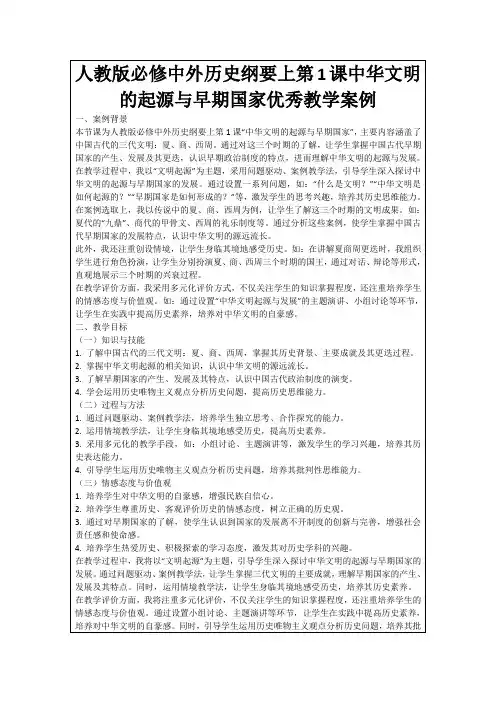

高一历史必修一《中华文明的起源与早期国家》教案中华文明的起源与早期国家【教材分析】本课是人教版必修上册《中外历史纲要》第一单元第1课《中华文明的起源与早期国家》,本课通过三个子目(石器时代的古人类和文化遗存、从部落到国家、商和西周)了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及早期国家产生的关系;认识夏、商、西周的国家制度和经济文化。

本课在整个材当中处于开篇的重要地位。

【教学目标与核心素养】【唯物史观】通过研究,使学生了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源的关系,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】通过《中华文明的起源与早期国家》教科书和配套课件,认识早期中华文明所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】通过历史图片和历史资料提出问题、设置牵挂,使学生通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解夏商周国家制度的特征,提高学生探究分析历史问题的本领。

【历史解释】引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识夏商周国家的特征,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】通过教学让学生熟悉到分封制与宗法制相联合,促进了中原民族和同一多民族国家观念的形成;宗法观念一定程度上影响了中华民族精神的形成和发展。

【教学重难点】1.重点:中华文明起源及早期国家的形成2.难点:夏、商、西周的政治、经济、文化特征【课前准备】1.利用网络资源进行前期课前准备,提出问题请教师有目的性地准备课程资料。

2.学生课前预,查阅相关背景资料,汇集有关资料。

【教学过程】【课堂导入】通过相关图片,导入本课研究。

【讲授新课】石器时代的昔人类和文化遗存问题情境人类最早使用的工具是石器,请阅读教材内容,指出石器时代分为哪两个阶段?区分两个阶段的标准分别是什么?两个阶段各有哪些代表性的文化遗址?自主研究石器时代分为旧石器和新石器两个时代。

部编新教材高一历史第一单元第一课课时案例教学案例基本信息课题中华文明的起源与早期国家年级高一年级模块教科书版本及章节部编新教材第一单元第1课新授课□章/单元复习课□模块复习课□√课型初/高三专题复习课□习题/试卷讲评课□教学设计1. 整体思路及课标要求、教学方式第一单元的主题可以提炼为:中华文明和早期国家形成与发展时期,也就是夏、商、周,即奴隶制社会的形成与发展时期。

经过春秋战国时期政治、经济、社会、文化和思想理论上的大变动,出现百家争鸣的活跃局面,为秦汉统一多民族封建国家的形成,奠定了基础。

本课是第一单元第1课,它对于认识中华文明起源起着至关重要的作用。

本课需要选择大量文物,研究许多文化遗迹,提供必要的文献史料,采用史料实证的方法,并运用唯物史观做指导,才能够让学生理解、认识早期中华文明的特质和成果。

课标要求通过了解石器时代中国境内有代表有代表性的文化,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

本节课学习对学生培养家国情怀及批判性思维会有所帮助;本课采用问题式及史料实证教学模式。

2. 教学内容逻辑分析早期中华文明这一课,从文明形态上看,早期中华文明中华文明文明;从思维发展逻辑上看,遗迹、文物抽象历史结论;从社会发展看,从原始群氏族部落早期国家;从生产力发展上看旧石器新石器青铜器;从内容关系上看,由不同区域和特点的遗址华夏文明的起源。

3. 学习者分析本课内容初中学生有部分知识是学过的,但高中的要求是在知识基础上,认识中华文明的多元一体,并且培养学生的历史思维,这个层次是刚刚进入高中的孩子所比较困难的。

4. 学习目标设计1. 总体目标,认识中华文明的多元性一体的特点,了解早期国家特征。

2. 重点研究良渚文化遗址,通过图片、文字等资料研读,认识中华文明的起源(能力目标是培养史料实证)。

3.能够通过夏、商、周的文物、文献材料,了解早期国家特征(能力目标是史料实证、家国情怀)。

中外历史纲要上第一课《中华文明的起源与早期国家》教案教学目标(核心素养)1.唯物史观学生通过史料分析,了解新旧石器时代的区别和更替,掌握古人类古文化遗存的分布,古代中国从部落到国家的知识和商西周的相关史实。

帮助学生更好地理解人类始终有一个从低级向高级过渡的过程。

通过向学生展示大量史料,帮助培养学生唯物史观。

2.时空观念通过向学生展示新时器时代的文化遗址、原始人类分布、夏商周的地图,以及周朝形势图,帮助学生更好地将时间和空间结合起来,对历史知识有一个更加全面的认识,了解从原始社会过渡到早期国家的历程。

3.史料实证学生通过文献资料所提供的有效信息,认识石器时代的人类演变过程及文化遗存和夏商周时期的相关知识,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

4.历史解释学生通过了解古人类和古文化的分布以及夏商周时期的政治制度的相关知识,学会解释其中的原因和西周典章制度的区别联系。

5.家国情怀通过向学生传授新旧石器时代的区别和更替,古人类古文化遗存的分布,古代中国从部落到国家的知识和商西周的相关史实,树立学生的家国情怀和民族自豪感。

教学重难点重点:中华文明起源的特点,中华文明的特点,夏商周的制度,早期国家的特征难点:生产力、私有制、阶级与国家产生的关系,早期国家的特征时空思维教学方法问题导学法,讲授法,提问法,多媒体教学法学法指导自主学习法,合作探究法课时安排一课时教具多媒体课件教学过程导入新课:导言框新课讲授:一、基础知识梳理二、重难点问题解析(一)中华文明起源的特点分布广泛,并逐渐形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

(二)中华文明的特点总体:悠久性,本土性,兼容性,分布广泛,多元一体。

(记忆)①中华文明历史悠久,源远流长,具有鲜明的本土特点,是世界上最古老的文明之一。

②中华文明的起源,分布广泛,而后又汇聚于中原黄河流域,并逐渐形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

③中华文化的发展在不同区域是不平衡的,这种不平衡性导致了不同区域间的互补关系,是中华文化产生汇聚和向一体发展的动力因素。

高中历史第1课《中华文明的起源与早期国家》教学设计一、设计思路:采用“导学导用”的模式,按旧石器时代、新石器时代(早中、晚期)、三皇五帝至夏、商与西周的时空演进构建教材,以中华文明的起源特点、先民的出现、文明的奠基、文明的曙光、文明的产生、文明的发展为明线,以从生产力、私有制、阶级、国家发展历程和早期国家特点为暗线。

通过史论结合、论从史出的思考和多样化教学手段,充分发挥学生的主体性,使学生在时空背景下理清中华文明的产生历程,在完成课程目标基础上培育核心素养。

在核心素养方面,以唯物史观解析国家的产生、中华文明起源的历程,以时空观念掌握掌握原始社会分期和早期国家政权的更迭;以史料实证掌握石器时代重要的文化遗存;用历史解释解读分封制、宗法制、井田制。

以家国情怀分析石器时代中国代表性文化遗存中华文明起源的关系。

二、学情分析:初中历史具有典型的故事性、直观性,高中历史侧重于学术性,高一学生处于初中到高中的过渡期,思维活跃,参与意识强,具有一定独立思考能力,但基础知识储备不足,思维能力有待提高,对学术性知识理解不够深入。

教师需根据学情构建知识体系,增加课件的故事性与直观性,然后采取深入浅出、生动形象的方法引导学生进行目标性学习。

三、教材分析:本课教学课时1课时,为人教版《中外历史纲要》第1单元第1课,下启第2课《诸侯纷争与变法运动》。

教材分三个子目,第一子目“石器时代的古人类和文化遗存”主要介绍石器时代文化遗存及其特征;第二子目“从部落到国家”讲述三皇五帝到夏朝的历史概况;第三子目“商和西周”讲述商和西周的政治、经济概况。

四、课程标准:通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

在阅读多种史料的基础上,通过认识中华文明的起源与早期国家的建立,培养时空观念素养,增强对中华文明的认同感和自豪感。

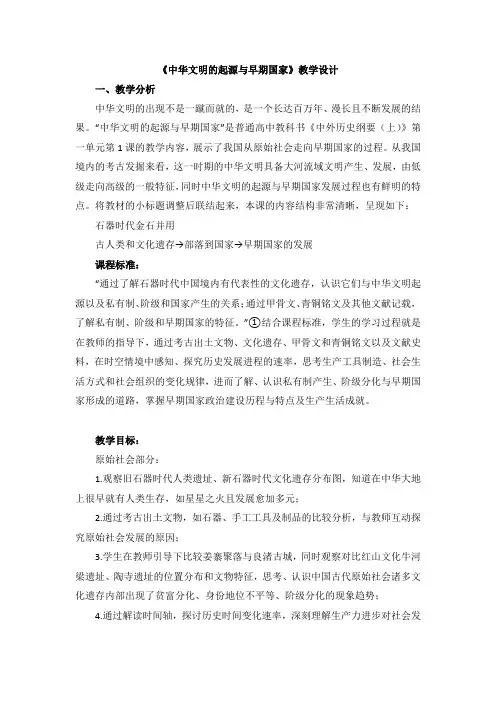

《中华文明的起源与早期国家》教学设计一、教学分析中华文明的出现不是一蹴而就的,是一个长达百万年、漫长且不断发展的结果。

“中华文明的起源与早期国家”是普通高中教科书《中外历史纲要(上)》第一单元第1课的教学内容,展示了我国从原始社会走向早期国家的过程。

从我国境内的考古发掘来看,这一时期的中华文明具备大河流域文明产生、发展,由低级走向高级的一般特征,同时中华文明的起源与早期国家发展过程也有鲜明的特点。

将教材的小标题调整后联结起来,本课的内容结构非常清晰,呈现如下:石器时代金石并用古人类和文化遗存→部落到国家→早期国家的发展课程标准:“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

”①结合课程标准,学生的学习过程就是在教师的指导下,通过考古出土文物、文化遗存、甲骨文和青铜铭文以及文献史料,在时空情境中感知、探究历史发展进程的速率,思考生产工具制造、社会生活方式和社会组织的变化规律,进而了解、认识私有制产生、阶级分化与早期国家形成的道路,掌握早期国家政治建设历程与特点及生产生活成就。

教学目标:原始社会部分:1.观察旧石器时代人类遗址、新石器时代文化遗存分布图,知道在中华大地上很早就有人类生存,如星星之火且发展愈加多元;2.通过考古出土文物,如石器、手工工具及制品的比较分析,与教师互动探究原始社会发展的原因;3.学生在教师引导下比较姜寨聚落与良渚古城,同时观察对比红山文化牛河梁遗址、陶寺遗址的位置分布和文物特征,思考、认识中国古代原始社会诸多文化遗存内部出现了贫富分化、身份地位不平等、阶级分化的现象趋势;4.通过解读时间轴,探讨历史时间变化速率,深刻理解生产力进步对社会发展的推动作用。

夏、商、西周部分:1.结合时间轴,梳理国家管理制度;2.结合地图,观察三代统治疆域的变化;3.运用教材相关内容和教师提供的材料,比较、分析、探究夏、商、西周的制度变迁,认识、理解国家管理及治国思想的进化发展,体会国家形态不断发展的趋势,感悟这一时期对我国历史发展的推动作用。

《中外历史纲要》(上)第一单元从中华文明的起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固第1课中华文明的起源与早期国家教案课标要求:通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

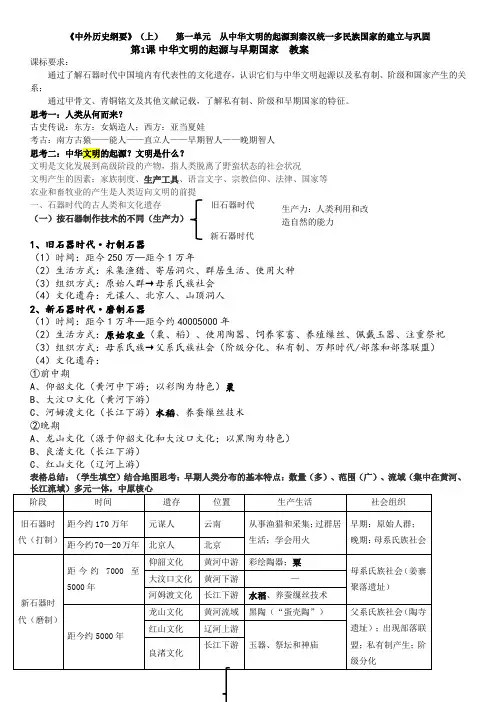

思考一:人类从何而来?古史传说:东方:女娲造人;西方:亚当夏娃考古:南方古猿——能人——直立人——早期智人——晚期智人(2)生活方式:采集渔猎、寄居洞穴、群居生活、使用火种(3)组织方式:原始人群→母系氏族社会(4)文化遗存:元谋人、北京人、山顶洞人2、新石器时代·磨制石器(1)时间:距今1万年—距今约40005000年(2)生活方式:原始农业(粟、稻)、使用陶器、饲养家畜、养殖缫丝、佩戴玉器、注重祭祀(3)组织方式:母系氏族→父系氏族社会(阶级分化、私有制、万邦时代/部落和部落联盟)(4)文化遗存:①前中期A、仰韶文化(黄河中下游;以彩陶为特色)粟B、大汶口文化(黄河下游)C、河姆渡文化(长江下游)水稻、养蚕缫丝技术②晚期A、龙山文化(源于仰韶文化和大汶口文化;以黑陶为特色)B、良渚文化(长江下游)按社会组织(生产关系)划分:原始社会A 原始人群:①含义:原始人群是史前时期的初级阶段,也是人类最早的社会组织形式。

原始人群又可分为"猿人"、"古人"两个阶段。

这一时期在考古学上属于旧石器的早期和中期。

②主要代表:元谋人、蓝田人、山顶洞人、北京人等 ③特点:人与人之间联合,共同劳动B 、C 、氏族公社:是以血缘为纽带而形成的人类共同体,是原始社会的高级阶段。

氏族公社经历了母系氏族公社和父系氏族公社,后来为国家所代替。

B 母系氏族社会:①含义:氏族社会的早、中期为母系氏族,即建立在母系血缘关系上的社会组织,是按母系计算世系血统和继承财产的氏族制度,是氏族社会的第一阶段。

中华文明的起源与早期国家【教学目标】通过分析中国史前文化遗址示意图、探究周灭商的具体时期和研讨西周形势图(唯物史观、时空观念、历史解释),了解中国早期的纪年方法,感受地理因素对历史的影响(时空观念),了解私有制、阶级和国家的由来,知道早期国家的特征(唯物史观、历史解释),学习二重证据法等史学方法(唯物史观、史料实证),为中华文明源远流长而感到骄傲,增强文化自信(家国情怀)。

【教学重难点】重点:了解中国境内有代表性的文化遗存;知道私有制、阶级和早期国家的特征;了解二重证据法。

难点:认识私有制、阶级和国家产生的关系;【教学过程】导入新课:有个地方,叫二里头,同学们还记得吧,据说那里是夏王朝的都城遗址。

二里头在河南洛阳,河南在地理上属于北方,那里的人主要是以面食为主,不像我们湖南人,主要是以稻米为主。

可是,考古工作者在偃师二里头遗址中浮选出大量植物种子,其中栽培农作物的籽粒有粟、稻、黍、小麦、大豆五种,而粟和稻的绝对数量和出土概率较高,说明当时人们的粮食消费以粟和稻为主。

这是为什么呢?(为什么北方人会大量生产和消费稻米呢?)教学新课:一、天下为公——石器时代的古人类和文化遗存1、特殊的自然地理环境在史前时期,对于整个社会经济文化的发展具有决定性影响的当首推农业的发明,而最有利于农业发生和发展的,大概有三个地区,其中最主要的是华北和华中两个地区,它们是农业发生与发展的两大温床。

这两大温床紧相毗连,各有特色而又相互补充,这在世界上是独一无二的。

它们的发展对于中华文明的起源、文明特点的形成以及往后的发展道路都具有十分深远的影响,是伟大中华文明的摇篮。

2、众多的文化遗存讲述:中华文明起源很早,从旧石器时代到新石器时代,先后出现了诸多史前文化遗存,主要集中于辽河、黄河和长江三大流域,具体来说是这样的(结合板书加以介绍):问:现在大家看到的就是中国史前文化区系示意图,从图中能获取什么信息?预设:史前文化分布广泛,各地都有;分布不均,集中在黄河流域和长江流域;集中在大河流域,受自然地理环境影响较大;相互之间的距离比较近,便于交流。

第1课中华文明的起源与早期国家文明是人类文化和社会发展的一个新阶段。

这一阶段的特征是:物质资料生产不断发展,精神生活不断丰富,社会分工和分化加剧,由社会分工和阶层分化发展成为不同阶级,出现强制性的公共权力——国家。

文明是在国家管理下创造出的物质的、精神的和制度方面的发明创造的总和。

文明的起源实质上就是国家的起源一、中华文明的起源——石器时代(原始社会:约距今170万年前—BC2070年)原始社会(石器时代)旧石器时代新石器时代早期(距今约7000至5000年)晚期(距今5000年)工具打制石器打磨制石器代表性遗存元谋人(约距今170万年)北京人(约距今70—20万年)仰韶文化(黄河中游)【彩绘陶器、粟】龙山文化(万邦时代)【黑陶,又称“蛋壳陶”】大汶口文化(黄河下游)河姆渡文化(长江下游)【水稻、养蚕缫丝】良渚文化(长江下游)【玉器、大规模的祭坛和神庙】红山文化(辽河上游)生产活动渔猎和采集原始农业、手工业(陶器)、畜牧业(饲养家畜)生活方式群居生活学会用火定居社会发展阶段原始人群母系氏族公社父系氏族公社社会发展状况生产力低下,尚未产生贫富分化,成员共同劳动,成果共享社会贫富分化与不平等开始出现,私有制产生,阶级分化日益明显,部落中出现权贵阶层;氏族间的联系更加紧密,形成较大的部落联盟。

引入两个概念:生产力:人类利用和改造自然的能力,主要表现为生产工具的革新。

生产关系:是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,包括生产资料所有制的形式,产品分配的形式等。

生产关系是由生产力水平决定的。

中国早期人类分布的特点:集中在黄河、长江流域中国新石器时代文化遗存分布特点:数量众多,分布范围广,集中在大河流域,中原核心【为多元一体的发展奠定基础】二、早期国家(一)夏(约前2070年——约前1600年建都阳城,历史遗存:河南洛阳偃师二里头文化遗址)1 公共权力(指由立法行政、司法等国家公共机构行使的权力)的出现:夏朝是我国第一个奴隶制王朝,中央设立主管行政、军事、司法和宗教的机构和官职,夏王是最高的统治者,直接控制夏部族生活的地区,对其他地区则通过一些部族间接统治。

第1课中华文明的起源与早期国家学法:自主学习法、小组研讨法板书设计第1课中华文明的起源与早期国家一、其命维新——中外的交流与新生二、辉光日新——东西方的转型与进步三、万象更新——中华文化的智慧与方案教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图新课导入(中华文明的起源与早期国家)以文化与文明的名词辨析开始今天的新课·文化(Culturecultivate)石器时代特别是新石器时代,包括金石并用时代的原始部落人类遗迹。

·文明(Civilizationcivil)人类社会发展过程中的高级阶段,相对于“蛮荒”“蒙昧”,主要标志是国家的诞生。

同学们,今天我们将学习第一课《中华文明的起源与早期国家》,带着疑问,我们来看看“文化”与“文明”分别什么意思。

思考问题并回答吸引学生兴趣,引发学生思考。

一、石器时代的古人类与文化遗存(原始社会约170万年前约2070年)(一)旧石器时代1、我们先看一下这副地图,书上第二页的中国旧石器时代重要人类遗址分布图,人类遗址发布有何特点?(空间上,北到辽河流域、南至珠江三家洲、东到大海、回忆初中所学的相关知识,带问题阅读教材和PPT图文材料,解读材料学会提取材料信息,概括及分析问题能力掌握必备基础知识,认识旧石器时代的西到青海的广大区域。

旧石器时代的人类遗址有数百处之多,分布广泛,集中在大河流域)2、结合所学知识我们来归纳一下旧石器时代的特点:旧石器时代:打制石器、采集渔猎生活、能控制使用火。

从使用的工具来看,此时的生产力水平低,因此需要集体生活,共同劳动才能维持生活,所得也是共同分配,我们把这种生产方式称为公有制(二)新石器时代1、距今约1万年前,中国进入新石器时代,我们来认识一下新石器时代主要的文化遗存,同学们看一下书上那个的中国新石器时代文化遗存分布图。

我们一起来走进新石器时代,看看各文化遗存的生活特点。

在新时期时代的遗存中,我们发现了磨制的石器、种子、家畜,这说明新石器时代的人们开始从事原始农业生产,脱离茹毛饮血的动物状态,由狩猎和采集过渡到定居的农业生活,人类摆脱野蛮走向了文明,并形成了多个文化区。

第一课中华文明的起源与早期国家【课程标准】1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

【教学目标】1.唯物史观:通过中国早期文明的演变发展使学生初步感知人类历史有一个从低级到高级的发展趋势。

2.时空观念:通过探究周灭商的具体时期、分析中国史前文化遗址和西周形势图帮助学生了解纪年方法和地理因素如何影响历史。

3.史料实证:通过探究周灭商的具体时期养学生史料实证的意识和方法。

4.历史解释:通过分析西周定都的原因帮助学生理解分封制和宗法制的由来。

5.家国情怀:为中华文明源远流长而感到骄傲,进一步增强文化自信。

【教材分析】本课的内容事实上有两部分组成,一是中华文明的起源,二是早期国家的特征。

所以本课的设计有如下方案:一是直接分两课来讲,一课讲中华文明的起源,突出考古材料的作用,突出培养史料实证和历史解释的素养。

一课讲早期国家的特征,内容基本上就是原历史必修一的内容。

一是突出重点来讲,相比较而言,早期国家的特征更为重要,那么就可以简单地介绍一下早期文明遗址然后直接讲早期国家的特征。

再有一种就是主题引导了,比如本课可以“礼乐文明的源起与演变”为主题来贯穿中国新石器时期文化和夏商周三代文明。

【教学方法】本节课主要采用谈话讲述法进行,同时配合提问、史料阅读、课堂讨论等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力。

结合本节课图片较多的特点,在教学过程中可结合图来讲解,增强教学的直观性。

【教学过程】一、考古遗迹溯文明——石器时代的古人类和文化遗存石器时代,是考古学家假定的一个时间区段,为考古学上的术语,这一名称是英国考古学家卢伯克于1865年首先提出的,这个时代在地质年代上已进入全新世。

石器时代分为旧石器时代、中石器时代与新石器时代。

考古学对早期人类历史分期的第一个时代,即从出现人类到青铜器的出现,大约始于距今二三百万年,止于距今5000至2000年左右。