第六、七章 原始社会建筑与奴隶社会建筑

- 格式:ppt

- 大小:2.12 MB

- 文档页数:62

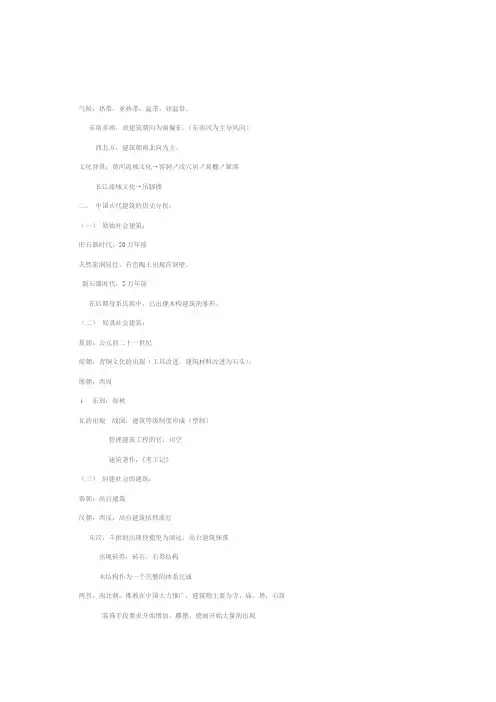

气候:热带,亚热带,温带,亚温带。

东南多雨,故建筑朝向为南偏东。

(东南风为主导风向)西北方,建筑朝南北向为主。

文化背景:黄河流域文化→窑洞↗浅穴居↗窝棚↗聚落长江流域文化→吊脚楼二,中国古代建筑的历史分段:(一)原始社会建筑:旧石器时代:50万年前天然崖洞居住,有色陶土出现在洞壁。

新石器时代:5万年前在后期母系氏族中,已出现木构建筑的雏形。

(二)奴隶社会建筑:夏朝:公元前二十一世纪商朝:青铜文化的出现(工具改进,建筑材料改进为石头)。

周朝:西周↓东周:春秋瓦的出现战国:建筑等级制度形成(型制)管理建筑工程的官:司空建筑著作:《考工记》(三)封建社会的建筑:秦朝:高台建筑汉朝:西汉:高台建筑依然流行东汉:斗拱的出现使檐更为深远,高台建筑抹落出现砖劵,砖石,石劵结构木结构作为一个完整的体系完成两晋,南北朝:佛教在中国大力推广,建筑物主要为寺,庙,塔,石窟装饰手段要求开始增加,雕塑,壁画开始大量的出现隋朝,唐朝:木构建筑步入成熟期城市建筑:唐朝的长安城南北大运河宋朝:建筑体型较隋唐为小,装饰手段较为华丽,精巧。

“里坊制”的取消。

装修,彩画,家俱基本定型,室内布置开始受到重视。

《营造法式》古代最完整的建筑技术书完成。

元,明,清朝:元朝使各个民族文化交融。

“减柱法”,“偷心造”。

明清封建制度更加严密,严格,制砖业有广泛的民展。

官式建筑定型。

皇家,私家园林民展,是封建社会建筑的最后高潮。

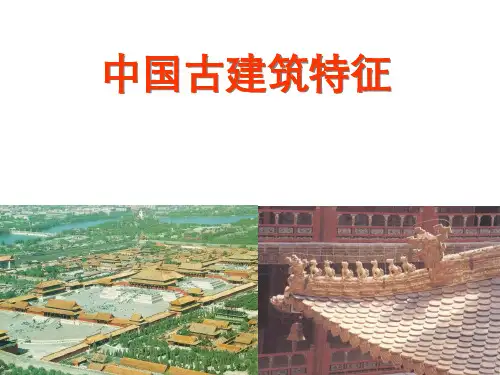

三,中国古代建筑的特点(一)结构上的特点:木结构形式1,结构的方式:〈1〉抬梁式:梁瓜柱〈2〉穿斗式:较小的柱和穿〈3〉井干式:木制四周墙体2,木结构的优点:〈1〉围护与承重结构截然分开,使建筑形式更加自由。

〈2〉适应不同的气候环境,利用墙体厚度,窗大小位置的变化来适应。

〈3〉有减少地震的危害性,榫卯镶接方式,柔性连接。

〈4〉材料造取方便,易于加工运输,预制建筑。

3,木结构外的其他建筑材料:瓦,空心砖,陶质砖,琉璃砖,琉璃瓦。

中国古代建筑发展概况基本内容原始社会建筑:旧石器时代→新石器时代奴隶社会建筑:夏→商→西周→春秋封建社会前期:战国→秦→汉→魏晋南北朝封建社会中期:隋→唐→宋封建社会后期:元→明→清第一节原始社会建筑1.1、旧石器时代:(1)、打制石器时代(800万年前——6000~7000年前)80万年前——陕西蓝田人——直立行走——旧石器时代初期;1.7万年前——山顶洞人——细小石器文化——向新石器时代过渡。

旧石器中晚期出现氏族(2)、建筑形式:穴居、巢居;史载:上古之世,人民少而禽兽多,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害(韩非子-五蠹)。

下者为巢,上者为营窟(孟子-滕文公)。

1.2、新石器时代(6、7000年前—-21世纪)一、古史传说的时代燧人氏——火的应用,熟食有巢氏——构木为巢,住屋的开始伏羲氏——渔猎时代,数字概念:仰则观象于天,俯则观法于地,旁观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,始画八卦,以通神明之德,以类万物之情,造书契以代结绳之政,于是始制嫁娶,以俪皮为礼,结网罟以教佃渔神农氏——农业时代轩辕氏——黄帝,炎黄子孙《孟子•滕文公》记载“下者为巢,上者为营窟”即地势低洼潮湿的地段作巢居,地势高亢燥爽的地段作穴居。

在黄河流域,即使在长江流域、珠江流域以及西南、东北地区,凡具备黄土地带条件,总是采取穴居的方式。

“有巢氏”教人“构木为巢”;是古代中国广为流传的一个传说,说明远古曾经存在过巢居。

但是,真正发明巢居的应不是个别人,而是氏族集体,是世世代代营造经验积累的结果。

巢居产生的时代,大约在氏族社会早期。

长江流域中下游地区是我国文化发展较早的地区之一。

远在6000—7000年以前,长江下游滨海一带即发展了堪与黄河流域仰韶文化媲美的“河姆渡文化”。

由于这一带河流沼泽密布,地下水位很高,一般不可能采用挖洞的办法来解决居住问题。

1。

仰韶文化(公元前5000年—公元前3000年)文化面貌:母系氏族原始农业烧制陶器定居的村落集中的葬地以一个大房子为核心,其他小房围绕中间空地与大房子作环形布置,反映了氏族公社的活动情况穴居1)陕西临潼姜寨遗址—大房子2)陕西半坡村遗址分为三个区域:北:墓葬区东:制陶窑场南:居住区2)陕西半坡村遗址中期:居住面上升到地面围护结构:木骨泥墙;2)陕西半坡村遗址晚期:分室建筑—大空间分隔组织3)郑州大河村F1-4—木骨泥墙木骨泥墙出现的重要性在于,它是建筑由地下到地上的关键。

第一章中国古代建筑发展概况第一节原始社会建筑第二节奴隶社会建筑第三节封建社会前期建筑第四节封建社会中期建筑第五节封建社会晚期建筑第一节原始社会建筑(六、七千年前——公元前21世纪)一.旧石器时期的建筑1.文化背景:上古传说有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏“中国”——尧舜禹时人们认为自己居住在世界的中心《山海经》“华夏”——春秋时中国人统称为“华”或者“诸华”,异族人称为“夷”中国西部称为夏,东部称“东夏” ——《中国通史》“朝代”——一个家族统治天下的一段时间逐鹿之战——迁徙、战争、聚合中产生具有多根系、多元性2.居住状况:•近水。

•洞口标高较高,避免水淹•洞口较为干燥,以利生存•洞口背寒风¡ª¡ª极少有朝向北方或东北方的•居住使用接近洞口部分,洞内低凹处埋死者原始社会的建筑处于胚胎期,对后来建筑影响很大,胚胎期研究应用于中西建筑之比较分析二.新石器时期的建筑遗存第二节奴隶社会建筑(B.C 21世纪——B.C 476年)一.夏(前21世纪——前16世纪)二.商(前16世纪~前11世纪)三.西周(前11世纪——前771年)一、夏(前21世纪¡ª¡ª前16世纪)二、商(前16世纪~前11世纪)1.历史背景•启——太康——后羿——仲康——“少康中兴”胤甲……商在东方强盛•商汤,西亳自称武王:农业进步,商业兴起王亥:牛车、货币、做买卖•盤庚抑奢,迁殷——纣王荒淫,被周武王灭。

2. 建筑状况:•宫殿、陵墓—居住、厚葬—等级制的结果例:河南偃师二里头、河南安阳小屯村•技术发展——永定柱、夯土技术科技:青铜器、骨器、皮革、酿酒、舟车、木工、织帛等世传技艺。

•茅茨土阶•艺术特征:青铜器、雷纹、云纹、甲骨文隶书、象形文字——方正、直线多而圆角少,首尾常露锋芒——线的艺术•建筑整齐方正,布局的结构美有所显露但不自觉。

传统院落式布局已具雏形。

中国建筑史复习笔记绪论中国古代建筑的特点一.建筑的多样性与主流1.多样性:1)南方气候炎热潮湿的山区——架空的竹木建筑——干阑2)北方游牧名族——便于迁徙的轻质骨架覆以毛毡——毡包3)新疆干旱少雨地区——土墙平顶或土胚拱顶4)黄河中上游——黄土断崖挖出的横穴——窑洞5)东北与西南大森林——利用原木垒成墙体——井干式2.主流:使用木构架承重的建筑二.木构架建筑的优势与缺陷中国古代建筑以木构架结构为主要的结构方式。

1.优势:1)取材方便。

2)适应性强。

3)较强的抗震性能。

4)施工速度快。

5)便于修缮搬迁。

2.缺陷:1)木材越来越稀少。

2)易遭火警。

3)难以满足大空间、复杂的空间需求。

三.组群布局1.以木构架结构为主的中国修建系统,在平面布局方面具有一种简明的组织规律。

就是以间为单位构成单座建筑,再以单座建筑组成庭院,进而以庭院为单元,组成各种形式的组群。

中国古代修建群体布局:讲求深度的深远美。

讲求条理的节奏美。

讲求序列的次序美。

讲求乐趣的意境美。

1)纵轴线为主,横轴线为辅。

2)纵横轴线同等重要。

3)部分有轴线。

4)无轴线。

2.庭院的围合方式:1)主房与院门之间用墙围合。

2)主房与院门之间用廊围合,通常称为廊院。

3)主房前两侧工具相对各建厢房一座,前设院墙与院门,称之为三合院。

1四.修建与环境1.善择基址2.因地制宜3.整治环境4.心理补偿四.建筑类型1.居住建筑2.政权建筑及其附属设施3.礼制建筑4.宗教建筑5.贸易与工业修建6.教诲、文化、娱乐修建7.园林与风景修建8.市政修建9.标志性建筑10.防备修建五.工官制度1.工官是城市建设和建筑营造的具体掌管者和实施者,对古代建筑的发展有着重要影响。

工官制度是中国古代中央集权与官本位系统体例的产物。

2.历史上有名的工官:隋代——XXX宋朝——XXX明代——XXX、XXX等第二节中国古代修建的立面构成1.单体建筑的“上分”——屋顶一.种类1.庑殿(宋称四阿顶)2.歇山(宋称九脊殿)3.悬山4.硬山5.攒尖(宋称斗尖)6.单坡7.平顶2二.屋顶的组合形态一)水平组合1.正脊并联1)屋檐勾连2)并连式抱厦3)翼角对接2.正脊串联1)两夹2)骑楼3)迭落4)牌楼5)阙式串联3.正脊相交1)丁字相交2)十字相交3)转角相交二)竖向组合1.重檐构成1)重檐庑殿2)重檐歇山3)重檐攒尖4)密檐塔2.重楼构成三.屋顶做法一)屋面曲线1.檐口曲线2.屋面曲线3.屋脊曲线二)屋角三)屋脊和屋面粉饰2.单体修建的“平分”——屋身33.单体建筑的“下分”——台基一.台基的基本构成1.XXX2.台阶垂带踏跺如意踏跺礓礤3.栏杆4.月台正座月台包台基月台第三节中国古代建筑的结构类型及特点一.叠(抬)梁式特点:柱上搁置XXX,梁头上搁置檩条,梁上再用矮柱支起较短的梁,如此层叠而上。

中国建筑发展历程中国建筑、西方建筑、伊斯兰建筑被认为是世界三大建筑体系,成为人类共同的精神财富。

其中又以中国建筑和西方建筑延续时代最长、流域最广,成就也就更辉煌。

中国古代建筑的历史分期:原始社会后期、秦汉、魏晋南北朝时期、隋唐、宋元、明清一、原始社会建筑:这一时期的建筑史中国建筑的初始时期,主要有天然洞窟和人工挖掘的洞窟,穴居与巢居非真正建筑,只能算是建筑的雏形。

到了河姆渡文化和仰韶文化阶段,真正建筑才诞生二、奴隶社会建筑夏代本了宫室、民居、墓葬等建筑类别,河南偃师二里头夏代宫室遗址。

商代的建筑有了一定的发展与进步,城市周围壕沟和城墙较为常见。

西周最有代表性的建筑遗址是属陕西歧山凤雏村的早周遗址。

它是一座相当严整的四合院式建筑,由二进院落组成。

中轴线上依次为影壁、大门、前堂、后室。

这组建筑的规模并不大,却是我国以知最早、最严整的四合院实例。

更令人称奇的是,它的平面布局及空间组合的本质与后世两千多年封建社会北方流行四合院建筑并无不同。

三、封建社会建筑(一)战国时期大规模宫室和高台建筑开始兴建, 出现了瓦和砖,装饰纹样也更加丰富多彩。

七国之间因险为塞,竞筑长城。

,秦郑国开渠三百里和李冰兴修都江堰,规模都相当巨大,秦始皇在咸阳修筑都城、宫殿、陵墓。

历史上著名的阿房宫、骊山陵、至今遗迹犹存。

由于秦国统一时间极短,而当时经济生产条件主要是农业和手工业,因此,秦代建筑的发展只是集中在宫殿、园囿方面。

(二)汉汉朝时我国历史上一个重要的王朝,社会生产力的发展促使建筑产生显著进步,形成我国古代建筑史上一个繁荣期。

从西汉到东汉的400年间,木构建筑逐渐成熟,为后世木构架的几种主要形式:抬梁式、穿斗式和井干式奠定了基础。

砖瓦生产和砌筑技术的不断提高,使中国古典建筑三段式(台基、屋身和屋顶)的外型特征基本定型。

主要表现形式有长安城、陵邑、陵墓、宫殿、私家园林、长城。

(三)魏晋南北朝魏晋以前的城池都是土筑,而东晋时北方十六国都城城墙则有部分使用了包砖,这对于整个建筑史来说,是一大进步,甚至是一大创举。

中国古代建筑的演变过程一、原始社会时期在原始社会啊,咱们的老祖宗住的可简单啦。

那时候大多就是穴居或者巢居。

穴居呢,就是在地上挖个坑,然后住在里面,就像小动物的洞穴一样,不过可没那么精致哦。

巢居呢,就是在树上搭个简单的窝棚,跟鸟儿搭窝有点像,这样可以躲避野兽啥的。

这时候的建筑材料啊,基本上就是土啊、树枝啊这些随手可得的东西。

虽然很简陋,但这可是咱们古代建筑的开端呢,就像一个小种子,慢慢会长成大树。

二、奴隶社会时期到了奴隶社会,建筑就开始有点样子啦。

像夏朝,就有了一些比较大的宫殿建筑。

这个时候建筑材料就丰富了一点,开始使用石头和青铜工具来建造了。

商朝的时候呢,建筑就更有规模了,有了城墙,房子也更讲究布局。

而且这个时候的建筑风格开始有了等级之分,就像人分三六九等一样,不同等级的人住的房子那可不一样,贵族的房子又大又豪华,普通奴隶可能就只能住在很破的小房子里。

三、封建社会时期1. 秦汉时期秦汉时期那可是建筑发展的一个高峰。

秦始皇统一六国后,大兴土木啊。

像阿房宫,那规模可大了去了,虽然最后没建成,但从描述里就能想象有多宏伟。

这个时候的建筑技术进步可大了,斗拱这种独特的建筑结构开始出现了。

汉朝呢,建筑风格更加大气雄浑,建筑规模也很大,而且砖石结构的建筑越来越多。

2. 魏晋南北朝时期这个时期啊,佛教传入中国,对建筑的影响可大了。

寺庙建筑开始大量出现,而且融合了很多佛教的元素。

建筑风格也在慢慢变化,变得更加多样化,不同地区有了自己的特色。

这个时期还出现了很多高塔建筑,那高塔可壮观了,就像巨人一样矗立在大地上。

3. 隋唐时期隋唐时期的建筑那是相当辉煌。

唐朝的时候啊,长安城那是世界上最大的城市之一。

建筑布局非常规整,有中轴线,对称分布。

建筑风格呢,既大气又华丽。

像大雁塔,到现在都是建筑艺术的瑰宝。

这个时候的建筑色彩也很丰富,红墙绿瓦的,看起来特别漂亮。

而且建筑的工艺也更加精湛了,木构架体系更加成熟。

4. 宋元时期宋朝的建筑呢,比较注重建筑的细腻和精致。

中国古代建筑技术史在数千年的历史进程中,我国各族劳动人民和建筑匠师建造了无数的建筑物,许多古代建筑遗存至今,具有优秀的技术传统和独特的艺术风格,是我国古代科学技术成就的一个重要组成部分。

本书是一部关于古代建筑工程技术历史发展的专门著作。

书中对我国古代建筑工程技术的发展进程作了阐述,还对建筑工程做法、技术经验和成就进行了整理和总结。

全书共分十五章,按历史发展顺序,分为原始社会、奴隶社会、封建社会三个时期,主要内容包括土工建筑技术、土构建筑技术、砖石建筑技术;建筑材料生产技术;建筑装饰技术;建筑防护技术;少数民族建筑技术;城市建设工程;园林工程技术;建筑设计与施工;建筑技术著作和著名匠师的评价等方面。

最后附有中国古代建筑技术大事年表。

本书可供建筑设计、建筑施工、文物考古、建筑专业教学及科技史、文化史研究工作者参考。

前言绪论第一章原始社会时期的建筑技术(公元前2100年以前)第一节建筑技术的萌芽第二节巢居和干阑建筑第三节黄土地带穴居建筑的发展——土木混合结构的主要渊源第四节母系氏族公社中晚期的建筑经营第五节母系氏族公社的聚落规划第六节氏族公社蜕变阶段——父系氏族社会的聚落布局与建筑技术的发展第二章奴隶社会时期的建筑技术(公元前2100年至公元前475年)第一节建筑技术的发展概况第二节夯土筑城技术的发展第三节土木结构建筑第四节建筑工具与材料第三章封建社会时期建筑技术的发展概论(公元前475年至公元1840年)第四章土工建筑技术概说第一节夯土版筑工程技术第二节土坯工程技术第三节土窑洞工程第四节民间房屋土工技术第五章木结构建筑技术概说第一节战国至西汉的木结构第二节东汉至南北朝的木结构第三节隋唐五代的木结构第四节辽代木结构第五节宋代木结构第六节金代木结构第七节元代木结构第八节明清木结构第九节木装修技术第十节木结构建筑的基础第十一节附竹结构建筑技术第六章砖结构建筑技术概说第一节墙体砌筑技术第二节砖顶结构技术第三节砖铺地和砖贴面第四节铺瓦工程第五节高层砖结构——砖塔第七章石结构建筑技术概说第一节石窟工程第二节石结构建筑第三节石桥第四节石海塘第五节木构建筑的石构件第八章建筑材料的加工和制作概说第一节木材的采伐和加工第二节石材的开采和加工第三节砖的制作技术第四节瓦的制作技术第五节琉璃砖瓦的制作技术第六节石灰及胶泥第九章建筑装饰技术概说第一节历代建筑色彩和彩画第二节明清建筑彩画技术第三节建筑油漆第四节建筑雕刻技术第五节建筑镏金技术第十章建筑防护技术概说第一节古代建筑的通风和采光第二节古代建筑的防腐和防蚁第三节古代建筑的防火第四节古代建筑的采暖和防寒第五节古代建筑的抗震第六节古代建筑的防潮与防碱第十一章少数民族建筑技术概说第一节藏族建筑(附四川羌族建筑)第二节蒙古族建筑第三节新疆少数民族建筑第四节回族建筑第五节朝鲜族建筑第六节云南少数民族建筑(附贵州苗族建筑)第十二章城市建设工程第十三章园林建筑技术第十四章建筑设计与建筑施工第十五章建筑著作和匠师中国古代建筑技术大事年表编后记。