第五章 生态系统及其稳定性(笔记)

- 格式:docx

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:19

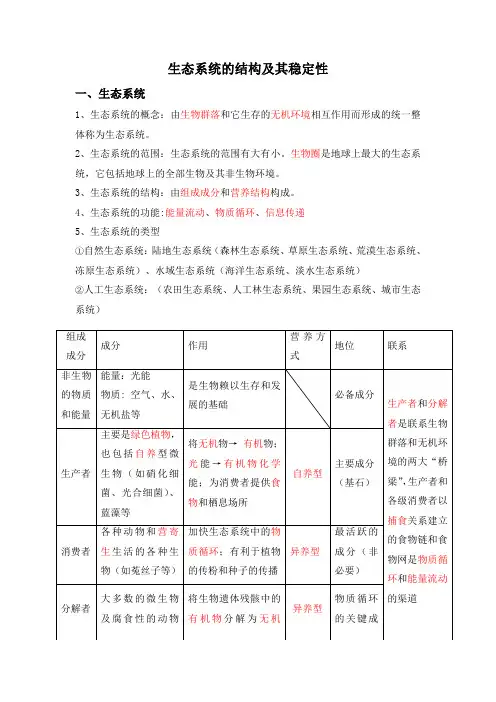

生态系统的结构及其稳定性一、生态系统1、生态系统的概念:由生物群落和它生存的无机环境相互作用而形成的统一整体称为生态系统。

2、生态系统的范围:生态系统的范围有大有小。

生物圈是地球上最大的生态系统,它包括地球上的全部生物及其非生物环境。

3、生态系统的结构:由组成成分和营养结构构成。

4、生态系统的功能:能量流动、物质循环、信息传递5、生态系统的类型①自然生态系统:陆地生态系统(森林生态系统、草原生态系统、荒漠生态系统、冻原生态系统)、水域生态系统(海洋生态系统、淡水生态系统)②人工生态系统:(农田生态系统、人工林生态系统、果园生态系统、城市生态系统)二、生态系统中的营养结构1、食物链:每条食物链的起点总是生产者,生产者一定是第一营养级,初级消费者为第二营养级,次级消费者为第三营养级,三级消费者为第四营养级。

食物链中的营养级一般不超过5个。

食物链中的捕食关系是经过长期自然选择形成的,不会逆转,且具有单向性。

2、食物网:食物网是食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系。

食物网是生态系统物质循环和能量流动的渠道。

在食物网中,同一生物可以占有不同的营养级。

在食物网中,两种生物之间的种间关系可以既是捕食关系,又是竞争关系。

三、生态系统能量流动1、概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。

①输入:主要是通过生产者的光合作用;流经生态系统的总能量:生产者所固定的太阳能总量②传递:途径:食物链和食物网;能量形式:有机物中的化学能 ③转化:光能 有机物中化学能 热能(如蚯蚓、蜣螂、秃鹰等)物,供生产者重新利用分(必要)④散失:途径:呼吸作用和分解作用形式:热能2、流经某营养级的能量输入和输出同化量=摄入量-粪便量=呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量用于生长、发育和繁殖的能量=分解者利用的能量+下一营养级同化的能量+未被利用的能量3、特点:单向流动、逐级递减4、意义:①帮助人们科学规划、设计人工生态系统,可实现能量的多级利用,大大提高能量利用率;②帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

高二生物上册知识点生态系统及其稳定性生物是理综考试中最简单的科目,高二学习的生物知识是高考经常考察的内容,因此必须把握好高二生物知识点,为了关心大伙儿复习好高二生物知识,下面给大伙儿带来了高二生物上册知识点-生态系统及其稳固性,期望大伙儿能够认真阅读。

名词:1、生态系统的稳固性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在进展变化的,当生态系统进展到一定时期时,它的结构和功能能够保持相对稳固,我们就把:生态系统具有保持和复原自身结构和功能相对稳固的能力,称为生态系统的稳固性。

2、抗击力稳固性:在生物学上就把生态系统抗击外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,称之为抗击力稳固性。

3、复原力稳固性:生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后复原到原状的能力,叫做复原力稳固性。

语句:1、生物圈II号”实验失败说明:生态系统的结构和功能难以像真正的生物圈那样,长期保持相对稳固,具备生态系统的稳固性。

2、生态系统的稳固性就包括抗击力稳固性和复原力稳固性等方面。

抗击力稳固性的本质是“抗击干扰、保持原状”; 生态系统之因此具有抗击力稳固性,确实是因为生态系统内部具有一定的自动调剂能力。

生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调剂能力越小,抗击力稳固性越低。

一个生态系统的自动调剂能力是有一定限度的,假如外界因素的干扰超过了那个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。

3、抗击力稳固性与复原力稳固性之间往往存在着相反的关系。

抗击力稳固性较高的生态系统,复原力稳固性较低,反之亦然。

4、生物圈是人类生存的唯独环境,而人类活动的干扰正在全球范畴内使生态系统偏离稳态,我们要爱护并提高生态系统的稳固性。

高二生物上册知识点-生态系统及其稳固性是查字典生物网为大伙儿带来的,期望大伙儿能够经常巩固这些生物知识点,如此才能在考试的时候轻松的运用,从而取得好成绩。

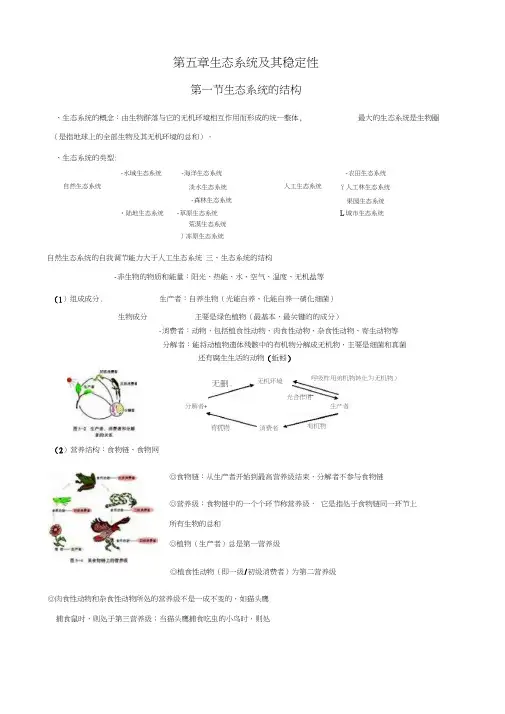

第五章生态系统及其稳定性第一节生态系统的结构、生态系统的概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体, (是指地球上的全部生物及其无机环境的总和)。

、生态系统的类型:荒漠生态系统 J 冻原生态系统自然生态系统的自我调节能力大于人工生态系统 三、生态系统的结构-非生物的物质和能量:阳光、热能、水、空气、温度、无机盐等(1)组成成分.生产者:自养生物(光能自养、化能自养一硝化细菌)生物成分主要是绿色植物(最基本、最关键的的成分)-消费者:动物,包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物、寄生动物等 分解者:能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,主要是细菌和真菌还有腐生生活的动物(蚯蚓)(2)营养结构:食物链、食物网◎食物链:从生产者开始到最高营养级结束,分解者不参与食物链◎营养级:食物链中的一个个环节称营养级, 它是指处于食物链同一环节上 所有生物的总和◎植物(生产者)总是第一营养级◎植食性动物(即一级/初级消费者)为第二营养级◎肉食性动物和杂食性动物所处的营养级不是一成不变的,如猫头鹰 捕食鼠时,则处于第三营养级;当猫头鹰捕食吃虫的小鸟时,则处无删分解者+有机物无机环境呼吸柞用弟机物转化为无机物)光合作用生产者消费者有机物最大的生态系统是生物圈自然生态系统-水域生态系统-海洋生态系统 淡水生态系统 人工生态系统•陆地生态系统-森林生态系统-草原生态系统-农田生态系统Y 人工林生态系统 果园生态系统L 城市生态系统于第四营养级。

◎同一种生物在不同食物链中,可以占有不同的营养级◎食物网:许多食物链彼此相互交错连接成复杂营养结构,就是食物网◎食物网越复杂,则生态系统就越稳定,抵抗力就越强。

(如果有某种生物消失,就会有其它生物来代替。

)◎食物链,食物网是能量流动、物质循环的渠道。

◎分析生态系统中食物链的各种生物的数量关系評吸件用①如果生产者减少或增多,则整条食物链的所有生物都减少或增多。

②如果蛇减少,则会发生如图所示情况。

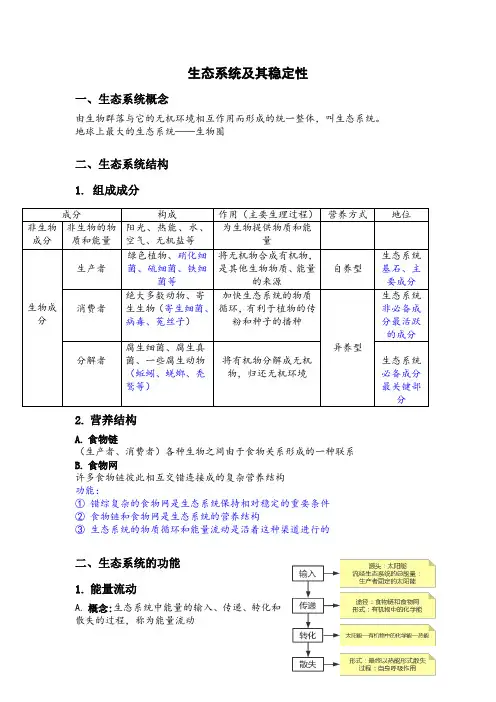

生态系统及其稳定性一、生态系统概念由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫生态系统。

地球上最大的生态系统——生物圈二、生态系统结构 1. 组成成分2. 营养结构A. 食物链(生产者、消费者)各种生物之间由于食物关系形成的一种联系 B. 食物网许多食物链彼此相互交错连接成的复杂营养结构 功能:① 错综复杂的食物网是生态系统保持相对稳定的重要条件 ② 食物链和食物网是生态系统的营养结构③ 生态系统的物质循环和能量流动是沿着这种渠道进行的二、生态系统的功能 1. 能量流动A. 概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为能量流动成分 构成 作用(主要生理过程) 营养方式地位 非生物成分 非生物的物质和能量 阳光、热能、水、空气、无机盐等 为生物提供物质和能量生物成分 生产者 绿色植物、硝化细菌、硫细菌、铁细菌等 将无机物合成有机物,是其他生物物质、能量的来源 自养型 生态系统基石、主要成分 消费者 绝大多数动物、寄生生物(寄生细菌、病毒、菟丝子) 加快生态系统的物质循环,有利于植物的传粉和种子的播种异养型 生态系统非必备成分最活跃的成分 分解者 腐生细菌、腐生真菌、一些腐生动物(蚯蚓、蜣螂、秃鹫等)将有机物分解成无机物,归还无机环境 生态系统必备成分 最关键部分B.过程1)某营养级的粪便量属于上一营养级的同化量2)每一营养级能量的“流入”和“流出”是平衡的:每个营养级同化量=呼吸作用消耗的能量+下一个营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量C.特点:a.单向流动(不可逆转,也不能循环流动)b.逐级递减能量在相邻两个营养级间的传递效率大约是10%-20%若将单位时间内各个营养级所得到的能量数值,由低到高绘制成图,可形成一个金字塔图形,叫做能量金字塔。

在一个生态系统中,营养级越多,在能量流动过程中消耗的能量就越多,生态系统中的能量流动一般不超过4-5个营养级。

D.意义a、实现对能量的多级利用,提高能量的利用效率(如桑基鱼塘)传递效率不变b、合理地调整能量流动关系,使能量持续高效的流向对人类最有益的部分(如农作物除草、灭虫)2.物质循环A.概念:组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。

高中生物必修3《稳态与环境》重要知识点汇总第一章人体的内环境与稳态1、内环境:由细胞外液(血浆、组织液和淋巴)构成的液体环境。

2、高等的多细胞动物,它们的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。

3、细胞外液的理化性质主要是:渗透压、酸碱度和温度。

血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。

4、稳态:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。

内环境稳定是机体进行正常生命活动的必要条件。

5、神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态主要调节机制。

第二章动物和人体生命活动的调节1、(多细胞)动物神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧。

它由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成。

2、兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。

3、静息电位:内负外正;兴奋部位的电位:内正外负。

4、神经冲动在神经纤维上的传导是双向的。

5、由于神经递质只存在于突触前膜的小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单方向的。

6、调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。

7、激素调节:由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节。

8、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。

分为负反馈调节和正反馈调节。

9、激素调节的特点:微量和高效;通过体液运输;作用于靶器官、靶细胞。

相关激素间具有协同作用或拮抗作用。

10、体液调节:激素等化学物质(除激素以外,还有其他调节因子,如CO2等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。

激素调节是体液调节的主要内容。

11、单细胞动物和一些多细胞低等动物只有体液调节。

12、动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液调节,但神经调节仍处于主导地位。

13、免疫系统的组成:免疫器官、免疫细胞(吞噬细胞和淋巴细胞)和免疫活性物质(抗体、淋巴因子、溶菌酶等)。

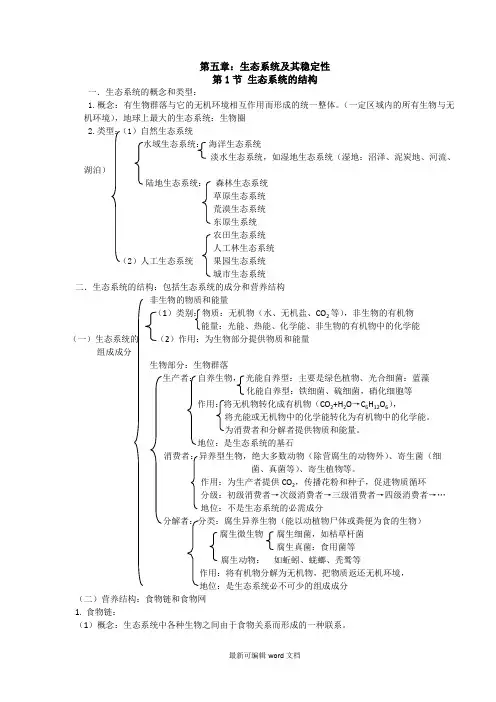

第五章:生态系统及其稳定性第1节生态系统的结构一.生态系统的概念和类型:1.概念:有生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。

(一定区域内的所有生物与无机环境),地球上最大的生态系统:生物圈2.类型:(1)自然生态系统水域生态系统:海洋生态系统淡水生态系统,如湿地生态系统(湿地:沼泽、泥炭地、河流、湖泊)陆地生态系统:森林生态系统草原生态系统荒漠生态系统东原生系统农田生态系统人工林生态系统(2)人工生态系统果园生态系统城市生态系统二.生态系统的结构:包括生态系统的成分和营养结构非生物的物质和能量(1)类别:物质:无机物(水、无机盐、CO2等),非生物的有机物能量:光能、热能、化学能、非生物的有机物中的化学能(一)生态系统的2)作用:为生物部分提供物质和能量组成成分生物部分:生物群落生产者:自养生物,光能自养型:主要是绿色植物、光合细菌:蓝藻化能自养型:铁细菌、硫细菌,硝化细胞等作用:将无机物转化成有机物(CO2+H2O→C6H12O6),将光能或无机物中的化学能转化为有机物中的化学能。

为消费者和分解者提供物质和能量。

地位:是生态系统的基石消费者:异养型生物,绝大多数动物(除营腐生的动物外)、寄生菌(细菌、真菌等)、寄生植物等。

作用:为生产者提供CO2,传播花粉和种子,促进物质循环分级:初级消费者→次级消费者→三级消费者→四级消费者→…地位:不是生态系统的必需成分分解者:分类:腐生异养生物(能以动植物尸体或粪便为食的生物)腐生微生物腐生细菌,如枯草杆菌腐生真菌:食用菌等腐生动物:如蚯蚓、蜣螂、秃鹫等作用:将有机物分解为无机物,把物质返还无机环境,地位:是生态系统必不可少的组成成分(二)营养结构:食物链和食物网1. 食物链:(1)概念:生态系统中各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系。

(2)类型: 捕食链:草→害虫→食虫鸟→鹰 碎食链:植物碎片→碎食消费者→次级消费者→…(森林中90%生产者如此)寄生链:狗→跳蚤→细菌→噬菌体腐生链:腐殖质腐生动物(蚯蚓)→次级消费者→…注意: ① 食物链(捕食链)中只有生产者和消费者,不包括分解者② 其起点是生产者,如植物,终点是最高营养级动物③ 食物链的各个环节构成营养级④食物链的长度最多不过5个营养级⑤箭头方向:由被吃者→捕食者(3)营养级:生产者为第一营养级,其他营养级比消费等级高一级如:生产者 → 初级消费者 → 次级消费者 → 三级消费者第1营养级 第2… 第3… 第4…2.食物网:概念:许多食物链彼此相互交错连接成的复杂营养结构,就是食物网。

必修三第五章丨生态系统及其稳定性知识点汇总第五章生态系统及其稳定性第一节生态系统的结构一、生态系统的概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,最大的生态系统是生物圈(是指地球上的全部生物及其无机环境的总和)。

二、生态系统的类型:三、生态系统的结构分解者:能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,主要是细菌和真菌还有腐生生活的动物(蚯蚓)(2)营养结构:食物链、食物网◎食物链:从生产者开始到最高营养级结束,分解者不参与食物链◎营养级:食物链中的一个个环节称营养级,它是指处于食物链同一环节上所有生物的总和◎植物(生产者)总是第一营养级◎植食性动物(即一级/初级消费者)为第二营养级◎肉食性动物和杂食性动物所处的营养级不是一成不变的,如猫头鹰捕食鼠时,则处于第三营养级;当猫头鹰捕食吃虫的小鸟时,则处于第四营养级。

◎同一种生物在不同食物链中,可以占有不同的营养级◎食物网:许多食物链彼此相互交错连接成复杂营养结构,就是食物网◎食物网越复杂,则生态系统就越稳定,抵抗力就越强。

(如果有某种生物消失,就会有其它生物来代替。

)◎食物链,食物网是能量流动、物质循环的渠道。

◎分析生态系统中食物链的各种生物的数量关系①如果生产者减少或增多,则整条食物链的所有生物都减少或增多。

②如果蛇减少,则会发生如图所示情况。

四、生态系统功能:能量流动、物质循环、信息传递第二节生态系统的能量流动一、能量流动的概念生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程二、能量流动的过程1、一般研究能量流动都以种群为单位。

输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。

2、过程:一个来源---太阳能,三个去向---主要是以热能的形式散失,其次是用于自身的生长发育(被下一级吃掉),最后给分解者。

2、特点:(1)单向流动:生态系统内的能量只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向下一个营养级,不能逆向流动,也不能循环流动(2)逐级递减:能量在沿食物链流动的过程中,逐级减少,能量在相邻两个营养级间的传递效率是10%-20%(一般营养级不超过5个);当次级消费者食用生产者超过最大传递量(20%)时,生态系统会被破坏。

高二生物生态系统及其稳定性知识点【导语】下面是作者给大家带来高二生物生态系统及其稳定性知识点(共3篇),一起来阅读吧,希望对您有所帮助。

篇1:高二生物生态系统及其稳定性知识点一、生态系统的概念1、生态系统:由生物群落和它的无机环境相互作用而形成的统一整体。

2、地球上最大的生态系统是生物圈;3、生态系统的结构包括:生态系统的成分和营养结构;4、生态系统的功能:能量流动、物质循环、信息传递;二、生态系统的组成成分:非生物的物质和能量: 包括阳光、热能、空气、水和无机盐等;生产者:自养生物,包括光能自养生物和化能自养生物;消费者:异养生物,能加快物质循环的速度;分解者:能将动植物遗体残骸中的有机物分解为无机物。

误区分析:①细菌不全是分解者:硝化细菌属于生产者;寄生细菌属于消费者;腐生细菌属于分解者;②动物不全是消费者:秃鹫、蚯蚓、蜣螂、等以动植物残体为食的腐生动物属于分解者;③植物不全是生产者:菟丝子营寄生生活,属于消费者。

④生产者和分解者是物质循环的关键环节。

三、营养结构#食物链和食物网1.食物链的组成成分:生产者和消费者;分解者不进入食物链,不占营养级。

2.每条食物链的起点总是生产者,终点是不被其他动物所食的动物;3.食物网中,两种生物之间的种间关系可能既有捕食关系也有竞争关系;4.物种.种类越多,食物网越复杂,抵抗力稳定性的越强。

5.食物链中,第一营养级是生产者,初级消费者是植食性动物。

四、生态系统的功能1、流经生态系统的总能量是:生产者固定的太阳能总量和补偿输入量;2、能量传递渠道是食物链和食物网;能量散失的主要途径呼吸作用,能量散失主要形式是热能。

3、能量流动的过程(2)消费者同化的能量小于摄入的能量是因为:同化量=摄入量-粪便量,而粪便中的能量属于上一营养级的同化量中流入分解者的能量的一部分。

(3)能量流动的特点:单向流动、逐级递减。

(理解课本P95页图5-8,注意算能量传递效率是用两个相邻营养级之间的同化量。

高二生物上学期生态系统及其稳定性知识点高二生物生态系统及其稳定性知识点

名词:

1、生态系统的稳定性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在发展变化的,当生态系统发展到一定阶段时,它的结构和功能能够保持相对稳定,我们就把:生态系统具有保持和恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性。

2、抵抗力稳定性:在生物学上就把生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,称之为抵抗力稳定性。

3、恢复力稳定性:生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力,叫做恢复力稳定性。

语句:

1、生物圈II号”实验失败说明:生态系统的结构和功能难以像真正的生物圈那样,长期保持相对稳定,具备生态系统的稳定性。

2、生态系统的稳定性就包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。

抵抗力稳定性的本质是“抵抗干扰、保持原状”; 生态系统之所以具有抵抗力稳定性,就是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。

生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力越小,抵抗力稳定性越低。

一个生态系统的自动调节能力是有一定限度的,如果外界因素的干扰超过了这个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。

3、抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。

抵抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然。

4、生物圈是人类生存的唯一环境,而人类活动的干扰正在全球范围内使生态系统偏离稳态,我们要保护并提高生态系统的稳定性。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

高二生物第五章生态系统及其稳定性知识要点总结生物与环境构成的统一整体,在那个统一整体中,生物与环境之间相互阻碍、相互制约,生物第五章生态系统及其稳固性知识要点大伙儿都把握了吗?没明白的同学赶忙来看看吧!!一、生态系统的结构生态系统是开放系统,为了维系自身的稳固,生态系统需要不断输入能量,否则就有崩溃的危险;许多基础物质在生态系统中不断循环……二、生态系统的能量流淌能量金字塔:能够将单位时刻内各个营养级的能量数值,由低到高绘制成图,如此就形成一个金字塔图形,就叫做能量金字塔。

三、生态系统的物质循环生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程。

那个地点说的生态系统是指地球上最大的生态下系统——生物圈,其中的物质循环带有全球性,因此又叫生物地球化学循环。

四、生态系统的信息传递在生态系统中, 种群和种群之间、种群内部个体和个体之间, 甚至生物和环境之间都有信息传递。

信息传递与联系的方式是多种多样的, 它的作用与能流、物流一样, 把生态系统各组分联系成一个整体, 同时有调剂系统稳固性的作用。

具体传递方式可分为物理信息传递、化学信息传递和行为信息传递。

不管哪种传递,差不多上为了适应环境而进行的传递。

五、生态系统的稳固性生态系统的稳固性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在进展变化的,当生态系统进展到一定时期时,它的结构和功能能够保持相对稳固,我们就把:生态系统具有保持和复原自身结构和功能相对稳固的能力,称为生态系统的稳固性。

生物第五章生态系统及其稳固性知识要点的内容确实是这些,大伙儿千万不要不记得及时做高二生物第五章生态系统及其稳固性同步练习题集,预祝大伙儿取得中意的成绩。

第五章 生态系统及其稳定性第 1 节 生态系统的结构一、生态系统1.概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的一个统一整体,叫做生态系统。

生态系统=群落+无机环境生态系统可大可小,把地球看做最大的生态系统,就是生物圈。

2.类型:二、生态系统的结构:成分+食物链、食物网(营养结构)1.生态系统的成分:非生物的物质和能量(无机环境)+[生产者+消费者+分解者](生物群落)(1)非生物的物质和能量:阳光、热能、空气、水、无机盐等。

生态系统必备的成分(缺乏非生物的物质 和能量,生态系统就会崩溃)。

(2)生产者:①定义:能直接利用光能(或化学能)通过光合作用(或化能合成作用)把无机物转化成有机物,把光能(化学能)转化成有机物中化学能的生物。

⎯⎯⎯⎯⎯ 不同+同种→种群 ⎯⎯⎯→群落 ⎯ 无机环境→生态系统 个体 ⎯⎯⎯②作用:使无机环境的非生物的物质和能量进入生物群落。

③同化作用类型:自养型(生产者包括光能自养型:绿色植物、光合细菌、蓝藻;化能自养型:硝化细菌等。

④地位:生态系统的主要成分(基石),是生态系统必备的成分。

(3)消费者:①定义:自身不能制造有机物,必须直接或间接的依靠生产者的生物。

②作用:加快生态系统的物质循环和能量流动,对植物的传粉、种子的传播等有重要作用。

③同化作用类型:异养型(消费者主要是捕食和寄生的生物:牛、菟丝子等)④分类:初级消费者(植食性动物)、二级消费者(以植食性动物为食的肉食性动物)、三级消费者等⑤地位:非必需,但对生态系统的物质循环和能量流动具有重要意义。

(4)分解者:①定义:能将动植物的遗体、排出物和残落物中的有机物分解成无机物的生物。

②作用:使生物群落的有机物变成无机物回归到无机环境,促进物质的循环。

③同化作用类型:异养型[分解者是营腐生生活的生物:大多数细菌、真菌、部分动物(蚯蚓、蜣螂等)]④地位:生态系统必备的成分。

(使有机物回归到无机环境,否则会导致垃圾成堆,生态系统崩溃。

)△生态系统的成分之间的联系:①各成分之间的联系:a.由右图可知:非生物的物质和能量是生态系统中生物群落的物质和能量的最终来源。

b.生产者是生态系统中唯一能把非生物的物质和能量转变成生物体内的物质和能量(有机物及其贮存的化学能)的成分,因此,可以说生产者是生态系统的基石。

C.从理论上讲,消费者的功能活动不会影响生态系统的根本性质,所以消费者不是生态系统必要的基础成分,但在自然生态系统中,生产者、消费者和分解者都是紧密联系,缺一不可的。

d.分解者在生态系统中占有重要地位。

如果一个生态系统中没有分解者的话,动植物的遗体残骸就会堆积如ft,生态系统就会崩溃,因此,从物质循环角度看,分解者在生态系统中占有重要地位。

②生产者、消费者、分解者之间的“一定”和“不一定”:a.生产者一定是自养生物,自养生物一定是生产者。

b.消费者、分解者一定是异养生物,异养生物可能是消费者或分解者。

C.分解者是营腐生生活的生物,营腐生生活的生物一定是分解者。

d.生产者不一定都是植物,还有化能合成作用细菌(硝化细菌、铁细菌、硫细菌)以及能光合作用的原核生物(蓝藻、光合细菌。

植物也不一定都是生产者,如营寄生的植物(菟丝子)、食虫植物(猪笼草)是消费者。

e.消费者并不一定都是动物,还有营寄生的植物和微生物(菟丝子、破伤风杆菌);动物也不一定都是消费者,如营腐生生活的动物(蚯蚓、蜣螂)是分解者。

f.分解者不一定都是微生物,还有营腐生的动物(蚯蚓、蜣螂);微生物也不一定都是分解者,如能进行化能合成作用的细菌以及能进行光合作用的原核生物(蓝藻)是生产者,寄生的细菌(破伤风杆菌)是消费者。

植物:生产者(绿色植物)、消费者(菟丝子)动物:消费者(大多数动物)、分解者(蚯蚓、蜣螂)细菌:生产者(光合细菌、硝化细菌)、消费者(寄生生活的细菌)、分解者(营腐生生活的细菌)注意:常考易混淆的地方:2.食物链、食物网(营养结构):(1)食物链(捕食链):①定义:生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种类似链条的联系。

(2)食物网:①定义:在一个生态系统中,许多食物链彼此交错连接形成复杂的网状的营养关系。

②特征:a.食物网是由多条食物链构成。

b.一种生物可以占不同的营养级。

(∵一种生物可吃多种生物而在不同食物链中占不同营养级)c.某一营养级的生物代表处于该营养级的所有生物,不代表单个生物个体,也不一定是一个种群。

d.在食物网中不同种生物之间关系可同时是:捕食和竞争。

(3)功能:①生态系统的营养结构。

②生态系统物质循环和能量流动的渠道。

③对生态系统的稳定性有重要影响。

营养结构越复杂,生态系统的自我调节越强,抵抗外界干扰的能力和保持自身稳定的能力越强。

(4)食物链(网)中各营养级生物数量变化分析:①第一营养级生物减少对其他物种的影响:第一营养级生物(生产者)数量减少会连锁性地引发其后的各个营养级生物数量均减少。

(∵消费者的生存直接或间接依靠生产者)②“天敌”一方减少,对被捕食者数量变化的影响:若“天敌”减少,则被捕食者数量增加。

但随着数量增加,种内斗争加剧,种群密度还要下降,直到趋于稳定,但结果比原来的数量要增大。

③复杂食物网中某种群数量变化引起的连锁反应分析:a.以中间环节少的作为分析依据,考虑方向和顺序为:从高营养级依次到低营养级。

如下图所示食物网中,青蛙突然减少,则以它为食的蛇也将减少,鹰就要过多的吃兔和鸟,从而导致兔、鸟减少。

但因为鹰不只吃蛇一种生物,它可依靠其他食物来源维持其数量基本不变。

b.生产者相对稳定,即生产者比消费者稳定得多,所以当某一种群数量发生变化时,一般不需考虑生产者数量的增加或减少。

c.处于最高营养级的种群有多种食物来源时,若其中一条食物链中断,则该种群可通过多捕食其他生物而维持其数量基本不变。

④同时占有两个营养级的种群数量变化的连锁反应分析:食物链中某一种群的数量变化,导致另一种群的营养级连锁性发生变化,因为能量在食物链(网)中流动时一般只有10%~20%流向下一个营养级,且能量流动的环节越多损耗越大,所以该类连锁反应变化规律是:当a 种群的数量变化导致 b 种群的营养级降低时,则 b 种群的数量将增加;若导致 b 种群的营养级升高时,则b 种群的数量将减少。

如下图:当蛇数量减少,使得鹰的营养级降低,则鹰的数量增加;当食虫鸟大量死亡,使得鹰的营养级升高,则鹰的数量减少。

第2 节生态系统的能量流动一、能量流动的过程:1.能量流动的概念:能量在生态系统中的输入、传递、转化和散失的过程。

2.能量流动的过程:(1)起点:从生产者固定太阳能开始。

生产者固定的太阳能是流经生态系统的总能量。

(2)能量进入生物群落的方式:光合作用(主.要.)、化能合成作用。

(3)生物群落中能量的传递形式:有机物中稳定的化学能。

(4)能量流动的渠道:食物链、食物网(营养结构)。

(5)流入某一营养级能量分析:生产者:光合作用固定储存在有机物里的能量。

(注意:不是积累下来储存在有机物①同化的能量的能量)(化能合成作用)消费者:同化的能量=摄入的能量-粪便的能量△②∵同化的能量=呼吸散失的能量+储存于生物体内的能量(净同化量)储存于生物体内的能量(净同化量)=流向下一营养级的能量+分解者分解利用的能量(+未被利用的能量)∴同化的能量=呼吸散失的能量+流向下一营养级的能量+分解者分解利用的能量(+未被利用的能量)注意:以年为单位研究,需要考虑未被利用的能量。

③生物体同化的能量绝大部分通过呼吸作用以热能的形式散失。

④储存的能量可以用生物体的生长、发育、繁殖。

⑤某一营养级粪便的能量属于上一营养级同化量中的遗体残骸被分解者利用的能量。

理解流入每一营养级的能量去向可从以下两个角度分析:a.定量不定时分析流入某一营养级的一定量的能量在足够长的时间内的去路可有三条:①自身呼吸散热消耗;②流入下一营养级;③被分解者分解利用。

但这一定量的能量不管如何传递,最终都以热能形式从生物群落中散失,生产者源源不断地固定太阳能,才能保证生态系统能量流动的正常进行。

b.定量定时分析流入某一营养级的一定量的能量在一定时间内的去路可有四条:①自身呼吸散热消耗;②流入下一营养级;③被分解者分解利用;④未被自身呼吸消耗,也未被后一营养级和分解者利用,即“未利用”。

如果是以年为单位研究,第④部分的能量将保留给下一年。

(6)能量流动过程中的能量变化:太阳能→生物体内有机物中稳定的化学能→热能。

(7)流入生态系统的能量最终以热能的形式散失。

因生产者不能利用热能,故能量在生态系统中不能循环。

自然生态系统:生产者所固定的太阳能(8)流经生态系统的总能量:人工生态系统:生产者所固定的太阳能+人为补充的能量(食物残渣等有机物)二、能量流动的特点:1.单向流动。

(1)能量流动是沿食物链进行的,各生物之间的捕食关系是长期自然选择的结果,是不可逆转的。

(2)各营养级通过呼吸作用产生的热能不能被生物群落重复利用,因此能量流动是不循环的。

2.逐级递减。

(1)各营养级的能量绝大部分是通过呼吸作用释放的。

(2)各营养级的能量有多个流动去向,而不是100%流给下一个营养级。

通常情况下,相邻营养级之间能量流动的效率是10%~20%。

能量流动的最值计算:(3)能量金字塔:将单位时间内各个营养级所得到的能量数值,由低到高绘制成图,可形成一个金字塔图形,就是能量金字塔。

相关生态金字塔比较:能量金字塔数量金字塔生物量金字塔形状特点正金字塔形一般为正金字塔形一般为正金字塔形象征含义能量沿食物链流动过程中具有逐级递减的特性一般生物个体数目在食物链中随营养级升高而逐级递减一般生物有机物的总质量沿食物链升高逐级递减每一台阶含义每一营养级生物所含能量的多少每一营养级生物个体的数目每一营养级生物的有机物总量特殊形状无树→昆虫→鸟极少注意:由于能量流动是逐级递减的,营养级越高所获得的能量越少,所以一般不会超过4~5 个营养级。

三、研究能量流动的意义:1.帮助人们科学规划、设计生态系统,使能量得到最有效的利用。

(设计生态农业,使能量多级利用,提高能量的利用效率)2.合理调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

(合理载畜量、田间除草、灭鼠)附:生物富集(生物放大):食物链不仅是能量流动和物质移动的通道,而且也是杀虫剂和各种有害物质移动和浓缩的通道。

例如,DDT 沿着食物链转移几次以后,其浓度可增加几万倍(图6-3),从而对位于食物链顶位的物种造成灾难性影响。

这种化学杀虫剂和有害物质通过食物链逐级积累和浓缩,在生物体内高度富集,导致危害的现象就叫生物放大(biomagnification)。

DDT 已污染了地球上的所有生物,据调查,在各大洲居住的人群体内,也已普遍发现了DDT。