第3章 大气中的水分.

- 格式:ppt

- 大小:3.58 MB

- 文档页数:67

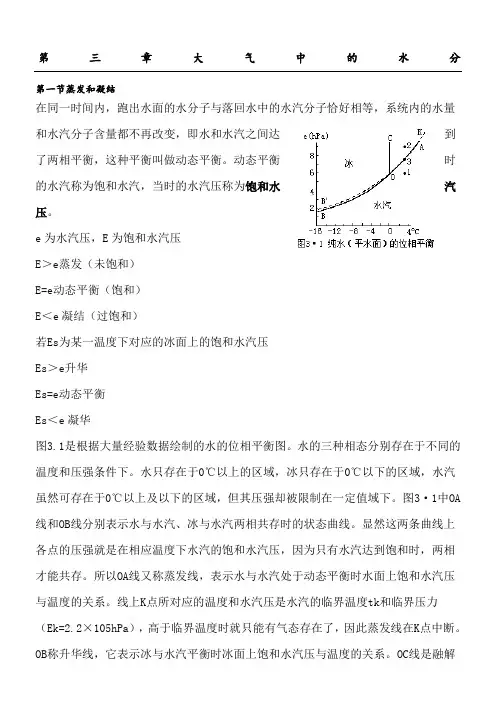

第三章大气中的水分第一节蒸发和凝结在同一时间内,跑出水面的水分子与落回水中的水汽分子恰好相等,系统内的水量和水汽分子含量都不再改变,即水和水汽之间达到了两相平衡,这种平衡叫做动态平衡。

动态平衡时的水汽称为饱和水汽,当时的水汽压称为饱和水汽压。

e为水汽压,E为饱和水汽压E>e蒸发(未饱和)E=e动态平衡(饱和)E<e凝结(过饱和)若Es为某一温度下对应的冰面上的饱和水汽压Es>e升华Es=e动态平衡Es<e凝华图3.1是根据大量经验数据绘制的水的位相平衡图。

水的三种相态分别存在于不同的温度和压强条件下。

水只存在于0℃以上的区域,冰只存在于0℃以下的区域,水汽虽然可存在于0℃以上及以下的区域,但其压强却被限制在一定值域下。

图3·1中OA线和OB线分别表示水与水汽、冰与水汽两相共存时的状态曲线。

显然这两条曲线上各点的压强就是在相应温度下水汽的饱和水汽压,因为只有水汽达到饱和时,两相才能共存。

所以OA线又称蒸发线,表示水与水汽处于动态平衡时水面上饱和水汽压与温度的关系。

线上K点所对应的温度和水汽压是水汽的临界温度tk和临界压力(Ek=2.2×105hPa),高于临界温度时就只能有气态存在了,因此蒸发线在K点中断。

OB称升华线,它表示冰与水汽平衡时冰面上饱和水汽压与温度的关系。

OC线是融解线,表示冰与水达到平衡时压力与温度的关系。

O点为三相共存点:t0=0.0076℃,E0=6.11hPa。

上述三线划分了冰、水、水汽的三个区域,在各个区域内不存在两相间的稳定平衡。

例如图中的1、2、3点,点1位于OA线之下,ei<E,这时水要蒸发;点2处,e2>E,此时多余的水汽要产生凝结;点3恰好位于OA线上,e3=E,只有这时水和水汽才能处于稳定平衡状态。

二、饱和水汽压(一)饱和水汽压与温度的关系:饱和水汽压随温度的升高而增大。

这是因为蒸发面温度升高时,水分子平均动能增大,单位时间内脱出水面的分子增多,落回水面的分子数才和脱出水面的分子数相等;高温时的饱和水汽压比低温时要大。

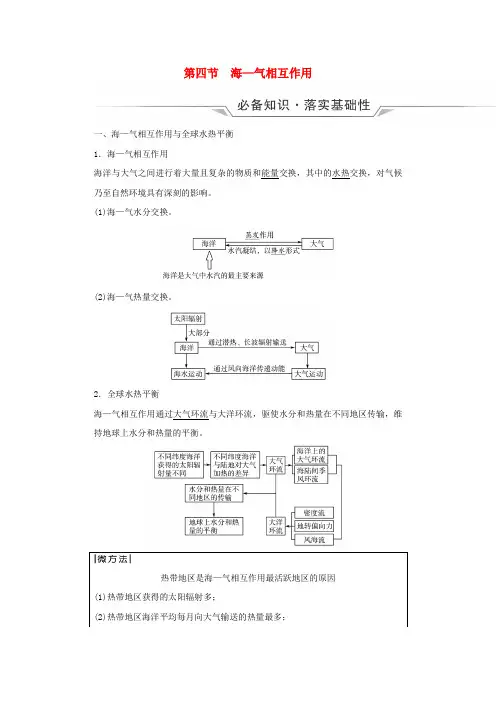

第四节海—气相互作用一、海—气相互作用与全球水热平衡1.海—气相互作用海洋与大气之间进行着大量且复杂的物质和能量交换,其中的水热交换,对气候乃至自然环境具有深刻的影响。

(1)海—气水分交换。

(2)海—气热量交换。

2.全球水热平衡海—气相互作用通过大气环流与大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持地球上水分和热量的平衡。

热带地区是海—气相互作用最活跃地区的原因(1)热带地区获得的太阳辐射多;(2)热带地区海洋平均每月向大气输送的热量最多;(3)热带地区海区面积大,海水蒸发旺盛,向大气输送的水汽也丰富。

二、厄尔尼诺和拉尼娜现象1.厄尔尼诺现象(1)概念:有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高的现象。

(2)影响。

地区影响赤道附近太平洋地区东、西部海面温度差异减小赤道附近的太平洋东部如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害赤道附近的太平洋西部上升气流减弱或消失,气候由湿润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火世界其他地区与气候异常现象呈现一定的相关性2.拉尼娜现象(1)概念:是指赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象。

(2)影响:赤道附近太平洋东西部的温度差异增大,同样会引起气候异常。

考点一海—气相互作用与全球水热平衡(2020·浙江7月选考)下图为两极地区多年平均海冰面积年内变化图。

对比两极地区年内海冰消融速度差异,原因可能是( )图1 图2A.南极地区受西风漂流影响,海冰消融慢B.北极地区受北大西洋暖流影响,海冰消融快C.南极地区下垫面比热小,吸热升温快,海冰消融快D.北极地区臭氧层空洞小,太阳辐射强度大,海冰消融慢【思维培养】关键能力获取和解读信息①图1:8、9月份海冰面积最小,年内海冰面积变化范围为5×106 km2~13×106km2;②图2:2月份海冰面积最小,年内海冰面积变化范围为(2×106) km2~16×106km2调动和运用知识①温度高会导致海冰融化;②北极附近是海洋,南极附近是大陆,南极附近下垫面比热容小,吸热升温快,导致海冰消融快;南极附近有臭氧层空洞,若北极地区臭氧层空洞小,到达地面的紫外线少,太阳辐射应该比南极弱思维路径【我的解答】C影响海—气水热交换的因素海洋对大气温度的影响海—气相互作用与水热平衡表现基础水平衡热平衡大气环流与大洋环流考向1 影响海—气水热交换的因素(2022·芜湖模拟)每年3月23日是世界气象日,2021年世界气象日的主题是“海洋、我们的气候和天气”。

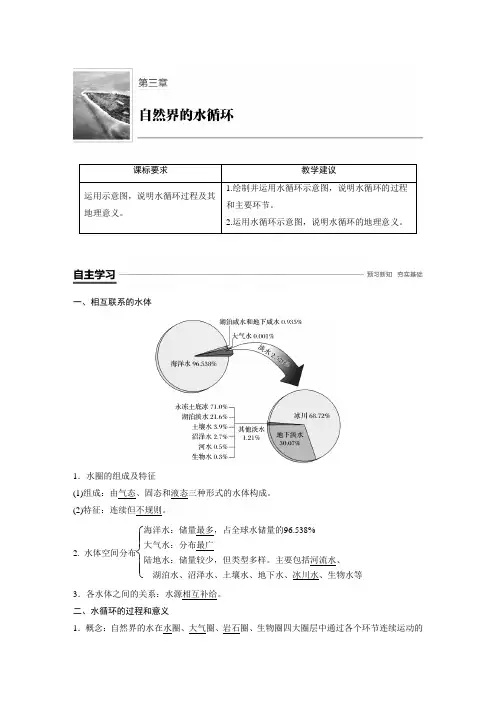

一、相互联系的水体1.水圈的组成及特征(1)组成:由气态、固态和液态三种形式的水体构成。

(2)特征:连续但不规则。

2.水体空间分布⎩⎪⎨⎪⎧海洋水:储量最多,占全球水储量的96.538%大气水:分布最广陆地水:储量较少,但类型多样。

主要包括河流水、湖泊水、沼泽水、土壤水、地下水、冰川水、生物水等3.各水体之间的关系:水源相互补给。

二、水循环的过程和意义1.概念:自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。

2.类型及主要环节3.意义(1)维持了全球水的动态平衡。

(2)通过吸收、转化和传输到达地表的太阳辐射能,缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾。

(3)海陆间联系的主要纽带。

(4)不断塑造着地表形态。

判断1.外流区只发生海陆间循环。

( × )2.海陆间水循环的“水汽输送”环节是双向的。

( √ )3.海陆间循环的水量最大。

( × )4.我国东部季风区和西北地区的河流丰水期均为夏季,原因相同。

( × )探究点水循环中国科学院表示,我国将争取在2020年前后,发射全球水循环观测卫星。

作为国际上首个对全球陆地、海洋和大气水循环要素进行综合观测的地球科学卫星,它对深化理解水循环有重要作用。

下图是水循环示意图。

1.图中水循环发生的空间范围有什么不同?可划分为哪些类型?答案海洋和陆地之间的为海陆间循环;在陆地上的为陆地内循环;在海洋上的为海上内循环。

2.由图分析水循环联系了地球的哪四大圈层?答案水圈、大气圈、岩石圈、生物圈。

3.驱动水循环的能量主要是什么?答案太阳辐射能和重力能。

4.举例说明人类活动对水循环的哪些环节产生影响。

答案在目前的技术条件下,人类能够干预水循环的蒸发、蒸腾、降水、径流和下渗等环节。

其中对地表径流环节的影响最直接,也最广泛。

如下表:1.水循环类型及特点2.人类活动对水循环的影响读“水循环示意图”,回答1~2题。

1.图中②代表的水循环环节是()A.降水B.水汽输送C.地表径流D.蒸发2.我国“南水北调”工程体现了人类活动对图中哪个环节施加影响()A.①B.②C.③D.④答案 1.B 2.D解析第1题,图中水循环的环节中,①是蒸发,②是水汽输送,③是降水,④是地表径流。

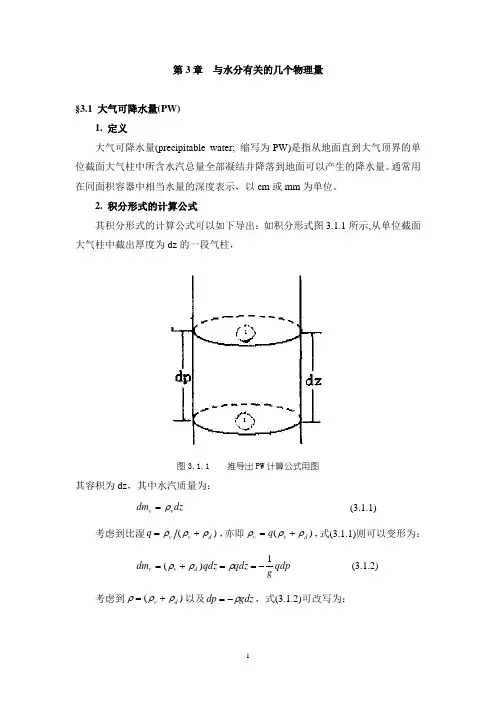

第3章 与水分有关的几个物理量§3.1 大气可降水量(PW)1. 定义大气可降水量(precipitable water; 缩写为PW)是指从地面直到大气顶界的单位截面大气柱中所含水汽总量全部凝结并降落到地面可以产生的降水量。

通常用在同面积容器中相当水量的深度表示,以cm 或mm 为单位。

2. 积分形式的计算公式其积分形式的计算公式可以如下导出:如积分形式图3.1.1所示,从单位截面大气柱中截出厚度为dz 的一段气柱,图3.1.1 推导出PW 计算公式用图其容积为dz ,其中水汽质量为:dz dm v v ρ= (3.1.1)考虑到比湿)(d v v q ρρρ+=,亦即)(d v v q ρρρ+=,式(3.1.1)则可以变形为: qdp gqdz qdz dm d v v 1)(-==+=ρρρ (3.1.2)考虑到)(d v ρρρ+=以及gdz dp ρ-=,式(3.1.2)可改写为:q d p gdm v 1-= (3.1.3)将式(3.1.3)分别对单位截面气柱从底到顶积分,即得:⎰⎰∞∞==01q d z dm PW v ρ (3.1.4)⎰=11p qdp gPW (3.1.5)其中)(p q 为比湿,它随气压p 而变,g 为重力加速度,0p 为地面气压。

用式(3.1.5)计算出的1PW 是单位气柱中的水汽总质量,没有换算成水深。

3. 差分求和形式的计算公式对于可降水量,实用中有以下几种算法:(1)根据探空资料采用近似计算公式计算;(2)根据水汽密度随高度分布的经验公式计算;(3)用地面露点计算。

下面我们采用第1种方法计算。

在水文气象学中常常用可降水量2PW 表示垂直气柱中的总水汽量,并换算成水深。

它代表单位气柱中的水汽凝结后积聚在单位气柱底面上液态水的深度。

计算可降水量2PW 的一般公式(2PW 以cm 计)为: ∑∆=iiwg p q PW )(2ρ (3.1.6)其中2PW 代表已换算成水深的可降水量,它是先把积分式(1.5)改变为相应的差分求和形式,尔后再除以水的密度)(w ρ得出的。

第三章大气中的水分1、动态平衡时的水汽称为饱和水汽,当时的水汽压称为饱和水汽压。

2、蒸发潜热是在恒定温度下,使水由液态转为气态所需的热量。

3、饱和水汽压随温度的升高而增大。

4、有时水在0℃以下,甚至是在﹣20℃~﹣30℃以下仍不结冰,处于这种状态的水称为过冷却水。

5、若云中冰晶与过冷却水同时存在,而且当时的实际水汽压结余两者饱和水汽呀之间,就会产生冰水之间的谁其转移现象。

水滴会因不断蒸发而缩小,冰晶会因不断凝华而增大。

这就是“冰晶效应”。

6、同一温度下,溶液面的饱和水汽压比纯水面消,而且溶液浓度越高,饱和水汽压越小。

7、“凝结增长”:云雾中的水滴有大有小,大水滴曲率小,小水滴曲率大。

如果实际水汽压介于大小水滴的饱和水汽压之间,也会产生水汽的蒸发现象。

小水滴因蒸发而逐渐变小,大水滴因凝结而不断增大。

8、影响饱和水汽压的因素:●温度●蒸发面的性质●蒸发面形状9、影响蒸发的因素:●水源●热源●饱和差●风速与湍流扩散10、大气中水汽凝结的条件:●有凝结核或凝华核的存在●大气中水汽要达到饱和或过饱和状态11、凝结核:大气中能促使水汽凝结的微粒。

12、使空气达到过饱和的途径有两种:●暖水面蒸发●空气的冷却:绝热冷却、辐射冷却、平流冷却、混合冷却。

13、露、霜概念14、形成露和霜的气象条件是晴朗微风的夜晚。

15、霜冻:是指在农作物的生长季节里,地面和植物表面温度下降到足以引起农作物遭受伤害或者死亡的低温。

16、雾凇是形成于树枝上、电线上或其他地物迎风面上的白色疏松的微小冰晶或冰粒。

雾凇的种类:●晶状雾凇●粒状雾凇17、雾是悬浮于近地面空气中IDE大量水滴或冰晶,使水平能见度小于1㎞的物理现象。

形成雾的基本条件是近地面空气中水汽充沛,有使水汽发生凝结的冷却过程和凝结核的存在。

18、根据雾的形成条件,可将雾分为:●气团雾:冷却雾、蒸发雾、混合雾(冷却雾又分为辐射雾、平流雾、上坡雾)●锋面雾19、辐射雾是由地面辐射冷却使贴地面气层变冷而形成的。

第三章~~~~~~大气圈与气候系统第一节大气的组成和热能一.大气的结构(五层)11km以下对流层越高气温越低;空气垂直运动旺盛;该层的高度:低纬度>高纬度、夏季>冬季11~55km 平流层越高气温微升或不变;由于这里气流稳定,所以飞机在这里飞哦,还飘有探空气球~ 55~85km 中间层越高气温越低,其顶部是大气圈中最冷的部分;80km有个出现在白天的电离层D层85~800km 暖层(电离层)越高气温越高;强的电离层:E层和F层800km以上散逸层越高气温越高,空气很稀薄鲁~附:从80km到暖层顶以上的1000~1200km内,会出现极光哦~课后一思考题:我们主要关注、研究对流层,因为对流层集中了约75%的大气质量和90%以上的水汽,云雾雨雪等主要天气现象都发生在此层。

对于它的研究与我们的生活息息相关。

二.大气的热能地球和大气的热状况是天气变化的基本因素。

(1)地球气候系统的能源主要是太阳辐射,它从根本上决定地球、大气的热状况;而系统内部也进行着辐射能量交换。

见下图:1.大气获得的辐射有:a.直接吸收太阳辐射;b.对地面逆辐射的吸收2.地面获得的辐射有:a.直接辐射;b.经大气散射后到达地面的部分some要注意的:太阳辐射强度:单位时间内垂直投射在单位面积上的太阳辐射能影响太阳辐射总量的因素有:日地距离、太阳高度角、日照时间大气对辐射的作用有:吸收、散射(使天空蓝蓝的~)、反射反照率:到达地面的辐射被地面反射的部分占辐射量的百分比;随地面性质和状态不同而有很大差别(2)地—气系统的辐射平衡系统与宇宙空间进行能量交换(through太阳),系统内部也不断以辐射和热量输送形式交换能量。

全球处于辐射平衡,但是辐射平衡有明显的日变化和年变化——(详见P.95和96,一定要自己看哦~)三.气温影响气温的因素有:地理位置、海拔、气块运动、季节、时间、地面性质(1)气温的日变化正午太阳高度角最大时太阳辐射最强,但地面储存的热量传给大气需要一个过程,所以气温最高值不是出项在正午而是出现在午后2时前后。

第一节水循环课程标准运用示意图,说明水循环过程及其地理意义。

学习目标1.绘制并运用水循环示意图,说明水循环的过程和主要环节。

2.运用水循环示意图,说明水循环的地理意义。

一、水循环的过程及类型1.概念:自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中,通过蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、径流等环节连续运动的过程。

2.分类:根据发生的空间范围,水循环可分为海陆间循环、陆地内循环和海上内循环。

判断1.外流河只参与海陆间循环,不参与陆地内循环。

( × )2.水循环中参与水量最大的是海上内循环。

( √ )3.人类活动最容易影响的水循环环节是地表径流。

( √ )二、水循环的地理意义1.使地球上各种水体处于不断更新状态,从而维持全球水量的动态平衡。

2.水循环是地球上物质迁移和能量转换的重要过程。

3.水循环还影响着全球的气候和生态,对全球自然环境产生深刻而广泛的影响。

判断1.江河水与浅层地下水更新周期长。

( × )2.黄河三角洲的形成,是水循环促进海陆物质迁移的具体体现。

( √ )3.水循环可以缓解不同纬度地区热量收支不平衡的矛盾。

( √ )探究点水循环中国科学院表示,我国将争取在2020年前后,发射全球水循环观测卫星。

作为国际上首个对全球陆地、海洋和大气水循环要素进行综合观测的地球科学卫星,它对深入了解水循环有着重要作用。

下图是水循环示意图。

1.驱动水循环的能量主要是什么?答案太阳辐射能和地球重力能。

2.人类活动可以影响水循环的某些环节,试把下表补充完整。

人类活动影响环节跨流域调水降水植树造林蒸腾、______、地表径流兴修水利工程______、下渗、地表径流、地下径流修梯田及平整土地下渗、地表径流答案地表径流人工降雨下渗蒸发3.水资源是通过水循环不断更新和再生的,是否可以说地球上的水资源就是取之不尽,用之不竭的?答案不可以。

水资源处于不断循环更新的状态,从这一角度讲,水资源是可再生资源,是可以永续利用的;但在一定的空间与时间范围内,如果人类用水量超过了水体更新的速度,或者水资源遭受污染,就会导致水资源的短缺。

第三章水分生态生命是在水中发展的,水又是生化过程进行的必要介质。

原生质只要有水时才表现出生命的各种信号,当其干燥时,即使不死,生活过程至少也进入失活(半死)状态。

植物体的组成主要是水分,原生质平均含水80%~90%,甚至富含脂类和蛋白质的细胞器,如叶绿体和线粒体,也含有50%的水分。

肉质果含水量(FW)85%~95%,软叶80%~90%,根系70%~95%,新伐木材约50%,植物含水量最少的部位是成熟的种子:10%~15%,某些脂肪含量高的种子含水量较低:5%~7%。

§1. 植物对水分的利用一、变水植物与恒水植物根据植物对短期内水分供应和蒸发速度变动的补偿能力,陆生植物可分为变水植物和恒水植物(Walter H, 1931)。

1. 变水植物(Poikilohydric plant)变水植物的含水量与它们的环境湿度相匹配,如原核生物、真菌、某些藻类及地衣。

变水植物的主要特点是:a.具有缺乏中央液泡的小细胞;b.当它们干透时,细胞非常均匀地皱缩,原生质的细微结构不受破坏,细胞保持生命力;c.当含水量降低时,生活机能,如光合作用、呼吸作用逐渐受抑制;当再次吸入足量的水分时,植物重新开始正常的代谢活动。

空气相对湿度与溶液渗透压的换算关系见表5–1。

表5–1 封闭系统20度时空气相对湿度与溶液渗透压的平衡不同物种的生命活动必须在一定的水势范围,因而要求一定的环境相对湿度。

变水植物生命活动的最低水势称为临界水势。

大多数土壤细菌和真菌的代谢和细胞分裂,需水势-5~-30MPa,即相当于相对湿度80%~95%之间。

霉菌生长的相对湿度在75%~85%,干霉属(Xeromyces)60%时生长。

适盐细菌在-40MPa左右仍很活跃,即相对湿度80%~70%。

许多地衣只要叶状体的水势不低于-3MPa(相对湿度>98%)就能保持其光合能力。

在干燥生境中,藓类、某些维管隐花植物[特别是卷柏属(Selaginella)的种和各种蕨类]及极少数被子植物也有变水类型。

第三章大气水分一.填空题:1.在常温常压下,大气中的物质只有有三态变化,其他物质由于气温高于其温度,而以形态存在。

2.温度愈高,饱和水汽压,随着温度升高,饱和水汽压按规律迅速。

3.不同温度下的空气,降低同样的温度,高温时的饱和空气凝结水量比低温时。

4.当T= 时,E过冷=E冰。

5.冰晶效应的条件是。

6.大小水滴共存时,产生水汽转移现象的条件是。

7.空气达到过饱和的途径有、。

8.空气冷却的类型有、、。

9、近地面的空气因与冷地面接触而降温到露点以下,如果 >0℃时,则在地面或地面物体凝结成,称为露;如果 <0℃,则水汽直接在地面或地面物体上凝结成称为霜。

10、形成露和霜的条件是的夜晚。

11、霜冻是指在农作物生长季节里,地面和植物表面温度下降到足以引起农作物遭受伤害或者死亡的。

农业上要预防的是而不是霜。

12、出现白霜时,气温比露点温度,即出现也出现。

13、出现黑霜时,气温比露点温度,只有而无。

14、雾凇是形成于树枝上、电线上或其它地物迎风面上的白色疏松的。

根据其形成条件和结构可分为两类:和。

15、雨凇是形成在地面或地物迎风面上的的紧密冰层。

它主要是降到温度低于的地面或地物上冻结而成的。

如果它是由非过冷却雨滴降到冷却得很厉害的地面或地物上而形成的时候,一般这种雨凇很薄而且存在的时间不长。

16、雾是悬浮于近地面空气中的,使水平能见度小于的物理现象。

17、云是指漂浮在空中的,由组成的中的水汽凝结物。

18、下午出现淡积云是的预兆。

19、早上出现浓积云是的预兆。

20、谚语“瓦块云,晒死人”、“天上鲤鱼斑,明天晒谷不用翻”,就是指透光高积云或透光层积云出现后,。

21、降水是指从云中降落到地面的和水,常见的有。

21习惯上把半径小于 um的水滴称为云滴,半径大于 um的水滴称为雨滴。

标准云滴的半径是 um,标准雨滴的半径是 um。

22、使云滴增大的过程主要包括:和。

实际上,云滴的增长是这两种过程同时作用的结果。

第三章大气中的水分一、名词解释题:1. 饱和水汽压(E):空气中水汽达到饱和时的水汽压。

2. 相对湿度(U):空气中的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比。

3. 饱和差(d):同温度下饱和水汽压与实际水汽压之差。

4. 露点温度(td ):在气压和水汽含量不变时,降低温度使空气达到饱和时的温度。

5. 降水量:从大气中降落到地面,未经蒸发、渗透和流失而在水平面上积累的水层厚度。

6. 干燥度:为水面可能蒸发量与同期内降水量之比。

7. 农田蒸散:为植物蒸腾与株间土壤蒸发的综合过程。

8. 降水距平:是指某地实际降水量与多年同期平均降水量之差。

9. 降水变率=降水距平/多年平均降水量×100%10. 辐射雾:夜间由于地面和近地气层辐射冷却,致使空气温度降低至露点以下所形成的雾。

11.露点12.水分临界期13. 农田蒸散:为植物蒸腾与株间土壤蒸发的综合过程。

14. 冰晶效应:是指在温度低于0℃时,由于平冰面的饱和水汽压低于平水面的饱和水汽压,对水面还未饱和的水汽压来说冰面已达到饱和,此时在水滴和冰晶共存的条件下,水滴将不断蒸发而冰晶将不断增长的现象。

15.二、填空题:1. 低层大气中的水汽,随着高度的升高而(1)减少。

2. 蒸发量是指一日内由蒸发所消耗的(2)水层厚度。

3. 相对湿度的日变化与温度的日变化(3)相反。

4. 使水汽达到过饱和的主要冷却方式有(4) 辐射冷却、接触冷却、(5)混合冷却和(6)绝热冷却。

5. 空气中水汽含量越多,露点温度越(7) 高。

空气中的水汽达到饱和时,则相对湿度是(8) 100%。

6.根据土壤含水量由多到少,可将土壤蒸发速率分为三个阶段:、、三个阶段。

7.达到过饱和状态的途径:一是增加大气中的,二是使含有一定量水汽的空气。

8.饱和差等于零时,相对湿度等于_____。

9. 饱和水气压随温度的升高而_升高(增大)_。

10.当水汽压不变时,相对湿度随温度的升高而_降低(减小)_。