北师大版七年级生物上册第5章第5节运输作用

- 格式:ppt

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:18

北师大版七年级生物课后思考与练习答案第一章第一节形形色色的生物1.略2.蘑菇属于生物、枯叶、钟乳石和机器狗不具有生长、繁殖、呼吸、排泄等生命活动,它们属于生物。

3.海带是生活在海洋中的藻类、藻体褐色、革职、一般长2—4m,基部有叉状分枝的固着器,可固着在海底岩石上,可养殖。

海带可供食用和药用。

丹顶鹤生活在沼泽、湖泊、海滩及近水滩涂。

丹顶鹤的羽毛表面有油脂,趾间有蹼等特点适于其水生环境;具有鸟类的特征又可以在陆地生活和繁殖。

仙人掌生活在沙漠中,植株矮小,叶片退化成刺状,茎肥厚,适于贮存水分。

长颈鹿生活在稀树草原和森林边缘地带。

长颈鹿具有长颈和长腿,可以取食高处的植物枝叶。

第一章第2节生物与环境的相互影响1.略2.(1)√(2)×(3)×(4)√第二章第1节生物学是探索生命的科学林奈 DNA分子双螺旋结构达尔文生物分类系统哈维物种起源与生物进化的理论沃森和克里克血液循环第二章第二节生物学研究的基本方法1.李时珍在研究药物时,采用的方法主要是观察法。

2.科学家在发现维生素C的过程中,采用的方法主要是实验法。

这位科学家要研究的问题用一句话可以表述为:橘子和柠檬对治疗坏血病是否有效。

3.不同意。

可以设计一个简单的对照实验证明这个说法是否正确。

实验仪器和材料:新鲜的肉、带盖的罐头瓶子、高温高压灭菌锅。

方法步骤:①将新鲜的肉块分成相等的两部分,放置在苍蝇可能出没的地方一段时间。

②将两个罐头瓶洗净,做好标记A和B,分别将一肉块放入其中,都盖好盖子。

③将A瓶连同里面装的肉块一起,放在灭菌锅内,灭菌30mim后取出,凉至室温。

④将A、B两个罐头瓶一起放在温暖的环境中,观察两瓶中肉块的变化。

可能观察到的结果:一段时间后,A瓶中的肉块没有生出蛆,也没有腐烂。

B瓶中的肉块生出蛆,发出难闻的气味,且腐烂了。

对实验结果的解释:腐肉生蛆,是因为肉被苍蝇接触,苍蝇将卵产在肉上。

高温灭菌后,将苍蝇的卵以及其他腐败细菌都杀死了。

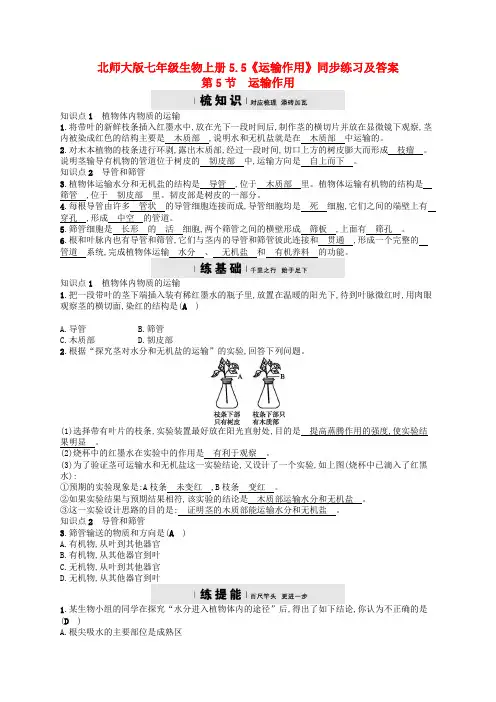

北师大版七年级生物上册5.5《运输作用》同步练习及答案第5节运输作用知识点1植物体内物质的运输1.将带叶的新鲜枝条插入红墨水中,放在光下一段时间后,制作茎的横切片并放在显微镜下观察,茎内被染成红色的结构主要是木质部,说明水和无机盐就是在木质部中运输的。

2.对木本植物的枝条进行环剥,露出木质部,经过一段时间,切口上方的树皮膨大而形成枝瘤。

说明茎输导有机物的管道位于树皮的韧皮部中,运输方向是自上而下。

知识点2导管和筛管3.植物体运输水分和无机盐的结构是导管,位于木质部里。

植物体运输有机物的结构是筛管,位于韧皮部里。

韧皮部是树皮的一部分。

4.每根导管由许多管状的导管细胞连接而成,导管细胞均是死细胞,它们之间的端壁上有穿孔,形成中空的管道。

5.筛管细胞是长形的活细胞,两个筛管之间的横壁形成筛板,上面有筛孔。

6.根和叶脉内也有导管和筛管,它们与茎内的导管和筛管彼此连接和贯通,形成一个完整的管道系统,完成植物体运输水分、无机盐和有机养料的功能。

知识点1植物体内物质的运输1.把一段带叶的茎下端插入装有稀红墨水的瓶子里,放置在温暖的阳光下,待到叶脉微红时,用肉眼观察茎的横切面,染红的结构是(A)A.导管B.筛管C.木质部D.韧皮部2.根据“探究茎对水分和无机盐的运输”的实验,回答下列问题。

(1)选择带有叶片的枝条,实验装置最好放在阳光直射处,目的是提高蒸腾作用的强度,使实验结果明显。

(2)烧杯中的红墨水在实验中的作用是有利于观察。

(3)为了验证茎可运输水和无机盐这一实验结论,又设计了一个实验,如上图(烧杯中已滴入了红黑水):①预期的实验现象是:A枝条未变红,B枝条变红。

②如果实验结果与预期结果相符,该实验的结论是木质部运输水分和无机盐。

③这一实验设计思路的目的是: 证明茎的木质部能运输水分和无机盐。

知识点2导管和筛管3.筛管输送的物质和方向是(A)A.有机物,从叶到其他器官B.有机物,从其他器官到叶C.无机物,从叶到其他器官D.无机物,从其他器官到叶1.某生物小组的同学在探究“水分进入植物体内的途径”后,得出了如下结论,你认为不正确的是(D)A.根尖吸水的主要部位是成熟区B.根、茎、叶的导管是连通的C.导管中水和无机盐的运输方向是“根→茎→叶”D.筛管是运输水和无机盐的附属结构2.下图为植物体部分物质运输示意图,箭头表示运输方向,下列叙述正确的是(A)A.甲表示释放氧气、散失水分B.乙表示输送水分C.乙表示输送无机盐D.丙表示输送有机物3.观赏植物滴水观音的叶片会“吐水”,这些水分是根从土壤溶液中吸收来的,将根吸收的水分运输到叶的结构是(D)A.叶脉B.根毛C.筛管D.导管4.某同学家中的一棵枣树,在枣成熟前由于某种原因损伤了部分树皮,收获时果实反而又大又好吃,对这一现象的解释,正确的是(C)A.木质部输送给果实更多的水分B.没有受伤的树皮的运输能力更强了C.树叶制造的营养物质向下运输受阻而供给了果实D.木质部运输有机物,损伤树皮不影响果实的发育1.移栽树木时,给树“挂吊瓶”补充水和无机盐,以提高成活率,吊瓶的针头应插到茎的(C)A.树皮B.形成层C.木质部D.髓2.右图是果树的一段枝条,长有大小相同的两个果实,图中已对枝条的两个部位的树皮进行了环剥。

北师大版(2024)生物七年级上册《运输作用》教案及反思一、教材分析本课是北师大版(2024)生物七年级上册中的一课《运输作用》,属于“生物体的结构与功能”这一核心主题下的子主题。

本节主要介绍了植物体内水分和无机盐的运输方式——导管运输,以及有机物在植物体内的运输途径——筛管运输。

通过本节课的学习,学生将理解植物体如何通过复杂的运输系统实现物质的循环与分配,这对于后续学习生态系统中的物质循环具有重要意义。

二、教学目标1.知识与技能:学生能够描述导管和筛管的结构特点,解释它们在植物体内运输水分、无机盐和有机物的作用机制。

2.过程与方法:通过观察实验、小组讨论等活动,培养学生观察、分析、归纳的能力,以及科学探究的兴趣和方法。

3.情感态度价值观:激发学生对自然界生物系统复杂性和精密性的敬畏之情,培养探索自然奥秘的好奇心和责任感。

三、教学重难点【教学重点】:导管和筛管的结构特点及其在植物体内运输物质的作用。

【教学难点】:理解导管和筛管如何协同工作,实现植物体内物质的循环与分配。

四、学情分析七年级学生刚接触生物学不久,对生物体的结构和功能充满好奇。

他们已具备一定的观察能力和基础的科学素养,但抽象思维能力和逻辑推理能力尚待提高。

因此,在教学中应注重直观展示和实验演示,引导学生从具体现象出发,逐步深入理解运输作用的本质。

四、教学方法和策略1.直观教学法:利用多媒体展示导管和筛管的图片、动画,帮助学生直观感受其结构特点。

2.实验探究法:设计简单的实验(如观察植物茎的横切面),让学生亲手操作,观察并记录实验现象。

3.小组讨论法:围绕关键问题组织小组讨论,鼓励学生分享见解,共同解决问题。

4.归纳总结法:引导学生总结导管和筛管的特点及作用,形成完整的知识体系。

六、教学过程(一)导入新课展示一棵枝繁叶茂的大树图片,提问:“大树能够茁壮成长,离不开水分和无机盐等物质的供应。

那么,这些物质是如何运输到树的各个部位的呢?”从而引出本节课的主题——运输作用。

《运输作用》教案一、教材分析本节内容是北师大版七年级上册《生物学》第五章绿色开花植物的生活方式的第5节。

本节教材通过观察和实验,认知根吸收的水分和无机盐是通过木质部的导管运输,光合作用的有机物是通过韧皮部的筛管运输,阐明导管和筛管构成植物体的运输通道,植物体是一个统一的整体,体现生物体结构与功能相适应。

通过前面的学习,学生对植物的光合作用、呼吸作用、吸收作用和蒸腾作用有了一定的科学认识,这些都使本节课的学习变得水到渠成,但对木本植物茎的结构及如何运输有机物和无机物,学生缺乏理性的认识,教材针对这些问题展开探讨,所以本节内容在教材中起着承上启下的作用。

二、学情分析本章内容学生已学过有关“光合作用、蒸腾作用、吸收作用、呼吸作用”等相关知识,且有“导管运输水和无机盐,筛管运输有机物”的知识储备。

但对实验法还不能熟练运用,所以本节课教师将一步步引导让学生温故实验法,从两个演示实验中得出实验结论。

三、学习目标1.知识与技能(1)了解植物茎的结构(2)说出植物茎运输水和无机盐、有机物的部位及运输方向(3)识别导管和筛管的结构特点及其在茎结构内的分布部位。

2.过程与方法(1)通过对观察现象和实验结果的讨论与分析和得出结论,培养学习能力和思维能力。

(2)通过观察植物枝瘤的形成,培养观察能力和实验能力。

3.情感、态度与价值观(1)认同植物体的结构与功能相适应的观点(2)通过了解茎的运输作用,使学生懂得保护树皮的重要意义,并使之产生爱护树木、热爱生命、保护环境的情感。

(3)通过学习茎的运输作用,解析农业生产经验。

四、学习重点1.水分和无机盐的运输及结构基础2.有机物的运输及结构基础五、学习难点1.观察茎对水分和无机盐的运输2.枝瘤形成的原因3.辨认导管和筛管的结构特征六、教学模式:新授课七、教学方法讲授法、问答法、演示法八、课时安排:一课时九、教学过程问:1.描述切口上方和下方的形态变化。

2.试解释切口上方形成瘤状物的原因。