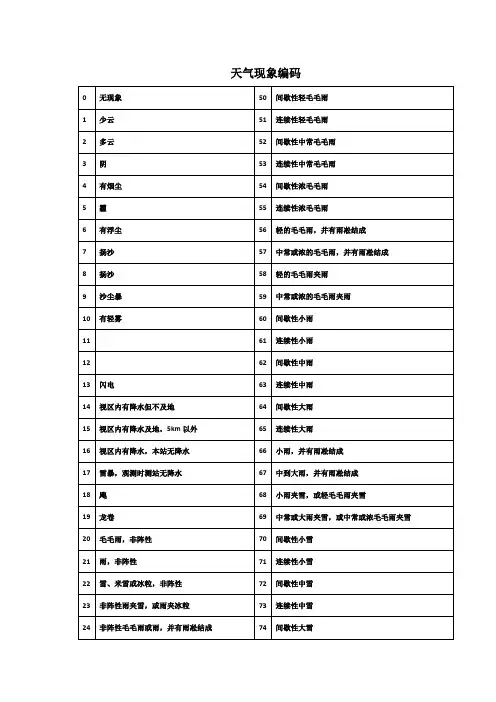

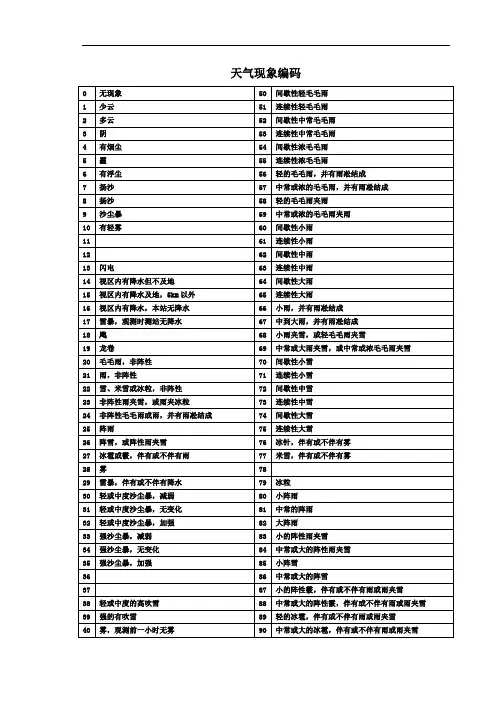

天气现象编码

- 格式:ppt

- 大小:367.50 KB

- 文档页数:12

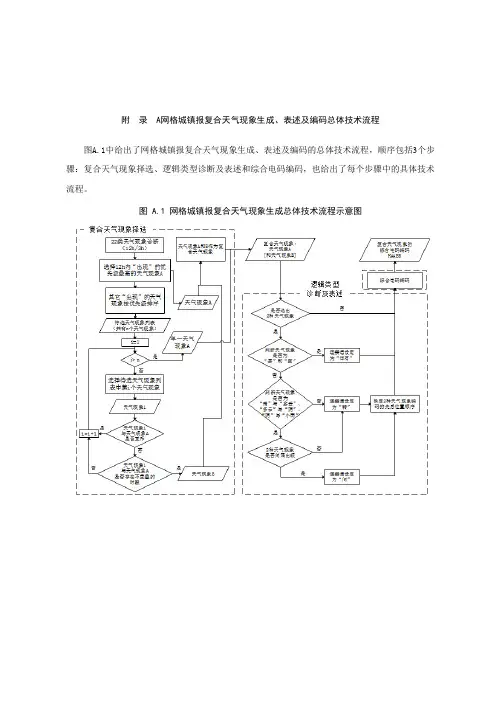

附录A网格城镇报复合天气现象生成、表述及编码总体技术流程图A.1中给出了网格城镇报复合天气现象生成、表述及编码的总体技术流程,顺序包括3个步骤:复合天气现象择选、逻辑类型诊断及表述和综合电码编码,也给出了每个步骤中的具体技术流程。

图 A.1 网格城镇报复合天气现象生成总体技术流程示意图附录 B(规范性附录)网格城镇报中各类天气现象的生成规则表B.1至表B.3给出了12小时内22类天气现象出现与否生成规则,以及3小时并不限于3小时时间间隔的22类天气现象出现与否生成规则,3小时出现与否信息用于12小时复合天气逻辑关系诊断中的辅助判断依据,因此表中称为“3h(不限于3h)辅助天气现象”,不宜用于3小时间隔或者更加精细时间分辨率天气现象预报的生成规则。

表B.1降水现象中的12小时降雨量和降雪量等级划分参照GB/T 28592—2012中4的12h降雨量规定和5的12h降雪量规定,以及GB/T 35663—2017中2.3.2至2.3.7、2.3.15至2.3.18的规定。

表B.3天空状况中晴、多云和阴的生成规则,参照了GB/T 35663—2017中2.1.1、2.1.3、2.1.4中的规定并且进行了调整。

为了与预报服务业务中习惯分类相对应,本文件去掉了“少云”天气现象,调整了晴和多云的总云量范围。

表B.1 降水现象能网格气象预报业务规定》附件5和附件6,与天气现象电码编码不同。

表B.2 视程障碍现象注:表B.2中沙尘、雾、霾的网格预报编码为各类预报的标识数值,参照中国气象局《全国智能网格气象预报业务规定》附件5和附件6,与天气现象电码编码不同。

表B.3 天空状况附录 C(规范性附录)天气现象优先级排序表C.1 天气现象优先级排序表注:优先级数字从小到大代表其优先级从高到低,数字越小,优先级越高。

参照中国气象局《全国智能网格气象预报业务规定》中附件6“全国智能网格气象预报业务产品城镇天气现象、风速风向生成规范”2018年修订版。

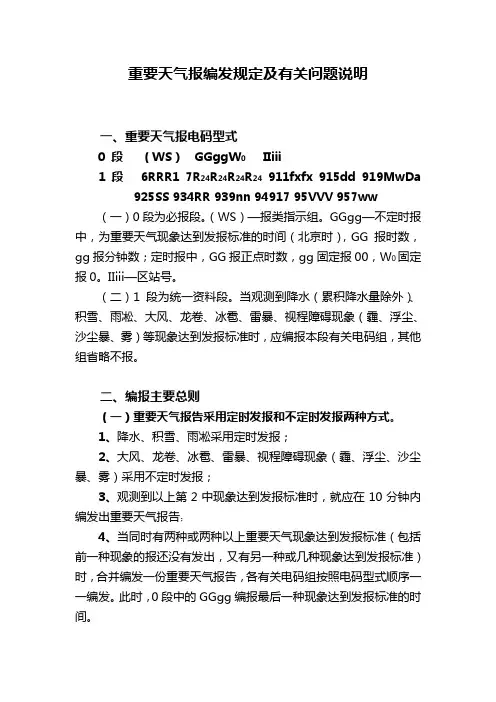

重要天气报编发规定及有关问题说明一、重要天气报电码型式0 段(WS) GGggW0 IIiii1段 6RRR1 7R24R24R24R24 911fxfx 915dd 919MwDa 925SS 934RR 939nn 94917 95VVV 957ww(一)0段为必报段。

(WS)—报类指示组。

GGgg—不定时报中,为重要天气现象达到发报标准的时间(北京时),GG报时数,gg报分钟数;定时报中,GG报正点时数,gg固定报00,W0固定报0。

IIiii —区站号。

(二)1段为统一资料段。

当观测到降水(累积降水量除外)、积雪、雨凇、大风、龙卷、冰雹、雷暴、视程障碍现象(霾、浮尘、沙尘暴、雾)等现象达到发报标准时,应编报本段有关电码组,其他组省略不报。

二、编报主要总则(一)重要天气报告采用定时发报和不定时发报两种方式。

1、降水、积雪、雨凇采用定时发报;2、大风、龙卷、冰雹、雷暴、视程障碍现象(霾、浮尘、沙尘暴、雾)采用不定时发报;3、观测到以上第2中现象达到发报标准时,就应在10分钟内编发出重要天气报告;4、当同时有两种或两种以上重要天气现象达到发报标准(包括前一种现象的报还没有发出,又有另一种或几种现象达到发报标准)时,合并编发一份重要天气报告,各有关电码组按照电码型式顺序一一编发。

此时,0段中的GGgg编报最后一种现象达到发报标准的时间。

5、凡能在天气报和加密气象观测报中编报的,不再单独拍发重要天气报。

即降水、积雪、雨凇(6RRR1 7R24R24R24R24 925SS 934RR)不再单独拍发定时重要天气报。

6、在编发02、08、14、20时地面天气报或加密气象观测报的时次,整点前半小时内观测到大风、龙卷、冰雹现象达到发报标准时,可以并入天气报、加密气象观测报中编报。

7、重要天气报告的观测编报时间与危险报、航空报或地面天气报重叠时,应先发危险报、天气报、航空报;与加密气象观测报重叠时,应先发重要天气报告。

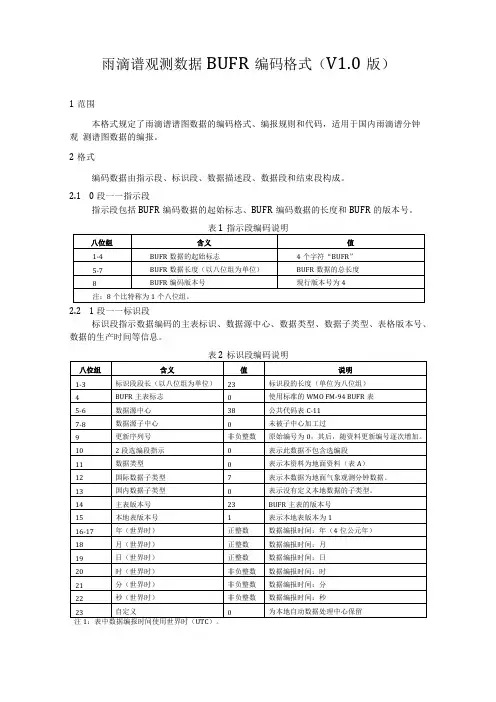

雨滴谱观测数据BUFR编码格式(V1.0版)

1范围

本格式规定了雨滴谱谱图数据的编码格式、编报规则和代码,适用于国内雨滴谱分钟

观测谱图数据的编报。

2格式

编码数据由指示段、标识段、数据描述段、数据段和结束段构成。

2.10段一一指示段

指示段包括BUFR编码数据的起始标志、BUFR编码数据的长度和BUFR的版本号。

2.21段一一标识段

标识段指示数据编码的主表标识、数据源中心、数据类型、数据子类型、表格版本号、数据的生产时间等信息。

表2标识段编码说明

2.33段一一数据描述段

数据描述段主要指示BUFR资料的数据子集数目、是否压缩以及数据段中所编数据的要素描述符。

2.44段一一数据段

数据段包括本段段长、保留字段以及数据描述段中的描述符(3 07 194)展开后的所有要素描述符对应数据的编码值。

2.5

5段一一结束段

结束段编码说明见表5。

3自定义描述符和标志表

4 WMO代码表

4.1代码表0 01 101国家和地区标识符(部分)。

序号预报结果单位说明

1 温度℃预报时刻值

2 相对湿度 % 预报时刻值

3 风向度预报时刻值

4 风速米/秒预报时刻值

5 气压 hPa 预报时刻值

6 降水量毫米预报时刻与(有预报)上一时刻之间的累积量

7 总云量 % 预报时刻值

8 低云量 % 预报时刻值

9 天气现象编码预报时刻值

10 能见度公里预报时刻值

11 最高气温℃,24小时内最高气温值

12 最低气温℃ ,24小时内最低气温值

13 最大相对湿度 % , 24小时内最大相对湿度值

14 最小相对湿度 % ,24小时内最小相对湿度值

15 24小时累计降水量毫米 ,24小时内累计降水量值

16 12小时累计降水量毫米 ,12小时内累计降水量值

17 12小时总云量 % ,12小时内总云量平均值

18 12小时低云量 % ,12小时内低云量平均值

19 12小时天气现象编码 ,12小时内的天气现象

20 12小时风向度 ,12小时内的盛行风向

21 12小时风速米/秒,12小时内的最大风。

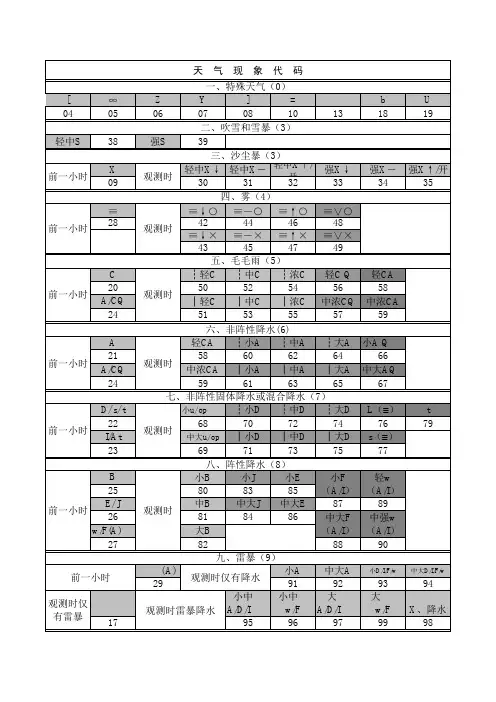

过去天气现象编码

过去天气现象编码是一种用于描述过去某一时间段内天气状况的编码系统。

这个编码系统通常包括一些特定的符号和缩写,以简洁的方式表示不同的天气现象。

这些编码有助于气象学家、气候学家和研究人员更好地理解和分析过去的天气数据。

以下是一个简单的过去天气现象编码示例:

1. 晴天:SKY 0

2. 阴天:SKY 1

3. 雨天:SKY 2

4. 雪天:SKY 3

5. 雾天:SKY 4

6. 霾天:SKY 5

7. 台风:STORM 6

8. 暴雨:RAIN 7

9. 雷暴:THUN 8

10. 低温:COLD 9

11. 高温:HOT 10

12. 湿度高:MOIST 11

13. 湿度低:DRY 12

14. 风大:WIND 13

15. 风小:WIND 14

这个编码系统仅供参考,实际应用中可能会有所不同。

具体的编码方式取决于所使用的气象数据格式和标准。

此外,这些编码通常会结合其他气象参数(如温度、湿度、风速等)来更全面地描述过去天气状况。

在研究过去天气现象时,气象学家和研究人员会利用这些编码来分析气候变化、极端天气事件等现象,从而为未来的天气预报和气候变化应对提供有益的信息。

地面测报选编天气现象代码要点怀化气象论坛管理员极光1、引言地面观测工作是气象工作的基础,为天气预报、气象情报、气候分析和科学研究提供重要依据。

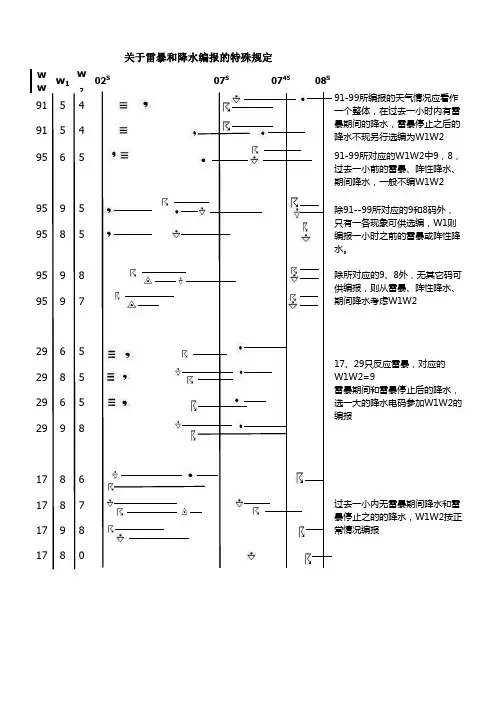

气象电码是观测部门和预报部门之间传递气象情报的手段。

地面气象观测中天气现象的电码多达一百个,特别是选编过去天气现象代码W1W2时有很多特殊规定2、关于雷暴和降水编报的特殊规定为了直观地表示雷暴和降水编报的特殊规定,我们根据省局业务处《关于气象电码的问题解答》中雷雨天气选编7组的表格来说明(见表1)表1 雷雨天气选编7组2.1.1 时间概念清楚雷暴期间与非雷暴期间等时间概念的划分对正确选编7组非常关键。

当雷暴出现在过去一小时内时,降水分为雷暴开始之前的降水和雷暴开始之后的降水两种情况。

例如60 1320-1348/171320-1324(本文中的所有例子中天气现象符号参照测报软件AHDOS中的输入方法,60表示雨,17表示雷暴,80表示阵雨,70表示雪,31表示沙尘暴),例中的普通雨属于雷暴开始之后的降水。

注意下例中属于过去一小时内雷暴开始之前的降水,60 1320-1348/17 1250-1255 1321-1324/。

当雷暴出现在过去一小时之前时,降水分为雷暴期间和非雷暴期间的降水。

雷暴期间的降水是指降水在过去一小时之前的开始时间和结束时间都包括在雷暴的起止时间范围内。

例如:80 1150-/60 1220-1248/17 1150-1247/中的阵雨属于雷暴期间的降水,而普通雨是非雷暴期间的降水。

以下两例是非雷暴期间的降水:例1、80 0810-1210/17 0810-1209例2、80 0810-1210/17 0811-1210而80 0810-1310/17 0810-1309/在过去一小时之前的降水是雷暴期间的降水。

2.1.2 区分降水性质过去一小时内出现的阵性降水和过去一小时内雷暴开始之后的降水(不论性质、态相是否有变化)都不再选编W1、W2。

【国际⽓象报⽂解码】国际⽓象报⽂解码⼀、ICAO标准METAR⽓象报⽂例⾏观测报(METAR)的内容和格式1:报告位置时间风能见度 RVR类型识别编码METAR EGSS 231020Z 31015G27KT 1400SW6000N R24/P1500天⽓现象云温度/ 露点 QNH 最近风切变趋势跑道状况天⽓SHRA FEW005 10/03 Q0995 RETS WS RWY23 NOSIG 88290928 SCT010CB BKN025例⾏观测报(METAR)的内容和格式2:报告类型位置编码⽇期/时间⾃动观测状态风能见度RVRMETAR EGSS231020Z AUTO31015G27KT280V35060002500SWR24/P1500现在天⽓云温度/露点QNH最近天⽓风切变海洋表⾯温度和洋⾯状况SHRA FEW005SCT010CBBKN02510/03Q0995RETS WS RWY23W07/S4跑道状况趋势R24/6205//NOSIG例⾏观测报(METAR)分项解释:METAR报中有关的编报形式也适⽤与SPECI报和TAF报1. 报头识别部分报头识别部分包括三项内容:1) 报告种类:a. METAR----例⾏观测:⽆论有⽆飞⾏任务,每⼩时观测⼀次,根据⽓象主管部门的要求,也可每半⼩时观测⼀次。

b. SPECI----特殊观测:指在两次例⾏观测之间的时段内,出现下列情况时所进⾏的观测:当能见度(跑道视程)、云、风达到或通过本场特选报规定的数值,或达到、通过本场运⾏最低标准时某些要素达到或通过经空中交通管制部门或其他部门和⽓象部门商定的数值时。

当下列任何⼀种天⽓现象出现、终⽌(消失)或强度有变化时:冻降⽔;冻雾;中或⼤的降⽔(包括阵性降⽔);低吹尘、沙或雪;⾼吹尘、沙或雪;尘暴;沙暴;雷暴(伴有或不伴有降⽔);飑;漏⽃云。

2) 地名代码:ICAO 机场四字地名代码3) 观测时间观测的⽇期和时间,⽤⽇期/⼩时/分钟格式表⽰,加后缀Z表⽰世界协调时。

附录1:实时-历史地面气象资料一体化数据文件命名规则和格式实时-历史地面气象资料一体化业务中数据文件包括台站上传的观测数据文件、省级质控后数据文件两类。

台站上传的观测数据文件包括国家站地面小时数据文件、国家站日照日数据文件、国家站日数据文件、区域站/国家级无人站地面小时数据文件、区域自动站雨量站数据文件、国家站分钟数据文件和国家站气象辐射小时数据文件。

其中,国家站分钟数据文件传至省信息中心后,暂不上传国家气象信息中心;国家站气象辐射小时数据文件暂不在省级进行质量控制等数据处理,只上传原始观测数据文件。

省级质控后数据文件包括质控后国家站地面小时数据文件、质控后国家站日照日数据文件、质控后国家站日数据文件、质控后区域站/国家级无人站地面小时数据文件、质控后区域自动站雨量站数据文件。

国家站加密观测数据文件命名规则和格式同国家站地面小时数据文件;区域站加密观测数据文件命名规则和格式同区域站地面小时数据文件。

质控后国家站加密观测数据文件命名规则和格式同质控后国家站地面小时数据文件;质控后区域站加密观测数据文件命名规则和格式同质控后区域站地面小时数据文件。

当观测数据文件和格式发生业务变化时,本附录中的数据文件命名及格式也相应改变。

一、国家站地面小时数据文件格式1. 文件名国家级站单站文件名:Z_SURF_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_O_AWS_FTM[-CCx].txt国家级站打包文件名:Z_SURF_C_CCCC_yyyyMMddhhmmss_O_AWS_FTM.txt在文件名中:Z:固定代码,表示文件为国内交换的资料;SURF:固定代码,表示地面观测;I:固定代码,指示其后字段代码为测站区站号;C:固定代码,指示其后字段代码为编报中心代码;IIiii:测站区站号;CCCC:编报中心代码;yyyyMMddhhmmss:文件生成时间“年月日时分秒”(UTC,国际时);O:固定代码,表示文件为观测类资料;AWS:固定代码,表示文件为自动气象站地面气象要素资料;FTM:固定代码,表示定时观测资料;CCx:数据更正标识,可选标志,对于某测站(由IIiii指示)已发观测数据进行更正时,文件名中必须包含资料更正标识字段。