高等学校科学研究优秀成果奖-苏州大学科学技术研究部

- 格式:doc

- 大小:121.50 KB

- 文档页数:6

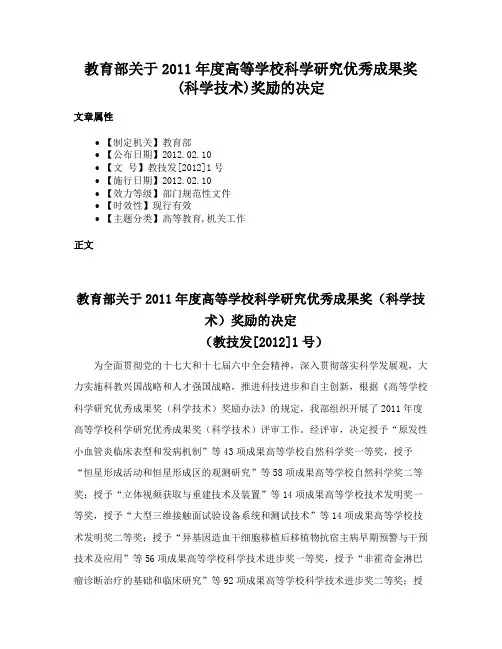

教育部关于2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定文章属性•【制定机关】教育部•【公布日期】2012.02.10•【文号】教技发[2012]1号•【施行日期】2012.02.10•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】高等教育,机关工作正文教育部关于2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定(教技发[2012]1号)为全面贯彻党的十七大和十七届六中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,大力实施科教兴国战略和人才强国战略,推进科技进步和自主创新,根据《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》的规定,我部组织开展了2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)评审工作。

经评审,决定授予“原发性小血管炎临床表型和发病机制”等43项成果高等学校自然科学奖一等奖,授予“恒星形成活动和恒星形成区的观测研究”等58项成果高等学校自然科学奖二等奖;授予“立体视频获取与重建技术及装置”等14项成果高等学校技术发明奖一等奖,授予“大型三维接触面试验设备系统和测试技术”等14项成果高等学校技术发明奖二等奖;授予“异基因造血干细胞移植后移植物抗宿主病早期预警与干预技术及应用”等56项成果高等学校科学技术进步奖一等奖,授予“非霍奇金淋巴瘤诊断治疗的基础和临床研究”等92项成果高等学校科学技术进步奖二等奖;授予“医学信息智能计算支撑平台与应用”等7项成果高等学校科学技术进步奖(推广类)二等奖;授予“在单晶硅片表面制备碳纳米管复合薄膜的方法”成果高等学校专利奖二等奖。

全国高等学校的科学技术工作者要向全体获奖者学习,继续发扬求真务实、勇于创新的科学精神,不畏艰险、勇攀高峰的探索精神,团结协作、淡泊名利的团队精神,报效祖国、服务社会的奉献精神,坚定不移走中国特色自主创新道路,不断提高自主创新能力,积极投身于科教兴国战略的实践中,为建设创新型国家、促进科学发展做出新的更大贡献。

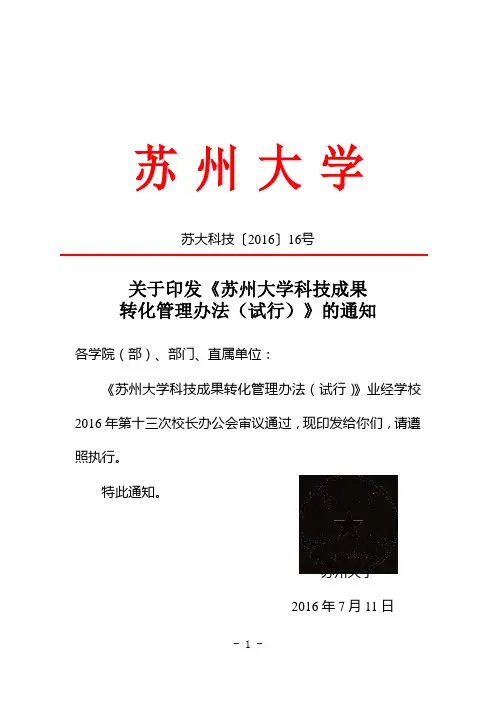

苏州大学苏大科技〔2016〕16号关于印发《苏州大学科技成果转化管理办法(试行)》的通知各学院(部)、部门、直属单位:《苏州大学科技成果转化管理办法(试行)》业经学校2016年第十三次校长办公会审议通过,现印发给你们,请遵照执行。

特此通知。

苏州大学2016年7月11日苏州大学科技成果转化管理办法(试行)第一条为贯彻国家创新驱动发展战略、落实科技成果转化法,充分发挥我校学科、人才和科技等资源优势,营造良好的创新创业环境,结合学校实际,特制定本办法。

第二条本办法所称的科技成果,是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果,包括但不限于已经产权化的成果(专利、集成电路布图设计、植物新品种、计算机软件著作权、作品著作权等)以及未产权化的创新知识、专有技术、技术秘密、软件、算法及各种新的产品、工程、技术、系统的应用示范等。

本办法所称的科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动。

第三条科技成果转化的主要方式包括:(一)自行投资实施转化;(二)向他人转让科技成果;(三)许可他人使用科技成果;(四)以科技成果作为合作条件,与他人共同实施转化;(五)以科技成果作价投资,折算股份或者出资比例;(六)其他协商确定的方式。

科学技术研究部是学校科技成果的认定、管理机构,是成果转化的实施单位。

第四条科技成果确定价格的方式包括协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式。

通过协议定价方式实施的科技成果转化,应当在学校公示科技成果名称和拟交易价格,公示时间不少于15天,无异议后再实施转化。

第五条科技成果完成并“成功转化”(经技术合同认定登记并全额到款)后,所得的净收益的80%奖励给科技成果完成人,10%作为中介费,10%作为学校的收益。

中介费用于支付学校所属单位以及校外中介机构实施转化成果费用。

自行实施转化的,中介费用于奖励给实施转化的师生员工个人(学校专职管理部门人员除外)。

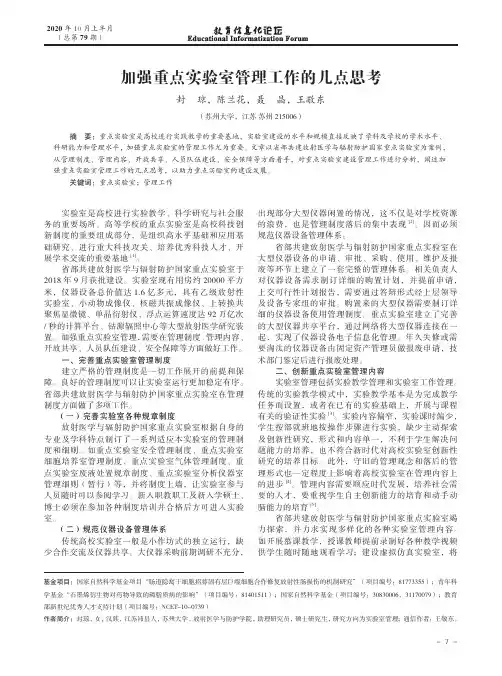

加强重点实验室管理工作的几点思考封 琼,陈兰花,聂 晶,王敬东(苏州大学,江苏 苏州 215006)- 8 -虚拟仿真技术运用到相关的实验教学中,陆续摄制各种专业性实验以及大型仪器操作视频上传至虚拟仿真实验室,有需要的教师、学生可以点击学习乃至进行虚拟仿真实验,丰富了实验教学内容,加深了学生对实验内容的理解,调动了学生的积极主动性[6]。

重点实验室通过不断学习摸索开展各种科普宣传,通过新生开学日宣传、展板宣传、开放日等一系列主题活动让更多的师生了解放射医学这门学科,让更多对科学有兴趣的人才加入到重点实验室队伍中来。

重点实验室还组织与学科专业相关的课外竞赛等活动,鼓励学生参赛,并邀请教师和实验技术人员进行指导,吸引更多有兴趣、有能力的学生进入实验室学习,为重点实验室的建设添砖加瓦。

三、加强重点实验室开放共享(一)建立仪器共享平台省部共建放射医学与辐射防护国家重点实验室2014年建立了自己的大型仪器共享平台[7],目前为止共有近70台大型仪器加入到仪器共享平台系统,学生通过系统注册、预约、使用,智能实现仪器机时共享,大大节省了人工录入时间,也优化了资源配置,最大限度提高了仪器使用效率。

重点实验室大型仪器不仅与院内师生共享,还与院外、校外有需要的科研工作者共享。

通过收取相应的检测费用来维持大型仪器设备的维修保养及相应仪器管理人员的绩效补贴,实现仪器正常运转的良好循环。

(二)加强校企合作加强重点实验室开放共享的另一条途径是加强校企合作。

在与企业合作中,可定期邀请企业的专业技术人员来实验室指导学生实验。

也可通过重点实验室产学研合作的优势,联合企业进行联合办学、共建实验室等为学生提供科研平台,更好地服务社会。

重点实验室应积极与企业开展项目合作,让学生在巩固理论知识的同时还能为企业提供相应的服务,提高学生学习的积极主动性,促进重点实验室成果转化。

四、加强重点实验室人员队伍建设实验技术人员是重点实验室管理的重要组成部分。

教育部关于颁发第四届全国教育科学研究优秀成果奖

的决定

文章属性

•【制定机关】教育部

•【公布日期】2011.09.27

•【文号】教办[2011]11号

•【施行日期】2011.09.27

•【效力等级】部门规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】教育综合规定

正文

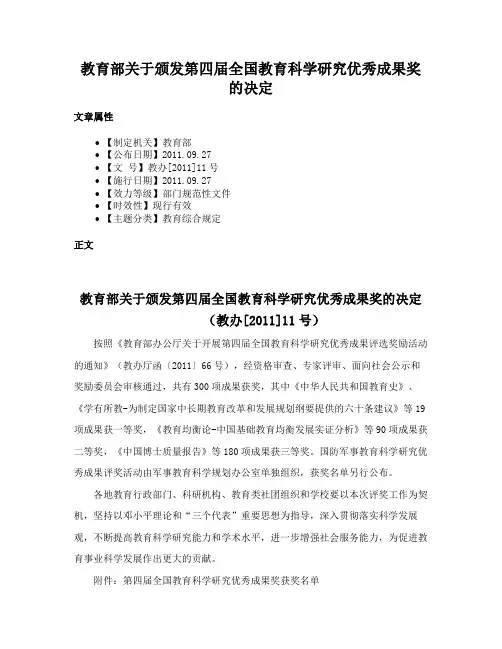

教育部关于颁发第四届全国教育科学研究优秀成果奖的决定

(教办[2011]11号)

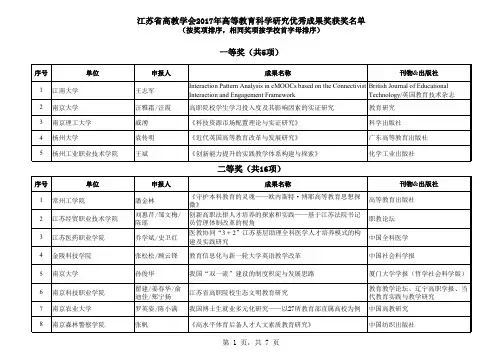

按照《教育部办公厅关于开展第四届全国教育科学研究优秀成果评选奖励活动的通知》(教办厅函〔2011〕66号),经资格审查、专家评审、面向社会公示和奖励委员会审核通过,共有300项成果获奖,其中《中华人民共和国教育史》、《学有所教-为制定国家中长期教育改革和发展规划纲要提供的六十条建议》等19项成果获一等奖,《教育均衡论-中国基础教育均衡发展实证分析》等90项成果获二等奖,《中国博士质量报告》等180项成果获三等奖。

国防军事教育科学研究优秀成果评奖活动由军事教育科学规划办公室单独组织,获奖名单另行公布。

各地教育行政部门、科研机构、教育类社团组织和学校要以本次评奖工作为契机,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,不断提高教育科学研究能力和学术水平,进一步增强社会服务能力,为促进教育事业科学发展作出更大的贡献。

附件:第四届全国教育科学研究优秀成果奖获奖名单

中华人民共和国教育部

二○一一年九月二十七日附件:第四届全国教育科学研究优秀成果奖获奖名单

第四届全国教育科学研究优秀成果一等奖

第四届全国教育科学研究优秀成果二等奖

第四届全国教育科学研究优秀成果三等奖。

《深圳大学科研奖励办法(人文社会科学类)》最新版深大〔2015〕248号关于印发《深圳大学科研奖励办法(人文社会科学类)》的通知全校各单位:现将《深圳大学科研奖励办法(人文社会科学类)》印发给你们,请遵照执行。

特此通知。

深圳大学2015年11月30日深圳大学科研奖励办法(人文社会科学类)(2015年10月23日校长办公会议通过)第一章总则第一条为进一步激发科研动力,提升研究质量,扩大学术影响,根据教育部《关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》和《关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》等文件精神,结合学校科研工作实际和发展目标要求,制订本办法。

第二条人文社会科学科研奖励的类别:(一)重大成果奖;(二)学术创新奖;(三)咨政服务贡献奖;(四)高层次项目及科研平台建设奖。

第三条人文社会科学科研奖励的范围:我校在岗(含签约在岗)教师、离退休人员、博士后以及在校学生,以深圳大学为完成单位的人文社科类研究成果、项目等。

第四条人文社会科学科研奖励的原则:(一)反对学术泡沫,以质量和贡献为导向;(二)公开、公正、简约、高效;(三)基础理论研究与应用对策研究并重,学术创新与社会服务并重。

第二章重大成果奖第五条重大成果奖是对获得国家及省部级奖励的人文社科优秀成果奖实行的追加奖励。

重大成果奖分为政府奖后奖和社会公认的国家级协会奖后奖。

政府奖是指学术成果(包括文艺作品)获得由国家行政权力机构颁发且奖励证书有国徽章的各级政府奖励,社会公认的国家级协会奖是指由全国性专业协会组织颁发的有国徽章的奖励。

第六条第一完成单位为深圳大学且第一完成人为深圳大学教师的科学研究成果奖奖励标准如下:奖励类别奖励等级奖励额度(万元)高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖20 二等奖15 三等奖10人文社会科学突出贡献奖(教育部社会科学委员会委员、广东省优秀社会科学家等)15广东省人文社会科学优秀成果奖或其他省部级科研成果奖(含吴玉章人文社会科学奖、王力语言学奖、钱端升法学研究成果奖、孙冶方经济学科奖、安子介国际贸易研究奖)一等奖10 二等奖 5三等奖 3国家级协会奖(有国徽印章)特等奖 5 一等奖 3根据深圳大学作为完成单位的排序和深圳大学教师作为成果完成人排序的不同,分别按以下标准奖励:1.深圳大学为第一完成单位,但深圳大学教师不是第一完成人,或深圳大学教师为第一完成人,但深圳大学不是第一完成单位,按全额的50%给予奖励。

苏州市人民政府关于公布苏州市第十五次哲学社会科学优秀成果奖的决定文章属性•【制定机关】苏州市人民政府•【公布日期】2020.10.28•【字号】苏府〔2020〕106号•【施行日期】2020.10.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技成果与知识产权正文市政府关于公布苏州市第十五次哲学社会科学优秀成果奖的决定各市、区人民政府,苏州工业园区、苏州高新区管委会;市各委办局,市各人民团体,各大专院校和直属单位:根据《苏州市哲学社会科学优秀成果奖励办法》,市政府决定公布204个苏州市第十五次哲学社会科学优秀成果奖获奖项目,其中,一等奖10项、二等奖50项、三等奖144项。

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具,是推动历史发展和社会进步的重要力量。

希望全市广大哲学社会科学工作者坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的研究导向,紧紧围绕改革发展的新目标新任务,主动担当作为,更好发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会的重要功能,为加快构建中国特色哲学社会科学作出更多“苏州贡献”、展现更多“苏州作为”。

附件:苏州市第十五次哲学社会科学优秀成果获奖项目苏州市人民政府2020年10月28日附件苏州市第十五次哲学社会科学优秀成果获奖项目一等奖(10项)1.老子与海德格尔哲学美学思想比较研究(著作;李红霞;苏州大学)2.中国环境库兹尼茨曲线检验:加总偏误与政策含义InvestigatingEnvironmentalKuznetsCurveinChina-AggregationBiasandPolicyImplications(论文;徐涛;苏州大学)3.客观归责体系中允许风险的教义学重构(著作;王俊;苏州大学)4.江苏集中居住区居民生活质量研究(著作;叶继红等;苏州大学)5.大明苏州:仇英《清明上河图》中的社会风情(著作;柯继承;苏州唐文治国学研究会)6.叙事德育模式:理念及操作(著作;李西顺;苏州大学)7.藏书纪事诗研究(著作;周生杰;苏州大学)8.苏州通史(共十六卷)(著作;《苏州通史》编纂委员会编,王国平主编;导论卷:王国平;先秦卷:吴恩培;秦汉至隋唐卷,孙中旺、刘丽;五代宋元卷,戈春源;明代卷,吴建华;清代卷王国平、唐力行;中华民国卷,朱小田、汪建红;中华人民共和国卷(1949~1978),王玉贵、吴晨潮;中华人民共和国卷(1978~2000),姚福年;人物卷(上),李峰;人物卷(中),李峰;人物卷(下),李峰;志表卷(上),林锡旦、叶文宪;志表卷(下),叶文宪、林锡旦;图录卷(上),徐刚毅、徐苏君;图录卷(下),徐刚毅、徐苏君)9.苏州全面建成小康社会实践总结与高质量发展对策研究(内部成果;苏州太湖书院课题组)10.一座城市的精神成长史(论文;《求是》杂志文化编辑部、张家港市委宣传部联合调研组)二等奖(50项)1.境内外人民币汇率动态信息份额研究:兼论人民币定价权归属(论文;钱燕,苏州科技大学;程贵,兰州财经大学;王子军,苏州科技大学)2.社会性别定型的俄汉语用对比研究(著作;周民权,苏州大学;周薇,苏州科技大学;陈春红,四川外国语大学)3.无纸化背景下国家自然科学基金项目档案管理机制研究(内部成果;毕建新,苏州大学;陈新红,韩山师范学院;刘开强、王芹、邵华、丁家友、余亚荣、谢诗艺、周烁奇,苏州大学)4.《伤寒论》的道学根柢(论文;程雅君,苏州大学;郝改梅,中国中医科学院中医基础理论研究所)5.马克思的空间生产思想及其当代意义研究(著作;孙江;苏州科技大学)6.社会责任强制披露下管理层机会主义行为考察——基于A股上市公司的经验证据(论文;权小锋,苏州大学;徐星美、许荣,中国人民大学)7.资源节约效率和环境效率:基于中国城市的案例研究Theefficienciesofresource-savingandenvironment:AcasestudybasedonChinesecities(论文;张斌、陆丹婷、何艳,苏州大学;邱永和,台湾东吴大学)8.迈向优质旅游:全域旅游供需错配及其治理——苏州吴江案例研究(论文;周永博,苏州大学;沈敏,无锡商业职业技术学院;吴建,苏州大学;魏向东,苏州大学)9.节能减排约束下长三角制造业发展研究(著作;李雪冬;苏州科技大学)10.中国城镇居民文化消费行为研究(著作;王晓彦,苏州科技大学;胡德宝,中国人民大学)11.经济周期、经济转型与商业银行信用风险管理(著作;王英姿;常熟理工学院)12.“犯罪所得投资收益”追缴的影响因素与判断规则(论文;庄绪龙;苏州大学)13.国有自然资源资产产权行使机制的完善(论文;程雪阳;苏州大学)14.试析习近平美丽中国思想的提出语境、主要内容和基本要求(论文;陆树程、李佳娟;苏州大学)15.县域科技体制综合改革的理论与实践(著作;施杨;常熟理工学院)16.一个苏南乡村的治理之道:张家港永联村调查(著作;高峰,马德峰,王俊敏;苏州大学)17.韦伯理解范式中的价值关联——社会范畴、“众神的战争”与“客观性”(论文;王赟;苏州大学)18.养育快乐的孩子——流行育儿杂志中亲职话语的爱与迷思(论文;陶艳兰;苏州科技大学)19.动机动作与情绪对发散性思维的交互效应Interactiveeffectofmotivationalmotoractionandemotiononpergentthinking (论文;袁欢,苏州科技大学;卢克龙、郝宁,华东师范大学)20.利益相关者视角下的高等职业教育人才供给质量提升研究(著作;苏益南;苏州经贸职业技术学院)21.农民工教育培训收益研究(著作;崔玉平;苏州大学)22.性别偏差态度研究:基于内隐和外显双系统解析(著作;贾凤芹;苏州科技大学)23.民办高校的内部治理与国家监管——基于举办者的视角(著作;王一涛;苏州大学)24.活语文学习理论与实践(著作;程振理,江苏省苏州中学校;张德超,宿迁市教育局)25.精神生态与散文演变:1976~2010(著作;周红莉;常熟理工学院)26.从“中西对照”到“化异归同”——宗白华形上学美学的跨文化阐释(论文;李勇;苏州大学)27.爱德华·泰勒的宗教自然诗(论文;朱新福;苏州大学)28.再论新闻客观性原则——基于新闻学若干概念的辨析(论文;曹然;苏州大学)29.中华书局杂志出版与近代中国(1912~1937)(著作;徐蒙;苏州大学)30.杨立青《唐诗四首》音乐分析(论文;唐荣;苏州大学)31.《鲁班经》全集(著作;江牧、冯律稳,苏州大学;解静,苏州高博软件技术职业学院)32.当代俄汉新词语词典(著作;程家钧,薛静芬;苏州大学)33.索尔·贝娄小说的伦理指向(著作;祝平;苏州科技大学)34.张溥评传(著作;丁国祥;苏州科技大学)35.20世纪以来美国公共医保制度研究(著作;高芳英;苏州大学)36.晚清时期中国红十字运动研究(著作;池子华;苏州大学)37.中国邮刊史(1918~2018)(著作;金晓宏;苏州工业园区服务外包职业学院)38.《苏州明报》香烟广告研究——以广告营销策略为指向的讨论(论文;董粉和;苏州科技大学)39.关于升级打造苏州一流营商环境推动长三角一体化发展的建议(内部成果;赵石言、钱振明,苏州大学;赵扬,苏州科技大学;李萍,民进苏州市委)40.意大利城市滨河空间保护与更新(著作;张靓;苏州大学)41.关于推进区块链服务苏州实体经济的思考和建议(内部成果;秦天程;苏州市职业大学)42.关于市区道路交通系统治理整体提升的研究与思考(内部成果;江海、刘保瑞;苏州市公安局)43.铁路交汇点建设需注重因势利导(内部成果;夏文,苏州市发展和改革委员会;XXX,苏州市发展规划研究院)44.借鉴“标准地”改革经验打造高质量供地体系——关于浙江“标准地”改革及苏州相关情况的报告(内部成果;XXX,管俊;苏州市发展规划研究院)45.昆山台企的十年转型升级之路(著作;徐琴等;江苏省社会科学院)46.顾炎武书法研究(著作;俞建良;昆山昆仑堂美术馆)47.数字中国视域下的基层社会治理(著作;苏州高新区狮山横塘街道办事处)48.海虞清风:中国历史上的常熟籍监察官(著作;中共常熟市纪律检查委员会,常熟市地方志编纂委员会办公室,常熟市琴川街道)49.吴江历史人物碑传集(丛书;吴国良编纂,苏州市吴江区太湖旅游文化研究会、吴江博物馆编)50.曲艺丛论(丛书;陈世海;张家港市政协)三等奖(144项)1.关于释放文化产业发展潜力提升经济增长贡献率的调研和思考(内部成果;汪长根,苏州世界遗产与古建筑保护研究会;钱洪明,中共苏州市委研究室;周苏宁,苏州世界遗产与古建筑保护研究会;陈智超、王伟俊,中共苏州市委研究室)2.苏州共享农庄建设路径与策略的研究报告(论文;陈晓磊、卜树坡、祝清兰、姜颖韬、刘勇;苏州工业职业技术学院)3.中国高校数字图书馆用户满意度与忠诚度影响因素研究Factorsinfluencingusers’satisfactionandloyaltytodigitallibrariesinChine seuniversities(论文;徐芳,苏州大学;杜佳,南澳大利亚大学)4.TOT业务会计确认与计量分析(论文;刘慧娟;苏州经贸职业技术学院)5.历史与逻辑的统一——《资本论》第1卷“所谓原始积累”章的地位与意义(论文;王一成;苏州大学)6.中国建筑美学史(著作;王耘;苏州大学)7.马克思对共同体发展的历史考察及其当代启示(论文;桑明旭;苏州大学)8.马尔库塞的工业社会批判与人的解放(论文;徐志坚;常熟理工学院)9.诚信价值观的内涵阐释与践行要义(论文;徐正兴,常熟理工学院;周可真,苏州大学)10.休闲共享:价值旨归、制约条件和实现路径(论文;王永明;常熟理工学院)11.融资方式创新:中国PPP项目证券化的实证研究InnovativeFinancing:AnEmpiricalStudyonPublic–PrivatePartnershipSecuritisationinChina(论文;于宝山、陈作章,苏州大学;孙进,约翰斯·霍普金斯大学)12.制度理论与环境压力:市场不确定对创新与绩效的调节作用InstitutionalTheoryandEnvironmentalPressures:TheModeratingEffectofMarket UncertaintyonInnovationandFirmPerformance(论文;储昭昉,苏州大学;徐景鸿,中国科学技术大学;赖福军,苏州大学;BrianJCollins,美国南密西西比大学)rmationSharingandtheImpactofShutdownPolicyinaSupplyChainwithMarke tDisruptionRiskintheSocialMediaEra社交媒体时代具有市场中断风险的供应链信息共享与关闭策略研究(论文;王建才,北京理工大学;王要玉、车通,苏州大学)14.区域创业环境形成与作用机理研究(著作;李晶;苏州大学)15.双维视角下苏州城市空间形态演变及影响机理(论文;徐银凤、汪德根、沙梦雨,苏州大学)16.“中国式业绩”与企业财务业绩诉求——基于A股上市公司获奖信息披露的基本事实发现与探讨(论文;邓博夫,西南财经大学;刘佳伟,苏州大学;吉利,西南财经大学)17.我国体育事业财政支出:规模、结构与空间效应(论文;李燕领,王家宏,邱鹏,柳畅;苏州大学)18.旅游大发展阶段的治理困境——阳朔西街市场乱象的特征及其发生机制(论文;杨昀,苏州科技大学;保继刚,中山大学)19.要素空间集聚、制度质量对全要素生产率的影响研究(论文;周璇,苏州科技大学;陶长琪,江西财经大学)20.专业中介对私募股权基金议价能力的影响研究——对江浙沪深私募股权基金经理的调查(论文;段姝,张林郁;苏州科技大学)21.出口增长、结构优化与技术升级——基于农林与环境产业的实证研究(著作;曹旭平;常熟理工学院)22.多产出视角下基于Luenberger和Malmquist-Luenberger指数法的中国星级酒店利润效率研究ProfitLuenbergerandMalmquist-Luenbergerindexesformulti-activitydecision-makingunits:Thecaseofthestar-ratedhotelindustryinChina(论文;Barnabe?Walheer,张林佳;西交利物浦大学)23.江苏区域公共体育服务财政支出效率及影响因素实证研究(论文;李勇,苏州市职业大学;冯伟,无锡职业技术学院)24.基于新企业成长的商业模式与创业机会匹配——多案例纵向研究(论文;陈娟,苏州市职业大学;邢建国,苏州大学)25.综合金融服务体系服务实体经济高质量发展研究——以苏州市小微企业数字征信实验区为例(论文;周雷、刘睿,苏州市职业大学;金吉鸿,苏州市地方金融监督管理局)26.放任还是干预?新常态下区域创新系统中政府角色定位策略研究(论文;曹钰华,苏州经贸职业技术学院;李晶,苏州大学)27.知识产权与区域经济发展耦合协调度研究(论文;牛士华;苏州经贸职业技术学院)28.农业现代化的苏州故事(著作;孟焕民主编;苏州市农业委员会,苏州市农村经济研究会编)29.行政审批制度改革中的法律问题(著作;王克稳等;苏州大学)30.绝对化广告用语的区分处罚(论文;施立栋;苏州大学)31.适时提出主义——以“新的证据”与证据失权的关系为中心(论文;吴俊;苏州大学)32.占有保护疑难问题研究(著作;章正璋;苏州大学)33.“一带一路”背景下我国国际商事法庭的运行(论文;卜璐;苏州大学)34.如何理解“法理”?——法学理论角度的一个分析(论文;瞿郑龙;苏州大学)35.检察机关维护公共利益非诉讼路径探究(论文;苏州市人民检察院课题组)36.国家级开发区转型升级中的治理体制机制创新:向度与题域(论文;黄建洪;苏州大学)37.碳储量时空变化对城市化的响应:以苏锡常地区为例SpatiotemporalDynamicsofCarbonStorageinResponsetoUrbanization:ACaseStudy intheSu-Xi-ChangRegion,China(论文;付奇,徐亮亮,郑红玉,陈进华;苏州大学)38.“一带一路”倡议实施中的横向政府间关系协调(论文;陆道平;苏州科技大学)39.新媒体背景下我国主流意识形态的传播(论文;何亚娟;中共苏州市委党校)40.新时代不断提高党的建设质量(论文;丁新改,田芝健;苏州大学)41.37℃:让城市更有“温度”——我国母乳哺育设施规划理论框架与实践研究(论文;雷诚,苏州大学;徐家明,苏州大学;朱凯,启迪设计集团股份有限公司)42.慈善超市救助工程运作机制研究:以苏南地区为例(著作;马德峰;苏州大学)43.政府购买体育公共服务的理论与实证研究(著作;戴俭慧;苏州大学)44.面向效能评估的英美公共图书馆数据采集及启示(论文;李卓卓,孙东;苏州大学)45.青年网民的互动与沟通:复杂国际环境下的对外传播路径(论文;张梦晗;苏州大学)46.新型农村社区老年社会服务体系构建研究(著作;朱爱华;苏州科技大学)47.政府购买居家养老服务的满意度及其影响因素分析(论文;张国平,常熟理工学院;陈祖燕,苏州大学;吴依琳,常熟理工学院)48.乡村振兴战略视野下苏州区域公共品牌重构策略研究——以苏州为例(论文;杨大蓉;苏州经贸职业技术学院)49.空间生产视角下苏锡常城乡社会空间重构研究(著作;曹灿明;苏州大学应用技术学院)50.苏州文化大讲堂:党员干部文化读本(著作;刘文洪;中共苏州市委党校)51.公共图书馆低幼儿童服务(著作;许晓霞等;苏州图书馆)52.现代化进程中的非物质文化遗产与保护(著作;王燕;苏州市非物质文化遗产保护管理办公室)53.立案、失序与调适:北京政府时期的私立大学治理(1912~1927年)(论文;金国;苏州大学)54.企业参与职业教育办学的成本收益研究(著作;冉云芳;苏州大学)55.论作为教育哲学研究方法的教育概念分析(论文;余庆;苏州大学)56.我国基础教育运动技能课程内容选择研究(著作;殷荣宾;苏州大学)57.认知期望对声音诱导闪光错觉的影响EffectsofCognitiveExpectationonSound-InducedFlashIllusion(论文;王爱君,苏州大学;桑汉斌,西北师范大学;何嘉滢,苏州大学;ClaraSava-Segal,斯坦福大学;唐晓雨,辽宁师范大学;张明,苏州大学)58.一款用于精确呈现视觉刺激的LCD显示器Aconsumer-gradeLCDmonitorforprecisevisualstimulation(论文;张功亮、李艾苏、苗程菓,苏州大学;何逊,BournemouthUniversity;张明、XXX,苏州大学)59.任务难度对返回抑制影响的电生理关ElectrophysiologicalCorrelatesoftheEffectofTaskDifficultyonInhibitionofR eturn(论文;李艾苏、苗程菓、韩玉,苏州大学;何逊,BournemouthUniversity;XXX,苏州大学)60.大学生团队学习认知互动分析(著作;彭杜宏;苏州科技大学)61.4D打印技术及其教育应用展望——兼论与“人工智能+教育”的融合(论文;陈卫东、褚乐阳、杨丽,苏州科技大学;叶新东,温州大学)62.初级视觉皮层在注意振荡中的作用(论文;陈艾睿,苏州科技大学;王爱君、王天琪,苏州大学;唐晓雨,辽宁师范大学;张明,苏州大学)63.前瞻:未成年人社会教育优质化考量(著作;徐燕萍等编著;苏州市文明办,苏州市教育局编)64.“教·研·写”一体化:教师专业提升的最佳路径(著作;孙朝仁,苏州市教育科学研究院;孙焱,江苏省吴江实验小学教育集团城中校区)65.幼儿教师的十大核心素养(著作;李悠;苏州幼儿师范高等专科学校)66.教学设计样式论(著作;XXX;苏州科技大学)67.新文科建设的理路与设计(论文;周毅,李卓卓;苏州大学)68.基于教学空间拓展的“思政课”考核模式探索(论文;朱卫卿;常熟理工学院)69.人力资本专用性、学生流失率对企业参与校企合作紧密程度影响的实证研究(论文;殷志扬,苏州农业职业技术学院;冉云芳,南京农业大学;钱鑫,苏州大学)70.非货币收益、选择意愿与高职教育发展(论文;周芳,苏州工业职业技术学院;赵越,无锡职业技术学院)71.青年亚文化视角下的审美裂变和文化断层(论文;马中红;苏州大学)72.英汉程式语心理表征对比研究(著作;贾冠杰,苏州大学;王云,苏州科技大学;李更春,泰州学院)73.基于“大中华文库”的中国典籍英译翻译策略研究(著作;王宏等;苏州大学)74.用数字说话:民意调查如何塑造美国政治(译著;XXX;苏州大学)75.中日両言語における「性向語彙」の一考察(“性向词汇”的跨文化比较研究)(论文;施晖,苏州大学;栾竹民,日本广岛市立大学)76.元代组诗论稿:以历史文化为视角的考察(著作;李正春;苏州科技大学)77.《花月痕》之“痕”——兼论中国现代小说抒情传统(论文;张蕾;苏州大学)78.音乐与生态文化(著作;张平;苏州大学)79.伍尔夫小说民族叙事研究(著作;綦亮;苏州科技大学)80.论李劼人小说对晚清“现代性”的延续(论文;包中华;常熟理工学院)81.从“画师”到“美编”:《点石斋画报》中苏州画家的图式嬗变与媒介政治(论文;赵建雷;常熟理工学院)82.明清明式家具文献比较研究——以社会学和人类学的视角(论文;苏燕,苏州科技大学;陈征洋,同济大学)83.清代常州学术文化研究(著作;杨旭辉;苏州大学)84.经典选本的方法论启示——钱仲联《宋诗三百首》探析(论文;曾维刚;苏州大学)85.帕特·巴克尔小说创伤记忆主题研究(著作;朱彦;苏州大学)86.化古为新:唐宋词对前人诗歌的接受(著作;钱锡生;苏州大学)87.六朝时期的“山水”、地图与道教(论文;陈铮;苏州大学)88.互文性:《三国演义》多个英译本研究(著作;彭文青;苏州大学)89.广告符号意义研究(著作;梁建飞;苏州科技大学)90.明代公文理论研究(著作;肖虹;常熟理工学院)91.渐行渐近:“苏州文艺三朵花”传承与发展调查研究(著作;金红;苏州科技大学)92.陆文夫“为读者想”的小说美学(论文;王燕;常熟理工学院)93.语料库在翻译专业本科生翻译能力建设中的应用研究(著作;朱晓敏;常熟理工学院)94.英语文学阅读互动体验的认知诗学研究(著作;王怡;苏州市职业大学)95.汉英心理动词双字/词语符逆序表征对比研究——来自掩蔽启动范式的证据(论文;王云,刘新芳;苏州科技大学)96.《晋书》复音词研究(著作;陶莉;苏州市职业大学)97.中美经贸关系的历史轨迹(1979~2016)(论文;金卫星;苏州大学)98.晚清民国时期蒙陕边界带“赔教地”研究(论文;王晗;苏州大学)99.宋代御药院机构与职能考论(论文;丁义珏;苏州大学)100.民国时期重要出版人群体比较研究(论文;李雅;苏州大学)101.民国时期吴县人口与城市发展(论文;张笑川,蒋晅正;苏州科技大学)102.家族迁徙与地域社会:魏晋南北朝关中郡姓研究(著作;宋艳梅;常熟理工学院)103.中国红十字外交(1949~2014)(著作;吴佩华;苏州市职业大学)104.清代中前期江南社会与地方家族——以苏州玄妙观为中心的考察(论文;朱春阳;苏州博物馆)105.改革开放四十年苏州印记(著作;中共苏州市委党史工作办公室)106.大运河江苏段文化旅游联动发展的建议(内部成果;屠立峰;苏州大学)107.基层社会网格化联动治理的“苏州样板”研究(内部成果;吴新星,叶继红;苏州大学)108.关于推动苏州影视产业大发展的意见建议(内部成果;王玉明,苏州大学;张江林,苏州电影业协会;王明国,苏州市社科联;胡忠利,苏州市委宣传部;牛林昕,苏州电影业协会;朱梦秋,苏州大学)109.以职业农民生涯管理促进高素质农民培育的苏州实践(内部成果;童举希,常熟理工学院;王峥,苏州大学;孙正娟、谭建林、彭乙申,苏州市农业农村局)110.互联网+视域下苏州物流聚集区智慧物流发展对策研究(内部成果;郑丽娟,姜能涛,邵嫣嫣;苏州市职业大学)111.全面提升高职教育服务地方的贡献度——苏州高职教育服务地方经济社会发展的实践与思考(内部成果;熊贵营,苏州市职业大学;殷堰工,苏州高职研究所;周蔚,苏州市教育局;傅小芳、杨德山、赵宁燕、孙赢、王赟,苏州市职业大学)112.全域旅游视角下苏州乡村文化旅游发展路径研究(内部成果;王晓洋、刘素平、吕伟成、刘纯、李爱娟、朱松节,苏州经贸职业技术学院;邵雯艳,苏州大学;姜丽娟,苏州经贸职业技术学院)113.苏州市“互联网+”现代农业发展现状与建议(论文;张海东,苏州市农业科学院;周为友、蔡剑峰,苏州市农业农村局;李兵,吴中区农业干部技术学院;张青,苏州市农业科学院;葛畅,苏州市农业农村局)114.关于加强苏州市企业学院建设深化产教融合的调研报告(内部成果;桂德怀,苏州工业职业技术学院;周蔚,苏州市教育局)115.以底线思维筑牢城市安全防线(论文;卜泳生;中共苏州市委党校)116.构建“产、城、人”相融的会展共同体——第10届中国国际纳博会、2019计算机大会的总结调研(内部成果;刘铭,中共苏州市委党校;蒋忠友、金瑶、朱海勇,中共苏州市委研究室)117.对标视角下苏州发展不平衡不充分问题研究——苏州与深圳、杭州经济对比研究(内部成果;孙新研;国家统计局苏州调查队)118.苏州激发民间投资活力政策效应分析(内部成果;沈爱萍,章金弟,李梦洁;苏州市统计局)119.地方立法引领和推动文化建设的苏州样本(内部成果;陈巧生;苏州市人大常委会)120.铜仁—苏州共建产业园区规划优化及实施策略研究(内部成果;国家开发银行苏州市分行)121.3~6岁幼儿家长亲职教育参与现状及需求研究调研报告——以苏州市为例(内部成果;杨建良;苏州幼儿师范高等专科学校)122.关于完善我市失能半失能老人社会支持体系的建议(内部成果;陈晓红;苏州大学文正学院)123.苏州系统治水研究(内部成果;贡瑞金、陶若伦、孟焕民,苏州市农村经济研究会;李友军,苏州市水务局)124.以全面接轨上海为抓手协同推进长三角一体化发展(内部成果;王新华,廖文杰;苏州工业职业技术学院)125.穿越历史趣读孟子(著作;文溪;中共昆山市委宣传部)126.农耕课堂:给教育种子的力量(著作;许蕴霞;昆山市信义小学)127.从太仓馆藏书画看娄东画派(论文;王敏红;太仓市档案馆)128.PingTan:TheSuzhouStyleofStorytellingandSinging评弹——口头艺术表演的苏州范(著作;施吟云;苏州交响乐团有限公司)129.探索创建“4+4+4+4”工作模式,扎实推进基层政务服务改革末端落地生效(内部成果;管祥武;相城区渭塘镇人民政府)130.冯梦龙名言警句读本(著作;吴妤;中共苏州市相城区委宣传部)131.风物中国志——望亭(著作;王砚;中国国家地理·地道风物)132.浒墅关诗钞(著作;钦瑞兴,浒墅关经开区管委会;孙中旺,苏州图书。

[摘要]为解决大学通识选修课程课堂活力不足、学生参与度不高、因材施教不佳、教学深度不够、学生学习获得感不强等问题,食品添加剂的“功过是非”课程以优质慕课作为线上学习资源,线下教学充分分析课情和学情,以学生的学为中心,每次面授课设计主题或任务,采用CBL 、EBL 、GBL 、LBL 、PBL 、TBL 教学法(统称xBL 教学方法),同时利用“慕课堂”作为线下辅助教学工具开展智慧课堂教学,学生的学习获得感明显增强。

xBL 教学法为其他课程混合式教学模式下的线下教学提供了有价值的参考。

[关键词]通识课程;混合式教学;xBL ;慕课;食品[中图分类号]G642.4[文献标识码]A[文章编号]2095-3437(2024)03-0070-04[收稿时间]2023-08-23[基金项目]苏州大学“苏大课程2022-3I 工程”项目;“四方共建”苏州大学苏州医学院教育教学改革研究重点项目。

[作者简介]王大慧(1975—),女,四川人,博士,教授,研究方向为食品微生物与生物技术、食品质量与安全。

民以食为天,食以安为先。

食品安全关乎每个人的身体健康,关系到社会的和谐稳定。

信息爆炸的时代,食品安全问题屡屡曝光,食品添加剂更是从无人知晓直接跨步到人人谈之色变。

食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及防腐、保鲜和加工工艺,加入食品中的人工合成或者天然物质。

食品添加剂并非现代食品工业的产物,早在东汉时期,人们就使用盐卤作凝固剂制作豆腐;从南宋开始,人们就以“一矾二碱三盐”的食品添加剂配方比例应用于油条的炸制之中;魏晋时期,人们在蒸制馒头时就使用了添加碱面的技术。

而近代工业革命和科技的进步,更促进了食品添加剂的快速发展。

可以说,食品添加剂是现代食品工业的灵魂,没有食品添加剂就没有现代食品工业[1]。

但是,目前大众对食品添加剂有着太多的困惑、误解、恐慌和求真相欲,而大学是青年学生最集聚的重要场所,普及食品添加剂科学知识,培养辩证思维,对提高大学生对食品添加剂的科学认知和生活品质都具有重要意义。

高等学校科学研究优秀成果奖

科学技术进步奖推荐项目公示

1 项目名称

车辆高舒适性减振降噪关键技术及应用

2 推荐单位

南京航空航天大学

3 项目简介

非乘用车辆(卡车,客车、农用车等)在我国保有量巨大,与国家建设及人民生活生产密不可分。

人们对车辆的舒适性要求越来越高。

一些非乘用车辆的振动噪声水平远远达不到舒适性要求,更不及作为标杆的欧洲标准。

振动和噪声源的准确识别是实现车辆低振动与噪声设计的基础。

由于激励源的多样性,目前所依赖的理论方法难以对多个互相关的复杂激励源和传递路径进行分辨,激励源对测量值影响强弱的排序不准确。

在非乘用车辆的减振与降噪技术上,考虑多互相影响因素、复杂运行环境,特别是低成本高效率的要求,成熟的技术方法难以达到理想的效果,必须研究新技术方法,有效地降低这类车辆的振动与噪声。

本项目针对非乘用车辆存在的这个问题,由完成单位分工合作、联合攻关,对非乘用车辆高舒适性的减振降噪关键技术研究,完成了如下创新成果:

(1)提出了准确辨识车辆振动和噪声源的多相关分析理论与方法,掌握了多源激

励下振动噪声的传递路径分析新技术,找到了车辆上不同部位的振动和噪声源对乘坐舒适性影响强弱的关系。

(2)发明了车辆振动和噪声源的盲分离理论方法,实现了车辆激励源盲分离和虚

假分量的准确辨识,突破了车辆上的复杂振动与噪声源目标定位的难题。

(3)创新实现了柴油车辆消声器的多场混合设计与优化,建立了适用于非乘用车

辆长距离排气的共振消声修正理论公式并设计出针对非乘用车辆的低噪声排气消声器,大幅度降低其振动与噪声的传播。

(4)建立了非理想化条件下气固耦合非线性减振系统的设计技术,提出了气室调

节悬架刚度的创新设计方法,为空气弹簧匹配整车的多个振动传递部位和工况提供技术和方法支撑。

(5)提出了可调阻尼减振器和非线性隔振器设计新方法,发明了阻尼与空气弹簧

压力、悬架高度的联动调节结构,和准零刚度座椅隔振技术,以适应振动传递不同部位和工况以及最后座椅的振动隔离,从减振和隔振两个方面大幅提高车辆乘坐舒适性。

本项目开发了非乘用车辆减振降噪关键部件和控制措施:适用于非乘用车辆整车匹配的空气弹簧、悬架集成控制系统、准零刚度隔振器、宽频带多腔共振进气消声器、低噪声复合式多场优化排气消声器,以及复合隔声消声措施,为商用车辆等的高舒适性设计理论和技术提供了关键技术的支撑。

本项目所研究的关键技术应用到非乘用车辆及其柴油机的设计中,使车辆整体噪声达到欧洲标准,驾驶员耳旁噪声优于国标 6.67dB(A)且敏感声域噪声幅值降低了1/3、消声器独立测量平均降低14.0 dB(A);研发的新型空气悬架与钢板弹簧悬架相比,路面动载荷均方根值衰减率达到27.7%,车身加速度均方根值衰减率达到30%。

本项目获授权发明专利10项、公开发明专利15项、获软件知识产权2项;发表的论文有50余篇被SCI、EI收录;培养博、硕士研究生44名。

项目主要研究人员参与了三轮汽车和低速货车噪声限值(征求意见稿)、非道路移动机械噪声限值国家标准(草案)两个国家标准的制定。

近几年来,所研究提出的方法与技术在多个企业推广应用,取得较大的经济效益。

4 主要完成单位及创新推广贡献

(1)南京航空航天大学

组织完成“车辆高舒适性减振降噪关键技术及应用”的方案设计及具体实施,在人员安排、设备合理配置等方面提供了条件;支持完成了相应的非乘用车辆对振动和噪声源识别的多相关分析、非乘用车辆复杂混叠振动噪声源的盲识别技术、基于振动和噪声源识别与分离的柴油车辆关键部件多场混合设计与优化技术、柴油机排气消声理论修正、进气消声理论方法设计技术和试验技术、主动悬架及其控制技术、非线性准零刚度座椅减振器的研究,成功地把研究得到的方法与技术方案应用到实际非乘用车辆的低噪声中并取得优良的效果,实现了车辆的高舒适性设计。

组织完成对本项目的研究成果的推广应用,取得了优秀的技术效果、显著的经济效益和巨大的社会效益。

(2)江苏大学

组织完成“车辆高舒适性减振降噪关键技术及应用”的方案设计及具体实施,在人员安排、设备合理配置等方面提供了条件;支持建立了非乘用车辆带气体非理想化修正的空气弹簧非线性动力学模型及隔振动力学机制,发明了非乘用车辆减振器阻尼调节与空气弹簧压力的联动装置调节结构,组织开展了项目的推广,取得了

显著的经济效益和重大的社会效益。

5 推广应用情况

本项目在把所研究的技术与方法应用到多个企业非乘用车辆(商用车、农林车辆等)的高舒适性低振动噪声设计中,这些企业在充分占领国内市场份额的基础上,部分产品出口到欧洲、北美、南美、东南亚、大洋洲等70多个国家,取得了满意的推广效果。

其中6个企业列出的近3年新增利润、新增税收,以及部分出口创汇十分可观。

他们分别是:①常柴股份有限公司、②南京金龙客车制造有限公司、③北汽福田集团有限公司诸城汽车厂、④雷沃重工股份有限公司、⑤雷沃重工诸城车辆厂、

⑥常州格力博有限公司。

本项目推动了企业的非乘用车辆减振降噪技术水平和产品质量的提升,以及销售量的提高,进一步推动我国更大范围经济效益的增长。

该项目采用的高舒适性振动噪声关键技术进行零部件设计与优化,使我国车辆(特别是振动噪声需明显控制的商用和农用车辆)的在振动与噪声达到和优于国标、欧标的同时,推动提升我国车辆高舒适性设计技术水平。

本项目的推广大大提高驾乘人员的舒适度、工作品质,以及身体健康水平,改善人民生活环境。

6 曾获科技奖励情况:

无

7主要知识产权证明目录

主要知识产权证明目录见表1。

表1申报项目“车辆高舒适性减振降噪关键技术及应用”主要知识产权证明目录

8主要完成人情况表见表1。