《古诗两首》二

- 格式:doc

- 大小:2.23 KB

- 文档页数:2

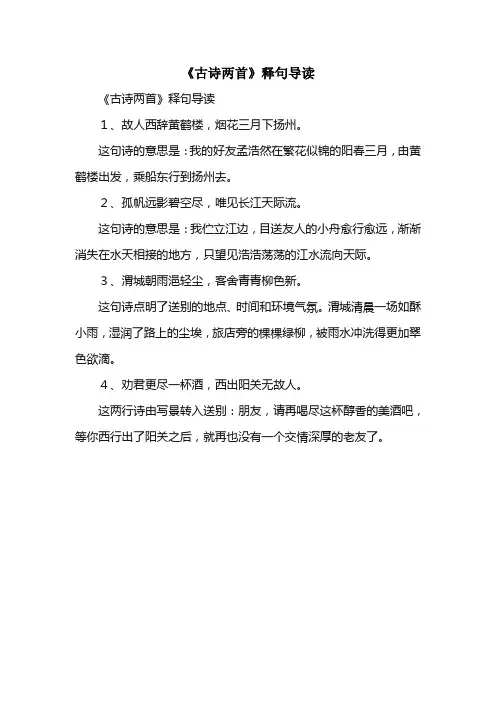

《古诗两首》释句导读

《古诗两首》释句导读

1、故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

这句诗的意思是:我的好友孟浩然在繁花似锦的阳春三月,由黄鹤楼出发,乘船东行到扬州去。

2、孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

这句诗的意思是:我伫立江边,目送友人的小舟愈行愈远,渐渐消失在水天相接的地方,只望见浩浩荡荡的江水流向天际。

3、渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

这句诗点明了送别的地点、时间和环境气氛。

渭城清晨一场如酥小雨,湿润了路上的尘埃,旅店旁的棵棵绿柳,被雨水冲洗得更加翠色欲滴。

4、劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

这两行诗由写景转入送别:朋友,请再喝尽这杯醇香的美酒吧,等你西行出了阳关之后,就再也没有一个交情深厚的老友了。

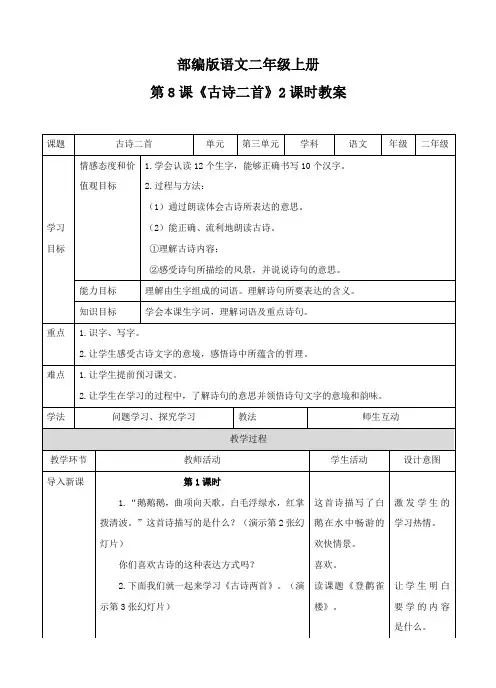

小学二年级上册语文《古诗两首》教案【三篇】小编整理了小学二年级上册语文《古诗两首》教案【三篇】,希望对你有帮助!《古诗两首》1一、教学目标:1.知识目标:1).认识13个生字,会写7个字。

2).有感情地朗读并背诵课文,能用自己的话说说这两首诗的意思。

3).激发学生热爱大自然,热爱祖国大好河山的思想感情。

2.能力目标:能正确书写7个生字。

正确、流利、有感情地朗读课文。

3.情感态度目标:通过对诗句的学习激发学生热爱大自然,热爱祖国大好河山的思想感情。

二、教学重难点:1.重点:认字、写字,朗读、背诵课文。

2.难点:体会诗的意境。

三、教学准备:教学挂图、生字卡。

四、教学时间:2课时第一课时教学内容:学习《敕勒歌》。

教学目标:1、认识7个生字,会写4个字。

2、有感情的朗读课文,领会辽阔壮美的草原风光。

教学重难点:1、背诵课文。

2、能根据课文内容展开想象,理解诗意。

教学过程:一、揭示课题,导入新课。

1.谈话引出课题。

语文版S版小学语文二年级上册第一单元教案设计- 荷语无声- 荷语无声2、读课题。

二、初读课文,读准字音。

1.自读课文,借助拼音读准字音。

2.同桌互读诗句,纠正字音,再把课文读通顺。

3.开火车认读生字。

4.指名读课文。

提醒“见”的读音。

三、熟读课文,理解词语。

1.自学诗文。

2.小组交流。

3.指名读。

说说诗中写了哪些景物。

(蓝蓝的天空,辽阔的大草原,茂盛的牧草,肥壮的牛羊。

) 4、学生对读懂的词语和不明白的词语进行交流,针对学生不明白的词语教师解疑。

四、赏读讨论,背诵诗文。

1.学了这首古诗,你最喜欢的是哪一句,为什么?让学生有感情地读出自己最喜欢的诗句,然后说说为什么喜欢。

①小组讨论。

②集体汇报,教师随机点拨2.背诵诗文。

这首诗就像一幅鲜活的画面,呈现在我们眼前。

让我们再想象一下诗中壮美的情景,有感情地背诵一遍。

五、忆生字,指导书写。

1.读要求会写的字:首、川、似。

2.按结构记忆字形。

独体字:首、川。

部编二语文下第课《古诗两首》导语《古诗两首》是部编二年级语文课本中的一篇课文。

这篇课文分别选取了唐代诗人杜牧的《秋夕》和宋代诗人陆游的《秋夕》两首古诗。

通过对这两首诗的学习,我们可以感受到中华古代文化的魅力和智慧,培养对于古诗词的欣赏和理解能力。

一、课文概述《古诗两首》是一篇描写中秋节的诗歌。

中秋节是中国传统的重要节日之一,也是中国文人雅士们最喜欢写诗的主题之一。

在这两首诗中,诗人们通过对夜空、月亮、家庭团圆等元素的描绘,抒发了他们对家乡、家人和美好生活的思念之情。

二、《秋夕》《秋夕》是唐代诗人杜牧创作的诗歌,共有七个句子。

这首诗以描绘夜晚的景象为主线,表达了诗人对故乡的思念之情。

首先,诗人以“銮舆卷尽西风”这样的形象化的描述来描绘夜晚的景象:皎洁的月光照耀着大地,使人们感到心旷神怡。

接着,诗人描述了家庭团聚的场景,通过表现家庭的和睦和团结,传递出对于家乡的思念之情。

整首诗以写意的手法展开,没有严格的韵律要求。

诗人运用了对偶句、借景抒情等修辞手法,使得整首诗显得朴实自然,引人入胜。

三、《秋夕》《秋夕》是宋代诗人陆游的作品,也是一首描写中秋节的诗。

与杜牧的《秋夕》不同的是,陆游的诗中更加注重细节描写,使人们能够感受到他对家人的思念和对美好生活的向往。

诗人通过对夜晚的描写,再现了一幅美丽的画面:云雾缭绕,月色如水。

他用“触目皆是心期”来形容自己对于家人的思念之情,同时也表达了对于困境的痛苦和不满。

整首诗采用了五言绝句的形式,结构紧凑,意境深远。

陆游运用了象征和比喻等修辞手法,使得诗歌更加生动感人,引起读者的共鸣。

四、诗歌的共同点虽然这两首诗是不同时期的作品,但它们都以中秋节为主题,表达了对家乡、对家人的思念之情。

它们的共同点主要有以下几个方面:1.描写夜晚的景象:《秋夕》中的銮舆卷尽西风,《秋夕》中的云雾缭绕,月色如水,都是对夜晚景象的描绘,给人一种沉思和悠远的感觉。

2.表达对家乡的思念:两首诗中都表达了诗人对家乡的思念之情,通过家庭团聚的场景和对家人的思念描写,表达了对家乡的深情厚意。

部编版语文五年级下册送元二使安西教案与反思(优选3篇)【部编版语文五年级下册送元二使安西教案与反思第1篇】教材分析:《送元二使安西》是小学语文课程标准实验教科书四年级上册第20课《古诗两首》中的第二首古诗。

本单元的文章以人与人之间的爱和真情为主题,体会互相关爱带来的快乐和幸福,引导学生去关心帮助他人。

《送元二使安西》是盛唐著名诗人、画家和音乐家王维所著的一首脍炙人口的送别诗。

王维的好友元二将远赴西北边疆,诗人特意从长安赶到渭城来为朋友送行,其深厚的情谊,不言可知。

这首诗既不刻画酒筵场面,也不直抒离别情绪,而是别巨匠心地借别筵将尽、分手在即时的劝酒,表达出对友人的留恋、关切和祝福。

这首诗洗尽雕饰、明朗自然的语言,抒发诚挚、深厚的惜别之情,以情意殷切、韵味深永独树一帜。

教学背景分析《送元二使安西》是小学语文课程标准实验教科书四年级上册第六单元第一篇课文《古诗两首》中的第二首古诗。

本单元的文章以人与人之间的爱和真情为主题,体会互相关爱带来的快乐和幸福,引导学生去关心帮助他人。

这首诗是盛唐著名诗人、画家和音乐家王维所著的一首脍炙人口的送别诗。

王维的好友元二将远赴西北边疆,诗人特意从长安赶到渭城来为朋友送行,其深厚的情谊,不言可知。

这首诗既不刻画酒筵场面,也不直抒离别情绪,而是别具匠心地借别筵将尽、分手在即时的劝酒,表达出对友人的留恋、关切和祝福。

教学这首诗的重难点是引导学生理解诗句的意思,想象诗歌所描绘的情景,体会作者的思想感情。

教学目标:知识能力目标:会写2个生字,明确多音字“舍”的两个读音,明白“使”、“浥”、“更尽”几个词语的意思,理解整首诗的意思。

能正确、流利有感情地朗读并背诵古诗。

过程方法目标:通过自学和小组合作的方法理解整首诗的意思,采用层进式引读法引导学生体会诗人对友人依依惜别的离别之情。

情感态度目标:体会朋友之间的深厚情谊,激起对祖国诗歌的热爱之情。

教学重点:正确理解“使”“浥”“更尽”等字词的意思。

语文二年级下册第二课古诗两首语文二年级下册第二课《古诗两首》是唐代和宋代诗人写的两首描写春天的诗,,《草》是一首咏物诗,《宿新市徐公店》描绘的是诗人住在新市徐公店所见的生机勃勃的暮春景色。

学习啦我在此整理了语文二年级下册第二课《古诗两首》,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!语文二年级下册第二课《古诗两首》《草》白居易篱篱原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

《宿新市徐公店》杨万里篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

语文二年级下册第二课《古诗两首》教案学习目标1.会认7个生字,会写9个字。

2.正确、流利、在感情地朗读课文,背诵课文。

感受小草顽强的生命力;想象儿童在花丛中捕蝶的快乐。

体会诗人宠爱春天、宠爱生活的情感。

3.有背诵古诗的兴趣。

教学流程第一课时一、导入:小伴侣们,大家从小到如今确定会背不少诗吧,今日我们就来比比谁会背的多,指名背古诗,不能重复。

二、在语境中整体认读,自主识字。

(1)自由朗读课文,圈画不认识或简洁读错的字。

(2)结合语言环境自主认读。

(3)教师检查认读状况,随机纠正读音。

留意"荣'不要读成yng;"宿'是多音字,在本课读s;"疏'要读翘舌音。

(4)小组内相互检查认读状况。

2.联系生活实际识字。

(1)出示小草在春、夏、秋、冬四季中的不同画面,想想"枯'和"荣'应当分别是哪一幅图描绘的景象。

(2)假如班上有姓徐的同学,或者有的同学认识姓徐的人,就请他教大家识记"徐'这个了。

3.组词识字。

如,宿,住宿、宿舍。

4.以熟字带生字识字,如,离篱、味未。

5.写字指导。

(1)稳固音、形。

本课9个字要写的字中平翘舌音的字较多,翘舌音;追(zhuī)烧(shāo)荣(rng);平舌音:菜(ci)宿(s)。

建议写字前引导学生再次认读这些字,稳固读音。

【导语】古体诗是诗歌体裁。

从诗句的字数看,有所谓四⾔诗、五⾔诗和七⾔诗等。

四⾔是四个字⼀句,五⾔是五个字⼀句,七⾔是七个字⼀句。

唐代以后,称为近体诗,所以通常只分五⾔、七⾔两类。

以下是⽆忧考整理的(⼈教版:⼩学⼆年级上册语⽂第25课《古诗两⾸》原⽂、注释及译⽂),希望帮助到您。

【回乡偶书】 原⽂: 回乡偶书 贺知章 少⼩离家⽼⼤回, 乡⾳⽆改鬓⽑衰。

⼉童相见不相识, 笑问客从何处来。

注释: ⑴偶书:随便写的诗。

偶,说明诗写作得很偶然,是随时有所见、有所感就写下来的。

⑵少⼩离家:贺知章三⼗七岁中进⼠,在此以前就离开家乡。

⽼⼤:年纪⼤了。

贺知章回乡时已年逾⼋⼗。

⑶乡⾳:家乡的⼝⾳。

⽆改:没什么变化。

⼀作“难改”。

鬓⽑衰(cuī):⽼年⼈须发稀疏变少。

鬓⽑,额⾓边靠近⽿朵的头发。

⼀作“⾯⽑”。

衰,此处应是减少的意思。

全句意谓⼝⾳未变鬓发却已疏落、减少。

⑷相见:即看见我。

相,带有指代性的副词。

不相识:即不认识我。

⑸笑问:笑着询问。

⼀本作“却问”,⼀本作“借问”。

译⽂: 我年少时离开家乡,到迟暮之年才回来。

我的乡⾳虽未改变,鬓⾓的⽑发却已斑⽩。

家乡的孩童看见我,没有⼀个认识我。

他们笑着询问我:这客⼈是从哪⾥来的呀?【赠汪伦】 原⽂: 赠汪伦 李⽩ 李百乘⾈将欲⾏, 忽闻岸上踏歌声。

桃花潭⽔深千尺, 不及汪伦送我情。

注释: 词句注释 ⑴汪伦:李⽩的朋友。

⑵将欲⾏:敦煌写本《唐⼈选唐诗》作“欲远⾏”。

⑶踏歌:唐代民间流⾏的⼀种⼿拉⼿、两⾜踏地为节拍的歌舞形式,可以边⾛边唱。

⑷桃花潭:在今安徽泾县西南⼀百⾥。

《⼀统志》谓其深不可测。

深千尺:诗⼈⽤潭⽔深千尺⽐喻汪伦与他的友情,运⽤了夸张的⼿法。

⑸不及:不如。

译⽂: 李⽩乘⾈将要离别远⾏,忽听岸上传来踏歌之声。

桃花潭⽔即使深⾄千尺,也⽐不上汪伦送我之情。

人教版小学语文课《古诗两首》课文原文及赏析

课文原文:

《静夜思》

(唐)李白

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

《悯农》

(唐)李绅

锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

赏析:

《静夜思》是唐代诗人李白的一首五言绝句。

这首诗以月光为引子,描绘了诗人在寂静的夜晚,看到床前明亮的月光,误以为是地上的霜。

他抬头仰望明月,又低下头来思念远方的故乡。

全诗语言简洁,意境深远,通过描绘月光和霜的意象,表达了诗人深深的思乡之情,展现了中国古代文人对故乡、亲情的独特情怀。

《悯农》是唐代诗人李绅的一首五言绝句。

这首诗以农民在烈日下辛勤劳动的场景为背景,描述了农民们挥汗如雨,辛勤劳作的情景。

诗人通过“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”这两句,深深地揭示了粮食的来之不易,提醒人们珍惜每一粒粮食,尊重农民的辛勤付出。

这首诗语言朴实,情感真挚,具有强烈的现实主义色彩,是对农民艰辛生活的深刻反映和深情呼唤。

两首诗虽然主题不同,但都以其深沉的情感和生动的形象,展现了中国古代诗歌的魅力。

它们不仅教育我们要珍惜眼前的一切,更要懂得感恩和尊重那些为我们默默付出的人们。

同时,这两首诗也体现了中国古代文人对自然、生活和人性的深刻理解和独特见解,对我们今天的阅读和学习仍具有重要的启示和借鉴意义。

一、课前说说:

二、指导看图

三、讲读诗句

四、指导写字

引导学生抓住人物特点仔细看图,使学生从图象中认识到这是一位古代穷苦老农。

在初读的基础上,进行细读朗读,通过读读、议议从而达到理解诗义的目的,一些重点词语让学生比划得来,能表示出情感,说明他们对诗内容理解。

通过启发谈话,唤起学生的回忆,再现其生活经验,激发学生产生情感共鸣,展开联想,让学生那激动的情感有以声传情,一吐为快的机会。

我们吃的粮食来之不易,平时要怎么样做?

问:这幅图上画了谁在干什么?

1、春种一粒粟,秋收万颗子。

.

粟:小米。

泛指谷拉.

子:这里读第三声,也指谷粒.

2、体会春--秋、种--收、一粒粟--万颗子的对比,感受农民一年到头的辛劳和取得丰收的不易.(指导朗读)

3、联系词句,学会扩展成语,积累成语.

春生夏长、秋收冬藏、精耕细作、千仓万箱

4、可是面对一片丰收,农民为什么会出像诗句中的悲惨象呢?

5、学习四海无闲田,农夫犹饿死。

四海:普天下,全中国。

无闲田:没有丢弃不种的田地。

犹饿死:还是饿死了。

6、指导朗读.

体会无闲田与‘犹饿死的强烈对比,让学生感受遍地丰收景象与农民怕死荒野这两幅图,在心中激起为什么的疑问。

7、此时此刻,你们想说什么?想问什么?

8、小结:农民在黑暗的社会里受到剥削阶级的残酷剥削,过着悲惨的生活。

9、巩固诗意,指导背诵

1、收:左窄右宽.

夫:注意撇捺的舒展与平稳。

闲:门字框要写得舒展些.

2、师范写,生描红,仿写。

看图说话

朗读体会

联系词句,学会扩展成语,积累成语

说一说

朗读

质疑

背诵

描红、临写

教学流程图

课前说说--学习古诗《锄禾》--巩固诗意,练习背诵--指导写字--课前说说--指导看图--讲读诗句--指导写字

板书设计:

看:锄禾悯农(二)

想:辛苦春种一粒粟,

来之不易爱惜粮食秋收万颗子。

四海无闲田,

农夫犹饿死。

教学反思:

这篇课文中的两首诗都比较简单,特别是第一首,这是一首脍炙人口的古诗,很多学生早已倒被如流了。

所以学生基本上都能比较熟练的朗读和背诵,但在理解古诗的意思上却是个难点,关键是要从中体会到粮食的来之不易,懂得从小要爱惜粮食。

为此,我在设计时围绕一个辛苦,从帮老师解决难题引出辛苦,看图了解辛苦,到读诗句感受辛苦,从而把学生并不容易体会到的辛苦突破了。

在教学中我多采用的是提问的方式,让学生猜意思,进行理解。

学生很喜欢这样的学习方式,激发了他们的学习兴趣,从而加深了学生对课文内容的理解和认识,提高了学生的思维能力,为学生提供里大量的说话机会。