《王好战,请以战喻》原文和译文演示教学

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:10

《王好战,请以战喻》参考译文1梁惠王说:“寡人对于国家,真是用尽心思了!黄河以北之地闹饥荒,寡人就把那里的一部分百姓迁移到河东(今山西西南部一带),把河东的粮食运到黄河以北。

河东闹饥荒也采用这种办法。

观察一下邻国的政治,没有谁像寡人一样尽心于国家。

可是邻国的百姓不愈加少,寡人的百姓不愈加多,这是什么缘故呢?”孟子答道:“王喜欢战争,请让我用战争来打个比方。

咚咚击响战鼓使士兵进攻,敌我双方的刀剑戈矛等兵器已经接触,有些士兵却抛弃了护身衣,拖着兵器逃跑。

其中有的跑了一百步以后停了下来,有的跑了五十步以后停了下来。

如果拿自己逃跑了五十步来笑话那些逃跑了一百步的人,那怎么样呢?”梁惠王说:“不行。

只不过跑得不够一百步罢了,可同样是逃跑啊!”孟子说:“王如果知道这道理,那就不要期望自己的百姓比邻国多了。

役使百姓不违背农作时令、不妨碍农业生产(比如在耕耘收获时不征兵征工等),那就会五谷丰富,吃都吃不完了;不让百姓拿网眼细致的鱼网到鱼塘里去打鱼(鱼鳖就得以好好繁殖),那么打鱼时捕获的鱼鳖就多得吃不完了;让百姓按时节拿着斧头到山林里砍伐树木(古人常主张等草木零落后再去砍伐),那么木材就会用之不竭了。

粮食鱼类吃不完,木材用不尽,这样就使百姓供养活着的家人或者给死去的家人办理丧事都没有遗恨了(财物充塞,所以有能力做到这一点)。

百姓供养活着的家人或者给死去的家人办理丧事都没有遗恨,这就是王道的开端。

五亩宅地,在这上面栽上桑树,五十岁以上的人就可以穿丝棉袄了(他们已经身体衰弱,穿丝棉袄可以保暖)。

鸡、小猪、狗、大猪的饲养不丧失孵卵或者交配、怀孕、下崽的时机,那么七十岁以上的人就可以吃上肉了。

一个成年男子受百亩田地,不要因为徭役等耽搁他的农事,一个几口人的家庭就可以不挨饿了。

小心办好学校教育,反复向学生讲明孝敬老人、顺从兄长的道理,头发花白的老人就不会背负或用头顶着东西在道路上行走了。

七十以上的人穿丝棉袄吃肉,庶民不挨饿不受冻,像这样却不能成就王业的人,还不曾有过!现在君王养的猪狗吃着人吃的东西却不知道约束,道路上有饿死的人却不知道开仓去赈济饥民;人死了,就说:‘不是因为我啊,是因为年成不好啊。

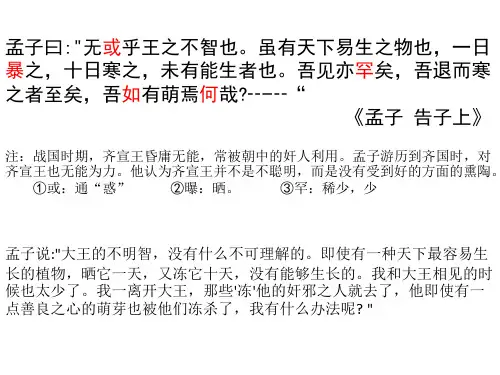

古诗王好战,请以战喻翻译赏析“王好战,请以战喻”出自文言文《寡人之于国也》,其古诗原文如下:【原文】梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。

河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可。

直不百步耳,是亦走也。

”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

不违农时,谷不可胜食也。

数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

狗彘食人食而不知检,途有饿殍而不知发。

人死,则曰:‘非我也,岁也。

’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。

’王无罪岁,斯天下之民至焉。

”【翻译】梁惠王说:“我治理魏国,真是费尽心力了。

黄河以北收成不好,我便把那里的百姓迁移到黄河以东,把黄河以东的粮食迁移到黄河以北。

黄河以东收成不好也这样。

我考察邻国的政事,不如我用心。

(可是)邻国的百姓没有更少,我的百姓没有更多,为什么呢?”孟子回答说:“大王喜欢战争,请允许我用作战作比喻。

咚咚咚地击鼓进军,武器刀刃接触以后,丢弃盔甲拖着武器逃跑。

有的人逃跑百步后停止,有的人逃跑五十步后停止。

凭借逃跑五十ORg步的人耻笑逃跑一百步的人,那么怎么样?”梁惠王说:“不可以。

他只不过没有跑到一百步罢了,这也是逃跑啊。

”孟子说:“大王既然懂得这个道理,那就不要希望百姓比邻国多了。

不耽误农业生产的季节,粮食便会吃不完;细密的渔网不到深的池沼里去捕鱼,鱼鳖就会吃不光了;砍伐树木按一定的季节,木材就会用不尽了。

《王好战,请以战喻》原文和译文《王好战,请以战喻》原文和译文1、【原文】梁惠王曰:“寡人之于国也,(1)尽心焉耳矣!(2)河凶,(2)则移其民于河东、移其粟于河,(4)河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻,填然鼓之,(5)兵刃既接,弃甲曳兵而走,(6)或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可!直不百步耳,(7)是亦走也。

”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

不违农时,谷不可胜食也;(8)数署不入挎池,(9)鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,(10)材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

(11)养生丧死无憾。

王道之始也。

五亩之宅树之以桑,五十者可以衣帛矣;(12)鸡豚狗盘之畜无失其时,(13)七十者可以食肉矣;(14)百亩之田勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨串序之教,(15)申之以孝悌之义,(16)颁白者不负戴于道路矣。

(17)七十者衣帛食肉。

黎民不饥不寒,(18)然而不王者未之有也。

“狗彘食人食而不知检,(19)途有饿莩而不知发,(20)人死则曰‘非我也,岁也’,是何异于刺人而杀之曰‘非我也,兵也’。

(21)王无罪岁,(22)斯天下之民至焉。

”(23)【注释】(1)寡人:朱熹《集注》云:“诸侯自称,言寡德之人也。

”(2)焉耳:岐《孟子注》(以下简称“注”)云:“焉耳者,恳至之辞。

”焦循《孟子正义》云:“当作‘焉尔’。

何休注:‘焉尔,犹于是也。

’然则此言尽心焉耳者,犹云尽心于是矣。

”(3)河,相当今境的黄河以北地区,《史记·晋世家》:“当此时晋强,西有河西,与凄竞,北边翟,东至河。

”凶:荒年,《墨子·七患》:“三谷不收谓之凶。

”(4)移其民、移其粟:朱熹《集注》云:“移民以就食,移粟以给其老稚之不能移者。

”并引氏说云:“移民移栗,荒政之所不废也,然不能厅先王之道,而徒以是为尽心焉,则末矣。

王好战请以战喻原文及译文《王好战,请以战喻》原文:梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可!直不百步耳,是亦走也。

”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

”注释:•梁惠王:战国时期魏国的国君,姓魏,名罃。

魏国都城在大梁,今河南省开封市西北,所以魏惠王又称梁惠王。

•寡人:寡德之人,是古代国君对自己的谦称。

•焉耳矣:焉、耳、矣都是句末助词,重叠使用,加重语气。

•河内:今河南境内黄河以北的地方。

古人以中原地区为中心,所以黄河以北称河内,黄河以南称河外。

•凶:谷物收成不好,荒年。

•河东:黄河以东的地方,在今山西西南部。

黄河流经山西省境,自北而南,故称山西境内黄河以东的地区为河东。

•粟:谷子,脱壳后称为小米,也泛指谷类。

•亦然:也是这样。

•无如:没有像……。

•加少:更少。

下文“加多”,更多。

加,副词,更、再。

•好战:喜欢打仗。

战国时期各国诸侯热衷于互相攻打和兼并。

•请以战喻:请允许我用打仗来做比喻。

请,有“请允许我” 的意思。

•填然:拟声词,模拟鼓声。

•鼓之:敲起鼓来,发动进攻。

古人击鼓进攻,鸣锣退兵。

鼓,动词。

之,没有实在意义的衬字。

•兵刃既接:两军的兵器已经接触,指战斗已开始。

兵,兵器、武器。

既,已经。

接,接触,交锋。

•弃甲曳兵:抛弃铠甲,拖着兵器。

曳,拖着。

•走:跑,这里指逃跑。

•或:有的人。

•以:凭着,借口。

•笑:耻笑,讥笑。

•直:仅,只,只是,不过。

译文:梁惠王说:“我对于国家,真是够尽心的啦!河内遇到饥荒,就把那里的百姓迁移到河东,同时把河东的粮食运到河内;河东遭了饥荒,也如此办。

考察邻国的政治,没有哪个国家像我这样用心的。

邻国的百姓并不因此而减少,我的百姓并不因此而增多,这是为什么呢?”孟子回答说:“大王喜欢战争,那就让我用战争作比喻吧。

《王好战,请以战喻》原文和译文《王好战,请以战喻》原文和译文《王好战,请以战喻》原文和译文1、【原文】梁惠王曰:“寡人之于国也,(1)尽心焉耳矣!(2)河内凶,(2)则移其民于河东、移其粟于河内,(4)河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻,填然鼓之,(5)兵刃既接,弃甲曳兵而走,(6)或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可!直不百步耳,(7)是亦走也。

”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

不违农时,谷不可胜食也;(8)数署不入挎池,(9)鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,(10)材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

(11)养生丧死无憾。

王道之始也。

五亩之宅树之以桑,五十者可以衣帛矣;(12)鸡豚狗盘之畜无失其时,(13)七十者可以食肉矣;(14)百亩之田勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨串序之教,(15)申之以孝悌之义,(16)颁白者不负戴于道路矣。

(17)七十者衣帛食肉。

黎民不饥不寒,(18)然而不王者未之有也。

“狗彘食人食而不知检,(19)途有饿莩而不知发,(20)人死则曰‘非我也,岁也’,是何异于刺人而杀之曰‘非我也,兵也’。

(21)王无罪岁,(22)斯天下之民至焉。

”(23)【注释】(1)寡人:朱熹《集注》云:“诸侯自称,言寡德之人也。

”(2)焉耳:赵岐《孟子注》(以下简称“赵注”)云:“焉耳者,恳至之辞。

”焦循《孟子正义》云:“当作‘焉尔’。

何休注:‘焉尔,犹于是也。

’然则此言尽心焉耳者,犹云尽心于是矣。

”(3)河内,相当今河南境内的黄河以北地区,《史记·晋世家》:“当此时晋强,西有河西,与秦凄竞,北边翟,东至河内。

”凶:荒年,《墨子·七患》:“三谷不收谓之凶。

”(4)移其民、移其粟:朱熹《集注》云:“移民以就食,移粟以给其老稚之不能移者。

”并引杨氏说云:“移民移栗,荒政之所不废也,然不能厅先王之道,而徒以是为尽心焉,则末矣。

”河东:指令山西省西南部,因黄河经此作北南流向,该地区位于黄河以东而得名。

(5)填然:鼓声充盈的意思。

古代作战,以击鼓表示进军,以鸣金(击钲,钲是一种形似钟的乐器)表示退兵。

之:句末助词,无义。

(6)曳(yè叶)兵,拖着兵器。

走,《说文》云:“趋也。

”古代所说的走,相当于现在所说的跑;而现在所说的走,在古代称为步。

(7)直:只是。

(8)胜(sheng 升):尽,朱熹《集注》云:“不可胜食,言多也。

”(9)数罟(shuò gǔ朔古):网孔细密的鱼网。

毛传云:“罟必四寸,然后入泽梁。

”当时的四寸约相当于现在的9 厘米左右。

赵注云:“密细之网,所以捕小鱼鳖者,故禁之不得用。

鱼不满尺者不得食。

”洿(Wū乌):大的意思。

又,朱熹《集注》云:汗下之地,水所聚也。

”(10)斤:砍刀,古代常斤、斧连称。

以时:按一定的季节,《礼记·王制》云:“草木零落,然后入山林。

”(11)丧死:葬送死者。

(12)五十者可以衣(yì艺)帛:朱熹《集注》云:“五十始衰,非帛不暖,未五十者不得衣也。

”衣在此作动词用。

(13)鸡豚狗彘(zhī支):豚是猪,彘是小猪,此处概指农家养殖的家畜。

无失其时:不耽误养育的时节。

朱熹认为是指庄家畜繁育的季节不宰杀母畜。

(14)七十者可以食肉:朱熹《集注》云:“七十非肉不饱,未七十者不得食。

”(15)庠序:古代的乡学。

《礼记·学记》:“古之教者,家有塾,党有库,术有序,国有学。

”(16)申:重复、一再,《左传·成公十三年》:“申之以盟誓,重之以昏姻。

”(17)颁白:同“斑白”,花白头发的老人。

负戴:古代用人力搬运重物的两种方式,负指背在背上,戴指顶在头上。

《礼记·祭义》“斑白者不以其任行乎道路,”郑玄注:“任,所担负也。

不以任,少者代之。

”赵注云:“壮者代劳,心各安之,故曰‘颁白者不负戴于道路’也。

”(18)黎民:老百姓,朱熹《集注》云:“黎,黑也。

黎民,黑发之人,犹秦言黔首也。

”(19)检:节制、制止,赵注云:“以法度检敛也。

”一说,有的本子此字作“敛”,意思是说,丰收的年成粮食富足,人们不知爱惜,连猪狗都吃得像人一样好,这时国家就应该收购粮食以备荒年,如不去购敛就是失职。

(20)途:道路。

莩:饿死的人。

发:开仓赈济。

(21)刺人而杀之:古代作战的主要兵器是予,这是一种以刺杀来伤人的武器,故此处云“刺人”。

兵:此指武器。

(22)无:同“毋”,不要,(23)斯:那么。

【译文】梁惠王说:“我对于国家,很尽心了吧!河内饥荒,就把那里的民众迁移到河东、把河东的粮食运到河内去,河东饥荒时也这样。

了解一下邻国的政绩,没有像我这样尽心尽力的。

邻国的民众不见减少,我的民众不见增多,是什么道理呢?”孟子答道:“大王喜好打仗,让我用打仗来作比喻。

战鼓咚咚,交战开始了,战败的士兵丢盔弃甲拖着武器奔逃,有的跑了一百步才停下,有的跑了五十步就停下了。

跑了五十步的人因此而讥笑跑了一百步的人,行不行呢?”惠王说:“不行!他只不过没有跑到一百步,也同样是逃跑。

”孟子说:“大王如果知道这个道理,就不要希望你的民众比邻国多了。

不违背农时,粮食就吃不完;密孔的鱼网不入池沼,鱼鳖就吃不完;斧子、砍刀按季节进入山林,木材就用不完。

粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,就使得民众的生、死都没有缺憾了。

生、死没有缺憾,是王道的开端。

五亩宅田种植桑树,年满五十的人就能穿上丝绸了;鸡鸭猪狗不失时节地畜养,年满七十的人就能吃上肉了;百亩农田不误了它的耕作时节,数口之家就能没有饥荒了:注重乡校的教育,强调孝敬长辈的道理,须发斑白的人就不至于在道路上背物负重了。

年满七十的人能穿上丝绸、吃上肉,老百姓能不受饥寒,做到了这些而不称王天下的还从未有过。

“猪狗吃着人的食物而不知道制止,路上有饿死的人而不知道赈济,人死了反而说‘与我无关,是年成不好的缘故’,这和把人杀了却说‘与我无关,是武器杀的’,有什么不同、大王不要怪罪千年成不好,那么天下的民众就来投奔你了。

”【段意】孟子认为,梁惠王的办法不能说一无是处,但还是没有在根本问题上着力,所以用,‘五十步笑百步”的例子来打比喻。

梁惠王关注的中心问题是如何才能使更多的民众来归顺他,孟子因势利导他讲述了“王道”的政治、经济措施。

盂子认为,要称王称霸,首先必须得到民众的拥护,而做到这一点的起码条件是民生有保障,这就是文中所说的“生、死没有缺憾,是王道的开端。

”孟子在此所规划的施政措施,概括起来是两条:一是使百姓富庶,二是要对他们进行伦理道德教育。

这与孔子所谓“富之”(先使民众富庶)、“教之”(然后要对他们进行教育)的观点(见《论语·子路》篇)是一脉相承的。

宋代瑰学家程颐说:“孟子之论玉道,不过如此,可谓实矣。

”(朱熹《集注》引)2、【原文】齐人有一妻一妾而处室者,其良人①出,则必餍(2)酒肉而后反。

除问所与饮食者,则尽富贵也。

其妻告其妾曰:“良人出,则必展酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将(3)间良人之所之也。

”蚤④起,施⑤从良人之所之,遍国中③无与立谈者。

卒之东郭墦间(7),之祭者,乞其余;不足,又顾而之他——此其为展足之道也。

其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此!--”与其妾讪(8)其良人,而相泣于中庭(9),而良人未之知也,施施(10)从外来,骄其妻妾。

由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣!【注释】①良人:古代妇女对丈夫的称呼。

②餍(yan):饱。

③间(Jian):窥视。

④蚤:同“早”。

⑤施(yi):斜。

这里指斜行,斜从跟随,以免被丈夫发现。

(6)国中:都城中。

(7)墦问:坟墓间。

(8)讪:讥消、讥骂。

(9)中庭:庭中。

(10)施施(shi):得意洋洋的样子。

【译文】齐国有一个人,家里有一妻一妾。

那丈夫每次出门,必定是吃得饱饱地,喝得醉醺醺地回家。

他妻子问他一道吃喝的是些什么人,据他说来全都是些有钱有势的人。

他妻子告诉他的妾说:“丈夫出门,总是酒醉肉饱地回来;问他和些什么人一道吃喝,据他说来全都是些有钱有势的人,但我们却从来没见到什么有钱有势的人物到家里面来过,我打算悄悄地看看他到底去些什么地方。

”第二天早上起来,她便尾随在丈夫的后面,走遍全城,没有看到一个人站下来和他丈夫说过话。

最后他走到了东郊的墓地,向祭扫坟墓的人要些剩余的祭品吃;不够,又东张西望地到别处去乞讨--这就是他酒醉肉饱的办法。

他的妻子回到家里,告诉他的妾说:“丈夫,是我们仰望而终身依靠的人,现在他竟然是这样的!--”二人在庭院中咒骂着,哭泣着,而丈夫还不知道,得意洋洋地从外面回来,在他的两个女人面前摆威风。

在君子看来,人们用来求取升官发财的方法,能够不使他们的妻妾引以为耻而共同哭泣的,是很少的!3、【原文】戴盈之①曰:“什一,去关市之征,今兹②未能,请轻之,以待来年,然后已,何如?”孟子曰:“今有人日攘③其邻之鸡者,或告之曰:是非君子之道!’曰:‘请损之,月攘一鸡,以待来年,然后已。

’——如知其非义,斯速已矣,何待来年?”【注释】①戴盈之:人名,宋国大夫。

②兹:年。

③攘;偷。

【译文】戴盈之说:“税率十分抽一,免除关卡和市场的征税,今年内还办不到,请让我们先减轻一些,等到明年再彻底实行,怎么样?”孟子说:“现在有一个人每天偷邻居家的一只鸡,有人告诫他说:‘这不是正派人的行为!’他便说:‘请让我先减少一些,每月偷一只,等到明年再彻底洗手不干。

’——如果知道这种行为不合于道义,就应该赶快停止,为什么要等到明年呢?”4、【原文】孟子见梁襄王①。

出,语②人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

卒然③问曰:‘天下恶乎定?’吾对曰:‘定于一。

’“‘孰能一之?’对曰:‘不嗜杀人者能一之。

’‘孰能与④之?’“对曰:‘天下莫不与也。

王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。

天油然作云,沛然下雨,则苗渤然⑤兴之矣。

其如是,孰能御之?今夫天下之人牧⑥,未有不嗜杀人者也。

如有不嗜杀人者也。

如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。

诚如是也,民归之,由⑦水之就下,沛然谁能御之?’”【注释】①梁襄王:梁惠王的儿子,名嗣,公元前318年至公元前296年在位。

②语(yu):动词,告诉。

③卒然:突然。

卒同“猝”(cu). ④与:从,跟。

七八月:这里指周代的历法,相当于夏历的五六月,正是禾苗需要雨水的时候。

⑤渤然:兴起的样子。

渤然兴之即蓬勃地兴起。

⑥人牧:治理人民的人,指国君。

“牧”由牧牛、牧羊的意义引申过来。

⑦由:同“犹”,好像,如同。

【译文】孟子见了梁惠王,出来以后,告诉人说:“远看不像个国君,到了他跟前也看不出威严的样子。