高考地理总复习:昼夜长短和正午太阳高度的变化

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

昼夜长短和正午太阳高度的变化四季更替和五带昼夜长短和正午太阳高度的变化:四季更替和五带随着地球的自转和公转,人们所处的地方会经历昼夜交替和四季更迭。

昼夜长短以及正午太阳的高度都受到地球自转轴倾斜度和纬度的影响,而这些因素又与五带分布有关。

一、昼夜长短的变化地球自转使得阳光在地球表面呈现出日出和日落的现象,这就导致了昼夜的交替。

然而,昼夜的长短却因地理位置和季节的变化而有所不同。

在南北纬0度的赤道地区,由于地球自转轴倾斜度,昼夜持续时间基本上相等,每天大约为12小时。

随着纬度的增加,昼夜的长短会有所变化。

在北半球夏季,北纬30度的地方昼夜时间比例是11小时至13小时,而到了冬季则变为10小时至14小时。

同样地,在南半球的情况也类似,但是由于大部分水面被南极洲覆盖,所以在南纬30度附近的地方,昼夜的长短相对要比北半球的同纬度地区要稳定一些。

二、正午太阳的高度变化正午太阳的高度也是随着纬度和季节的变化而有所差异。

当太阳在天顶正上方时,我们称之为太阳高度角为90度,在此情况下,太阳光照射到地面的能量最为强烈。

在赤道地区,太阳每年两次(春分和秋分)会在天顶正上方,太阳高度角为90度。

而到了北纬30度和南纬30度的地方,由于地球自转轴倾斜度的影响,太阳高度角最大值为60度。

这也意味着太阳光照射到地面的能量会有所减弱,导致温度相对较低。

在北极圈和南极圈的地区,当地某些时期太阳甚至无法升起,导致极夜的现象发生。

当太阳一度升起时,太阳高度角只能达到较低的数度,导致光照相对较弱。

三、四季更迭的影响除了地球自转轴倾斜度对昼夜长短和太阳高度的影响外,四季更替也是一个重要的因素。

由于地球公转轨道不是完全圆形,而是椭圆形,使得地球离太阳的距离会有所变化。

在南北半球的夏季,当某一个半球接近太阳时,正午太阳高度较高,昼夜时间较长。

而在另一个半球的冬季,距离太阳较远,正午太阳高度较低,昼夜时间较短。

四、昼夜长短及太阳高度对五带分布的影响昼夜长短和太阳高度的变化对五带分布产生了重要影响。

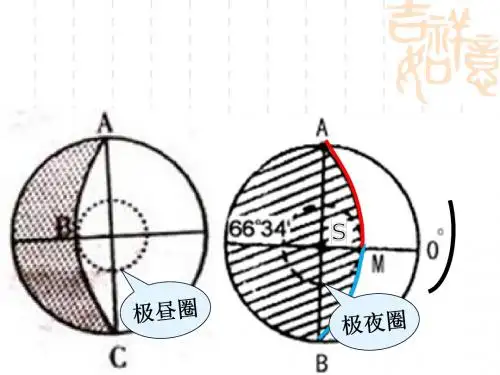

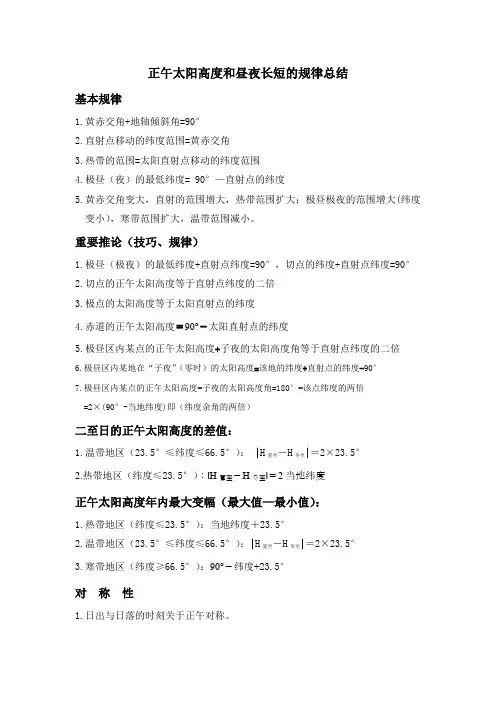

正午太阳高度和昼夜长短的规律总结基本规律1.黄赤交角+地轴倾斜角=90°2.直射点移动的纬度范围=黄赤交角3.热带的范围=太阳直射点移动的纬度范围4.极昼(夜)的最低纬度= 90°—直射点的纬度5.黄赤交角变大,直射的范围增大,热带范围扩大;极昼极夜的范围增大(纬度变小),寒带范围扩大,温带范围减小。

重要推论(技巧、规律)1.极昼(极夜)的最低纬度+直射点纬度=90°,切点的纬度+直射点纬度=90°2.切点的正午太阳高度等于直射点纬度的二倍3.极点的太阳高度等于太阳直射点的纬度4.赤道的正午太阳高度=90°-太阳直射点的纬度5.极昼区内某点的正午太阳高度+子夜的太阳高度角等于直射点纬度的二倍6.极昼区内某地在“子夜”(零时)的太阳高度=该地的纬度+直射点的纬度-90°7.极昼区内某点的正午太阳高度-子夜的太阳高度角=180°-该点纬度的两倍 =2×(90°-当地纬度)即(纬度余角的两倍)二至日的正午太阳高度的差值:1.温带地区(23.5°≤纬度≤66.5°): |H 夏至-H 冬至|=2×23.5°2.热带地区(纬度≤23.5°):|H 夏至-H 冬至|=2当地纬度正午太阳高度年内最大变幅(最大值—最小值):1.热带地区(纬度≤23.5°):当地纬度+23.5°2.温带地区(23.5°≤纬度≤66.5°):|H 夏至-H 冬至|=2×23.5°3.寒带地区(纬度≥66.5°):90°-纬度+23.5°对 称 性1.日出与日落的时刻关于正午对称。

2.北半球某纬度的昼长=南半球同纬度的夜长。

3.北半球某纬度的昼长+南半球同纬度的昼长=24小时。

4.同一地点在二至日前后对称的两天的昼长相等。

第三节 地球的运动第三课时学习目标掌握正午太阳高度和昼夜长短的时空变化规律及应用。

重点难点昼夜长短及正午太阳高度的变化。

学习过程一、自主学习1.春分至秋分(北半球的夏半年):太阳直射①__ __半球,是②_ ___半球日照时间最长的季节。

北半球各纬度昼长③_ ___于夜长,纬度越高,昼越长夜越短。

夏至日,北半球各地昼长夜短,北极圈内出现④________现象。

南半球相反。

秋分至春分昼夜长短变化南北半球相反。

春秋分太阳直射⑤________,全球⑥__________。

赤道上终年昼夜等长。

2.同一时刻:正午太阳高度由太阳直射点向⑦___________递减。

夏至日,由⑧__________向南北两侧递减,北回归线及其以北各纬度,达一年中最大值;⑨________________达一年中最小值。

冬至日相反。

春秋分,由⑩__________向南北两极递减。

二、合作探究(一)、昼夜长短变化 1、变化的原因:2、依据课本P19图1.23“北半球二分二至日全球的昼长和正午太阳高度分布”思考, (二)、正午太阳高度的变化1、概念:一天中正午(地方时为 点)时太阳光线与地平面的夹角2、正午太阳高度的纬度变化规律读课本P19图1.23“北半球二分二至日全球的昼长和正午太阳高度分布”并完成下列表格。

(1)纬度变化规律:(2)季节变化规律:总结规律:(1)太阳直射点在哪个纬度,哪个纬度的正午太阳高度为 ,并以此为中心,向南北两侧 。

(2)太阳直射点向哪个方向移动,哪个半球的正午太阳高度将越来越 。

(三)拓展提升1. 昼夜长短的计算昼长+夜长=24小时。

昼长=昼弧长÷150。

昼长=2×(12:00-日出时间)=(18:00-日落时间)÷2如图, D 的昼长为 小时 A 的昼长为 小时 2、正午太阳高度的计算 正午太阳高度角的计算公式:某地正午太阳高度 H = 90°-|φ±δ| φ为当地地理纬度,永远取正值; δ为直射点的纬度,当地夏半年取正值,冬半年取负值。

2019高考地理总复习:昼夜长短和正午太阳

高度的变化

昼夜长短和正午太阳高度的变化

⒈昼夜长短变化规律

⑴太阳直射北半球是北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越长。

夏至日,北半球各地昼长达一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼。

⑵太阳直射南半球是北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越长。

冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以北地区出现极夜。

⑶春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为6:00时日出,18:00时。

⑷极昼极夜范围的变化规律(,以北半球为例):春分过后北极点开始出现极昼,春分到夏至极昼范围由北极点扩大到北极圈,夏至到秋分极昼范围由北极圈缩小到北极点;秋分过后北极点开始出现极夜,秋分到冬至极夜范围由北极点扩大到北极圈,冬至到到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点。

⒉正午太阳高度的变化规律

⑴纬度变化:一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。

⑵季节变化:夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以

北地区正午太阳高度达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最大值,北半球各地达一年中的最小值。

3.正午太阳高度的计算

⑴计算公式:H = 90°-纬度间隔

说明:所求点与直射点的纬度间隔计算遵循同减异加--所求点与直射点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。

⑵正午太阳高度大小比较:离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);反之越小。