中国农业发展概况(一)

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:4

【关键字】发展第三章近代中国农业发展概况农业是国民经济的基础,一直以来都受到社会重视。

李嘉图曾经说过“休息是财富之父,土地是财富之母”,两者的结合造就了最初的财富,推动了社会的发展。

随着社会经济的发展,农业的积累又为工业提供了第一桶金,哺育了工业的发展。

工业发展起来后,工业才为农业的发展的提供各种农业资料,如工具、化肥,反哺了农业发展和促进了农业机械化。

彼此转化的过程,各国情况不一样。

中国从建国以来确立重工业发展战略,到2003年才基本实现工业反哺农业、城市反哺农村,花了半个多世纪,农村基本上就是中国其他经济改革成本的转嫁领域,自然就引发了“三农”问题,至今仍然没有得到解决。

本章就历史上中国农业发展、政策变化的过程,以及至今仍然影响着中国的“三农”问题的由来及其解决方式作一简单的介绍和讲解,一、中国传统农业的简单回顾根据科学研究,大多数人都认为人类最初发源于非洲,然后向外扩散,形成了当今全球的人类分布。

在此扩散过程中,最初受到地理环境的影响,在几大河流的冲积平原上形成了四大文明古国,以农业为核心发展起来,但随后的发展过程,这些文明古国逐步形成了一个相对稳定的社会等级结构,由此导致该社会的经济发展很难越出超稳定的社会结构之外,出现了长时间的社会发展内卷化趋势,无法依靠自身的优势过渡到工业社会,反而在自身发展过程中走向衰落或消亡。

为什么会这样呢?不同的研究者有着不同的看法,比如以中国和西方对比而言,比较典型的有如下六种观点:韦伯的宗教决定论、布罗代尔的技术决定论、彭慕兰的资源决定论、沃勒斯坦的国际剥削论、麦戈伊的文化决定论、诺斯的制度决定论。

如此错综复杂的解答,至今仍然没有得到令人一致认同的答案。

对此,我们就从中国农业发展过程入手,看看中国农业为什么在发展到顶峰之后,没有转入工业的发展。

1.农业的产生发展过程中国农业的发展最初可以追述到女巫时代,随着家内休息的女巫在一个偶然的机会中发现农业后,人类逐步脱离了以狩猎为主的游离生活,过渡到母系氏族,在水草丰盛的地区定居下来,开始了稳定的农耕生活,农业产生(伏羲),到神农确立。

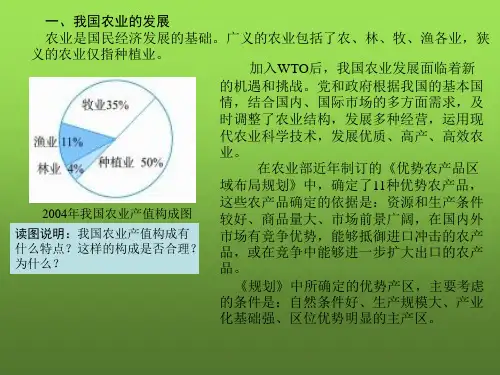

中国的农业一、概况:1.农业在我国国民经济中的地位。

农业生产是人类生存和发展的基础,是国民经济各个部门独立和发展的前提,农村市场是我国市场的主体,农业生产是国民经济积累的重要源泉,农产品是出口物资的重要来源。

所以农业生产是我国国民经济发展的基础,在国民经济中占有重要的地位。

我国农业是集体所有制和生产责任制。

我国农业所处的阶段——从传统农业向现代农业转化;从自给半自给经济向大规模的商品生产转化。

2.农业生产的成就:1农业生产条件有了显著的改善;2农业生产有了较大增长,我国主要农产品的产量都居世界前列,其中粮食、棉花、肉类、油菜籽、花生的产量居世界首位;3农业科学水平和农业技术装备有了明显的提高;4农业生产结构和布局有了较大的变化。

3.发展的优越条件:1国土辽阔 . 地形多样。

2夏季普遍高温,雨热同期,光热条件优越。

3气候类型多样,温度带多样,有利种植多种农作物。

4生物种类繁多,品种丰富。

5劳动力资源丰富。

⑥宜林地区和森林面积广大,树种多样,有利于发展林业。

⑦水域宽广,有利于发展渔业。

4.南北差异:5.问题:(1)我国虽是世界农业大国,粮食产量世界第一,但按人平均每人每年占有粮食略低于世界平均水平。

粮食和其它农产品还远远不能满足人民生活和工业生产日益增长的需要。

(2)我国科技水平低,劳动生产率低,农业结构还不合理,农、林、牧、副、渔没有全面发展,林业和渔业比重不大。

(3)环境破坏,污染问题对农业造成的威胁;水资源的浪费;塑料膜等白色垃圾造成的减产等。

6.对策:要改变这种落后状况,第一,必须走可持续发展的道路,坚持不懈地把农业放在发展国民经济战略重点的首位;第二,要靠政策调动人的积极性;第三,要靠增加投入和科学种田提高农业生产力。

例1(江苏卷)《中国国家地理》根据富饶的程度、人类与自然的和谐程度等,评出我国10大“新天府”,苏北平原名列其中.下列叙述中,属于入选条件的有1灌溉与泄洪工程建设改善了自然条件2大面积使用化肥、农药提高粮食产量3海平面上升有利于开采利用地下水4高产稳产农田建设提高了土地生产力5环境保护和生态建设取得了明显成效A.134B.125C.235 D.145解析:苏北平原位于江苏中北部,地形平坦、土壤肥沃、气候条件优越、水源充足,是我国重要的商品粮产区。

中国农业概况来源:中国政府网时间:2011-12-20新中国成立60 多年以来,我国农产品供给不仅解决了占世界五分之一人口的吃饭问题,还为加快工业化进程提供了重要支持。

粮、棉、油、糖的发展变化最能体现建国以来我国农产品供给能力的巨大进步。

1949 年我国粮食产量只有11318万吨,人均209公斤;1978年粮食总产量缓慢增长到30477 万吨,人均产量增加到319 公斤。

改革开放以后,国家对农业的强力支持和农业科技的进步使粮食产量进入快速增长期,1984 年超过4亿吨,1996年超过5 亿吨,2008 年达到52871 万吨,与1949 年相比,粮食产量增长3.7 倍,人均产量增长91%;棉花产量1949 年只有44.4万吨,1978年升至217万吨,2008年达749万吨,与1949 年相比,增长15.9 倍,人均产量增长5.9 倍;油料产量1949 年只有256 万吨,1978 年发展到522 万吨,2008 年达2953 万吨,比1949 年增长10.5 倍,人均产量增长3.7 倍;糖料产量1949 年只有283 万吨,1978 年为2382 万吨,2008 年迅猛发展到13420 万吨,与1949 年相比,增长46.4 倍,人均产量增长18.4 倍。

肉类、水果和水产品的迅速增长则反映了人们生活水平从量的满足到质的追求的变化过程。

猪牛羊肉类产量1952 年只有339 万吨,人均5.9 公斤,1978 年产量865 万吨,人均9.0 公斤,2008 年产量5337 万吨,人均增加到40.3 公斤;水果产量1949 年120 万吨,人均2.2 公斤,1978 年产量657 万吨,人均6.9 公斤,2008 年产量19220 万吨,人均145.1 公斤;水产品产量1949 年44.8 万吨,人均0.8 公斤,1978 年产量465 万吨,人均4.9 公斤,2008 年产量4896 万吨,人均37.0 公斤。

中国农业发展概况及未来发展趋势分析农业是指国民经济中一个重要产业。

农业是指包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式;狭义农业是指种植业。

包括生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。

强化政府在政策扶持、规范管理、公共服务、营造环境等方面的作用,发挥市场配置资源的决定性作用,引导和支持社会资本开发农民参与度高、受益面广的休闲旅游项目,鼓励妇女积极参与休闲农业发展。

一、农业发展概况1、种植业全国各地加大对粮食生产的支持力度,积极落实各项补贴政策,提高农民种粮积极性,粮食播种面积及产量均有所上升。

2020年,我国粮食种植面积11677万公顷,比上年增加71万公顷,同比增长0.61%;粮食产量66949万吨,比上年增加565万吨,增产0.9%。

其中,稻谷种植面积3008万公顷,比上年增加38万公顷,同比增长1.31%;小麦种植面积2338万公顷,比上年减少35万公顷,同比下降1.47%;玉米种植面积4126万公顷,比上年减少2万公顷,同比下降0.05%。

《2021-2027年中国农业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示:其中,夏粮产量14286万吨,比上年增加126万吨,增产0.9%;早稻产量2729万吨,比上年增加102万吨,增产3.9%;秋粮产量49934万吨,比上年增加337万吨,增产0.7%。

2020年全国谷物播种面积14.69亿亩,比上年增加176万亩,增长0.1%;谷物产量61674万吨,比上年增加306万吨,增产0.5%,其中谷物单产420公斤/亩,每亩产量比上年增加1.6公斤,增长0.4%。

其中,稻谷产量21186万吨,比上年增加225万吨,增产 1.1%;小麦产量13425万吨,比上年增加66万吨,增产0.5%;玉米产量26067万吨,比上年减少10万吨,持平略减。

我国棉区受种植效益和农业结构调整等因素的影响,棉花播种面积下降。

2020年,我国棉花种植面积317万公顷,比上年减少17万公顷,同比下降5.09%;棉花产量591万吨,比上年增加2万吨,增产0.4%。

高中历史考前热点复习之专题一:中国农业的发展进程知识归纳一、中国古代农业的发展1.生产工具的进步(1)夏商周时期,使用的农具绝大部分是木、石和骨、蚌所制,仅有极少量青铜农具。

(2)春秋时期,铁农具开始出现。

(3)战国时期,铁农具使用范围扩大。

铁器时代的到来,标志着社会生产力的显著提高。

(4)曹魏马钧创制了先进的灌溉工具翻车,水碓、水磨等广泛用于谷物加工。

(5)唐朝创制了灌溉工具筒车,出现了曲辕犁。

2.兴修水利(1)原始社会后期,大禹治水。

(2)夏商周时期,农田水利有较大发展。

(3)春秋战国时期,中原地区用桔槔来灌溉农田;春秋时楚相孙叔敖修建芍陂;战国时秦国蜀守李冰修建都江堰;水工郑国修建郑国渠。

(4)秦朝时兴修灵渠,沟通了湘水和离水。

(5)隋朝时,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成贯通南北的大运河。

(6)唐朝设专职官员管理水利事业,兴修的水利工程仅江南就超过六朝的总和。

(7)元朝政府先后修治、开凿了会通河和通惠河,将几大水系贯通起来。

关键提示:兴修水利的功用主要有三:用于农田灌溉;减轻洪涝灾害;解决交通运输困难。

3.农作物品种的引进及推广(1)商周时期,后来习称的“五谷”都已种植。

(2)唐朝时,农作物品种增多。

(3)明朝时,棉花种植由江南推向江北;由国外引进高产农作物新品种玉米和甘薯。

(4)清朝前期,棉花、蚕桑、茶叶、油料等经济作物的种植面积扩大。

跟踪思考:明清时高产农作物的引进有何意义?4.生产技术提高和经验积累(1)商周时期,人们懂得施用粪肥、草木灰和绿肥等。

(2)北魏贾思勰的《齐民要术》,系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业的生产经验,是中国现存最早最完整的农书。

(3)明朝后期徐光启的《农政全书》,综合介绍了我国传统农学成就,建立了一个比较完整的农学体系,还介绍了欧洲先进的水利技术和工具。

关键提示:农书是农学理论著作,是对农业生产技术和经验的总结。

它既属于农业的范畴,也属于科学技术的范畴。

天空之城可做一页引言农业为通过培育动植物生产食品及工业原料的产业。

农业属于第一产业,研究农业的科学是农学。

农业的劳动对象是有生命的动植物,获得的产品是动植物本身.我们把利用动物植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的各部门,统称为农业.农业是支撑国民经济建设与发展的基础产品.以有生命的动植物为主要劳动对象,以土地为基本生产资料,依靠生物的生长发育来取得动植物产品的社会生产部门。

由于各国的国情不同,农业包括的范围也不同。

狭义的农业仅指种植业或农作物栽培业;广义的农业包括种植业、林业、畜牧业、副业和渔业。

有的经济发达国家,还包括为农业提供生产资料的前部门和农产品加工、储藏、运输、销售等后部门。

现阶段,中国农业包括农业(农作物栽培,包括大田作物和园艺作物的生产)、林业(林木的培育和采伐)、牧业(畜禽饲养)、副业(采集野生植物、捕猎野兽以及农民家庭手工业生产)、渔业(水生动植物的采集、捕捞和养殖)。

根据生产力的性质和状况,农业可分为原始农业、古代农业、近代农业和现代农业。

近代农业指手工工具和畜力农具向机械化农具转变、由劳动者直接经验向近代科学技术转变、由自给自足的生产向商品化生产转变的农业。

现代农业指广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和现代生产管理方法的社会化农业。

农业的根本特点是经济再生产与自然再生产交织在一起,受生物的生长繁育规律和自然条件的制约,具有强烈的季节性和地域性;生产时间与劳动时间不一致;生产周期长,资金周转慢;产品大多具有鲜活性,不便运输和储藏,单位产品的价值较低。

中国幅员辽阔,从南到北跨热带、亚热带、温带和寒温带,农作物类型和作物栽培制度都不相同,从一年三季、一年二季到一年一季,区域间差异十分显著。

按地理、气候条件和栽培制度的不同,可分为热带农业、亚热带农业、温带农业和寒温带农业;从东南沿海到西北高原,随着自然条件和资源类型的变化,又可分为农区农业、半农半牧区农业和牧区农业。

一、中国农业资源概况中国国土面积约 960 万平方公里,耕地面积为千公顷。

平原、盆地约占 31%,高原和丘陵约占 69%。

疆域由南到北相距 5500 多公里,兼有热带、亚热带、暖温带、温带、寒温带和寒带等几个不同的气候区,其中绝大部份处于温带,适宜农、林、牧、渔等各业生产的发展。

中国生物资源种类繁多,世界上主要的粮食作物和经济作物都有种植,是稻、粟、稷、荞麦、大豆、茶、桑、苎麻、青麻、梨、桃、柑桔、荔枝、龙眼、山查、猕猴桃等的起源地之一,名贵品种多样。

中国拥有经济价值较高的杉、松、柳、杨等树种,其中水杉、银杉、水松、杜仲等名贵树种为中国特有。

全国草地面积约占国土面积的 40%,大部份可以用来放牧。

家养畜禽有牛、马、驴、骡、猪、羊、狗、鸡、鸭,其中,伊犁马、秦川牛、关中驴、滩羊、梅山猪、北京鸭等举世闻名。

中国有海岸线 18000 多公里,江河湖泊等淡水水域面积达 1600 多万公顷。

中国水产资源丰富,其中海洋水资源有鱼类、头足类、甲壳类、贝类、藻类等,大黄鱼、小黄鱼、带鱼、墨鱼、鲳鱼、对虾等都是名贵品种。

淡水水产量属世界最多的国家之一,主要经济鱼类品种有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼等50 多种,东方对虾、中华绒螯蟹、鲥鱼、鳗鲡等驰名中外。

中国的盆景、石雕、竹编、刺绣等农副产品也是种类繁多,蜚声中外。

XX 年,全国总人口为亿人,其中乡村人口 79563 万人,占总人口的%。

二、中国农业发展的巨大成就 1949 年中华人民共和国成立之前,由于帝国主义、封建主义和官僚资本主义的重重压迫和剥削,农业生产发展极其缓慢,生产水平十分落后。

新中国成立后,在中国党和政府的领导下,农业生产全面快速发展,人民生活水平稳步提高,取得了举世瞩目的成就。

突出表现在以下几个方面: (一)农业综合生产能力显著提高,农产品供给实现了由长期短缺到供求基本平衡、丰年有余的历史性转变经过几十年努力,特殊是 1978 年改革开放以来,中国粮食和绝大多数农产品生产能力大幅度提高,许多主要农产品总产量跃居世界前列,人均占有量达到或者超过世界平均水平,市场供给充足,告别了全面短缺的状况,实现了由长期短缺到总量大体平衡、丰年有余的历史性跨越。

从20世纪80年代开始,在众多研究机构、大学和地方政府的帮助、参与下,中国各地启动并组织了生态农业运动,在全国各地建立了数千个生态农业示范村和数十个生态县,还研究并推广了形式多样的生态建设技术,这些都为中国的有机农业发展奠定了坚实的基础。

1有机农业的历史背景有机农业的概念始于20世纪的20-30年代,最先由德国和瑞士提出,其起因是人类进入20世纪以来,随着新的知识、新的技术的发展和工业化程度的提高,特别是化学工业的发展,传统农业受到了极大的冲击,农业生产方式的革命使农业在一定意义上已经改变了其原有的特性,这种改变现在看具有两重性:(1)促进了农业生产,提高了产量,缓解了世界人口高速增长对食品的需求,因而具有积极性;(2)给生态环境等带来许多不利的影响,因而又具有破坏性。

因此,人们寻求可持续的农业生产方式和生产体系。

与此同时,国外一些对环境和生态十分关注的农业生产者,也创立和发展了对农业生态环境有持续合理作用的有机农业生产方式。

1924年德国和奥地利出现了具有有机农业性质的“生物动力农场”;20世纪40-50年代在瑞士和德国创立了以减少农场对外界的依赖性来保证其生存能力为目的的“Bioland生物有机农业协会”,并随后发展成为德国现在最大的有机农业协会;1945年美国有机农业的创始人Rodale在美国创办了第一个“有机农场”。

随着有机农业的发展和一些国际标准和国家标准的建立,到了20世纪80年代之后有机农业的概念被广泛接受。

2有机农业的定义有机农业在国外也有叫“生态农业”、“生物农业”的,其意思基本相同。

但是,有机农业确切的定义目前还很难统一。

事实上,要给有机农业精确地下定义是相当困难的,客观上存在着对有机农业所指的可持续生产方式在内涵上不甚明确和容易引起歧义等问题。

这是因为,一则从普遍意义上讲,任何一种行为方式,都不可能永远持续不断地进行下去,在一个有限的世界里它总会受这样或那样的限制,每当人类面临着这一时刻,总会意识到该有新的行为方式的诞生,并通过科学的进步和技术的创新来实现;二则这里所讲的可持续的农业生产方式,通常只是在人类现有认识水平上的可预见的持续,但现实世界里还有许多不确定和尚未人知的东西。

一、中国史前稻作农业的发展阶段中国是世界上稻作农业最早的发生地。

根据中国史前考古学研究和对古代植物遗存的分析鉴定成果,中国栽培稻的起源,大约始于公元前10000年前后,整个中国史前稻作农业大致可划分为四个发展阶段。

1.栽培稻的起源栽培稻的起源是一个十分缓慢的过程,从理论上讲,栽培稻的起源,是发生在有人类活动的野生稻分布区域内。

关于稻作的起源,曾流行过农学方面的、民族学方面的和考古学方面的多种看法。

我曾提出栽培稻起源于中国南方腹心地带,主要是根据近十年来的两项考古发现提出的。

一项是湖南道县玉蟾岩遗址的发现。

另一项是江西万年仙人洞与吊桶环遗址的发现。

这两项重要发现及初步研究成果,已告诉我们中国栽培稻起源的时间与区域。

中国栽培稻起源时间在公元前10000年前后。

中国栽培稻发生的区域可初步圈定在江西万年仙人洞与吊桶环遗址至湖南道县玉蟾岩遗址范围内。

万年仙人洞与吊桶环遗址至道县玉蟾岩遗址的这一区域,从水系上分析,属长江流域;从地形和气候上分析,属华南亚热带;而从整个中国的地形分析,它处于中国南方的腹心地带,即秦岭——淮河以南地区的腹心地区。

该区域的东部为武夷山,西部为中国地形上的第二级阶梯的前沿——雪峰山,北部为南丘岭与幕阜山,南部为南岭。

其中,东北部可包括浙江西部仙霞岭与千里岗之间的衢州一带。

从平面上看,这一地区似呈不规则四边部,又似呈斜目形。

从整个中国南方的地形来看,这一地区位于第三级阶梯的西部,属中国南方的腹心地带。

据此可以认为中国栽培稻是在公元前10000年前后起源于中国南方腹心地区,包括其四周的山问谷地。

2.史前稻作农业的兴起目前考古发现的史前稻作农业兴起阶段的文化遗存,主要有分布在两湖平原西部地区的彭头山文化和分布在淮河上游支流沙河、汝河、洪河流域的裴李岗文化贾湖类型。

此外,钱塘江流域也有了新的发现。

彭头山文化主要分布在湖南省北部的环洞庭湖西北至南部的平原地区及湖北西部枝城至秭归的长江沿岸地带,其年代约公元前6500~前5500年。

我国农业开展阶段的简要回顾新中国成立以来,我国农业获得了很大开展,其中经历了不同的开展阶段,每个阶段都有不同的特点。

1、土地改革和农业生产恢复时期(1949--1952年)在旧中国,占农村人口总数不到10%的地主、富农,占有70%---80%的土地。

到新中国成立前夕,全国有1亿左右无地少地的贫雇农从地主富农手中没收、分配了3亿亩土地。

1950年6月30日,中央人民政府颁布《中华人民##国土地改革法》,到1952年,除少数地区外,全国根本上完成了土地改革,3亿多无地、少地农民分得7亿多亩上地,免去了每年约3.5亿公斤粮食的地租。

土地革命推翻了封建土地制度,解放了农村生产力,促进了农业生产的恢复和开展。

2、社会主义改造和农业稳定开展时期(1953~1957年)土地改革消灭了封建土地所有制,建立了农民土地私有制和自耕农制度。

中国共产党根据马克思主义的合作制理论,结合中国的实际情况,引导农民走合作化的道路。

农业生产合作运动采取从互助组、初级社到高级社逐步过渡的方式。

1955年以前,农业合作化的主要形式是互助组。

到1954年,农业生产合作社11.4万个,入社农户数的比重仅2%。

到1955年,在生产上已统一经营并参加秋收分配的农业生产合作社63.4万个,入社农户占全国总农户的比重仅14.2%。

但是,1955年8月以后在批判合作化运动中的所谓“右〞倾思想的政治气氛下,从中央到地方滋长了“左〞的情绪,合作化运动形成一哄而起的局面,并在很短的时间内由初级社过渡到高级社。

到1956年入社农户占总农户的比重87.8%。

尽管农业社会主义改造过程中升级过快、方法过粗、形式过于简单,但在合作化运动中建立了农村集体经济,克制了一家一户从事农业生产的弱点。

社会主义改造时期也是国民经济开展的第一个五年计划时期,在这个时期,农业获得了稳定的开展。

3、人民公社化和农业生产的剧烈波动时期(1958—1965年)1958年,党在农村大X旗鼓地宣传社会主义建设总路线,并不断地批判反冒进、批判右倾保守主义。

中国农业发展概况(一)

一、中国农业资源概况

二、中国农业发展的巨大成就

1949年中华人民共和国成立之前,由于帝国主义、封建主义和官僚资本主义的重重压迫和剥削,农业生产发展极为缓慢,生产水平十分落后。

新中国成立后,在中国党和政府的领导下,农业生产全面快速发展,人民生活水平稳步提高,取得了举世瞩目的成就。

突出表现在以下几个方面:

(一)农业综合生产能力显著提高,农产品供给实现了由长期短缺到供求基本平衡、丰年有余的历史性转变

经过几十年努力,特别是1978年改革开放以来,中国粮食和绝大多数农产品生产能力大幅度提高,许多主要农产品总产量跃居世界前列,人均占有量达到或超过世界平均水平,市场供给充足,告别了全面短缺的状况,实现了由长期短缺到总量大体平衡、丰年有余的历史性跨越。

可以说,中国创造了农业综合生产能力大跨越的世界奇迹。

在总量增加的同时,农产品品质改善,质量安全水平提高,均衡供给能力增强。

据我国农产品质量安全考察团对日、韩、香港的调查,我国出口蔬菜的农药残留超标率约为0.4%,达到国外对残留标准的要求。

事实证明,我国农产品质量安全水平是有保证的。

(二)农业科技取得了历史性进步,农业装备水平明显提高,我国农业科技水平与世界先进水平的差距进一步缩小

改革开放以来,我国农业科技实力不断增强,农业装备水平不断提高,

农业技术与生产条件得到了明显改善。

特别是以现代科技广泛应用为标志的现代农业快速发展,使我国农业科技水平稳步提高,部分领域已经跃居世界先进行列,科技对农业发展的贡献率已达到42%。

农业科技不断取得积极成果。

据统计,仅xx年以来,全国共取得各类获奖农业科技成果两万多项,其中国家科技奖励成果773项。

特别是基础研究和高新技术研究发展迅速,基因工程、植物细胞和组织培养、单倍体育种及其应用研究等方面都有重大突破;航天育种、杂交水稻和油菜的研究与利用,动物疫病、基因疫苗、动植物的营养与代谢、生物反应器等方面的研究,都达到或接近国际先进水平。

农业科技成果转化应用成效显著。

从90年代中期开始实施“种子工程”,共推广新品种1200多个,其中优质高产多抗品种411个,主要农作物良种覆盖率达到95%。

遥感技术在农业资源调查与动态监测、灾害监测与损失评估及产量评估等方面广泛应用。

农业遥感技术主要是利用卫星等现代空间工具对农业进行研究、观察的新兴技术。

目前我国已经成功开展了土壤侵蚀遥感调查、北方草原草畜动态平衡监测、耕地变化遥感监测、草原遥感监测和预警系统建设,玉米、水稻、棉花等大宗农作物遥感估产的业务化运作工作,以及北方土地沙漠化监测、黄淮海平原盐碱地调查及监测、冬小麦旱情监测等。

保护性耕作、水稻旱育稀植及抛秧、玉米地膜覆盖、精量半精量机械化播种、平衡施肥、重大病虫害综合防治、节水灌溉和旱作农业、稻田养鱼、畜禽快速高效饲养、水产优质高效养殖等先进实用技术在全国广泛推广应用,有力地促进了农业增效和农民增收。

农业高新技术产业化有了良好开端。

全国已建立400多个农业高新技术示范园区,重点开展转基因农作物培育与应用、组培苗木、工厂化栽培和养殖、设施农业、基因工程疫苗等高新技术成果的产业化开发。

一大批成熟农业高新技术成果,如水稻、玉米、油菜、棉花杂交优势利用和组织培养,生物农药和肥料,转基因蔬菜、棉花和猪,家畜胚胎工程、重大畜禽疫病疫苗、种苗脱毒快繁等技术开始实现产业化,推动了农业产业升级和技术换代。

(三)农业和农村经济结构不断优化,综合素质和竞争实力明显增强,特别是乡镇企业和小城镇的发展,开创了一条有中国特色的农村现代化道路

经过几十年的发展,中国农业和农村经济结构发生了深刻变化。

种植业结构由以粮食为主转变为粮食作物与经济作物、饲料作物全面发展,农业内部结构由以种植业为主转变为种植业和林牧渔业共同发展,农村经济结构由以农业为主转变为农业与非农产业协调发展,农业的区域比较优势和规模优势逐步得到发挥。

农业和农村经济结构的调整和优化,大大提高了农村经济整体素质和竞争力。

农业区域比较优势和规模优势开始得到发挥。

长期形成的“大而全、小而全”农业生产格局已被打破,一些各具特色、各显优势的作物带、产业带逐步形成,我国东、中、西三大区域农业发展开始呈现合理分工的新格局。

东部沿海地区和大中城市郊区的外向型农业有了长足发展,我国出口的农产品中75%来源于东部地区。

中部地区发挥粮食生产优势,畜产品生产和加工基地初具规模。

西部地区生态农业和特

色农业发展步伐加快,成为农民收入新的增长点。

目前,新阶段农业结构战略性调整出现五个鲜明特点:一是市场主体地位突出,产业化龙头企业、农民专业大户、农村经纪人在结构调整中发挥着重要作用,二是国内外市场需求导向明显,合同契约和订单农业正在成为农业结构调整的纽带和桥梁。

三是产品结构优化,逐步由数量的增加向质量的提升转变。

四是农业内部结构变动中,增长最快的是渔业和畜牧业。

渔业成为农民增收的一个亮点。

五是农村劳动力就业结构变动中,跨区域、城乡间转移突出,有助于提高农民收入和加快城镇化的进程。

内容仅供参考。