质量管理与可靠性12

- 格式:pptx

- 大小:215.07 KB

- 文档页数:45

《质量管理与可靠性》课程教学大纲课程代码:010341030课程英文名称:Quality Management and Reliability课程总学时:32讲课:30实验:2上机:0适用专业:工业工程专业大纲编写(修订)时间:2010.7一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标本课程是工业工程专业必修的核心专业课,其目的是使学生在学完有关基础课和专业基础课的基础上,掌握质量管理的一般理论和方法,从而在处理企业的质量管理问题时,具有一定的分析和解决问题的能力。

该课程通过介绍质量管理与可靠性的基本概念、原理和方法,并以质量形成的关键过程——生产制造过程为中心,详细论述质量控制图,抽样检验方法,系统可靠性的计算及最优控制,使学生在掌握基本理论和方法的基础上,具有一定的处理企业实际问题的能力。

(二)知识、能力及技能方面的基本要求1.使学生掌握质量管理与控制的基本理论与方法,包括基本概念、质量管理相关工具、质量检验、质量成本管理、可靠性管理等;了解企业质量管理体系、质量认证及质量功能展开等。

2.能够把所学知识和方法应用于企业生产管理的实际问题中;3.注重学生实际动手能力和综合应用所学理论方法解决实际问题能力的培养,增强其作为工业工程师的基本工作能力。

(三)实施说明1.教师在授课过程中,突出实例教学,以例服人,积极调动学生的主观能动性,实现教学目标。

2.因学时所限,课堂教学采用多媒体与板书相结合,且突出重点,精讲难点,有针对性地解决理论和实践中经常遇到的典型问题。

(四)对先修课的要求高等数学、概率论、应用统计学、机械制造基础、生产计划与控制(五)对习题课、实践环节的要求1.对参考教材每一章后面的习题或案例选取有针对性的作为课上练习或课后作业,对于习题教师可以给予一定的提示和讲解,对于案例鼓励学生积极思考、讨论。

习题或案例中的重点作为课后作业由课上教师提示,课后学生自行完成;2.从相关参考书中选取典型的习题或案例作为课上练习或课后作业,目的是通过多做题、多思考来帮助学生理解和消化所学的知识,提髙学生对实际问题的分析和解决能力。

第一章思考练习题答题要点1.国际标准ISO 9000:2000将质量定义为:“一组固有特性满足要求的程度。

”定义指出“特性”而未界定其载体,说明质量存在各领域及任何事物之中。

就质量管理而言,质量的载体主要是指产品过程和体系。

“固有”是指事物“与生俱来”特别是那种永久的性质。

定义中“满足要求的程度”是指将产品的固有特性和要求相比较,而要求则是指明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

此外,质量的定义还包括以下几个方面的内涵:(1)动态性:质量要求随着科学技术的发展和顾客要求的不断改变也在不断地变化。

(2)相对性:针对不同的目标市场提供具有不同性能的产品。

(3)可比性:“质量”可用诸如差、好或优秀之类的形容词予以描述,这就是质量可比性。

2.美国质量管理专家朱兰(J.M.Juran)提出了质量螺旋模型,形象而深刻地揭示了产品质量形成的客观规律。

这是一条螺旋式上升的曲线,把全过程中各质量职能按逻辑顺序串联起来,用以表征产品质量形成的整个过程及其规律性。

朱兰质量螺旋反映了产品质量形成的客观规律,是质量管理的理论基础,对现代质量管理的发展具有重大的意义。

3.PDCA环的概念是美国质量管理专家戴明(W. Edwards Deming)首先提出,故又称“戴明环”,是“计划(P)-执行(D)-检查(C)-总结(A)”工作循环的简称,是国内外普遍用于提高产品质量的一种管理工作方法。

PDCA环的四个阶段不是运行一次就完结,而是周而复始地进行。

一个循环完了,解决了一部分的问题,可能还有其它问题尚未解决,或者又出现了新的问题,再进行下一次循环,所以称之为PDCA循环, 其基本模型见书中图1-2-1所示。

推动PDCA循环,关键在于A(总结过程)。

通过总结经验教训,形成一定的标准、制度或规定,使工作做得更好,才能促进质量水平的提高。

因此,推动PDCA循环,一定要抓好总结这个阶段。

4.(1)标准化工作;(2)计量工作;(3)质量信息工作;(4)质量教育工作;(5)质量管理小组工作5.美国质量管理的特点:(1)强调质量专家的作用;(2)加强检验部门与质量管理部门;(3)重视质量成本的分析;(4)强调关键因素的控制;(5)广泛应用质量管理新技术日本质量管理的特点:(1)开展全公司性的质量管理;(2)实行质量管理的审核制度;(3)重视质量管理的教育和培训;(4)开展质量管理小组活动;(5)灵活应用质量管理的统计方法;(6)广泛应用新技术;(7)开展全国范围的“质量月”活动。

质量管理与可靠性复习资料及课后习题答案第⼀章现代质量管理概述1.什么是质量?如何理解质量的概念?质量:是指产品、体系或过程的⼀组固有特性满⾜顾客和其他相关⽅要求的能⼒(程度)。

理解:①质量可存在于各个领域或任何事物中。

②质量由⼀组固有特性组成。

③满⾜要求是指应满⾜明⽰的、通常是隐含的、或必须履⾏的需要和期望。

④质量的“动态性”。

⑤质量的“相对性”。

⑥⽐较质量的优劣时应在同⼀“等级”的基础上进⾏⽐较。

2.产品质量包括哪些?是指产品的⼀组固有特性满⾜要求的程度。

产品是过程的结果,它包括服务(如运输)、硬件(如机械零件)、流程性材料(如润滑油)、软件(如程序)或其组合。

3.何为⼴义质量?何为狭义质量?狭义质量:指的是仅仅从⽤户的⾓度去看质量,即性能、可信性、安全性、外观、经济性、可靠性、服务等。

⼴义质量:不仅从⽤户的⾓度去看质量,同时还应从社会的⾓度去理解,如是否环保等。

4.何为⼯作质量?产品质量、过程质量与⼯作质量之间有什么关系?⼯作质量:是指企业⽣产经营中各项⼯作对过程、产品和服务质量的保证程度。

取决于⼈的素质,包括质量意识、责任⼼、业务⽔平等。

过程:是将输⼊转化为输出的⼀组彼此相关的资源和活动。

过程质量:是指过程的固有特性满⾜要求的程度。

包括:规划过程质量、设计过程质量、制造过程质量、使⽤过程质量、报废处理过程质量等。

服务:是指为满⾜顾客的需要,供⽅和顾客之间接触的活动以及供⽅内部活动所产⽣的结果。

服务质量:是指服务的固有特性满⾜要求的程度。

服务的特性如:反应速度、服务能⼒、信誉、及时提供配件等。

5.质量⼯程发展各个阶段各有什么特点?①质量检验阶段(事后检验阶段)这⼀阶段的质量管理仅限于质量的检验,依靠检验挑出不合格品。

②统计质量控制阶段③全⾯质量管理阶段。

④计算机辅助质量管理阶段。

6.何为寿命循环周期质量?⼀个产品的寿命总是有限的,它从“摇篮”到“坟墓”,再到“转⽣”,陈伟产品的寿命周期循环。

12种质量控制指标量化方法质量控制是产品制造和服务提供过程中非常重要的环节。

通过使用合适的量化方法来评估和控制质量指标,可以帮助组织确保产品和服务的一致性和可靠性。

以下是12种常用的质量控制指标量化方法:1. 失效模式和影响分析(FMEA):FMEA 是一种通过识别和评估潜在失效模式及其对系统影响的方法。

通过对潜在失效模式的严重性、发生概率和检测能力进行量化评估,可以确定重点关注的控制指标。

2. 效能分析:效能分析可以帮助确定产品或服务在特定条件下的有效性和效率。

通过量化产品或服务在实际使用中的性能以及满足要求的能力,可以识别改进的潜力并制定相应的控制方案。

3. 流程能力指数(Cpk):Cpk 是一种用于衡量制程过程的能力的指标。

通过比较过程的实际能力与规范要求的能力,可以确定过程的稳定性和可控性。

4. 故障模式、影响和关联分析(FMECA):FMECA 是一种结合失效模式和影响分析和关联图的方法。

通过定量评估故障模式的潜在严重性、预测性能损失、检测能力和预防措施的有效性,可以量化控制指标。

5. 监控图:监控图是一种用于监测过程稳定性和可控性的统计图表。

通过统计样本数据并绘制控制线,可以实时监测过程中的变化并采取相应的控制措施。

6. 抽样检验:抽样检验是通过对产品或服务的抽样进行检查,以评估整体质量水平的方法。

通过设定适当的样本量和接受/拒绝标准,可以量化产品或服务的质量水平。

7. 成本质量定价模型(CQPM):CQPM 是一种通过考虑质量缺陷的经济影响来评估质量控制措施的效益的方法。

通过将质量缺陷的成本与质量控制措施的成本进行比较,可以量化质量控制的经济效益。

8. 故障树分析(FTA):FTA 是一种通过将故障事件和事件之间的逻辑关系绘制为树状图来分析系统故障风险的方法。

通过定量评估故障事件的概率和严重性,可以量化系统的故障风险。

9. 过程能力指数(Cp):Cp 是一种用于评估过程稳定性和可控性的指标。

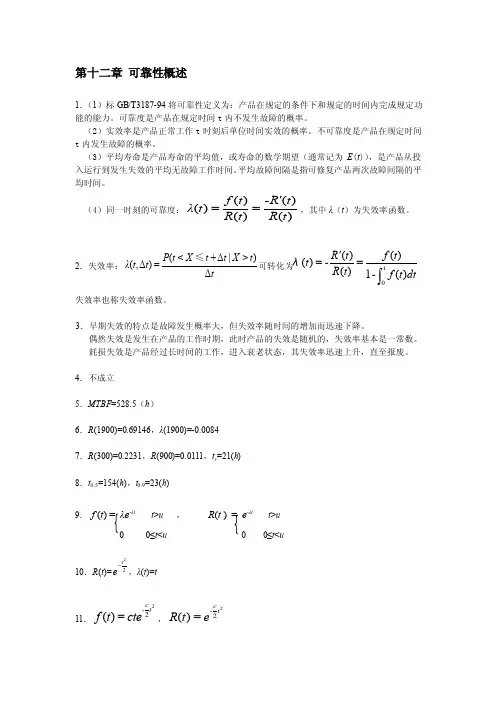

第十二章 可靠性概述1.(1)标GB/T3187-94将可靠性定义为:产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。

可靠度是产品在规定时间t 内不发生故障的概率。

(2)实效率是产品正常工作t 时刻后单位时间实效的概率。

不可靠度是产品在规定时间t 内发生故障的概率。

(3)平均寿命是产品寿命的平均值,或寿命的数学期望(通常记为E (t )),是产品从投入运行到发生失效的平均无故障工作时间。

平均故障间隔是指可修复产品两次故障间隔的平均时间。

(4)同一时刻的可靠度:()-()()==()()f t R t λt R t R t ',其中λ(t )为失效率函数。

2.失效率:(<+Δ|>)(,Δ)=ΔP t X t t X t λt t t ≤可转化为t 0()()()=-=()1-()R't f t t R t f t dt ⎰λ 失效率也称失效率函数。

3.早期失效的特点是故障发生概率大,但失效率随时间的增加而迅速下降。

偶然失效是发生在产品的工作时期,此时产品的失效是随机的,失效率基本是一常数。

耗损失效是产品经过长时间的工作,进入衰老状态,其失效率迅速上升,直至报废。

4.不成立5.MTBF =528.5(h )6.R (1900)=0.69146,λ(1900)=-0.00847.R (300)=0.2231,R (900)=0.0111,t r =21(h )8.t 0.5=154(h ),t 0.9=23(h )9.()= -λt f t λe t >u , ()= -λt R t e t >u0 0≤t <u 0 0≤t <u10.R (t )=22t e-,λ(t )=t11.22()=c -t f t cte ,22()=c -t R t e12.=111=Δ=(1203+16940+…3005=1096()110i i j t t n h N +) 13.R (1500)=0.93941λ(1500)=0.0005。

一、填空题1.质量是指一组(固有特性)满足要求的程度。

2.按可靠性是否由开发者控制来分固有可靠性和(使用可靠性)。

3.可靠性是指产品在给定的条件下和规定时间内,完成(规定功能的能力)。

理解可靠性的核心是规定条件、规定时间、规定功能及(产品的可靠性)四部分。

4.过程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的(活动)。

5.ISO 9000标准把质量特性定义为:产品、过程、或体系与要求相关的(固有特性)。

6.全过程质量管理强调必须体现两个思想,一是预防为主、不断改进的思想,二是(为顾客服务的思想)。

7.朱兰提出了质量管理三部曲,即质量策划、质量控制和(质量改进)。

8.质量改进是质量管理的一部分,它致力于增强满足(质量要求)的能力。

9.质量职能是指为了使产品具有满足顾客需要的质量而进行的(全部活动)的总和。

10.质量改进的基本程序是(PDCA循环)。

11.目标管理是一种以(自主管理)为核心的管理方法。

12.根据选题性质的不同,QC小组的活动分为“问题解决”和“(课题达成)”两种类型。

13.QC小组活动课题分为五种类型,即:现场型、服务型、攻关型、管理型和(创新型)。

14.QC小组活动的特点突出表现为明显的自主性、广泛的群众性、高度的民主性和严谨的(科学性)。

15.ISO 9001:2000标准将质量管理体系活动分为:管理职责、资源管理、产品实现和(测量分析和改进)四大过程。

16.质量检验最基本的作用是对下一过程及顾客的保证、对不合格出现的预防及(对全过程的监督)。

17.质量是指一组(固有特性)满足(要求)的程度。

18.产品质量特性包括:性能、(寿命)、可靠性、(安全性)和经济性。

19.服务质量特性一般包括:(功能性)、时间性、(安全性)、经济性、(舒适性)和文明性等6个方面。

20.产品的寿命是指产品在规定的使用条件下完成(规定功能)的工作(总时间)。

21.产品的经济性是指产品从(设计)、制造到整个产品使用寿命周期的(成本)和费用方面的特征。

A。

递推化法B.直接化法C.逻辑简化法D.“割顶点法" 答案:D1。

对于有重复事件的故障树,为了应用模块分解法对其进行简化,可应用()达到目的。

A.串联B.表决C.旁联D。

桥联答案:B2。

某系统包含3个单元,其最小割集为{1,2}、{1,3}和{2,3},则该系统为()模型。

A。

5/6λB.6/5λC。

6/(5λ)D.5/(6λ) 答案:D3。

假设表决器完全可靠的“三中取二"系统,其单元故障率均为λ,则其系统的MTBCF为()。

A.应由质量管理人员负责实施B。

应由可靠性专业人员实施C。

应贯彻“谁设计、谁分析”的原则D。

应由领导指派专人负责实施答案:C4.对于可靠性设计分析工作来说,()。

A。

中间事件B.未展开事件C。

底事件D.“准底事件” 答案:D5。

在故障树的模块化过程中,把原树中把分割出的模块用一个()代替,其概率即为此模块的概率。

A。

轻度的B。

中等的C.致命的D.灾难的答案:C6。

进行FMEA时,严酷度一般情况下可分为四级,通常规定其中Ⅱ类是()。

A。

故障判据B.故障模式C.潜在故障D。

严酷度答案:B7。

什么既是FMECA的基础,同时也是故障树分析、事件树分析的基础?()A。

从产品设计、生产和使用角度发现各种缺陷与薄弱环节,从而提高产品可靠性水平B.准确估计出产品的可靠性水平C。

为可靠性建模提供可信的依据D.为故障树分析奠定基础答案:A8.FMECA的根本目的只有一个,即()。

A.故障模式分析和危害性分析B.故障模式影响分析和危害性分析C.故障影响分析和危害性分析D。

故障原因分析和危害性分析答案:B9.FMECA包括()两个步骤。

A。

收集资料B.建树C.定性分析D.定量计算答案:B10。

FTA的基础及关键是()。

A。

小B。

等C.大D。

接近答案:B11。

故障分布服从Weibull分布,则形状参数为()于1时故障率曲线呈水平直线。

A。

0.99993B。

0.99995C.0.99998D.0.99999 答案:A12.某喷气式飞机有三台发动机,至少需要两台发动机正常才能安全起落和飞行,假定飞机故障仅由发A。

质量管理与可靠性课程设计概述质量管理与可靠性课程设计说明书学院:机械工程学院专业:工业工程班级:一班学号:**********:******:***设计日期:2017年6月28日目录一、课程设计目的与要求 (1)1、目的 (1)2、要求 (1)二、设计题目 (2)1.质量操纵设计题目 (2)2.实验设计题目 (4)三、设计结果 (5)题目一、 (5)1、寻找原因 (5)2.寻找影响精铣机梁两外角尺平面工序出现不合格品的要紧原因 (7)3 . 工序稳固性分析及能力分析 (8)5.效果检查 (13)题目二 (15)1.寻找原因 (15)2.工序的稳固性分析与工序能力分析 (15)3.因果分析 (17)4、制定计策计划表 (19)题目三 (19)1.在Minitab的工作界面创建正交表 (19)2.结果分析 (20)题目四 (27)1.用正交用正交实验表L8(24) (27)2.结果分析 (29)四总结体会 (31)五参考文献 (32)一、课程设计目的与要求1、目的1)加深对质量管理课程及统计学课程基础理论与基本知识的懂得。

2)使学生掌握质量管理的基本方法,正确应用质量管理方法对质量形成的全过程进行管理与操纵。

3)熟练应用常用的统计工具,提高解决实际问题的能力与相应的软件使用技能。

2、要求1)要求学生能利用排列图寻找要紧问题或者影响质量的要紧因素,学生能用Minitab软件绘制排列图。

2)要求学生能利用因果图表示要紧问题与影响该问题的原因,通过层层深入的研究找出影响质量的原因,把影响质量的要紧、关键、具体原因找出来,从而明确所要采取的措施,并能用Minitab 软件绘制因果图。

3)要求学生能利用直方图来显示质量数据的分布规律,通过观测直方图的形状,推断生产过程的质量水平与分散程度,推断工序是否正常,工序能力是否满足要求;并能用Minitab软件绘制直方图。

4)要求学生能利用操纵图推断工序是否处于统计在控的状态,能用Minitab软件绘制操纵图。