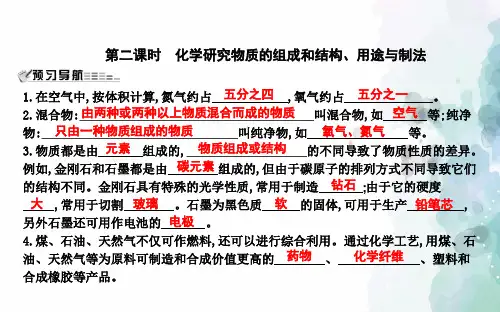

化学研究物质的组成和结构解析

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:12

化工分析化工分析是研究和应用化学原理和技术方法以解析化学物质的组成、性质和结构的科学和技术领域。

它在各个领域都起着重要的作用,包括环境保护、药物研发、农业化学、食品安全等。

本文将介绍化工分析的基本原理、常用技术方法以及它们在不同领域的应用。

化工分析的基本原理是基于化学反应原理和物质的物理性质。

化学反应原理包括酸碱中和反应、氧化还原反应、络合反应等。

物理性质包括熔点、沸点、密度、折射率等。

通过对样品进行适当的处理和检测,可以获得有关样品组分、含量、质量等信息。

常用的化工分析技术包括光谱分析、质谱分析、色谱分析等。

光谱分析是一种通过测量物质与电磁辐射的相互作用来确定物质性质的方法。

它广泛应用于有机化学、无机化学、分析化学中,可用于定性分析和定量分析。

常见的光谱分析方法包括紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振光谱等。

例如,红外光谱可以用于鉴别和确定有机化合物的官能团,是有机合成和有机分析中不可或缺的技术手段。

质谱分析是一种通过测量物质的分子离子质量和相对丰度,推断物质的分子结构和组成的方法。

它在有机化学、生物化学、环境科学等领域中得到广泛应用。

质谱分析包括质谱仪的选择、样品的制备和测量方法的优化等多个方面。

常见的质谱分析方法包括质子质谱、电离轰击质谱、飞行时间质谱等。

例如,质谱分析可以用于药物研发中药物代谢产物的鉴定和定量,有助于了解其代谢途径和毒性。

色谱分析是一种通过样品在固定相和流动相之间的分配行为以分离和测定样品组分的方法。

它在化学分析和质量控制中得到广泛应用。

常见的色谱分析方法包括气相色谱、液相色谱、离子色谱等。

例如,气相色谱可以用于食品安全中农药残留的检测,液相色谱可以用于药物分析中药物的纯度和含量的测定。

化工分析的应用非常广泛。

在环境保护领域,化工分析可以用于监测大气、水体和土壤中的污染物,评估环境质量。

在药物研发领域,化工分析可以用于确定药物的纯度、含量和质量,保证药物的疗效和安全性。

化学是一门研究物质组成与结构、性质与变化规律的科学。

九年级化学主要学习物质的组成与结构知识点,包括元素、化合物、化学键、离子键、共价键、金属键等。

以下是九年级化学组成与结构的知识点。

一、元素与化合物1.元素:由相同类型的原子所组成的物质。

元素可以通过化学符号表示,如氢气表示为H₂,氧气表示为O₂。

2.化合物:由不同类型的元素通过化学键结合而成的物质。

化合物可以通过化学式表示,如水表示为H₂O,二氧化碳表示为CO₂。

二、化学键1.化学键:是原子间相互连接的力,使得原子可以形成分子或离子。

2.离子键:是由金属元素和非金属元素形成的化学键。

在离子键中,金属元素会失去电子形成阳离子,非金属元素会获得电子形成阴离子。

阳离子和阴离子通过电荷吸引力结合在一起。

3.共价键:是由非金属元素间形成的化学键。

在共价键中,原子通过共享电子来实现稳定。

4.金属键:是由金属元素间形成的化学键。

金属元素的原子通过电子海模型在整个金属晶体中相互连接。

三、有机化合物1.有机化合物:是含有碳元素的化合物。

碳元素具有四个价电子,可以与其他原子形成多种化学键。

有机化合物具有多样的性质和结构,是生物体和地球上各种化合物的重要组成部分。

2.烃:由碳和氢组成的有机化合物。

根据碳原子之间的连接方式,烃分为饱和烃(只有单键)和不饱和烃(含有双键或三键)。

3.醇:由羟基(–OH)取代烃链中一个或多个氢原子而形成的有机化合物。

4.醛:由羰基(C=O)取代烃链末端的氧化物而形成的有机化合物。

5.酮:由羰基(C=O)取代烃链中间的氧化物而形成的有机化合物。

6.羧酸:由羧基(–COOH)取代碳链中一个碳原子的有机化合物。

7.酯:由羧酸和醇反应生成的有机化合物。

四、化学反应与平衡1.化学反应:是物质之间发生变化的过程,包括生成新的物质、消耗原有物质或释放出能量等。

2.反应物:参与化学反应的起始物质。

3.生成物:化学反应的产物。

4.化学方程式:用化学式表示化学反应的反应物与生成物之间的摩尔比例关系。

化学初步认识物质的组成物质是我们身边的一切,无论是固体、液体还是气体,都由不同的化学元素组成。

化学是研究物质的组成、性质和变化的科学,通过初步认识物质的组成,我们可以更好地理解这个世界。

本文将从原子和分子的角度,探索物质的组成。

一、原子的基本结构我们知道,一切物质都是由原子构成的。

原子是物质的基本单位,其结构由子结构组成。

原子核是原子的中心部分,由质子和中子构成。

质子带正电荷,中子不带电,它们一起组成原子的核心。

在原子核外围,环绕着电子,它们带有负电荷。

原子的质量主要集中在原子核中,电子的质量相对较小,而占据较大的体积。

二、元素和化合物元素是由具有相同原子序数(即原子核中质子的数量)的原子组成的物质。

目前已知的元素有118个,它们在元素周期表中有着特定的位置。

元素通过原子的核质子数量的不同而区分,如氢、氧、铁等。

化合物是由两种或两种以上不同元素的原子以一定比例结合而成的物质。

化合物具有独特的化学和物理性质,不同于构成它的各种元素。

例如,水分子(H2O)由两个氢原子和一个氧原子组成。

元素和化合物的形成和分解都会伴随着能量的变化。

三、分子和离子分子是由两个或两个以上原子以共价键相结合而成的物质。

共价键是通过原子间的电子共享而形成的。

例如,氧气分子(O2)是由两个氧原子通过共享电子得到的。

离子是原子或分子中失去或获得电子而带有电荷的物质。

正离子是质子数比电子数多的离子,带正电荷;负离子是电子数比质子数多的离子,带负电荷。

当正离子和负离子相互结合时,形成离子化合物。

例如,氯化钠(NaCl)是由钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)组成的。

四、化学式和化学方程式化学式是用来表示化学物质组成的符号和数字的组合。

分子式表示化合物中各种原子的数量和比例。

例如,水的分子式是H2O,表示水分子由两个氢原子和一个氧原子组成。

化学方程式用化学式和符号表示化学反应的过程。

化学方程式同时表示原子数的守恒,不仅说明了反应物和生成物的组成,还表示了它们之间的摩尔比例关系。

一、教案基本信息教案名称:物质的组成和结构教案学科领域:化学年级:八年级教学课时:2课时教学目标:1. 让学生了解物质的组成和结构,理解分子、原子、离子等基本概念。

2. 培养学生运用化学知识分析问题的能力。

3. 引导学生通过实验和观察,探究物质的组成和结构。

二、教学重点与难点重点:物质的组成和结构的基本概念,分子、原子、离子的区别与联系。

难点:物质的微观结构与宏观性质之间的关系。

三、教学方法采用问题驱动法、实验探究法、小组合作法等教学方法,引导学生主动参与课堂,提高学生动手操作和解决问题的能力。

四、教学过程1. 导入新课教师通过展示一些常见的物质,如水、空气、盐等,引导学生思考这些物质的组成和结构。

2. 自主学习3. 课堂讲解教师讲解物质的组成和结构,重点讲解分子、原子、离子的概念及其关系。

4. 实验探究学生分组进行实验,观察实验现象,分析实验结果,进一步理解物质的组成和结构。

5. 课堂讨论学生分组讨论物质的微观结构与宏观性质之间的关系,分享各自的想法和成果。

五、课后作业1. 完成课后练习题,巩固所学知识。

2. 收集有关物质的组成和结构的资料,进行阅读分享。

3. 设计一个实验,探究某种物质的组成和结构。

六、教学评价1. 课后练习题的完成情况,判断学生对知识的掌握程度。

2. 课堂讨论的参与程度,判断学生对物质的组成和结构的理解程度。

七、教学拓展1. 介绍化学键的概念,让学生了解物质中原子之间的相互作用。

2. 讲解不同类型的物质,如金属、非金属、化合物等,分析它们的组成和结构特点。

3. 引入现代化学研究的新进展,如纳米技术、材料科学等,激发学生对化学学科的兴趣。

八、教学反思1. 教学内容的难易程度是否适合学生,是否需要进行调整。

2. 教学方法是否恰当,学生参与度如何,是否需要改进。

3. 课堂纪律和氛围是否良好,学生学习兴趣是否得到激发。

九、教学预案1. 针对学生对基本概念理解不透的情况,准备详细的讲解和举例。

化学物质的组成和结构分析方法化学物质的组成和结构分析方法在化学研究和工业生产中起着至关重要的作用。

以下是常用的化学物质分析方法:光谱分析方法红外光谱法红外光谱法是一种常用的化学物质结构分析方法。

这种方法基于反应物分子所吸收的红外光谱图谱,可以确定分子中的化学键类型。

该方法适用于固体、液体和气体中化学结构的分析。

傅里叶变换红外光谱法傅里叶变换红外光谱法是红外光谱法的一种变种。

它通过将原始数据进行傅里叶变换得到更精确的谱线数据,可以用于定量分析和催化剂研究。

核磁共振谱法核磁共振谱法对确定分子中原子的位置和化学键的环境非常有用。

这种方法通过测量样品中核磁共振信号的位置和强度来确定分子结构。

核磁共振谱法适用于固体、液体和气体中分子结构的分析。

质谱分析方法质谱法化学物质的质谱分析法可以分析分子的质量和结构。

这种方法通常使用带有样品的电离器将样品转化为带电离子,然后在质谱仪中测量分子离子的质谱重量比。

这种方法可用于分析固体、液体和气体体系中的化合物。

色谱分析方法高效液相色谱法高效液相色谱法是现代化学分析中常用的分析方法。

这种方法通常使用高压泵将样品从柱中推出,通过检测样品通过柱后的信号来分析样品成分。

高效液相色谱法广泛应用于药物分析、生物分析和环境分析中。

气相色谱法气相色谱法通过分离气相或挥发性有机物的混合物中的化合物以确定其组成。

该方法基于样品与气体载体相互作用的不同程度,不同化合物会在柱中有不同的保留时间,通过检测各成分的时间来分析样品成分,适用于大部分的气相或挥发性有机物化合物的分析。

以上是化学物质的组成和结构分析方法的简要介绍,科学家们可以根据实际需求在进行实验时选择合适的方法。

【暑假零起点】2022-2023学年九年化学上册基础精品课程第一章开启化学之门第2课化学研究些什么【学习目标】1.了解化学研究内容是什么。

2.理解物理变化和化学变化,并会判断物理变化、化学变化;会判断物理性质、化学性质。

3.掌握物理变化和化学变化的区别,并能根据变化的现象和本质特征判断一些类型。

【重点】1.物理变化、化学变化的概念;2.能正确描述观察到的实验现象【难点】能正确区别物质的物理变化和化学变化;会判断物质的物理性质和化学性质一、化学研究物质的性质与变化1. 蜡烛燃烧实验:(1)观察蜡烛火焰:火焰分三层,外层最明亮,内层最暗,烛芯周围的固态石蜡熔化。

说明外焰温度最高,焰心温度最低(2)在蜡烛火焰上方罩一个干冷的小烧杯,观察现象:烧杯内壁有水雾,说明燃烧有水生成(3)向上述小烧杯中加入少量澄清石灰水,振荡,观察现象:澄清石灰水变浑浊,说明燃烧有二氧化碳生成(4)取一小段粗玻璃管,将一端置于火焰中,观察现象:玻璃管口上端有白烟冒出,火焰中有石蜡蒸气(5)吹灭蜡烛,观察现象:吹灭瞬间,看到一缕白烟,熄灭后,白烟是石蜡蒸气遇冷凝固成的固体小颗粒2.物理变化与化学变化:(1)物理变化是没有生成其它物质的变化,只是形状、状态或体积等改变。

比如:酒精挥发、玻璃破碎,冰融化和水结冰等。

注意:扩散、聚集、膨胀、压缩、挥发、升华、摩擦生热、铁变磁铁、通电升温发光、活性炭吸附等都是物理变化,生石灰在空气中变为粉末,从表面看是发生了形状变化,但实质上变成了熟石灰,生成了新物质,所以不属于物理变化,而是化学变化。

(2)化学变化是生成其它物质的变化,也叫化学反应。

如:酿酒、造醋、光合作用、物质燃烧和金属生锈等。

(3)化学变化的基本特征是有其它物质生成,在这个过程中常伴随着一些现象,如发光、发热、变色、放出气体和生成沉淀等。

许多事实表明,化学变化还伴随着能量的吸收和释放(4)化学变化和物理变化的联系:两者常常同时发生,化学变化过程中,会同时发生物理变化。

初中一年级化学物质的组成化学作为一门科学学科,研究的是物质的组成、性质以及变化规律。

在初中一年级的化学学习中,学生将初步了解到物质的组成。

本文将介绍初中一年级化学物质的组成,主要从元素和化合物两个方面展开。

一、元素的组成元素是由相同类型的原子组成的物质,是构成所有物质的基础单位。

在自然界中,已知的元素有118种。

这些元素可以分为金属和非金属两大类。

1. 金属元素金属元素通常具有金属特性,如良导电性、良导热性、延展性和延展性等。

常见的金属元素有铁、铜、铝、锌等。

他们以固态存在,是人类社会不可或缺的重要材料,用于制造各种物品和设备。

2. 非金属元素非金属元素通常不具备金属特性,大部分是在自然界中以气态或者固态存在,如氧气、氮气、碳等。

非金属元素在我们的日常生活中也有很多应用,如氧气是维持生命所必需的气体,碳可以形成无数种有机化合物,而氮气在农业中也有着重要的作用。

二、化合物的组成化合物是由不同元素以一定比例结合而成的物质。

化合物的组成方式有两种常见的形式。

1. 离子化合物离子化合物是由金属与非金属元素之间的化学结合所形成的化合物。

在离子化合物中,金属原子将其电子转移给非金属原子,形成离子。

离子之间通过正负电荷相互吸引而结合在一起。

例如氯化钠(NaCl)就是典型的离子化合物,其中钠离子和氯离子通过电荷吸引力形成晶体。

2. 分子化合物分子化合物是由非金属元素之间的化学结合所形成的化合物。

在分子化合物中,非金属原子通过共用电子对相互结合。

例如水(H2O)就是典型的分子化合物,其中两个氢原子与一个氧原子通过共用电子对结合而成。

化合物的种类繁多,常见的还有氧化物、酸、碱等。

不同种类的化合物具有不同的性质和用途,对人类社会的发展和生产起着重要的作用。

综上所述,初中一年级化学学习中,我们主要学习了物质的组成,包括元素和化合物两个方面。

通过了解元素和化合物的组成,我们可以更好地理解物质的性质和变化规律。

这不仅对于化学学科的深入学习有着重要的基础作用,也对我们的日常生活和实际应用有着积极的影响。

化学物质的分析化学物质的分析是科学界和工业界中非常重要的一个领域。

通过对化学物质进行分析,我们能够深入了解其组成、性质和结构,从而为各种应用提供基础数据和支持。

本文将介绍化学物质分析的方法和应用,并探讨其在不同领域的重要性。

一、化学物质分析的方法1. 定性分析:定性分析是通过观察物质的特征性质,如颜色、形态等,来确定化学物质的组成和性质。

其中常用的方法包括溶解试验、沉淀试验、气体放出试验等。

通过这些方法,我们可以确定化合物或混合物的成分,为后续的定量分析提供基础。

2. 定量分析:定量分析是通过量化化学物质中所含元素或化合物的数量,来确定其含量和浓度。

常用的定量分析方法包括滴定法、电化学分析、光谱分析等。

这些方法可以准确地测量化学物质的含量,从而为科学研究和工业生产提供数据支持。

3. 结构分析:结构分析是通过丰富的技术手段和方法,如X射线衍射、质谱分析、核磁共振等,来揭示化学物质的分子结构和构型。

结构分析可以帮助我们了解化学物质的空间结构和化学键的排列方式,从而进一步研究其性质和反应机理。

二、化学物质分析的应用1. 药物分析:药物分析是药物研发和制造过程中的重要环节。

通过对药物样品进行分析,可以确定其纯度、含量和稳定性,确保药物的质量和安全性。

药物分析的方法包括高效液相色谱、质谱等,这些方法在药物监测和质量控制中发挥着重要作用。

2. 环境分析:环境分析是对环境中的化学物质进行检测和评估,以了解其对环境和生态系统的影响。

环境分析常用的技术包括气相色谱、液相色谱、质谱等,可以帮助我们监测大气、水体和土壤中的污染物,为环境保护和治理提供科学依据。

3. 食品分析:食品分析是食品安全和质量控制的重要手段。

通过对食品中的营养成分、添加剂和有害物质进行分析,可以确保食品符合国家标准和法规的要求。

常用的食品分析方法包括气相色谱-质谱联用、液相色谱等,这些方法在食品工业和食品监测领域得到广泛应用。

三、化学物质分析的重要性化学物质分析在科学研究和工业生产中具有重要的地位和作用。

冠夺市安全阳光实验学校化学是研究物质的组成、结构、性质、变化、用途及其制备的一门以实验为基础的自然科学,组成和结构决定性质,性质反应组成和结构,本文将历届高考中关于物质的组成试题进行了归纳汇总,并作出了答案和解析及其知识点归纳,使您在短时间内了解历届高考是如何考察物质的组成知识点的。

1.(1979年全国高考化学试题)分子是组成的一种微粒,它是保持物质性质的基本微粒。

1.[答案]物质,化学。

[相应知识点归纳](1)物质的构成微粒有分子、原子和离子。

(2)分子晶体由分子通过分子间作用力或氢键结合而成;离子晶体由阴阳离子通过离子键结合而成;原子晶体是由原子间通过共价键结合而成的空间网状结构的晶体;金属晶体是由金属原子(金属阳离子和自由电子)通过金属键结合而成的。

(3)原子是组成物质的一种微粒,是化学变化中的最小微粒。

(4)离子是带电荷的原子或原子团,中学阶段重要的等电子离子如下:①.具有2个电子(He型)的简单离子:Li+、Be2+、H-。

②.具有10个电子(Ne型)的简单离子:Na+、Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-。

③.具有10个电子(Ne型)的复杂离子:NH+4、H3O+、OH-、 NH-2、BH-4。

④.具有18个电子(Ar型)的简单离子:K+、Ca2+、Cl-、S2-、P3-。

⑤.具有18个电子(Ar型)的复杂离子:N2H+26、HS-、 O-22。

说明:复杂等电子体相互反应实例:①NH+4+ NH-2=2NH3;②H3O+ + OH- =2H2O ;③NH+4+ OH- =NH3•H2O ;④H3O+ +F- =HF +H2O ;⑤H3O+ + NH-2=NH3•H2O 。

2.(1982年全国高考第一大题第1小题)小苏打的分子式是( ).(A)Na2SO4·10H2O (B)Na2CO3·10H2O (C)NaHCO3(D)Na2S2O3·5H2O2.[答案]B。

高一化学物质的组成与分析方法化学是一门研究物质变化和组成的科学,深入了解物质的组成与分析方法对于学习化学是非常重要的。

本文将介绍高一化学中常见的物质组成以及常用的分析方法,以便帮助读者更好地理解化学的基础知识。

一、物质的组成物质是由不同种类的化学元素组成的。

化学元素是指具有一定独立性质的最基本的化学物质,常用元素符号表示,比如氢元素的符号是H,氧元素的符号是O。

在自然界中,已经发现了118个元素。

物质的组成方式分为元素和化合物两种。

元素是由相同种类的原子组成的,比如氧气(O₂)由两个氧原子(O)组成。

而化合物则是由不同种类的原子以一定的化学方式结合而成的,比如水(H₂O)是由两个氢原子和一个氧原子组成的。

二、分析方法1. 质量分析质量分析是一种用来测定物质中各种成分相对质量的方法。

其中包括质谱分析、中子激活分析、红外光谱分析等。

质谱分析是一种基于物质质量对电磁场的作用进行测量的方法。

它通过对物质中的原子或分子进行离子化,然后通过质量光谱仪测量质荷比来分析物质的成分和结构。

中子激活分析利用中子轰击样品中的原子核,使其发生放射性衰变,并根据放射性核素的特性来分析物质的成分。

这种方法可以分析样品中的微量元素。

红外光谱分析是利用物质在红外光的作用下对光的能量吸收和发射的特性来分析其成分和结构。

通过检测红外光的吸收峰来确定物质的功能团。

2. 成分分析成分分析是一种用来测定物质中各个成分量的方法。

其中包括酸碱滴定、电化学分析、光度分析等。

酸碱滴定是通过滴定反应的方法来分析物质中存在的酸碱物质的含量。

比如利用酸滴定法可以测定食盐中氯化物的含量。

电化学分析是利用化学反应过程中产生的电流、电压等电化学参数来分析物质的成分。

常见的电化学分析方法有电解、电沉积、电导法等。

光度分析是利用物质对光的吸收、发射等光学性质来测定物质中各种成分的含量。

比如可以通过吸收光谱来测定某种物质的浓度。

三、总结通过对物质的组成与分析方法的介绍,我们了解到物质是由不同种类的化学元素组成的,其中包括元素和化合物两种。

解密01 物质的组成、分类和转化【考纲导向】1.了解两种常见的分类方法——树状分类法和交叉分类法。

2.认识元素可以组成不同种类的物质,能根据物质的组成和性质对物质进行分类。

3.了解分散系的概念及其组成,能够区分不同的分散系。

4.认识胶体是一种常见的分散系,掌握Fe(OH)3胶体的制备方法,了解胶体的丁达尔效应及其应用。

5.熟悉单质、氧化物、酸、碱和盐等各类物质的性质及其反应类型。

6.掌握单质、氧化物、酸、碱和盐等各类物质间的相互转化的关系和规律。

【命题分析】化学物质种类繁多,化学变化更是千姿百态、千变万化。

物质的组成、性质和分类是历年高考的必考内容,属于热点问题,从命题内容上看,试题的难度不大。

预计2021年高考仍以考查学生对有关化学基本概念的识记、再现能力为主,题型主要以选择题为主,主要以物质组成、性质和分类的概念为出发点,以反映重大科技成果和人们普遍关注的社会问题为切入点,将有关物质组成、分类的概念、胶体知识融合于试题之中,基本概念与其他部分化学知识和能力的相互渗透和结合将会有所加强。

1.元素与物质的关系(1)同素异形体:同种元素形成的不同单质。

如金刚石、石墨和C60互为同素异形体。

(2)酸性氧化物:能与碱反应只生成盐和水的氧化物,如CO2、SO2等。

(3)碱性氧化物:能与酸反应只生成盐和水的氧化物,如CaO、Fe2O3等。

(4)元素与物质的关系2.元素、物质与微粒间的关系3.物质的分类方法(1)交叉分类法:从不同的角度对物质进行分类。

例如:(2)树状分类法:对同类事物按照某种属性进行分类。

例如:考法1 物质的分类【典例1】(2021·新泰市第一中学北校月考)将物质进行分类,有助于理解和记忆。

下列物质的分类正确的是( )【解析】酸是水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物,碱是水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物,盐是金属阳离子(或铵根离子)和酸根阴离子构成的化合物,碱性氧化物是和酸反应生成盐和水的氧化物,酸性氧化物是和碱反应生成盐和水的氧化物。

如何进行化学物质的分子结构分析化学物质的分子结构分析是研究化合物的组成和结构的一种重要方法。

通过分子结构分析,可以揭示化合物的性质和反应机理,为新材料的开发和理解分子间相互作用提供重要的依据。

本文将从分子结构分析方法、工具和应用领域等方面展开讨论。

一、分子结构分析方法1. 晶体学分析法晶体学分析法通常通过测量晶体的衍射图样来确定分子的空间结构。

通过X射线衍射、中子衍射等技术,可以获得高分辨率的晶体衍射数据,进而确定分子的原子坐标和键长、键角等参数。

2. 光谱学分析法光谱学分析法通过测量分子在不同波长(或频率)的电磁辐射下的吸收、发射、散射、旋转振动等性质,来研究分子的结构。

常用的光谱学方法包括红外光谱、紫外可见光谱、核磁共振谱等。

二、分子结构分析工具1. X射线衍射仪X射线衍射仪是一种常用的分子结构分析工具,通过测量物质对X射线的衍射情况,可以得到物质的晶体结构和分子排列方式等信息。

2. 质谱仪质谱仪可以通过测量物质的离子质量和相对丰度,来推断分子中的原子成分和排列方式。

通过质谱分析,可以获得分子的分子量、元素组成和碎片峰的分析等信息。

三、分子结构分析的应用领域1. 化学合成分子结构分析在新药物研发、有机合成等领域中有着重要的应用。

通过分析反应物和产物的分子结构,可以了解反应的机理,并优化合成路线。

2. 配位化学在配位化学中,分子结构分析可以帮助研究人员理解金属离子与配体之间的相互作用,从而设计合成更具性能的配位体和配合物。

3. 材料科学分子结构分析在材料科学中有着广泛应用。

通过了解材料的分子结构,可以研究材料的性质、相变行为和电子结构等,并为新材料的设计和改进提供依据。

4. 生物化学在生物化学研究中,分子结构分析是揭示生物大分子如蛋白质、核酸等的结构和功能的重要手段。

通过了解生物大分子的分子结构,可以研究其在生物过程中的作用机理。

四、挑战和展望尽管分子结构分析方法和工具已经取得了巨大的进展,但仍然面临着许多挑战。

如何使用质谱技术解析复杂化学物质结构质谱技术是一种被广泛应用于化学研究和分析领域的强大工具。

通过质谱技术,我们可以解析复杂化学物质的结构,揭示其组成和性质。

在本文中,我们将探讨如何使用质谱技术来解析复杂化学物质结构。

首先,我们需要了解质谱技术的基本原理。

质谱技术基于物质的质量-电荷比(m/z)来分析化合物的结构。

质谱仪将化合物中的分子或离子加速,并通过一系列的磁场和电场分离出具有不同m/z值的离子。

然后,这些离子被探测器探测到并记录下来。

通过分析这些数据,我们可以了解化合物的分子量、元素组成、结构和其他特性。

在实际应用中,我们通常会将复杂的化合物进行预处理,以提高质谱数据的质量和可解释性。

一个常见的预处理步骤是质谱图的去噪和峰识别。

去噪是指去除质谱信号中的背景杂乱噪声,以提高质谱图的信噪比。

峰识别是指根据质谱图中的峰形状、相对强度和位置信息,自动识别和定量化化合物的峰。

接下来,我们来讨论如何利用质谱技术解析复杂化学物质结构。

首先,质谱技术可以用于确定化合物的分子量。

通过测量质谱图中分子离子峰的m/z值,我们可以计算出化合物的分子量。

此外,质谱技术还可以确定化合物的元素组成。

根据质谱图中峰的位置和强度,我们可以推断出化合物中含有的元素以及各元素的相对含量。

进一步地,质谱技术可以用于推断化合物的结构。

通过质谱分析,我们可以观察到化合物分子中的特定片段离子。

这些片段离子是由原始分子在质谱仪中分解形成的,它们提供了关于化合物的信息。

通过匹配这些片段离子的m/z值和相对强度,我们可以得到化合物的结构信息。

此外,质谱技术还可以用于确定化合物的化学官能团。

不同的官能团在质谱图中会形成特定的离子片段,通过分析这些离子片段的特征,我们可以确定化合物中存在的官能团类型。

除了以上介绍的应用外,质谱技术还可以帮助我们研究化合物的动力学过程和反应机理。

例如,通过质谱技术,我们可以追踪化合物在化学反应中的转化过程,并推断出反应的机理。

高三化学分子结构与化学反应知识点概述化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学。

在高中化学的学习中,分子结构与化学反应是两个核心知识点,对于理解化学的本质和探索化学世界具有重要的意义。

本文将对这两个知识点进行详细的阐述和解析。

一、分子结构分子是化学中最基本的单位,分子结构则决定了分子的性质。

分子结构主要包括以下几个方面:1.原子组成:分子由原子组成,不同种类的原子以一定的比例结合形成分子。

例如,水分子(H₂O)由两个氢原子和一个氧原子组成。

2.空间构型:原子在分子中的空间排列形式称为分子的空间构型。

它决定了分子的形状和性质。

例如,甲烷(CH₄)的空间构型为正四面体,而乙烯(C₂H₄)的空间构型为平面结构。

3.化学键:原子之间的连接称为化学键。

化学键的类型有离子键、共价键和金属键。

其中,共价键又分为单键、双键和三键。

例如,氢气(H₂)中的氢原子之间是共价单键,氮气(N₂)中的氮原子之间是共价三键。

4.分子极性:分子极性取决于分子的空间构型和化学键的类型。

极性分子中正负电荷的中心不重合,而非极性分子中正负电荷的中心重合。

例如,水(H₂O)是极性分子,而二氧化碳(CO₂)是非极性分子。

二、化学反应化学反应是物质在原子、离子或分子层面上发生的转化,产生新的物质。

化学反应的本质是旧键的断裂和新键的形成。

化学反应主要包括以下几个方面:1.反应类型:根据反应的物质变化和能量变化,化学反应可以分为合成反应、分解反应、置换反应、复分解反应等。

每种反应类型都有其特定的特点和规律。

2.反应速率:化学反应速率是指反应物浓度变化的速度。

影响反应速率的因素有反应物浓度、温度、催化剂等。

反应速率可用反应物浓度的变化量与时间的比值表示。

3.化学平衡:在封闭系统中,正反应速率达到相等时,反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态称为化学平衡。

化学平衡常数K表示平衡时反应物和生成物的浓度比。

4.氧化还原反应:氧化还原反应是指电子的转移。