微生物第五章34页word

- 格式:doc

- 大小:60.00 KB

- 文档页数:33

一.绪论:微生物主要特点:1.形态微小。

结构简单。

2.代谢旺盛,繁殖快速。

3.适应性强,易变异。

4.种类繁多,分布广泛。

微生物的六界系统:病毒界,原核生物界,原生生物界,真菌界,动物界,植物界。

三域:古菌域,细菌域,真核生物域。

定义:微生物:指肉眼难以看清,需要借助光学显微镜或电子显微镜才能观察到的一切微小生物(<小于0.1mm)的总称。

中英:微生物(microorganism)微生物学(microbiology)二.原核微生物:1.细菌的基本状态:杆状,球状,螺旋状。

革兰氏染色剂主要过程:细菌涂片—初染(草酸铵结晶紫)—媒染(碘液)—脱色(95%乙醇)—复染(番红)—观察(蓝紫色阳性。

浅红色阴性)定义:2.细菌:是一类结构简单,种类繁多。

主要以二分裂繁殖和水生性较强的单细胞原核微生物。

细菌细胞壁的化学组成:肽聚糖,磷壁酸,脂多糖。

3.肽聚糖:是组成革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌细胞壁的主要化学成分,也称细胞壁,黏肽或黏肽复合物。

4.磷壁酸:是结合在革兰氏阳性菌细胞壁上面的一种酸性多糖。

5.脂多糖:革兰氏阴性菌较阳性复杂,在肽聚糖外面还有一个膜样的,由磷脂双分子层,脂蛋白与脂多糖组成的外膜,因含脂多糖,也常称为脂多糖层。

6.原生质体:指在等渗溶液中用溶菌酶完全脱去原有细胞壁或者用青霉素抑制细胞壁的合成后,所留的仅有细胞膜包裹着的脆弱细菌。

7.球形体:指在有螯合剂等存在的条件下用溶菌酶部分除去革兰氏阴性菌的细胞菌而形成的缺损型细胞。

8.L型细菌:指一种因自发突变而形成的细胞壁缺损的细菌,它的细胞膨大,对渗透压十分敏感。

9.细胞膜:细菌细胞膜是完全包围着细胞的一层很薄的结构,是防止细胞外物质自由进入细胞的屏障,它保证了细胞内环境的相对稳定,便各种生化反应能有序进行,细胞膜一般结构是磷脂双分子层。

细菌细胞膜的功能:(1)渗透屏障功能。

(2)物质运输功能。

(3)参与膜脂,细胞壁各种组份以及糖被等生物的合成(4)参与产能代谢(5)分泌细胞壁和糖被的成分,胞外蛋白以及胞外酶.(6)参与DNA复制与子细菌的分离(7)提供鞭毛的着生位点内膜系统的核糖体。

周德庆编《微生物学教程》课后习题参考答案绪论1。

什么是微生物?它包括哪些类群?答:微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。

包括:①原核类的细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体和衣原体;②真核类的真菌、原生动物、和显微藻类;③属于非细胞类的病毒和亚病毒。

2。

人类迟至19 世纪才真正认识微生物,其中主要克服了哪些重大障碍?答:①显微镜的发明,②灭菌技术的运用,③纯种分离技术,④培养技术.3.简述微生物生物学发展史上的5 个时期的特点和代表人物.答:史前期(约8000 年前—1676),各国劳动人民,①未见细菌等微生物的个体;②凭实践经验利用微生物是有益活进行酿酒、发面、制酱、娘醋、沤肥、轮作、治病等)初创期(1676-1861 年),列文虎克,①自制单式显微镜,观察到细菌等微生物的个体;②出于个人爱好对一些微生物进行形态描述;奠基期(1861—1897年),巴斯德,①微生物学开始建立;②创立了一整套独特的微生物学基本研究方法;③开始运用“实践--理论——实践”的思想方法开展研究;④建立了许多应用性分支学科;⑤进入寻找人类动物病原菌的黄金时期;发展期(1897—1953年),e。

buchner,①对无细胞酵母菌“酒化酶"进行生化研究;②发现微生物的代谢统一性;③普通微生物学开始形成;④开展广泛寻找微生物的有益代谢产物;⑤青霉素的发现推动了微生物工业化培养技术的猛进;成熟期(1953—至今)j.watson 和f.crick,①广泛运用分子生物学理论好现代研究方法,深刻揭示微生物的各种生命活动规律;②以基因工程为主导,把传统的工业发酵提高到发酵工程新水平;③大量理论性、交叉性、应用性和实验性分支学科飞速发展;④微生物学的基础理论和独特实验技术推动了生命科学个领域飞速发展;⑤微生物基因组的研究促进了生物信息学时代的到来。

4。

试述微生物与当代人类实践的重要关系。

5.微生物对生命科学基础理论的研究有和重大贡献?为什么能发挥这种作用?答:微生物由于其“五大共性"加上培养条件简便,因此是生命科学工作者在研究基础理论问题时最乐于选用的研究对象。

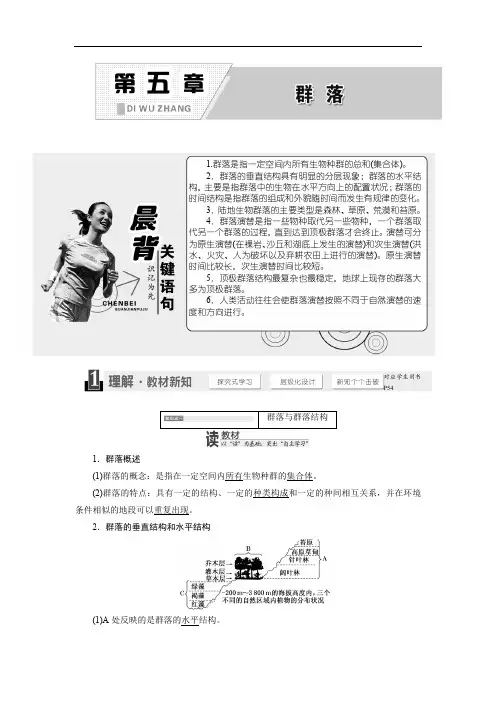

1.群落是指一定空间内所有生物种群的总和(集合体)。

2.群落的垂直结构具有明显的分层现象;群落的水平结构,主要是指群落中的生物在水平方向上的配置状况;群落的时间结构是指群落的组成和外貌随时间而发生有规律的变化。

3.陆地生物群落的主要类型是森林、草原、荒漠和苔原。

4.群落演替是指一些物种取代另一些物种,一个群落取代另一个群落的过程,直到达到顶极群落才会终止。

演替可分为原生演替(在裸岩、沙丘和湖底上发生的演替)和次生演替(洪水、火灾、人为破坏以及弃耕农田上进行的演替)。

原生演替时间比较长,次生演替时间比较短。

5.顶极群落结构最复杂也最稳定,地球上现存的群落大多为顶极群落。

6.人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

对应学生用书P541.群落概述(1)群落的概念:是指在一定空间内所有生物种群的集合体。

(2)群落的特点:具有一定的结构、一定的种类构成和一定的种间相互关系,并在环境条件相似的地段可以重复出现。

2.群落的垂直结构和水平结构(1)A处反映的是群落的水平结构。

(2)B 处反映的是群落的垂直结构。

(3)C 处反映的是群落的垂直结构。

影响的主要因素为光照的不同。

因此,在海平面-200 m ~3 800 m 范围内,不同区域内植物的种类出现了很大的差异,同时动物的分布也有较大的差异,这充分体现了群落的垂直结构和水平结构。

3.群落的时间结构(1)概念:指群落的组成和外貌随时间而发生有规律的变化。

(2)表现:①群落物种组成的昼夜变化是明显的。

②群落的季节变化也很明显。

1.下列对生物群落的表述哪些是正确的? (1)在一定区域内的同种生物的所有个体 (2)在一定区域内具有一定关系的各种生物的总和 (3)生物之间以及生物与环境相互作用的整体 (4)在一定区域内不同种群的集合体(5)一棵枯树及其上面的苔藓、真菌、昆虫、蜗牛等可以构成群落 提示:(2)(4)正确。

2.竹林中竹子高低错落有致,是群落在垂直结构上的分层现象吗? 提示:不是。

高中生物竞赛辅导讲义第五章微生物的营养和培养基营养(或营养作用,nutrition)是指生物体从外部环境摄取其生命活动所必需的能量和物质,以满足其生长和繁殖需要的一种生理功能。

所以,营养为一切生命活动提供了必需的物质基础,它是一切生命活动的起点。

有了营养,才可以进一步进行代谢、生长和繁殖,并可能为人们提供种种有益的代谢产物。

营养物(或营养,nutrient)则指具有营养功能的物质,在微生物学中,常常还包括光能这种非物质形式的能源在内。

微生物的营养物可为它们正常生命活动提供结构物质、能量、代谢调节物质和良好的生理环境。

熟悉微生物的营养知识,是研究和利用微生物的必要基础,有了营养理论,就能更自觉和有目的地选用或设计符合微生物生理要求或有利于生产实践应用的培养基。

第一节微生物的六种营养要素微生物的培养基配方犹如人们的菜谱,新的种类是层出不穷的。

仅据1930年M.Levine等人在《培养基汇编》(ACompilationofCultureMedia)一书中收集的资料,就已达2500种。

直至今天,其数目至少也有数万种。

作为一个微生物学工作者,一定要在这浩如烟海的培养基配方中去寻找其中的要素亦即内在的本质,才能掌握微生物的营养规律。

这正像人们努力探索宇宙的要素、物质的要素和色彩的要素等那样重要。

现在知道,不论从元素水平还是从营养要素的水平来看,微生物的营养与摄食型的动物(包括人类)和光合自养型的植物非常相似,它们之间存在着“营养上的统一性”(表5-1)。

具体地说,微生物有六种营养要素,即碳源、氮源、能源、生长因子、无机盐和水。

一、碳源凡能提供微生物营养所需的碳元素(碳架)的营养源,称为碳源(carbonsource)。

如把微生物作为一个整体来看,其可利用的碳源范围即碳源谱是极广的,这可从表5-2中看到。

从碳源谱的大类来看,有有机碳源与无机碳源两大类,凡必须利用有机碳源的微生物,就是为数众多的异养微生物,凡能利用无机碳源的微生物,则是自养微生物(见本章第二节)。

表5-2中已把碳源在元素水平上归为七种类型,其中第五类的“C”是假设的,至少目前还未发现单纯的碳元素也可作为微生物的碳源。

从另外六类来看,说明微生物能利用的碳源类型大大超过了动物界或植物界所能利用的碳化合物。

因而有人认为,任何高明的有机化学家,只要他将其新合成的产品投放到自然界,在那里早就有相应的能破坏、利用它的微生物在等待着了。

据报道,至今人类已发现的有机物已超过700万种,由此可见,微生物的碳源谱该是多么广!微生物的碳源谱虽然很广,但对异养微生物来说,其最适碳源则是“C •H•D”型。

其中,糖类是最广泛利用的碳源,其次是醇类、有机酸类和脂类等。

在糖类中,单糖胜于双糖和多糖,已糖胜于戊糖,葡萄糖、果糖胜于甘露糖、半乳糖;在多糖中,淀粉明显地优于纤维素或几丁质等纯多糖,纯多糖则优于琼脂等杂多糖和其他聚合物(如木质素)。

在有机碳源中,“C•H•O•N”和“C•H•O•N•X”类虽也可利用,但在设计培养基时,尽量不要把这类主要用作氮源的化合物当作碳源,以免降格使用。

上述碳源谱的广度是从整个微生物界的角度来讨论的。

如果针对某一种具体微生物来看,则不同种的微生物其具体碳源利用范围是很悬殊的。

例如,有人测试过Pseudomonascepacia(洋葱假单胞菌)的碳源竟有90种之多,而产甲烷菌的碳源则仅CO2和少数几种1C和2C化合物,一些甲烷氧化菌则仅局限于甲烷和甲醇两种。

对异养微生物来说,它的碳源同时又充作能源,这时,可认为碳源是一种双功能的营养物。

必须指出的是,异养细菌虽必须利用各种有机碳源,但不少种类尤其是生长在动物的血液、组织和肠道中的致病微生物,还需要少量二氧化碳才能正常生长,因此,在培养它们时,常要提供10%CO2(V/V);在其他好氧微生物生长时,如果用KOH除去CO2,也往往对其生长有所抑制。

在选用一种具体培养基原料时,思想上切莫认为它是一种“纯粹的”要素,例如表5-3中的糖蜜是制糖工业中的一种副产品(过去是作为废液处理的),在发酵工业上一般把它当作“碳源”使用,但实际上,它除了具有较丰富的碳源外,其他成分极为复杂,几乎包含了所有的营养要素,只是其中各要素的相对比例不一定适合各种微生物的要求罢了(表5-3)。

二、氮源凡能提供微生物生长繁殖所需氮元素的营养源,称为氮源(nitrogensource)。

与碳源相似,微生物作为一个总体来说,能利用的氮源种类即氮源谱也是十分广泛的(表5-4)。

微生物的氮源谱有许多特点。

与碳源相似,微生物的氮源谱也大大广于动物或植物的。

一般说来,异养微生物对氮源利用的顺序是:“N•C•H•O”或“N•C•H•O•X”类优于“N•H”类,更优于“N•O”类,而最不易被利用的则是“N”类。

从微生物所能利用的氮源种类来看,事实上存在着一个明显的界限:一部分微生物是不需要氨基酸作为氮源的,它们能把非氨基酸类的简单氮源(例如尿素、铵盐、硝酸盐和氮气)自行合成所需要的一切氨基酸,可称为“氨基酸自养型生物”,反之,凡需要从外界吸收现成的氨基酸作氮源的微生物,则可称“氨基酸异养型生物”。

所有的动物和大量的异养微生物是氨基酸异养型生物,而所有的绿色植物和很多的微生物都是氨基酸自养型生物。

对微生物的氮源作这种分类具有重要的实践意义。

因为人类和直接、间接为人类服务的动物都需要外界提供现成的氨基酸和蛋白质,而这些营养成分往往又是它们食物或饲料中较缺少的。

为了充实人及动物的氨基酸营养,除了继续向绿色植物索取外,今后要更多地利用氨基酸自养型的微生物,让它们将人或动物原先无法利用的廉价的尿素、铵盐、硝酸盐或大气中的氮转化成菌体蛋白(SCP及食用菌等)或含氮的代谢产物(谷氨酸和其他氨基酸等),以丰富人类的食物资源。

三、能源所谓能源(energysource),就是能为微生物的生命活动提供最初能量来源的营养物或辐射能。

由于各种异养微生物的能源就是其碳源,因此,微生物的能源谱就显得十分简单:能作化能自养微生物能源的物质都是一些还原态的无机物质,例如NH4+、NO2-、S、H2S、H2和Fe2+等,能氧化利用这些物质的微生物都是细菌,例如硝酸细菌、亚硝酸细菌、硫化细菌、硫细菌、氢细菌和铁细菌等。

由于这类独特的化能自养营养类型在微生物中的存在,说明生物界的能源并非像过去普遍认为的只是直接或间接利用太阳能这一种方式而已。

在提到能源时,很容易看到一种营养物常有一种以上营养要素功能的例子,即除单功能营养物外,还存在双功能、三功能营养物的情况。

例如,辐射能是单功能的,还原态无机养料常是双功能(如NH4+既是硝酸细菌的能源,又是其氮源)甚至还是三功能(能源、氮源、碳源)的营养物;有机物常有双功能或三功能作用,例如“N•C•H•O”类营养物常是异养微生物的能源、碳源兼氮源。

四、生长因子生长因子(growthfactor)是一类对微生物正常代谢必不可少且不能用简单的碳源或氮源自行合成的有机物。

它的需要量一般很少。

广义的生长因子除了维生素外,还包括碱基、卟啉及其衍生物、甾醇、胺类、C4~C6的分枝或直链脂肪酸,以及需要量较大的氨基酸;而狭义的生长因子一般仅指维生素。

生长因子虽是一种重要的营养要素,但它与碳源、氮源和能源不同,并非任何一种微生物都须从外界吸收的。

各种微生物与生长因子的关系可分以下几类:(1)生长因子自养型微生物(auxoautotrophs)多数真菌、放线菌和不少细菌,如E.coli(大肠杆菌)等都是不需要外界提供生长因子的生长因子自养型微生物。

(2)生长因子异养型微生物(auxoheterotrophs)它们需要多种生长因子,如乳酸细菌、各种动物致病菌、原生动物和支原体等(表5-5)。

例如,一般的乳酸菌都需要多种维生素;许多微生物及其营养缺陷型(突变株)都需要不同的嘌呤、嘧啶碱基;Haemophilusinfluenzae(流感嗜血杆菌)需要卟啉及其衍生物作为其生长因子;支原体常需要甾醇;Haemophilusparahaemolyti-cus(副溶血嗜血菌)需要胺类;一些瘤胃微生物需要C4~C6分枝或直链脂肪酸;某些厌氧菌如Bacteroidesmelaninogenicus(产黑素拟杆菌)需要维生素K和氯高铁血红素,等等。

生长因子异养型的微生物可用作维生素等生长因子生物测定时的试验菌。

(3)生长因子过量合成微生物有些微生物在其代谢活动中,会分泌出大量的维生素等生长因子,因此,它们可以作为维生素等的生产菌。

最突出的例子是生产维生素B2的Eremothe-ciumashbya(阿舒假囊酵母,其B2产量可达2.5g/L发酵液)和Ashbyagossypii(棉阿舒囊霉);生产维生素B12的Propionibacteriumshermanii(谢氏丙酸杆菌)、一些链霉菌(如Streptomycesolivaceus[橄榄色链霉菌,3.3mg/L],S.griseus[灰色链霉菌,0.3mg/L])和产甲烷菌等。

在配制微生物培养基时,如果配制的是天然培养基(详后),则可加入富含生长因子的原料——酵母膏(yeastextract)、玉米浆(cornsteepliquor)、肝浸液(liverinfusion)、麦芽汁(maltextract)或其他新鲜的动植物组织浸液(表5-6,5-7);如果配制的是组合培养基,则可加入复合维生素溶液(表5-8)。

生长因子在微生物代谢中有着极其重要的作用,其中的维生素的生理功能可见表5-9。

五、无机盐无机盐主要可为微生物提供除碳、氮源以外的各种重要元素。

凡是生长所需浓度在10-3~10-4mol/L范围内的元素,可称为大量元素,例如P、S、K、Mg、Ca、Na和Fe等;凡所需浓度在10-6~10-8mol/L范围内的元素,则称为微量元素,如Cu、Zn、Mn、Mo和Co等。

Fe实际上是介于大量元素与微量元素间的,故放在两处均可。

当然,这种区分带有人为的和相对的性质,对不同的微生物来说,往往会有很大差别,例如,革兰氏阴性细菌所需的Mg就要比革兰氏阳性细菌高10倍。

无机盐的生理功能十分重要(见表5-10),现表解如下:在配制细菌培养基时,对于大量元素来说,可以加入有关化学试剂,其中首选的是K2HPO4及MgSO4,因为它们可提供四种需要量最大的元素。

对其他需要量少些的元素来说,因为在一般化学试剂、天然水、玻璃器皿或是其他天然成分中都以杂质等状态存在,故在配制一般培养基时就不必另行加入。

但如果要配制研究营养代谢等的精细培养基,所用的玻璃器皿是硬质的,试剂是高纯度的,这时就须根据需要一一加入必要的微量元素(见表5-11)。

六、水除了少数微生物如蓝细菌能利用水中的氢作为还原CO2时的还原剂外,其他微生物都不是利用水作为营养物质。