医学免疫学重点总结

- 格式:doc

- 大小:927.00 KB

- 文档页数:24

《医学免疫学》基本知识汇总及案例分析一、基本概念1、免疫:免除疾病,对某种疾病具有抵抗力,能识别清除抗原性物质,维持机体内环境稳态。

2、免疫系统:机体执行免疫应答与免疫功能的一个重要系统。

3、Cytokine (CK):细胞因子。

是由免疫细胞及组织细胞分泌的在细胞间发挥相互调控作用的一类小分子可溶性多肽蛋白,通过结合相应受体调节细胞生长分化和效应,调控免疫应答。

4、免疫球蛋白 (Ig):是血清中一类主要的蛋白,由α1,α2,β和r球蛋白等组成。

将具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白统一命名为免疫球蛋白。

5、黏附分子 (CAM):是介导细胞间或细胞与细胞外基质间相互结合的分子。

6、抗体:是免疫系统在抗原刺激下,由b淋巴细胞或记忆b 细胞增值分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白,主要分布在血清中,也分布于组织液、外分泌液及某些细胞膜表面。

7、抗原:指所有能激活和诱导免疫应答的物质,通常指能被t,b淋巴细胞表面特异性抗原受体(tcr或bcr)识别及结合,激活t,b细胞增殖分化,产生免疫应答效应产物(特异性淋巴细胞或抗体),并与效应产物结合,进而发挥适应性免疫应答效应的物质。

8、Incomplete antigen:不完全抗原,某些小分子物质,其单独不能诱导免疫应答,即不具备免疫原性,但当其与大分子蛋白质或非抗原性的多聚赖氨酸等载体交联或结合后可获得免疫原性,诱导免疫应答。

这些小分子物质可与应答效应产物结合,具备抗原性,称半抗原又称不完全抗原。

9、抗原决定基 (抗原表位):是存在于抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团。

10、内源性抗原:指在抗原提呈细胞内新合成的抗原。

(如病毒感染细胞合成的病毒蛋白、肿瘤细胞内合成的肿瘤抗原等,)在胞质内被加工处理为抗原肽,与mhci类分子结合成复合物,提呈于apc表面,被cd8+t细胞的tcr所识别。

11、外源性抗原:指细菌蛋白等外来抗原,其通过胞吞胞饮和受体介导内吞等作用进入apc,在体内溶酶体中被降解为抗原肽并与mhc二类分子结合为复合物,提呈于apc表面,被cd4+t细胞的tcr所识别。

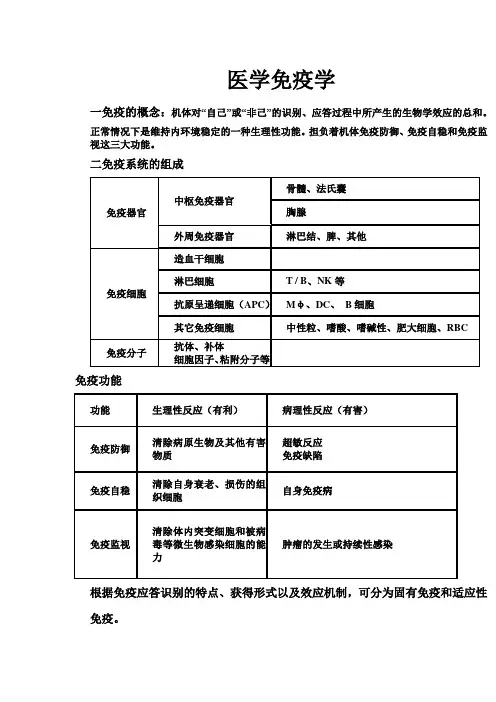

医学免疫学重点笔记(精华版)医学免疫学重点笔记(精华版)医学免疫学⼀免疫的概念:机体对⾃⼰”或⾮⼰”的识别、应答过程中所产⽣的⽣物学效应的总和。

正常情况下是维持内环境稳定的⼀种⽣理性功能。

担负着机体免疫防御、免疫⾃稳和免疫监视这三⼤功能。

⼆免疫系统的组成免疫功能根据免疫应答识别的特点、获得形式以及效应机制,可分为固有免疫和适应性免疫。

1. 固有免疫(innate immunity )⼜称天然免疫、⾮特异性免疫,是机体在长期种系发育和进化过程中逐渐形成的,个体出⽣时就具备,可以遗传。

固有免疫的特点:①⾮特异性:作⽤范围⼴,并⾮针对某⼀种特定抗原;②效应迅速性:针对病原体及异物侵袭可迅速发挥作⽤;③⽆记忆性:其应答模式和强度不随接触病原体的次数⽽改变。

2. 适应性免疫(adaptive immunity )⼜称获得性免疫或特异性免疫,是个体受抗原刺激后获得的⼀类具有针对性的免疫功能,具有明显的个体差异,不能遗传。

适应性免疫的特点 :①特异性:仅针对特定抗原发挥免疫效应;②获得性:其免疫效应只有通过免疫系统接受抗原刺激后才能建⽴;③记忆性:免疫系统再次接触相同抗原时,产⽣⽐初次快速、强烈的免疫效应。

免疫器官⼀中枢免疫器官功能:免疫细胞发⽣、发育、分化、成熟的场所。

包括⾻髓和胸腺⾻髓的功能1. 各类⾎细胞和免疫细胞发⽣的场所2.B 细胞分化成熟的场所3. 再次体液免疫应答的主要场所胸腺的功能1. T 细胞分化、成熟的场所2. 免疫调节功能⼆外周免疫器官功能:是成熟T 、B 淋巴细胞定居的场所,也是免疫应答发⽣的部位。

外周免疫器官包括 : 淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织。

淋巴结的功能 :1.T 细胞及 B 细胞定居的场所 2.免疫应答发⽣的场所1)浅⽪质区:细 B 胞定居的场所 2)深⽪质区: T 细胞1)髓索: B 细胞和浆细胞较多 2)髓窦:巨噬细胞较多3. 参与淋巴细胞再循环(⼆)脾脏的功能1. 是免疫细胞定居的场所 3.合成⽣物活性物质抗原的概念及其特性抗原概念:指能与 T 细胞、 B 细胞的 TCR/BCR 特异性接合,促使其增殖、分化,产⽣抗体或致敏淋巴细胞,并与之结合,进⽽发挥免疫效应的物质。

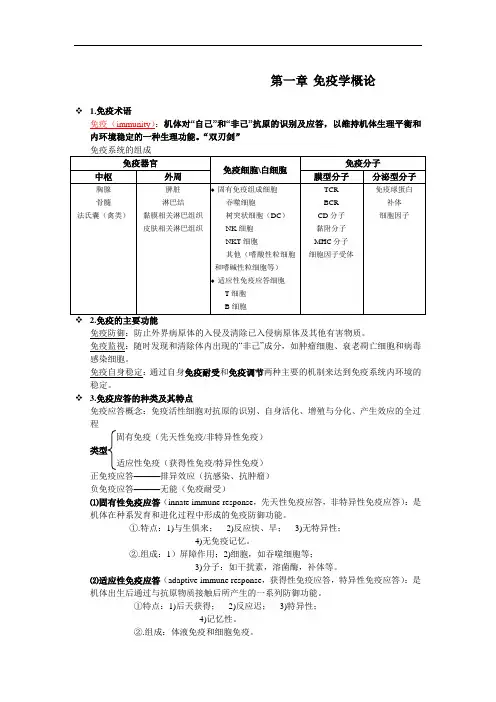

第一章免疫学概论❖ 1.免疫术语免疫(immunity):机体对“自己”和“非己”抗原的识别及应答,以维持机体生理平衡和内环境稳定的一种生理功能。

“双刃剑”免疫系统的组成免疫防御:防止外界病原体的入侵及清除已入侵病原体及其他有害物质。

免疫监视:随时发现和清除体内出现的“非己”成分,如肿瘤细胞、衰老凋亡细胞和病毒感染细胞。

免疫自身稳定:通过自身免疫耐受和免疫调节两种主要的机制来达到免疫系统内环境的稳定。

❖ 3.免疫应答的种类及其特点免疫应答概念:免疫活性细胞对抗原的识别、自身活化、增殖与分化、产生效应的全过程固有免疫(先天性免疫/非特异性免疫)类型适应性免疫(获得性免疫/特异性免疫)正免疫应答———排异效应(抗感染、抗肿瘤)负免疫应答———无能(免疫耐受)⑴固有性免疫应答(innate immune response,先天性免疫应答,非特异性免疫应答):是机体在种系发育和进化过程中形成的免疫防御功能。

①.特点:1)与生俱来;2)反应快、早;3)无特异性;4)无免疫记忆。

②.组成:1)屏障作用;2)细胞,如吞噬细胞等;3)分子:如干扰素,溶菌酶,补体等。

⑵适应性免疫应答(adaptive immune response,获得性免疫应答,特异性免疫应答):是机体出生后通过与抗原物质接触后所产生的一系列防御功能。

①特点:1)后天获得;2)反应迟;3)特异性;4)记忆性。

②.组成:体液免疫和细胞免疫。

免疫应答的分类•体液免疫:B细胞介导、以抗体发挥免疫效应作用•细胞免疫:T细胞介导、以效应T细胞及其细胞因子发挥免疫效应作用第二章免疫器官和组织❖ 1.免疫器官的组成和功能⑴中枢免疫器官(初级淋巴器官)♦免疫细胞发生、分化、发育和成熟的场所♦包括骨髓和胸腺①骨髓的功能:♦各类血细胞和免疫细胞发生的场所♦B细胞和NK细胞分化成熟的场所♦体液免疫应答发生的场所②胸腺的功能:♦T细胞分化、成熟的场所♦免疫调节♦自身耐受的建立与维持⑵外周免疫器官(次级淋巴器官)♦成熟淋巴细胞定居的场所,免疫应答的主要场所♦包括淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织①淋巴结的功能:♦T细胞和B细胞定居的场所(T占75%,B占25%)♦免疫应答发生的场所♦参与淋巴细胞再循环♦过滤作用②脾的功能:♦T细胞和B细胞定居的场所(T占40%,B 占60%)♦免疫应答发生的场所♦合成生物活性物质♦过滤作用③黏膜相关淋巴组织的功能:♦行使黏膜局部免疫应答♦产生分泌型IgA第三章抗原1.Ag(抗原,antigen):能刺激机体产生适应性免疫应答(体液免疫或细胞免疫),并与相应的免疫应答产物(抗体和致敏淋巴细胞)发生特异性结合,发挥免疫效应的物质。

医学免疫学总结心得体会医学免疫学是医学生涯中必修的一门课程,而我个人认为这门课程的重要性甚至超过了其他任何一门教育课程。

通过学习免疫学,我们可以了解人体如何对抗各种病原体以及多种疾病的机理和治疗方法。

在这篇文章中,我将分享我对医学免疫学的一些经验和想法。

首先,免疫学是一门非常复杂的学科,需要密切关注其原理和概念。

微观免疫学的教学中,我们学习了各种细胞及其各自的作用、各种抗体的生成、以及炎症和免疫反应的过程。

宏观免疫学方面,我们需要对免疫系统的整体结构有深入了解。

在学习中,我发现了一个很好的方法是,与讲师共同探讨免疫学原理和概念,同时结合医疗应用场景,并在实践中加以应用,对于加深对学科知识的理解有很大的帮助。

其次,免疫学在临床医学中是不可或缺的。

临床医学中不仅要了解多种重大疾病的致病机制,还需要运用免疫学的理论来制定相应的治疗方案。

例如,致病微生物引起的许多感染,需要通过免疫反应来清除它们。

防疫接种方面也是免疫学的一个应用。

在实践中,我们经常需要结合临床实际对学科知识进行学习和掌握。

此外,医学免疫学也强调个人防御措施。

每个人的免疫系统都有其独特的特点,因此我们应该了解自己的免疫特点,并根据自身特点和生活习惯来采取适当的健康措施。

例如,保持良好的生活卫生、定期防疫接种等,都可以有效提高我们的免疫力和防御能力。

最后,免疫学是一个与时俱进的学科。

随着科技进步和医疗技术的不断发展,医学免疫学也在不断进步。

新的免疫学技术和治疗方法不断涌现,这意味着我们需要继续学习和掌握新的免疫学知识,并在不断更新和改进的临床环境中不断提高自己的免疫学水平。

总而言之,医学免疫学是一门非常重要的学科,对我们了解疾病的机理和治疗方法,提高自身免疫力以及为临床医学提供指导和帮助都有着重要作用。

学习免疫学需要我们密切关注和理解其原理和概念,将其与临床实践相结合,维持个人的健康卫生,不断学习更新和改进的内容。

我们必须重视免疫学,将其作为医学学生涯中不可忽视的必修课程。

医学免疫学名词解释(*为种重点掌握)第一章免疫学概论免疫(immunity):是指机体的免疫系统识别和排除抗原性异物的能力,在正常情况下,是机体维持内环境稳定的一种生理功能。

免疫系统(immune system):由免疫器官和组织、免疫细胞、,免疫分子及淋巴循环网络组成,是机体执行免疫应答和行使免疫功能的重要系统。

*免疫防御(immunological defense):是指机体防御及清除病原体的功能。

免疫功能过高-超敏反应;过低-免疫缺陷症。

*免疫监视(immunological surveillance):是指免疫系统识别、监视并清除体内出现的突变细胞的功能。

免疫监视功能的异常可导致肿瘤的发生或持续性的病毒感染。

*免疫自稳(immunological homeostasis):是指免疫系统清除体内衰老、损伤的细胞或其他成分,通过免疫网络调节免疫应答平衡的功能。

免疫自稳功能异常可导致自身免疫性疾病。

免疫应答(immune response):是指机体的免疫细胞对抗原物质进行识别,继而活化、增值、分化,产生效应的过程,是多细胞系及多种免疫分子间相互作用的结果。

第二章抗原抗原(antigen,Ag):是指能刺激机体免疫系统产生免疫应答,并能与免疫应答产物在体内、外发生特异性结合的物质,即能与T 细胞的TCR及B细胞的BCR结合,促使淋巴细胞增殖、分化,产生抗体或者致敏淋巴细胞,并与之结合,发挥免疫效应的物质。

免疫原性(immunogenicity):是指抗原能刺激机体产生免疫应答,诱导产生抗体或致敏淋巴细胞的能力。

抗原性(免疫反应性,antigenicity):是指抗原能与其所诱生的抗体或致敏淋巴细胞特异性结合的能力。

抗原特异性:是指抗原刺激机体产生免疫应答及其与应答产物发生反应所显示的专一性,即某一特定抗原只能刺激产生特异性的抗体或致敏淋巴细胞,且仅能与该抗体或致敏淋巴细胞发生特异性结合。

*抗原决定基(antigenic determinant):能被抗体、BCR或TCR识别的,决定抗原特异性的特殊化学物质。

✪名词解释★问答题☆选择或填空✪医学免疫学:是研究免疫系统的结构和功能的科学,其阐明免疫系统识别抗原后发生免疫应答及其清除抗原的规律,并探讨免疫功能异常所致病理过程和疾病的机制。

免疫:指机体对自己和非己的识别与应答过程中所产生的生物学效应,在正常情况下,是维持机体内环境稳定的一种生理性功能。

☆免疫系统及其功能:免疫系统包括免疫器官、免疫细胞和免疫分子。

★功能可概括为:1免疫防御:防止外界病原体的入侵及清除已入侵病原体及其他有害物质。

免疫防御功能低下造成免疫缺陷病,应答过强造成超敏反应。

2免疫监视:随时发现和清除体内出现的非己成分。

免疫监视功能低下。

可能导致肿瘤的发生。

3免疫自稳:通过自身免疫耐受和免疫调节两种主要的机制来达到免疫系统内环境的稳定。

免疫耐受被打破将导致自身免疫疾病和过敏性疾病的发生。

★免疫的类型及特点:固有免疫是指个体长期发育和进化过程中逐渐形成的防御功能,是经遗传获得的,而并非针对特定抗原,属天然免疫,具有无特异性、无记忆性、作用快而弱等特点。

有非特异性效应细胞如中性粒、单核/巨噬、NK,以及血液中的效应分子如补体和细胞因子等。

适应性免疫是指个体发育过程中接触特定抗原而发生的反应,由后天获得,具有特异性、记忆性、作用慢而强等特点。

执行者是T细胞和B细胞。

☆中枢免疫器官包括骨髓、胸腺和腔上囊,外周免疫器官爆菊哦淋巴结、脾和MALT。

人体最大的外周淋巴器官是脾。

☆MALT不包括脾索。

☆淋巴细胞归巢现象的分子基础是淋巴细胞表面的归巢受体和内皮细胞表面相应的黏附分子(血管地址素)✪淋巴细胞归巢:淋巴细胞在循环过程中选择性的分布定居于外周淋巴器官或组织的特定区域称为淋巴细胞归巢。

✪淋巴细胞再循环:淋巴细胞在血液、淋巴液、淋巴器官和组织间周而复始的循环过程称为淋巴细胞再循环。

★淋巴细胞归巢的机制:淋巴细胞通过气归巢受体与HEV表面相应的地址素结合促使淋巴细胞黏附与HEV,并迁移至血管外。

不同淋巴细胞表达不同的归巢受体,与不同组织表达的地址素结合,促使不同淋巴细胞选择性的分布定居与淋巴器官和组织的不同部位。

免疫学基础与病原生物学重点知识第一章1、免疫系统的功能:①免疫防御:是指机体排斥外源性抗原的能力。

正常时防止病原微生物感染,异常时超敏反应(过高)或免疫缺陷(过低)。

②免疫自稳:是指机体识别和清除自身衰老残损组织的能力。

异常时发生自身免疫疾病。

③免疫监视:是指机体杀伤和清除异常突变细胞的能力。

异常时细胞突变或持续感染。

2、中枢免疫器官包括:①胸腺:T细胞分化成熟的场所。

②骨髓:B细胞分化成熟的场所。

3、外周免疫器官包括:淋巴结、脾脏、扁桃体,黏膜淋巴组织。

脾脏是最大的免疫器官。

第二章1、抗原:凡能刺激机体免疫系统产生特异性免疫应答并能与之相应免疫应答产物(抗体或致敏淋巴组织)在体内外发生特异性结合的物质,统称抗原。

同时具有免疫原性和免疫反应性的物质称为完全抗原,如细菌、细菌外毒素等。

只有免疫反应性而无免疫原性的物质称为半抗原。

2、抗原决定簇:指抗原分子中决定抗原特异性的结构基础或化学基团,又称抗原表位。

3、抗原免疫途径以皮内最佳,皮下次之,腹腔注射和静脉注射效果差,口服易导致耐受。

免疫耐受静脉最明显。

4、异嗜性抗原:是存在于不同种属动物植物和微生物之间的共同抗原。

第三章1、免疫球蛋白:又称抗体,是B淋巴细胞识别抗原后增殖分化为浆细胞所产生的一种糖蛋白能与相应抗原发生特异性结合,显示免疫功能。

2、互补决定区:V区有3个HVR(高变区),共同组成Ig的抗原结合部位,由于这些高变区序列与抗原表位互补,故称~。

3、木瓜蛋白酶水解IgG得到两个相同的Fab和一个Fc.胃蛋白酶水解IgG得到一个F(ab')2和一个pFc'。

4、调理作用:IgG抗体的Fc段与中性粒细胞、巨噬细胞上的IgG Fc受体结合,从而增强吞噬细胞的吞噬作用。

5、ADCC(抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用):指具有杀伤活性的细胞,如NK细胞通过其表面表达的Fc受体识别结合于靶抗原上的抗体Fc段,直接杀伤靶细胞。

6、各类免疫球蛋白的特点:①IgG:血清中含量最多、半衰期最长、较强的抗感染中和毒素调理作用、唯一能通过胎盘的抗体、介导ⅠII型超敏反应。

医学免疫学第一章医学免疫学概论传统免疫的概念:免除疾病;针对病原微生物;对机体一定有利。

现代免疫的概念:免疫是机体识别和排除抗原性异物的一种生理功能。

免疫的三大功能:1、免疫防御:是机体杀死和清除病原微生物、或中和其毒素的保护性免疫,又称抗感染免疫。

2、免疫自稳:免疫系统自身精细的网络调节,使机体内环境维持相对稳定。

3、免疫监视:是免疫系统识别体内不断出现的畸变和突变细胞,并将其清除。

免疫的类型:一、非特异性免疫(天然免疫)种系进化中逐步形成;可以遗传;对一切异物均发挥作用。

二、特异性免疫接触抗原后产生;仅对相应抗原有免疫;有明显个体差异;不能遗传。

其特点比较如下:非特异性免疫应答特异性性免疫应答先天后天迅速潜伏期非特异性特异性无免疫记忆有免疫记忆非特异性免疫的构成因素:(1)屏障作用a皮肤和粘膜屏障:阻挡微生物侵入(机械阻挡);化学物质抑杀微生物。

b血脑屏障:阻挡微生物或其他大分子异物从血入脑组织或脑脊液。

c胎盘屏障:阻挡母体微生物进入胎儿。

(2)免疫分子补体系统;防御素;溶酶菌;细胞因子。

(3)参与非特异性免疫的效应细胞a吞噬细胞:大吞噬细胞——单核-巨噬细胞系统;小吞噬细胞——中性粒细胞、嗜酸性粒细胞。

其吞噬过程为:接触、吞入、杀灭。

吞噬作用的后果:完全吞噬——异物被消化破坏;不完全吞噬——异物不被杀灭,反而得到庇护在吞噬细胞内增殖。

B自然杀伤细胞:两种受体——杀伤细胞活化受体、杀伤细胞抑制受体。

其主要生物学效应是:1、抗肿瘤作用;2、抗病毒和胞内寄生菌的感染。

免疫器官的结构与功能中枢免疫器官是免疫细胞发生、分化、发育、成熟的场所。

1、骨髓:各类免疫细胞的发源地;B淋巴细胞分化和成熟的场所;再次体液免疫应答的场所2、胸腺:结构和大小随年龄增长而发生变化;T淋巴细胞分化和成熟的场所;形成自身耐受。

外周免疫器官是免疫细胞定居、增殖、分化的场所。

包括:淋巴结;脾脏;黏膜免疫系统。

a淋巴结的作用:T、B细胞定居场所;免疫应答发生的场所;参与淋巴细胞再循环。

医学免疫学一免疫的概念:机体对“自己”或“非己”的识别、应答过程中所产生的生物学效应的总和。

正常情况下是维持内环境稳定的一种生理性功能。

担负着机体免疫防御、免疫自稳和免疫监视这三大功能。

二免疫系统的组成免疫功能根据免疫应答识别的特点、获得形式以及效应机制,可分为固有免疫和适应性免疫。

1.固有免疫(innate immunity )又称天然免疫、非特异性免疫,是机体在长期种系发育和进化过程中逐渐形成的,个体出生时就具备,可以遗传。

固有免疫的特点:①非特异性:作用范围广,并非针对某一种特定抗原;②效应迅速性:针对病原体及异物侵袭可迅速发挥作用;③无记忆性:其应答模式和强度不随接触病原体的次数而改变。

2.适应性免疫(adaptive immunity)又称获得性免疫或特异性免疫,是个体受抗原刺激后获得的一类具有针对性的免疫功能,具有明显的个体差异,不能遗传。

适应性免疫的特点:①特异性:仅针对特定抗原发挥免疫效应;②获得性:其免疫效应只有通过免疫系统接受抗原刺激后才能建立;③记忆性:免疫系统再次接触相同抗原时,产生比初次快速、强烈的免疫效应。

免疫器官一中枢免疫器官功能:免疫细胞发生、发育、分化、成熟的场所。

包括骨髓和胸腺。

骨髓的功能1.各类血细胞和免疫细胞发生的场所2.B细胞分化成熟的场所3.再次体液免疫应答的主要场所胸腺的功能1.T细胞分化、成熟的场所2.免疫调节功能二外周免疫器官功能:是成熟T、B淋巴细胞定居的场所,也是免疫应答发生的部位。

外周免疫器官包括: 淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织。

淋巴结的功能:1.T细胞及B细胞定居的场所2.免疫应答发生的场所淋巴结的结构:1皮质1)浅皮质区:细B胞定居的场所2)深皮质区:T细胞定居的场所。

2髓质1)髓索:B细胞和浆细胞较多2)髓窦:巨噬细胞较多3.参与淋巴细胞再循环(二)脾脏的功能1.是免疫细胞定居的场所2.是免疫应答发生的场所3.合成生物活性物质4.过滤作用抗原的概念及其特性抗原概念:指能与T细胞、B细胞的TCR/BCR特异性接合,促使其增殖、分化,产生抗体或致敏淋巴细胞,并与之结合,进而发挥免疫效应的物质。

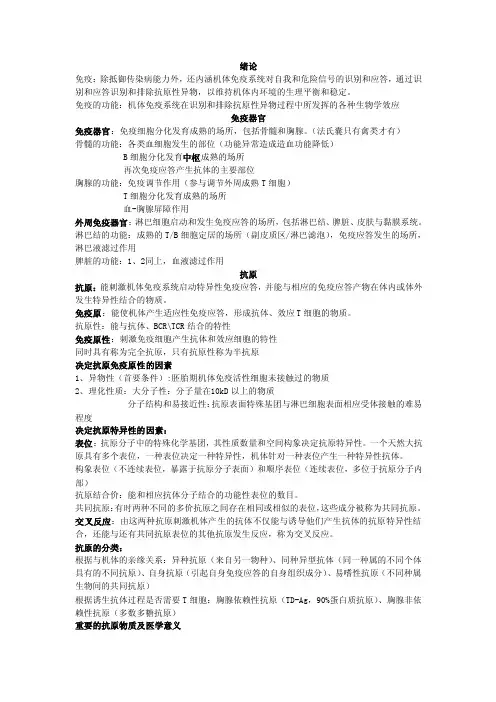

绪论免疫:除抵御传染病能力外,还内涵机体免疫系统对自我和危险信号的识别和应答,通过识别和应答识别和排除抗原性异物,以维持机体内环境的生理平衡和稳定。

免疫的功能:机体免疫系统在识别和排除抗原性异物过程中所发挥的各种生物学效应免疫器官免疫器官:免疫细胞分化发育成熟的场所,包括骨髓和胸腺。

(法氏囊只有禽类才有)骨髓的功能:各类血细胞发生的部位(功能异常造成造血功能降低)B细胞分化发育中枢成熟的场所再次免疫应答产生抗体的主要部位胸腺的功能:免疫调节作用(参与调节外周成熟T细胞)T细胞分化发育成熟的场所血-胸腺屏障作用外周免疫器官:淋巴细胞启动和发生免疫应答的场所,包括淋巴结、脾脏、皮肤与黏膜系统。

淋巴结的功能:成熟的T/B细胞定居的场所(副皮质区/淋巴滤泡),免疫应答发生的场所,淋巴液滤过作用脾脏的功能:1、2同上,血液滤过作用抗原抗原:能刺激机体免疫系统启动特异性免疫应答,并能与相应的免疫应答产物在体内或体外发生特异性结合的物质。

免疫原:能使机体产生适应性免疫应答,形成抗体、效应T细胞的物质。

抗原性:能与抗体、BCR\TCR结合的特性免疫原性:刺激免疫细胞产生抗体和效应细胞的特性同时具有称为完全抗原,只有抗原性称为半抗原决定抗原免疫原性的因素1、异物性(首要条件):胚胎期机体免疫活性细胞未接触过的物质2、理化性质:大分子性:分子量在10kD以上的物质分子结构和易接近性:抗原表面特殊基团与淋巴细胞表面相应受体接触的难易程度决定抗原特异性的因素:表位:抗原分子中的特殊化学基团,其性质数量和空间构象决定抗原特异性。

一个天然大抗原具有多个表位,一种表位决定一种特异性,机体针对一种表位产生一种特异性抗体。

构象表位(不连续表位,暴露于抗原分子表面)和顺序表位(连续表位,多位于抗原分子内部)抗原结合价:能和相应抗体分子结合的功能性表位的数目。

共同抗原:有时两种不同的多价抗原之间存在相同或相似的表位,这些成分被称为共同抗原。

第一章绪论A型题:1.现代免疫的概念E机体识别自身和非已,对自身耐受,对非已排除的生理反应。

2.机体抗病原体感染的能力称为D免疫防御3.机体识别和清除突变细胞的能力称为A免疫监视4.机体免疫防御反应异常增高易引发E超敏反应5.机体免疫自稳功能失调易引发B自身免疫病(或超敏反应)6.机体免疫防御功能低下易引发A反复感染(免疫缺陷病或对病原体高度易感)7.机体免疫监视功能低下易引发A肿瘤(或病毒持续性感染)8.下列淋巴细胞中属适应性免疫细胞的是DαβT细胞9.下列免疫细胞中属固有样淋巴细胞的是DNK T细胞10.属于专职抗原提呈细胞的是B树突状细胞(巨噬细胞和B细胞)11.具有抗原提呈作用的适应性免疫细胞是AB2细胞12.人类外周免疫器官不包括C胸腺13.人类B淋巴细胞分化成熟的部位是B骨髓14.人类T淋巴细胞分化成熟的部位是B胸腺15.在固有和适应性免疫应答过程中均发挥重要作用的免疫细胞是A巨噬细胞B型题1.免疫防御功能低下,可引发A免疫缺陷病2.免疫自稳功能正常,可引发B适度免疫应答3.免疫监视功能低下,可引发D病毒持续感染4.免疫防御功能正常,可引发E抗感染免疫作用5.免疫自稳功能失调,可引发C自身免疫病6.ɣδ T细胞表达C泛特异性抗原识别受体7.巨噬细胞表达B模式识别受体8.NK细胞表达D杀伤细胞活化/抑制受体9.αβ T细胞表达A特异性抗原识别受体10.病原微生物表达E病原相关模式分子第二章抗原A型题:1.免疫原性是指A抗原刺激机体产生免疫应答的能力2.只有抗原性而无免疫原性的物质是D半抗原3.与蛋白质载体结合后可获得免疫原性的物质是A青霉素4.半抗原D是只有抗原性5.抗原分子中能与抗体特异性结合的表位称为DB细胞表位6.决定抗原特异性的物质基础是E抗原决定簇(表位)7.通常诱导机体产生最佳免疫效果的抗原注入途径是B皮内8.存在于不同种属之间的共同抗原称为D异嗜性抗原9.下列物质中免疫原性最强的是E蛋白质10.发生交叉反应是因两种不同的抗原分子中具有D相同或相似的抗原表位11.释放后容易诱发自身抗体产生的物质是B隐蔽抗原12.抗原分子中的顺序表位D是由一段序列相连的线性氨基酸残基组成13.抗原分子中的构象表位D是B细胞主要识别的表位14.胸腺依赖性抗原E是既有T细胞表位又有B细胞表位的抗原15.下列物质中属TI抗原的是B细菌脂多糖16.同一种属不同个体之间存在的MHC抗原是B同种异型抗原17.下列物质中属隐蔽抗原的是E眼葡萄膜色素蛋白18.B细胞表位所不具备的特征或作用是E也可被T细胞直接识别19.超抗原所不具备的特点是C发挥作用无需APC参与20.能激活多克隆B细胞的丝裂原是D细菌脂多糖(LPS)21.佐剂所不具备的作用特点是B可特异性增强机体的免疫应答类型B型题:1.位于抗原分子表面能被B细胞或抗体直接识别的表位称为D功能性抗原表位2.位于抗原分子内部不能被B细胞直接识别结合的表位称为C隐蔽性抗原表位3.位于抗原分子内部经APC加工后能被MHCⅡ类分子提呈的线性表位称为ET细胞表位4.位于抗原分子表面由空间位置相邻而序列不相连续的氨基酸残基组成的表位称为A构象表位5.存在于不同种属之间的共同抗原称为E异嗜性抗原6.人类ABO血型抗原称为C同种异型抗原7.可多克隆激活T细胞产生大量细胞因子的抗原称为D超抗原8.正常情况下与机体免疫系统相对隔绝的某些自身成分称为B隐蔽抗原第三章抗体A型题:1.抗体的基本结构是C由两条相同的H链和两条相同的L链通过链间二硫键连接组成2.抗体超变区位于BVH和VL区3.抗体分为ƙ和λ两型的依据是D CL抗原性的不同4.抗体分为五类的依据是ACH抗原性的不同5.IgG的重链称Eɣ链6.抗体铰链区位于A CH1与CH2之间7.抗体独特型表位存在于B VH和VL功能区8.不含铰链区的抗体是DIgE类抗体9.以多聚体形式发挥作用的抗体是C I gM类抗体10.具有J链的抗体是C IgM和SIgA类抗体11.可将IgG裂解为二个Fab片段的酶类物质是D木瓜蛋白酶12.具有补体C1q结合点的抗体是B IgG和IgM类抗体13.产妇初乳中含量最高的抗体是A SIgA类抗体14.能够通过胎般进入胎儿体内的抗体是D IgG类抗体15.能够介导NK细胞产生ADCC效应的抗体是B IgG类抗体16.能与肥大细胞表面相应受体结合使其致敏的抗体是AIgE类抗体17.宫内感染导致胎儿脐血中含量增高的抗体是D IgM类抗体18.能够介导吞噬细胞产生调理作用的抗体是A IgG类抗体19.在黏膜局部发挥抗感染免疫作用的抗体是ESIgA类抗体20.免疫接种后首先产生的抗体是B IgM类抗体B型题:1.分子量最大的抗体是CIgM2.血清含量最高的抗体是AIgG3.血清含量最低的抗体是DIgE4.血清半衰期最长的抗体是AIgG5.具有J链和分泌片的抗体是BSIgA6.过敏反应患者血清中含量明显升高的抗体是DIgE7.可介导产生调理作用的抗体是CIgG8.可介导产生Ⅰ型超敏反应的抗体是DIgE9.在黏膜局部发挥抗感染免疫作用的抗体是B SIgA10.初次体液免疫应答中最早产生的抗体是AIgM11.激活补体能力量强的抗体是AIgM12.可介导产生ADCC作用的抗体是C IgG13.IgG的重链称为Bɤ链14.IgM的重链称为E µ链15.IgA的重链称为Aα链16.IgD的重链称为Cδ链17.IgE的重链称为Dɛ链第四章补体A型题:1.血清中含量最高的补体组分是B C32.补体经典途径的激活顺序是C C1423567893.IgG分子中能与C1q结合的功能区是B CH24.IgM分子中能与C1q结合的功能区是C CH35.具有过敏毒素和趋化作用的补体裂解产物是D C5a6.降解后可产生激肽样作用的补体裂解产物是E C2b7.具有调理作用的补体裂解产物是B C3b8.具有免疫黏附作用的补体裂解片段B C3b和C5b9.启动补体经典途径活化的主要物质是A抗原-抗体复合物10.启动补体凝集素途径活化的主要物质是B病原体表面的甘露糖残基11.启动补体旁路途径活动的主要物质是D细菌脂多糖12.补体经典途径活化的第一个补体组分是AC1(C1q:C1r2:C1s2)13.补体凝集素途径活化的第一个补体组分是D MBL-MASP1/2复合体14.补体旁路途径激活过程中所不涉及的补体组成是B C415.补体经典途径激活过程中所不涉及的事件是BB因子裂解为Ba和Bb16.补体旁路途径激活过程中所不涉及的事件是D C2裂解为C2a和C2b17.补体凝集素途径激活过程中所不涉及的事件是A C1q构象改变使C1r和C1s相继活化18.一个完整的C1q分子是由C 6个C1q三聚体亚单位组成19.C1抑制物缺陷可引发E遗传性血管水肿B型题:1.补体旁路途径稳定态C3转化酶是B C3bBbP2.补体凝集素途径C3转化酶是A C4b2a3.补体旁路途径液相C3转化酶是E C3(H2O)Bb4.补体经典途径C5转化酶是C C4b2a3b5.补体旁路途径C5转化酶是D C3bBb3b6.补体旁路途径激活物是E细菌脂多糖7.补体凝集素途径激活物是A病原体表面乙酰化低聚糖8.补体经典途径激活物是D抗原-抗体复合物9.补体凝集素途径活化的第一个补体组分是B MBL-MASP1/2复合体10.补体经典途径活化的第一个补体组分是C C1(C1q:C1r2:C1s2)复合体11.对嗜中性粒细胞具有趋化和激活作用E C5a12.其裂解产物具有激肽样作用A C2b13.是B细胞辅助受体中CD21识别结合的分子C C3d14.具有过敏毒素作用而无趋化作用的分子B C3a15.具有调理和免疫黏附作用的分子D C3b第五章细胞因子A型题:1.细胞因子不包括B过敏毒素2.细胞因子所不具备的生物学功能是C诱导细胞凋亡3.IL-2所不具备的生物学功能是D可抑制Th1细胞形成4.可诱导B细胞产生IgE类抗体的细胞因子是E IL-45.IL-17所不具备的生物学特性和功能是C具有抗胞内病原体感染的作用6.ɤ-干扰素所不具备的生物学功能是C可诱导初始T细胞分化为Th2细胞7.接受刺激后主要产生IFN-ɤ的细胞是A NK细胞8.对肿瘤细胞具有杀伤作用的细胞因子是C TNF-α/β9.可刺激骨髓多能造血干细胞发育分化的细胞因子是B SCF10.可诱导巨核祖细胞增殖分化为血小板的细胞因子是D TPO11.可诱导成红祖细胞增殖分化为成熟红细胞的细胞因子是AEPO12.单核-巨噬细胞产生的对中性粒细胞具有趋化和活化作用的细胞因子是E IL-8/CXCL813.可抑制Th2细胞形成和增殖的细胞因子是D IFN- ɤ14.对巨噬细胞和NK细胞功能具有抑制作用的细胞因子是BIL-1015.细胞因子所不具备的作用特点是B特异性16.细胞因子所不具备的生物学特性和功能是B一种细胞只能产生一种细胞因子17.能以内分泌方式作用于靶细胞的细胞因子是 B IL-1和TNF-α18.在体外能够诱导自体淋巴细胞形成LAK细胞的细胞因子是AIL-219.被FDA批准用于治疗乙型肝炎的细胞因子是A IFN-α20.临床用于治疗乳腺癌的生物制剂是D人源化抗HER-2单抗B型题:1.Th1细胞产生,可抑制Th2细胞形成E IFN- ɤ2.ɤδT细胞产生,可刺激成纤维/上皮/内皮细胞合成分泌促炎细胞因子C IL-173.Th2细胞产生,可抑制巨噬细胞表达MHC和共刺激分子AIL-104.Treg细胞产生,可抑制T细胞增殖和树突状细胞活化BTGF-β5.Th2细胞产生,可促进B细胞增殖分化D IL-46.骨髓基质细胞产生,可诱导多能造血干细胞增殖分化C SCF7.肾细胞和肝细胞产生,可诱导成红祖细胞增殖分化A EPO8.肾细胞和肝细胞产生,可诱导巨核祖细胞增殖分化B TPO9.胸腺基质细胞产生,可诱导胸腺细胞增殖分化D IL-710.Th1细胞产生,可诱导T、B细胞增殖分化E IL-2第七章主要组织相容性复合体及其编码的抗原系统A型题:1.人类主要组织相容性复合体(MHC)称为A HLA复合体2.HLA复合体位于B 第6号染色体3.位于HLA Ⅱ类基因区的经典Ⅱ类基因是C HLA-DR4.位于HLA Ⅰ类基本区的经典Ⅰ类基因是B HLA-B5.非经典HLAⅠ类基因包括C HLA-E、F、G6.HLA Ⅲ类基因区基因编码产物不包括E HLA-DM分子7.编码人β-2m的基因位于E 第15号染色体8.在母胎免疫耐受中发挥重要作用的分子是E HLA-E和HLA-G分子9.NK细胞表面C型凝集素样受体家族成员识别的配体分子是AHLA-E分子10.NK细胞表面免疫球蛋白样受体家族成员识别的配体分子是CHLA-G分子11.NK细胞表面NKG2D活化性受体识别的配体分子是E MIC A/B分子12.HLA Ⅱ类分子的抗原肽结合槽位于A α1与β1结构域之间13.HLA Ⅰ类分子的抗原肽结合槽位于Bα1与α2结构域之间14.CTL表面CD8分子识别结合的部位是E HLAⅠ类分子α3结构域15.Th细胞表面CD4分子识别结合的部位是A HLAⅡ类分子β2结构域16.表面尚未检出经典HLA Ⅰ类分子的细胞是C成熟红细胞17.组成性表达HLA Ⅱ类分子的细胞是C树突状细胞18.同胞之间两个单体型完全相同的概率为B25%19.器官移植时选择的量适供者是E患者同卵双生的兄弟姐妹20.患者多次输血后发生非溶血性输血反应的原因是B患者体内产生抗供者HLAⅠ类抗特异性抗体21.与强直性脊柱炎发生密切相关的HLA分子是D HLA-B27分子B型题:1.编码经典HLA Ⅰ类分子的基因C HLA-A、B、C基因2.编码非经典HLA Ⅰ类分子的基因E HLA-E、F、G基因3.编码经典HLA Ⅱ类分子的基因D HLA-DP、DQ、DR基因4.编码免疫相关分子的基因B HLA-DM基因5.编码小鼠主要组织相关性抗原的基因A H-2复合体6.Th细胞表面CD4分子识别结合C HLAⅡ类分子β2结构域7.CTL表面CD8分子识别结合A HLAⅠ类分子α3结构域8.具有高度多态性E HLAⅡ类分子β1结构域9.较少多态性D HLAⅡ类分子α1结构域10.非多态性结构B HLAⅠ类分子轻链β2m第九章适应性免疫细胞及其主要生物学作用A型题:1.T细胞表面的特征性标志是D TCR2.T细胞表面能与TCR结合形成具有信号转导功能复合物的膜分子是B CD33.CTL表面的TCR辅助受体是C CD84.Th细胞表面的TCR辅助受体是BCD45.人T细胞表面能与HIV壳膜蛋白gp120结合的受体是B CD46.T细胞表面CD4分子与APC表面抗原肽-MHC分子复合物中MHC-Ⅱ类分子结合的区域是D β2结构域7.T细胞表面CD8分子与能与APC表面抗原肽-MHC分子复合物MHC-Ⅰ类分子结合的区域是Eα3结构域8.活化T细胞表面具有免疫抑制作用的膜分子是B CTLA-49.能非特异多克隆刺激T细胞和B细胞增殖的丝裂原是C美洲商陆原(PWM)10.T细胞表面与其活化第二信号产生密切相关的CD分子是ECD2811.初始T细胞特征性表面标志是C CD45RA+CD62L+12.可通过分泌IL-17发挥抗真菌和胞外细菌感染的CD4+T细胞是D Th17细胞.13.可通过事成分泌TGF-β和/或IL-10发挥免疫抑制效应的T细胞是C Treg细胞14.可诱导初始T细胞分化为Th1细胞的细胞因子是D IFN- ɤ、IL-1215.可诱导初始T细胞分化为Th2细胞的细胞因子是A IL-416.可诱导初始T细胞分化为Th17细胞的细胞因子是B TGF-β17.可诱导初始T细胞分化为iTreg细胞的细胞因子是D TGF-β、IL-218.可诱导初始T细胞分化为Th3细胞的因子是A TGF-β19.对肿瘤或病毒感染靶细胞具有特异性杀伤作用的免疫细胞是C CD8+CTL20.B细胞表面特有的表面标志是C BCR(mIg)21.B细胞作为专职APC其表面最重要的共刺激分子是C CD4022.BCR辅助受体中能够识别结合C3d的分子是A CD2123.活化T细胞表面对B细胞活化第二信号产生具有重要作用的CD分子是A CD2824.B细胞表面与其活化第二信号产生密切相关的膜分子是 BCD80/CD86(B7-1/2)25.B细胞表面的BCR辅助受体是E CD19-CD21-CD81复合体26.鉴别B1细胞和B2细胞的主要表面标志是B CD5分子B型题:1.Th1细胞主要分泌B IFN- ɤ、IL-2、TNFα/β2.Th2细胞主要分泌A IL-4、IL-5、IL-133.Tfh细胞主要分泌E IL-4、IL-10、IL-214.Th17细胞主要分泌C IL-17、IL-21、IL-225.Tr1细胞主要分泌D TGF-β、IL-106.通过分泌穿孔素和颗粒酶,特异性杀伤肿瘤细胞的T细胞是E CD-+CTL7.通过直接接触和分泌TGF-β产生免疫抑制作用的T细胞是CCD4+Treg细胞8.通过分泌IL-4和IL-10细胞因子诱导B细胞增殖分化产生抗体和Ig类别转换的T细胞是B CD4+Tfh细胞9.通过分泌IL-17和IL-22细胞因子参与炎症反应和抗胞内病原体感染的T细胞是D CD4+Th17细胞10.通过分泌IFN-ɤ和IL-2参与细胞免疫应答的T细胞是ACD4+Th1第十章固有免疫细胞及其主要生物学作用A型题:1.巨噬细胞所不具备的受体是B特异性抗原识别受体2.兼备抗原加工提呈和吞噬杀菌作用的固有免疫细胞是D巨噬细胞3.对巨噬细胞具有激活作用的细胞因子是A IL-24.对巨噬细胞具有趋化作用的细胞因子是C IL-8(CXCL8)5.对中性粒细胞具有趋化作用的细胞因子是C IL-8(CXCL8)6.巨噬细胞表面可直接识别病原菌表面岩藻糖残基的分子是D甘露糖受体7.单核细胞进入组织器官后可分化为B巨噬细胞8.血液白细胞中数量最多的是B中性粒细胞9.吞噬细胞表面的特征性标志是B CD1410.可诱导初始T细胞活化的免疫细胞是B 髓样树突状细胞11.未成熟髓样树突状细胞表面膜分子表达特征是C高表达模式识别受体,低表达MHCⅡ/Ⅰ类分子12.成熟髓样树突状细胞表面膜分子及其主要生物学作用是D高表达MHCⅡ/Ⅰ类分子,低表达模式识别13.NK细胞表面具有鉴别意义的标志是A TCR-、mIgM、CD56、CD16+14.能够发挥ADCC效应的淋巴细胞是B CD8+效应CTL15.NK细胞释放的能使靶细胞溶解破坏的生物活性介质是D穿孔素16.NKT细胞表面TCR识别结合的配体是B CD1分子提呈的磷脂/糖脂类抗原17.ɤδ T细胞主要分布于C 黏膜和皮下组织18.ɤδT细胞不能识别的抗原是EAPC表面MHC分子提呈的抗原肽19.B1细胞主要分布于D胸/腹膜腔和肠道固有层淋巴组织中20.B1细胞表面具有鉴别意义的标志是A TCR-、mIgM+、CD5+21.B1细胞通常不能识别D蛋白质抗原22.B1细胞接受多糖抗原刺激后产生相应抗体的时间约为C 48小时23.B1细胞接受多糖抗原刺激后可产生C以IgM以为的低亲和性抗体24.在抗寄生虫免疫应答中发挥重要作用的免疫细胞是B嗜酸性粒细胞B型题:1.巨噬细胞在组织中可存活E数月2.中性粒细胞存活期约为C2-3天3.单核细胞在血液中停留时间约为B12-24小时4.B1细胞接受抗原刺激到抗体产生的时间约为A48小时5.B2细胞接受抗原刺激到抗体产生的时间约为D1-2周6.可识别表达于正常组织细胞表面的经典/非经典HLAⅠ类分子D NK细胞通过表面KIR-KLR7.可识别抗原提呈细胞表面MHC分子提呈的抗原肽A αβT细胞通过表面TCR8.可识别某些病原体表面共有的病原相关模式分子C 巨噬细胞通过表面PRR9.可识别某些肿瘤细胞表面的MHCⅠ类链相关A/B分子B ɣδT细胞通过表面TCR10.可识别某些细菌表面共有多糖类抗原E B1细胞通过表面BCR第十一章抗原提呈细胞及其主要生物学作用A型题:1.专职抗原提呈细胞(APC)通常是指B能够组成性表达MHCⅡ类分子的APC2.具有抗原加工提呈作用的专职APC是D树突状细胞3.具有抗原加工提呈作用的非专职APC是E肿瘤细胞4.可有效激活初始T细胞的树突状细胞是A髓样树突状细胞(mDC)5.不表达MHCⅡ类分子的专职APC是A滤泡树突状细胞6.摄取抗原和迁移能力最强的APC是A滤泡树突状细胞7.分布于皮肤、黏膜组织中的未成熟树突状细胞称为C朗格汉斯细胞8.分布于淋巴结深皮质区的树突状细胞称为B并指树突状细胞9.B细胞有别于巨噬细胞摄取抗原的特点是D可通过BCR识别摄取抗原10.树突状细胞主要激活的T细胞是E CD4+/CD8+初始T细胞11.B细胞区主要激活的T细胞是B CD4+Th2/Tfh细胞12.巨噬细胞主要激活的T细胞是A CD4+Th1细胞13.内源性抗原在抗原提呈细胞内消化降解的部位是E蛋白酶体14.可介导内源性抗原转运至内质网的分子是D.TAP相关蛋白(tapasin)15.内质网中空载MHCⅠ类分子形成后首先结合的物质是D.伴侣蛋白复合体16.外源性抗原在巨噬细胞内消化降解的部位是A内体-溶酶体17.外源性抗原肽与MHCⅡ类分子结合的部位是MHCⅡ类器室18.内质网中空载MHCⅡ类分子形成后首先结合的物质是Ⅱ类相关恒定链肽(CLIP)19.能够提呈脂类抗原的分子是CCD1分子(MHCⅠ类样分子)20.兼备抗原加工提呈和执行适应性免疫应答的细胞是B.B2细胞21.表达于APC表面可诱导Th细胞产生活化第一信号的物质是B.抗原肽-MHCⅡ类分子复合物22.表达于APC表面可诱导T细胞产生活化第二信号的共刺激分子是C.B7-1/2分子23.表达于活化T细胞表面可诱导B细胞产生活化第二信号的共刺激分子是E.CD40L分子B型题:1.可有效激活初始T细胞的专职APC是C髓样树突状细胞2.可有效激活CD4+Th1细胞的专职APC是B巨噬细胞3.可有效激活CD4+Th2细胞的专职APC是A B细胞4.抗原加工提呈能力微弱,可接受病毒刺激产生大量Ⅰ型干扰素的APC是E浆细胞样树突状细胞5.没有抗原加工提呈作用,但能结合可溶性抗原或免疫复合物供B细胞识别的APC是D滤泡树突状细胞6.摄取抗原能力强,加工提呈抗原能力弱的专职APC是C朗格汉斯细胞7.可分泌CXCL13(BLC)趋化募集B细胞的APC是E滤泡树突状细胞8.可诱导表达MHCⅡ类分子的非专职APC是B病毒感染/肿瘤靶细胞9.可高表达抗原肽-MHCⅡ类分子复合物和共刺激分子的专职APC是C朗格汉斯细胞10.可表达非已抗原肽-MHCⅠ类分子复合物的非专职APC是A血管内皮细胞11.可介导内源性抗原肽转运至内质网的分子是A抗原加工相关转运体12.内源性抗原在抗原提呈细胞内消化降解的部位是D蛋白酶体13.内质网中能与新生MHCⅠ类分子ɑ链结合的分子是E钙联素14.内质网中可对内源性抗原肽进一步加工的物质是B伴侣蛋白复合体15.内质网中能与空载MHCⅠ类分子结合的物质是C内质网氨肽酶16.内质网中能与空载MHCⅡ类分子结合的物质是B Ia相关恒定链17.能使Ⅱ类相关恒定链肽与MHCⅡ类分子解离的分子是CHLA-DM分子18.Ⅱ类相关恒定链肽-MHCⅡ类分子复合物在APC内形成的部位是A酸化内噬囊泡19.外源性抗原肽与MHCⅡ类分子在APC内结合的部位是D MHCⅡ类器官20.外源性抗原在APC内消化降解的部位是E晚期内体/溶酶体第十二章适应性免疫应答A型题:1.不能发生适应性免疫应答的免疫器官是A骨髓2.适应性免疫应答的过程不包括ENK细胞的活化及其对肿瘤细胞的杀伤作用3.执行适应性免疫应答的T/B淋巴细胞均具有A特异性抗原识别受体4.参与和执行适尖性细胞免疫应答的细胞不包括Eɣδ T细胞5.适应性细胞免疫应答中产生的免疫效应细胞是BCD4+ Th1细胞、CD8+CTL6.具有免疫记忆功能的免疫细胞是A αβT细胞7.离开胸腺进入外周后未与相应抗原接触的成熟T细胞称为C初始T细胞8.抗原提呈细胞与T细胞间最重要的一对共刺激分子是C B7与CD289.可诱导Th0细胞向Th1细胞分化的细胞因子是C IFN-ɣ、IL-1210.效应Th1细胞分泌的可介导免疫调节和炎症反应的细胞因子是E IFN-ɣ、IL-2、TNF-α/β11.效应Th1细胞产生的可诱导巨噬细胞活化的细胞因子是DIFN-ɣ12.效应Th1细胞抗胞内病原体感染的过程和机制不包括E活动巨噬细胞表达FasL诱导自身凋亡,导致病原体释放被其他吞噬细胞吞噬清除13.细胞间作用受MHCⅠ类分子限制的是D CTL与肿瘤靶细胞14.对效应CTL杀伤靶细胞的正确论述是E通过极化使细胞毒性介质作用于靶细胞将其溶解破坏15.初始CTL活化无需Th1细胞协助的情况是A病毒感染的高表达共刺激分子的髓样DC与初始CTL相互作用16.分泌型IgA产生部位主要是E派尔集合淋巴结17.初次应答时产生的抗体主要是B IgM类抗体18.再次应答时产生的抗体主要是A IgG类抗体19.初次应答所不具备的特征是E血清中以高亲和性IgM类抗体为主20.再次应答所不具备的特征是B所需抗原剂量与初次应答大致相同B型题:1.可分泌抗体介导产生体液免疫效应E浆细胞2.可特异性杀伤病毒感染或肿瘤靶细胞A效应CTL3.可分泌IFN-ɣ活化巨噬细胞B效应Th1细胞4.可有效杀伤胞内寄生菌D活化巨噬细胞5.可诱导活化B细胞增殖分化C效应Th2细胞6.可诱导Th0细胞向Th2细胞分化BIL-47.可诱导Th0细胞向Th1细胞分化A IL-28.可诱导T细胞增殖分化C IL-129.滤泡DC产生,可趋化募集B细胞E CXCL1310.成熟DC产生,可趋化募集初始T细胞D CXCL18第十三章固有免疫应答及其与适应性免疫应答的关系A型题:1.关于固有免疫应答说法不正确的是B识别特点具有特异性2.以下哪项不属于皮肤黏膜的物理屏障作用E尿液的冲洗3.即刻固有免疫应答发生于感染A0-4小时内4.早期诱导性固有免疫应答阶段发生于感染C4-96小时内5.适应性免疫应答启动阶段发生于感染D96小时后6.感染后0-4小时内,发挥强大吞噬杀菌作用的细胞是E中性粒细胞7.黏膜上皮细胞的抗感染作用不包括D吞噬作用8.在早期诱导性固有免疫应答阶段发挥抗感染作用最主要的细胞是D巨噬细胞9.下列关于固有免疫与适应性免疫应答的关系说法错误的是E能协助B细胞产生不同类型的抗体10.能启动适应性免疫应答的细胞是C树突状细胞11.下列哪项不是固有免疫应答的特点C可产生免疫记忆12.关于固有免疫应答的抗感染作用下列说法正确的是C可以协助效应T细胞进入感染部位B型题:13.口腔中的唾液链球菌产生H2O2杀伤白喉杆菌和脑膜炎球菌属于哪种屏障C微生物屏障14.婴幼儿的中枢神经系统感染是哪种屏障发育不完善所导致D血脑屏障15.孕妇妊娠3个月内发生风疹病毒感染可导致流产是哪种屏障发育不完善所导致E血胎屏障16.眼泪中的溶菌酶可以杀伤细菌属于哪种屏障B化学屏障17.呼吸道的纤毛定向摆动属于哪种屏障A物理屏障第十六章超敏反应A型题:1.介导Ⅰ型超敏反应的抗体是B IgE类抗体2.与Ⅰ型超敏反应发生无关的免疫细胞是C Th1细胞3.与Ⅰ型超敏反应发生无关的生物活性介质是A 补体4.诱导B细胞产生IgE抗体的细胞因子是D IL-45.引发早期相过敏反应的主要介质是C组胺6.引发晚期相过敏反应的主要介质是C白三烯7.晚期相过敏反应通常发生于患者再次接受变应原后D6-12小时8.Ⅰ型超敏反应性疾病不包括E遗传性血管神经性水肿9.属于Ⅰ型超敏反应的疾病是A过敏性鼻炎10.预防Ⅰ型超敏反应发生最有效的方法是A查明变应原,避免与之接触或使用11.采用异种免疫血清脱敏疗法进行防治的超敏反应性疾病是D青霉素过敏性休克12.Ⅱ型超敏反应引起细胞溶解破坏的作用机制是C激活补体产生攻膜复合物使靶细胞溶解破坏13.与Ⅱ型超敏反应发生无关的免疫细胞或分子是B CD4+Th1细胞14.对ABO血型不合新生儿溶血症的错误叙述是C使新生儿红细胞溶解破坏的抗体为IgM类血型抗体15.能使胎儿或新生儿Rh-红细胞发生溶解破坏的抗体是 B IgG类免疫血型抗体16.Rh血型不合引起的新生儿溶血症多发生于C Rh-母亲再次妊娠,血型为Rh+的新生儿.。

免疫学重点整理免疫学重点整理第⼀章绪论(P14)1、名词解释:①⾃然免疫:⼜称为先天免疫性,是机体先天就有的⽽且始终存在的防御机制。

②获得免疫:是机体通过抗原诱导获得免疫应答⽽产⽣的对⾮⾃⾝物质(包括病原物)的抵抗性。

③体液免疫:指B淋巴细胞分化产⽣的浆细胞产⽣抗体作⽤于病原体的特异性免疫④细胞免疫:指T淋巴细胞直接作⽤于被病原体侵染的靶细胞的特异性免疫第⼆章抗原(P33)1、名词解释①抗原(antigen):能诱导机体产⽣免疫应答的物质就是抗原。

②半抗原与载体:本⾝没有免疫原性(不能诱发抗体的形成),但能与相应抗体结合的物质。

③抗原表位:结构已经明确了的抗原决定簇成为抗原表位,它是位于抗原物质分⼦表⾯或者其他部位的具有⼀定组成和特殊结构的化学基团。

④超抗原:⼀类可直接结合抗原受体,激活⼤量(2%~20%)T细胞或B细胞克隆,并诱导强烈免疫应答的物质,主要包括细菌和病毒的成分及其产物等。

⑤抗原组学:是建⽴在基因组学和蛋⽩质组学基础上的新兴领域,它正在成长为继基因组学和蛋⽩质组学后的科学热点。

利⽤基因组学可以预测疫苗的候选抗原,利⽤蛋⽩质组学可以筛选疫苗的候选抗原,利⽤抗原组学可以鉴定疫苗的候选抗原。

2、思考题①作为抗原要具备哪些基本特征答:应具备两种特性:其⼀:免疫原性,即抗原刺激特定的免疫细胞,使之活化、增殖、分化和产⽣免疫效应物质的特性。

其⼆:免疫反应性,即抗原能与相应的免疫效应物质特异性结合,产⽣免疫反应的特性。

具有这两种特性的物质称为完全抗原或免疫原,各种微⽣物和⼤多数蛋⽩质属于此。

有些⼩分⼦物质能与相应的抗体结合⽽具有免疫反应性,但不能诱导免疫应答,即⽆免疫原性,称为半抗原。

②超抗原与普通抗原的区别是什么答:1)常规抗原仅能激活极少数具有抗原特异性受体的T细胞或B细胞克隆;超抗原只需极低浓度即可激活多个克隆的T细胞或B细胞。

2)常规抗原与TCR超变区的抗原结合槽结合;超抗原的⼀段能与TCRVβ的外侧结合,另⼀端与MHC-Ⅱ类分⼦结合。

1.免疫的现代概念:免疫是指机体通过识别“自己”与“非己”成分,对非己物质进行识别、应答和予以清除的过程。

2.固有免疫与适应性免疫的特点:固有免疫的特点是先天具有、无特异性、无免疫记忆性。

适应性免疫的特点是后天获得、有特异性、有免疫记忆性。

3.免疫系统的功能:免疫防御、免疫监视、免疫自稳。

4.人体中枢免疫器官、外周免疫器官的类型:中枢免疫器官是T、B淋巴细胞发生、分化、发育、成熟的场所,包括骨髓和胸腺。

外周免疫器官是成熟T、B细胞定居和发生免疫应答的场所,包括淋巴结、脾和黏膜相关淋巴组织。

5.淋巴细胞再循环:淋巴细胞在血液、淋巴液、淋巴组织或器官反复循环的过程称为淋巴细胞再循环。

6.淋巴细胞妇巢:成熟的淋巴细胞趋向性迁移并定居于外周免疫器官的特定区域,称为淋巴归巢。

7.抗原的定义及双重属性:抗原是指能够与T、B细胞受体(TCR、BCR)特异性结合,启动免疫应答,并能与相应的免疫应答产物(抗体或效应细胞)产生特异性结合的物质。

抗原的双重属性指的是免疫原性和免疫反应性。

免疫原性是指抗原能够刺激机体产生抗体或效应细胞的能力,免疫反应性是指抗原与其所诱导的抗体或效应细胞发生特异性结合的能力。

8.半抗原:半抗原是指只有免疫反应性而无免疫原性的抗原。

9.表位(AD):又称抗原决定簇,是指抗原分子中决定抗原特异性的特殊区域或基团,它是TCR、BCR及抗体与其特异性结合的基本结构单位。

10.异嗜性抗原:在不同种属的动物、植物、微生物细胞表面存在着的共同抗原,最初由ForSSn1.an发现,又称为Forssman抗原。

11.影响免疫原性的主要因素:1.抗原的结构与生物学特性:异物性;分子量;复杂性;易接近性;可提呈性2.免疫系统的识别能力3.抗原与免疫系统的接触方式。

12.T细胞依赖性抗原(TD-Ag):指需要在APC和Th的参与下才能激活B细胞产生抗体的抗原。

绝大多数的天然抗原属于TD-Ag。

其特点是均为蛋白质抗原,分子量大,结构复杂,表位种类多,含有B细胞表位和T细胞表位,但每种表位的数量不多且分布不均。

名解:1.免疫(immunity)是机体识别“自己”, 排除“异己(非己)”过程中所产生的生物学效应的总和,正常情况下是维持内环境稳定的一种生理性防御功能。

2.免疫学(immunology)研究机体免疫系统结构和功能的独立学科。

3.T细胞决定簇(T细胞表位)T细胞决定簇位于抗原分子内部,必须由APC将抗原加工处理为小分子多肽并与MHC分子结合,然后才能被TCR所识别。

4.B细胞决定簇(B细胞表位)BCR能与未经APC加工的抗原发生反应,其识别的靶结构主要位于抗原分子表面的决定簇。

5.胸腺依赖性抗原(thymus dependent antigen, TD-Ag):由B细胞表位(半抗原)和T细胞表位(载体)组成,绝大多数蛋白质抗原属此类。

6.胸腺非依赖性抗原(thymus independent antigen, TI-Ag):由多个重复B细胞表位组成,可分为TI-1Ag和TI-2Ag。

7.抗原(antigen,Ag)是一类能刺激机体免疫系统使之产生特异性免疫应答、并能与相应免疫应答产物(抗体和致敏淋巴细胞)在体内外发生特异性结合的物质。

8.抗原决定基(antigenic determinant) 指抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团。

是被免疫细胞识别的靶结构,也是免疫反应具有特异性的物质基础。

也称为表位(epitope).9.超抗原(superantigen,sAg) 一类由细菌外毒素和逆转录病毒蛋白构成的抗原,能与多数T 细胞结合并为T细胞活化提供信号,极微量蛋白可活化多克隆T细胞,产生很强的刺激效果,故称为超抗原。

10.抗体(antibody, Ab)是B细胞接受抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生的糖蛋白。

主要存在于血清等体液中,能与相应抗原特异性结合显示免疫功能。

是介导体液免疫的重要效应分子。

11.免疫球蛋白:具有抗体活性或化学结构与抗体类似的球蛋白。

分泌型(secreted Ig, sIg)膜型(membrane Ig, mIg)12.ADCC:Antibody dependent cell-mediated cytotoxicity,抗体依赖细胞介导的细胞毒作用。

名次解释*免疫(immunity):机体免疫系统识别“自己”和“非己”,对自身成分产生天然免疫耐受,对非己异物产生排除作用的一种生理反应。

*免疫应答:免疫活性细胞对抗原的识别,自身活化.增殖、分化和产生效应的过程称为免疫应答。

*淋巴细胞归巢(lymphocyte homing):成熟淋巴细胞离开中枢免疫器官后,经血液趋向性定居于外周免疫器官或者组织的特定区域。

*淋巴细胞再循环(lymphocyte recirculation):淋巴细胞在血液、淋巴液和淋巴器官之间反复循环。

*抗原:能与T细胞的TCR或者B细胞的BCR结合,促使其增殖、分化,产生抗体或者致敏淋巴细胞,并与之结合,进而发挥免疫效应的物质。

*完抗原(complete antigen):同时具有免疫原性和免疫反应性的物质。

(蛋白质、病原微生物、动物血清)*半抗原hapten):只有免疫反应性无免疫原性的物质,又称不完全抗原。

(某些多糖、脂类、药物)*抗原表位(epitope)抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团;又称为抗原决定簇(antigen determinant)*共同抗原表位:不同抗原之间存在相同或者相似的抗原表位称为共同抗原表位。

*抗原结合价(antigenic valence):1个抗原分子中能与抗体结合的抗原表位的总数称为抗原结合价。

(天然蛋白大分子为多价抗原,半抗原为单价抗原)*交叉反应:抗体或者致敏淋巴细胞对共同抗原表位的反应,称为交叉反应。

*异嗜性抗原:与种属无关,存在于人、动物及微生物之间的共同抗原;亦称Forssman抗原。

*独特型抗原(idiotypic antigen):每种特异性TCR、BCR或抗体的可变区含有具备独特空间构型的氨基酸顺序(互补决定区,CDR),可作为抗原诱导自体产生相应的特异性抗体,这类独特的氨基酸序列所组成的抗原表位称为独特型(idiotype, Id)抗原,Id抗原所诱生的抗体称抗独特型抗体(AId)。

免疫学基础1免疫三大功能:免疫防御:是机体排除外来抗原异物的一种保护功能。

免疫稳态:机体清除衰老或损伤的细胞,进行自身调节,维持体内平衡的功能。

免疫监视:机体识别和清除突变细胞,防止发生肿瘤,控制癌变细胞的功能。

2免疫系统的组成:由免疫器官(黏膜相关淋巴组织、胸腺、骨髓、脾脏、淋巴结),免疫细胞(吞噬细胞、自然杀伤细胞,T细胞和B细胞),及免疫分子(补体、细胞表面分子、各种细胞因子)组成。

3免疫应答的分类:固有免疫(先天性免疫或非特异性免疫)和适应性免疫(获得性免疫或特异性免疫)4适应性免疫的作用特点:1识别自我与非自我 2特异性 3多样性 4记忆性 5自我调节性5克隆选择性学说:是1959年Burnet在研究免疫耐受性和Jerne的自然选择学说的基础上提出的克隆选择性学说。

6免疫系统定义:是机体执行免疫应答和免疫功能的组织系统。

7免疫器官按功能分为:中枢免疫器官和外周免疫器官。

8中枢免疫器官:也称初级免疫器官,是免疫细胞发生、分化、发育和成熟的场所,包括胸腺、骨髓和腔上囊。

是B 细胞分化发育的场所。

9T细胞分化成熟场所:胸腺B细胞分化成熟场所:骨髓10外周免疫器官:是成熟淋巴细胞定居的场所,也是淋巴细胞对外来抗原刺激产生免疫应答的主要部位,包括有:淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织。

11脾是体内最大的免疫器官。

12淋巴细胞归巢:成熟淋巴细胞离开中枢免疫器官后,经血液循环趋向性迁移并定居于外周免疫器官或组织的特定区域。

13 淋巴细胞再循环的生物学意义:1使带有各种不同抗原受体的淋巴细胞不断在体内循环,增加与抗原和APC接触的机会,有利于适应性免疫应答产生,许多免疫记忆性细胞也参与淋巴细胞再循环,一旦接触相应抗原,可迅速进入淋巴组织产生免疫应答,2充实淋巴细胞,即淋巴组织科从反复循环的“细胞库”正补充新的淋巴细胞,3保证淋巴细胞在组织中的均匀分布。

14抗原的概念:是指能刺激机体免疫系统诱导免疫应答并能与应答产物。

医学免疫学重点免疫学重点名词解释免疫:是⽣物机体的免疫系统通过特异性或者⾮特异性机制,识别“⾃⼰”或者“⾮⼰”, 排除外源性异物,从⽽维持⾃⾝耐受的⽣物学效应的总和,正常情况下是维持内环境稳定的⼀种⽣理性功能。

抗原:指能特异性诱导免疫应答,并且能与应答产⽣的抗体或效应细胞特异性结合的物质。

(英⽂缩写是Ag)表位:决定抗原特异性的基本结构或化学基团。

⼜称抗原决定簇或者抗原决定基.共同抗原:带有共同表位的抗原的不同的抗原性物质,⼜叫交叉抗原.佐剂:某些物质预先或与抗原同时注⼊体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫应答的类型,此类物质被称为佐剂。

免疫球蛋⽩:由抗原刺激B细胞转化为浆细胞所产⽣,并能与相应抗原特异性结合、具有免疫功能的球蛋⽩,也叫抗体(antibody,Ab)。

调理作⽤:某些抗体或者补体能够覆盖在颗粒性抗原的表⾯,有利于吞噬细胞的吞噬作⽤称之为调理作⽤补体(C):存在于⼈和脊椎动物⾎清、组织液中的⼀组球蛋⽩,经活化后具有酶活性,包括40余种成分,称为补体系统。

细胞因⼦(CK):由免疫细胞合成分泌的具有⽣物活性的⼩分⼦多肽物质的统称。

⽩细胞表⾯标志:指镶嵌在胞膜脂质双层结构中的膜蛋⽩,包括表⾯抗原、表⾯受体及其它分⼦,是⽩细胞间或⽩细胞与基质间相互识别的物质基础。

⽩细胞分化抗原:指⽩细胞(及⾎⼩板、⾎管内⽪细胞等)正常分化成熟为不同谱系、不同阶段以及活化过程中,出现或消失的细胞表⾯标志,多为跨膜糖蛋⽩。

分化群(CD): 来⾃不同实验室的单克隆抗体所识别的同⼀分化抗原。

MHC:(⼜称为主要组织相容性复合体).是位于哺乳动物某⼀染⾊体上的⼀组紧密连锁的基因群,其编码的产物是参与抗原提呈和T细胞激活的关键分⼦,在免疫应答的启动和免疫调节中发挥重要作⽤。

阳性选择:双阳性T细胞TCR与胸腺⽪质内上⽪细胞表达的MHC分⼦有效结合→该T细胞继续发育,否则程序性死亡.阴性选择:经历阳性选择的T细胞,其TCR可与胸腺髓质间质细胞(DC和Mφ)表达的MHC-⾃⾝抗原肽⾼亲和⼒结合,→该T细胞凋亡或⽆能。

医学免疫学重点总结 1 / 24 医学免疫学重点总结

第一讲绪论 1、概念: 1)、免疫(immunity):即免除疫病和抵抗疾病的发生。是机体识别“自己",排除“异己(非己)”过程中所产生的生物学效应的总和,正常情况下是维持内环境稳定的一种生理性防御功能. 2、免疫的三大功能: 免疫系统具有三大基本功能,即免疫防御(immunologicaldenfense)、免疫监视(immunologicalsurveillance)、免疫自稳(immunologicalhomeostasis)。 免疫防御(immunologicaldenfense)书:指机体防御及清除病原体的功能。Ppt:防止外界病原体的入侵及清除已入侵的病原体及有害的生物性大分子。 免疫监视(immunologicalsurveillance)指免疫系统识别、监视并清除体内出现的突变细胞及早期肿瘤的功能。 免疫自稳(immunologicalhomeostasis)指免疫系统清除体内衰老、损伤的细胞或其他成分,对自身正常成分产生免疫耐受、并通过免疫调节达到维持机体内环境稳定的功能。 3、免疫器官 免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。 免疫细胞包括淋巴细胞、DC、单核—巨噬细胞、中性粒细胞、嗜酸、碱性细胞、肥大细胞等一系列细胞。免疫分子包括免疫球蛋白(抗体)、补体、细胞因子、黏附分子、MHC等结构。免疫器官又分外中枢免疫器官和外周免疫器官。 中枢免疫器官包括骨髓(bonemarrow),胸腺(thymus),腔上囊(法氏囊,鸟类),中枢免疫器官为免疫细胞的发生、分化和成熟提供了场所。外周免疫器官包括淋巴结、脾和黏膜免疫系统,是成熟T细胞、B细胞等免疫细胞定居的场所,也是产生免疫应答的部位(即适应性免疫应答发生的场所)。 第二讲抗原 1、概念: 1)、抗原(antigen,Ag):书:是指能刺激机体免疫系统产生免疫应答,并能与免疫应答产物在体内外发生特异性结合的物质.Ppt:指能被机体免疫细胞识别,刺激和诱导机体的免疫系统产生抗体或效应淋巴细胞等免疫效应性物质,并能与相应免疫效应性物质在体内外发生特异性反应的物质。 2)、抗原决定基(antigenticdeterminant)(表位,epitope):书:指能被抗体、BCR医学免疫学重点总结 2 / 24 或TCR识别的,决定抗原特异性的特殊化学基团,因常存在于抗原分子表面,又称表位。PPT:

指抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团。是被免疫细胞识别的靶结构,也是免疫反应具有特异性的物质基础。 3)、胸腺非依赖性抗原(thymusindependentantigen,TI—Ag):指刺激B细胞产生抗体无须依赖T细胞辅助的一类细胞,又称T细胞非依赖性抗原。 4)、胸腺依赖性抗原(thymusdependentantigen,TD-Ag):指刺激B细胞产生抗体必须依赖T细胞辅助的一类细胞,又称T细胞依赖性抗原。绝大多数蛋白质抗原属此类。 5)、交叉反应(crossreaction):书:指两个具有相同或相似表位的抗体(或抗原)与不同抗原(或抗体)发生的反应.Ppt:抗原(或抗体)除与其相应抗体(或抗原)发生特异性反应外,有时还可与其他抗体(或抗原)发生反应,称为交叉反应。 2、抗原的基本特性: 抗原一般具有免疫原性和抗原性两种基本特性. 免疫原性(immunogenicity)指抗原能刺激机体产生免疫应答,诱导机体产生抗体或致敏淋巴细胞的能力。 抗原性(antigenicity)又称免疫反应性,指抗原能与其所诱生的抗体或致敏淋巴细胞特异性结合的能力。 3、决定抗原免疫原性的因素 1)、抗原自身因素: (1)异物性(foreignness):抗原免疫原性的本质是异物性。凡是在胚胎期未与淋巴细胞接触过的物质,自身成分发生改变,都会被机体免疫系统视为异物.抗原与机体间的种系亲缘关系越远,组织结构差异越大,异物性越强,其免疫原性就越强。 (2)、理化性质:①化学性质:蛋白质、糖蛋白、脂蛋白、多糖、核酸蛋白质的免疫原性强于其他,蛋白质一般具有良好的免疫原性;②分子大小及其结构:一般而言,抗原的分子量越大,其免疫原性越强.>10000有强免疫原性,<4000为弱免疫原性或无免疫原性;③结构复杂性④分子构象:抗原分子的空间构象会很大程度的影响其免疫原性。例如构象表位丢失,则抗原会失去免疫原性.⑤易接近性:抗原表位能被淋巴细胞抗原受体所接近的程度.易接近性越好,免疫原性相对越强。⑥物理状态:一般状况下,聚合状态>单体,颗粒状〉可溶性. 2)、宿主因素:包括遗传因素和年龄、性别与健康状态两方面。 3)、免疫方式: 免疫方式是指进入宿主内的抗原剂量、途径、间隔时间、次数以及免疫佐剂类型等因医学免疫学重点总结 3 / 24 素。

剂量 剂量适中 途径 皮内>皮下注射〉肌内〉腹腔〉静脉 次数与间隔:次数不宜太多,间隔适当 佐剂(adjuvant) 完全和不完全弗氏佐剂 4、抗原决定基(表位)的分类: (1)、根据表位的结构分类: 可分为线性表位和构象表位。 线性表位又称顺序表位,是由连续排列的氨基酸残基所形成的表位。构象表位由序列上不连续的氨基酸残基在空间上通过折叠形成特定构象又称非线性表位。 (2)、按抗原决定结合对象分类: 可分为T细胞表位和B细胞表位. B细胞表位即B细胞的BCR识别的表位,主要存在于天然抗原表面,以构象表位为主,不需要APC对抗原的处理和提呈.T细胞表位即T细胞的TCR识别的表位,属于线性表位,需要先被APC识别,并之后与MHC形成复合物才能最终被相应的T细胞识别。 5、抗原分类(亲缘关系): 可分为异种抗原(xenogeniceantigen)、同种异型抗原(allogenicantigen)、自身抗原(autoantigen)和异噬性抗原(heterophilicantigen). 异种抗原(xenogeniceantigen)指来源于另一物种的抗原。 同种异型抗原(allogenicantigen)指来自同一物种不同个体间的抗原,也成为同种抗原。 自身抗原(autoantigen)指那些能在某些病理情况下使免疫系统对自身成分发生免疫反应的自身成分。 异噬性抗原(heterophilicantigen)指一类与种属无关,广泛存在于人、动物及微生物间的共同抗原。 第三讲抗体 1、概念: (1)抗体(antibody,Ab):抗体是介导体液免疫的重要效应分子,是B细胞在抗原刺激下增殖分化为浆细胞,产生的能特异性识别、结合和清除相应抗原的,具有免疫功能的球蛋白。 (2)免疫球蛋白(immunoglobulin,Ig):具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球医学免疫学重点总结 4 / 24 蛋白统称为免疫球蛋白.

(3)抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC):IgG与肿瘤或病毒感染的靶细胞结合后,其Fc段(即可结晶片段)与NK细胞、巨噬细胞和中性粒细胞表面相应IgGFc受体结合,促使细胞释放细胞毒颗粒,杀伤靶细胞,称为抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用。 (4)调理作用:IgG与细菌等颗粒性抗原结合后,可通过其Fc段与中性粒细胞和巨噬细胞表面相应IgGFc受体结合,增强吞噬细胞的吞噬杀伤能力,此即抗体的调理作用. 2、免疫球蛋白的结构: (1)、四肽链的基本结构 经化学结构和X线晶体结构分析证实,所有Ig分子的单体结构都是由四肽链的对称结构,包括两条完全相同的分子质量较大的重链(H链)和两条完全相同的分子质量较小的轻链(L链),彼此以二硫键链接而成“Y”字形。 重链:约450个氨基酸,根据重链恒定区的分子结构和抗原特异性的不同,将重链分为γ、α、μ、δ、ε;相应的人类免疫球蛋白:IgG、IgA、IgM、IgD、IgE 轻链:约210个氨基酸,根据轻链恒定区抗原性不同,分为和两种。在不同种属的动物与链的比例不同,人:2:1,小鼠:20:1 (2)可变区和恒定区 可变区(variableregion,V):重链和轻链近N端约110个氨基酸序列的变化很大,其组成和排列有较大差异,并决定抗体与抗原结合的特异性。高变区(hypervariableregion,HVR)在V区中,某些特定位置的氨基酸残基的排列顺序高度可变,此为HVR。骨架区(frameworkregion,FR)V区中非HVR部位的氨基酸组成和排列相对保守,此为FR。 恒定区(constantregion,C端),在同一种属中其氨基酸的组成或排列比较恒定,相对保守。例:CH1,CH2,CH3,CH4 铰链区(hingeregion),位于CH1和CH2之间可转动的区域,含丰富的脯氨酸,因此易伸展弯曲,有利于IgV区与抗原互补性结合;有利于暴露补体结合位点;对蛋白酶敏感。 结构域(domain),免疫球蛋白的多肽链分子可折叠成若干个由链内二硫键连接的球形结构域。每个球形结构域约由110个氨基酸组成,具有一定的生理功能,故又称为功能区。 3、免疫球蛋白的功能: V区的功能:特异性识别和结合抗原 医学免疫学重点总结 5 / 24 C区的功能:激活补体;细胞亲嗜性(与细胞表面受体结合);调理作用;抗体

依赖细胞介导的细胞毒作用(ADCC);介导Ⅰ型超敏反应 4、免疫球蛋白的水解片段: 在一定条件下,免疫球蛋白肽链的某部分易被蛋白酶水解.木瓜蛋白酶(papain)和胃蛋白酶(pepsin)是最常用的Ig蛋白水解酶,并可借此研究Ig的结构和功能. 木瓜蛋白酶水解:水解部位在重链链间二硫键的近氨基端(即N端)。水解为2个完全相同的抗原结合片段(fragmentofantigenbinding,Fab)和1个可结晶片段(fragmentcrystallizable,Fc)。 胃蛋白酶水解:水解部位在重链链间二硫键的近羧基端(C端)。水解为1个具有双价活性的抗原结合片段F(ab’)2(能与不同抗原分子上的两个相同抗原表位结合,且,可发生凝集反应或沉淀反应)和多个没有功能的片段(pFc’)。 5、各类免疫球蛋白的生物学活性:尤其记忆具有特征性的特点 (1)IgG: 血清中的主要抗体成分(75-80%);半寿期长(20-23天); 出生后3个月开始合成,3—5岁接近成人水平; 多数抗菌、抗病毒、抗毒素抗体均属IgG类 是唯一能通过胎盘的Ig,发挥自然被动免疫功能; 具有活化补体经典途径的能力(IgG3〉IgG1〉IgG2); 具有调理作用、ADCC作用和结合SPA(葡萄球菌A蛋白)等; 参与Ⅱ型、Ⅲ型超敏反应,某些自身免疫病的抗体也属IgG。 (2)IgM: 为五聚体,分子量最大,称为巨球蛋白(macroglobulin); 个体发育中最先出现的Ig,胚胎晚期即能产生,脐带血IgM增高提示胎内感染(如风疹病毒、巨细胞病毒感染等); 抗原初次刺激机体时,是体内最先产生的Ig;血清IgM升高说明有近期感染; 有强大激活补体能力和调理作用,在机体早期免疫防御中具有重要作用; 天然血型抗体是IgM; 未成熟B细胞表达mIgM,记忆B细胞mIgM消失。 (3)IgA: 分为单体的血清型和二聚体的分泌型IgA;