安康民俗文化的历史与发展浅谈

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:6

安康历史典故一、安康的历史背景1.1 安康的地理位置安康位于中国陕西省的南部,地处秦巴山脉与汉水之间,是一个具有悠久历史和丰富文化的地方。

1.2 安康的历史沿革安康的历史可以追溯到上古时期,是巴蜀文化与中原文化的交汇地带。

在古代,这里是蜀汉、东晋、南北朝、隋唐等多个朝代的都城。

安康曾是陕西省的首府,有着丰富的历史文化遗产。

二、安康的历史典故2.1 “盘石飞船”传说相传在古代,安康一带有一块巨大的盘石,形状像一艘飞船。

据说,这块盘石是太古时期一位神仙所留下的,可以带领人们飞翔。

这个传说在当地流传了很长时间,成为安康的一个历史典故。

2.2 “秦楼楚馆”故事古代安康地区曾经是蜀地和秦地的交界处,因此形成了秦楚文化的独特风采。

据传,在秦汉时期,安康地区曾经有一座宏伟的楼阁,名为“秦楼楚馆”,吸引了许多才子佳人前来。

这个故事表达了安康作为文化中心的重要地位。

2.3 “赤水奇观”传奇赤水是安康境内的一条河流,因其水色如血而得名。

相传,在古代,有一位名叫杜仙庄的人,他每天都会到赤水边洗涤身体,结果奇迹出现了,他的顽疾得到了治愈。

这个故事流传开来,成为安康的一则传奇。

2.4 “荆轲刺秦王”事迹荆轲刺秦王的故事,相信大家都非常熟悉。

而不知道的是,荆轲的故乡就在安康附近的一个小山村。

荆轲英勇无畏的精神感染了当地的人们,成为了安康历史上的一段佳话。

三、安康的历史文化3.1 安康的传统节日安康有许多传统节日,如春节、元宵节、端午节等。

这些节日反映了当地人民的风俗习惯和文化传承。

3.2 安康的特色美食安康有许多独特的美食,如安康板面、水盒子、酿皮等。

这些美食代表了当地的独特饮食文化。

3.3 安康的传统手工艺安康还保留了许多传统手工艺,如染织、陶瓷、竹编等。

这些手工艺代表了当地人民的智慧和创造力。

3.4 安康的历史遗迹安康有许多历史遗迹,如秦楚古城、楼观台、武侯祠等。

这些遗迹是安康丰富的历史文化的见证。

3.5 安康的传统民俗安康还保留了许多传统民俗活动,如舞狮、龙舟比赛等。

xx民俗安康的民俗风情极其复杂,既有历史的沉淀,也有地域的关联;既有民族渊源,也有宗教的影响和侵蚀;既有神秘色彩,又有实用价值。

这种呈现出由多元素组合而成的厚道豪放、古朴典雅、别具一格的凝聚体,随着人口的流动,集聚而相互碰撞,相互兼容,相互异化,甚至重新组合,显示出了极其旺盛的生命力。

年俗。

进入腊月,人们便开始忙碌,一直忙到腊月三十日,过年便正式开始。

大年三十晚饭前,家家户户必须把房子、院落、房前屋后打扫干净,收拾清整,贴好大红对联(有丧服的人家贴黄色或绿色对联)及门神、窗花等,大门及堂屋、卧室、灶房、牲畜圈等处都要贴相应的对联。

一切准备就绪,便开始点腊烛、烧香、燃放爆竹、祭祀先祖。

之后,全家大小便共聚一桌吃“团圆饭”,俗谓“团年”。

晚上,各家灯火通明,炉火熊熊,老少彻夜不眠,围炉“守岁”,俗称“坐年根”。

在守岁的同时,合家大小依次要洗澡,换新衣,包饺子,准备迎接新年的到来。

待到子时(相当于今23时—1时),万家鞭炮齐鸣,意为“接天星”,“迎财神”,有的还摆上香案,行跪拜之礼。

据说谁家鞭炮响得最先,财神就先光临谁家。

然后,便是晚辈为长辈们磕头拜年,长辈们也将事先准备好的“压岁钱”给孩子。

同家分居的人,便开始相互奔走拜年,通宵达旦,直到初一早上。

安康人从初一到初十,还有以观看天气的好坏预测五谷六畜是否兴旺的习俗。

相传每天天气都有预示。

即:初一观鸡,初二观狗,初三观羊,初四观猪,初五观牛,初六观马,初七观人,初八观谷(庄稼),初九观果(果树),初十观菜。

俗称“新春十日晴,丰年乐太平,新春十日阴,谷米贵如金”。

端阳节和赛龙舟。

端阳节民间俗称端午节,是一年中的三大节日之一,传说是为祭祀楚国三闾大夫,爱国诗人屈原而相沿至今的一种民俗。

大概与屈原《楚辞》所描述的湘楚习俗有关,也因湖广移民安康的传播和影响有关,端阳节的南国风情在安康民间特别浓郁,下面就略加介绍给大家。

在节日前几天,安康城乡的大街小巷便相继有各种各样的香包、花裹肚及雄黄、香面和变蛋出售,包粽子用的笋阔叶、蓼叶、苇叶、马兰草、棕树叶(用于捆绑粽子)、糯米、大枣、红豆也陆续上市,满街一片浓香。

安康文化发展案例安康是陕西省的一个地级市,也是一个历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

在文化发展方面,安康有着丰富的案例。

下面列举了十个以安康文化发展为题的案例。

1. 安康是中国传统医药的发源地之一,有着悠久的中医药文化。

安康市积极推动中医药文化的传承与发展,举办了一系列中医药文化活动,如中医药知识讲座、中药材采摘体验等,吸引了广大市民和游客前来参与。

2. 安康是中国纸张的发源地之一,有着深厚的造纸文化。

市政府在安康市建设了一座纸张博物馆,展示了安康纸张的历史、制作工艺等内容,吸引了大量游客前来参观。

3. 安康是中国陶瓷的重要产地,有着独特的陶瓷文化。

市政府在安康市建设了一个陶瓷艺术中心,举办了一系列陶瓷艺术展览和交流活动,促进了陶瓷文化的传承与发展。

4. 安康是中国古代战国时期的重要史迹之一,有着丰富的历史文化遗产。

市政府投入资金修复了安康古城墙,并将其打造成为一个历史文化旅游景点,吸引了大量游客前来观光。

5. 安康是中国传统音乐的发源地之一,有着悠久的音乐文化。

市政府每年都会举办安康音乐节,邀请了众多著名音乐家和乐团来到安康表演,推动了音乐文化的传承与发展。

6. 安康是中国传统舞蹈的发源地之一,有着独特的舞蹈文化。

市政府每年都会举办安康舞蹈艺术节,邀请了众多著名舞蹈家和舞团来到安康表演,推动了舞蹈文化的传承与发展。

7. 安康是中国传统文学的发源地之一,有着丰富的文学资源。

市政府每年都会举办安康文学节,邀请了众多著名作家和文学爱好者来到安康交流,推动了文学文化的传承与发展。

8. 安康是中国传统绘画的发源地之一,有着独特的绘画文化。

市政府每年都会举办安康绘画展览,展示了安康地区的绘画作品,推动了绘画文化的传承与发展。

9. 安康是中国传统建筑的发源地之一,有着丰富的建筑文化。

市政府投入资金修复了安康古建筑群,如古庙、古楼等,吸引了大量游客前来观光。

10. 安康是中国传统文化的发源地之一,有着深厚的传统文化底蕴。

秦巴明珠汉水安康制作:柳体宸江宜峰李聿晰一、陕西安康的民俗风情:1.文化:缘于安康特殊的地域,尤其是历史上的移民活动,使安康在与周围多元文化相交相切中,交汇融合、嬗变成一个独具特质的区域文化。

安康曾是古代巴国之地,又是蜀国的属地,巴蜀文化奠定了安康文化最早的基因;汉水流域是荆楚文化的摇篮,也是荆楚文化的根基。

荆楚文化对安康人文的漫长浸润,在安康的风俗民情、人格心理中注入了更多的秦风楚韵;秦文化、中原文化,乃至羌氐文化,也为安康文化增色添彩。

兼收并蓄,集万花于一束,熔众家为一炉,风气兼南北,语言杂秦楚,既有巴蜀之雄浑刚强,又有荆楚之柔媚清丽,也有三秦之古朴粗犷,还有中原文化的质朴通达。

既沉实稳重又洒脱灵秀,既飘逸浪漫又憨厚野朴。

刚而不烈,柔而不软,兼具四方气脉而又独具风韵和骨质。

这些特色不仅表现在文学、书法、雕刻、古建筑、古文化遗址上,更表现在非物质文化遗产的各门类中,汉调二黄、紫阳民歌已于2006年列入第一批国家级“非遗”名录,小场子、八岔戏、安康道情、龙舟节等已列入第一批省级“非遗”代表作名录。

绚丽多彩、鲜活质朴的安康文化正魅力四射。

2.民俗:安康受自然条件、人口构成、经济特点、宗教信仰、文化状况等影响,民俗风情复杂多元。

受中国传统文化熏陶,安康秦风楚韵,民风淳朴,注重礼仪,民俗独特,文化内涵十分丰富。

在中国传统节日习俗中,诸如春节贴春联、贴年画,除夕守岁,拜年,长辈给晚辈压岁钱;正月十五闹元宵、耍社火、猜灯谜;清明节扫墓,祭奠祖先;端午节门上悬艾蒿、吃粽子;中秋节家人团圆,吃月饼、赏月;重阳节登高、赏菊;腊八节吃腊八粥等,这些习俗与全国其他地区大同小异。

进入21世纪后,也有人除了保持着一定的传统节令习俗外,开始过起了圣诞节、情人节、父亲节、母亲节等。

受巴蜀和秦楚影响的安康人,民俗内容十分宽泛,几乎是无时不有,无处不在。

衣、食、住、行、娱乐等方面,形成了自己的独特的生活方式,有人将这些生活方式和习俗概括为“安康八大怪”:“家家户户泡酸菜,蒸面稠酒人人爱,尼龙袜子套草鞋,石板上房当瓦盖,背篓里面把娃带,虫虫能当下酒菜,杀猪不卖薰起来”。

安康民俗文化的特征及其成因郭华正王忠明民俗,即民间风俗,是指一个国家或民族广大民众所创造、享用和传承的社会生活文化。

“民俗起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩布和演变,为民众的日常生活服务。

”(《民俗学概论》,钟敬文主编,上海文艺出版社,1998年版)。

安康,是一个拥有世界上很美丽名字的地方,她凝聚了人类希望的吉祥字眼——幸福安康!也是中国历史上一个很重要而美丽的城市,有着与华夏同频共振的文明。

位于中国古老的“江、淮、河、汉”四大江之一的汉江上游,陕西南部。

民俗学家把我国的民俗文化风情从地域上划分为七大圈。

安康从地域上归属“长江流域风俗文化圈”。

其特点是秀美与精巧,但又兼具黄河流域重乡土情意、厚道豪放、古朴典雅的传统文化特色。

在本源文化、移民文化、秦汉文化、荆楚文化、巴蜀文化、宗教文化等多种文化的相互撞击、交融、兼容的综合作用下,形成的安康民俗文化,除具有人类民俗文化的共性特征外,还以其历史的悠久性和传承的多元交融与兼容并蓄特征,成为民俗文化园地中别具一格的奇葩。

一、安康民俗文化源远流长。

中国古史的传说时代就有安康民俗文化的元素。

安康不仅有史前神话传说:女祸补天、大禹治水且有历史遗迹,如平利女娲女(史称中皇山),人民敬仰崇拜励精图治的女娲,早在夏代于此山建灵宝寺(后改为中皇庙、女娲庙),有现存于平利县文化馆的《中皇山女娲氏庙碑》为证。

乾隆《平利县志》列入“艺文”收录。

《安康碑版钩沉》又将此安康碑文作为首篇录入。

唐宋以来,女娲庙历经修葺扩建,清代又重修,房屋达百余间的宏伟规模,成为邑县当时最大的庙宇。

香火鼎盛,誉为“名胜之方”并有诗文赞美。

今不仅沿承女娲山名,以女神之名起了乡镇名叫“女娲山乡”为全国罕见,还有以女娲为茶起名“女娲银针”,同时也是旅游、祭祀圣地。

大禹同其父亲鲧相继治理洪水以利万民的神话传说,在安康也是家喻户晓,世代颂之。

今旬阳县城东60公里汉江北岸关口镇江北村,相传为大禹疏浚汉江时的憩身之所,已列为重点文物保护单位,其歌功颂德之诗文,多有文献记载。

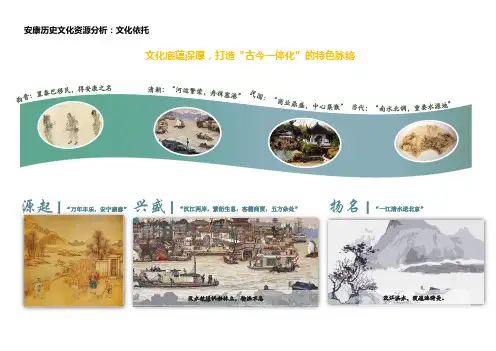

安康历史位居汉水上游的安康,作为华夏文化的发祥地之一,其人文历史可上溯到20~200万年以前,其典型物证是1990年在安康汉江北岸关庙发现的旧石器文化遗址,该遗址使安康成为连接黄河与长江流域旧石器文化的重要环节即过渡带。

进而说明,大约在20~200万年前,就有原始先民们在汉江上游劳作生息繁衍,他们的拓荒为新石器汉水上游的经济文化发展奠定了基础,成为后世及当今汉水文化的开拓者。

之后,类似李家村和半坡类型文化和典型的长江流域新时器文化的典型代表是1988年在紫阳出土的白马石新石器文化遗址。

该遗址因其研究巴蜀文化起源发展提供了新的考古证据而被命名为白马石遗址。

除此外,还有汉阴县渭溪乡交通村阮家坝发掘的含细绳纹里黑外红陶钵和细绳纹夹砂灰白陶器,因其具有李家村文化特征,从而把安康历史文化有据可查的发生时间提前到7000年以前。

因其地理和历史原由,璀灿斑斓、异彩纷呈的安康历史文化不仅与华夏文化有着极强的同一性,又有着鲜明的个性和地域特征,表现为多元性和包容性,东西融汇,南北兼蓄,这便是既有三秦文化、中源文化、甚至羌氐文化的影响,又有巴蜀文化和荆楚文化的基因,经过数千年的溶和、积淀,便形成了当今的汉水文化。

汉江——安康是秦巴之间的唯一交通孔道,历史上曾有西周秦汉隋唐10多个王朝设都关中,汉水及安康距此仅一山之隔,为了把东南各地贡赋运往京畿,统治者不得不把汉江航运当做生命线加以保护和开发,如同子午栈道和褒斜栈道,汉江与封建王朝的兴衰存亡息息相关。

这也就决定了安康文化的“水性”,即这块土地的文化不仅在形式上而且在内容上都打上了水的烙印,或者说,这里的文化的基因是“水”。

对其影响最大的是荆楚和巴蜀文化,因为共生一山系,共处一水脉,还因为,春秋战国之际,今安康疆域属楚,同时受到巴蜀文化的强烈辐射。

秦统一天下后,安康长期属秦,秦文化对安康的深远影响及以后的文化颇具秦汉唐风格便是一种必然。

安康文化具有厚重和神秘色彩,华夏文化中的许多“经典”、“始祖”在这里都留有印记。

安康民俗安康民俗地处秦头楚尾,背倚汉水的安康,因其独特的地理位置和环境,历史上曾长期受到三秦文化、巫楚文化、巴蜀文化及羌氐文化的影响,经过数千年的溶和、积淀,形成了独具特色地域和民族特色的汉水文化。

作为汉水文化的重要组成部分,安康的民俗风情极其复杂,既充满神秘色彩,又有很强的实用价值,呈现出由多元素组合而成的古朴豪放、厚重典雅、别具一格的凝聚体,并随着社会的变迁不断演变、发展,显示出了极其旺盛的生命力。

这里对安康地区至今仍盛行的一些民俗作简要介绍。

年俗在安康一代,春节又俗称“过年”。

进入腊月,人们便开始为过年忙碌起来,办年货、杀年猪、扫尘等,一直忙到腊月三十日,过年才正式开始。

腊月初五“煮五豆”。

一大早,就把苞谷、小麦、大米、小豆、黄豆等粮食和豆类掺在一起煮着吃,凑够五种以上材料就可以,而且要多煮一些,从初五起每天掺一点进去吃,一直吃到腊月初八。

“煮五豆”,寓意五谷丰登,连年能有好收成,“吃五豆”也是享受一年来辛勤的劳动果实。

杀年猪。

一进入“数九”,秦巴腹地的山民们家家户户便开始杀年猪了。

杀年猪通常要看个好日子(不懂咋看)。

一家杀猪,通常村里的其他壮汉都会前去帮忙,轮流进行。

杀完年猪后,主人家大摆筵席,款待帮忙的人,邻里之间也会相互请客,年的气氛就在这时浓郁起来。

选择这个季节杀猪,一是到“数九”天后,也没有什么新鲜饲料可以喂了,二是这个时候杀的肉可以长时间保存而不变质,更主要地是为过年做好充分准备。

腊月初八“吃腊八”。

到初八这一天,家家都要“吃腊八”,所谓的“吃腊八”,就是吃腊八粥,主要是包“扁食”,将“扁食”和红白萝卜、白菜、肥瘦肉丁、豆腐丁和大米一起煮,还有的顺便擀几个面片,搓几个“麻食”,凑够八样一起来煮。

“包扁食”大有讲究,“扁食”又叫“背抄手”、“疙瘩”,各地的说法不同,但做工却是一样,都是擀面后,切成方片,中间包馅,对折后(下边的皮稍微高一点),把上方两个边子向背稍弯,再把两头弯回在一起,捏紧就可以,这也就是为什么叫“背抄手”的原因,做工十分类似包饺子,只是“擀皮”和“包”的工艺不同而已。

安康文化传统

安康,古称“白水”,位于中国陕西省中部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

安康以其独特的文化传统而闻名于世,这些传统代代相传,成为了这座城市的精神支柱。

安康的文化传统源远流长,融合了汉、藏、羌、苗等多种民族的文化元素。

这里有着丰富多彩的民俗文化,包括舞蹈、音乐、戏剧等各种表演艺术,每逢节日和重大活动,都会有各种民俗表演,让人们感受到浓厚的地方风情。

安康还有着独特的传统手工艺,如安康文化砚台、安康葫芦雕刻等,这些手工艺品传承了千年的工艺技术和文化内涵,成为了安康文化的一张名片,吸引了众多游客前来观赏和购买。

此外,安康的饮食文化也是其文化传统的重要组成部分。

安康的美食以米面为主,有着独特的口味和制作工艺,如米面制品、羊肉泡馍、臊子面等,这些美食传承了古老的制作方法和独特的风味,成为了安康人日常生活中不可或缺的一部分。

安康的文化传统不仅体现在民俗、手工艺和饮食上,更体现在人们的生活方式和价值观念中。

安康人勤劳朴实,敬老爱幼,讲究礼仪,注重家庭和睦,这些传统美德一代代传承下来,成为了安康人的精神支柱。

安康的文化传统是这座城市的宝贵财富,它不仅丰富了人们的精神生活,更为这座城市增添了独特的魅力。

相信在未来的岁月里,安康的文化传统将继续传承下去,为这座城市的发展和繁荣注入新的活力。

243科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON 学 术 论 坛1 民俗文化的概念与类型民俗文化,是以民间文化和民俗风情为主体,在物质、精神以及制度上展现的民间文化传统形态。

它包括生产与生活习俗、岁时习俗、礼仪制度习俗、社会组织习俗、民间文学、艺术等。

民俗文化是各个民族精神情感、道德传统、个性特征、民族亲和力凝聚力的载体,保护重视、开发整合那些最具民族风格、地区特色的风俗习惯、民间艺术、民俗礼仪等文化资源,对于弘扬我中华民族传统文化有着极其重要的作用。

民俗文化也被称为“民俗旅游资源文化”。

之所以将“民俗文化”与“旅游”紧密相连,是因为旅游本身就和民俗文化有着密切关系。

旅游发展对一个地区的民俗起着至关重要的传承作用,浩如烟海的历代游记文献不仅是我国旅游发展史的见证,更保存了大量不同朝代的民俗资料,为今天民俗史的研究奠定基础;旅游是旅游者对旅游地景观的观赏行为,又是一次对旅游地的认知过程。

民俗既反映了旅游地的历史,又体现了旅游地的文化和社会生活。

丰富有趣的民俗知识开拓了旅游者的视野,使之得到更佳精神享受。

2 安康地方民俗概说安康民间习俗、民间文化的历史背景比较复杂,呈现出多元性。

这里早在春秋战国时期就受巴、楚、秦三地文化影响;宋元以后战乱连年,经济凋敝,民间文化习俗渐趋淡薄;明清以来湘、鄂、晋、川、滇及关中等地流民为避战乱纷纷迁入,四方人士杂处,各地风俗与安康本土民俗长期交融演变,最终形成今天的安康地方民俗。

2.1岁时节令民俗活动除了春节、元宵节、清明节、端阳节、中秋节、重阳节等祖国各地通行的传统节日,安康本地民间极具特色、广受重视的节日还有以下几项。

龙头节。

农历二月二这一日,是安康民间传说中“龙抬头”的日子。

人们代代相传地下冬眠的龙会在这一天被春雷唤醒,赶上天去行云布雷。

民间传统习俗,这一天要打扫房舍、清洁卫生、驱逐害虫等。

晒衣节。

时间是农历六月初六。

安康的民风民俗安康,位于陕西省南部,是一个历史悠久、文化积淀深厚的地方。

在这里,民风淳朴,民俗传统悠久,反映了当地人勤劳朴实、热情好客的生活态度。

下面将介绍安康的一些典型民风民俗,让我们一起领略这片土地独特的风情。

一、丰收节庆安康人热爱丰收节庆,每到秋收时节,家家户户都会举行丰收庆典,欢庆收获的喜悦。

最具代表性的是各地举行的丰收文化节活动,如灌阳县的葛根文化节、旬阳县的葡萄节等。

在这些节庆中,人们穿上节日盛装,载歌载舞,共庆农民劳动所得的硕果。

丰收节庆不仅丰富了当地人的生活,也成为了当地重要的旅游景点,吸引着越来越多的游客前来体验。

二、传统民俗游戏安康地区有许多传统的民俗游戏,如踢毽子、搓麻将、打小皮球等。

这些游戏源远流长,代代相传,是安康人儿时的欢乐时光。

尤其在传统节日和婚庆喜事中,这些游戏更是欢乐不断,给人们带来无尽的乐趣。

这些传统民俗游戏在当地民众中仍然很受欢迎,也是传承和弘扬民俗文化的一种形式。

三、节气习俗安康地区拥有丰富的民俗节气习俗,如立春、清明、夏至、中秋等。

在这些节气中,人们会进行各种各样的习俗活动,以祈求风调雨顺、人丰家盛。

比如在冬至节,家家户户都会吃饺子,象征着团圆和幸福;在清明节,人们会祭祖扫墓,缅怀先人,表达对逝去亲人的思念之情。

这些节气习俗贴近人们的生活,也展现了安康人对自然的敬畏和对传统文化的传承。

四、民间传统艺术安康地区有着丰富多彩的民间传统艺术,如秦腔、阳春白雪等。

这些传统艺术形式,是安康文化的重要组成部分,承载着历史的沧桑和民族的情感。

秦腔是安康地区最具代表性的戏曲形式,其富有地方特色和独特韵味,吸引了众多观众的喜爱。

阳春白雪是当地的一种传统舞蹈,动作简洁大方,富有生活气息,是安康人民心中的经典之作。

这些民间传统艺术形式,不仅丰富了当地人的文化生活,也成为了推动地方文化发展的重要力量。

总之,安康的民风民俗源远流长,给这片土地增添了独特的文化魅力。

在这里,人们尊重传统,珍爱民俗,将这些宝贵的文化遗产代代相传。

安康市地域文化特色与旅游经济发展研究一、引言安康市是陕西省下辖的一个地级市,是陕南的重要城市,也是关中地区与巴蜀地区的重要枢纽城市,具有得天独厚的交通优势。

同时,安康市还蕴含着丰富的历史文化遗产和自然景观,是一个具有很高旅游价值的城市。

在加强旅游经济发展和保护文化遗产的同时,安康市也需要在自身地域文化特色的基础上,进行旅游资源的整合和开发,以实现旅游经济的良性发展和可持续发展,促进当地经济社会的繁荣和增长。

二、安康市地域文化特色的概述1.历史文化遗产安康市是历史悠久的文化名城,据考古工作者所述,安康的文化遗迹可以追溯到新石器时代。

汉代时期,安康被称作“夏阳”,魏晋南北朝时期,又改名为“安康”,是古丝绸之路上的一个重要节点。

在安康市内,有大量的历史文化遗产,如明代建筑物、清代历史遗迹、古城墙、城门关等,除此之外,还有“谭嗣同故居”“陕南苏区革命根据地”等重要的近现代历史文化遗产。

2.自然景观安康市位于秦岭南麓,拥有包括秦岭山区、黄土高原、淮河秦巴山地森林区在内的丰富的自然资源。

其中,秦岭山区和淮河秦巴山地森林区,是安康市旅游的重要资源,它们都拥有着壮丽如画的自然景观和丰富多样的动植物资源。

此外,在安康市还有世界自然遗产自然保护区——华山洞和国家级地质公园——界首峰,也是安康市的自然旅游重要景点。

3.民族文化安康市是陕南的主要民族聚居区之一,这里居住着汉、苗、彝、土家、回等多个民族,他们的风俗、传统文化、宗教信仰、节日习俗等,都是安康市独特的民族文化特色。

如安康宝象苑寺庙,它是亚洲最大的佛教胜地,吸引了来自世界各地的信徒和旅行者;又如安康的水车文化,作为闻名全国的“水车之乡”,安康市拥有着大量的传统水车,这些古老的水车不仅是安康市民生活的重要配件,也是民众漫长岁月中不可分割的文化记忆和地域纽带。

三、安康市地域文化特色与旅游经济发展的关系研究1. 地域文化特色是吸引旅游者的重要因素地域文化特色是旅游资源的一个重要组成部分,安康市良好的地域文化特色能够吸引越来越多的旅游者,有效地促进安康市旅游经济的发展。

魅力安康摘要:安康的民俗风情十分复杂,而她之所以能让很多人记住,是因为她拥有长江最大汉江,以及一年一度的龙舟赛的缘故。

关键词:端午节、龙舟竞渡、烧酒安康古称金州,地处秦岭和大巴山地之间,位于陕西省东南部,东临湖北,南接四川,是陕西省水、热资源最丰富的地区。

安康虽然地处偏僻的秦巴山区,但因为地处秦头楚尾,使安康文化表现出亦秦亦楚的交融性文化特色。

安康的民俗风情极其复杂,既有历史的沉淀,也有地域的关联;既有民族渊源,也有宗教的影响和侵蚀;既有神秘色彩,又有实用价值。

这种呈现出由多元素组合而成的厚道豪放、古朴典雅、别具一格的凝聚体,随着人口的流动,集聚而相互碰撞,相互兼容,相互异化,甚至重新组合,显示出了极其旺盛的生命力。

安康虽然有着与别的地区一样的节日,但庆祝形式却有自己的特色。

端午节是是一年中的三大节日之一。

节日那天早上几乎家家户户都要在门框上插上艾枝和菖蒲,传说菖蒲是屈原的佩剑化成的,插在门上可以驱邪避疫。

还要给孩童们佩带用中草药甘松、白芷、川芎、当归等为香料做成的香包。

但现在很难见到这种香包了。

人们吃粽子、鸡蛋、煮熟的大蒜、喝雄黄酒,还要给每个人的耳朵、鼻孔抹上雄黄酒,以辟疫疬、驱五毒。

端午节在安康还有一项重大群众性文化活动就是龙舟竞渡。

传说是为祭祀楚国三闾大夫,爱国诗人屈原而相沿至今的一种民俗,后来龙舟赛逐渐发展成为一种体育竞技活动。

传统的安康龙舟类型分两种:真龙舟和假龙舟。

真龙舟即专门制作供龙舟竞赛的船只,假龙舟则是在竞赛时,将航运木船筏子临时用各种颜色的彩布装饰而成。

真龙舟十分精致,描金绘彩,龙身颜色有“老白龙”、“老红龙”、“老黄龙”、“老青龙”四种颜色。

现今参赛的龙舟都是新制的真龙舟,龙舟外形独特,龙舟保留了龙头小而颈长、船体为长弧流线型,底呈圆状,龙尾高翘的传统造型特点,龙头龙尾造型简单,以利于提高船速。

每条龙舟的参赛人数为23人,其中指挥、锣鼓手、舵手共5人,划手18人。

传统龙舟的竞渡仪式繁多,在端午来临时,要祭祀焚香叩头之后,披红挂彩、燃放鞭炮,方才请龙头舟下水,此为“点水”仪式。

安康习俗调查报告一、安康民俗文化源远流长。

中国古史的传说时代就有安康民俗文化的元素。

安康不仅有史前神话传说:女祸补天、大禹治水且有历史遗迹,如平利女娲女(史称中皇山),人民敬仰崇拜励精图治的女娲,早在夏代于此山建灵宝寺(后改为中皇庙、女娲庙),有现存于平利县文化馆的《中皇山女娲氏庙碑》为证。

乾隆《平利县志》列入“艺文”收录。

《安康碑版钩沉》又将此安康碑文作为首篇录入。

唐宋以来,女娲庙历经修葺扩建,清代又重修,房屋达百余间的宏伟规模,成为邑县当时最大的庙宇。

香火鼎盛,誉为“名胜之方”并有诗文赞美。

今不仅沿承女娲山名,以女神之名起了乡镇名叫“女娲山乡”为全国罕见,还有以女娲为茶起名“女娲银针”,同时也是旅游、祭祀圣地。

大禹同其父亲鲧相继治理洪水以利万民的神话传说,在安康也是家喻户晓,世代颂之。

今旬阳县城东60公里汉江北岸关口镇江北村,相传为大禹疏浚汉江时的憩身之所,已列为重点文物保护单位,其歌功颂德之诗文,多有文献记载。

再有汉滨区江北办事处的中渡台是“虞舜陶渔河滨处”传说的发祥地。

还有汉水神女传说等等。

上述几位最早的神话传说及其遗迹、祭祀活动都是安康史前文明的佐证。

(参见郭华正《安康旅游揽胜》)。

二、安康崇火尚红古到今根据笔者的田野调查,安康地域初民自古就有崇拜火的习俗。

第一,取火方法原始,相当一部分山民使用敲石取火。

选用青火石或白火石, .猛烈相击取火,有的专门用钢火镰敲火石,进出火星,点燃艾卷或纸媒,即可使用。

这种人工取火方式一直延用到改革开放之后,一些贫困户亦然照旧。

.第二,耕种原始方式,呈现出刀耕火种,广种薄收特点。

他们在陡坡山地上多采取火烧轮耕加撒播的粗放生产方式。

肥料来源除了一点家肥外,主要是烧荒和煨(烧)火粪草,用其草木以及烟薰过的土渣。

由此常常引起森林火灾,且每遇暴雨常有泥石流发生,故有“上游开荒,下游遭殃”民谣流传。

第三,用火命名各种事物,有火神庙、火官庙,有人名地名,如火礞砭、火石岩:有物产,火颈柿子、火棘。

安康历史发展脉络总结汇报安康历史发展脉络总结汇报一、古代历史发展安康作为一个有着悠久历史的城市,始建于公元前257年的秦朝,作为大将蒙恬修筑长城的军事重镇,秦始皇巡游时被命名为“安邑”。

后来,安康成为汉代、东汉、三国时期各朝政权的重要据点之一,古代名将赵云的出生地就在安康。

二、宋、元、明、清时期宋代以后,安康经过了几次政权更迭,但作为一个重要的军事据点和历史文化名城,一直在中国历史上占有一席之地。

元代时,安康被称为“镇西卫”,是重要的兵站和交通要地。

明代时,安康建制扩大,成为著名的军事重镇,随着南下的汉族移民不断增加,安康的规模也逐渐扩大。

三、近代历史清朝时,安康成为陕西的一个府城,并且在文化、教育和经济方面取得了显著的发展。

近代以后,安康持续发展,成为了陕西省重要的经济、军事和文化中心之一。

在抗日战争和解放战争期间,安康成为了中国抗日和解放的重要前哨。

四、现代发展中华人民共和国成立后,安康经历了快速的工业化进程。

特别是改革开放以后,安康得到了更多的政策和投资支持,成为西部地区的一个重要的经济增长点。

安康优美的自然环境和独特的人文风情吸引了大量的游客前来观光旅游,旅游业成为了当地的支柱产业之一。

五、当前发展近年来,安康不仅在经济发展方面取得了长足的进步,还加大了对人民生活质量的关注。

在健康、教育、文化和环境保护方面,安康投入了大量的资金和精力,提升了城市的整体水平和人民的生活质量。

总结:安康的发展是一个较为完整的历史脉络。

从古代起,安康就有着重要的军事和文化地位,随着时代的变迁,这种地位逐渐得到了巩固和发展。

尤其是在现代,安康发挥了自身的地理优势和资源条件,积极引进外资,加强与其他地区的互联互通,取得了显著的经济发展成果。

未来,安康将进一步加大对基础设施建设和人力资源开发的力度,发挥自身的优势和潜力,实现更加全面的发展。

安康民俗文化的历史与发展浅谈

摘要:作为中华民族文化不可分割的一部分,安康民俗文化应在继承发展历史文化传统、人文精神和特色文化艺术的基础上,溶入时代精神、绿色理念,以不断促进“绿色安康”发展,满足人们的精神生活需求。

关键词:民俗文化“绿色安康”

1 民俗文化的概念与类型

民俗文化,是以民间文化和民俗风情为主体,在物质、精神以及制度上展现的民间文化传统形态。

它包括生产与生活习俗、岁时习俗、礼仪制度习俗、社会组织习俗、民间文学、艺术等。

民俗文化是各个民族精神情感、道德传统、个性特征、民族亲和力凝聚力的载体,保护重视、开发整合那些最具民族风格、地区特色的风俗习惯、民间艺术、民俗礼仪等文化资源,对于弘扬我中华民族传统文化有着极其重要的作用。

民俗文化也被称为“民俗旅游资源文化”。

之所以将“民俗文化”与“旅游”紧密相连,是因为旅游本身就和民俗文化有着密切关系。

旅游发展对一个地区的民俗起着至关重要的传承作用,浩如烟海的历代游记文献不仅是我国旅游发展史的见证,更保存了大量不同朝代的民俗资料,为今天民俗史的研究奠定基础;旅游是旅游者对旅游地景观的观赏行为,又是一次对旅游地的认知过程。

民俗既反映了旅游地的历史,又

体现了旅游地的文化和社会生活。

丰富有趣的民俗知识开拓了旅游者的视野,使之得到更佳精神享受。

2 安康地方民俗概说

安康民间习俗、民间文化的历史背景比较复杂,呈现出多元性。

这里早在春秋战国时期就受巴、楚、秦三地文化影响;宋元以后战乱连年,经济凋敝,民间文化习俗渐趋淡薄;明清以来湘、鄂、晋、川、滇及关中等地流民为避战乱纷纷迁入,四方人士杂处,各地风俗与安康本土民俗长期交融演变,最终形成今天的安康地方民俗。

2.1 岁时节令民俗活动

除了春节、元宵节、清明节、端阳节、中秋节、重阳节等祖国各地通行的传统节日,安康本地民间极具特色、广受重视的节日还有以下几项。

龙头节。

农历二月二这一日,是安康民间传说中“龙抬头”的日子。

人们代代相传地下冬眠的龙会在这一天被春雷唤醒,赶上天去行云布雷。

民间传统习俗,这一天要打扫房舍、清洁卫生、驱逐害虫等。

晒衣节。

时间是农历六月初六。

相传这一日是佛祖释迦牟尼晒经的日子,故民间认为这一天要曝晒使衣物干燥利于保管。

每年此日,只要天晴,家家户户晾衣晒粮。

晒衣节一大风景是老年人晒寿衣祈求长

寿,年轻人晒书本祈愿学业有成。

中元节。

农历七月十五,俗称“七月半”,也叫鬼节。

传说祖先及亡灵鬼魂都要回家团聚,家家要焚香烧纸。

尤其放河灯,更是安康江河沿岸一带的民间习俗。

用以祭拜河神,求他不要动怒兴风作浪弄翻船只,并祈祷永无水涝,五谷丰登。

祭祖节。

农历十月初一,又谓“十月朝”。

这是冬天的第一天,此后气候愈渐寒冷,人们怕阴间的祖先缺衣少穿,所以祭祀时除了食物、香烛、纸钱等供物外,还要烧送冥衣,名曰“送寒衣”。

祭灶节。

腊月二十三祭灶爷,旧称“扫尘节”、“扫灶节”,又称“过小年”。

这一天城乡户户“打扬尘”,打扫室内外卫生。

晚上各家焚香敬神,祭灶台,供奉“灶师爷”,请他“上天言好事,下界保平安”。

2.2 婚丧礼仪文化

婚俗礼仪:婚嫁风俗是人类文明发展进程的重要标志。

安康旧时的婚嫁程序相当繁琐,如《礼记》所载“婚有六礼:纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、迎亲”一样都不能少,时代变迁,这些礼仪现在已得到大大简化、变革。

丧葬礼仪:葬仪是安康人最看重的人生大事之一,丧葬礼仪讲究一定的程序和场面。

如提前准备“寿料”(棺材);寿衣讲究“上七下四”或“上四下三”“穿单不穿双”;子女向亲友报丧头戴孝布;死后三天或七天下

葬,入土为安;藏地及出殡日期由阴阳先生选定,选择山势好、向阳开阔地作为坟地;出殡时由长子举灵牌在前引路,其他孝子举花圈跟随;灵柩至墓地下坑后以五谷撒向棺盖;丧葬结束,后人要守孝三年,守孝期间过年不贴红对联等。

2.3 生产生活民俗文化

生产习俗包括栽秧酒、守号、狩猎、饲养等。

例如“守号”,每年秋季庄稼收获之季,为防野兽糟蹋,庄户人家在地里用茅草搭盖棚子守护即将成熟的庄稼。

夜晚在棚前点燃篝火再吼几句山歌,以驱赶偷食庄稼的野兽。

生活习俗主要有饮食、待客、茶俗、酒席等方面的内容。

如饮食上汉江谷底和月河平川地带以大米为主,面粉次之,玉米、豆类等杂粮是调剂食品。

山区主食苞谷、洋芋、红薯、豆类,山珍野味佐餐;重视饮茶,每家存放茶叶,客人登门好茶相待;坐席“三杯酒”(酒席上敬或罚三杯酒)的劝酒方式等。

3 安康民俗文化的渊源与发展

安康地处秦头楚尾,是我国东西南北文化交流聚散地,有着深厚的文化积淀和丰富的文化资源。

随着人口的流动、时代的变迁,安康民俗文化显现出厚道豪放、古朴典雅、别具一格的多元化风格和旺盛的

生命力。

探寻安康民俗文化的发展,其渊源复杂,构成因素极多。

既有历史的沉淀,也有地域的关联;既有民族渊源,也有宗教的影响和侵蚀;既有神秘色彩,又有实用价值。

是羌人和巴人的娱乐遗风,是荆楚、巴蜀、关中三方文化的重组、融合。

从起源看,一是起源于劳动。

如采茶歌、薅秧歌等,是人们在生产劳动过程中形成的歌舞;二是起源于巫术或古老的图腾崇拜。

如玩龙灯最初源于对龙的崇拜;三是起源于节日庆贺。

如春节贴对联、团年、守岁,端午节吃粽子等。

我区的民间传统文化,大致可分为四类:一是民间戏曲,以汉调二黄、安康道情、八岔、大筒子等为代表;二是歌舞类,以龙舞、狮舞、采莲船、扭秧歌等为代表;三是民间音乐,以民间小调、山歌、情歌为代表;四是节令性民间文化活动,如春节放鞭炮,元宵节放焰火、端午节龙舟竞渡等。

安康的地域文化和非物质文化遗产形式多样,精彩纷呈。

汉调二黄、紫阳民歌入选“国家首批非物质文化遗产代表作名录”,安康小场子、平利弦子腔、安康八岔戏、安康龙舟风俗、安康道情、旬阳民歌入选“陕西省首批非物质文化遗产代表作名录”。

4 安康民俗文化前景展望

作为中华民族整体文化不可分割的一部分,安康民俗文化必须紧跟时代以加快发展步伐。

要在继承历史文化传统、人文精神和特色文化艺术的基础上溶入时代精神、绿色理念,构建促进地方经济发展、适应人们精神生活需求的安康“绿色文化”,不断丰富、扩展“绿色安康”的思想内涵。

要努力将时代性、民族性与陕南独特的自然风光、天然禀赋、人文资源和风土人情相结合,充分展示“绿色安康”的时代内涵、地域特色。

注意挖掘、收集、整理安康的古代文明和文化遗迹,发展创新汉剧、皮影戏、民歌、茶文化等生活气息浓郁、地域特色鲜明、充满生机活力的传统艺术,并以各种形式宣传展现安康民俗文化的独特魅力,扩大安康绿色文化的影响力。