肌酸激酶(CK)测定及意义

- 格式:docx

- 大小:8.22 KB

- 文档页数:3

心肌酶和肌钙蛋白临床意义心肌酶是一类在心肌细胞损伤后释放到血液中的酶,主要包括肌酸激酶(CK)、肌红蛋白(Mb)和门冬氨酸氨基转移酶(AST)。

其中,CK又分为CK-MB亚型和CK-MM亚型。

肌钙蛋白则是一种与心肌收缩和松弛相关的调节蛋白,在心肌细胞损伤后会迅速释放到血液中。

心肌酶和肌钙蛋白的测定可以通过血清或血浆标本进行,常用的检测方法包括酶学测定和免疫测定。

1.诊断心肌梗死:心肌梗死是心肌酶和肌钙蛋白测定最重要的临床应用之一、心肌梗死时,由于冠状动脉堵塞导致心肌缺血和坏死,心肌细胞损伤释放的心肌酶和肌钙蛋白会显著增加。

CK和CK-MB的升高与心肌梗死的诊断密切相关,而肌钙蛋白的升高更加敏感和特异。

通过测定心肌酶和肌钙蛋白的变化,可以准确诊断心肌梗死,并确定其程度和范围。

2.评估心肌损伤的程度和预后:心肌酶和肌钙蛋白的测定可以评估心肌损伤的程度,并对患者的预后进行判断。

心肌酶和肌钙蛋白的峰值和持续时间与心肌损伤的程度相关,峰值越高,持续时间越长,预后越差。

在临床上,常根据心肌酶和肌钙蛋白的动态变化来判断心肌损伤的轻重以及患者的治疗反应和预后。

3.监测心肌梗死后的治疗效果:心肌酶和肌钙蛋白的测定可以监测心肌梗死后的治疗效果。

如果治疗有效,心肌酶和肌钙蛋白的浓度会逐渐降低,且降低速度较快,反之则可能提示治疗不佳或存在并发症。

4.诊断和鉴别诊断其他心肌疾病:心肌酶和肌钙蛋白的测定在其他心肌疾病的诊断和鉴别诊断中也有一定的临床意义。

例如,对急性心肌炎、心肌缺血性疾病(如不稳定心绞痛)和心肌病等疾病的诊断和鉴别诊断有一定的参考价值。

虽然心肌酶和肌钙蛋白的浓度变化不如在心肌梗死中明显,但部分病例仍可见轻度升高。

总结起来,心肌酶和肌钙蛋白在心血管疾病诊断和治疗中具有重要的临床意义。

通过测定心肌酶和肌钙蛋白的浓度变化,可以诊断心肌梗死、评估心肌损伤的程度和预后,并监测治疗效果。

此外,心肌酶和肌钙蛋白的测定还可用于其他心肌疾病的诊断和鉴别诊断。

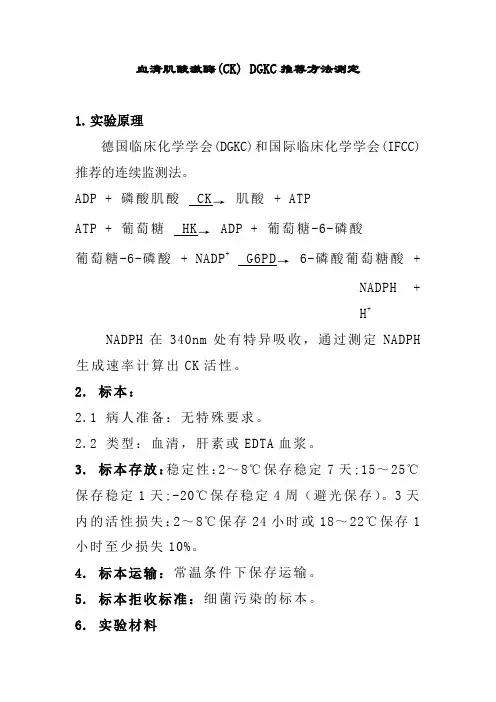

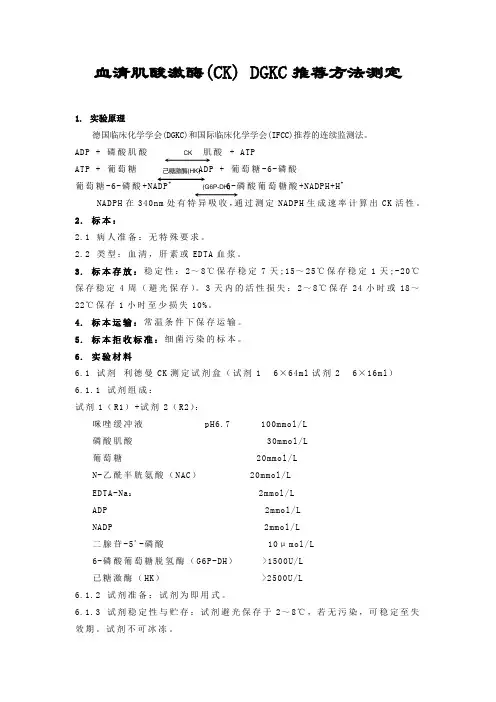

血清肌酸激酶(CK) DGKC推荐方法测定1.实验原理德国临床化学学会(DGKC)和国际临床化学学会(IFCC)推荐的连续监测法。

ADP + 磷酸肌酸CK→肌酸+ ATPATP + 葡萄糖HK→ADP + 葡萄糖-6-磷酸葡萄糖-6-磷酸+ NADP+G6PD→6-磷酸葡萄糖酸+NADPH +H+NADPH在340nm处有特异吸收,通过测定NADPH 生成速率计算出CK活性。

2. 标本:2.1 病人准备:无特殊要求。

2.2 类型:血清,肝素或EDTA血浆。

3. 标本存放:稳定性:2~8℃保存稳定7天;15~25℃保存稳定1天;-20℃保存稳定4周(避光保存)。

3天内的活性损失:2~8℃保存24小时或18~22℃保存1小时至少损失10%。

4. 标本运输:常温条件下保存运输。

5. 标本拒收标准:细菌污染的标本。

6. 实验材料6.1 试剂欧泰克CK测定试剂盒6.1.1 试剂组成:咪唑缓冲液(pH6.7)100mmol/L 磷酸肌酸30mmol/L葡萄糖20mmol/LN-乙酰半胱氨酸(NAC)20mmol/LEDTA-Na22mmol/LADP 2mmol/LNADP 2mmol/L二腺苷-5'-磷酸10μmol/L 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6P-DH)2800 U/L 已糖激酶(HK)4000 U/L 6.1.2 试剂准备:试剂为即用式。

6.1.3 试剂稳定性与贮存:试剂避光保存于2~8℃,若无污染,可稳定至失效期。

试剂不可冰冻。

6.1.4 变质指示:当试剂有看得见的微生物生长,有浊度,或者未开盖的液体有沉淀时,表明试剂已变质,不能继续使用。

6.1.5 注意事项:试剂中含叠氮钠(0.95g/L)为防腐剂。

不可入口!避免接触皮肤及粘膜。

应采取必要的预防措施使用试剂。

6.2 校准品:使用罗氏复合校准品对自动分析仪进行校准,具体参见生化检验校准品和质控品.SOP文件。

6.3 质控品:具体参见生化检验校准品和质控品.SOP 文件。

ck、ldh指标全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:血清CK(Creatine Kinase)和LDH(Lactate Dehydrogenase)是两种常见的生化指标,常用于评估肌肉和肝脏等组织损伤程度。

它们也可以在心肌梗死、中风、感染和其他疾病中发挥重要作用。

本文将重点介绍这两种指标的作用、测定方法、临床意义及相关疾病的诊断价值。

一、CK指标1. CK是一种细胞内酶,主要存在于肌肉组织、心脏和脑组织中。

当这些组织受损时,细胞膜破裂会释放大量的CK到血液中,导致其浓度升高。

CK水平的检测可以间接反映肌肉和心肌损伤的程度。

2. CK的测定方法主要包括酶法和免疫法两种。

酶法通过检测CK催化底物的催化反应来测定其活性,而免疫法则是通过特定抗体结合CK并产生颜色反应来检测其浓度。

3. 在临床上,CK常被用于评估骨骼肌和心肌损伤的程度。

在急性心肌梗死中,CK的水平会在几小时内显著增加,达到峰值后逐渐降低。

CK可以作为心肌梗死的诊断和疗效监测指标。

4. 一些其他疾病如横纹肌溶解症、中毒和运动损伤等也会导致CK 水平升高。

CK的测定在临床上具有一定的诊断和监测价值。

二、LDH指标1. LDH也是一种细胞内酶,存在于肝脏、心肌、红细胞等组织中。

当细胞受损后,LDH会释放到血液中,导致其浓度升高。

LDH的测定可以反映组织损伤的程度。

2. LDH的测定方法主要包括酶法和免疫法两种,与CK类似。

酶法测定LDH的活性,而免疫法测定LDH的浓度。

3. 在临床上,LDH常被用于评估肝功能和心肌损伤的程度。

在心肌梗死中,LDH的水平也会升高,与CK一起用于心肌梗死的诊断和疗效监测。

4. LDH水平也常用于肝功能评估。

肝脏受损时,LDH会释放到血液中,因此LDH水平的测定可以反映肝脏损伤的程度。

三、总结CK和LDH是两种重要的生化指标,可用于评估肌肉和肝脏等组织的损伤程度。

它们在心肌梗死、中风、感染和其他疾病的诊断和监测中具有重要价值。

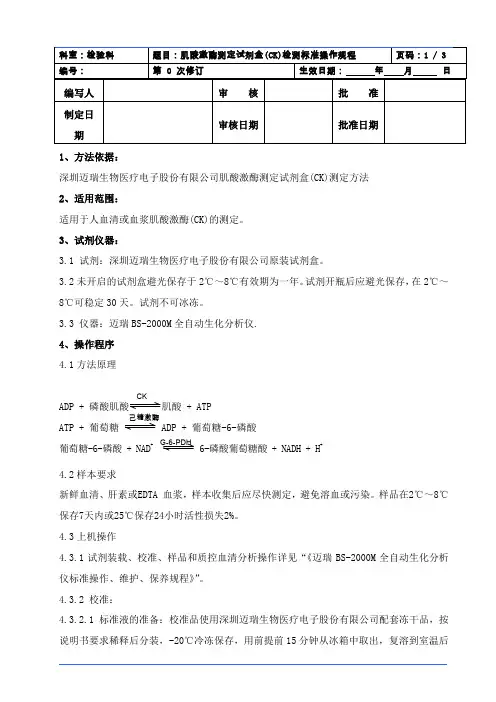

1、方法依据:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司肌酸激酶测定试剂盒(CK)测定方法 2、适用范围:适用于人血清或血浆肌酸激酶(CK)的测定。

3、试剂仪器:3.1 试剂:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司原装试剂盒。

3.2未开启的试剂盒避光保存于2℃~8℃有效期为一年。

试剂开瓶后应避光保存,在2℃~8℃可稳定30天。

试剂不可冰冻。

3.3 仪器:迈瑞BS-2000M 全自动生化分析仪. 4、操作程序4.1方法原理ADP + 磷酸肌酸肌酸 + ATPATP + 葡萄糖ADP + 葡萄糖-6-磷酸葡萄糖-6-磷酸 + NAD + 6-磷酸葡萄糖酸 + NADH + H +4.2样本要求新鲜血清、肝素或EDTA 血浆,样本收集后应尽快测定,避免溶血或污染。

样品在2℃~8℃保存7天内或25℃保存24小时活性损失2%。

4.3上机操作4.3.1试剂装载、校准、样品和质控血清分析操作详见“《迈瑞BS-2000M 全自动生化分析仪标准操作、维护、保养规程》”。

4.3.2 校准:4.3.2.1 标准液的准备:校准品使用深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司配套冻干品,按说明书要求稀释后分装,-20℃冷冻保存,用前提前15分钟从冰箱中取出,复溶到室温后CKG-6-PDH己糖激酶上机检测。

4.3.2.2 校准程序:首次使用校准。

当有以下情况时需重新定标:1)换试剂批号或出现质控漂移时;2)当仪器做完保养后;3)仪器进行零件更换时。

每次试验前用准备好的校准品进行定标,定标通过后进行检测。

4.3.2.3 质控:在标本开始之前做质控,质控通过后方能进行标本的检测。

4.3.3 测试基本参数4.4参考范围男:24~190 U/L女:24~170 U/L(注:各实验室应有自己的参考范围。

)4.5 方法评价线性范围:5~1000U/L。

当样本测定值超过上限时,应将样本用生理盐水作稀释,重新测定,结果乘以稀释倍数。

精密度:批内变异系数CV ≤ 3.0 %批间变异系数CV ≤ 4.0 %分析灵敏度:本试剂盒的检测低限5U/L5、临床意义肌酸激酶( CK)是由不同亚基 M 和 B 组成的二聚体,正常人体中有三种同工酶,即 CK- BB、 CK- MB 和CK-MM。

心肌酶检测的参考值及其临床意义(2011-10-30 18:50:44)转载▼老师的经验:CK<1000时死亡率低;CK>5000时,很少存活。

心肌缺血损伤时的生物化学指标变化较多,如心肌酶和心肌蛋白等,但反映心肌缺血损伤的理想生物化学指标应具有以下的特点:①具有高度的心脏特异性。

②心肌损伤后迅速增高,并持续较长时间。

③检测方法简便快速。

④其应用价值已由临床所证实。

【心肌酶检测】肌酸激酶测定:肌酸激酶(creatine kinase,CK)也称为肌酸磷酸激酶(creatine phosphatase kinase,CPK)。

CK主要存在于胞质和线粒体中,以骨骼肌、心肌含量最多,其次是脑组织和平滑肌。

肝脏、胰腺和红细胞中的CK含量极少。

肌酸激酶检测的适应证:1.怀疑有心肌疾病:①有临床和ECG表现的典型心肌梗死(检查CK和CK-MB活性)。

②介入疗法有禁忌证的病人(检查CK和CK-MB活性)。

③治疗血栓溶解的评价(检查CK和CK-MB浓度)。

④对心绞痛病人危险分级(检查CK浓度和肌钙蛋白)。

⑤心肌炎。

2.怀疑有骨骼肌病变。

3.监测心肌和骨骼肌疾病。

4.监测癌症病人的治疗。

【参考值】①酶偶联法(37℃):男性38~174U/L,女性26~140U/L。

②酶偶联法(30℃):男性15~105U/L,女性10~80U/L。

③肌酸显色法:男性15~163U/L,3~135U/L。

④连续监测法:男性37~174U/L,女性26~140U/L。

【临床意义】①男性肌肉容量大,CK活性高于女性。

②新生儿出生时由于骨骼肌损伤和暂时性缺氧,可使CK升高。

③黑人CK约为白人的1.5倍。

④运动后可导致CK明显增高,且运动越剧烈、时间越长,则CK升高越明显。

1.CK增高1)AMI:CK水平在发病3~8h即明显增高,其峰值在10~36h,3~4天恢复正常。

如果在AMI病程中CK再次升高,提示心肌再次梗死。

因此,CK为早期诊断AMI的灵敏指标之一,但诊断时应注意CK的时效性。

肌酸激酶同工酶的正常值范围

摘要:

1.肌酸激酶同工酶的概念及种类

2.肌酸激酶同工酶的正常值范围

3.肌酸激酶同工酶在临床诊断中的意义

4.肌酸激酶同工酶升高时的临床表现

5.结论

正文:

一、肌酸激酶同工酶的概念及种类

肌酸激酶同工酶(Creatine Kinase Isoenzymes)是肌酸激酶(Creatine Kinase, CK)在生物体内存在的三种亚型,分别是CK-MB、CK-MM 和CK-BB。

它们分别分布在不同的组织和器官中,具有不同的生物学功能。

二、肌酸激酶同工酶的正常值范围

1.电泳法:CK-MB 占肌酸激酶总量的比例小于0.05(即CK-

MB<5%),CK-MM 占94%~96%,CK-BB 无或痕量。

2.酶速率法(37℃):CK-MB:0~18U/L,CK-MM:0~18U/L,CK-BB:0U/L。

三、肌酸激酶同工酶在临床诊断中的意义

肌酸激酶同工酶在临床诊断中具有重要意义。

它们在急性心肌梗死、心肌炎、肌肉损伤等疾病中表现出不同程度的升高。

通过检测肌酸激酶同工酶的水平,可以帮助医生判断患者是否存在心肌损伤,为诊断和治疗提供依据。

四、肌酸激酶同工酶升高时的临床表现

当肌酸激酶同工酶水平升高时,可能出现以下临床表现:

1.急性心肌梗死:CK-MB 水平显著升高,提示心肌细胞损伤。

2.心肌炎:CK-MB 和CK-MM 水平轻度升高,提示心肌炎症。

3.肌肉损伤:CK-MM 水平升高,提示骨骼肌损伤。

五、结论

肌酸激酶同工酶的正常值范围对于诊断和治疗心肌损伤具有重要意义。

ck、ldh指标-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述CK和LDH指标是血液中常见的生化指标,常用于临床医学和疾病诊断中。

CK(肌酸激酶)是一种酶,主要存在于骨骼肌和心肌中,一旦组织损伤或炎症反应出现,其释放到血液中的量会明显增加。

LDH(乳酸脱氢酶)也是一种酶,存在于几乎所有细胞中,但在组织损伤或细胞损伤时,其释放到血液中的水平会升高。

这两个生化指标在许多疾病的诊断和监测中具有重要作用。

例如,在心肌梗死中,CK和LDH的升高可以指示心肌损伤的程度。

另外,肌肉炎症、运动损伤、肌营养不良等情况下,CK的水平也会升高。

本文旨在对CK和LDH指标进行深入的解释和研究,探讨其在不同领域的应用以及相关的检测方法。

同时,我们还将重点研究和分析CK 和LDH指标之间的关联性,通过数据分析与结果解读,进一步探讨它们在临床医学中的意义和潜在作用。

通过本文的撰写,我们希望读者能更全面地了解CK和LDH指标的重要性,并对未来研究的展望有更清晰的认识。

同时,我们也期待本文能为相关领域的研究和实践提供一定的参考和指导。

1.2 文章结构本文将介绍和讨论ck和ldh指标以及它们之间的关联性。

文章结构如下:第一部分为引言,包括概述、文章结构和目的。

在概述部分,将简要介绍ck和ldh指标的重要性和应用领域。

文章结构部分将详细说明本文的组织结构和各个章节的内容。

目的部分将明确本文的研究目标和意义。

第二部分为正文,主要分为三个章节,分别介绍ck指标、ldh指标以及它们之间的关联性。

在每个章节中,将分别解释和定义ck和ldh指标,探讨它们在不同领域的应用,并介绍常用的检测方法。

尤其在第三章中,将详细介绍相关研究和数据分析,最终对结果进行解读和总结。

第三部分为结论,将总结本文对于ck和ldh指标重要性的认识,并对未来在这一领域的研究展望进行讨论。

通过以上结构,本文将全面介绍和讨论ck和ldh指标,以及它们之间的关联性,旨在促进对相关研究的进一步了解和发展。

血清肌酸激酶(CK) DGKC 推荐方法测定1. 实验原理德国临床化学学会(DGKC)和国际临床化学学会(IFCC)推荐的连续监测法。

ADP + 磷酸肌酸 肌酸 + ATPATP + 葡萄糖 ADP + 葡萄糖-6-磷酸 葡萄糖-6-磷酸+NADP + 6-磷酸葡萄糖酸+NADPH+H +NADPH 在340nm 处有特异吸收,通过测定NADPH 生成速率计算出CK 活性。

2. 标本:2.1 病人准备:无特殊要求。

2.2 类型:血清,肝素或EDTA 血浆。

3. 标本存放:稳定性:2~8℃保存稳定7天;15~25℃保存稳定1天;-20℃保存稳定4周(避光保存)。

3天内的活性损失:2~8℃保存24小时或18~22℃保存1小时至少损失10%。

4. 标本运输:常温条件下保存运输。

5. 标本拒收标准:细菌污染的标本。

6. 实验材料6.1 试剂 利德曼CK 测定试剂盒(试剂1 6×64ml 试剂2 6×16ml )6.1.1 试剂组成:试剂1(R1)+试剂2(R2):咪唑缓冲液 pH6.7 100mmol/L磷酸肌酸 30mmol/L葡萄糖 20mmol/LN-乙酰半胱氨酸(NAC ) 20mmol/LEDTA-Na 2 2mmol/LADP 2mmol/LNADP 2mmol/L二腺苷-5'-磷酸 10μmol/L6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6P-DH ) >1500U/L已糖激酶(HK ) >2500U/L6.1.2 试剂准备:试剂为即用式。

6.1.3 试剂稳定性与贮存:试剂避光保存于2~8℃,若无污染,可稳定至失效期。

试剂不可冰冻。

CK 己糖激酶(HK)(G6P-DH)6.1.4 变质指示:当试剂有看得见的微生物生长,有浊度,或者未开盖的液体有沉淀时,表明试剂已变质,不能继续使用。

6.1.5 注意事项:试剂中含叠氮钠(0.95g/L)为防腐剂。

不可入口!避免接触皮肤及粘膜。

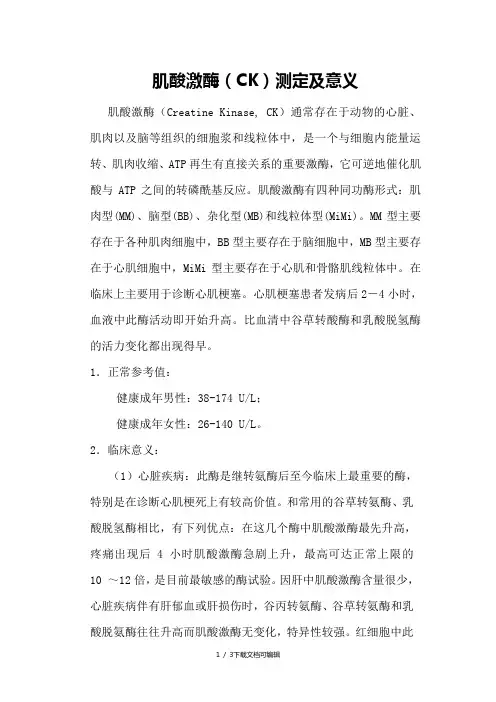

肌酸激酶(CK)测定及意义肌酸激酶(Creatine Kinase, CK)通常存在于动物的心脏、肌肉以及脑等组织的细胞浆和线粒体中,是一个与细胞内能量运转、肌肉收缩、ATP再生有直接关系的重要激酶,它可逆地催化肌酸与ATP之间的转磷酰基反应。

肌酸激酶有四种同功酶形式:肌肉型(MM)、脑型(BB)、杂化型(MB)和线粒体型(MiMi)。

MM型主要存在于各种肌肉细胞中,BB型主要存在于脑细胞中,MB型主要存在于心肌细胞中,MiMi型主要存在于心肌和骨骼肌线粒体中。

在临床上主要用于诊断心肌梗塞。

心肌梗塞患者发病后2-4小时,血液中此酶活动即开始升高。

比血清中谷草转酸酶和乳酸脱氢酶的活力变化都出现得早。

1.正常参考值:健康成年男性:38-174 U/L;健康成年女性:26-140 U/L。

2.临床意义:(1)心脏疾病:此酶是继转氨酶后至今临床上最重要的酶,特别是在诊断心肌梗死上有较高价值。

和常用的谷草转氨酶、乳酸脱氢酶相比,有下列优点:在这几个酶中肌酸激酶最先升高,疼痛出现后 4 小时肌酸激酶急剧上升,最高可达正常上限的10 ~12倍,是目前最敏感的酶试验。

因肝中肌酸激酶含量很少,心脏疾病伴有肝郁血或肝损伤时,谷丙转氨酶、谷草转氨酶和乳酸脱氨酶往往升高而肌酸激酶无变化,特异性较强。

红细胞中此酶活力很低,溶血标本对此酶测定干扰较谷草转氨酶和乳酸脱氢酶小,已成为临床化学方面常用酶之一,每年全世界约进行一亿次肌酸激酶测定。

在心肌梗死病程中,如肌酸激酶活力再次升高,往往说明心肌再次梗死。

但此酶活力增高持续时间短,2 ~4 天后就可恢复正常。

所以如用此酶诊断心肌梗死,一定要注意病程时间。

发病时间较长的病例,应测定能较长维持增高的酶活力的乳酸脱氢酶,此时肌酸激酶活性正常并不能否定心肌梗死诊断。

(2)在骨骼肌损伤时,甚至在肌注某些药物如青霉素、氯丙嗪时,以及在进行一些心脏疾病治疗,如心导管、电复律时均可引起肌酸激酶活力升高,也就是虽然肌酸激酶同工酶诊断心肌梗死阳性率可高达98 %,但特异性只有85 %。

肌酸激酶同工酶测定方法肌酸激酶是一种在细胞内起着重要功能的酶,它参与肌肉收缩和能量代谢的调节。

肌酸激酶同工酶测定方法是一种用来测量肌酸激酶同工酶在体内的浓度的技术。

肌酸激酶同工酶是由不同的亚单位组成的复合物。

在人体中,有三种主要的肌酸激酶同工酶,分别是肌酸激酶BB(CK-BB)、肌酸激酶MM(CK-MM)和肌酸激酶MB(CK-MB),它们在组织中的比例不同。

肌酸激酶同工酶的测定方法有很多种,其中最常用的是酶促动力学法。

这种方法是通过测量肌酸激酶同工酶在特定底物上的催化反应速率来确定其浓度。

测定时,首先将待测样品与特定底物相混合,然后在特定条件下进行反应。

反应结束后,通过测量底物浓度的变化来计算肌酸激酶同工酶的浓度。

除了酶促动力学法外,还有其他一些常用的肌酸激酶同工酶测定方法。

例如,电化学法可以通过测量肌酸激酶同工酶的电化学信号来确定其浓度;免疫学方法可以利用特定抗体与肌酸激酶同工酶结合,并通过测量抗体与酶结合的量来确定其浓度。

肌酸激酶同工酶测定方法的选择应根据实际需要来进行。

不同的方法在测量的灵敏度、准确性和成本方面可能存在差异。

因此,在选择方法时,需综合考虑实验条件、所需测定的范围和目的来进行决策。

肌酸激酶同工酶测定方法在医学领域具有重要意义。

临床上,肌酸激酶同工酶的测定可用于诊断心肌梗死、肌肉损伤和其他与肌酸激酶同工酶有关的疾病。

例如,在心肌梗死的早期阶段,肌酸激酶MM和肌酸激酶MB的浓度会显著升高,因此可以通过测定其浓度来对心肌梗死进行诊断。

总之,肌酸激酶同工酶测定方法是一种重要的实验技术,可用于测量肌酸激酶同工酶在体内的浓度。

选择合适的测定方法,并结合实际需要和实验条件进行分析和解读,有助于更好地应用肌酸激酶同工酶测定方法在临床诊断和科学研究中。

磷酸肌酸激酶(CK):肌酸激酶(Creative Kinase, CK),又称为磷酸肌酸激酶(Creative Phospho Kinase, CPK)。

肌酸激酶之所以受到运动界的广泛重视,是因为它与能量代谢密切相关,正常情况下,肌细胞膜结构完整、功能正常,使CK极少透出细胞膜,安静时,血清CK总活性的范围为:正常男子10~100 U/L,女子10~60 U/L.运动后人体血清CK活性升高的原因:一是运动使肌细胞膜通透性发生变化;二是运动导致肌细胞损伤。

运动训练后血清CK活性变化的规律不同种类的血清酶对运动产生的适应性变化有所差异,表现在运动后血清酶活性增加的时间和程度不同。

运动后血清CK变化规律是0~2 h轻度增高,8h明显升高,16~24 h达到最高峰值。

一般认为,运动后CK活性立即升高,8~16 h出现峰值,48 h或72 h恢复到正常水平。

血清CK在运动训练中的应用一个训练良好的运动员,进行大强度或持续长时间训练后,CK值一般在48h恢复到正常水平,若明显减慢或要几天才恢复到正常水平,预示运动员可能出现疲劳症状。

因此,动态测定血清CK活性,对监测运动员疲劳的出现和恢复程度具有实践意义。

近来有文献报道,运动所致肌肉损伤均与血清CK活性的变化有关,CK活性变化可作为了解运动性骨骼肌损伤的一个敏感生化指标。

血清CK活性升高的幅度与运动量的关系极为密切。

多数报道表明,剧烈运动后血清CK活性显著升高。

亚极限强度的运动可使CK活性增加到100~200 IU/L,极限强度的运动CK活性可增加到500~1000 U/L左右。

血清CK活性升高不仅与运动时间的长短有关,而且与运动强度有关。

血清CK无昼夜生物节律变化,运动后升高幅度大,能较好地反映运动量的大小及运动后的恢复过程,是一个灵敏度高,便于运动实践中应用的有效指标。

血清CK在运动后活性上升与恢复时间变化一致。

通过比较训练前和训练后的活性值,可以用来评定身体的恢复状况及运动负荷的适应情况。

心肌损伤的生化标志物一、酶学标志物(一)肌酸激酶(CK)1.概述:人体三种肌肉组织(骨骼肌、心肌和平滑肌)中都含有大量CK;CK在骨骼肌、心肌、脑组织大量存在,常用于这些疾病的诊断。

2. 参考值:采用连续监测法。

男: 80~ 200U/L女: 60~ 140U/L3. 临床意义:( 1)当发生 AMI 时, CK活性在 3~ 8h 升高,血中半寿期约为15h,峰值在10~36h 之间, 3~ 4d 后回复至正常水平。

AMI 时 CK升高一般为参考值的数倍,但很少超过30 倍。

( 2)若 AMI 后及时进行溶栓治疗出现再灌注,则CK 活性成倍增加,达峰时间提前。

如在发病4h 内CK即达峰值,提示冠状动脉再通的能力为40%~60%。

( 3)施行心律转复、心导管和无并发症的冠状动脉成形术等均会引起CK值的升高。

( 4)心脏手术和非心脏手术后都将导致CK活性的增高,且增高的幅度与肌肉的损伤范围的大小以及手术时间的长短密切相关。

心肌炎时CK可轻度增高。

( 5)生理性增高:运动后12~ 20h 达到峰值,并维持36~ 48h。

( 6)各种肌肉损伤(如挫伤、手术、肌肉注射、癫痫发作)和疾病(如多发性肌炎、肌炎、横纹肌溶解症、进行性肌营养不良、重症肌无力、甲状腺功能减低出现黏液性水肿)时,CK极度升高。

(7)在急性脑外伤、恶性肿瘤时CK也可增高。

(8)长期卧床, CK可有下降。

4.注意事项:( 1) AMI 诊断时注意CK-MB与 CK的时效性。

24h CK 测定意义最大,如小于参考值上限,可排除AMI。

(2)血清、血浆、脑脊液以及羊水等均可作为CK分析的标本。

常用的抗凝剂为肝素。

(3)CK测定过程中,主要的干扰物质是腺苷酸激酶( AK)以及肌激酶,它们在红细胞中含量尤为丰富,可导致结果偏高,故标本应避免溶血。

(二)肌酸激酶同工酶:1.概述:CK-BB( CK1):主要存于脑组织CK-MB( CK2):主要存于心肌CK-MM( CK3):主要存于骨骼肌组织此外在线粒体中还存在一种同工酶(CK-MiMi )。

2024肌酸激酶升高的意义要点(全文)肌酸激酶(C reatinekinase,CK)分布全身各器官与组织,是人体能量代谢中一类重要的酶。

CK由两种亚基组成,即M亚基(肌型)与B亚基(脑型)。

CK分布千全身各组织,主要存在千骨骼肌(MM型)、心肌(MB型)和脑(BB型)的细胞质中。

正常情况下,CK存在千胞质和线粒体中,只有极少益的CK透过细胞膜,因此血清肌酸激酶(serumcreatinekinase,sCK)水平在正常生理情况下低且相对稳定。

一般情况下,健康人血清中肌酸激酶同工酶主要为CK-MM,占sCK的97%~100%。

男性sCK水平较女性高,黑人较其他种族人群sCK水平高。

sCK水平轻度增加可由运动引发,这是正常的生理现象。

肌酸激酶升高真的是心梗或心肌炎吗?其实不是的,肌酸激酶超标只是一种“危险提示",并非一定是真的得了心脏病哦!影响肌酸激酶指标的因素非常多,既有生理性的,也有病理性的。

生理性意义:1、运动:人体在运动后会导致肌酸激酶水平升高,运动越剧烈,升高时间越长,通常在运动后12-20小时达到峰值,并维持36-48小时。

对于平时运动较少,突然剧烈运动的人,这种变化更为明显;2、怀孕:部分怀孕的女性在14-26周时可出现肌酸激酶的活性降低,随后其水平逐渐升高,在分挽时也会升高。

病理性意义:1、肌肉损伤:当受外伤,比如车祸造成肌肉挤压时,会引起肌酸激酶升高,在肌肉剧烈收缩和痉挛,比如癫痛发作时,也会损伤肌肉而导致肌酸激酶升高;2、心肌受损:肌酸激酶增高程度与心肌受损伤程度基本一致,心肌受损后2-4小时肌酸激酶开始上升,12-48小时达高峰,2-4天恢复正常。

在评价心肌受损、坏死时不仅需检测肌酸激酶,还要检测心肌特异性更高的肌酸激酶同工酶,这二者如果同时升高,常提示肌酸激酶升高来源千心肌,是由心肌梗死、急性心肌炎、心力衰竭等疾病引起;3、药物副作用:在使用某些药物,比如他汀类药物时,可能由千药物的不良反应而引起肌酸激酶升高;4、其他意义:出现感冒、自身免疫性疾病、皮肌炎、脑梗死时,也会导致肌酸激酶升高。

肌酸激酶测定的标准规程【目的】体外检测血清中肌酸激酶(CK )含量。

【职责】1.实验室工作人员均应熟知并严格遵守本SOP ,室负责人监督落实。

2.本SOP 的改动,可由任一使用本SOP 的工作人员提出,并报经下述人员批准签字:室负责人、科主任。

【标本类型及实验前准备】1.受检者的准备病人空腹12h ,不饮酒24h 后采集血样。

体检对象抽血前应有两周的的正常状况记录。

注意有无应用影响测试项目的药物。

此外,对于体检者,采血的季节都应做相关记录,因为样本中各项目的含量有季节性变动,为了前后比较应在每年同一季节检验。

应嘱体检对象在抽血前24小时内不做剧烈运动。

2.静脉采血除非是卧床的病人,一般在采血时取坐位。

体位影响水分在血管内外的分布,会影响测试项目的浓度。

在采血前至少应静坐5分钟,一般从肘静脉取血,使用止血带的时间不超过1分钟,穿刺成功后立即松开止血带。

【仪器设备】东芝TBA-FX8全自动生化分析仪,低速离心机一、检测原理本试剂采用基于经Rosalki 和Szasz 改进的 Oliver 方法,反应原理如下:磷酸肌酸 + ADP−→−CK 肌酸 + ATP D-葡萄糖 + ATP−→−HK ADP + 葡萄糖-6-磷酸 葡萄糖-6-磷酸+NADP +−−−→−--PDH G 66-磷酸葡糖酸+NADPH +H +式中: CK = 肌酸激酶HK = 己糖激酶G-6-PDH = 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶在上述反应中,NADPH+H+的生成速率与样本中肌酸激酶的含量成正比。

通过在340 nm处监测吸光度的上升速率,即可测得样本中肌酸激酶的活力。

二、试剂1.试剂本科使用上海复星长征医学科学有限公司CK试剂盒,为液体双试剂,各组分如下:试剂1(R1):D-葡萄糖27 mmol/L乙酸镁 14 mmol/LN-乙酰半胱氨酸27mmol/LNADP+ 2 .7mmol/L咪唑缓冲液100 mmol/LAMP 7 mmol/L试剂2(R2):葡萄糖-6-磷酸脱氢酶≧20KU/L磷酸肌酸160mmol/LADP 11mmol/L己糖激酶≧20KU/L2.校准要求2.1校准品:使用与试剂配套使用的复星长征临床化学校准血清(货号:4490050/4590050)对测定进行校准。

肌酸激酶(CK)测定及意义

肌酸激酶(Creatine Kinase, CK )通常存在于动物的心脏、肌肉以及脑等组织的细胞浆和线粒体中,是一个与细胞内能量运

转、肌肉收缩、ATP再生有直接关系的重要激酶,它可逆地催化肌酸与ATP之间的转磷酰基反应。

肌酸激酶有四种同功酶形式:肌肉型(MM)脑型(BB)、杂化型(MB)和线粒体型(MiMi)。

MM型主要存在于各种肌肉细胞中,BB型主要存在于脑细胞中,MB型主要存在于心肌细胞中,MiMi 型主要存在于心肌和骨骼肌线粒体中。

在临床上主要用于诊断心肌梗塞。

心肌梗塞患者发病后2-4 小时,血液中此酶活动即开始升高。

比血清中谷草转酸酶和乳酸脱氢酶的活力变化都出现得早。

1.正常参考值:

健康成年男性:38-174 U/L ;

健康成年女性:26-140 U/L 。

2.临床意义:

(1)心脏疾病:此酶是继转氨酶后至今临床上最重要的酶,特别是在诊断心肌梗死上有较高价值。

和常用的谷草转氨酶、乳酸脱氢酶相比,有下列优点:在这几个酶中肌酸激酶最先升高,疼痛出现后 4 小时肌酸激酶急剧上升,最高可达正常上限的10〜12倍,是目前最敏感的酶试验。

因肝中肌酸激酶含量很少,心脏疾病伴有肝郁血或肝损伤时,谷丙转氨酶、谷草转氨酶和乳酸脱氨酶往往升高而肌酸激酶无变化,特异性较强。

红细胞中此酶活力很低,溶血标本对此酶测定干扰较谷草转氨酶和乳酸脱氢酶小,已成为临床化学方面常用酶之一,每年全

世界约进行一亿次肌酸激酶测定。

在心肌梗死病程中,如肌酸激酶活力再次升高,往往说明心肌再次梗死。

但此酶活力增高持续时间短,2〜4天后就可恢复正常。

所以如用此酶诊断心肌梗死,一定要注意病程时间。

发病时间较长的病例,应测定能较长维持增高的酶活力的

乳酸脱氢酶,此时肌酸激酶活性正常并不能否定心肌梗死诊断。

(2)在骨骼肌损伤时,甚至在肌注某些药物如青霉素、氯丙嗪时,以及在进行一些心脏疾病治疗,如心导管、电复律时均可引起肌酸激酶活力升高,也就是虽然肌酸激酶同工酶诊断心肌梗死阳性率可高达98 %,但特异性只有85 %。

目前公认测定肌酸激酶同工酶(主要为 C K -M B)是特异性更高的酶试验。

(3)有学者提出连续观察肌酸激酶动态变化,根据一些常数进行公式计算,可推测心肌梗死的大小,从而有助于判断病人预后。

此法需频繁抽血,各学者对所用常数也有不同意见,用于临床可能还需要一段时间。

(4)国内资料表明:病毒性心肌炎时此酶活性明显升高,对心肌炎诊断和预后有参考价值。

(5)肌肉疾病:在Duchenne 肌萎缩患者血中,肌酸激酶极度增高,甚至可高出正常值上限50 倍,而后随病程延长下降。

此病是和性染色体有关的遗传病,在无症状的女性,隐性携带者约

75 %肌酸激酶也高于正常。

其他类型的原发性肌萎缩患者肌酸激酶

也有不同程度的升高,这可用于区别继发性肌病如神经性或废用性肌萎缩,此时肌酸激酶活力往往正常。

(6)脑疾病:高肌酸激酶活力见于发作性癫、破伤风。

但看来主要和肌肉损伤有

关,而与脑疾患关系不大。

肌酸激酶增高也见于器质性神经疾病,如脑梗死、脑膜炎和脑炎。

在解释此酶活力增高原因时还应注意到一些非疾病因素如剧烈运动、各种插管及手术乃至肌肉注射冬眠灵、抗生素等也可能引起此酶活性增高。

在急性心肌梗死之后血清中CK 开始升高时间最最为 2 小时,达峰值时间最早为24 小时,最迟为72 小时,根据CK 同工酶分离监测记录,胸痛发作后,血清CK-MB 上升先于总活力升高。

24 小时达峰值,36 小时内其波动曲线与总活力相平行,至48小时消失。

一般认为,此法血清CQ MB》总活力的3 %,即阳性,最高值可达12%〜38%。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。