一组:大气层结稳定度的判定及逆温的形成

- 格式:ppt

- 大小:3.88 MB

- 文档页数:24

形成逆温的条件-概述说明以及解释1.引言1.1 概述【概述】逆温是指在大气层中温度随高度的升高而增加的现象,与通常情况下的温度递减规律相反。

它是在特定的气象条件下形成的,具有一定的时空分布特征。

逆温在大气科学研究中具有重要的意义,对人类活动、气候变化及工程建设等方面都有着深远的影响。

本文将探讨形成逆温的条件,包括逆温的定义与背景、形成逆温的条件1、形成逆温的条件2和形成逆温的条件3。

通过理解这些条件,我们能够更好地了解逆温现象的形成机制,为进一步研究和应用逆温提供重要的参考。

在接下来的正文中,我们将详细介绍逆温的定义与背景,来为读者提供对逆温概念的基本了解。

然后,我们将分析逆温的形成条件,以便更好地解释逆温现象的产生原因。

最后,我们将对逆温形成条件进行总结,并展望逆温对气候和工程领域的影响与应用前景。

通过本文的阐述,读者将能够对逆温现象有更全面的认识,并对逆温所涉及的气象条件有更深入的理解。

我们希望本文能够为相关领域的研究与实践提供一定的帮助和启示。

文章结构部分的内容可以如下所示:1.2 文章结构本文主要分为三个部分,即引言、正文和结论。

下面将对每个部分的内容进行简单介绍。

- 引言部分将概述逆温的定义与背景,介绍逆温现象的基本概念和相关研究的背景。

通过引入逆温的概念和研究意义,引起读者对本文的兴趣。

- 正文部分将详细探讨形成逆温的条件。

在正文的第一节中,将给出逆温的定义和背景,为后续内容的理解打下基础。

接下来,我们将介绍形成逆温的条件1,探讨导致逆温现象发生的主要因素。

然后,我们将进一步探讨形成逆温的条件2,从不同角度分析逆温现象的形成机理。

最后,我们将介绍形成逆温的条件3,深入了解逆温现象与其他气象要素的关系。

- 结论部分将对前面内容进行总结,概括逆温的形成条件,并指出逆温现象的研究对气象科学和相关应用领域的重要意义。

同时,还将展望逆温研究的发展方向,提出对逆温的影响和应用的展望,为读者提供一定的启示。

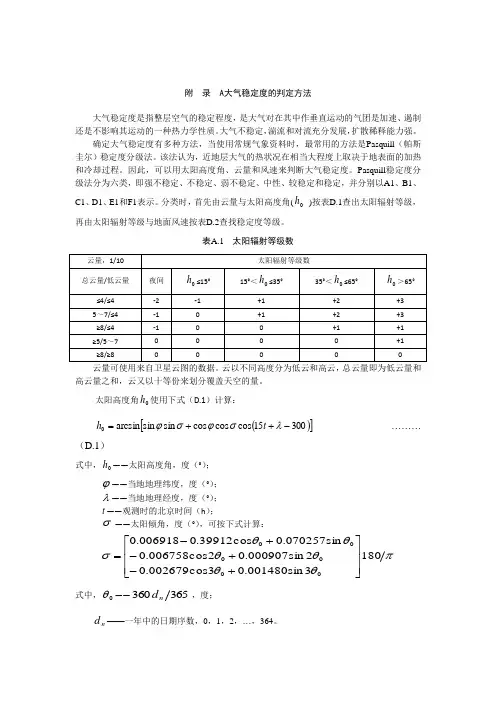

附 录 A 大气稳定度的判定方法大气稳定度是指整层空气的稳定程度,是大气对在其中作垂直运动的气团是加速、遏制还是不影响其运动的一种热力学性质。

大气不稳定,湍流和对流充分发展,扩散稀释能力强。

确定大气稳定度有多种方法,当使用常规气象资料时,最常用的方法是Pasquill (帕斯圭尔)稳定度分级法。

该法认为,近地层大气的热状况在相当大程度上取决于地表面的加热和冷却过程。

因此,可以用太阳高度角、云量和风速来判断大气稳定度。

Pasquill 稳定度分级法分为六类,即强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定,并分别以A1、B1、C1、D1、E1和F1表示。

分类时,首先由云量与太阳高度角(0h )按表D.1查出太阳辐射等级,再由太阳辐射等级与地面风速按表D.2查找稳定度等级。

表A.1 太阳辐射等级数云量可使用来自卫星云图的数据。

云以不同高度分为低云和高云,总云量即为低云量和高云量之和,云又以十等份来划分覆盖天空的量。

太阳高度角0h 使用下式(D.1)计算:()[]30015cos cos cos sin sin arcsin 0-++=λσϕσϕt h ……… (D.1)式中,0h ——太阳高度角,度(°);ϕ——当地地理纬度,度(°);λ——当地地理经度,度(°); t ——观测时的北京时间(h ); σ——太阳倾角,度(°),可按下式计算:πθθθθθθσ1803sin 001480.03cos 002679.02sin 000907.02cos 006758.0sin 070257.0cos 39912.0006918.0000000⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+-+-+-= 式中,0θ——365360n d ,度;n d ——一年中的日期序数,0,1,2, (364)表A.2大气稳定度的等级时)的大气稳定度一般为中性稳定度;强不稳定类一般出现在白天、晴天和风速<2 m/s的情况下;稳定类一般出现在夜间、晴天和风速<3 m/s的情况下。

逆温的种类及原因逆温的种类及原因在对流层⼤⽓中,⼀般情况下温度随⾼度的升⾼⽽呈降低趋势,但有时在某些层次会出现⽓温不随⾼度变化或随⾼度的升⾼反⽽增⾼。

⽓象上把温度不随⾼度变化的⼤⽓层称为等温层,⽽把温度随⾼度的升⾼⽽增⾼的⼤⽓层称为逆温层。

从热⼒学的⾓度看,⽆论是等温层还是逆温层都表⽰⼤⽓层结是稳定的,如果它们出现在地⾯附近时,则会限制贴地⽓层强烈乱流运动的发⽣,如果它们形成在对流层中某⼀⾼度上,则⼜会阻碍下⽅空⽓垂直运动的发展。

因此等温层和逆温层⼜统称为阻塞层。

但两者中对云雾和垂直运动的发⽣和发展以及对其它天⽓现象影响较⼤的是逆温层,所以下⾯对各种逆温层的形成过程及其特点进⾏讨论。

逆温层形成的过程是多种多样的,因此产⽣了它的家族。

逆温按⾼度可以分为“近地⾯层的逆温”和“⾃由⼤⽓的逆温”两⼤类。

前者是指发⽣在⼀百⽶⾼度以下的逆温,这⾥⾯⼜可分为“辐射逆温”、“平流逆温”、“融雪逆温”和“地形逆温”等,多是由于热⼒条件形成的;后者是指发⽣在⼀百⽶⾼度以上的逆温,这⾥⾯⼜可分为“下沉逆温”和“锋⾯逆温”等,多是由于动⼒条件形成的。

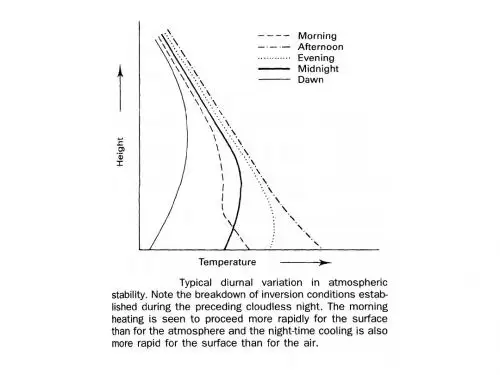

⼀、辐射逆温辐射逆温是夜间因地⾯、雪⾯或冰⾯、云层顶部等的强烈辐射冷却,使紧贴其上的⽓层⽐上层空⽓有较⼤的降温⽽形成的。

近地层的辐射逆温,经常发⽣在晴朗⽆云的夜空,由于地⾯有效辐射很强,近地⾯层⽓温迅速下降,⽽⾼处⼤⽓层降温较少,从⽽出现上暖下冷的逆温现象。

在⽇落前后由地⾯开始形成,夜间随着辐射冷却的加强,逆温层逐渐加厚,黎明前达到最⼤厚度,⽇出后从地⾯开始逐步消失。

它的垂直厚度可以从⼏⼗⽶到300~400⽶,其上下界温度差⼀般只有⼏度,很少能够达到10~15℃。

这种逆温在中⾼纬地区⼤陆上都能发⽣,特别是在沙漠地区经常出现。

在冬季⼤陆被⾼压控制的天⽓条件下,由于长时间的辐射冷却的结果,地⾯和近地层空⽓的温度显著下降,可形成在⽩天也不消失的冬季辐射逆温。

这种逆温层的厚度可达⼏百⽶到2~3千⽶,其上下界的温度差可达15~25℃,有时可持续若⼲天不消失。

大气温度层结的四种类型大气温度层结是指大气中温度随高度的变化关系。

根据温度随高度变化的规律,可以将大气层结分为四种类型:逆温层、中性层、辐合层和辐散层。

本文将详细介绍这四种大气温度层结的特点和形成机制。

1. 逆温层逆温层是指随着高度的增加,温度反而增加的大气层结。

逆温层通常出现在地表附近的低层大气中,是城市热岛效应、地形和地貌等因素的影响下形成的。

逆温层的存在使得空气不易上升,导致污染物在逆温层上方逐渐积累,对空气质量造成一定的影响。

逆温层还能够阻挡地表辐射的散失,使得地表温度升高,导致天气稳定和雾霾的形成。

2. 中性层中性层是指温度随高度变化不明显的大气层结。

在中性层中,空气的上升和下沉没有受到强烈的阻碍,大气中的湍流运动十分活跃。

中性层通常出现在高空中,例如平流层和对流层之间的转变层。

3. 辐合层辐合层是指随着高度的增加,温度下降速率逐渐减小的大气层结。

辐合层通常出现在高空中,例如对流层与平流层之间的转变层。

在辐合层中,大气上升和下沉的运动会受到辐合作用的影响,从而导致空气的汇聚和上升,形成云层和降水现象。

4. 辐散层辐散层是指随着高度的增加,温度下降速率逐渐增大的大气层结。

辐散层通常出现在高空中,例如平流层与对流层之间的转变层。

在辐散层中,大气上升和下沉的运动会受到辐散作用的影响,从而导致空气的分散和下沉,使得降水现象减少。

形成机制大气温度层结的形成机制涉及地理、气候和地表特征等多种因素的综合影响。

以下是各种层结的形成机制的简要介绍:•逆温层的形成主要受到城市化过程中人为因素的影响,例如建筑物集聚和人口密集等,造成大量热能的散失受阻,导致逆温现象的出现。

•中性层的形成主要受到地形和气候的影响。

地形高度变化大、气候稳定的地区更容易形成中性层。

•辐合层的形成主要受到大气的辐合作用的影响。

地壳运动、冷暖气团的交汇等因素会导致大气层结的变化,从而形成辐合层。

•辐散层的形成主要受到大气的辐散作用的影响。

逆温大气吸收太阳短波辐射的能力很弱,而吸收地面长波辐射的能力却很强。

因此,大气近地层内的温度变化主要是受地表长波辐射的影响,空气温度随地面温度的变化而自下而上的变化。

一般是气温随高度的增加而降低,但在特定条件下,也会发生大气温度层结逆转的现象,即r-rd=0及r-rd<0。

①定义:气温随高度增加而增加的现象称为逆温;②分类:根据逆温的生成过程,分为五类a.辐射逆温:晴朗、少云无风的夜间,风速<3m/s(二级)时,地面因强烈的有效辐射而很快冷却,近地面气温下降快,较高气层冷却慢,气温下降慢,形成自地面向上发展的逆温层,称为辐射逆温。

条件:晴朗、微风、无云或云层很薄很高,使地面失去保温层,散热快又多,因而降温激烈,微风有助逆温层向上扩散,但风速<2~3m/s,如风大,上下层空气间的湍流交换加强,热量下传,不利于逆温层的形成。

(a)正常温度层结(b)逆温开始生成,随地面辐射增强,迅速冷却,逐渐向上发展(c)辐射达到最强时为黎明前(d)日出后,地面增温,空气自上而下增温,逆温逐渐消失(e)上午10时左右,逆温消失这种逆温冬季最强,中纬度地区可达200~300mb.下沉逆温(压缩逆温)高压控制区较大气团下沉运动时,常使原来稳定层结的空气压缩成逆温层结。

假定某高度有一气层ABCD,厚度为h,当它下沉时,由于周围大气对它的压力逐渐增大,以及由于水平辐射作用,该气层被压缩成A¢B¢C¢D¢,厚度减小为h¢(<h)。

气层下沉过程是绝热的,则CD下沉到C¢D¢的距离h¢比AB到A¢B¢的距离大,使气层顶部的绝热增温大于底部,若下沉距离很大时,就可能使顶部增温的气温高于底部增温后的气温。

形成逆温。

如原在1000米高度(AB)稳定层结(中性)为10℃的气块,下沉到500米时(A¢B¢)底部温度上升到15℃,顶部温度上升到16℃。

形成逆温现象的因素

形成逆温现象的主要因素有以下几个:

1.大气辐射条件:当地表温度昼夜变化较大时,夜间大气会受到地表辐射的预热,形成逆温现象。

2.地形因素:当地形起伏较大时,夜间冷空气容易在低洼地区滞留,形成逆温现象。

3.风向和风速:逆温现象通常发生在风速较小、风向稳定的情况下。

这样的风速和风向条件不利于冷空气的扩散,导致冷空气滞留,形成逆温现象。

4.湿度:湿度较高时,水蒸气的吸热作用会抑制大气的辐射冷却效应,使逆温现象更容易发生。

5.大气层结稳定度:当大气层结稳定时,空气不易垂直混合,导致冷空气囤积在地面上方,形成逆温现象。

综上所述,逆温现象的形成是由大气辐射条件、地形、风向和风速、湿度以及大气层结稳定度等多个因素共同作用的结果。

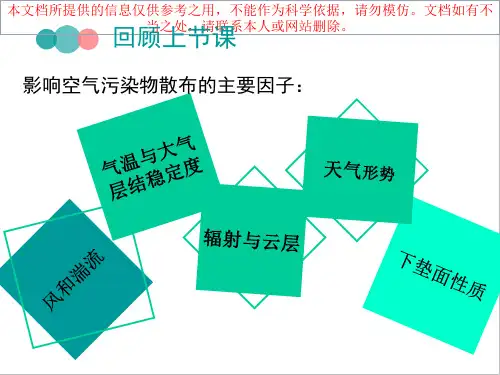

大气稳定度的判断方法一、引言大气稳定度是指在一定高度范围内,空气上升或下沉时所受到的阻力大小,是大气物理学中一个重要的概念。

在气象预报、环境保护、能源开发等领域都有着广泛的应用。

本文将介绍几种判断大气稳定度的方法。

二、湿绝热法湿绝热法是通过比较某一高度上空气的实际温度和其绝热上升或下沉时所达到的温度来判断大气稳定度。

1. 绝热上升和下沉绝热上升是指空气在不受外界作用下,自由膨胀上升,使得其压力降低而温度降低。

绝热下沉则相反,空气自由压缩下沉,使得其压力增加而温度升高。

2. 判断方法当实际温度高于绝热上升或下沉时,说明空气不太容易上升或下沉,即为稳定;反之则为不稳定。

当实际温度与绝热上升或下沉相等时,说明空气处于中性状态。

三、大气层结法大气层结法是通过观测大气温度随高度的变化来判断大气稳定度。

1. 温度随高度变化通常情况下,地面温度较高,而高空温度较低。

但在某些情况下,由于大气运动或天气现象的影响,温度随高度的变化可能会出现反常现象。

2. 判断方法当温度随高度呈现不断减小的趋势时,说明空气处于稳定状态;当温度随高度呈现不断增加的趋势时,说明空气处于不稳定状态;当温度随高度变化较小或波动较大时,则说明空气处于中性状态。

四、湿绝热位能法湿绝热位能法是通过比较上升或下沉过程中所涉及到的湿绝热位能来判断大气稳定度。

1. 湿绝热位能湿绝热位能是指单位质量空气在上升或下沉过程中所涉及到的总能量。

它包括了干绝热位能和水汽潜热,是判断大气稳定度的重要指标。

2. 判断方法当湿绝热位能增加时,说明空气处于不稳定状态;当湿绝热位能减少时,说明空气处于稳定状态;当湿绝热位能变化较小时,则说明空气处于中性状态。

五、对流抑制指数法对流抑制指数法是通过比较某一高度上空气的实际温度和该高度上对流的最低温度来判断大气稳定度。

1. 对流对流是指由于地面加热或其他原因导致空气上升形成的云和降水。

在不同的大气稳定条件下,对流发生的形式和强度也会有所不同。