口腔颌面部感染(2013)

- 格式:ppt

- 大小:32.96 MB

- 文档页数:72

口腔颌面部间隙感染6例治疗总结摘要】目的总结口腔颌面部间隙感染的治疗经验,提高临床治愈率。

方法回顾性分析我科在2009-2012年所遇到的6例间隙感染患者,行脓肿切开引流术,并及时合理大量应用抗生素。

结果 5例患者痊愈出院,1例患者死亡。

结论口腔颌面部间隙感染可引起败血症,严重者可危及生命,早期的发现、及时合理的抗生素应用、充分的引流对感染的控制及预后至关重要。

【关键词】间隙感染切开引流糖尿病【中图分类号】R781.05 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)26-0152-01口腔颌面部间隙感染很常见,均为继发性,常见为牙源性或腺源性感染扩散所致,感染多为需氧与厌氧菌引起的混合感染,也可为葡萄球菌、链球菌等引起的化脓性感染,或厌氧菌等引起的腐败坏死性感染[1]。

口腔颌面部间隙感染的过程与转归受病员的抵抗力、细菌的毒力和治疗措施三方面的影响,如延误治疗,可引起全身并发症,形成败血症,甚至感染性休克,死亡率高达30-40%[2]。

所以正确的治疗口腔颌面部间隙感染非常重要。

回顾2009年—2012年我科治疗的口腔颌面部间隙感染的患者6例,现分析如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组6例中,男性2例,女性4例,治愈5例,死亡1例,治愈率83.3%。

1.2 病例选择女,4岁,因反复上呼吸道感染引起右侧颌下淋巴结炎,导致右侧颌下脓肿。

查体:体温38.5℃,右侧颌下区明显肿胀,皮温升高,有波动感;女,47岁,因46残冠反复根尖周炎症引起右侧颌下间隙、咬肌间隙及翼内间隙感染。

查体:体温38.7℃,右侧面部皮肤发红,皮温升高,张口度约一横指,右面部肿胀,变硬,压痛(++)。

女,50岁,因左侧腮腺慢性炎症急性感染化脓引起左侧腮腺区脓肿波及咬肌间隙。

查体:左侧面部肿胀,压痛明显,未及波动感,轻压左侧腮腺区可见导管口有脓性液体溢出。

女,52岁,因13、14残根根尖化脓性炎症引起眶下间隙感染。

查体见眶下区肿胀,波及内眦、眼睑、颧部皮肤,局部皮肤发红,张力变大,眼睑水肿、鼻唇沟消失,眶下区可扪及波动感。

对于脓肿切开引流的指征正确的选项是()。

A.只有在出现颠簸感后才能切开引流B.结核性淋奉承炎应早期切开C.抗菌素治疗无效且中毒症状显然时应切开引流D.少儿颌周多空隙感染即便影响呼吸也应尽量防止切开E.局部压痛显然凹陷性水肿但穿刺无脓液时不该切开以下眼睑、鼻旁区肿胀为主要表现的空隙感染为()。

A.眶下空隙B.翼颌空隙C.咬肌空隙D.咽旁空隙E.颞下空隙智齿冠周炎治疗要点为()。

A.局部治疗B.抗生素应用C.浑身支持疗法D.切开引流E.龈瓣切除患者男性 46 岁,口底多空隙感染,肿胀显然,可及捻发音及颠簸感,主诉呼吸困难,以下办理正确的选项是()。

A.加大抗生素剂量B.局部 xxC.穿刺抽脓D.宽泛切开引流E.气管切开慢性智齿冠周炎的临床表现中正确的选项是()。

A.常有浑身不一样程度的畏寒发热B.常伴有头痛浑身不适C.可发生食欲减退和大便秘结D.常无显然症状,仅局部轻度压痛不适E.常出现白细胞增高,中性白细胞比率上涨对于颌面部空隙感染以下说法错误的选项是()。

A.颌面部空隙为潜伏的空隙B.颌面部空隙感染为原发性感染C.常有为牙源性和腺源性感染D.以化脓性感染为主E.感染沿神经血管扩散可惹起颅内并发症用于冲刷智齿冠周炎的过氧化氢溶液的浓度是()。

A.0.05%~0.12%B.0.1%~0.3%C.0.3%~0.5%D.1%~3%E.5%~10%对于边沿性颌骨骨髓炎哪项是错误的()。

A.感染多来自下颌智齿冠周炎B.主要损坏骨皮质C.临床多系限制型D.病变多位于下颌升支部E.颌骨增生不显然,骨损坏严重易造成严重 xx 受限的空隙感染为()。

A.眶下空隙B.颌下空隙C.咬肌空隙D.舌下空隙E.颏下空隙对于口腔颌面部感染,以下说法正确的选项是()。

A.上呼吸道感染,可造成地区性淋奉承炎B.成人较少儿更易发生腺源性感染C.口腔颌面部感染可借备注循环扩散至周边空隙D.“危险三角区”的感染办理不妥可造成上呼吸道堵塞E.口腔颌面部组织抗感染能力较其余组织为低对于面部“危险三角区”下述错误的选项是()。

口腔颌面部间隙感染的磁共振影像表现及其临床意义目的:分析口腔颌面部间隙感染的磁共振影像表现,探讨磁共振应用于口腔颌面部间隙感染的临床意义。

方法:选取2010年5月至2014年5月我院收治的10例口腔颌面部间隙感染患者为研究对象,所有患者均行MRI检查。

分析10例患者MRI影像学表现。

结果:10例口腔颌面部间隙感染患者中,8例为蜂窝织炎,2例为脓肿。

蜂窝织炎患者其MRI影像学表现为边界模糊、欠清,病变于T2WⅠ上多呈低、等信号,在T2WⅠ上则多呈高信号;脓肿患者其MRI影像学表现为边界较清及清晰,T2WⅠ信号均为明显高,且于增强T1WⅠ上也具有显著的强化表现。

结论:依据MRI影像学表现可清晰区分蜂窝织炎和脓肿,了解病变位置及病情进展程度,对于临床治疗具有指导作用,值得临床推广。

标签:口腔颌面部间隙感染;MRI;影像学表现口腔颌面部间隙感染为发生于软组织的一种非常见病症。

临床多以患者典型炎症表现为判定依据,如:张口受限及面部红肿等,故而确诊并不困难。

但是实质上,口腔颌面部间隙感染病症临床正确定位病灶区却难度较大,究其原因,还在于口腔颌面部组织结构复杂且交通广泛,由此造成深在感染难以于常规诊断过程中被察觉[1]。

针对此,现阶段口腔颌面部间隙感染多采用磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)或超声进行检查。

基于此研究背景,本文旨在通过分析口腔颌面部间隙感染的磁共振影像表现,以探讨其于该病症临床诊断中的应用价值。

选取2010年5月至2014年5月我院收治的口腔颌面部间隙感染患者10例,回顧性分析其临床影像学资料,现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2010年5月至2014年5月我院收治的10例口腔颌面部间隙感染患者为研究对象。

所有患者均主诉口腔疼痛感强烈,临床皆表现为张口受限及面部红肿、发热等。

其中,男性6例,女性4例;年龄24至75岁,平均年龄(47.3±2.5)岁;病程7天至35天,平均病程(18.5±3.6)天;感染位置:3例颌面部多间隙感染(牙源性),2例颞下间隙感染(牙源性),翼下颌间隙感染(牙源性)、咬肌间隙感染(牙源性)、舌下间隙感染(牙源性)、下颌下间隙感染(腺源性)及颊间隙感染(牙源性)各1例。

口腔颌面部间隙感染67例临床治疗分析作者:李和平来源:《中国保健营养·下旬刊》2013年第06期【摘要】目的研究并探讨67例口腔颌面部间隙感染患者临床治疗效果。

方法研究选取我院在2010年2月至2012年12月收治的67例口腔颌面面部间隙感染患者,所有患者都自愿接受调查和服从所有准则将患者作为研究对象并对患者的临床表现,实验室检查以及治疗效果进行研究,并将所得到的资料进行分析研究。

结果在收治的67例患者中,有12例患者出现伴DM,所占比例为17.9%;有28例患者属于牙源性感染,所占比例为41.79%;其余患者属于多间隙感染,所占比例为40.31%。

结论研究结果发现,对口腔颌面面部间隙感染患者最宜使用切口引流和抗感染治疗,另外加强对疾病的诊断和治疗也是提高临床治疗效果的关键,因此该方法值得在临床上推广和使用。

【关键词】口腔颌面;面部间隙感染;临床治疗;切口引流doi:10.3969/j.issn.1004-7484(x).2013.06.152 文章编号:1004-7484(2013)-06-2995-02口腔颌面面部间隙感染在目前临床上属于比较常见的面部疾病,由于该疾病传播速度比较快,而且在对该类患者进行治疗期间,如果没有采取正确的措施对患者进行防治,那么极易造成患者的脸部的症状加重[1],甚至导致患者死亡。

为了能够探究口腔颌面面部间隙感染患者临床治疗效果,对此我院做出以下研究,选取我院在2010年2月至2012年12月收治的67例口腔颌面面部间隙感染患者,将患者作为研究对象并对患者的临床表现,实验室检查以及治疗效果进行研究,并将所得到的资料进行分析研究,现将研究结果报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院在2010年2月至2012年12月收治的67例口腔颌面面部间隙感染患者,所有患者都自愿接受调查和服从所有准则将患者作为研究对象。

男性患者为37例,女性患者为32例,年龄在10-60岁之间,平均年龄为48.5±8.5岁,病程在1-3个月之间,平均病龄为2个月。

病例一病员:张××,性别:男,年龄:41岁,职业:农民主诉:右面部肿胀流脓4月余现病史:4个月前,右上大牙因疼痛而拔除,拔牙2小时后,右面部不慎被锄头柄碰伤,微痛,皮肤未溃破,也未流血。

第二天右面部开始肿胀、热痛。

10天以后在当地“乡社医院”作切开引流,放出少许脓液,肿胀并未减轻,反而加剧。

又用中药外敷,肿胀开始消退,但未完全消失。

1月后口内右上牙龈处开始流脓,右面部也出现了3个瘘孔向外排脓,入院20天前,右上唇开始麻木,感觉迟钝,患病以来全身情况好,食欲正常,既往体健。

无特殊。

家族史,既往史,略。

检查:发育正常,营养中等,神清合作T37℃ P62次/分 R18次/分 BP118/76mmHg胸部、腹部、脊柱四肢、神经反射正常颌面外科情况:面部左右不对称,右面部上起眶下缘、下至鼻翼,内起鼻梁,外至颧突处为红肿压痛,眶下缘外侧有瘘管,深1cm,可探及骨面,颧部有一溃疡面约×大小,有突起之肉芽组织,该处有深达5cm探及软组织未达骨面,鼻尖、上唇偏向左侧,右上唇感觉迟钝,张口度正常,口腔卫生欠佳,765|缺失,8|叩痛+++,松动+,4-1|叩痛+-++,松动+-++,右上颌骨X线片检查(华氏位及上颌骨正侧位咬合片)。

右侧眶下缘有病理骨折,靠内分有死骨形成,在眶下缘之颧部有×大小透光度增加区,近颧部下部有×透光度增加区,右侧上颌窦边缘不清浑浊,右侧鼻腔较左侧狭窄。

思考题:请提出诊断及诊断依据,并提出进一步检查及治疗意见。

答:1.诊断及诊断依据:(1)右侧眶下间隙感染诊断依据:面部左右不对称,右面部上起眶下缘、下至鼻翼,内起鼻梁,外至颧突处为红肿压痛。

4-1|叩痛+-++,松动+-++(2)右侧上颌慢性边缘性骨髓炎诊断依据:右侧眶下缘有病理骨折,靠内分有死骨形成,在眶下缘之颧部有×大小透光度增加区,近颧部下部有×透光度增加区,故可判断为骨髓炎;眶下缘外侧有瘘管,深1cm,可探及骨面,颧部有一溃疡面约×大小,有突起之肉芽组织,可知为边缘性骨髓炎,并且面部有3个瘘孔长期未愈,可知为慢性边缘性骨髓炎。

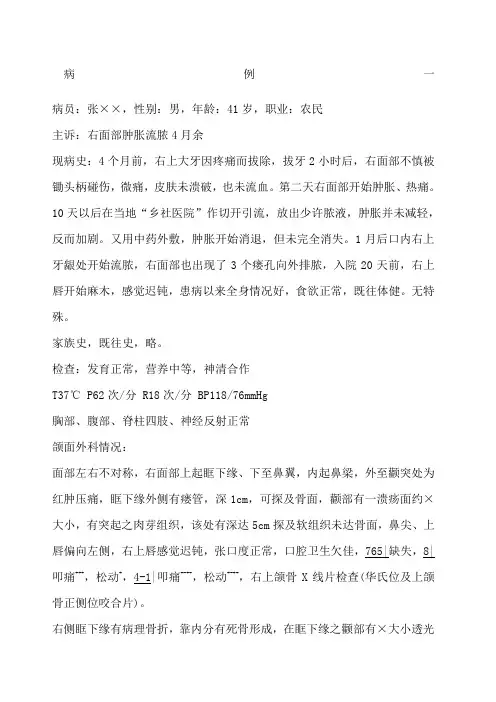

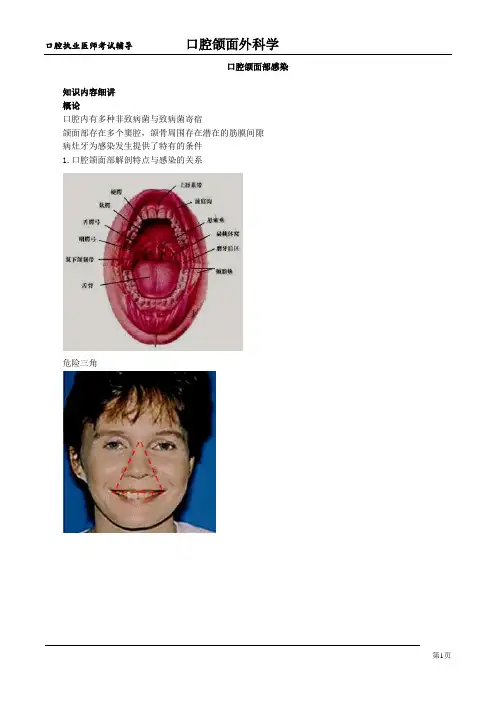

口腔颌面部感染知识内容细讲概论口腔内有多种非致病菌与致病菌寄宿颌面部存在多个窦腔,颌骨周围存在潜在的筋膜间隙病灶牙为感染发生提供了特有的条件1.口腔颌面部解剖特点与感染的关系危险三角2.感染途径金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠杆菌等。

3.口腔颌面部感染的临床表现1)局部症状急性:红、肿、热、痛、功能障碍慢性:炎性浸润块,开口受限、瘘口2)全身症状畏寒、发热、头痛、全身不适、乏力化验:白细胞总数增高,中性粒细胞比例上升,核左移4.诊断及鉴别诊断根据发病因素、临床表现,大多能作出正确诊断。

如诊断及时、治疗得当,对缩短病程、防止感染扩散和恶化均有重要意义。

5.治疗原则局部治疗:手术治疗:切开引流(指征、要求、目的)、清除病灶全身治疗目的:①使脓液或腐败坏死物迅速排出体外;②解除局部疼痛、肿胀及张力,以防发生窒息;③颌周间隙脓肿引流,以免并发边缘性骨髓炎;④预防感染向颅内和胸腔扩散或侵入血液循环,发生海绵窦血栓、脑脓肿、纵隔炎、败血症等严重并发症。

指征:①疼痛加重,搏动性跳痛,皮肤表面发红、光亮;触诊时有明显压痛点、波动感,呈凹陷性水肿,穿刺有脓。

②急性化脓炎症,经抗生素控制感染无效,明显的全身中毒症状。

③儿童颌周蜂窝组织炎已累及多间隙感染,出现呼吸困难及吞咽困难者。

④结核性淋巴结炎,经局部及全身抗结核治疗无效,皮肤发红已近自溃的寒性脓肿。

要求:①切口在脓腔的重力低位。

②切口瘢痕隐蔽,切口长度取决于脓肿部位的深浅与脓肿的大小,尽力选用口内引流。

颜面脓肿顺皮纹方向切开,勿损伤重要解剖结构。

③一般切开至黏膜下或皮下即可,按脓肿位置用血管钳直达脓腔后再钝分离扩大创口。

④手术操作应准确轻柔。

颜面危险三角区的脓肿切开后,严禁挤压,以防感染扩散。

下颌智牙冠周炎病因:盲袋智牙冠周炎是指第三磨牙(智齿)萌出不全或阻生时,牙冠周围软组织发生的炎症。

临床上以下颌智牙冠周炎最常见。

上颌第三磨牙亦可发生冠周炎,但发生率较低,且临床症状较轻,并发症少,治疗相对简单。

颌面部间隙感染的诊治研究进展王启晋【摘要】口腔颌面部感染是指口腔、颈部、面部软组织出现感染的常见病,由于颌面部存在许多肌筋膜间隙,一旦出现感染极易在间隙间相互扩散,出现多间隙感染,进而导致败血症、静脉炎、脑脓肿和纵膈炎等严重疾病,甚至危及生命.近年来,随着医学技术的不断发展,对颌面部间隙感染的相关研究逐渐丰富,本文就颌面部感染部位及来源、扩散途径、微生物学研究,诊断方法及治疗,以及口腔颌面部创伤后整形美容修复中如何预防颌面部间隙感染等方面的研究进行综述.%Oral and maxillofacial infection refers to the oral,neck,facial soft tissue infections common.As the maxillofacialregion is divided into many myofascial space,due to the potential connections of fascial spaces,infections can spread fromone space to another.Multiple space infection could lead to sepsis,phlebitis,brain abscess and mediastinal inflammation andsome other serious diseases,which could be life-threatening.In recent years,with the development of medical technology,theresearches on facial space infection has been gradually enriched.In this article,we reviewed literatures evaluated the locationand origin of maxillofacial infections,the ways of diffusion,related researches of microbiology and the diagnosis and treatment.【期刊名称】《中国美容医学》【年(卷),期】2017(026)012【总页数】3页(P143-145)【关键词】颌面部;间隙感染;微生物学;牙源性感染;美容【作者】王启晋【作者单位】遵义市第一人民医院口腔科贵州遵义 563004【正文语种】中文【中图分类】R782.3颌面部间隙感染是因厌氧菌和需氧菌引起的混合感染,是颌面外科的常见疾病,患者感染后表现为颌面部的红、肿、痛及功能障碍,由于其极易在间隙中扩散,如不及时治疗极易发展成多间隙感染,引发海绵窦血栓性静脉炎、败血症、脑脓肿和纵膈炎等严重疾病,危及患者生命安全。