表面活性剂临界胶束浓度的测定

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:3

表面活性剂临界胶束浓度的测定实验报告实验目的:本实验旨在通过对表面活性剂水溶液的浓度与临界胶束浓度进行测定,探究表面活性剂分子的聚集结构及其对界面性质的影响,为后续的表面化学研究提供基础实验数据。

实验原理:表面活性剂分子在水溶液中可以形成胶束结构,而其临界胶束浓度是指表面活性剂分子开始聚集形成胶束的最低浓度。

当浓度大于临界胶束浓度时,则会出现大量表面活性剂分子的聚集,形成胶束结构。

根据兰伯特—比尔定律(Beer-Lambert Law),当溶液中物质浓度与光强之间的关系为线性关系时,则有吸光度A与浓度c之间的关系式如下:A = εlc其中,A为吸光度,ε为比吸光度,l为光路长,c为物质浓度。

而临界胶束浓度就是吸光度和浓度之间的拐点。

实验步骤:1.取一定比例的表面活性剂,加入稀释液中,调整其浓度分别为0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 mM。

2.每次测量添加2μL红外染料,干燥后加入回收液中,取出60μL至一100μL石英吸光比色皿中,用超净水升至一定体积。

3.使用紫外-可见分光光度计测量样品吸光度,记录下吸光度与浓度之间的关系曲线。

实验结果:在使用紫外-可见分光光度计测量并计算样品吸光度时,可以得到不同浓度下的表面活性剂水溶液的吸光度数值。

利用上述公式,可以将吸光度与浓度之间的关系转化为直线并求出直线交点。

根据实验结果,可以得到表面活性剂的临界胶束浓度约为2.86mM。

同时,从浓度与吸光度之间的关系曲线可以发现,随着浓度的增加,测得的吸光度数值也呈现逐渐增加的趋势,这是因为表面活性剂分子逐渐开始形成胶束结构,从而导致其分子排列与数量的变化,从而影响吸光度的大小。

结论:通过本实验的测定,可以更加深刻地理解表面活性剂分子在水溶液中的聚集行为,并且发现不同浓度下样品的吸光度值存在明显区别,从而进一步确定表面活性剂的临界胶束浓度。

这一理论研究在表面化学领域中有着重要的应用价值。

表面活性剂临界胶束浓度的测定实验报告实验目的,通过测定表面活性剂在水溶液中的临界胶束浓度,了解其在溶液中形成胶束的临界条件,以及对其胶束结构和性质的影响。

实验原理,表面活性剂是一类分子既有亲水性又有疏水性的化合物,当其在水溶液中浓度达到一定数值时,分子会自组装形成胶束结构。

临界胶束浓度是指表面活性剂在水溶液中形成胶束所需的最低浓度。

实验步骤:1. 准备一定浓度的表面活性剂溶液。

2. 采用表面张力计或其他适当仪器,测定不同浓度的表面活性剂溶液的表面张力。

3. 绘制表面张力与表面活性剂浓度的关系曲线。

4. 通过曲线的拐点或导数最小值所对应的浓度值,即可得到表面活性剂的临界胶束浓度。

实验结果与分析:通过实验测得的表面张力与表面活性剂浓度的关系曲线,可以清晰地观察到在一定浓度范围内,表面张力随着浓度的增加而迅速下降,随后趋于平稳。

通过对曲线的分析,可以得到表面活性剂的临界胶束浓度为X mol/L。

结论:通过本次实验,我们成功测定了表面活性剂的临界胶束浓度,为进一步研究其在溶液中的行为和应用提供了重要参考。

同时,我们也了解到了表面活性剂在溶液中形成胶束的临界条件,以及其对溶液性质的影响,这对于相关领域的研究具有重要意义。

实验中可能存在的误差:1. 实验过程中,由于仪器精度的限制或操作技巧的差异,测得的数据可能存在一定误差。

2. 实验条件的控制不够严格,可能会对实验结果产生一定影响。

改进方案:1. 在实验中尽量减小操作误差,提高测量精度。

2. 在实验条件的控制上加强,确保实验数据的准确性和可靠性。

总结:通过本次实验,我们对表面活性剂临界胶束浓度的测定有了更深入的了解,同时也认识到了实验中可能存在的误差和改进方案。

这对于今后的相关研究工作具有一定的指导意义。

表面活性剂临界胶束浓度测定应化118班于正风 1102010801摘要本文主要介绍了表面活性剂(以SDS为例)的几种物理性质以及其临界胶束浓度的几种测定方法。

包括测定原理、实验方法及方法特点, 并指出了SDS的林临界胶束浓度。

对于理解表面活性剂的性质有较好的参考价值。

关键词表面活性剂; 临界胶束浓度; 测定方法; 测定原理引言表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度, 是其溶液性质发生显著变化的一个分水岭。

由于表面活性剂的一些理化性质在胶束形成前后会发生突变, 因而, 可借助此类变化来表征表面活性剂的CMC。

在药学领域中, 表面活性剂的大量研究工作都与各种体系的CMC测定有关。

常用的CMC测定方法有表面张力法、光散射法、染料增溶性、电导率法等。

但是, 不同理化性质对表面活性剂总浓度变化的响应范围和灵敏度不同, 导致用不同方法测得的CMC的值也各有不同。

本文介绍CMC测定技术的原理及简单的操作方法, 提供大量的物理参数及国内外的最新研究动态, 为表面活性剂在药学中的应用与开发提供理论支持。

临界胶束浓度的形成机制进入水中的表面活性剂分子随着其碳氢链逐渐增长, 它在水中达到一定浓度时, 溶液表面张力不再下降。

为了使整个溶液体系的能量趋于最低, 在溶液内部的双亲分子会自动形成极性基向水碳氢链向内的集合体, 这种集合体称为胶束或胶团 (M icelle), 形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度。

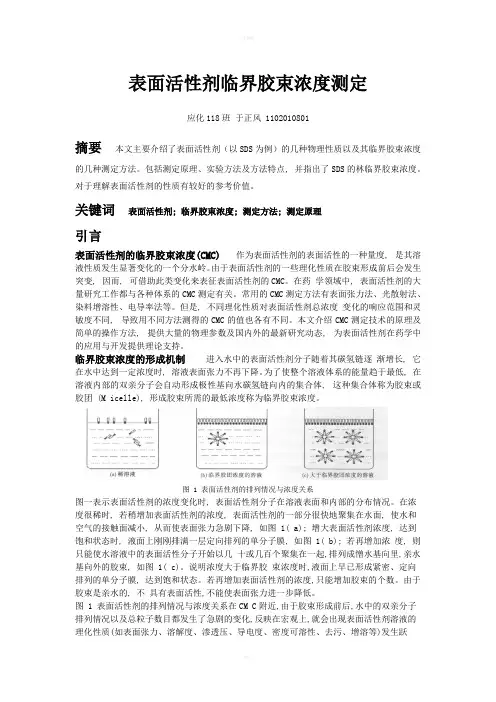

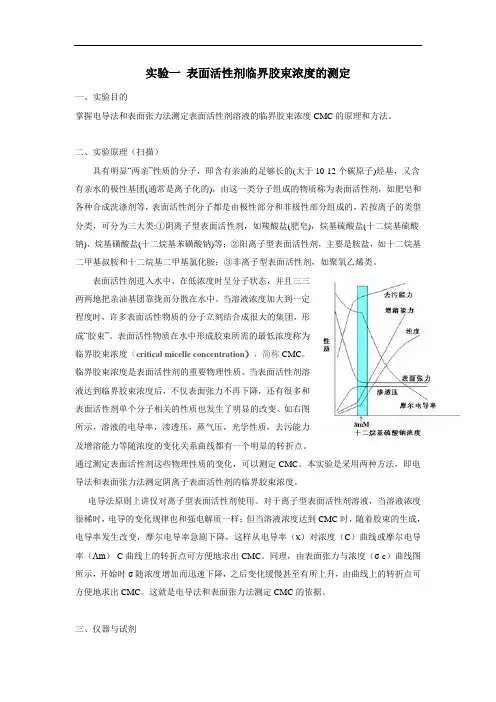

图 1 表面活性剂的排列情况与浓度关系图一表示表面活性剂的浓度变化时, 表面活性剂分子在溶液表面和内部的分布情况。

在浓度很稀时, 若稍增加表面活性剂的浓度, 表面活性剂的一部分很快地聚集在水面, 使水和空气的接触面减小, 从而使表面张力急剧下降, 如图 1( a); 增大表面活性剂浓度, 达到饱和状态时, 液面上刚刚排满一层定向排列的单分子膜, 如图 1( b); 若再增加浓度, 则只能使水溶液中的表面活性分子开始以几十或几百个聚集在一起,排列成憎水基向里,亲水基向外的胶束, 如图 1( c)。

电导率测定表面活性剂的临界胶束浓度引言表面活性剂是一类具有显著表面活性的化学物质,广泛应用于日常生活和工业生产中。

表面活性剂在溶液中可以形成胶束结构,其中包括亲水头基团和疏水尾基团。

当表面活性剂浓度达到一定值时,会发生临界胶束浓度效应。

了解和测定表面活性剂的临界胶束浓度对于研究其胶束结构和应用具有重要意义。

本文将介绍电导率法测定表面活性剂的临界胶束浓度的原理和实验方法。

原理电导率法是测定溶液中物质浓度的一种常用方法。

在表面活性剂溶液中,当浓度低于临界胶束浓度时,溶液电导率主要由游离离子贡献,而当浓度超过临界胶束浓度时,由于表面活性剂形成了胶束结构,溶液电导率会显著增加。

因此,通过测量表面活性剂溶液的电导率随浓度变化的曲线,可以确定临界胶束浓度。

实验方法实验仪器和试剂所需实验仪器和试剂如下:•电导仪:用于测量溶液的电导率。

•玻璃容器:用于容纳表面活性剂溶液。

•表面活性剂:选择一种常用表面活性剂,如十二烷基硫酸钠等。

实验步骤1.准备一系列不同浓度的表面活性剂溶液。

可以通过逐步稀释高浓度溶液得到不同浓度的溶液。

每个浓度的溶液至少需要准备3个平行样品。

2.将所需浓度的表面活性剂溶液分别倒入各个玻璃容器中。

3.使用电导仪测量每个溶液的电导率,并记录测量值。

4.根据测量值绘制表面活性剂溶液电导率随浓度变化的曲线。

5.分析曲线,确定电导率发生显著变化的浓度点,该浓度即为表面活性剂的临界胶束浓度。

结果分析通过电导率测定表面活性剂的临界胶束浓度,根据实验数据绘制的电导率曲线可以得到明显的变化点。

该变化点对应的浓度即为表面活性剂的临界胶束浓度。

在实验过程中,可能会发现多个变化点,这是由于表面活性剂胶束结构的变化导致的。

因此,在分析结果时应注意该现象。

应用与展望电导率法测定表面活性剂的临界胶束浓度在实际应用中有着广泛的应用。

了解表面活性剂的临界胶束浓度可以帮助我们确定最佳使用浓度范围,例如在洗涤剂、乳化剂等应用中。

此外,通过调控表面活性剂的临界胶束浓度,还可以改变其溶液性质和应用特性,如增加溶液的稳定性、降低界面张力等。

一、实验目得(1)掌握用电导法测定表面活性剂CMC得方法(2)掌握电导率仪得使用二、实验原理SAA溶液得许多物化性质随着胶束得形成而发生突变,因此临界胶束浓度(CMC)就是SAA表面活性得重要量度之一。

测定CMC,掌握影响CMC得因素对于深入研究SAA 得物理化学性质十分重要。

CMC就是在一定温度下某SAA形成胶束得最低浓度。

通常以mol/L或g/L表示之。

一般离子SAA得CMC大致在10-2-10-3mol/L之间,非离子SAA得CMC则在10-4mol/L以下,CMC就是衡量SAA得表面活性与SAA应用中得一个重要物理量。

因为CMC越小,则表示此种SAA形成胶束所需浓度越低,因此改变表面性质,起到润湿,乳化,增溶,起泡等作用所需得浓度也越低。

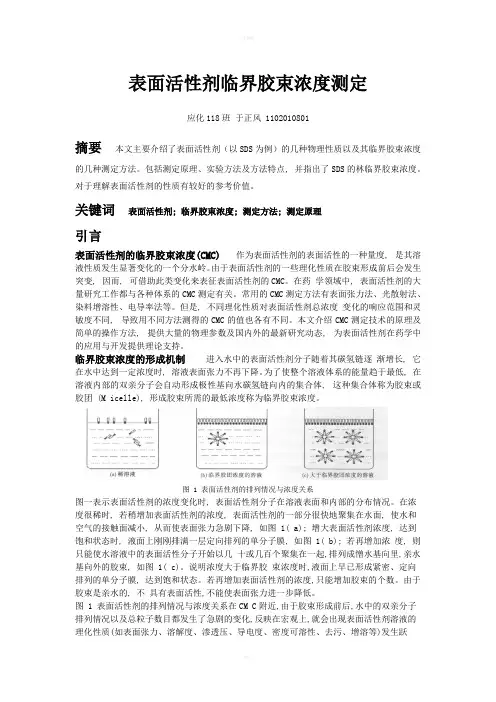

右图表面一典型得SAA水溶液得物理化学性质随C变化得关系。

可明显瞧出:在所有物理性质得变化中皆有一转折点。

而此较转折点又都在一个不大得范围内;这就说明表面现象(表面张力及界面张力随浓度变化有转折点)。

与内部性质(如当量电导、渗透压、以及去污浊度等)有统一得内在联系。

离子型SAA就是由亲水得无机离子与亲油得有机离子构成得离子化合物,如同典型得无机盐一样,其在稀水溶液中分别以正负离子形式存在。

因而在稀水溶液中,电导率随C上升,但到达一定浓度后,出现一转折点,直线逐渐变缓。

三、实验仪器、药品仪器:电导率仪烧杯(100ml、7个) 温度计(2支)容量瓶(250ml,7只)药品:SAA(1631)、蒸馏水四、实验步骤1、分别配制1631 得水溶液浓度为:4、00X10-4、5、140X10-4、6、70X10-4、8、20X10-4、10、85X10-4、13、6X10-4、16、54X10-4mol/L得溶液各250ml2、将其在25℃、30℃、35℃恒温→测定各溶液得电导率(由稀→浓)→取3次测量值得平均值3、作K-C曲线4、由K-C曲线求不同t下得CMC值五、药品常数十六烷基三甲基溴化铵(1631):就是阳离子SAA、分子式:C16H33(CH3)3NBr分子量:364、446 熔点:250-237℃,水溶性:13g/L(20℃)性质:呈白色或浅黄色结晶至粉末状,易溶于异丙醇、可溶于水、振荡时产生大量泡沫,具有优良得渗透、柔化、抗静电、生物降解性及杀菌消毒等功能。

实验一表面活性剂临界胶束浓度的测定一、实验目的掌握电导法和表面张力法测定表面活性剂溶液的临界胶束浓度CMC的原理和方法。

二、实验原理(扫描)具有明显“两亲”性质的分子,即含有亲油的足够长的(大于10-12个碳原子)烃基,又含有亲水的极性基团(通常是离子化的),由这一类分子组成的物质称为表面活性剂,如肥皂和各种合成洗涤剂等,表面活性剂分子都是由极性部分和非极性部分组成的,若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;②阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;③非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯类。

表面活性剂进入水中,在低浓度时呈分子状态,并且三三两两地把亲油基团靠拢而分散在水中。

当溶液浓度加大到一定程度时,许多表面活性物质的分子立刻结合成很大的集团,形成“胶束”。

表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度(critical micelle concentration),简称CMC。

临界胶束浓度是表面活性剂的重要物理性质。

当表面活性剂溶液达到临界胶束浓度后,不仅表面张力不再下降,还有很多和表面活性剂单个分子相关的性质也发生了明显的改变。

如右图所示,溶液的电导率,渗透压,蒸气压,光学性质,去污能力及增溶能力等随浓度的变化关系曲线都有一个明显的转折点。

通过测定表面活性剂这些物理性质的变化,可以测定CMC。

本实验是采用两种方法,即电导法和表面张力法测定阴离子表面活性剂的临界胶束浓度。

电导法原则上讲仅对离子型表面活性剂使用。

对于离子型表面活性剂溶液,当溶液浓度很稀时,电导的变化规律也和强电解质一样;但当溶液浓度达到CMC时,随着胶束的生成,电导率发生改变,摩尔电导率急剧下降,这样从电导率(κ)对浓度(C)曲线或摩尔电导率(Λm)-C曲线上的转折点可方便地求出CMC。

同理,由表面张力与浓度(σ-c)曲线图所示,开始时σ随浓度增加而迅速下降,之后变化缓慢甚至有所上升,由曲线上的转折点可方便地求出CMC。

表面活性剂临界胶束浓度测定应化118班于正风 1102010801摘要本文主要介绍了表面活性剂(以SDS为例)的几种物理性质以及其临界胶束浓度的几种测定方法。

包括测定原理、实验方法及方法特点, 并指出了SDS的林临界胶束浓度。

对于理解表面活性剂的性质有较好的参考价值。

关键词表面活性剂; 临界胶束浓度; 测定方法; 测定原理引言表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度, 是其溶液性质发生显著变化的一个分水岭。

由于表面活性剂的一些理化性质在胶束形成前后会发生突变, 因而, 可借助此类变化来表征表面活性剂的CMC。

在药学领域中, 表面活性剂的大量研究工作都与各种体系的CMC测定有关。

常用的CMC测定方法有表面张力法、光散射法、染料增溶性、电导率法等。

但是, 不同理化性质对表面活性剂总浓度变化的响应范围和灵敏度不同, 导致用不同方法测得的CMC的值也各有不同。

本文介绍CMC测定技术的原理及简单的操作方法, 提供大量的物理参数及国内外的最新研究动态, 为表面活性剂在药学中的应用与开发提供理论支持。

临界胶束浓度的形成机制进入水中的表面活性剂分子随着其碳氢链逐渐增长, 它在水中达到一定浓度时, 溶液表面张力不再下降。

为了使整个溶液体系的能量趋于最低, 在溶液内部的双亲分子会自动形成极性基向水碳氢链向内的集合体, 这种集合体称为胶束或胶团 (M icelle), 形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度。

图 1 表面活性剂的排列情况与浓度关系图一表示表面活性剂的浓度变化时, 表面活性剂分子在溶液表面和内部的分布情况。

在浓度很稀时, 若稍增加表面活性剂的浓度, 表面活性剂的一部分很快地聚集在水面, 使水和空气的接触面减小, 从而使表面张力急剧下降, 如图 1( a); 增大表面活性剂浓度, 达到饱和状态时, 液面上刚刚排满一层定向排列的单分子膜, 如图 1( b); 若再增加浓度, 则只能使水溶液中的表面活性分子开始以几十或几百个聚集在一起,排列成憎水基向里,亲水基向外的胶束, 如图 1( c)。

电导法测定表面活性剂的临界胶束浓度电导法是一种常用的物理方法,可以用于测定表面活性剂的临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC)。

表面活性剂是一种有机化合物,其分子具有特殊的结构,能显著降低液体的表面张力,使液体表面上的分子难以附着,从而减小表面张力,使液体更容易流动。

当表面活性剂分子在溶液中聚集形成胶束时,它们会在溶液中形成微观结构,使溶液表现出不同的性质。

电导法通过测量电导率的变化可以测定表面活性剂的临界胶束浓度。

电导法的基本原理是当电流通过溶液时,溶液中的离子会产生电导,电导的大小与离子浓度和离子迁移率有关。

在电导法测定表面活性剂的临界胶束浓度时,首先需要制备不同浓度的表面活性剂溶液,并测定它们的电导率。

随着表面活性剂浓度的增加,溶液的电导率会逐渐增加。

当表面活性剂浓度达到临界胶束浓度时,溶液的电导率会急剧增加,因此可以根据电导率的变化情况来确定临界胶束浓度。

在实验过程中,需要使用精密的电导率计来测量溶液的电导率。

电导率计的基本原理是测量两个电极之间的电阻随溶液中离子浓度的变化而变化,从而计算出溶液的电导率。

为了确保实验结果的准确性,还需要注意以下几点:1.确保实验温度恒定:表面活性剂的临界胶束浓度会受到温度的影响。

因此,在实验过程中需要控制溶液的温度,以避免温度变化对实验结果的影响。

2.避免电解质的干扰:在测定电导率时,如果溶液中含有其他电解质,会对电导率产生影响。

因此,在实验过程中需要使用去离子水来制备溶液,以避免其他电解质对实验结果的影响。

3.确保电极清洁:电导率计的电极在使用前需要用稀盐酸缓冲液浸泡,使用后需要清洗干净并晾干。

这样可以避免电极表面的污垢对实验结果的影响。

4.标准化溶液:在实验过程中需要使用标准化的氯化钾溶液来校准电导率计,以保证实验结果的准确性。

实验步骤如下:1.准备不同浓度的表面活性剂溶液,分别用去离子水配制。

2.将电导率计的电极插入每一个溶液中,测定其电导率。

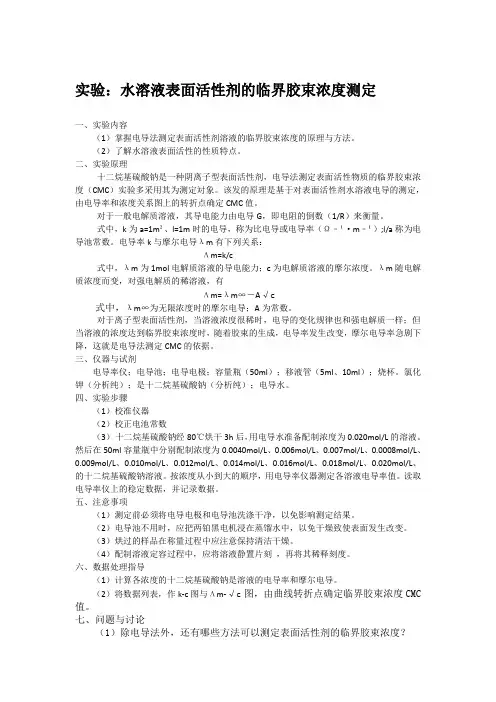

实验:水溶液表面活性剂的临界胶束浓度测定一、实验内容(1)掌握电导法测定表面活性剂溶液的临界胶束浓度的原理与方法。

(2)了解水溶液表面活性的性质特点。

二、实验原理十二烷基硫酸钠是一种阴离子型表面活性剂,电导法测定表面活性物质的临界胶束浓度(CMC)实验多采用其为测定対象。

该发的原理是基于对表面活性剂水溶液电导的测定,由电导率和浓度关系图上的转折点确定CMC值。

对于一般电解质溶液,其导电能力由电导G,即电阻的倒数(1/R)来衡量。

式中,k为a=1m²、l=1m时的电导,称为比电导或电导率(Ω﹣¹·m﹣¹);l/a称为电导池常数。

电导率k与摩尔电导λm有下列关系:Λm=k/c式中,λm为1mol电解质溶液的导电能力;c为电解质溶液的摩尔浓度。

λm随电解质浓度而变,对强电解质的稀溶液,有Λm=λm∞-A√c式中,λm∞为无限浓度时的摩尔电导;A为常数。

对于离子型表面活性剂,当溶液浓度很稀时,电导的变化规律也和强电解质一样;但当溶液的浓度达到临界胶束浓度时,随着胶束的生成,电导率发生改变,摩尔电导率急剧下降,这就是电导法测定CMC的依据。

三、仪器与试剂电导率仪;电导池;电导电极;容量瓶(50ml);移液管(5ml、10ml);烧杯。

氯化钾(分析纯);是十二烷基硫酸钠(分析纯);电导水。

四、实验步骤(1)校准仪器(2)校正电池常数(3)十二烷基硫酸钠经80℃烘干3h后,用电导水准备配制浓度为0.020mol/L的溶液。

然后在50ml容量瓶中分别配制浓度为0.0040mol/L、0.006mol/L、0.007mol/L、0.0008mol/L、0.009mol/L、0.010mol/L、0.012mol/L、0.014mol/L、0.016mol/L、0.018mol/L、0.020mol/L、的十二烷基硫酸钠溶液。

按浓度从小到大的顺序,用电导率仪器测定各溶液电导率值。

临界胶束浓度的测定方法表面张力法1.1测量原理表面活性剂水溶液的表面张力在浓度很低的时候随浓度增加而急剧下降,到达一定浓度(即cmc)后则变化缓慢或不再改变。

通常用表面张力-浓度对数图确定cmc。

具体做法是:测定一系列不同浓度溶液的表面张力γ,作出γ-lgc曲线,将曲线转折点两侧的直线部分外延,相交点的浓度即为此体系中表面活性剂的临界胶束浓度。

γ-lgc曲线是研究表面活性剂最基础的数据,可以同时求出表面活性剂的临界胶束浓度和表面吸附等温线。

因此,一般认为表面张力法是测定表面活性剂溶液临界胶束浓度的标准方法。

不过,当溶液中存在少量高表面活性杂质时,例如高碳醇、胺、酸等物质,表面张力-浓度对数曲线上会出现最低点,不易确定临界胶束浓度。

而且,所得结果往往存在误差。

但是,从另一角度看,表面张力曲线最低点的出现可以说明体系含有高表面活性杂质。

因此表面张力-浓度对数曲线是否具有最低点通常被用作表面活性剂样品纯度的实验证据。

1.2方法特点此法有下列优点:a.简单方便;b.对各类表面活性剂普遍适用;c.此法测定临界胶束浓度的灵敏度不受表面活性剂类型、活性高低、存在无机盐以及浓度高低等因素的影响。

2.电导法2.1 测量原理利用电导率测定仪测定不同浓度表面活性剂水溶液的电导值(也可换算成摩尔电导率)。

确定临界胶束浓度时可用电导率对浓度(c)或摩尔电导率对浓度的方根(√c)作图,转折点的浓度即为临界胶束浓度。

2.2方法特点这是测定临界胶束浓度的经典方法,具有简便的优点。

不过它只能应用于离子型表面活性剂。

此方法对与有叫高表面活性的离子型表面活性剂准确性较高,而对于临界胶束浓度较大的则灵敏度较差。

无机盐存在会影响测定。

3.染料法3.1 测定原理利用某些具有光学特性的油溶性物质作为探针来探明溶液中开始大量形成胶束的浓度是此类方法的共同原理。

测定时,先在较高浓度(>cmc)的表面活性剂溶液中加入很少的染料。

所用染料可以加溶与胶束中使溶液呈现特殊的颜色。

设计实验室温:26.3℃表大气压:101.27KPa 面活的指导老师:性临剂界胶束及浓其度影定响因素2010年5月22日表面活性剂的临界胶束浓度的测定及其影响因素摘要:表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。

表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂,其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。

临界胶束浓度可体现表面活性剂的性能,本文通过测表面张力探求其临界胶束浓度。

关键字:表面活性剂物理化学应用临界胶束浓度表面张力引言:随着科技飞速发展和现代文盟的不断进步,人们对表面活性剂的使用要求也越来越高,即温和,易生物降解和多功能性,强调使用安全,生态保护和提高效率。

可通过测其临界胶束浓度CMC来反映表面活性剂的性能。

临界胶束浓度CMC是表面活性剂分子缔合形成胶束的最低浓度。

脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐(AES)在25℃时呈白色或浅黄色凝胶状膏体,无异味,活性物含量(%) 68-72,游离油(%) ≤3.5,硫酸钠(%) ≤1.5,PH 值(25℃,2%样品水溶液) 7.0-9.5,色泽(klett,5%活性物水溶液) ≤30,临界胶束浓度约0.003 mol / L,易溶于水,具有优良的去污、乳化、发泡性能和抗硬水性能,温和的洗涤性质不会损伤皮肤;广泛应用于香波、浴液、餐具洗涤剂、复合皂等洗涤化妆用品;用于纺织工业润湿剂、清洁剂等。

本实验通过测其表面张力来找其临界胶束浓度;表面张力测定适合于离子表面活性剂和非离子表面活性剂临界胶束浓度的测定,无机离子的存在也不影响测定结果,在表面活性剂浓度较低时,随着浓度的增加,溶液的表面张力急剧下降,当达到临界胶束浓度时,表面张力的下降则很缓慢或停止,以表面张力对表面活性剂浓度的对数作图,曲线转折点相对应的浓度即为CMC。

在表面活性剂溶液中添加盐(含反电离子),使其临界胶束浓度下降;醇对表面活性剂临界胶束浓度的影响较复杂,但一般地随醇加入量增大而减小,其减小程度与醇的结构有关,对于脂肪醇来说,其减小表面活性剂临界胶束浓度的能力随碳氢键增加而增加,因为醇分子能穿入胶束形成混合胶束,减小表面活性剂离子间排斥力,同时由于醇分子的加入使体系的熵值增大,所以胶束易于形成和增大,是临界胶束浓度降低。

电导法测定表面活性剂的临界胶束浓度一、实验目的1、掌握使用电导法测定十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度(CMC 值)的原理与方法。

2.掌握电导率仪的使用方法。

二、实验原理表面活性剂分子是由具有亲水性的极性基团和具有憎水性的非极性基团所组成的有机化合物,当它们以低浓度存在于某一体系中时,可被吸附在该体系的表面上,采取极性基团向着水,非极性基团脱离水的表面定向,从而使表面自由能明显降低。

在表面活性剂溶液中,当溶液浓度增大到一定值时,表面活性剂离子或分子不但在表面聚集而形成单分子层,而且早溶液本体内部也三三两两的以憎水基相互靠拢,聚在一起形成胶束。

形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度(critical micelleconcentration CMC )。

表面活性剂溶液的许多物理化学性质随着胶团的出现而发生突变,而只有溶液浓度稍高于CMC 时,才能充分发挥表面活性剂的作用,所以CMC 是表面活性剂的一种重要量度。

表面活性剂为了使自己成为溶液中的稳定分子,有可能采取的两种途径:一是把亲水基团流在水中,亲油基伸向油相或空气;二是让表面活性剂吸附在界面上,其结果是降低界面张力,形成定向排列的单分子膜,后者就形成了胶束。

由于胶束的亲水基方向朝外,与水分子相互吸引,使表面活性剂能稳定地溶于水中。

随着表面活性剂在溶液中浓度的增长,球形胶束还可能转变成棒形胶束,以至层状胶束,后者可用来制作液晶,它具有各向异性的性质。

原则上,表面活性剂随浓度变化的物理化学性质都可以用于测定CMC ,常用的方法有表面张力法、电导法、染料法等。

本实验采用电导法测定表面活性剂的电导率来确定CMC 值。

它是利用离子型表面活性剂水溶液的电导率随浓度的变化关系,作κ- c 曲线或Λm -c 1/2曲线,由曲线的转折点求出CMC 值。

对电解质溶液,其导电能力由电导G 衡量:G = κ(A/L ),其中κ是电导率(s·m -1),A/L 是电导池常数(m -1)。

设计实验:表面活性剂溶液临界胶束浓度的测定一、实验目的1.了解表面活性剂溶液临界胶束浓度(CMC)的定义及常用测定方法。

2.设定两种或两种以上实验方法测定表面活性剂溶液的CMC。

二、实验原理三、实验要求1.根据本实验提供的仪器与药品:表面张力测定仪;电导率仪;超级恒温槽;十二烷基硫酸钠(SDS)。

设计出2种以上测定CMC的实验方法,用这些方法测定表面活性剂的CMC。

2.确定表面活性剂溶液的浓度范围,写出实验操作步骤,并指出实验的注意事项。

3.采用多种数据处理方法确定CMC。

例如:在表面张力法的处理数据时,可以作σ-c曲线图,由转折点确定CMC;也可以由四个低浓度点和四个高浓度点分别作两条σ-lgc直线,由两线的交叉点确定CMC。

而在用电导法时,可以作κ-c曲线,也可以作Λm-c曲线。

指出转折点明显直观,误差小的数据处理方法。

4.对2种方法测得的数据进行比较,据此分析两种方法的优缺点。

5.实验报告必须打印,数据处理用Origin软件或用Microsoft Excel作图。

设计实验:表面活性剂溶液临界胶束浓度的测定姓名庾翔;班级 0903班;学号 2009113020302 ; 分数1. 实验目的1.1 了解表面活性剂溶液临界胶束浓度(CMC)的定义及常用测定方法。

1.2 设定两种以上实验方法测定表面活性剂溶液的CMC。

2. 实验原理凡能显著降低水的表面张力的物质都称为表面活性剂。

当表面活性剂溶入极性很强的水中时,在低浓度是成分散状态,并且三三两两地把亲油集团靠拢而分散在水中,部分分子定向排列于液体表面,产生表面吸附现象。

当溶液表面吸附达到饱和后,进一步增加浓度时,表面活性剂分子会立刻自相缔合,即疏水亲油的集团相互靠拢,而亲水的极性基团与水接触,这样形成的缔合体称为胶束。

以胶束形式存在与水中的表面活性物质是比较稳定的,表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度(critical micelle concentration,CMC)。

临界胶束浓度的测定临界胶束浓度是指在特定条件下,表面活性剂分子聚集形成胶束所需要的最低浓度。

测定临界胶束浓度的方法多种多样,不同方法的原理和操作流程稍有不同,本文将介绍两种常用方法的基本原理和实验步骤。

一、表面张力法表面张力法是测定临界胶束浓度的经典方法,其原理是在一定温度下,用单一表面活性剂溶液不断加入小量的水或电解质溶液,测定溶液表面张力的变化。

当表面活性剂分子的浓度达到一定值时,表面张力发生急剧下降,即表明聚集体(胶束)已经形成,此时测得的表面活性剂分子浓度即为临界胶束浓度。

实验步骤:1、准备样品:取所需的表面活性剂(如十二烷基硫酸钠)精确称量,溶解在一定体积的去离子水中,制备出一系列浓度逐渐递增的溶液。

2、测定表面张力:在恒定温度下,依次向溶液中滴加逐渐递增的水或电解质溶液,测定每次滴加后的表面张力。

使用的表面张力仪可以是威尔海特、引力式等不同种类的器材。

得到的表面张力-溶质浓度曲线如图所示,即可找到临界胶束浓度。

3、计算临界胶束浓度:在表面张力-溶质浓度曲线上,临界胶束浓度对应的浓度值即为所求。

一般采用拐点法,即作出表面张力变化率曲线,找到最大值所对应的浓度值,即为临界胶束浓度。

二、荧光法荧光法是另一种测定临界胶束浓度的方法,其原理是通过测定表面活性剂分子与掺入的荧光染料(如吖啶橙)结合的荧光亮度,来判断聚集体(胶束)形成与否。

当表面活性剂分子浓度高于临界胶束浓度时,荧光亮度发生急剧变化,即表明胶束的形成。

这种方法需要容器的光学性能较好,在荧光所在波长处没有吸收和散射现象,且排除任何对灵敏度影响的其他因素。

2、测定荧光强度:使用荧光分析仪测定样品溶液中荧光强度的变化,在不断加入表面活性剂的过程中,记录荧光强度的变化。

注意事项:1、实验条件应保持稳定,方法和设备应严格控制。

2、溶剂应为去离子水,保证实验结果的准确性。

3、测定方法和样品制备应根据实际情况进行调整和改进。

总之,临界胶束浓度的测定是化学研究领域中十分重要的一项实验,它不仅可以帮助研究人员更好地理解表面活性剂的性质和聚集状态,还可以为新型表面活性剂的研发提供理论依据和实验基础。

表面活性剂临界胶束浓度测定方法的研究应化1002班周伟10404600236 陈苏南10404600237 王达军104046002391实验摘要进人水中的表面活性剂分子随着其碳氢链逐渐增长,它在水中达到一定浓度时,溶液表面张力不再下降。

为了使整个溶液体系的能量趋于最低,在溶液内部的双亲分子会自动形成极性基向水碳氢链向内的合体,这种集合体称为胶束或胶团(Micelle),形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度(Critical micelle concentrafion,CMC)。

由于表面活性剂溶液的许多物理化学性质随着胶束的形成而发生突变, 如在乳液聚合、石油开采、去污、消除电影胶片的斑点及生理过程等方面都有着重要的增溶作用, 且增溶作用的大小与表面活性剂的cmc有关, 影晌cmc值的各种因素必然也影响到增溶作用。

因此, 测定cmc, 掌握影响cmc的因素, 对于深入研究表面活性剂的物理化学性质是至关重要的。

测定cmc的方法很多, 常用的有表面张力法、电导法、染料法、增溶法、渗透压法等等本文采用电导法、粘度法、表面张力法及密度法侧定25℃下十二烷基硫酸钠(SDS)的cmc值。

本次实验使用的是最大泡压法测定表面活性剂临界胶束浓度2 实验目的1、用最大泡压法测定十六烷基氯代吡啶水溶液的表面张力,求得它的临界胶束浓度2、熟悉表面特性测量的常用物理化学研究方法3 实验原理表面活性剂溶液的表面张力随浓度的变化在cmc处同样出现转折。

侧定液体表面张力的方法很多,本实验用最大气泡压力法。

这一方法是将毛细管刚好与待测溶液面接触, 在毛细管内加压, 管端将在液体内形成一气泡、压力大到一定值时管端气泡破裂吹出, 压力突然下降。

根据Laplace方程, 最大压力差△P与液体表面张力r及毛细管半径R有下述关系△P=2r/R。

用同一根毛细管, 毛细管半径R 值一定,△P与r成正比, 所以以最大压力(△P)对表面活性剂浓度的自然对数(㏑C)作图, 由曲线的转折点来确定cmc值。

实验二表面活性剂临界胶束浓度的测定

一、实验目的

掌握电导法和表面张力法测定表面活性剂溶液的临界胶束浓度CMC的原理和方法。

二、实验原理(扫描)

具有明显“两亲”性质的分子,即含有亲油的足够长的(大于10-12个碳原子)烃基,又含有亲水的极性基团(通常是离子化的),由这一类分子组成的物质称为表面活性剂,如肥皂和各种合成洗涤剂等,表面活性剂分子都是由极性部分和非极性部分组成的,若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;②阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;③非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯类。

表面活性剂进入水中,在低浓度时呈分子状态,并且三三

两两地把亲油基团靠拢而分散在水中。

当溶液浓度加大到一定

程度时,许多表面活性物质的分子立刻结合成很大的集团,形

成“胶束”。

表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为

临界胶束浓度(critical micelle concentration),简称CMC。

临界胶束浓度是表面活性剂的重要物理性质。

当表面活性剂溶

液达到临界胶束浓度后,不仅表面张力不再下降,还有很多和

表面活性剂单个分子相关的性质也发生了明显的改变。

如右图

所示,溶液的电导率,渗透压,蒸气压,光学性质,去污能力

及增溶能力等随浓度的变化关系曲线都有一个明显的转折点。

通过测定表面活性剂这些物理性质的变化,可以测定CMC。

本实验是采用两种方法,即电导法和表面张力法测定阴离子表面活性剂的临界胶束浓度。

电导法原则上讲仅对离子型表面活性剂使用。

对于离子型表面活性剂溶液,当溶液浓度很稀时,电导的变化规律也和强电解质一样;但当溶液浓度达到CMC时,随着胶束的生成,电导率发生改变,摩尔电导率急剧下降,这样从电导率(κ)对浓度(C)曲线或摩尔电导率(Λm)-C曲线上的转折点可方便地求出CMC。

同理,由表面张力与浓度(σ-c)曲线图所示,开始时σ随浓度增加而迅速下降,之后变化缓慢甚至有所上升,由曲线上的转折点可方便地求出CMC。

这就是电导法和表面张力法测定CMC的依据。

三、仪器与试剂

仪器:电导率仪,表面张力测定仪,25ml容量瓶,25ml烧杯。

试剂:十二烷基硫酸钠

四、实验步骤

1. 用容量瓶精确配制浓度范围在0.5或0.1也许更好×10-3~2×10-2mol/L 8个不同浓度的十二

烷基硫酸钠水溶液。

2. 从低浓度到高浓度依次测定表面活性剂溶液的电导率值。

3. 从低浓度到高浓度依次测定表面活性剂溶液的表面张力值。

五、数据处理

1.将测得各浓度的十二烷基硫酸钠水溶液的电导率按Λm=κ/C关系式换算成相应浓度C时的摩尔电导率,并将各数据列表。

2.根据表中的数据作κ-c 图和Λm- c 图,由曲线转折点确定临界胶束浓度的CMC值。

3.记录不同浓度的表面张力。

4.记录测定时的温度。

温度:

六、思考题

1.影响本实验测定的主要因素有那些?(该问题是否保留?)

2.表面活性剂临界胶束浓度的测定药剂学上有何意义?

3.电导测定法是否只适用于离子型表面活性剂?

答:是的。

(补充:对于某些非离子表面活性剂,可与某些离子型材料络合后带电,再采用电导率法进行测定)。