先秦书法

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

先秦书法在中国书法史上的重要艺术地位moonffy摘要:为中国书法艺术奠定坚实基础的先秦书法,主要为古文字书法,主要包括甲骨文、金文、石鼓文、竹木简帛墨迹四个部分。

先秦时代,文字从应用性走向艺术性。

这时的书法与文字的变革紧密联系着,它从稚拙阶段渐趋完美,从而奠定了在中国书法史上的特殊地位。

关键字:先秦书法艺术基础古文字书法的产生和发展与汉字的产生和发展密切相关。

没有汉字,也就不可能有中国书法艺术。

汉字不仅是世界上最古老的文字之一,而且也是世界上使用历史最长久的文字。

我国历史上广泛流传着汉字是仓颉所造的说法显然是不科学的。

鲁迅先生说:“文字在人民间萌芽。

”又说:“在社会里。

仓颉也不止一个,有的在刀柄上刻一点图,有的在门户上画一些画儿,心心相印,口口相传,文字就多起来了,史官一采集,便可以敷衍记事了。

”①我们认为,汉字产生的确切年代虽然不能断定,但从我国先后出土的地下文物考察,其历史可以追溯到原始社会晚期,距今有大约六千多年了。

1921年,在陕西西安半坡村出土的仰韶文化时期的彩陶上便刻画了一些符号。

著名书法家、古文字学家郭沫若先生说:“彩陶上的那些刻画记号,可以肯定的说是中国文字的起源,或中国原始文字的孑遗。

”1974年在山东莒县陵阳河遗址出土的大汶口文化时期的陶器上发现的四个象形符号。

王志俊先生在其著作《关中地区仰韶文化刻符概述》②中就明确指出:“仰韶刻符和商代甲骨文、金文是一脉相承的,甲骨文、金文是仰韶文化的发展。

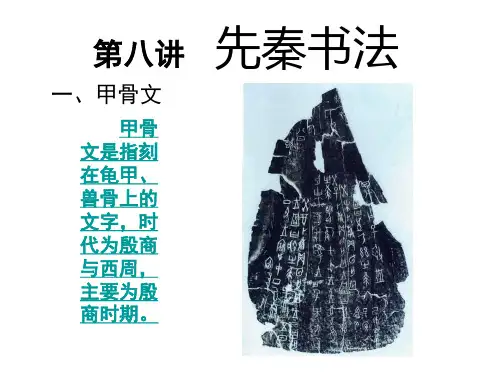

”一.甲骨文是中国书法史上光辉的第一页甲骨文是指刻在龟甲、兽骨上的文字,时代为殷商和西周,主要为殷商时期。

甲骨文在实用的同时,也具备了艺术的特质。

从甲骨文的形体看,它已包含了均衡、对称、和谐、统一等形式美的要素;从其作品看,书法艺术的用笔、结字、章法、风格等均已具备,甲骨文的章法或整齐或错落,结体或规则或随意,线条或纤弱或刚劲,这除了所使用的工具材料的客观限定之外,不能否认其主观审美趣味和"书法意识"。

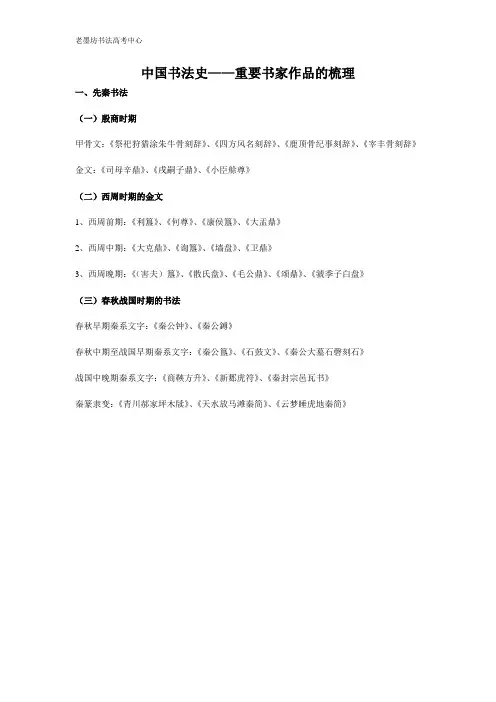

中国书法史——重要书家作品的梳理一、先秦书法(一)殷商时期甲骨文:《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》、《四方风名刻辞》、《鹿顶骨纪事刻辞》、《宰丰骨刻辞》金文:《司母辛鼎》、《戌嗣子鼎》、《小臣艅尊》(二)西周时期的金文1、西周前期:《利簋》、《何尊》、《康侯簋》、《大盂鼎》2、西周中期:《大克鼎》、《询簋》、《墙盘》、《卫鼎》3、西周晚期:《(害夫)簋》、《散氏盘》、《毛公鼎》、《颂鼎》、《虢季子白盘》(三)春秋战国时期的书法春秋早期秦系文字:《秦公钟》、《秦公鎛》春秋中期至战国早期秦系文字:《秦公簋》、《石鼓文》、《秦公大墓石磬刻石》战国中晚期秦系文字:《商鞅方升》、《新郪虎符》、《秦封宗邑瓦书》秦篆隶变:《青川郝家坪木牍》、《天水放马滩秦简》、《云梦睡虎地秦简》二、秦汉书法(一)秦代书家李斯、程邈、赵高、胡毋敬(二)秦代刻石《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《峄山刻石》、《东观刻石》、《会稽刻石》(三)汉代简牍江淮汉简、西北汉简(四)汉金文1、挺拔、峻险、爽利一类:《上林共府铜升铭》、《上林共府鼎铭》;2、柔韧、浑厚、圆转一类:《光和斛铭》、《镜鉴铭》。

(五)汉代刻石1、东汉篆书碑刻:《袁安碑》、《袁敞碑》、《祀三公山碑》、《张迁碑》碑额、《鲜于璜碑》碑额2、东汉隶书碑刻:(1)端庄平正、法度严谨一路:《子游残石》、《乙瑛碑》、《张景碑》、《西岳华山庙碑》、《史晨碑》、《熹平石经》、《王舍人碑》(2)挺峻流丽、清劲秀逸一路:《礼器碑》、《孔宙碑》、《杨叔恭残碑》、《尹宙碑》、《曹全碑》(3)质朴高华、雄浑沉厚一路:《裴岑纪功碑》、《鲜于璜碑》、《衡方碑》、《张迁碑》3、东汉恣肆雄放的摩崖刻石:《石门颂》、《刘平国摩崖刻石》、《封龙山颂》、《西狭颂》、《郙阁颂》。

(“汉南三颂”:《石》、《西》、《郙》)(六)东汉中后期书法流派曹喜影响下的篆书流派,杜操、崔瑗影响下的草书流派,刘德升的行书流派,蔡邕的隶书流派。

1分析先秦时期中国书法的三种主要文字类型(命名的原因,书体范畴,主要代表作及风格特点)先秦时期三种主要文字类型是甲骨文、金文和小篆。

甲骨文甲骨文因文字镌刻于龟甲与兽骨上而得名。

甲骨文是目前所知中国最早的系统文字,也是比较成熟的文字。

所谓"甲骨文书法",大抵有两层意思。

一是指以商周甲骨文字体结构、书法特征为宗,加以工整地摹写而成的书法作品。

另一层意思是指借鉴甲骨文特征加以自行创作的现代书法作品。

就甲骨文书契形式作粗略的一瞥,会发现早期字体较大,像罗振玉编《殷虚书契菁华》所收录的许多武丁时期的卜辞,非常大气、醒目;而到商末帝乙、帝辛时代,字变得细小委琐;至于西周甲骨文则更是细若粟发。

金文金文是指铸造在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

金文是中国古汉字一种书体的名称。

商、西周、春秋、战国时期铜器上铭文字体的总称。

金文可略分为四种,即商朝金文(前1300年左右~前1046年左右)、西周金文(前1046年左右至前771年)、东周金文(前770年~前222年)和秦汉金文(前221年~前219年)。

据统计,金文约有三千零五字,其中可知有一千八百零四字,较甲骨文略多。

金文上承甲骨文,下启秦代小篆,流传书迹多刻于钟鼎之上,所以大体较甲骨文更能保存书写原迹,具有古朴之风格。

商代的金文书法是在甲骨文的基础上产生的。

它的字数不多,字体瘦长,笔道遒劲雄美,行气疏密有致,结构严谨,情势凝重,各有风韵。

有人曾归纳为两种风格,一种是笔势雄健,形体丰腴,笔划起止多露锋芒,间有肥笔,另一种则是运笔有力,形体瘦筋,笔划多挺直,不露或少露锋芒。

周灭商以后,商王朝铸造青铜器的工匠相继归周。

周人继承了商人的金文书法,使之发展成具有独特风格的金文书法艺术。

西周早期的金文从书体和书法风格来看,总的情势是清秀优美,笔道首尾出锋,有明显的波磔,结构严谨,行款章法自如。

其前期的作品风格质朴平实,多挺拔的悬针笔法,仍带有甲骨文的影响。

我国目前发现的最早而又相当成熟的书法——先秦书法概述书法是中国特有的传统艺术,虽然书法艺术的自觉化至东汉末才发生,但书法艺术之始当与汉字的萌生同时。

汉字的形成开始于何时,目前文字学界尚无定论,但曾经历了很长的历史时期则是肯定的。

目前已发现的与原始汉字有关的资料,主要是原始社会的陶器上遗留下来的刻画符号。

这些符号多为几何形符号(如仰韶、马家窑、龙山等原始文化遗迹)和具体事物的象形符号(如大汶口等原始文化陶器)。

但许多文字学家认为,它们还不是文字,只是对原始文字的产生起了引发的作用。

大多数文字学家认为汉字的形成时代大概不会早于夏代,并在夏商之际,约在公元前17世纪)形成完整的文字体系。

为学术界公认的我国最早的古汉字资料,是商代中后期(约前14一前11世纪)的甲骨文和金文。

从书法的角度审察,这些最早的汉字遗迹已经具有了书法形式美的众多因素,如笔画美、单字造型的对称美、变化美以及章法美、风格美等。

从商代后期到秦统一中国(公元前221年),汉字演变的总趋势是由繁到简,这种演变具体反映在字体和字形的嬗变之中。

西周晚期金文趋向线性化,战国时代民间草篆向古隶的发展,都大大削弱了文字的象形性,然而书法的艺术性却随着书体的嬗变而愈加丰富起来。

傅抱石曾经说过:中国艺术最基本的源泉是书法,对于书法若没有相当的认识与理解,那么,和中国一切的艺术可以说绝了姻缘。

中国文字为“线”组成,它的结体,无论笔画繁简,篆隶或其他书体,都可在一个方形的范围内保持常调和而镇静的美的平衡,这是和别的民族文字不同的地方。

试参观一次中国的印刷工厂,一粒一粒大小相同的铅字,这便是中国艺术的原子。

中国人在这相同的范围上面,凝神静观,可以透过与生俱来的欣赏力而对这不同的笔画发生无限的境界、无限的趣味、无限的新意。

中国一切的艺术差不多都是沿着这个方式进展的。

应该说傅抱石的这种艺术审美观,早在甲骨文出现之时就已蕴含于书法之中了。

殷商的甲骨文和金文距今约3000年至4000年的殷商甲骨文和金文是我国目前发现的最早而又相当成熟的文字。

中国书法艺术简述(先秦时期)先秦是中国书法的初期阶段,先秦书法可分为商、西周时期和春秋、战国时期。

商、西周时期书法中国书法是在汉字发展到成熟阶段时产生的。

商、西周的文字已具有用笔、结体和章法等书法艺术所必备的三个方面的要素,书法在这时已初步形成。

商、西周时期的书法主要有甲骨文和金文。

【甲骨文】商、西周的甲骨文刻在龟甲、兽骨上,其文字是记录当时占卜的内容,故又称卜辞,是十分成熟的文字。

商代甲骨文是清光绪二十五年(1899)由王懿荣发现的。

至今出土已有15万片以上,其文字属于商代后期。

1977年在陕西岐山县周原地区,又出土西周早期甲骨17000多片,除少数有文字外,大都无文字。

商、西周甲骨文是用尖利的工具契刻的,也有用类似毛笔所写的墨书和朱书文字。

龟甲兽骨都很坚硬,上面契刻的文字,笔画瘦硬方直,线条无论粗细,都显得遒劲和富有立体感。

有粗不为重,细不为轻的感觉。

也有的甲骨文笔画比较粗壮,出现弧形的线条。

甲骨文契刻时的轻重疾徐,在线条上都能细微的反映出来,表现出契刻者运刀如笔的熟练技巧。

不同时期的商、周甲骨文,在书法风格上有明显的差异,或雄伟俊迈,或纤细谨密,或草率粗放。

这些风格上的差异,也是甲骨文断代的重要依据之一。

那些书写契刻甲骨文的巫史(卜辞中的所谓贞人),无疑是当时的书法家,像著名的《大骨四版》、《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》(见彩图《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》(商))、《四方风名刻辞》、《宰丰骨匕刻辞》、《鹿头骨纪事刻辞》等甲骨,都是含有艺术素质的精美的书法作品。

【金文】商、西周的金文(旧称钟鼎文)也是十分重要的文字资料,在书法上有着与甲骨文不同的艺术特色。

根据《左传》、《墨子》等书记载,中国在夏代已经开始了青铜的冶练和铸造,在商、周两代发展和形成了光辉灿烂的青铜文化。

在青铜器上铸铭文,始于商,盛行于西周。

这些青铜器上的铭文,现在称之为金文。

金文一般是铸,少数是刻。

金文的铸作是先把文字书写在软坯上制成范模,然后用烧熔的铜液浇铸。

简述中国书法的演变过程中国书法的演变过程可简单归纳为:甲骨文(商)→金文(周)→小篆(秦)→隶书、草书、行书(汉)→楷书(魏晋)中国书法发展史详细介绍如下:1、先秦书法为学术界公认的中国最早的古汉字资料,是商代中后期(约前14至前11世纪)的甲骨文和金文。

2、秦代书法秦统一后的文字称为秦篆,又叫小篆,是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。

3、汉代书法汉代分为西汉和东汉,两汉三百余年间,书法由籀篆变隶分,由隶分变为章草、真书、行书,至汉末,中国汉字书体已基本齐备。

隶书是汉代普遍使用的书体。

4、魏晋书法魏晋是完成书体演变的承上启下的重要历史阶段。

是篆隶真行草诸体咸备俱臻完善的一代。

汉隶定型化了迄今为止的方块汉字的基本形态。

隶书产生、发展、成熟的过程就孕育着真书(楷书),而行草书几乎是在隶书产生的同时就已经萌芽了。

真书、行书、草书的定型是在魏晋二百年间。

5、南北朝书法南北朝时期的书法进入北碑南帖时代。

此时书法以魏碑最胜。

魏碑,是北魏以及与北魏书风相近的南北朝碑志石刻书法的泛称,是汉代隶书向唐代楷书发展的过渡时期书法。

6、唐代书法整个唐代书法,对前代既有继承又有革新。

楷书、行书、草书发展到唐代都跨入了一个新的境地,时代特点十分突出,对后代的影响远远超过了以前任何一个时代。

6、五代书法分裂混乱的局面持续五十四年,其间兵戈迭起。

书法艺术虽承唐末之余续,但因兵火战乱的影响,形成了凋落衰败的总趋向。

从公元960年至1279年,三百多年间,书法发展比较缓慢。

8、元代书法纵观元代书法,其成就大者还在真行草书方面。

至于篆隶,虽有几位名家,但并不怎么出色。

这种以真、行、草书为主流的书法,发展到了清代才得到改变。

9、明代书法明代象宋代一样也是帖学大盛的一代。

法帖传刻十分活跃。

整个明代书体以行楷居多,未能上溯秦汉北朝,篆、隶、八分及魏体作品几乎绝迹,而楷书皆以纤巧秀丽为美。

10、清代书法是书法发展史上的又一个中兴期,上与大唐时代遥相呼应。

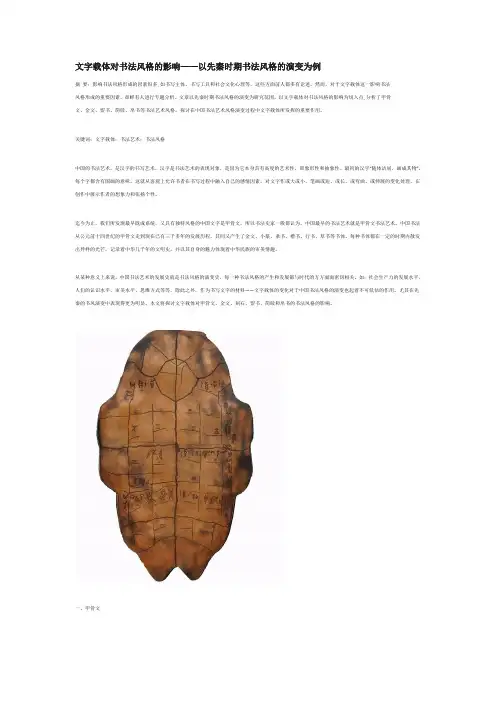

文字载体对书法风格的影响——以先秦时期书法风格的演变为例摘要:影响书法风格形成的因素很多,如书写主体、书写工具和社会文化心理等,这些方面前人都多有论述。

然而,对于文字载体这一影响书法风格形成的重要因素,却鲜有人进行专题分析。

文章以先秦时期书法风格的演变为研究范围,以文字载体对书法风格的影响为切入点,分析了甲骨文、金文、盟书、简牍、帛书等书法艺术风格,探讨在中国书法艺术风格演变过程中文字载体所发挥的重要作用。

关键词:文字载体;书法艺术;书法风格中国的书法艺术,是汉字的书写艺术。

汉字是书法艺术的表现对象,是因为它本身具有高度的艺术性,即象形性和抽象性。

最初的汉字“随体诘屈,画成其物”,每个字都含有图画的意味,这就从客观上允许书者在书写过程中融入自己的感情因素,对文字作或大或小,笔画或短、或长、或弯曲、或伸展的变化处理,在创作中展示作者的想象力和张扬个性。

迄今为止,我们所发现最早既成系统,又具有独特风格的中国文字是甲骨文,所以书法史家一般都认为,中国最早的书法艺术就是甲骨文书法艺术。

中国书法从公元前十四世纪的甲骨文走到现在已有三千多年的发展历程,其间又产生了金文、小篆、隶书、楷书、行书、草书等书体。

每种书体都在一定的时期内散发出异样的光芒,记录着中华几千年的文明史,并以其自身的魅力体现着中华民族的审美情趣。

从某种意义上来说,中国书法艺术的发展史就是书法风格的演变史,每一种书法风格的产生和发展都与时代的方方面面密切相关。

如:社会生产力的发展水平、人们的认识水平、审美水平、思维方式等等。

除此之外,作为书写文字的材料——文字载体的变化对于中国书法风格的演变也起着不可低估的作用。

尤其在先秦的书风演变中表现得更为明显。

本文将探讨文字载体对甲骨文、金文、刻石、盟书、简牍和帛书的书法风格的影响。

一、甲骨文甲骨文又称卜辞,是商、西周时期刻在龟甲、兽骨上用于记录占卜内容的文字,其中以商代甲骨文最具代表性 [1]。

“画取形,书取象,画取多,书取少。

中国书法发展简史先秦书法:指秦代以前(公元前221年以前)的书法。

但由于文字的演变以及书法的发展,这个时期也可以包括秦代书法。

为学术界公认的中国最早的古汉字资料,是商代中后期的甲骨文和金文。

秦代书法:秦统一后,秦始皇命丞相李斯等人统一文字,制定了笔画规整、比划简单的小篆,并将其作为官方字体。

隶书则在民间盛行。

在篆书和隶书的发展过程中,产生了很多著名的碑刻,成为后人学习书法的范本。

汉代书法:西汉末年,书法家张芝将篆书、草书结合,创造了草书的一种,后人称为“章草”。

汉代是中国书法发展史上重要的时期,篆书、隶书、章草、今草、行书、楷书等各类书法都得到了发展。

同时,汉代也是中国书法理论初步繁荣的时期,涌现了一批著名的书法理论家。

东晋书法:书法家王羲之将楷书规范化,使其成为日后楷书的标准,称为“今草”。

魏晋南北朝时期是中国书法发展史上的一个高峰。

这一时期,书法艺术得到了空前的发展,出现了王羲之、钟繇、王献之等著名的书法家。

隋唐五代书法:隋唐时期是中国书法发展史上的又一个高峰。

这一时期,楷书、草书、行书等各类书法都得到了进一步的发展,并出现了一批著名的书法家。

唐太宗李世民提倡书法,其书法师承王羲之,尤其是其代表作《兰亭序》,被誉为“天下第一行书”。

宋代书法:宋代的书法以行书和草书为主,代表人物有苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,人称“宋四家”。

宋代是中国书法发展史上的又一个高峰。

这一时期,出现了很多著名的书法家和书法流派,如苏东坡、黄庭坚等。

同时,宋代也是中国书法理论繁荣的时期,出现了一批著名的书法理论家。

元代书法:元代的书法以草书为主,代表人物有赵孟颊、鲜于枢、康里巎巎、杨维桢,其中赵孟颊被誉为“楷书四大家”之一。

元代是中国书法发展史上的又一个高峰。

这一时期,出现了很多著名的书法家和书法流派,如赵孟頫等。

同时,元代也是中国书法理论繁荣的时期,出现了一批著名的书法理论家。

明代书法:明代的书法以行书和草书为主,代表人物有董其昌、文徵明、唐寅、祝允明、王铎等。

先秦书法的主要内容

先秦是中国书法的初期阶段,包括商、西周时期和春秋、战国时期。

这一时期的书法主要有甲骨文和金文,这两种文字形式已经具备了用笔、结体和章法等书法艺术所必备的要素,说明书法在这时已初步形成。

此外,先秦时期还有石鼓文等书法形式。

在商代中期,青铜器上出现了铭文,这些铭文一般为二三个字,多为族徽。

到了战国时期,随着七国割据、各自为政,文字的地方色彩更为浓厚,自春秋晚期就已出现的文字异形的现象在此时更为普遍。

东方六国文字品式多样,风格不一,有很高的艺术性。

如果需要了解更多关于先秦书法的内容,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

历代书法欣赏一、先秦书法嘿呀,先秦时期的书法那可是相当有特色呢。

甲骨文算是最早的啦,那些刻在龟甲和兽骨上的文字,就像古人给我们留下的神秘密码。

你看那些笔画,简单又质朴,一笔一划都透露着远古的气息。

甲骨文主要是用来占卜记事的,那时候的人们对神灵可是充满了敬畏,觉得通过占卜可以知晓未来呢。

而且甲骨文的字啊,很多都是象形的,像“日”字就画个圆圈中间加一点,特别形象。

金文也是先秦书法的重要组成部分,它是铸刻在青铜器上的铭文。

金文的笔画就比甲骨文圆润一些啦,而且字也更加规整。

那些青铜器上的金文,就像是青铜器的华丽外衣,让青铜器除了实用价值之外,又多了一份文化艺术的魅力。

二、秦汉书法到了秦汉,书法又有了新的发展。

秦朝的篆书可不能不提,那篆书啊,笔画粗细一致,线条优美流畅,就像一位优雅的舞者。

最有名的就是李斯的篆书啦,他写的字可规范了当时的文字,让大家写字都有了一个标准。

汉代呢,隶书盛行。

隶书的特点是蚕头燕尾,就是起笔像蚕宝宝的头,收笔像燕子的尾巴,可有趣了。

隶书比起篆书更加简化,书写起来也更加方便,所以在民间广泛流传。

而且汉代的碑刻特别多,像曹全碑张迁碑等,这些碑刻上的隶书各具特色,有的秀丽,有的古朴。

三、魏晋书法魏晋时期那可是书法的一个高峰啊。

这时候出现了很多书法大家,像钟繇和王羲之父子。

钟繇的字古朴典雅,为楷书的发展奠定了基础。

而王羲之呢,他可是被称为“书圣”的人。

他的行书兰亭序简直是书法界的瑰宝。

那字写得是行云流水,笔画之间充满了变化和韵律,就好像是一幅优美的画卷。

王献之也不逊色,他的书法风格更加豪放洒脱,在他父亲的基础上又有了创新。

四、隋唐书法隋唐时期的书法也是非常辉煌的。

隋朝虽然短暂,但是在书法上也起到了承上启下的作用。

唐朝就更厉害了,欧阳询的楷书严谨工整,结构紧凑,他的字就像一个个训练有素的士兵,排列得整整齐齐。

颜真卿的楷书则大气磅礴,他的字笔画粗壮,充满了力量感,尤其是他后期的作品,更是把自己的情感融入到了书法之中。

先秦⼤篆书法风格赏析:甲⾻⽂、⾦⽂、⽯⿎⽂名师推荐 2017-06-21 16:03:13“上古之民,结绳以记事”。

先民们最早采⽤结绳符号帮助记事和记忆,这是中国⽂字从早期有意识的利⽤⾃然⽅式到刻符,最终演化成有形象、有意味的符号⽂字的序曲。

“后之圣⼈,移之以书契”,⽂字的真正诞⽣是在黄帝时候的事了,“仓颉造字”是对中国⽂字产⽣的⽐较公认的最早说法。

从“结绳”到“书契”的进化,经历了⼀个漫长的过程。

⽽汉字真正成熟,有实物可考,确凿可靠的,则是殷商和西周的“甲⾻⽂”与钟⿍⽂。

⼈类开始造字之时,是在对⾃然现象和⽣活现象有了深刻的观察,⽽后才“依类象形”的。

在长期⽇常深刻的观察中,体现出先民们的审美意念和情致,所以“博采⾃然物像之众美,合⽽为字”。

在河南安阳等地出⼟的甲⾻、钟⿍、陶器上,可以清楚地看出当时的⽂字不论笔画、结体,还是在书法艺术中所谓的情趣,均已达到了相当成熟和完美的境界。

先秦,⼀般⽽⾔,是指从新时期时代晚期到秦统⼀六国,具有中华早期⽂化特征的⽂明发展阶段。

经历了华夏民族早期的民族融合和国家创建。

⽂字作为⽂化的表征,在这个阶段也取得了丰硕的成就。

因为⽂字的创造,作为⽂明的标志,也记录了灿烂的历史。

先秦时期流传下来的字迹,主要是甲⾻⽂、⾦⽂和⽯⿎⽂,⼴义上统称⼤篆。

甲⾻⽂甲⾻⽂就是刻在龟甲和兽⾻上的⽂字,上个世纪早期出⼟于河南安阳⼩屯村,这⾥是商王朝的故都。

甲⾻⽂的出⼟,是我国考古学的重要发现,也为研究我国早期⽂字样式提供了实物材料。

甲⾻⽂所刻的内容⼤多是⼘辞和与占⼘有关的记事⽂字,所以⼜叫“⼘辞”。

从汉字发展史来看,甲⾻⽂已有象形、会意、指事、形声等字,已是⼀种形成体系的古⽂字,具备汉字点画结构的均衡,对称、稳定的特点,为书法艺术奠定了形式上的特点。

甲⾻⽂的书法来看,在结构、笔法上则是⼀个独特的体系。

和其他书体⼀样,也经历了不同的发展阶段,有雄浑、朴拙、秀丽、⼯整不同的表现。

尽管如此,在众多甲⾻⽂作品的研究中,归结起来,我们不难发现,瘦劲单纯和朴拙宽肥是甲⾻⽂的两种典型表现样式。

中国传统艺术之先秦书法

田欢欢

昆明理工大学艺术与传媒学院,云南昆明 650093

摘要:书法艺术是中华民族特有的一种传统艺术形式,它主要通过汉字的用笔用墨、点画结构、行次章法等造型美,来表现人的气质、品格和情操,从

而达到美学的境界。

形式上,它是一门刻意追求线条美的艺术;内容上,它是

一门体现民族灵魂的艺术。

关键词:书法;传统;艺术;

一书法概述

什么叫“书法”?顾名思义,“书法”就是把汉字提升到艺术境界的一种书写方法,或者说是书写法则。

东汉蔡《笔论》说:“书者,散也。

欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。

”

我国古代,书法又叫“书道”,初唐虞世南《笔髓论》曾经指出:“故知书道玄妙。

必资神遇,不可以力求也。

”明朝董其昌《画禅室随笔》第一卷《评书法》也曾有言:“总之欲造极处,使精神不可磨没。

所谓神品,以吾神所著故也。

何独书道,凡事皆尔。

”清朝包世臣《艺舟双楫》则说:“书道秒在性情,能在形质。

”

中国书法,是一门独特的艺术。

将文字的书写演化为一种风归谨密、器识深厚却又生动多彩、气象万千的文化系统,进而向内收而定为一种内修的方式,向外发展而显为一种表现力的艺术。

这不能不说是中华民族伟大的创造。

今天我们谈论当代书法创作。

谈论现代书法研究,必须能入这个书法文化的整体来运思用功、追疑解惑、极虑专精。

书法文化的整体,范围很广,包括文字学、文学、诗学;包括中国国学之核心的儒学、道学、佛学;包括中国绘画、传统书画篆刻理论。

唐代张怀瓘《书断.序》中说:“文章之为用,必假乎书,书之为征,期合乎道,故能发挥文者,莫近乎书。

”文字与书写时传统文化的基本载体,涉入整个民族文化的方方面面。

同时,它又是传统社会个人内心思想感情披露的重要途径、行文赋诗的重要工具,所以,它又涉入人的交流和塑造的底层,来展示时代与个人的风韵。

正是由于书法文化的这种特殊的广厚和深度,历史上的名书家几乎都是当时文坛政界的要人,其中不乏思想文化史上的大家。

书法是他们为学从政的基本功夫,是他们得以展露情怀、批发胸襟的基本方式,也是其综合能力的塔尖上得以澄明的东西。

所以书法在传统中国,既是一种文化基础,又是一个难窥堂奥之深的峰崖。

二、先秦书法浅析

按照历史分期,一般认为,“先秦”指我国秦始皇统一中国以前的历史阶段。

从文献记载和书迹流传看,我国最早的书体,当推上古时期三元八会,群芳飞天之书,以及河图洛书,此外又有伏羲书,也就是后世所说的“八卦”。

然而如此等等,不是后人臆测附会,就是符号刻划,远远算不上是真正意义上的书体。

那么,我国历史上真正具有原始文字意义上的书迹是什么呢?这就是为大多数学者所公认的书契。

我国先秦最可信,并且已经写得具有相当审美意义的文字,当首推甲骨文。

甲骨文以后,则钟鼎文、石鼓文先后继起,从而织成我国先秦书法文字诡异绮丽的星空,让人惊叹先秦书法的光辉灿烂,竟然达于如此的高度。

(一)甲骨文开创书法一片天

从我国现存最早文字的书写来看,甲骨文可谓是第一次破天荒地开创了书法的一片奇异星空。

由于这是一种草创时期的古老文字,因此每个字的写法,有时出入较大,例如龙、凤、龟、鱼等常用字,有时一个字的写法,可以有五六种甚至是七八种之多。

再如一个“羊”字,竟然创下了45种写法的最高纪录。

让人感到惊奇的是,关于甲骨文的字体结构,不仅已经由独体趋向合体,并且还出现了众多的形声字,可见当时已经是相当进步的文字了。

从甲骨文的内容上看,其中除了少数记载事件,绝大多数都是求神问卜的吉凶纪录。

原来殷商之时,盛行着一种钻凿甲骨,用火灼烧,然后观看裂纹形状以定吉凶的占卜术。

也就这样一来,因此作为占卜后写在“卜兆”边上的文字记录,甲骨文便有了“卜辞”或“贞卜文字”的别称。

从现存资料看,甲骨文虽然也有用墨用朱书写的遗存,或者少数先写后刻之外,但绝大多数都是直接用刀将文字刻凿到甲骨上去的。

由于工具的关系,刻制甲骨文所用的刀不比毛笔,可以按下去提起来,因此,甲骨文的线条必然是细细瘦瘦的。

又因为“书写”甲骨文时的以刀代笔和甲骨文的硬性碰硬,故而在碰到字的弯曲笔画时,也就只好横一刀、竖一刀地加以碰头连缀,而这种连缀的交接过渡点,也就除了少数以浑圆取胜,势必多半以方折为主了。

这种在特殊书写工具和条件下形成的瘦劲且又直来直去的文字线条,对于看惯了毛笔和宣纸的书法的人们来说,好比尝了一份天厨珍异,无不为之惊异和感叹。

在结构上,甲骨文除了诡异多变,有时同一个字也可以具有多种不同写法以外,还因为它的原始象形意味而给欣赏的人们带来较多的自然之美。

另外,在整体布局上,甲骨文也有着它纵有序、横无列的掩映错落的强烈特色。

又譬如在字体的大小安排上,笔画多的文字大一点,笔画小的字写得小一点,偶尔这种大小的差距,竟可达于几倍以上。

这种纵横落差在加大小掩映的格局,自然而然就给观赏者的视觉,带来了一种诡奇莫测的奇妙感受。

再之,由于书写材料甲骨的大小和形状都不一样,因此表现在章法上,还另外有一种按照甲骨上大下小则章法亦上大下小,上宽下紧,甲骨上小下大小则章法亦上小下大,上紧下宽的随物赋形的秒态。

如此之外,再加上有的甲骨刻满文字,好像繁星丽天,有的甲骨文仅在边角上寥寥几字,恰如空谷足音,那章法布局的变化,更加获得出人意料,使人惊奇的艺术效果。

(二)钟鼎文铸成装饰美

当殷王朝由盛转衰,进而至于由周代殷,我国的文字,也随之进入了一个“钟鼎文”继起的全盛时期。

顾名思义,所谓“钟鼎文”,大致泛指镌制在钟鼎、彝、垦,簠盘等青铜器上的文字。

与甲骨文相比,钟鼎文的线条,不是直接用刀在青铜器上镌刻出来,而是在铸器过程中由泥坯浇铸而成,这就使它有可能一变甲骨文的轻细化一、直来直去的线条特色,而为较多体现书法笔意,而且又具有装饰意味的心得格局。

从艺术审美着眼分析,盛行于周王朝的钟鼎文的书法风格,大致可分为以下几点:

1.以大盂鼎、鼎等器作为一类,由于这些器上所铸文字,正处于由殷周甲骨文向钟鼎文蜕变的阶段,因此鼎上文字的风格,还未脱离甲骨文的原始纯朴,而给人一种稚气清纯的感觉。

大盂鼎,鼎铭文共291字,铭文书法线条苍润,结构规整,行间朴茂,代表了西周康王时期钟鼎铭文书法的最高成就。

2.以毛公鼎、颂鼎、宗周钟等铸器为一类。

器上所铸文字,由于已经摆脱甲骨文的影响,向着新的成熟迈进,因此在较大程度上代表了西周的文明气象。

毛公鼎,鼎上镌制铭文共497字,铭文笔法精严,线条流畅,结体瘦劲,字态婀娜,加上通篇布局气畅势旺,气象典丽,显示了周宣王时期金文书法的巨大成就。

3.以散氏盘、楚公钟为一类。

器上铭文笔势宕逸,结体宽博。

4.以虢季子白盘等器为一类。

器上文字,咸湿佬已经逐渐向后世小篆过渡的迹象。

此外,春秋战国时期的钟鼎文,另有腹部鼓出,尾端尖细的“蝌蚪文”,起笔处有鸟头图案而用笔环转圆畅的“鸟虫书”,以及垂笔较长,尾端锐利如针的“悬针书”等。

这些书体有的像蝌蚪集群,有的像众鸟齐鸣,有的像悬针垂列,各有特色。

它们从各个不同角度,以多变的技法,展现了我国金文书法更趋风格多样的纷呈之美。

(三)“落落珠玉”石鼓文

我国古代大篆,自石鼓文出,遂于甲骨文、钟鼎文足而三,成其为一种璀璨奇丽,高古神秘的格局。

若六国异文,则其旁枝。

从历史的发展看,举世闻名的石鼓文的出现,可以说是标志着完成大篆书历史使命的最后阶段了。

从艺术角度看,对于石鼓文的评价,当数唐朝张怀瓘《书断上》讲的最有权威:“体象卓然,殊今异古。

落落珠玉,飘飘缨组。

仓颉之嗣,小篆之祖。

以名称书。

遗迹石鼓。

”

由于石鼓文是石刻文字,加上时代又比甲骨文、钟鼎文为近,所以在书法的结字布局上,就渐渐从原始的质朴自然、转向到了应规入矩,纵横有列的整齐上来。

由于规整的缘故,石鼓文在我国古代书法史上的贡献或者说是历史地位,就是为秦始皇统一中国后的小篆的产生,肇开了先声。

参考文献:

【1】中国书法史上,(日)真田但马,人民美术出版社,2002.10.2

【2】中国书法史下,(日)宇野雪村,人民美术出版社,2002.10.2

【3】中国“现代书法”论文选,王冬龄,中国美术学院出版社,2004.11.1

【4】艺术学概论,彭吉象,北京大学出版社,2008.10.10

【5】点击中国书法,洪丕谟,上海人民美术出版社,2004.1。