人教版八年级上册历史 袁世凯简介

- 格式:doc

- 大小:54.01 KB

- 文档页数:1

袁世凯(1859年—1916年),字慰庭,号容庵,是中国近代史上赫赫有名的北洋军阀鼻祖、中华民国大总统,风云一时,叱咤中国政坛。

袁世凯生于官宦世家,幼时聪明伶俐,记忆非凡,理想远大,14岁曾作诗“眼前龙虎斗不了,杀气直上千云萧,我欲向天张巨口,一口吞尽胡天骄”,老时也作“楼小能容膝,檐高老树齐,开轩平北斗,翻觉太行低”,可谓气吞山河。

袁世凯年轻时科场失意,22岁投笔从戎,效力淮军将领吴长庆门下,因办事严谨,严于律己,秉公执法,不苟私情,很快得到上级赏识。

1882年,大清藩属朝鲜发生壬午军乱,求助于清庭,袁世凯即随军入朝平乱。

驻朝期间,袁世凯头脑灵活,办事机敏、干练,表现出较高的外交、军事才能,颇为清庭朝野瞩目。

在朝期间,有官兵惹事生非,奸淫掳掠,无恶不做,袁世凯既向上汇报,并以辞职相威胁,要求严厉处罚,吴长庆为保大清名誉,批准他执行,他连夜行动,处罚起来心冷如铁,基本就是一个字“杀”,长官吴长庆的面子一点不顾,吴长庆也没办法,只得经常告戒手下不要犯法,避免落入袁世凯手中。

袁世凯练兵也非常拿手,他的军队最有战斗力,他还帮助朝鲜练兵,并亲自制订章程,采用德式操法,英美装备,他训练的朝鲜军队也相当骁勇。

朝鲜国王极为赏识,曾想挽留并许以朝鲜陆军大统领之位。

1884年,日本挑起朝鲜内乱,袁世凯在没得到授权的情况下,当机立断,把日本赶出朝鲜。

1894年,中国甲午战败,退出朝鲜,袁世凯看国力衰弱,军队素质低下,建议训练新兵。

1895年受命以道员衔赴天津督练“新式陆军”。

他仿造欧洲军制训练军队,取得极大的收获。

同时在此基础上扶植自己的势力,形成了日后北洋军阀的班底。

在抗击八国联军中屡立战功,虽然无法取胜,但建制从没被打散,比别的军队要强悍的多。

后来以此为基础,在河北保定编炼北洋常备军,就是后来大家熟悉的北洋军,实力居全国之首,为他以后强取总统宝座打下基础。

袁世凯善于收买人心,手下非常卖命,在军饷方面从不拖欠,同时期他的官兵待遇要高于其他军队。

袁世凯的故事袁世凯(1859年-1916年),字载淳,河南项城人,中国近代史上重要的政治家和军事家。

他曾经历了清朝末年的动荡时期,参与了戊戌变法和辛亥革命,成为中国历史上第一位临时大总统和第一位正式大总统。

袁世凯的故事充满了传奇色彩,他的一生经历了风云变幻的政治斗争和国家命运的转折,对中国近代史产生了深远的影响。

一、早年经历袁世凯出生在一个贫苦的农民家庭,但他却展示出了非凡的才华和决心。

在读书的过程中,他表现出了出色的学习能力和领导才能,很快就成为了当地的状元。

他的才华引起了一位官员的注意,这位官员帮助他进入了北洋大学学习。

在北洋大学期间,袁世凯接触到了西方的思想和文化,对于国家的未来有了更深刻的认识。

二、参与戊戌变法戊戌变法是中国近代史上的一次重要政治运动,旨在推动中国的现代化和政治改革。

袁世凯作为一名年轻的军事将领,积极参与了这次运动。

他在戊戌变法中表现出了出色的军事才能和政治智慧,成为了变法派的核心人物之一。

然而,由于清朝政府的反对和内外因素的干扰,戊戌变法最终失败了,袁世凯也被迫离开了政治舞台。

三、辛亥革命的领导者辛亥革命是中国近代史上的一次伟大革命,推翻了清朝的统治,建立了中华民国。

袁世凯在辛亥革命中扮演了重要的角色,他成为了革命的领导者之一。

他的军事才能和政治智慧使他得到了广泛的支持,最终帮助他成为了临时大总统。

在他的领导下,中国实现了政权的和平过渡,为国家的发展奠定了基础。

四、大总统时期袁世凯成为中国历史上第一位大总统后,面临着巨大的挑战和压力。

他努力推动国家的现代化和政治改革,实施了一系列重要的政策和措施。

他试图建立一个强大的中央集权政府,加强国家的统一和稳定。

然而,他的一些政策和行为引起了一些人的不满和反对,导致了政治局势的不稳定。

五、袁世凯的去世袁世凯在大总统任期内面临了许多困难和挑战,他试图通过一系列的政治手段来巩固自己的权力。

然而,他的行为引起了一些人的不满和反对,最终导致了他的去世。

袁世凯传简介袁世凯,字肃然,河南省开封府洛阳县人,清末民初政治家。

他是中国现代史上重要的政治人物之一,被誉为“北洋军阀”的首领。

他在政治和军事领域上的经验和才能都深受人们的赞誉,同时也因其在历史中的一些行为受到争议和批评。

袁世凯出生于1835年,他的家庭地位并不高,但是他的父亲是当地的一位知名官员,所以他的父亲对他的教育很重视。

后来,袁世凯进入了官场,成为了知名的官员和军事将领。

他开始进入政坛,成为清政府的一名将领,并在太平天国战争中立下了许多功勋。

1875年,袁世凯加入北洋船政局,并在那里接受了许多现代化的军事和技术训练。

同时,他也开始涉足政治领域,成为了一名很有影响力的议员。

在政治和军事的领域上,他都表现出了惊人的才能和经验,赢得了众多的忠实支持者和信徒。

1895年,袁世凯被任命为北洋海军的提督,并在甲午战争中指挥了中国海军的战斗。

然而,由于清政府在战争中的失败,对于袁世凯的威望和声誉造成了很大的打击。

随后,他被派往韩国大清派遣军,但是在那里他又得以证明自己的才能。

此后,袁世凯很快成为了清政府的重要军事和政治领导人之一。

他的领导才能和经验对于北洋政府来说是不可或缺的,他在许多重要的政治和军事决策上都发挥了重要作用。

值得一提的是,在1900年的义和团运动中,袁世凯在平定叛乱上表现出了重要的战略眼光和才能。

1901年,袁世凯被任命为北洋政府的总统,并开始推行新政,倡导改革和现代化的进程。

同时,他还面对着许多的内部问题和政治斗争,但他最终通过自己的才能和经验,成功地平息了这些问题,并在政治和军事领域上实现了重大的突破。

在1911年辛亥革命爆发后,袁世凯在中国历史上扮演了非常重要的角色。

他成为了大清国的临时大总统,但是在清朝的覆灭后,他成为了民国的第一任总统,并开始实行新的政治和经济改革。

然而,由于他在政治和军事领域上的专制行为,他也受到了很多人的批评和反对。

1915年,袁世凯开始为了自己的政治野心,试图复辟帝制,这引起了国内外的广泛反对。

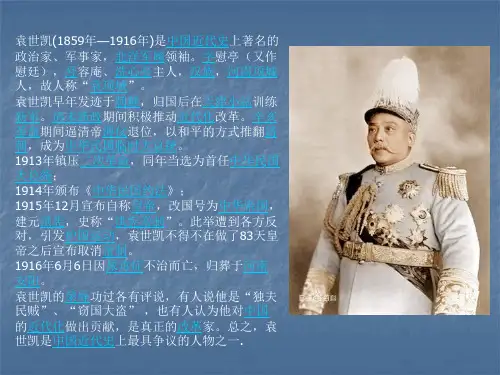

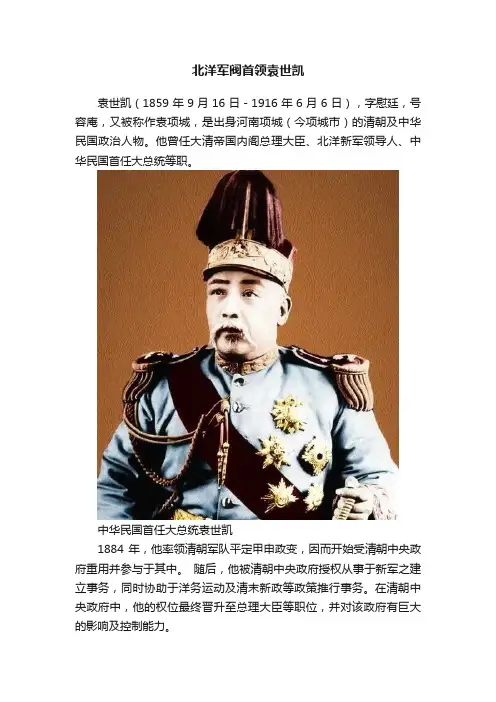

北洋军阀首领袁世凯袁世凯(1859年9月16日-1916年6月6日),字慰廷,号容庵,又被称作袁项城,是出身河南项城(今项城市)的清朝及中华民国政治人物。

他曾任大清帝国内阁总理大臣、北洋新军领导人、中华民国首任大总统等职。

中华民国首任大总统袁世凯1884年,他率领清朝军队平定甲申政变,因而开始受清朝中央政府重用并参与于其中。

随后,他被清朝中央政府授权从事于新军之建立事务,同时协助于洋务运动及清末新政等政策推行事务。

在清朝中央政府中,他的权位最终晋升至总理大臣等职位,并对该政府有巨大的影响及控制能力。

在辛亥革命爆发并扩散至中国各地后,他起先被清朝中央政府再次重用以镇压革命势力,后于与革命势力的谈判中取得承诺。

1912年,他迫使宣统皇帝逊位,随后组建政府并被临时参议院选为临时大总统,成为当时掌握中国最高权力者。

当时,他借由自己先前培养的武装势力,以及清朝政府遗留下来的官僚系统,有效地以专制手段继承清朝并获得政权的合法性。

他一度试图将中国的国体改回世袭君主制,但遭到来自全国的强烈抵抗,被迫在短暂时间内结束该体制,并放弃其原先掌握的政治权力。

不久,他过世并因而导致中国境内政治势力开始陷入分裂状态。

早年生涯1859年9月16日,袁出生于河南省陈州府项城县袁张营一个官宦家族。

父祖多为地方名流。

袁家在清道光年间开始兴盛,袁的叔祖父袁甲三曾署理漕运总督,并参与平定太平天国运动和捻军,为淮军重要将领。

1882年,袁23岁,藩属国朝鲜发生壬午军乱,朝鲜高宗李熙之父李昰应兵变夺权;亲中的朝鲜事大党请求清廷出兵平乱,袁乃跟随吴长庆的部队前往协助,吴长庆的幕僚马建忠设谋,要袁将李昰应拘捕,李昰应被掳后,袁世凯以“通商大臣”身份驻朝鲜,协助朝鲜训练新建亲军与镇抚军,并控制税务。

袁驻朝时期标准照中日甲午战争以清军海陆皆败收场,袁奉命随军撤回天津,1895年11月19日,袁奉旨督练新建陆军,袁在小站练兵以德军为蓝本,制订一整套近代陆军的招募制度、组织编制制度、军官任用和培养制度、训练和教育制度,以及粮饷制度等内容的建军方案,基本上摒弃了八旗、绿营和湘军、淮军的旧制。

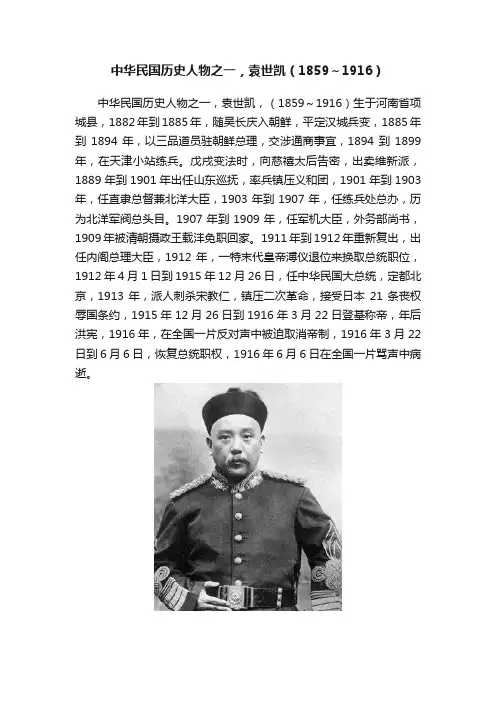

中华民国历史人物之一,袁世凯(1859~1916)

中华民国历史人物之一,袁世凯,(1859~1916)生于河南省项城县,1882年到1885年,随吴长庆入朝鲜,平定汉城兵变,1885年到1894年,以三品道员驻朝鲜总理,交涉通商事宜,1894到1899年,在天津小站练兵。

戊戌变法时,向慈禧太后告密,出卖维新派,1889年到1901年出任山东巡抚,率兵镇压义和团,1901年到1903年,任直隶总督兼北洋大臣,1903年到1907年,任练兵处总办,历为北洋军阀总头目。

1907年到1909年,任军机大臣,外务部尚书,1909年被清朝摄政王载沣免职回家。

1911年到1912年重新复出,出任内阁总理大臣,1912年,一特末代皇帝溥仪退位来换取总统职位,1912年4月1日到1915年12月26日,任中华民国大总统,定都北京,1913年,派人刺杀宋教仁,镇压二次革命,接受日本21条丧权辱国条约,1915年12月26日到1916年3月22日登基称帝,年后洪宪,1916年,在全国一片反对声中被迫取消帝制,1916年3月22日到6月6日,恢复总统职权,1916年6月6日在全国一片骂声中病逝。

三一文库()〔袁世凯简介〕袁世凯,是近代中国历史上一个极其重要的代表人物,一个伪装维新的封建专制主义者。

以下是小编给大家整理的袁世凯简介的内容,欢迎大家查看。

袁世凯 - 简介袁世凯(1859年9月16日-1916年6月6日),字慰亭,号容庵,河南项城人,故又称袁项城,清末民初的军事和政治人物。

袁家在清道光年间开始兴盛,袁世凯的从叔祖父袁甲三曾署理漕运总督,并参与平定太平天国运动和捻军,为淮军重要将领,为其家族成员如袁世凯等人将来进入仕途打下良好的人脉基础。

袁世凯于清季投身行伍,襄赞洋务运动及新政,自道员、督抚累升,至入值军机,甚至内阁总理大臣,成为清末头号权臣。

民国成立,袁氏当选首任大总统,甚至於1916年称帝,但终归失败。

1916年6月6日死于北京,时年57岁。

同年8月24日正式归葬于河南安阳市。

袁世凯 - 从政生涯民国之前1859年9月16日 (咸丰九年) 袁世凯生于河南省项城市王明口镇袁寨一个世代官宦的大家族。

父祖多为清朝显贵,权重一方1876年(光绪二年)1879年(光绪五年) 袁世凯两次乡试都未考中,遂决计弃文就武人物肖像(20张)1881年(光绪七年) 袁世凯至山东登州,投靠保庆的结拜兄弟吴长庆,任“庆军”营务处会办。

吴长庆为淮军统领,统率庆军六营驻防登州,督办山东防务。

1882年(光绪八年) 朝鲜发生壬午军乱,当年23岁的袁世凯跟随吴长庆的部队东渡朝鲜,以“通商大臣暨朝鲜总督”身份驻藩属国朝鲜,协助朝鲜训练新军并控制税务。

以整顿军纪和镇压兵变有功,为朝鲜国王所看重,并得清政府奖叙五品同知衔。

1884年(光绪十年) 金玉均等“开化党”人士发动甲申政变,驻朝日军亦趁机行动欲挟制王室;国王李熙奔赴清营求助,袁世凯指挥清军击退日军,维系清廷在朝鲜的宗主权及其他特权。

由直隶总督兼北洋大臣李鸿章奏举,袁世凯任驻汉城清军“总理营务处,会办朝鲜防务”。

1894年(光绪二十年) 甲午战争爆发,清军海陆皆败,袁世凯随军撤退天津1895年(光绪二十一年) 袁世凯由军务处大臣荣禄、李鸿藻等奏派扩练驻天津小站的定武军,更名为“新建陆军”。

袁世凯的故事袁世凯,清朝末代大总统,中国近代史上备受争议的政治人物之一。

他的一生经历波澜起伏,执政期间推行了一系列改革措施,同时也因其权力集中、独裁倾向而备受争议。

本文将从袁世凯的早年经历、政治生涯、改革措施以及影响等方面,为读者呈现这位历史人物的生动故事。

袁世凯出生于1859年,出身军人世家。

年轻时,他曾留学日本,学习西方政治制度和军事知识,对国家强盛充满向往。

后来,他加入了洋务运动,积极参与政治改革。

在甲午战争中,他曾担任北洋水师提督,表现出色,被誉为“北洋海军的救星”。

随着清朝政局动荡,光绪皇帝逝世,慈禧太后垂帘听政,袁世凯开始崭露头角。

他曾多次出任北洋军阀的要职,参与政治斗争,最终在辛亥革命后成为中华民国临时大总统。

袁世凯在位期间,推行了一系列改革措施,如废除科举制度、设立临时约法会等,试图振兴国家,实现国家富强。

然而,袁世凯的执政方式也备受争议。

他实行专制统治,废除议会制度,削弱地方政府权力,导致民众不满。

此外,他还曾试图称帝,引发“护国运动”,最终不得不放弃帝制,改立临时约法会。

袁世凯的政治手段和权力集中倾向,引发了社会不稳定,最终导致辛亥革命的失败。

袁世凯在中国近代史上留下了复杂多变的政治遗产。

他的改革措施对中国近代化进程产生了一定影响,但其专制统治和独裁倾向也给国家带来了不稳定因素。

袁世凯的故事,既是中国近代史上的重要一页,也是一个备受争议的政治人物形象。

总的来说,袁世凯是一位具有复杂性和多面性的历史人物。

他的一生经历充满传奇色彩,执政期间的改革措施和政治手段都对中国近代史产生了深远影响。

通过对袁世凯的故事的回顾,我们不仅可以了解这位历史人物的生平经历,也可以深入思考他在中国近代史上的地位和作用。

袁世凯的故事,是中国近代史上不可忽视的重要篇章。

1859年,北洋派的开山老祖袁世凯出生于河南项城县的一个官僚大地主的家庭。

在他出生前,西方侵略者对中国发动过两次鸦片战争;太平天国革命曾经席卷大半个中国;捻军也崛起于淮河流域,纵横河南、山东、安徽、江苏四省。

项城地当豫皖两省之交,正是捻军神出鬼没之地。

袁世凯的叔祖父袁甲三,正是以镇压捻军起家的清军大头目。

袁甲三的子侄辈保庆、保龄、保恒等,也都以“从军有功”,用人民的鲜血染红了自己的顶子。

真个是:一门鼎盛,万人遭灾。

袁甲三的另一侄儿袁保中,留在家乡办理团练,虽不曾挣得功名,却也不失为地方上的一霸。

此人正是袁世凯的生身父亲。

袁世凯出生不久,中国局势又起了一番变化:清政府成了帝国主义的走狗,并且用洋兵洋炮镇压了太平天国,捻军也因内部分裂而被各个击破。

于是清政府大肆吹嘘,说什么“同治中兴”啦,“中外和好”啦。

其实,这正是外国侵略者的魔爪步步深入,中国人民反对帝国主义和封建主义的斗争步步高涨,清政府处于内外交困的时期。

清朝开国之初,继承了明朝开科取士的制度,宣扬许多“处世格言”,什么“士为庶民之首”,“书中自有黄金屋”,“好男不当兵,好铁不打钉”,“万般皆下品,唯有读书高”,等等,鼓励青年人参加科举考试,养成一种“重文轻武”的社会风气,以利于巩固其君主专制。

可是,每当农民革命风暴掀起之时,皇帝却又悲叹“国家无可用之兵”,不得不用升官发财的办法,鼓励各地地主豪绅组织武装力量,共同镇压起义农民。

曾国藩的湘军,李鸿章的淮军,就都是镇压太平天国起义的产物。

等到农民革命被镇压下去,天下似乎又太平了,皇帝对于那些曾经替他出过死力的走狗们,又不免有“尾大不掉”之感,于是重弹“偃武修文”的老调,设法解除他们的兵权,而把国家的权力牢牢掌握在自己的手里。

袁世凯在弟兄中排行第四。

他的叔父袁保庆没有儿子,就把他过继过来做“一子兼祧”的嗣子。

他幼年跟随嗣父到过济南、扬州、南京、上海等处。

那时候,农民战争基本结束,因此,嗣父教导他用心读书,以便从科举场中求出路。

袁世凯是我国历史上第一位总统,也是最后一位阴谋称帝之人。

请对其成败之因进行分析一、袁世凯简介袁世凯(1859~1916),在明国政坛上,他无疑是强有力的人物。

他是中国历史上第一位总统,是北洋军阀的缔造者,在民国初年年覆雨翻云,尽管最终因称帝而备受后人唾骂,但仍不失为这一时期的风云人物,乱世枭雄。

简言之,袁世凯其人,恰似曹操,于治世则为能臣,遇乱世则可为奸雄。

按照中国传统社会的规律,他的未来也将是一统中华,稳居一朝。

不过,历史没有给他这个机会。

袁世凯作为一个旧派人物,对于衰弱已极的老大中国,他看到了重建权威的必然方向,却没有利用诸如“训政”、“专政”之名新招牌的觉悟,而是选择了称帝。

正因为如此,他在同盟会诸公的描绘下成了贪婪无比的窃国大盗,在人们眼中成了签订“二十一条”谋求称帝的卖国贼,在文学作品、乃至史学著作中成了出卖谭嗣同的小丑。

如果他没有称帝、如果他能够更具政治智慧、如果他能看清当时的局势,那么历史也将重演。

任何历史现象的出现均与特定时代有关。

袁世凯的成功败亡,既有他个人的政治因素,也与当时复杂而深刻的社会诸多因素分不开。

二、袁世凯的成功及原因分析清政府的统治已经濒临崩溃。

遍及全国如火如荼的抗捐抗税斗争和革命党人策动的反清武装起义,使统治集团日夕不安,迫切希望能有人能出来支撑危局,渡过难关。

此时袁世统成为全社会所瞩目的人物。

在清末,袁世凯被认为是“治世之能臣”。

同时他曾赞成和拥护维新变法,被维新志士视为变法成败的关键人物。

义和团运动发生后,他作为山东巡抚,实行“保境安民”,保护传教士,处理民教冲突“妥帖”,赢得了列强的信任。

慈禧对外“宣战”他抗旨不遵,参加了刘坤一、张之洞发起的“东南互保”活动。

“互保”保存了清朝的东南半壁江山,为日后清朝的苟延残存提供了根据,博得了慈禧等人的好感。

1908 年慈禧去世,载沣监国后,袁世凯“放归”田里。

此后他隐居洹上,一副“心似南湖常淡泊,身依北斗最高寒”,淡泊权势的样子,实则韬光养晦,等待时机。

袁世凯简介资料袁世凯(1859年-1916年),别名字慰亭、人称袁项城、袁宫保,出生于河南项城,是近代历史上有名的政治家、军事家,同时也是近代史上最具争议的人物之一。

下面就是店铺给大家整理的袁世凯简介,希望对你有用!袁世凯的简介袁世凯(1859年-1916年),别名字慰亭、人称袁项城、袁宫保,出生于河南项城,是近代历史上有名的政治家、军事家,同时也是近代史上最具争议的人物之一。

袁世凯任职期间主要成就有:创建新式军队,培养大批军事人才,首创中国国内警察制度、设立春节,逼迫清帝和平退位、开创中华民国,督修铁路、办工厂、大力发展实业,废除科举制度,推广免费国民学校。

然而,1915年12月袁世凯宣布自称皇帝,改国号为中华帝国,建元洪宪;此举遭到各方反对,引发护国运动,袁世凯不得不在做了83天皇帝之后宣布取消帝制。

1916年6月6日因尿毒症不治而亡,归葬于河南安阳。

袁世凯的生平事迹少年时代袁世凯出身河南项城的一个大家族,他的叔祖袁甲三官至漕运总督,参与镇压太平军和捻军,是这个家族的顶梁柱;他的生父是袁保中,为项城县的地主豪绅,捐了个同知官位。

袁世凯系袁保中第四子,生母是袁保中之妾刘氏,他于1859年9月16日(清文宗咸丰九年八月二十日)出生于大清河南省陈州府项城县北之袁张营。

袁世凯出生的那天,袁甲三恰好寄书到家,言与捻军作战得胜。

袁世凯的父亲袁保中大喜过望,因此为这个新生的婴儿取名为“凯”,并按照家族“保世克家、企文绍武”的排行,给婴儿命名“世凯”。

袁世凯被其婶母牛氏(袁保庆之妻)抚养长大,他本人也在1864年过继给无子的袁保庆为后嗣。

袁世凯六岁时,养父袁保庆替他找个启蒙老师袁执中教四书五经,后又随袁保庆宦游济南、扬州、南京诸地。

在南京,袁世凯师从曲沼学习武艺,并“喜游览山水,复善骑射,课暇则策马登览清凉山、莫愁湖、太平湖诸胜迹”,袁世凯自小喜爱兵法,立志学“万人敌”。

尝自谓“三军不可夺帅,我手上如果能够掌握十万精兵,便可横行天下。

袁世凯简介资料(2)1911年10月10日武昌起义,1911年11月1日清廷任命袁世凯为内阁大臣。

11月13日袁世凯抵达京师,16日组织新内阁。

其成员是:外务大臣梁敦彦,民政大臣赵秉钧、度支大臣严修、学务大臣唐景崇、陆军大臣王士珍、海军大臣萨镇冰、司法大臣沈家本、农工商大臣张謇、邮传部大臣杨士琦、理藩大臣达寿。

并以胡惟德、乌珍、陈锦涛、杨度、田文烈、谭学衡、梁启超、熙彦、梁如浩、荣勋分任各部副臣。

创建民国1911年10月10日清政府新军陆军第八镇兵变,引爆武昌起义,并成立以黎元洪为都督的中华民国军政府鄂军都督府,为取得交战的合法地位,各方反清势力主张组建中央临时政府。

北洋军是清政府唯一可以抵抗起义的力量,令陆军大臣荫昌率军南下镇压起义,但荫昌没有驾驭北洋军的能力。

奕劻及内阁协理大臣那桐、徐世昌等人深感局势严重,一致主张起用袁世凯,英美等国公使也建议起用袁世凯,载沣见中外一致认为“非袁不能收拾局面”,只得于10月14日任袁世凯为湖广总督,派其南下压制起义,袁世凯一面奏请清政府停止进攻,一面表达善意,让刘承恩给黎元洪写信议和。

革命党人也认为袁世凯是能领导中国的政治领袖。

在南方独立各省为组建中央临时政府召开的联合会中,1911年12月2日《汉口会议》确定“虚临时总统之席以待袁君反正来归”。

12月4日的《上海会议》根据《汉口会议》的精神,决定暂缓选举临时大总统,以虚位待袁,同时决定大总统职权暂由大元帅行使,选举黄兴为大元帅,遭到黎元洪等人反对。

《南京会议》改选黎元洪为大元帅,因其在武昌,不方便到南京工作,所以让黄兴代职。

而黄兴力辞不就,组建中央临时政府陷入僵局。

12月18日,袁世凯和黎元洪派代表在上海就政体、清皇室善后、大总统的确立等问题展开讨论,南北达成共识,召开国民会议表决相关议题,根据当时的形势,袁世凯无疑将当选民国首任总统。

这样的结果是同盟会不愿接受的,12月29日,同盟会连夜赴南京召集代表开会,提出成立政府,并选出孙中山为中华民国第一任临时大总统。

袁世凯在天津§1.袁世凯简介袁世凯,字慰庭(又作慰廷或慰亭),别号容庵,因其为河南项城人,故又称袁项城。

生于咸丰九年(1859)八月二十日。

他五短身材,颈粗腿短,走路正八字步,民间传说他是“西山十戾”中的“癞蛤蟆”投胎转世。

袁世凯年轻时科场失意,22岁弃文从军。

曾随军东渡朝鲜平叛。

甲午战争后,被李鸿章举荐到小站编练新军,掌握了一支7000多人的武装力量。

从此,逐渐为清廷所倚重.袁世凯是清末政治舞台上一个纵横捭阖的重要人物,从戊戌变法、义和团运动、晚清新政到辛亥革命,都与其有密切联系。

1915年12月袁世凯宣布恢复中国的君主制,建立中华帝国,并改元洪宪。

总统府改为新华宫。

但是,袁世凯的称帝举措并没有得到广泛支持。

不仅孙中山、梁启超等人坚决反对帝制,北洋将领段祺瑞、冯国璋等也深为不满。

帝国主义列强亦不断对他提出警告。

12月25日,蔡锷、唐继尧等在云南宣布起义,发动护国战争,讨伐袁世凯。

贵州、广西相继响应。

北洋派内部危机四伏。

袁世凯被迫于1916年3月22日宣布取消帝制,恢复“中华民国”年号,起用段祺瑞为国务卿兼陆军总长,企图依靠段团结北洋势力,支持他继续担任大总统。

但起义各省不承认他有再做总统的资格。

段祺瑞也逼他交出军政实权。

广东、浙江、陕西、湖南、四川纷纷通电宣告独立或与袁世凯个人断绝关系。

5月下旬忧愤成疾。

1916年6月6日,袁世凯因尿毒症不治,卒于举国声讨声中,时年57岁。

同年8月24日正式归葬于河南安阳。

§2.小站练兵袁世凯在小站以德国军制为蓝本,制订了一套近代陆军的组织编制、军官任用和培养制度、训练和教育制度、招募制度、粮饷制度等为内容的建军方案,基本上摒弃了八旗、绿营和湘淮军的旧制,注重武器装备的近代化和标准化,强调实施新法训练的严格性,成为中国近代陆军的草创先河。

因其队伍训地在天津东南70里的一个铁路站,位于天津至大沽站中间。

故被称小站练兵。

小站练兵园小站在天津咸水沽南约10公里。

袁世凯简介袁世凯(1859年—1916年),字慰庭,号容庵,是中国近代史上赫赫有名的北洋军阀鼻祖、中华民国大总统,风云一时,叱咤中国政坛。

1859年9月16日,他出生在河南项城县一个世代官宦的大家族。

父祖多为清朝显贵,权重一方。

袁世凯早年科举不第,又逢清季兵燹,便弃文投军,依附淮军将领吴长庆门下。

1892年,大清藩属朝鲜内乱,求助于清庭,袁世凯即随军入朝平乱。

驻朝期间,袁世凯头脑灵活,办事机敏、干练,表现出较高的外交、军事才能,颇为清庭朝野瞩目。

1894年受李鸿章保举为驻朝总理大臣。

1895年受命以道员衔赴天津督练“新式陆军”。

他仿造欧洲军制训练军队,取得极大的收获。

同时在此基础上扶植自己的势力,形成了日后北洋军阀的班底。

1898年参与镇压维新派。

1899年任山东巡抚,逐步接近清廷的权力中枢。

1901年升任直隶总督兼北洋大臣。

1907年入主军机处、兼任外务部尚书。

1908年宣统帝继位,受清皇室排挤,袁世凯被迫下野,隐居彰德府(今安阳市)洹上村别墅——“养寿园”。

1911年辛亥革命爆发,受国内外形式所迫,清庭被迫重新起用袁世凯,由其出任总理内阁大臣,主持军政。

革命当前,袁世凯深知清庭气数已尽,无可挽回,便联络全国革命势力及其旧部,倒戈一击,逼迫清帝退位,实行共和。

1912年3月,袁世凯因促成共和有功,当选中华民国临时大总统。

随后不久,被推举为中华民国首任总统。

1915年12月宣布恢复帝制,建立中华帝国,并改元洪宪。

1916年3月22日,内外交困,被迫宣布撤消帝制,恢复民国。

1916年6月6日,因尿毒症不治,死于北京,时年57岁。

同年8月24日正式归葬于河南安阳。

出生:袁世凯(1859.9.16—1916.6.6),字慰亭,亦作慰廷,尉亭,号容庵。

出生于河南项城县张营一个官宦大家族。

袁世凯过继给叔叔袁保庆,为嗣。

年方七岁的袁世凯随袁保庆至济南。

七年(1868年)冬,袁保庆以道员发往江苏差遣,袁世凯随往,侨寓扬州,复移南京。

袁世凯简介

袁世凯(1859—1916年),河南项城人,北洋军阀

首领。

早年投靠淮军将领吴长庆,曾任驻朝鲜通商

大臣。

1895年,经李鸿章推荐,担任荣禄部下的

新建陆军督办,在天津小站训练“新建陆军”,网

罗徐世昌、段祺瑞等为党羽,拼凑起家的政治资

本。

“百日维新”期间,以曾参加强学会向光绪皇

帝表示效忠,骗取了维新派的信任,被光绪皇帝

破格授予兵部侍郎。

戊戌政变前,满口答应维新

派的要求,同意在天津阅兵时诛荣禄,以武力保护光绪皇帝,清除后党,但旋即向荣禄告密,出卖维新派,获得了慈禧的宠信。

1899年,升任山东巡抚,勾结德国侵略军残酷镇压义和团。

1900年八国联军侵略我国期间,加紧接触外国。

1901年,李鸿章临终前推荐袁世凯任直隶总督、北洋大臣。

1903年,利用清廷调整之机,成为北洋军阀的首领。

辛亥革命爆发后,在帝国主义支持下一方面逼迫清帝退位,另一方面采取多种手段窃取了革命果实,建立北洋军阀政权。

此后,派人刺杀了宋教仁,镇压了革命党人的“二月革命”,又以暴力强迫国会选他为正式大总统,实行个人独裁。

1915年,为取得日本帝国主义对复辟帝制运动的支持,接受了旨在灭亡中国的“二十一条”。

1915年底,宣布恢复君主制,改中华民国为中华帝国,自称中华帝国的皇帝,激起了护国运动。

1916年,在全国人民的声讨声中,被迫宣布取消帝制,不久忧惧而死。