第八章 大地构造学(中国大地构造概要)

- 格式:ppt

- 大小:64.33 MB

- 文档页数:163

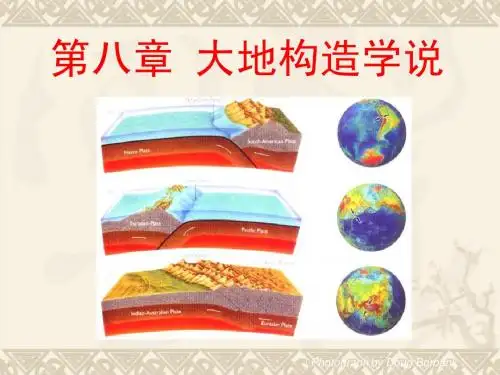

绪论1、大地构造:泛指地壳的组成和结构,一般认为大地构造是研究地壳构造的发生,发展,演化及运动规律的科学大地构造学:是研究地壳和上地幔的结构、组成、构造特征及演化、成因、运动、动力的一门学科。

2、历史分析法:是以各种地质、地球物理、地球化学资料为基础,按地史发展顺序,探讨不同阶段大地构造发展的特点,着重研究和比较壳—幔各部分构造的发生、发展和转化,找出它们之间的共同性和差异性,阐明它们的运动规律。

3、力学分析法:是从研究各种构造(包括显微构造)的力学性质、组构方位、组合特征、生成次序以及模拟构造成因机制等入手,推导或重塑形成各种构造的应力场及其演化规律。

1、岩石圈:又叫构造圈,包括地壳和上地幔顶部的刚性顶盖。

2、软流圈:从岩石圈底部向下延伸到700公里左右3、异常上地幔:具有低Pn速度的区域4、地槽:是地壳上具有强烈活动的狭窄长条状地带,早期强烈差异下降接受巨厚沉积,后期强烈褶皱上升形成巨大的山系。

5、优地槽:靠近大洋一侧,基底属于洋壳,有火山岩浆活动的沉降区,地壳活动性强,有蛇绿岩,火山物质占重要成分,是优地槽。

6、冒地槽:靠近大陆,基底属于陆壳,无火山岩浆活动,没有蛇绿岩,缺少火山物质,以碎屑岩及碳酸盐沉积为主,是冒地槽。

7、地台:地壳相对稳定的地区,具有明显的双层结构(即基底和盖层)。

8、结晶基底(褶皱基底):下构造层由巨厚的、强烈褶皱的变质岩和岩浆岩组成的复杂岩系。

9、地台活化:地台发展晚期出现强烈活动的现象。

10、裂陷槽:由断裂大陆边缘的内角部位向大陆地台上延伸的、长期或,某些时期显著活动的、沉降较深的线性拗陷。

1、转换断层:转换断层是一种水平错动在两端突然终止并改变为另外一种方向和构造类型的断层。

2、海底磁异常的特征:正负磁异常条带相间排列,与洋脊平行,并与洋脊为轴两边对称。

3、威尔逊旋回:大洋从张开到闭合的整个过程称为威尔逊旋回。

二、填空1、五个学派创始人及相应理论名称张文佑——断块构造学说黄汲清——多旋回构造运动及准地台理论李四光——地质力学陈国达——地洼说及递进说张伯声——波浪状镶嵌构造学说典型槽型建造有_1、硬砂岩建造2、细碧角斑岩建造3、复理石建造4、磨拉石建造典型台型建造有_ 1、石英砂岩建造2、碳酸盐建造3、含煤—铝土—铁质岩建造4、红色岩建造5、陆相火山—碎屑岩建造6、暗色岩建造4、威尔逊旋回有_萌芽阶段___初始阶段成熟阶段衰退阶段残余阶段消亡阶段7、不同时期的地槽名称加里东系__额尔古纳褶皱系___祁连褶皱系华南褶皱系阿尔泰褶皱系__燕山系__喀喇昆仑--唐古拉褶皱系冈底斯--念青唐古拉褶皱系那丹哈达褶皱系_ 8、吕梁运动时间早元古代简答地槽的基本特征:、形态特征:一般呈狭长带状,延伸具方向性、地貌特征:常为宏伟的长条形山脉,地形切割较强,高差很大。

大地构造学基础及中国区域构造概要1、大地构造学:是研究地壳和岩石圈中地质构造的发生、发展、演化及其运动规律的科学。

2、岩石圈(构造圈):包括地壳和上地幔顶部的刚性顶盖,厚50-150km。

3、软流圈:岩石圈底部到700km深度左右,容易蠕动变形而能缓慢流动的区域。

是产生岩石圈运动的主要场所,包括水平运动和垂直运动。

4、中间圈:软流圈以下的上地幔和下地幔。

5、大地构造学说国际上:经典大地构造假说:隆起说;收缩说;深层分异说;膨胀说;地槽-地台学说;板块构造说;地体构造。

中国:地质力学(李四光院士1965,1:400万中国大地构造图及说明书《中国主要构造体系》);断块构造说(张文佑1950,1:400万中国及邻国边境大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);多旋回说(黄汲清1950,1:300万中国大地构造图及说明书《中国大地构造基本特征》);地洼说(陈国达院士1960,1:400万中国大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);波浪状镶嵌构造说(张伯声院士1970,1:1000万中国大地构造图及说明书《中国地壳的波浪桩镶嵌构造》)6、板块构造-新全球构造理论国外:魏格纳大陆漂移;霍姆斯地幔对流-热对流理论;赫斯大洋中脊;狄茨、瓦因、马修斯洋底扩张;柯克斯地磁年表;威尔逊转换断层和威尔逊旋回;勒皮雄岩石圈板块划分。

中国:尹赞勋引入,研究先驱李春昱、郭令智、常承发、王鸿祯、朱夏。

7、地槽-地台说地槽概念是美国的霍尔研究阿巴拉契亚山与中部平原时发现(1859)、丹纳定义。

定义:地壳上具有强烈活动的狭窄长条状地带,早期强烈差异下降接受巨厚沉积,后期强烈褶皱上升形成巨大的山系。

与地台相对立,时间上一般指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。

基本观点:地壳运动主要受垂直运动控制,水平运动时次要的,地壳运动的动力源是地球内部物质的重力分异作用,物质受热变轻向上流动造成地表上升隆起,物质冷却变重下沉则造成地表下降凹陷。

名词解释1,大地构造学:研究岩石圈的的组成,结构,运动及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。

2,岩石圈:由地壳和上地幔顶部岩石组成的地球外壳固体圈层。

3,软流圈:位于岩石圈之下,与上地幔过渡层之间,岩石为塑性层,地震波速的低速带。

4,莫霍面:地壳与上地幔之间,波速通过后增大的断面。

5,地震波:地震时从震源处释放出来,并向周围传播的弹性波。

6,蛇绿岩套:由代表洋壳组分的基性,超基性岩,枕状玄武岩,远洋沉积物组成的“三位一体”共生综合体。

7,TTG岩:英云闪长岩—奥长花岗岩—花岗岩岩类的麻粒岩为主,构成古大陆和现代大陆地壳的主要岩石。

8,地幔柱:地幔深处甚至核幔边界上产生的柱状上升的热物质流。

9,热点:地幔中相对固定和长期的热物质活动中心。

10,地槽:地壳中长期强烈沉降并被沉积物充填的槽状凹陷带。

11,地台:地壳上稳定的,自行成后不再遭受褶皱变形的地区。

12,复理石沉积组合:形成于大陆边缘,大陆坡麓,由浊积岩,深积岩,泥岩有规律交互组成的海相沉积组合。

13,磨拉石沉积组合:板块碰撞,大陆边缘褶皱隆升,在山间盆地或山麓前缘形成的砂砾岩组成的岩石成熟度低,相变急剧的陆相沉积组合。

14,地背斜:地槽内部或地壳之间沉积层变薄或缺失的相对隆起区。

15,优地槽:靠海一侧,火山活动强烈的地槽。

16,冒地槽:靠近大陆一侧,通常没有货只有极弱的火山活动的地槽。

17,造山运动:地槽阶段出现的褶皱作用使地层强烈变形的地壳运动类型。

18,造陆运动:以垂直运动为主,表现为大范围的整体升降的地壳运动,在地层记录上表现为沉积间断。

19,构造运动:以水平运动为主,表现为岩石的倾斜,褶皱,破裂的地壳运动。

20,地槽旋回:从地槽沉降开始,至造山运动变形成褶皱山脉,最后成为稳定的克拉通的完整演化过程。

21,克拉通:地壳上长期稳定的构造单元,即地壳中长期不受造山运动影响,只受造陆运动变形的相对稳定部分。

22.沉积构造:指在一定的构造背景条件下,当地壳发展到某一阶段时所形成的一套具有特定岩相组合的沉积岩系。

中国大地构造分区概要胡经国本文作者的话本文根据有关文献和资料编写而成,值得地球科学爱好者和有志于从事中国大地构造研究的年轻学子阅读和研究。

现将它奉献给读者。

希望能得到大家的指教和喜欢!。

下面是正文一、按活动论观点划分大地构造单元1、大地构造分区主要原则由于地壳构造活动性的不均匀性,因而可以从空间角度将地壳各部分的区域性分异与构造阶段的发展演化联系起来进行大地构造单元划分或大地构造分区。

大地构造分区的主要依据是构造活动程度。

由于地壳演化中各个地区的构造活动程度并非一成不变,而是可以相互转化的,因而在进行大地构造分区时,必须运用历史分析的观点即区分不同的构造阶段来进行。

现代全球古大陆再造和板块划分,一般是按距今850~250Ma泛大陆旋回(Pangea-250,泛大陆-250)的构造格局来进行划分的。

因为,该阶段的地质记录最完全、研究程度最高。

至今,进入泛大陆裂解时期,其板块划分的代表方案就是LePicchon(1968)等的现代板块划分。

Pangea-850(泛大陆-850)以前(太古宙~元古宙)的板块划分,涉及太古宙~元古宙的造山带和古缝合线的识别,存在较多争议。

所以,一般采用距今850~250Ma泛大陆阶段的板块划分和大地构造分区。

2、划分大地构造单元的基本观点⑴、活动论和固定论所谓活动论是指地表大陆和海洋在地质历史中的发展变化而言。

大陆和海洋在地表上的位置变化可能有两个方面:一是大陆和海洋相对于地极和赤道的位置变化;一是大陆和海洋相互之间的相对位置变化。

承认曾经发生过这两种变化,就必须承认地壳运动以水平位移为主导形式。

相反,不承认大陆和海洋曾经发生过位移,或承认位移而将位移归因于地壳大规模垂直运动,如别洛索夫所主张的造洋运动,就是固定论者。

⑵、槽台学说对大地构造单元的划分槽台学说对大地构造单元的划分:一级单元:地槽和地台①、地槽进一步划分:优地槽:优地背斜、优地向斜冒地槽:冒地背斜、冒地向斜②、地台进一步划分:地盾、地轴台背斜(陆背斜)台向斜(陆向斜)台褶带裂陷槽⑶、板块学说对大地构造单元的划分最大一级单元是岩石圈板块(板块)。

中国大地构造学派一.地质力学:地质力学是运用力学原理研究地壳构造和地壳运动规律的科学。

它是我国地质学家李四光教授在本世纪二十年代初期开始创立的。

它是用力学原理研究地质构造和地壳运动规律的一门边缘学科,也是一门具有多边联系的边缘科学。

地质力学根据构造体系和构造应力场分析,提出地壳运动以水平运动为主的观点,把地壳运动的方式归纳为径向的和纬向的水平运动,提出产生这种地壳运动方式的原因是在重力控制下的地球自转惯性离心力,惯性离心力又起源于地球自转速度的变化。

而地壳运动是控制地球自转速度的自动机制。

地质力学运用力学原理,按照一定的逻辑步骤,从研究地质构造的力学本质出发,探索各种构造形迹的内在联系及其发生、发展的规律,建立构造体系,恢复区域构造应力场。

并进一步探索地壳运动的方式、方向和动力来源,以达到认识地壳运动规律和解决生产实际问题的目的1.地质力学的研究对象:地质力学研究的基础理论是地壳运动。

而地质构造是地壳运动的产物,因此地质力学研究的主要对象是地质构造。

2. 地质力学的研究内容:地质力学的研究内容包括研究各种构造形迹的力学性质;划分构造形迹的序次和等级;确立构造体系和构造型式;研究全球构造体系分布及其时空演化规律;研究典型构造型式的构造应力场;分析构造体系的复合和联合;根据全球构造体系的分布规律及其构造应力场分布特征推导地壳运动的方式和方向从而探讨地壳运动的起源和动力来源的问题二..地洼构造学说是1956年陈国达提出的一种大地构造学说,它是在主要研究中国地壳结构和发展史特点的基础上,批判地继承和发展美国J·霍尔(1859)及J·D·丹纳(1873)的地槽学说而逐步形成的。

1..主要内容:(1)、阐明一种新的大地构造单元(第三构造类型,活化区或地洼区):该说认为,地槽学说把地壳构造划分为地槽区(活动区)和地台区(“稳定”区),后者由前者转化而来的看法,符合中国东部中生代以前情况,但从印支和燕山开始,“中国地台”已大部分衰亡,转化为新型活动区,命名活化区(1956)或地洼区(1959)。

中国大地构造简介黄汲清认为,按主要构造型式、形成时间和机制的不同,划分出古亚洲式、太平洋式和特提斯喜马拉雅式。

这三种构造型式分布于三个地区,显示为不同的三大地质块体。

他认为,在华力西期西伯利亚地台向南推进,作用于蒙古地槽,以及塔里木地块与中亚地槽相互作用,使蒙古地槽产生弧形褶皱,中亚地槽产生以东西向构造占优势的褶皱,因而形成古亚洲大陆,即古亚洲式。

他指出:“在中生代时期,当古亚洲大陆向太平洋推进时,太平洋以强大的推力回击,因而产生太平洋式褶皱”,“它的构造线主要为东北—西南”方向。

至于喜马拉雅式的形成,他解释:“向南推进的古亚洲大陆遭遇到向北移动的冈瓦纳大陆的巨大抵抗,由此而产生的强大水平压力,把深厚的特提斯沉积变成特提斯喜马拉雅式的褶皱”。

不仅如此,他还指出:“阿萨密弧束的生成和帕米尔喜马拉雅弧束一样,可解释为系受一种强大的下插作用的结果,这一作用来自冈瓦纳大陆的喜龙突出带,而在滇缅结晶杂岩带之下进行着。

”对喜马拉雅山的形成,他也强调了冈瓦纳大陆向北运动和向欧亚大陆之下运动的这种地球动力学机制。

总体上看,从全球动力学角度看中国大地构造中国大地构造主要可以分出古亚洲、特提斯和环太平洋三大构造域。

古亚洲构造域是在古亚洲洋动力体系作用和影响下形成的一个构造区域, 特提斯和环太平洋构造域是在特提斯-古太平洋和印度洋-太平洋 2 个前后相继的动力体系作用下形成的 2 个构造区域。

由于几个全球性动力体系的依次作用以及它们在中国的叠加、复合, 使同一地带在不同构造阶段经受不同的动力体系的作用, 从而使中国大地构造显示出十分复杂的多旋回分阶段演化过程, 造成中国及邻区地壳十分醒目的镶嵌式结构和地壳-上地幔不同层次间的非耦合关系, 即立交桥式结构, 使中国成为全球大陆构造中最复杂的一个区域。

早元古代,中条旋回之后,中朝准地台形成;晚元古代扬子旋回之后,古中国地台形成;古生代初兴凯旋回之后,古中国地台解体,中国古生代构造格局逐步建立;晚古生代,华力西旋回之后,古亚洲大陆(古亚洲构造域)形成;中新生代,印支旋回以来,滨(环)太平洋和特提斯—喜马拉雅构造域逐步形成。

第一章绪论一、大地构造学的含义1、大地构造学是研究岩石圈组成、结构、运动、(包括变形与变位)及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。

2、地球动力学:是研究地壳形成演化基本动力的大地构造学分支学科。

由于地球动力学是各种学说的立论基础,因而成为当今地质学中最热门的话题。

3、地球动力系统:重力、膨胀收缩与脉动、地幔分异与对流、地球自转、星际作用。

二、大地构造学的研究内容和方法1、变形研究:通过对构造运动留下的行迹(如:褶皱、断裂、面理、线理、变质构造、变质矿物)的研究,寻求地壳及岩石圈运动的力源问题。

2、地质体成因研究:地层地质体、变质地质体、岩浆地质体、火山地质体等的形成、演化及构造就位过程。

3、壳幔构造和动力学研究:目前能作为我们立论基础的地球动力主要是重力均衡和壳幔分异与对流。

4、地球演化史的研究:研究以前的发展趋势,推断将来的发展方向。

三、大地构造学的主要任务大地构造学当前的主要任务是:全球及大陆动力学研究,为矿产资源、地质灾害和环境评价建立动力学模型。

第二章地球的基本特征一,地球起源均匀聚集模式非均匀聚集模式二,地球圈层构造第三章地球动力学的主要假说一、一种合理的地球动力学假设至少要满足三个条件:1、能对全球的构造特征及空间分布规律、构造演化过程作出解释;2、所依赖的动力因子既有足够的能量,其作用方式又能合理说明构造变形场的特征;3、符合物理学的基本原理和地球内部物质的物理—化学性质。

二、主要的地球动力学假说1、地球收缩说2、地球膨胀说3、地球脉动说4、地球自传说5、重力分异与重力作用6、地幔分异与对流7、层块构造热涌说8、热点—地幔柱说9、星际作用第四章地槽地台说一、概念1、沉积建造:泛指在一定构造背景条件下,当地壳发展到某一构造阶段时所形成的一套具有特定岩相组合的沉积岩系。

2、沉积相:沉积相就是指沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(沉积物)特征的综合。

是沉积环境的物质表现,包含了岩相和古地理两方面的含义。

名词解释:坳拉谷盆地:以正断层为边界、发育于克拉通内的地槽或地堑被动大陆边缘(稳定大陆边缘、大西洋型大陆边缘):构造上长期处于相对稳定状态的大陆边缘变质相:以岩石中出现一定的变质矿物组合为标志,反应变质作用发生时特定的温度压力条件薄皮构造:大陆碰撞过程中,大陆地壳拆多成薄片并伴随变薄的地壳楔相互叠覆逆掩作用。

沉积建造:泛指在一定构造背景条件下,当地壳发展到某一构造阶段时所形成的一套具有特定岩相组合的沉积岩系沉积相:沉积相就是指沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(沉积物)特征的综合。

是沉积环境的物质表现,包含了岩相和古地理两方面的含义沉积盆地:地球历史上长期处于沉降状态并被厚层沉积物充填的盆地。

成山作用:造成明显正地形的地质过程,可以是造山带的隆起成山,也可以是断裂作用造成的基本未变形的地质体的过程。

超高压变质作用:以出现石英、金刚石等超高压变质矿物为标志拆沉作用:泛指由于重力的不稳定性导致岩石圈地幔、大陆下地壳或大洋地壳沉入下伏软流圈或地幔的过程大地构造学:研究整个地球(岩石圈或大陆地壳)的组成、结构、运动和演化的一门综合性很强的地质学分支学科地槽:指地层厚度巨大、岩层强烈褶皱、呈狭长带状分布的山脉,它曾经是地壳强烈活动区地台:是地层厚度较小、岩层褶皱平缓、甚至近乎水平、地势平缓的广大地区,它是地壳上相对稳定的地区地盾:大陆地壳上相对稳定的部分,长期相对上隆,前寒武纪变质基底广泛出露地表,缺失或局部边缘有很薄的沉积盖层大陆裂谷:指地壳上延伸很长、切割很深的张裂谷地幔柱:地幔深处甚至核—幔边界上产生的圆柱状上升的热物质流复理石沉积:浊流沉积的海相地层,特征是厚度大、通常很少含化石、具有薄层的递变层理构造层:构造单元的物质体现,指同一构造阶段产生的建造和改造的总和。

建造包括沉积、岩浆和变质建造,改造指构造运动的频繁、方向和强度以及构造的形态、类型和组合特征。

构造区:构造单元的具体化,是指处于同一地壳演化阶段且大地构造性质相同或者相似的地区,一个构造单元可进一步划分为许多构造区构造单元:地壳分为地槽、地台和过渡区海底扩张:地幔物质从大洋中脊和大陆裂谷处上升涌出,涌出的地幔物质冷凝成新的洋底,并推开先形成的洋底,逐渐向两侧对称扩张。