部编版语文八年级下册第一单元导学案

- 格式:docx

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:11

斯坦采访的种种经历和见闻。

作品一经出版便获得巨大成功,《登勃朗峰》便是其中很有特色的一篇。

(三)文体知识——游记三要素都有什么?(四)资料链接——勃朗峰:勃朗峰,又译为白朗峰,是阿尔卑斯山的最高峰,位于法国的上萨瓦省和意大利的瓦莱达奥斯塔的交界处。

勃朗峰的最新高度为海拔4810.90米(2007年9月15日),它是西欧的最高峰。

勃朗峰每年都能够吸引大量的游客前来滑雪、登山等等,三、学生自由朗读课文,消除文字隔膜。

1读准字音、注意字形雇()翌日()苍穹()逗留()缭绕()妩媚()浮躁()颠簸()旷野()打嗝()轻歌曼舞( )瞬息万变()纷至沓来()名副其实()灼热()俯瞰()巉峻()焦炙()拾阶()独踞()纤指()皑皑()沟壑()骡背()醺醺()辚辚()斑斓( )2.解释下列词语翌日:骤然:拾级:斑斓:缭绕:妩媚:穹顶:巍峨:巉峻:颠簸:美不胜收:2345678《登勃朗峰》学案答案第一课时【环节一】赏读入境、夯实基础二、预习与交流(一)美演说诙谐讽刺,“文学史上的林肯”批判现实主义《汤姆•索耶历险记》《哈克贝利•费恩历险记》《竞选州长》《百万英镑》(二)《远处的青山》《天真汉在国外》(三)1.所至,即作者的游踪;2.所见,即作者在游程中目睹的风貌,包括山水景物、名胜古迹、风土人情、历史掌故、现实生活等;3.所感,即作者由所见所闻而引发的所见所想。

三、1 雇(ɡù)翌日(yì)苍穹(cānɡ qiónɡ)逗留(dòu)缭绕(liáo rào)妩媚(wǔ mèi)浮躁(fú zào)颠簸(diān bǒ)旷野(kuàng)打嗝(ɡé)轻歌曼舞( màn ) 瞬息万变(shùn)纷至沓来(tà)名副其实(fù)灼热(zhuó)俯瞰(kàn)巉峻(chán)焦炙(zhì)拾阶(shè)独踞(jù)纤指(xiān)皑皑(ái)沟壑(hè)骡背(luó)醺醺(xūn)辚辚(lín)斑斓(bān lán )2.翌日:回旋往复;曲折环绕。

第一单元1消息二则毛泽东夯实基础巩固知识预习自测1.给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

溃.退(kuì)荻.港(dí)泄.气(xiè)督.战(dū) 歼.灭(jiān) 要塞.(sài)锐不可当.(dāng) dù(渡)江铜línɡ(陵)2.解释下列加点词在文中的意思。

(1)国民党反动派经营..了三个半月的长江防线。

经营:筹划、组织并管理。

(2)遇着人民解放军好似摧枯拉朽....,军无斗志。

摧枯拉朽:这里指枯草朽木受到摧折,比喻腐朽势力被迅速摧毁。

(3)长江风平浪静....,我军万船齐放,直取对岸。

风平浪静:没有风浪,水面很平静,形容平静无事。

(4)一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当....。

锐不可当:形容来势凶猛,不可阻挡。

(5)我军前锋,业已..切断镇江、无锡段铁路线。

业已:已经。

3.选词填空。

溃退溃败(1)他们一齐向南(溃退),人民解放军立即实行宽正面的追击。

在这过程中,南京在四月二十三日被占领。

(2)当撤退转变为(溃败)时,意大利在那个沙漠中的基地接连失守。

【解析】“溃退”指军队被打垮而后退。

“溃败”形容军队被击败后,凌乱不堪的样子。

前者侧重于败的过程,后者侧重于败的结果。

4.下列对两则消息标题和导语的分析,不正确的一项是(A)A.《我三十万大军胜利南渡长江》的导语包括人物、时间、地点及事件的经过四个要素。

B.《我三十万大军胜利南渡长江》的导语和标题扣得很紧,导语是标题的扩展和具体化。

C.《人民解放军百万大军横渡长江》的标题点明了军名及军队的数量,并概括了主要事件。

D.《人民解放军百万大军横渡长江》的导语点明了时间,交代了背景,渲染了渡江作战的热烈气氛。

5.新闻文体常识填空。

(1)新闻这一概念有狭义和广义之分。

狭义的新闻单指消息,广义的新闻指消息、通讯、报告文学、特写、评论等。

(2)一篇完整的消息由标题、导语、主体、背景、结语五部分构成。

《列夫·托尔斯泰》【导读】1.托尔斯泰简介托尔斯泰,俄国著名作家(应该是俄国最著名的作家),世界顶级的大文豪。

作品有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

一位文学博士对张老师感叹:面对托尔斯泰,如同面对浩瀚的大海和崇峻的高山,于是我用一年时间读了托尔斯泰的主要著作,然后还带着朝圣者的心情,到俄罗斯专程去瞻仰他的故居和墓地。

在那里,我摒着呼吸,热泪盈眶,脑子里想着他作品里的人物。

直到所有的人都离开了,我还不愿离去……2.介绍作者:斯蒂芬·茨威格(1881-1942)是奥地利享有世界声誉的作家。

他出生于维也纳,父亲是富有的犹太工厂主,母亲是银行家的女儿。

茨威格青年时代在维也纳和柏林攻读哲学和文学,17岁就在文坛崭露头角。

离开大学后,到世界各地去旅行,结识了罗丹、罗曼·罗兰等艺术大家。

旅行生活以及与各国艺术家的广泛交往,丰富了他的思想,扩大了他的创作题材和作品的生活画面。

第一次世界大战时他从事反战工作,成为著名的和平主义者。

1934年遭纳粹驱逐,先后流亡英国、巴西。

茨威格在诗歌、小说、传记、文学理论和文艺批评等各个方面都有过人的造诣,尤以小说和人物传记见长。

茨威格擅长细致的性格刻画,他的作品,往往追寻伟大的历史人物和重大的历史事件,并给人以极大的震撼。

可惜的是,二战期间,他不堪纳粹统治,无法苟活下去,和妻子一起以自杀结束了生命。

我们学过茨威格的什么作品?《伟大的悲剧》《列夫·托尔斯泰》:世界顶级的传记大师,写世界顶级的大文豪。

3.【小知识】《三作家》在这本书中,茨威格从世界文坛上选择了三个作家作为他研究和写作的对象。

他们是:意大利作家卡萨诺瓦、法国作家司汤达、俄国作家托尔斯泰。

《三作家》可以说是世界顶级的传记作品。

4.学习方法指导本文语言睿智深刻、文采四溅。

学习本课要着重学习它的语言——1.解决生字词和疑难语句。

2.仔细品味,特别是品味精彩的比喻艺术。

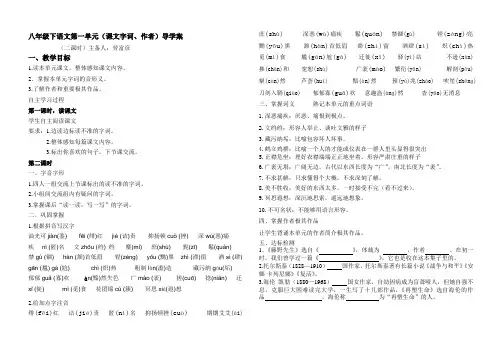

八年级下语文第一单元(课文字词、作者)导学案(二课时)主备人:劳富彦一、教学目标1.读本单元课文,整体感知课文内容。

2.掌握本单元字词的音形义。

3.了解作者和重要极其作品。

自主学习过程第一课时,读课文学生自主阅读课文要求:1.边读边标读不准的字词。

2.整体感知每篇课文内容。

3.标出你喜欢的句子,下节课交流。

第二课时一、字音字形1.四人一组交流上节课标出的读不准的字词。

2.小组间交流组内有疑问的字词。

3.掌握课后“读一读,写一写”的字词。

二、巩固掌握1.根据拼音写汉字油光可jiàn(鉴) fēi (绯)红jié (诘)责抑扬顿cuò (挫) 深wù(恶)痛疾 nì (匿)名文zhōu (绉) 绉糜(mí) 庶(shù) 髭(zī)鬈(quán)禁gù (锢) hàn (颔)首低眉锃(zèng) yǒu (黝)黑 zhì (滞)留酒sì (肆) gān (尴) gà (尬) chì (炽)热粗制làn(滥)造藏污纳gîu(垢)郁郁guǎ (寡)欢àn(黯)然失色广mào (袤) 搓(cuō)捻(niǎn)迁xǐ (徙) mì (觅)食花团锦cù (簇) 冥思xiá(遐)想2.给加点字注音绯(fēi)红诘(jiã)责匿(nì)名抑扬顿挫(cuî)期期艾艾(ài)庶(shù) 深恶(wù)痛疾鬈(quán) 禁锢(gù) 锃(zâng)亮黝(yǒu)黑颔(hàn)首低眉滞(zhì)留酒肆(sì) 炽(chì)热觅(mì)食尴(gān)尬(gà) 迁徙(xǐ) 驿(yì)站不逊(xùn) 掺(chān)和宽恕(shù) 广袤(mào) 繁衍(yǎn) 解剖(pōu)粲(càn)然芦荟(huì) 黯(àn)然预(yù)兆(zhào) 吹笙(shēnɡ)刀剑入鞘(qiào) 郁郁寡(guǎ)欢意趣盎(ànɡ)然杳(yǎo)无消息三、掌握词义熟记本单元的重点词语1.深恶痛疾:厌恶、痛恨到极点。

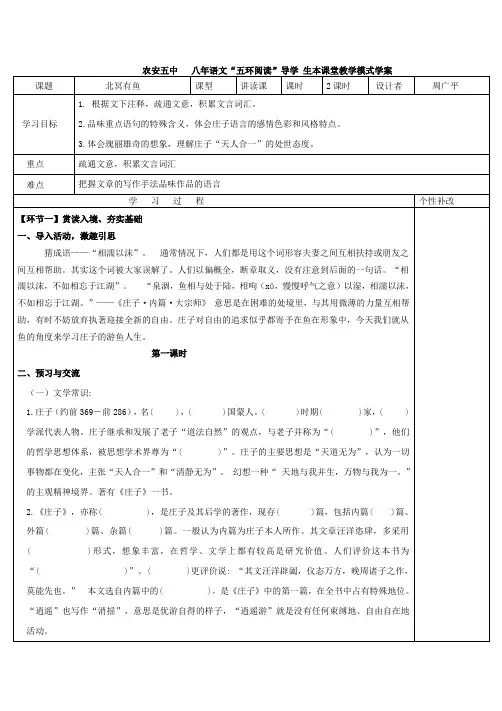

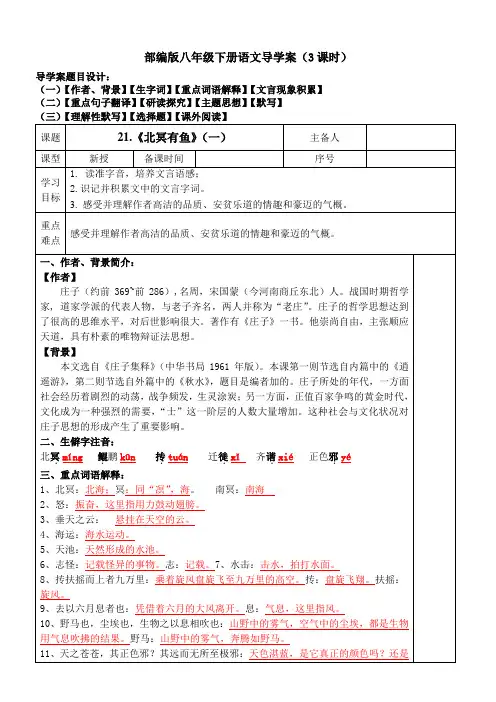

第一课时二、预习与交流(一)文学常识:1.周,宋,战国,哲学,道家,“老庄”,“老庄哲学”。

2.《南华经》,33,7、15、11。

寓言故事,“文学的哲学、哲学的文学”。

鲁迅先生,《逍遥游》三、学生自由朗读课文,读准字音和节奏。

(kūn)(xié)(tuán)(yé)四、结合注释,疏通文意(一)翻译句子:北冥有鱼,其名为鲲(kūn)。

鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。

北方的大海里有一条鱼,它的名字叫做鲲。

鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像悬挂在天边的云。

是鸟也,海运则将徙于南冥。

南冥者,天池也。

这只鹏鸟呀,海水运动时将迁徙到南方的大海去。

南方的大海是个天然形成的水池。

齐谐者,志怪者也。

谐之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟(tuán)扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

”《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书,这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,它乘着旋风向上盘旋飞翔直冲九万里高空,凭借六月的大风离开”。

野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

山野中的雾气,空气的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。

天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏鸟从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

(二)知识归类1重点实词①北冥有鱼,其名为②鲲。

鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为③鹏。

①北冥:北海。

庄子想象中的北海应该在北方的不毛之地。

冥,同“溟”,海。

下文的“南冥”指南海。

②鲲(kūn):大鱼名。

③鹏:表示大鸟之名。

鹏之背,不知其几千里也;①怒而飞,其翼若②垂天之云。

是鸟也,③海运则将④徙于南冥。

①怒:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

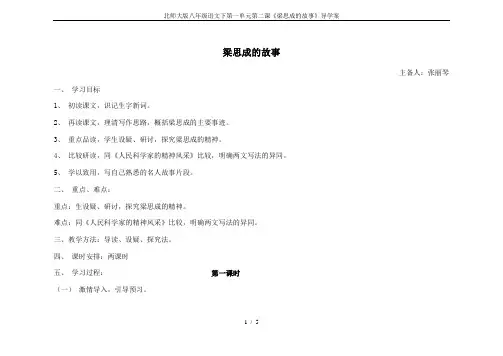

梁思成的故事主备人:张丽琴一、学习目标1、初读课文,识记生字新词。

2、再读课文,理清写作思路,概括梁思成的主要事迹。

3、重点品读,学生设疑、研讨,探究梁思成的精神。

4、比较研读,同《人民科学家的精神风采》比较,明确两文写法的异同。

5、学以致用,写自己熟悉的名人故事片段。

二、重点、难点:重点:生设疑、研讨,探究梁思成的精神。

难点:同《人民科学家的精神风采》比较,明确两文写法的异同。

三、教学方法:导读、设疑、探究法。

四、课时安排:两课时五、学习过程:第一课时(一)激情导入,引导预习。

1 / 5建筑是一项奇特的艺术,许多建筑已经成了人类宝贵的文化遗产,许多建筑本身就是一个奇迹。

例如,中国的故宫、埃及的金字塔等等。

我们人类在保护人类文化遗产就是在保护我们的历史。

作为现代著名建筑史学家的梁思成,清末维新变法运动领袖梁启超的儿子,现代建筑学家,清华大学教授。

他孜孜以求、身体力行,测绘了大量的中国古代建筑;他刻苦钻研、呕心沥血,将智慧化作庄严神圣的国徽、雄伟壮丽的纪念碑等著名建筑。

今天,让我们跟随作家李辉一起驰骋文字原野,深入解读梁思成。

(板书课题)1、整体感知——初识梁思成出示梁思成简介:梁思成是清末变法维新首领梁启超的长子,清华大学教授。

学生时代的梁思成在1929年因一场车祸,脊椎骨出现了弯曲、驼背,使他的左腿短了一厘米。

在这样严重残疾的情况下,他依然坚持深入各地调查研究,为了测绘古代建筑,爬梁上柱,奋力攀高。

他把一生献给了建筑教育事业,为后人留下宝贵的文化遗产。

(1)初读课文,给加点的字注音勘.查()巍峨..()轩.昂()壮硕.()..()黯.淡()逻辑惋.惜()古刹.()打量.()锈蚀.()勾勒.()烽.火()(2)解释下列词语叹为观止:轩昂:壮硕:(3)请同学们在预习课文的基础上,再次浏览课文,说说文章写了梁思成的哪些事件?注意捕捉相关语段,抓住文中关键词句进行概括。

(方法提示:1、寻找相关段落;2、提取关键词语)一是梁思成夫妇当年不畏艰险,勘察山西应县木塔的情形;二是梁思成对建筑的认识;三是为保护奈良所作的努力;四是梁思成对中国古建筑被毁的忧愤。

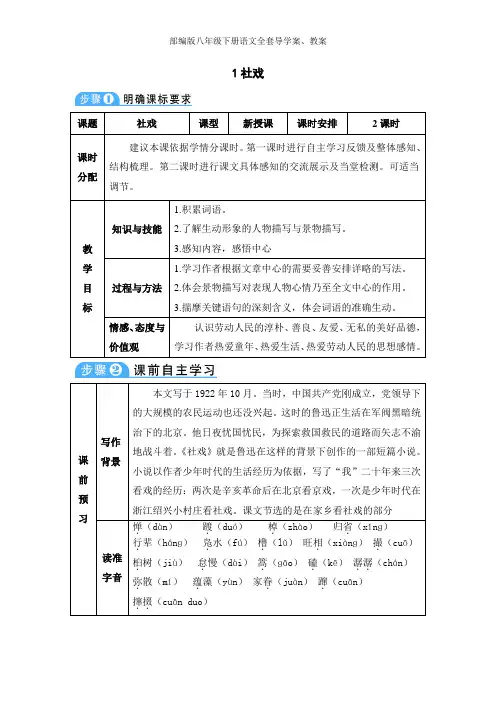

1社戏课题社戏课型新授课课时安排2课时课时分配建议本课依据学情分课时。

第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。

第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。

可适当调节。

教学目标知识与技能1.积累词语。

2.了解生动形象的人物描写与景物描写。

3.感知内容,感悟中心过程与方法1.学习作者根据文章中心的需要妥善安排详略的写法。

2.体会景物描写对表现人物心情乃至全文中心的作用。

3.揣摩关键语句的深刻含义,体会词语的准确生动。

情感、态度与价值观认识劳动人民的淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,学习作者热爱童年、热爱生活、热爱劳动人民的思想感情。

课前预习写作背景本文写于1922年10月。

当时,中国共产党刚成立,党领导下的大规模的农民运动也还没兴起。

这时的鲁迅正生活在军阀黑暗统治下的北京。

他日夜忧国忧民,为探索救国救民的道路而矢志不渝地战斗着。

《社戏》就是鲁迅在这样的背景下创作的一部短篇小说。

小说以作者少年时代的生活经历为依据,写了“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村庄看社戏。

课文节选的是在家乡看社戏的部分读准字音惮.(dàn)踱.(duó)棹.(zhào)归省.(xǐnɡ)行.辈(hánɡ)凫.水(fú)橹.(lǔ)旺相.(xiànɡ)撮.(cuō)桕.树(jiù)怠.慢(dài)篙.(ɡāo)磕.(kē)潺潺..(chán)弥.散(mí)蕴.藻(yùn)家眷.(juàn)蹿.(cuān)撺掇..(cuān duo)辨清字形理解词语乐土:安乐的地方。

消夏:消除、摆脱夏天的炎热,避暑。

怠慢:冷淡;客套话,招待不周。

惮:怕,畏惧。

自失:(听得出神)忘了自己。

棹着:划着。

归省:指出嫁的女儿回娘家看望父母。

行辈:排行和辈分。

撺掇:从旁鼓动人做某事。

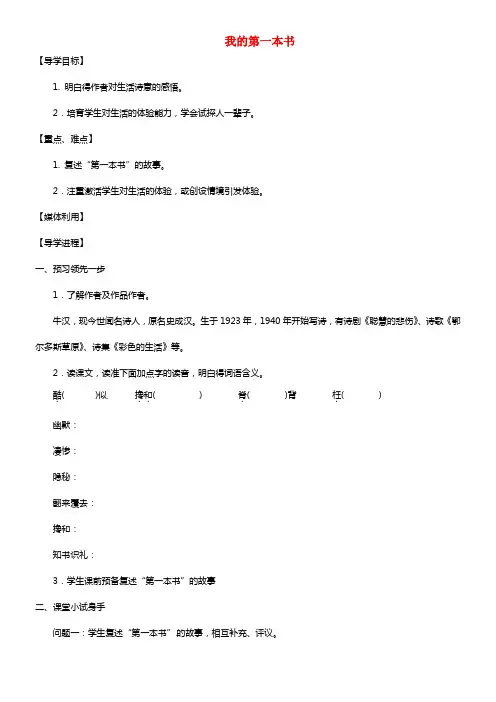

我的第一本书【导学目标】1. 明白得作者对生活诗意的感悟。

2.培育学生对生活的体验能力,学会试探人一辈子。

【重点、难点】1. 复述“第一本书”的故事。

2.注重激活学生对生活的体验,或创设情境引发体验。

【媒体利用】【导学进程】一、预习领先一步1.了解作者及作品作者。

牛汉,现今世闻名诗人,原名史成汉。

生于1923年,1940年开始写诗,有诗剧《聪慧的悲伤》、诗歌《鄂尔多斯草原》、诗集《彩色的生活》等。

2.读课文,读准下面加点字的读音,明白得词语含义。

酷.( )似搀和( ) 脊.( )背枉.( )..幽默:凄惨:隐秘:翻来覆去:搀和:知书识礼:3.学生课前预备复述“第一本书”的故事二、课堂小试身手问题一:学生复述“第一本书”的故事,相互补充、评议。

问题二:“我的第一本书”仅仅指那半本讲义吗?你还能够作如何的明白得?问题三:作者是怀着如何的一种情感追思他的“第一本书”的?问题四:如何明白得“这确实是我的第一本书。

关于元贞来讲,是他一生惟一的一本书”?问题五:“我真应当为它写一本比它还厚的书,它值得我用崇拜的心灵去赞美”。

表达作者如何的情感?问题六:体味语言,明白得以下句子的含义。

1.我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的欢乐和梦幻。

2.我的第一本书实在应当写写,若是不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。

人不能忘本。

三、习题训练巩固【基础题】1.以下加点字中注音全数正确的一项为哪一项( )。

A.酷.似(kù) 盈眶.(kuànɡ) 马鬃.(zhōnɡ) 塾.师(shú)B.晾晒.(shài) 磨蹭.(cenɡ) 苦楚.(chǔ) 背熟.(shú)C.红薯.(sǔ) 驮.灯(tuó) 奥秘.(mì) 愣.了(lènɡ)D.掺.和(chān) 愁.苦(cóu) 崇.敬(chónɡ) 沙.哑(shā)2.以下句子中与原文完全一致的一项为哪一项( )。

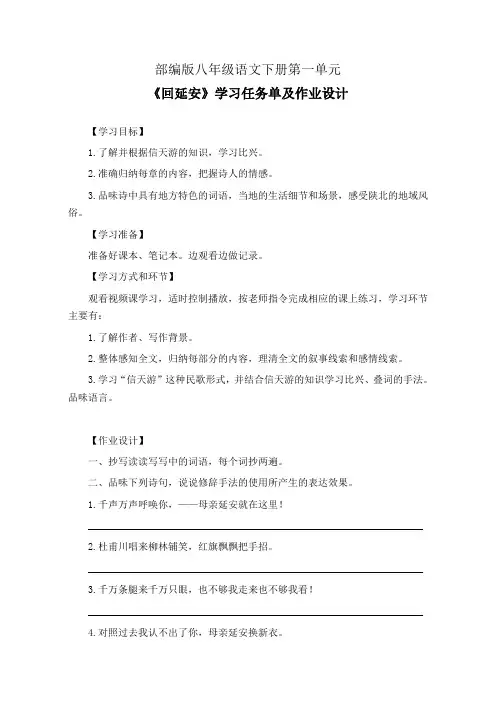

部编版八年级语文下册第一单元《回延安》学习任务单及作业设计【学习目标】1.了解并根据信天游的知识,学习比兴。

2.准确归纳每章的内容,把握诗人的情感。

3.品味诗中具有地方特色的词语,当地的生活细节和场景,感受陕北的地域风俗。

【学习准备】准备好课本、笔记本。

边观看边做记录。

【学习方式和环节】观看视频课学习,适时控制播放,按老师指令完成相应的课上练习,学习环节主要有:1.了解作者、写作背景。

2.整体感知全文,归纳每部分的内容,理清全文的叙事线索和感情线索。

3.学习“信天游”这种民歌形式,并结合信天游的知识学习比兴、叠词的手法。

品味语言。

【作业设计】一、抄写读读写写中的词语,每个词抄两遍。

二、品味下列诗句,说说修辞手法的使用所产生的表达效果。

1.千声万声呼唤你,——母亲延安就在这里!___________________________________________________________________2.杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

___________________________________________________________________3.千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!___________________________________________________________________4.对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

___________________________________________________________________三、按下边的提示从诗中找出相应的诗句。

1.通过对话和动作的描写来抒情:___________________________________________________________________2.通过景物和场面的描写来抒情:___________________________________________________________________3.通过想象和联想来抒情:___________________________________________________________________【参考答案】一、略二、1.“千声万声呼唤你,——母亲延安就在这里”运用夸张和比喻的修辞手法,形象生动揭示了“我”和“延安”的关系。

人教版语文八年级下册导学案(全册)第一单元一、单元学习要点1.学会体察并探究文中的思想感情及人文精神,从而受到正确的人生态度、情感价值观的教育,提高人文素养,建塑健全的人格。

2.拓展视野、联系背景,力求进入人物的精神世界,将名人、伟人的间接经验融入自己的人生体验,加深对生活、人生的理解和感悟。

3.继续加强叙事性作品的阅读,了解文体特点,揣摩叙事语言,进一步培养语感,养成对语言文字进行品味的能力和习惯。

二、教学设想1.本单元作品主要特点有三:①丰富沉重的人生经验;②深厚的文化积淀;③深广的社会历史背景。

因此局限于诠释性的文本解读必然失之狭隘,也有违新课程提高学生人文素养的基本理念。

本单元阅读教学应引导学生进入艾氏所言的三组对话,从中获得人文精神的熏陶,达到塑造健全人格的目的。

2.从七年级上到八年级上三册语文课本中叙事性作品占了绝大部分,阅读、写作与口语交际等教学活动也以叙事为主,一般来说,学生应已具备一定的积累和认识。

本单元作品各具异彩的表现手段提供了绝好的素材,可通过思维方式、叙事形式和语言方面的训练,一方面使学生提高对不同风格叙事作品的阅读能力,一方面也应有意识地引导学生在比较、揣摩中形成形成自己的叙事风格。

三、教学建议1.课文深厚的人文内涵决定了本单元阅读教学的目标首先应定位于学生人文精神和健全人格的养成。

必须对课文内容和思想进行整体把握,从“精神的人”这一层面去把握人物的人生轨迹,理解他们的人生追求。

2.要使学生接受文化熏陶、提高人文素养,还须以对文本为基点,把杰出人物的人生轨迹放到更大的历史背景中去观照,把个体的人生历程放到人类生存的普遍意义上去审视。

例如代表中国现代化之路两个不同端点的鲁迅与胡适,他们的人生态度和价值取向,与成长道路上的经历和所接受的教育有着必然的联系。

初中语文的课堂上当然不必讨论“胡适还是鲁迅”这种当下学界热门的命题,但从《藤野先生》和《我的母亲》两篇课文中找到影响作者人生轨迹的积极或消极因素则是题中应有之义。

第一单元群文阅读:民风民俗【单元主题回顾】篇目体裁主要内容阅读重点《社戏》小说通过“我”这个外来少年的新奇眼光,体察水乡平桥村的村民生活、自然风光,感受水乡的敦厚和睦的民风。

作品围绕“社戏”展开情节叙述,事件集中,人物鲜活,夜间水乡之景非常有意境。

把握文学形象、思想内容和艺术手法。

分析人物形象、故事情节、自然环境和社会环境。

《回延安》诗歌通过“我”回延安的所见所闻所感来表现延安的风土人情和新面貌。

感受诗人饱满的情感,感知诗作中明亮、瑰丽而带有乡土气息的意象,理解诗作采用的陕北民歌写作方法。

《安塞腰鼓》散文通过写陕北高原、高原腰鼓、打腰鼓的人,展示高原的民风民俗,以及高原人奔放雄健的精神气质。

领会本文在语言运用和修辞方法方面的独特之处。

《灯笼》散文以“灯笼”为话题,串联起早年乡村生活的诸多记忆,表现旧时的乡村民风民俗,表达了对故乡的怀念之情;同时还以小见大,借“灯笼”这一形象表达了作者以天下为己任、愿为保卫国家充当“马前卒”的意志和热情。

理解抒情散文写作的切入点(“灯笼”)。

理解散文的构思章法,体会作者表达的思想感情。

品味散文优美而精巧的语言。

人文主题:领略风土人情和传统文化习俗,理解课文中所表现的民俗的意义和价值,增进对民俗文化、民族文化的理解和热爱。

语文要素:(1)注意体会作者是如何根据需要综合运用多种表达方式的。

(2)感受作者寄寓的情思,品味作品中富有表现力的语言。

【群文阅读训练】(一)社火①色色马未都①社火起源于何时已无从考证了,远古时代的人们对生死、对许多自然现象不解,于是祭祀祈福盛行,以求在巫术咒语和图腾崇拜中获得快感,得到解脱,这就是社火形成的初因。

②“社”为土神、“稷”为谷神,二者合一,尊为“社稷”。

历代君主帝王都亲祭“社稷”,后“社稷”一词借指国家。

自《孟子》提出“民为贵,社稷次之,君为轻”以来,江山社稷的兴替成了中国历史的幻灯片,秦亡汉兴,唐消宋长,元去明来……王朝迎来送往,百姓却要照常生活,生活就需要社火,需要风调雨顺,需要国泰民安。

课题:《藤野先生》第一课时学习目标:1、了解有关作者的文学常识以及本文的写作背景。

2、有感情地朗读课文,理解文章内容。

3、识记重点字词,体会其含义。

自主学习:1、有关作者:鲁迅,原名,我国伟大的无产阶级家、家、家,1918年5月以“鲁迅”为笔名在《新青年》上发表第一篇现代白话小说《》。

主要作品有短篇小说集《》、《》,散文集《》,散文诗集《》,杂文集《》、《》、《》等。

2、有关作品:本文选自 ,《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部集,包括的篇目有十篇,分别是:。

其中涉及到的重点人物有:保姆、恩师、朋友和父亲。

3、写作背景:这篇散文记叙了作者1902年夏末至1906年初春在日本留学的生活片断。

写作年代则是在鲁迅离别了藤野先生二十余年后的1926年10月12日。

鲁迅到日本留学,本想以学医来救国救民,可在仙台医学专科学校学习时,有一次观看反映日俄战争的影片,片中中国人看日本枪毙给俄国人做侦探的中国人的麻木神情给鲁迅以很大的刺激。

从此,他弃医学文,决心用文艺作为武器进行战斗,从而唤起国民的觉醒。

鲁迅写此文时,正当“三·一八”惨案发生之后,鲁迅积极支持爱国学生的正义行动,与反动军阀以及反动文人进行英勇斗争,用战斗的文章来抨击“正人君子”的迫害,抒发自己的强烈的爱国主义情感和歌颂没有民族偏见、正直、热情的藤野先生所代表的日本人民对中国人民的友谊。

4、、字音、字形、词义绯红()宛如()驿站()解剖()油光可鉴()标致()挟着()畸形()不逊()匿名()杳无消息()发髻()诘责()凄然()教诲()瞥见()抑扬顿挫()深恶痛疾()成群结duì()、烂màn()、落dì()、dìng()正、托cí()合作探究:1、全文共有38段,本文大致可分为几部分?用简洁的语言概括每部分的内容。

2、以什么为线索这样划分段落?课题:《藤野先生》第二课时学习目标:1、反复朗读课文,体会作者思想感情。

部编人教版八年级语文下册综合性学习人无信不立教案及导学案【目标导航】1.通过对“诚信”主题的搜集、整理、探究,提升对诚信的认识,感悟“诚信”的博大情怀。

2.以文字、图片、表演、论辩等形式展示成果,发现自己身边及社会上诚信的人和事,学会珍惜自己所拥有的“诚信”。

3.参与诚信的故事讲述、诗歌朗诵、歌曲演唱等,培养口语交际能力,懂得信赖别人和被别人信任都是一种幸福,从而陶冶情操,激发互信之心,学会诚信做人、做事。

【课时安排】1课时。

自由分成学习小组,做好活动计划,分配小组成员活动任务,围绕“人无信不立”的主题搜集关于诚信的资料,做好活动笔记,准备活动资料。

【新课导入】孔子曰:“人而无信,不知其可也。

大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”人而无信如同车轮子中心和边缘没有支撑一样,没法行走。

诚信是最基本和根本的道德要求,是人之为人的最重要的品德,也是社会赖以存在和发展的基石。

由此可见,诚信非常重要,“人无信不立”。

那么就让我们一起来学习本次综合性学习,做一个言而有信的人吧。

【重点解读】中国是一个有着五千年历史的文明古国,诚信一向是中国人引以为傲的美德。

诚信是道路,随着开拓者的脚步延伸;诚信是智慧,随着博学者的求索积累;诚信是成功,随着奋进者的拼搏临近;诚信是财富的种子,只要你诚心种下,就能找到打开金库的钥匙。

1.引经据典话诚信古代先哲在思考“信”时,留下了很多精彩论述;古今的道德楷模践行“信”的美德、品行令人景仰。

搜集有关“信”的名言警句、成语典故、名人轶事及其他经典论述,理解“信”的传统内涵。

汇总并整理搜集的资料,可将资料先按类别划分为论述类和事例类,再将前者进一步划分为“个人之信”“交友之信”“经商之信”“国家之信”等;也可将所有资料划分为“正面”“反面”两类。

研读整理后的资料,讨论:我国古代典籍中出现的“信”有哪些含义?“信”对于个人、社会、国家有怎样的重要意义?2.环顾身边觅诚信诚信不难找到,诚信就在你我身边。

1 社戏学习目标:1、朗读课文,感知文章的主要内容,与“迅哥儿”一起去看“社戏”,与作者一起回忆美好的童年生活,体味少年时代的快乐与浪漫。

2、能根据人物的语言描写和行动描写,分析把握文中主要人物的性格特点。

3、朗读、背诵文中相关段落,积累优美经典的语言材料。

4、体会、欣赏本文细致逼真、形象生动的景物描写。

学习过程:预习反馈:1、文学常识填空:《社戏》这篇小说选自《鲁迅全集》,“社”原指__________,在绍兴,“社”是______,“社戏”就是_________。

根据课文可知,“迅哥儿”看戏的地点在_____镇_____村,作者通过对童年时代一段看社戏的往事的回忆,表达了对童年美好生活的向往和留恋之情。

2、学生朗读课文,给下列加点的字注音。

棹着()归省()行辈()撺掇()凫水()潺潺()弥散()蕴藻()漂渺()旺相()惮()撮()整体感知:3、读课文,感知文本内容,思考文中写了哪几件事?请试着用简洁的语言概括出来。

你最喜欢文中的哪件趣事?4、理清文章的结构:(学生讨论,师生归纳)合作探究:5、为什么平桥村是“我”的乐土?课文是怎样具体写乐土的“乐”的?分析人物:6、文中出现了哪些人物?找出来,看看你喜欢谁。

运用“我最想和文中的(人物)交朋友,因为他(评价人物品质)”的句式说一句话。

体味美景:7、文中哪些段落展现了优美的江南秀丽风光。

请找出来,用自己喜欢的方式读一下。

并用“我(我们组)觉得(一个词或者一句话或者一个段落)写的好,好在写出了(或者表现了)”的形式对你选读的美词好句进行品味,讨论,交流。

示例:我觉得朦胧和皎洁用得好,好在写出了月光的色彩美。

我觉得自失和弥散用得好,好在它们表现了我的陶醉之情。

感悟社戏之美:8、鲁迅在《朝花夕拾》的小引中说:“我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角,罗汉豆,茭白,看瓜。

凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。

后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;唯独在记忆上,还有旧有的意味留存。

他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。

”齐读最后一段,谈谈对这句话的理解。

拓展延伸:9、谁都有童年,自然也都有哄骗一生的“旧时的意味”。

请同学们回忆自己的童年,寻找自己成长历程中如同本文一样追忆时能生出无限美感的趣事!请同学们回想一下,准备两分钟,小组选一位代表谈趣事。

学习小结:10、通过本文的学习,你有哪些收获?当堂训练11、阅读理解:一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。

母亲送出来吩咐\\\'要小心\\\'的时候,我们已经()(摇荡点撑)开船,在桥石上一()(碰击磕撞),退后几尺,即又上前出了桥。

于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田里的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

两岸豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。

那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。

过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

(1)、文段中两处空白处依次填。

(2)、第一自然段的表达方式属于()A、记叙B、描写C、议论D、抒情(3)、小朋友们撑船的动作,既说明了,又体现了。

(4)、二、三两段从哪四个方面写“我”的感受?(5)、选文的第二段写了看戏途中的景物,请摘出相关的句子所见:所闻:(6)、给以上文字拟一个四字标题:。

(2分)(7)、“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

”运用了什么修辞?有何表达效果?参考答案:3、随母归省小住平桥村;钓虾放牛的乡间生活;看社戏前的波折;夜航去看社戏途中;赵庄看社戏;看社戏后归航偷豆;六一公公送豆。

4、第一部分“我”的乐土平桥村。

(从“我们鲁镇的习惯”到“却全都嘲笑起来了”。

)第二部分,“我”在乐土中也有不乐的时候。

(从“至于我在那里所第一盼望的”到“而且知道他们在戏台下买豆浆喝”。

)第三部分,“我”与农民孩子们到赵庄去看戏的情景。

(从“这天我不钓虾”到“各自回去了”。

)第四部分,“我”对吃豆和看戏的怀念。

(从“第二天”到文末)5、因为得到优待,免念“秩秩斯干幽幽南山”;许多小朋友伴我来游戏,掘蚯蚓,钓虾,放牛;没有封建礼教的约束,人人平等。

课文写乐土之乐很具体。

先从与农民孩子的关系上来描写乐土:客人是“公共”的;游乐时所谓“犯上”之类的封建伦理观念已被打破。

再从生活情趣上写乐土:“我”对农村中钓虾、放牛等事充满兴趣。

钓虾、放牛在农村中原是极平常的事,但作者却满怀深情地叙述,充分反映了“我”对农村生活的新奇感。

课文写乐土的乐正是为了反衬读“秩秩斯干幽幽南山”的不乐,因为十一二岁的孩子成天要死记硬背这些时代隔得远,语言差别大的句子,肯定要感到乏味和讨厌。

这也反映了作者对封建教育的厌恶。

11、(1)、点;磕。

(2)、A(3)、驾船技术高超;看戏心情急切。

(4)、视觉、听觉、触觉、嗅觉(5)、所见:月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了;渐望见依稀的赵庄;还有几点火;(写一处即可)所闻:而且似乎听到歌吹了。

(6)、月夜航船。

(7)、运用了比喻的修辞,生动形象地写出了船行的速度快,侧面写出了孩子们驾船技术高超,表现力看社戏时的急切心情。

2 回延安教学目标1.了解“信天游”这种民歌形式,体会本诗的艺术特色。

2.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞方法。

3.使学生了解诗人热爱革命圣地延安、热爱革命事业和革命人民的思想感情。

学习过程:预习反馈:1、文学常识填空。

信天游,也叫__________,流行于__________一种民歌,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。

有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。

信天游形式_________,常用来__________ ,亦可叙事。

贺敬之,现代著名________、________。

1945年曾经与丁毅等人集体创作歌剧________。

1956年用陕北“信天游”民歌体的形式创作了诗歌《回延安》,抒发了__________________ ______________________________________________________________。

2、学生朗读课文,给下列加点的字注音。

白羊肚.手巾()糜.子()气喘.()黍.类()油膜.()整体感知:3.诗人写作这首诗抒发思想感情的线索是什么?4.概括诗歌每个部分的大意。

合作探究写作特色:5.诗的第一小节是如何新颖地写出作者临近延安时难以抑制的激动心情的?6.体会作者在第一节中是怎样通过一系列动词表现情感的?修辞手法:7.分析诗歌第二节比喻修辞运用的与众不同之处。

8.诗歌第四节运用哪种修辞描绘了延安城秀丽如画的新面貌?具体谈一谈。

分析情感:9.诗人是如何在诗中抒发感情的?艺术特点:10.分析全诗富于变化的句与句之间的关系。

11.夸张手法的运用。

拓展延伸:12.这首诗是用信天游的形式写出的,请你说一说信天游和我们学过的古诗词有什么不同?学习小结:13.通过本文的学习,你有哪些收获?当堂训练14.阅读《回延安》节选,回答下面问题。

二十里铺送过柳林铺迎,分别十年又回家中。

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

革命的道路千万里,天南海北想着你……(1)全诗采用的是________的形式。

(2)这六小节主要写________。

(3)理解下列诗句。

东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

(4)“羊羔羔”一词的喻意是什么?(5)“母亲”是指________,这里运用了________的修辞手法,表达诗人________的深厚感情。

(6)“二十里铺送过柳林铺迎,分别十年又回家中”运用________的修辞手法,形象地写出故乡亲人对________。

(7)“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”采用________的表现手法,强调“我”和延安母亲之间________的关系。

参考答案:1.“顺天游”陕北的自由抒情诗人剧作家《白毛女》对延安的深切怀念,对党和人民的无限热爱2.dǔméi chuǎn shǔ mó3.全诗以诗人离别10年后重返延安的激动心情为线索。

4.第一部分:抒写久别重逢延安的感触。

第二部分:追忆当年延安的战斗生活。

第三部分:描绘会见亲人的热烈场景。

第四部分:描画延安城的崭新面貌。

第五部分:歌颂延安的光辉历史,展示继续革命的征程。

5.作者离别延安已达10年之久,日日夜夜都想念她。

现在回来看望她,正所谓“近乡情更切”,越是接近,心情越是激动。

但作者却说“心口呀莫要这么厉害地跳”,反衬出非同一般的兴奋心情。

一开头便淋漓尽致地表现了想尽快看到延安的心情。

展示出作者心潮翻滚、思绪万千的内心世界。

这是一种深沉的爱和眷恋的表现。

6.一“抓”一“贴”逼真的动作,表现了诗人见到延安时的激动情景。

而“双手搂定宝塔山”中的“搂”字,则写尽了作者对延安的怀念之情。

“唱”“笑”“招”更有拟人的色彩,渲染了欢乐的气氛。

最后一个“扑”字,则更加洗练,表情达意更加强烈、准确。

7.“亲山亲水有亲人”犹如看到家乡的山、水,家乡的人,一个“亲”字,突出了诗人与延安的亲密之情。

而“羊羔羔吃奶眼望着妈”更是绝好的比喻,诗人如羊羔一样吮吸着乳汁,眼望着妈妈。

是延安母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人成长。

诗句活脱脱写出了延安热火朝天的大生产运动,而诗人为能投身于其中倍感自豪。

8.主要运用整齐的排比句,使延安欣欣向荣的新姿跃然纸上。

此外还运用了夸张和比喻的修辞,表达自己游览延安新城的兴奋和喜悦。

延安焕然一新,诗人无限感慨,赞美之情溢于言表。

9.诗人自始至终把握住了对母亲延安的感情,通过回延安、爱延安、会亲人、看延安、颂延安五部分内容来倾吐自己的激情。

在抒情方式上,既有直接倾吐,又有间接抒情,或用动词,或描写,使感情抒发既酣畅淋漓,又生动形象,具有很强的感染力。

作品中思想感情一步步升华。