病原微生物的分类与风险分级

- 格式:docx

- 大小:167.53 KB

- 文档页数:2

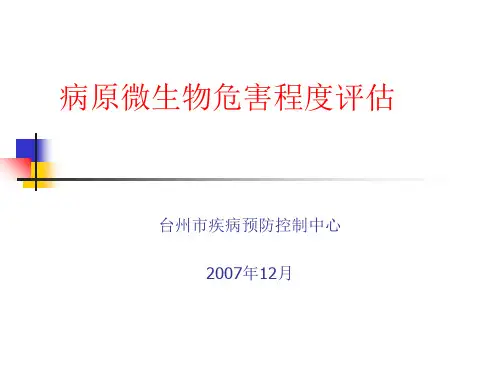

病原微生物实验室生物安全管理条例第一章总则第一条为了加强病原微生物实验室(以下称实验室)生物安全管理,保护实验室工作人员和公众的健康,制定本条例。

第二条对中华人民共和国境内的实验室及其从事实验活动的生物安全管理,适用本条例。

本条例所称病原微生物,是指能够使人或者动物致病的微生物。

本条例所称实验活动,是指实验室从事与病原微生物菌(毒)种、样本有关的研究、教学、检测、诊断等活动。

第三条国务院卫生主管部门主管与人体健康有关的实验室及其实验活动的生物安全监督工作。

国务院兽医主管部门主管与动物有关的实验室及其实验活动的生物安全监督工作。

国务院其他有关部门在各自职责范围内负责实验室及其实验活动的生物安全管理工作。

县级以上地方人民政府及其有关部门在各自职责范围内负责实验室及其实验活动的生物安全管理工作。

第四条国家对病原微生物实行分类管理,对实验室实行分级管理。

第五条国家实行统一的实验室生物安全标准。

实验室应当符合国家标准和要求。

第六条实验室的设立单位及其主管部门负责实验室日常活动的管理,承担建立健全安全管理制度,检查、维护实验设施、设备,控制实验室感染的职责。

第二章病原微生物的分类和管理第七条国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

第八条人间传染的病原微生物名录由国务院卫生主管部门商国务院有关部门后制定、调整并予以公布;动物间传染的病原微生物名录由国务院兽医主管部门商国务院有关部门后制定、调整并予以公布。

肉毒杆菌生物安全等级划分肉毒杆菌是一种无脊椎动物中常见的素有毒性细菌,它具有极强的毒性,常被用于医学和其他领域的应用,所以必须对它进行安全等级划分。

肉毒杆菌生物安全等级划分主要是按照杆菌的毒性分级,它包括有病原菌性,有害微生物,致病微生物,有害有毒物质和非致病有毒物质五类。

一、病原菌性:指的是能够引起人体疾病的病原菌。

这些病原菌的安全等级分为高风险,中风险和低风险三类,分别代表着不同的毒性水平。

高风险的菌株对于人体来说是很危险的,其引起的疾病症状会更加严重;比如引起细菌性感染,败血症等。

中风险的菌株,会对人体造成一定的危害;低风险的菌株,则只能危害到某一部分人,比如免疫力弱的人群。

二、有害微生物:指的是能引起动物和无脊椎动物疾病,但不会引起人类病的生物。

有害微生物的安全等级分为高、中、低三类。

高级有害微生物主要是能引起狗疫,猪瘟,饲料霉菌等关系重大的动物疾病,要尽量避免感染人类;中级有害微生物主要是能引起胃病,消化道病,皮肤病等,属于谨慎类别;低级有害微生物主要是轻微的疾病,只会对某一部分人造成影响,没有较大的危害性。

三、致病微生物:指的是能够造成人类疾病的病原体。

致病微生物的安全等级也分为高、中、低三类,危害程度也同样递增。

高级微生物主要能引起病毒感染,细菌性感染,败血症等重大疾病,比如肺结核杆菌,寨卡病毒,流行性乙型脑炎病毒,严重扰乱人体健康,甚至导致死亡;中级微生物主要能引起急性肠胃炎,急性上呼吸道感染等,会使人患上病而痛苦;低级微生物主要是普通感冒,发烧,属于轻度症状,没有很大危害性。

四、有害有毒物质:指的是能引起人体损伤和疾病的有毒物质。

有害有毒物质的安全等级也分为高、中、低三类,高级有毒物质可引起极大的损害,比如砒霜,苯,氰化物等;中级有毒物质可致使中度损害,比如铅,氟等;低级有毒物质可以引起轻度的损害,比如亚硝酸盐,硝酸盐等。

总之,肉毒杆菌生物安全等级划分共分为五级,从高到低依次是病原菌性,有害微生物,致病微生物,有害有毒物质和非致病有毒物质。

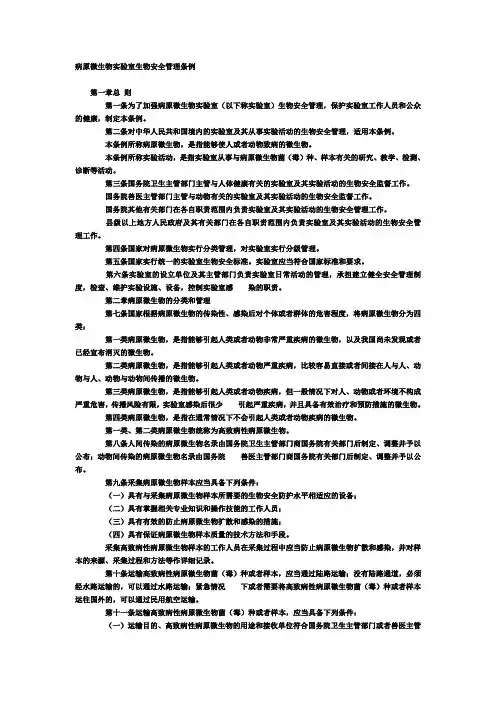

病原微生物实验室生物安全管理条例(2004年11月12日中华人民共和国国务院令第424号公布根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修订)第一章总则第一条为了加强病原微生物实验室(以下称实验室)生物安全管理,保护实验室工作人员和公众的健康,制定本条例。

第二条对中华人民共和国境内的实验室及其从事实验活动的生物安全管理,适用本条例。

本条例所称病原微生物,是指能够使人或者动物致病的微生物。

本条例所称实验活动,是指实验室从事与病原微生物菌(毒)种、样本有关的研究、教学、检测、诊断等活动。

第三条国务院卫生主管部门主管与人体健康有关的实验室及其实验活动的生物安全监督工作。

国务院兽医主管部门主管与动物有关的实验室及其实验活- 1 -动的生物安全监督工作。

国务院其他有关部门在各自职责范围内负责实验室及其实验活动的生物安全管理工作。

县级以上地方人民政府及其有关部门在各自职责范围内负责实验室及其实验活动的生物安全管理工作。

第四条国家对病原微生物实行分类管理,对实验室实行分级管理。

第五条国家实行统一的实验室生物安全标准。

实验室应当符合国家标准和要求。

第六条实验室的设立单位及其主管部门负责实验室日常活动的管理,承担建立健全安全管理制度,检查、维护实验设施、设备,控制实验室感染的职责。

第二章病原微生物的分类和管理第七条国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播- 2 -的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

病原微生物实验室分级

根据病原微生物的潜在危害程度以及实验室内防护措施的有效性,病原微生物实验室分级被分为四个等级:1级、2级、3级和4级。

其中,1级实验室适用于最低风险的微生物,4级实验室适用于最高风险的微生物。

实验室工作人员在进行微生物实验时必须遵守对应的等级规定,并严格执行相应的安全措施,如穿戴防护服、戴手套、密闭操作等。

此外,实验室必须定期检查和维护设备,常规清洁和消毒实验室环境。

病原微生物实验室分级制度的实施可以有效地保护实验室工作

人员和周围社区的健康安全,防止潜在的病原体外泄和传播。

因此,该制度在各类病原体研究和检测领域得到了广泛的应用和认可。

- 1 -。

实验室安全管理考试题

1.目前中国病原微生物风险分级从低到高依次为4级、3级、1-2-3-4级、4-3-2-1级、1-2级。

2.实验室生物安全防护水平分为4级,其中1级最低,4

级最高。

3.实验室分区包括清洁区、半污染区、污染区、缓冲区。

4.二级生物安全实验室在结构设计上要求放置生物安全柜、眼睛冲洗装置、窗户装有纱窗,实验室排出的气体不能再循环到实验区。

5.二级生物安全实验室个人防护装备包括口罩、眼罩、高

压灭菌器和生物安全柜。

6.使用生物安全柜前应关闭紫外灯,打开荧光灯,用适当

的消毒剂消毒工作台面,工作前需用开风机5-15分钟,生物

安全柜需经过认证。

7.实验室生物安全管理控制目标应为人员感染发生率<5%、环境污染率<10%、人员培训合格率>90%、废弃物处理合格率100%。

8.实验室生物风险评估要素应包括病原微生物特征、病原

微生物相关实验活动、实验活动的设施、环境和实验活动人员,还包括风险评估结论。

9.卫生部制定的人间致病性病原微生物分为四类,其中病

毒共160种,分为四类;特殊病原体6种;细菌155种;真菌59种。

病原微生物的分类依据是其各自属性不同。

10.实验室主要生物危害来自于微生物气溶胶吸入、刺伤、割伤、皮肤、黏膜污染和食入。

11.常用消毒剂有84消毒液、过氧乙酸、戊二醛、75%酒

精等。

耐热和耐湿物品消毒首选压力蒸汽灭菌,不耐热和耐湿物品可采用擦拭、薰蒸、喷雾等方法消毒。

含氯纸片也可配制不同浓度的消毒液。

常用84消毒液原液含氯浓度为99%,可

依据含氯浓度进行稀释配比。

分 级 高

中 低 主 要 特 征

国家病原微生物实验室生物安全管理条例中的三类原病微生物菌毒种仅具有一般危险性,能引起实验室感染的机会较少,一般的微生物学实验室采用一般实验技术能控制感染或有对之有效的免疫预防方法的菌毒种。

如:葡萄状球菌、链球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠埃希氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、空肠弯曲菌、副溶血性弧菌、变形杆菌、李斯特氏菌。

国家病原微生物实验室生物安全管理条例中的四类原病微生物菌毒种,包括生物制品、菌苗、疫苗生产用各种减毒、弱毒菌毒种及不属于上述一、二、三类的各种低致病性和条件致病性的微生物菌毒种。

国家病原微生物实验室生物安全管理条例中的一类和二类原病微生物菌毒种易引起实验室感染,感染后发病的可能性大,传染性强,症状重并能危及生命,缺乏有效的治疗和预防方法,包括:国外已发现,但国内尚未发现,或国内虽已发现,但无有效防治方法的病原微生物菌毒种。

如:鼠疫耶尔森氏菌、霍乱弧菌(包括EL-tor 弧菌)等。

病原微生物的分类与风

险分级

Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

附件1

病原微生物的分类与风险分级

病原微生物的分类与风险分级

病原微生物是指能够使人或者动物致病的微生物。

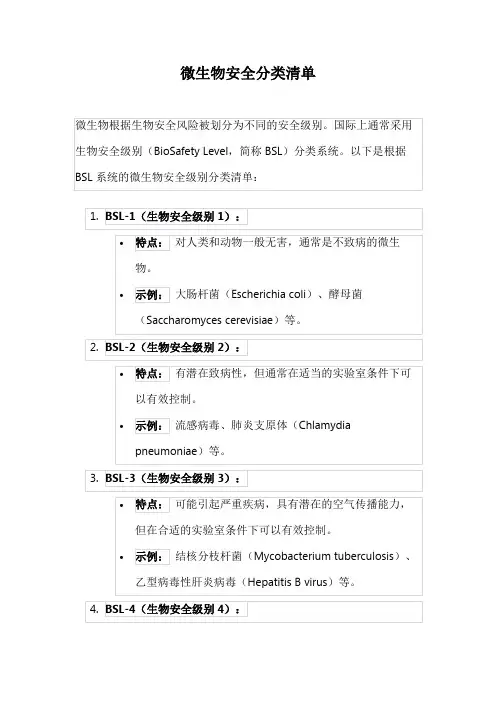

根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为4类,相应风险等级为I级~IV级。

第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

相应的风险等级为IV级(个体高风险,群体高风险),即容易直接或间接或因偶然接触在人与人、动物与人、人与动物、动物与动物间传播,一般为不能治愈的病原体(如Smallpox virus)。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物患严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物问传播的微生物。

相应的风险等级为Ⅲ级(个体高风险,群体低风险),即通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能使用抗生素、抗寄生虫药治疗的病原体(如Salmonellatyphi、prion)。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

相应的风险等级为Ⅱ级(个体中风险,群体有限风险),一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不构成严重危险的病原体。

实验室暴露很少引起致严重性疾病的感染,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

相应的风险等级为I级(个体低风险,群体低风险),即不会使健康工作者或动物致病的微生物(如细菌、真菌、病毒)和寄生虫等(如非致病性生物因子)。

其中第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。