浅论河北姓氏文化的起源和变迁

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:14

姓氏与地方文化特色姓氏是人们传承的家族代表,它们承载着一个地方的文化与传统。

在不同的地方,姓氏常常与当地的文化特色紧密相连,反映了居民的生活方式、价值观念和历史传承。

下面将以中国的姓氏与地方文化特色为例,探讨姓氏与地方文化的关系。

1. 北方地区1.1 中国北方地区以汉字姓氏较为常见,如李、王、张等。

这些姓氏与北方地区的文化特色密不可分。

1.2 北方地区注重亲情和家族观念,在姓氏传承上非常重视。

人们视姓氏为家族的象征,像是一个代代相传的根基。

1.3 在北方,姓氏还经常与农耕文化相连。

农耕文化是北方地区重要的文化特色之一,姓氏与农耕的息息相关,反映了这个地区丰富的农业资源和农耕传统。

2. 南方地区2.1 与北方相比,中国南方地区的姓氏更加多样化,例如陈、林、黄等。

这些姓氏与南方地区的特色文化密切相关。

2.2 南方地区的姓氏在某种程度上反映了该地区的开放性和多元文化。

南方地区是中国的沿海地区,自古以来就是开放和交流的重要节点,吸引了来自海外的文化影响和人才流动。

2.3 与北方不同的是,南方地区注重个人自由和人际关系的灵活性。

姓氏在南方被视为一种身份的象征,同时也注重个体的独立价值,尊重每个人的选择和自主性。

3. 西南地区3.1 西南地区是中国少数民族较为集中的地区,姓氏在这里更多地体现了多民族文化的特色。

3.2 西南地区的姓氏常常与当地的宗教信仰和神话传说相联系。

少数民族在宗教信仰上具有丰富多样的文化,姓氏作为家族的象征,融入了这些宗教信仰和神话传说的意味。

3.3 西南地区的姓氏还反映了这个地区的山水环境和特产资源。

在这里,与自然界的和谐共生是人们生活的重要价值观念,姓氏往往与山川、水域、动植物等相关。

4. 东北地区4.1 中国东北地区的姓氏常常与当地的历史文化相联系,如于、尚、孙等。

这些姓氏反映了东北地区的历史荣光和文化传承。

4.2 东北地区的姓氏还表现了这个地区人们勤劳朴实的生活态度。

姓氏中常见的字眼如力、功、勃等,流露出东北人奋斗拼搏的精神。

姓氏的由来研究报告作文姓氏的由来研究报告引言姓氏是人们在社会交往中常常用到的一个重要标识。

通过研究姓氏的由来,可以揭示人类社会的历史、文化和人际关系等方面的信息。

本文将通过对姓氏的由来进行研究,探索其背后的文化内涵和历史变迁。

1. 姓氏的定义和起源姓氏是用来区别个体的一个重要标识,多数情况下是家族遗传的。

姓氏的起源有其独特的背景和特点。

1.1 家族姓氏起源在古代社会,人们生活在家族制度的环境中,家族是社会的基本单位。

为了区分不同家族的成员,人们开始使用姓氏作为家族的标识。

这种使用姓氏的习俗逐渐扩展到整个社会,并成为一种普遍的现象。

1.2 地理姓氏起源除了家族姓氏外,地理因素也对姓氏的形成产生了影响。

在一些地区,人们以居住地点或地理特征来命名姓氏。

这些姓氏往往表达了人们与所在地区的紧密联系,反映了地域文化和地理环境的独特性。

2. 姓氏与历史姓氏是人类社会发展的产物,不同历史时期的姓氏具有不同的特点和含义。

2.1 古代姓氏的来源在古代社会,姓氏往往以先祖的名字作为基础,例如“孔子”中的“孔”即为先祖名字。

古代人们对姓氏的选择也有一定的规则和考虑,例如根据家族中重要的祖先选择姓氏,或根据形象生动的动植物命名。

2.2 姓氏的演变与迁移随着历史的演变和人口的迁移,姓氏也发生了变化。

一些姓氏由于迁徙和婚姻等原因,被扩展到其他地区,并逐渐成为该地区的常见姓氏。

这种姓氏的变化和迁移,反映了历史上不同族群间的融合和交流。

3. 姓氏的文化内涵姓氏作为社会的重要标识,承载了丰富的文化内涵。

3.1 社会地位和家族荣誉一些姓氏在社会中具有较高的地位和声望,被认为代表着家族的荣誉。

这种姓氏常常与权力、财富和社会地位等因素关联,使得拥有这些姓氏的人在社会交往中具有一定的优势。

3.2 文化传承和身份认同姓氏作为家族的标识,被看作是家族文化的重要组成部分。

通过姓氏,人们可以追溯到自己的家族历史和文化传统,并从中汲取力量和智慧。

姓氏也是个体身份认同的重要方式之一,使人们在社会中找到归属感。

姓氏的历史传承与文化传统姓氏是人们特有的身份标识,代表着个体的血脉和家族的传承。

在中国,姓氏的历史悠久,世代相传,每个姓氏背后都有着独特的故事和文化传统。

本文将从姓氏的起源、发展以及相关的文化传承等方面进行探讨。

一、姓氏的起源与演变姓氏的起源可以追溯到古代社会。

在古代,人们以氏、镇、国等单位来区分不同家族和部落。

随着社会的发展和人口的增长,氏族名称逐渐演变为个人姓氏,成为人们在社会中的身份象征。

中国的姓氏主要来源于五个方面:1.氏族名称:一些古代部落、氏族的名称逐渐演变成为姓氏,例如刘、陈等;2.官职名称:历史上有些人以担任官职的名称作为姓氏,如王、张等;3.地理名称:一些与地理环境相关的名称也成为姓氏的来源,如山、河等;4.职业名称:某些职业的名称也渐渐演变成姓氏,如农、工等;5.祖先名称:一些人以祖先的名字作为姓氏,如孔、庞等。

随着时间的推移,姓氏在人口迁徙、远嫁、改姓等因素的影响下不断产生变化,形成了丰富多样的姓氏体系。

二、姓氏的文化传承姓氏作为一个家族的标识,承载着家族的纽带和文化传统。

每个姓氏都有其独特的文化内涵和传承方式。

1.家族宗祠家族宗祠是传承姓氏文化的重要载体。

宗祠是一种供奉祖先的场所,是家族集体活动和文化传承的中心。

在宗祠中,人们会进行祭祀活动、家族重大事项的决策以及举办各种庆祝活动,加强了家族成员之间的联系,传承着家族的历史和传统。

2.姓氏族谱姓氏族谱是记录家族血脉和历史的重要工具。

族谱记载了家族的来源、相关名人事迹、迁徙轨迹等重要信息,具有重要的历史和研究价值。

一些家族会将族谱视为家族的圣物,世代相传,以此来维系家族的文化传统和凝聚力。

3.姓氏文化活动一些姓氏会举办一些与姓氏相关的文化活动,如姓氏联谊、文化研讨会、姓氏寻根之旅等。

这些活动不仅增进了家族成员之间的交流,还促进了姓氏文化的传承与发展。

4.姓氏的习俗与传统不同姓氏拥有着自己的习俗和传统,例如婚俗、葬礼习俗、命名习惯等。

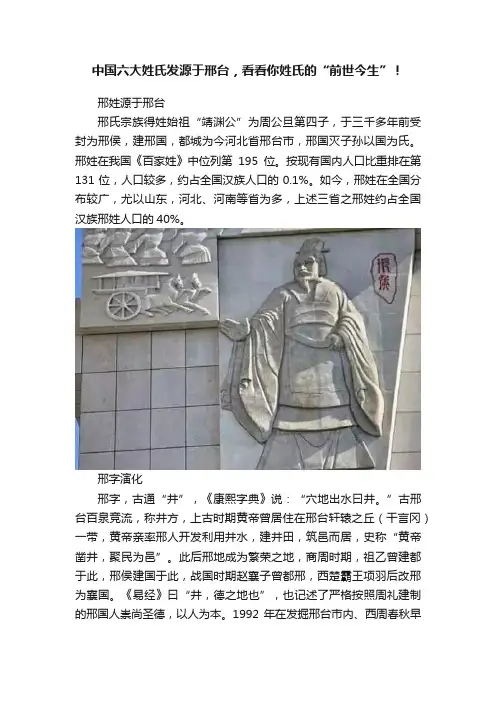

中国六大姓氏发源于邢台,看看你姓氏的“前世今生”!邢姓源于邢台邢氏宗族得姓始祖“靖渊公”为周公旦第四子,于三千多年前受封为邢侯,建邢国,都城为今河北省邢台市,邢国灭子孙以国为氏。

邢姓在我国《百家姓》中位列第195位。

按现有国内人口比重排在第131位,人口较多,约占全国汉族人口的0.1%。

如今,邢姓在全国分布较广,尤以山东,河北、河南等省为多,上述三省之邢姓约占全国汉族邢姓人口的40%。

邢字演化邢字,古通“井”,《康熙字典》说:“穴地出水曰井。

”古邢台百泉竞流,称井方,上古时期黄帝曾居住在邢台轩辕之丘(干言冈)一带,黄帝亲率邢人开发利用井水,建井田,筑邑而居,史称“黄帝凿井,聚民为邑”。

此后邢地成为繁荣之地,商周时期,祖乙曾建都于此,邢侯建国于此,战国时期赵襄子曾都邢,西楚霸王项羽后改邢为襄国。

《易经》曰“井,德之地也”,也记述了严格按照周礼建制的邢国人崇尚圣德,以人为本。

1992年在发掘邢台市内、西周春秋早期南小汪邢国遗址时,曾出土了一件带有陶文的陶量,上面就有一个“邢”字。

这个邢字的写法,是在“井”字右面加了一个“邑”字,在下面加了一个“土”字,这是现代邢字的最早写法。

河北临城县、河南温县出土的战国青铜邢令戈和邢公陶片上也是这种写法。

公元前221年,秦始皇平定六国,命丞相李斯以小篆字统一天下文字,李斯乃选定井邑二字去掉下面的土字,并简化为“井邑”为现今的“邢”字,此后邢字延续至今。

邢侯故国邢姓的最早发源之地河北邢台市,在历史上可一直是大大有名。

这个地方有3500年的建城史和600多年的都城史,是河北省历史上的第一座城市,商代为祖乙之都,西周封建邢国,为邢姓始祖邢侯封国,战国时期为赵国信都,秦朝时置为信都县,属巨鹿郡,西楚霸王又将之改为襄国,并且成为“常山王”张耳的王都,后赵时期,石勒在此建立后赵,隋唐宋金称邢州,元明清称顺德府,宋元明清一直设置邢台县。

1945年建立邢台市,因西周邢姓始祖邢侯按周礼在邢国建有祭天、阅兵、祭祖、宴客、会盟的高台而得名。

姓氏论文范文在中国传统社会中,姓氏是家族的象征,是家族文化的传承。

姓氏不仅仅是一个人的名字,更是一个家族的标志,是一个家族的根。

姓氏的起源、演变和传承一直以来都备受关注,对于研究中国传统文化和家族历史具有重要意义。

本文将从姓氏的起源、演变和传承三个方面进行探讨,以期更好地了解姓氏的文化内涵和历史意义。

一、姓氏的起源。

姓氏的起源可以追溯到远古时代。

据考古学家的研究发现,早在新石器时代晚期,人们就已经开始使用姓氏。

最早的姓氏多与地理环境、职业、氏族等有关。

比如,以山为姓的人多生活在山区,以水为姓的人多生活在水边,以农为姓的人多从事农业劳动。

这些姓氏不仅是人们对自己的称呼,更是人们对自然环境和社会地位的反映。

随着社会的发展,姓氏的起源也逐渐多样化,出现了以祖先名字、封地名称、图腾动物等为姓的情况。

二、姓氏的演变。

姓氏的演变是一个历史、文化、人口等多方面因素综合作用的结果。

在中国古代,姓氏的演变主要受到政治、社会、经济等因素的影响。

比如,战国时期的诸侯国纷争导致了姓氏的频繁更替,秦朝统一后,实行了改姓易代政策,大规模地改姓易代,使得许多姓氏消失,新的姓氏出现。

此外,历史上的人口迁徙、战争、灾害等也对姓氏的演变产生了深远影响。

在姓氏演变的过程中,一些姓氏因为家族衰落、后裔断绝等原因逐渐消失,而一些姓氏因为人口增加、族裔融合等原因逐渐兴起。

三、姓氏的传承。

姓氏的传承是家族文化的传承,是家族血脉的延续。

在中国传统社会中,姓氏的传承具有重要的家族意义和社会意义。

姓氏的传承不仅仅是姓氏的延续,更是家族文化的传承。

在姓氏传承的过程中,家族成员通过世代相传的方式,传承家族的历史、传统、价值观念等,形成了独特的家族文化。

同时,姓氏的传承也是家族血脉的延续。

在中国传统社会中,男丁的重要性远远高于女性,因此,姓氏的传承主要以男性为主。

男丁的重要性还体现在家族祭祀、祖先崇拜等方面。

综上所述,姓氏的起源、演变和传承是一个历史、文化、人口等多方面因素综合作用的结果。

姓氏文化传承总结汇报材料姓氏是人们在社会交往中用来表示血统和身份的重要符号。

姓氏文化传承意味着将姓氏作为一种文化传统,让后人了解和尊重自己的姓氏,并通过各种形式传承下去。

以下是一个姓氏文化传承的总结汇报材料,涵盖了姓氏的历史、由来、文化特点以及相关传承活动等内容。

一、姓氏的历史与由来1. 姓氏的起源姓氏起源于古代社会的氏族制度,用以表示某一群体的血缘关系。

最早的姓氏可以追溯到几千年前的古代文明,如中国的姓氏可以追溯到三皇五帝时期。

2. 姓氏的发展随着人口的增加和社会演变,姓氏逐渐形成了今天的样貌。

在不同国家和地区,姓氏有着不同的特点和发展历程,反映了当地文化、历史和社会制度等方面的特点。

二、姓氏文化的特点1. 姓氏的多样性各个国家和地区的姓氏形式多种多样,有的以家族为单位,有的以地域为单位,还有的以职业、特征等为单位。

不同的姓氏背后蕴含着不同的文化传统和价值观念。

2. 姓氏的象征意义姓氏作为个人身份的象征,具有特殊的意义。

它不仅代表着一个人的血缘和家族,还关联着整个族群或社会的历史、传统和价值观念。

3. 姓氏的文化传承姓氏文化传承是将姓氏的文化价值传递给后代并延续下去的行为。

通过姓氏的文化传承,人们能够深入了解自己的姓氏背后的文化内涵,并将其传承给下一代。

三、姓氏文化传承的方式与活动1. 家族族谱家族族谱是姓氏文化传承的重要方式之一。

通过编纂家族族谱,可以记录下家族的血统和历史,让后人了解自己的家族渊源,并加强家族成员之间的联系和凝聚力。

2. 姓氏博物馆姓氏博物馆是展示、研究和传承姓氏文化的重要载体。

通过展览、文物收藏和研究,可以让人们更加直观地了解姓氏的由来和发展,并且提供一个交流与传承的平台。

3. 姓氏文化节庆活动姓氏文化节庆活动是将姓氏文化融入传统节庆活动中的一种方式。

通过举办姓氏文化展览、表演和讲座等活动,可以增强人们对姓氏文化的认同与传承。

四、姓氏文化传承的重要性与影响1. 系统各国文化与文明姓氏文化的传承是一个国家文化与文明系统的重要组成部分。

姓氏与地方文化的传承与发展姓氏作为人们身份的一部分,常常与地方文化紧密相关。

在各个地方,姓氏都承载着独特的历史、文化和价值观念。

本文将探讨姓氏与地方文化传承与发展之间的关系,并探索其对社会的影响。

一、姓氏的起源与文化传承姓氏是家族和社会传承的重要组成部分。

其起源可以追溯到古代,人们通过姓氏来确定自身的身份、家族和血缘关系。

姓氏往往与特定地域、氏族或职业群体相关联,反映了当地的历史、风俗和文化。

例如,在中国,姓氏的起源可以追溯到几千年前。

姓氏的形成与人们对于家族和宗族的重视有关,通过姓氏,人们可以追溯到自己所属的家族以及家族的起源和历史。

这不仅有助于个人身份的确认,也反映了中华文化对于家族、亲情和传统的重视。

二、姓氏与地方文化的互动姓氏与地方文化之间存在着紧密的联系与互动。

地方文化如民俗、宗教、艺术等,往往对姓氏的形成和发展产生着深远的影响。

同时,姓氏也通过其衍生的家族文化和慣例,为地方文化提供着有力的支持。

在日本,姓氏与地域文化有着紧密的联系。

比如,某些姓氏在特定的地区非常常见,这是因为当地的部落、氏族或宗教对于该姓氏的使用有着一定的规定和传统习俗。

姓氏与地域的结合不仅加深了人们对于地域特色的认知,也促进了当地文化的传承与发展。

三、姓氏的传承对于地方文化的影响姓氏的传承对于地方文化的发展有着积极的影响。

家族和姓氏的文化传统通过代代相传的方式,延续了地方文化的独特性和连续性。

在英国,一些姓氏被视为贵族和封建阶级的象征。

这些姓氏承载着悠久的历史和复杂的社会地位,代表了英国的传统价值观和社会结构。

姓氏的传承不仅为当地文化提供了深厚的历史基础,也对于英国文化的传承与发展起到了重要的推动作用。

四、姓氏的变迁与地方文化的演进姓氏的变迁反映了社会环境和文化观念的演变。

随着历史的进程和社会的变革,姓氏也会发生变化,逐渐与当地的文化形成新的联系。

在现代社会,人们的姓氏不再仅仅代表家族和血缘关系,也与个人的身份、职业和居住地等因素相关。

姓氏寻根与文化源流的理解与赏析五百字

姓氏源流

我国是世界上最早使用姓氏的国家,大约在5000年前的伏羲时期,“姓”被定为世袭,且由父亲传递。

今天我们所说的姓氏与常见的“以姓氏笔划为序”,是把姓氏当成一个统一的概念,然而在古代“姓”和“氏”是有严格区别的。

“姓”代表氏族的血统,起源于母系社会,称为族姓,是为了区分血缘,防止血缘婚配而发明的相应识别标志。

“氏”是古代贵族标志与宗族系统的称号,从夏朝中期开始氏成为姓的支系,表示功勋和地位。

当时部落的大团体,裂变成了若干小团体,出于相互交往中识别的需要,这些小团体在得到新的居住地的同时获得了一种与地域有联系的新标志姓。

郑姓源出于姬姓,以国名为氏。

据通志记载,周宣王静分封其母弟於郑国(在今陕西华县以东)是为郑桓公,桓公之后,郑武公迁都於新郑,为春秋时的郑国。

后为韩国所灭。

其遗族散居於淮阳,商丘一带,以原国名郑为姓,称郑氏。

郑恒公就成了郑姓的始祖。

郑板桥:清朝书画家,善画兰竹,秀丽苍劲,亦工书法,所创板桥体独具风格,号称三绝,是扬州八怪'之一。

郑成功:明末名将,唐王赐姓朱名成功,授总统使、诏讨大将军,时人称'国姓爷。

郑和:明航海家,本姓马,小字宝,回族。

明入宫为宦官,后从燕王起兵,有功,赐姓郑,曾奉命率舰队七下西洋,途经三十余国,最远曾达非洲东岸、红海和伊斯兰圣地麦加。

姓氏的地域分布与特点姓氏是一个人的家族名称,反映了其所属的家族与血缘关系。

不同的姓氏在各个地域的分布及其特点多种多样,受到地域、历史、文化等多种因素的影响。

本文将探讨姓氏的地域分布与特点,并分析其背后的原因。

一、北方姓氏分布与特点北方地区以汉族人口为主,姓氏分布较为集中。

京、津、冀、晋、蒙等省份的姓氏多以单姓为主,如王、李、赵等。

这些姓氏不仅在北方地区流传广泛,而且在其他地方也具有一定的分布。

例如,王姓在全国范围内都属于常见姓氏,而李姓在全国分布也较为广泛。

北方地区的姓氏分布还受到历史遗留和移民因素的影响。

例如,河北省的姓氏多为古代北方民族的姓氏,如石、郑等;而山西省的姓氏则多为其他地方移民的涌入,如陈、刘等。

这些历史和移民因素使得北方姓氏的分布更加多样化。

二、南方姓氏分布与特点南方地区的姓氏分布相对分散,多样性较高。

广东、福建等省份的姓氏特点鲜明,如陈、黄、林等姓氏在南方地区分布较为集中,而在北方地区较为罕见。

南方姓氏的分布与南方地区的地理环境和历史文化有关。

南方地区地势复杂,山地和水域较多,不利于人口的迁移和通行。

这使得南方地区形成了许多相对封闭的地域群体,家族内姓氏的传承相对稳定。

此外,南方地区历史上多次遭受战乱和外族侵略,人口流动较为频繁,这也为南方姓氏的多样性提供了条件。

三、西南姓氏分布与特点西南地区的姓氏分布呈现出独特的特点。

云南、贵州等省份的姓氏多为少数民族姓氏,如杨、吴、陈等。

这些少数民族姓氏与当地的民族文化和历史发展密切相关,反映了西南地区复杂多元的人口和文化背景。

西南地区的地理环境和历史原因是形成该地姓氏分布特点的主要因素。

西南地区地势险峻,交通不便,封山育人的地理环境使得姓氏的流动性较低。

此外,西南地区少数民族众多,各自拥有自己特定的姓氏传承规律,这也使得西南地区的姓氏特点与其他地区有所差异。

总结:姓氏的地域分布与特点是一个综合性的问题,受到地理、历史、文化等多种因素的综合作用。

姓氏文化:冀姓一、姓氏源流冀(Jì)姓源出有二:1、出自以国名为氏。

相传唐尧的后代,在西周时有被封在冀国(今山西省河津县一带)的,后来,冀国被虞国所灭,冀国的公族后代遂以原国名命姓,称冀姓。

2、出自姬姓,以邑名为氏。

春秋时期,晋献公灭掉了虞国,冀遂成晋邑。

后来晋国大夫郄芮因迎立晋惠公有功,被封于冀,世称冀芮。

他的子孙以封邑命姓,称冀姓。

得姓始祖:冀芮。

冀姓是唐尧的后代,得姓于春秋时期,是一个以国为姓的姓氏。

冀是我国一个古老的地理名词,古代九州中就有一个冀州,领域就在现在的河北、山西两省以及辽宁省辽河以西、河南省黄河以北的一大片地方。

冀国大约是3000年前周朝的一个诸侯国,由唐尧后裔所传。

到了春秋时期,冀国被晋国所灭,唐尧这一支后裔,依照当时的习惯,就以国为姓,称为冀氏。

当年冀国的国都,就在现在的山西省河津县东北一处叫冀亭的地方。

冀国灭国后变成了晋国的一个邑,后来被晋君封给大夫冀芮,冀芮的后代子孙,后来就“以邑为姓”而姓了冀。

这在《路史》上有记载,说唐尧的后裔有冀氏。

而根据《元和姓纂》上记载,晋国大夫冀芮,食采于冀邑,他的子孙后来就以冀为氏。

望族居于渤海郡,即现在的河北省沦县一带。

故冀氏后人尊冀芮为冀姓的得姓始祖。

另:第一个渊源:源于姜姓,出自远古时期三苗九黎族人的居地冀,属于以地名演化的图腾信仰为氏。

冀,历来就是最古老的行政辖域名称,是九州之一中的“河内之州”,地域范围为今甘肃、山西、河北以及辽河以西、黄河以北、内蒙古东南部的广大地区,是“大中原”概念中的“河北区”,即今天的整个华北地区。

人们所知最早与冀州结下密切关系的人类社会活动,恐怕就是黄帝、炎帝、蚩尤之间的一系列争战。

黄帝部落联盟击败炎帝部落、杀蚩尤部落的“中原涿鹿”和“阪泉大战”就发生在“冀州”,或者叫“中冀”。

蚩尤、共工等部落联盟同为三苗九黎族人的始祖,在与黄帝战败后被强行迁徙至冀方(今甘肃甘谷),遂以迁居地为图腾。

许多学者都认为,在中华民族古老的图腾序列中,“冀”实际上就是远古三苗九黎族人的族姓,是古三苗九黎族人的博山天齐中心,由古三苗传天数者双手持天竿奎表构成。

河北地名文化探源读后感最近读了一本关于河北地名文化探源的书,真是让我大开眼界,仿佛在河北的历史长河中畅游了一番。

书里提到的那些地名,就像是一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在河北这片广袤的土地上,每一个都有着独特的故事和韵味。

比如说“邯郸”,这两个字承载着几千年的历史。

据说,邯郸这个名字最早出现在殷商时期,那时候的邯郸就已经是一个重要的城邑。

而且,邯郸还是中国唯一一个三千年没有改过名字的城市,这可太厉害了!想想看,多少城市的名字在历史的变迁中改来改去,而邯郸却始终保持着自己的初心,坚守着那份古老的传承。

还有“承德”,一听到这个名字,就给人一种庄严肃穆、宁静祥和的感觉。

承德在清朝时期可是有着举足轻重的地位,是皇帝们避暑和处理政务的地方。

那里的避暑山庄,简直就是人间仙境。

想象一下,在炎炎夏日,皇帝和大臣们在那青山绿水之间,享受着清凉的微风,商讨着国家大事,那场面得多壮观啊!不过,给我印象最深的还得是“唐山”。

说起唐山,大家可能首先会想到那场震惊世界的大地震。

但唐山可不仅仅只有那段痛苦的回忆,它更有着坚韧不拔、浴火重生的精神。

唐山这个名字的由来,据说和唐太宗李世民有关。

当年李世民率军东征高句丽,回来的途中经过唐山这个地方,其爱妃曹妃不幸病逝,李世民为了纪念曹妃,就把这个地方赐名为唐山。

怎么样,是不是感觉充满了传奇色彩?而如今的唐山,那可是一座充满活力的现代化城市。

我曾经去过一次唐山,那经历让我至今难忘。

我记得那是一个阳光明媚的周末,我怀着满心的期待坐上了开往唐山的火车。

一路上,我的心情都格外激动,脑海里不断浮现出对唐山的各种想象。

当我走出火车站的那一刻,我被眼前的景象震撼到了。

宽敞的街道,川流不息的车辆,熙熙攘攘的人群,到处都散发着生机与活力。

我先去了市中心的抗震纪念碑广场,那高耸的纪念碑,庄严肃穆,让人不禁想起那段刻骨铭心的历史。

在纪念碑的旁边,有一群老人正在悠闲地晒着太阳,他们谈论着过去的日子,眼中却充满了对现在美好生活的满足。

浅析河北姓氏文化的起源和变迁1 引言“姓氏文化,是指与姓氏有关的物质文化和非物质文化,其内容包括姓氏起源、姓氏流变、家族播迁、名人事迹与遗迹、家谱、宗祠、世系、家训、郡望、堂号、堂联、字辈等等,以及由此形成的尊祖敬宗、报本反始、寻根问祖等族姓与民族文化认同理念。

”[1]每个人都有自己特定的、与生俱来的姓氏,这个姓氏是不会轻易改变的,即一般的人不会再去选择其他的姓氏来更替自己现有的姓氏。

因此,姓氏具有独特的社会文化属性,正因为这独特的属性,姓氏也因此成为了社会文化中标志人类血缘系统的“遗传”性的特殊符号,它既是代表社会成员的主要标志,也是区别社会成员的重要标志,如果通过对某人的姓氏进行分析研究,则可以得知此人的的家族情况以及血缘关系。

河北是文化大省,也是中华文明最早的发祥地之一。

姓氏文化便是伴随着人类文明发展的产物。

但是有关河北地区姓氏文化的研究却比较薄弱。

本论文从河北姓氏文化的发生变迁着眼,论述河北燕赵之地中华文明发生演变过程中的姓氏文化形态。

2 姓氏文化研究的意义及现状2.1 姓氏文化研究的意义研究探索姓氏文化,对我们了解中华民族的起源、发展史,知晓古代婚姻制度的发展史等都有很大的促进作用,除此之外,对研究姓氏文化进行研究,还会看到姓氏文化对民族意识、民族道德等产生的深远影响,这也是姓氏文化研究的意义所在。

这项研究,是我们对中华民族的灿烂文化进行探讨的一个方面,也是对民族历史进行研究的一个角度,同时,也是我们每个人加深对自身家庭和自身认识的一种情感需要。

我们每个人都有寻根意识,这种意识很强烈,促使着我们寻源问祖,这是人类的本性的体现。

而对姓氏学的研究,正可以满足我们的这种需要。

人类是一种社会性的动物,基于这种属性我们每个人都归于一定的社会群体。

因此, 这种社会属性,使我们每个人都需要一种精神上的归属感。

而姓氏文化正是这样一个文明的载体,它可以帮助人们找到自己在历史上的归宿,也正是姓氏文化承载的这种寻根意识与精神上的归属感,强有力地推动着海内外华人的民族团结,使他们对祖国有着强烈的民族意识。

作者: 布尼阿林

出版物刊名: 满族研究

页码: 50-54页

主题词: 满族人;姓氏演变;满洲;爱新觉罗;八旗;五姓;正白旗;宽城;黄旗;正黄

摘要: <正>河北省位于京、冿两市周围,是畿辅重地,首善之区。

在清代为直隶省,直属于中央政府。

清军入关后,即从辽沈地区调拨大批满洲八旗官兵移居此地,长期驻防。

于是,这里便逐渐形成了许多满族聚居区。

经过三百多年,其子孙后代繁衍生息,不断发展壮大。

据1988年底统计,全省满族人口巳达120多万人,在全国满族人口较多的省份中,仅次于辽宁省而居于第二位。

全省有青龙、丰宁两个满族自治县,有满族乡109个,。

河北省10大姓氏的起源情况你清楚吗?

河北省是我国华北地区的省份,也是众多姓氏的起源地,那河北省的10大姓氏中起源都是如何的呢?下面就让我们来看看10大姓氏情况吧:张、王、李、刘、赵、杨、高、陈、马、郭。

张姓:河北是张姓的发源地,所以河北一直都是张姓的集中区域,民间有言“天下张姓出清河”。

王姓:东周时期的姬晋为王姓始祖,王姓在先秦、汉晋时期,一直以华北地区为主要的活动地区,发展十分迅猛。

李姓:天下李姓根在鹿邑,河南鹿邑也是海内外李氏宗亲寻根拜祖的圣地。

到战国末,李姓的活动地域已扩大到山西、河北、陕西、四川、湖北等地。

刘姓:最早一支刘姓源自尧的后裔刘累,故刘累为刘姓得姓始祖。

汉朝是刘姓的鼎盛和发展时期,成为当时的天下第一大姓,刘姓人口主要分布于黄河流域地区(含河北省)。

赵姓:周穆王时的造父是汉族赵姓之始祖,在赵国灭亡时,赵姓已分布以下地区:赵城、耿、原、晋阳、代、邯郸、武城、真定,在今山西、河北、河南、山东等地都有赵姓。

杨姓:杨姓最早源于春秋时期的杨国(今山西省洪洞县),杨伯侨为得姓始祖,河北杨姓起源于宁晋县。

高姓:高姓最早出现在上古黄帝时期,高氏主流发源于今河南省

境内,河北在秦汉时期就有了。

陈姓:陈胡公为陈姓的得姓始祖,河北陈姓没有明确的起源,预计应该在先秦时期进入的。

马姓:赵国宗室赵奢为马氏得姓始祖,河北邯郸即是中华马姓的祖源地。

郭姓:东周初年的虢序为郭姓得姓始祖,先秦时期,郭姓主要活动于河南、陕西、山西、山东、河北地区。

河北十大姓氏存在的时期都比较早。

你认识河北省的朋友吗?他们的姓氏都有哪些渊源呢?欢迎留言发表你的看法吧。

作者: 王鑫;石峰;贾文毓

作者机构: 山西师范大学 城市与环境科学学院,山西 临汾,041004

出版物刊名: 长治学院学报

年卷期: 2014年 第3期

主题词: 河北省 古今人物姓氏 时空分布

摘要:姓氏作为一种社会结构中的血缘关系符号,是人们藉以相互区别的标志,也是我们身边非常普遍的文化现象。

文章通过对河北省古今人物姓氏的时空分布进行分析,归纳得出河北省人物姓氏种类繁多,从时间上看,主要集中分布在1881-1930年之间;从空间上看,主要分布在安县和深县;总体上,河北省的古今人物姓氏以王、张、刘、李、杨为主。

河北董姓烈属证实例

【原创实用版】

目录

1.河北董姓的起源和历史

2.董姓在河北的烈属情况

3.董姓烈属的实例分析

4.董姓烈属的现实意义

正文

【河北董姓的起源和历史】

董姓,是一个历史悠久的姓氏。

据史书记载,董姓起源于春秋时期的卫国,后来分布在全国各地。

在河北省,董姓也是一个常见的姓氏,拥有着丰富的历史渊源。

【董姓在河北的烈属情况】

在河北省,董姓的烈属情况十分突出。

据了解,河北省的董姓烈属主要分布在邯郸、邢台、衡水等地。

他们世代传承,秉持着忠诚、勇敢、奉献的精神,为国家和民族做出了巨大的贡献。

【董姓烈属的实例分析】

以邯郸市复兴区的董姓烈属为例,他们在历史上曾多次参与抗击外敌的战争,如抗日战争、解放战争等。

其中,董存瑞烈士便是他们的杰出代表。

董存瑞在解放战争中,为了炸毁敌人的碉堡,舍身取义,成为了全国人民学习的楷模。

【董姓烈属的现实意义】

董姓烈属在历史上的英勇事迹,对于我们今天仍具有重要的现实意义。

他们的英勇事迹,是我们学习爱国主义、集体主义、社会主义的重要教材。

他们的精神,激励着我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

1 引言“姓氏文化,是指与姓氏有关的物质文化和非物质文化,其内容包括姓氏起源、姓氏流变、家族播迁、名人事迹与遗迹、家谱、宗祠、世系、家训、郡望、堂号、堂联、字辈等等,以及由此形成的尊祖敬宗、报本反始、寻根问祖等族姓与民族文化认同理念。

”[1]每个人都有自己特定的、与生俱来的姓氏,这个姓氏是不会轻易改变的,即一般的人不会再去选择其他的姓氏来更替自己现有的姓氏。

因此,姓氏具有独特的社会文化属性,正因为这独特的属性,姓氏也因此成为了社会文化中标志人类血缘系统的“遗传”性的特殊符号,它既是代表社会成员的主要标志,也是区别社会成员的重要标志,如果通过对某人的姓氏进行分析研究,则可以得知此人的的家族情况以及血缘关系。

河北是文化大省,也是中华文明最早的发祥地之一。

姓氏文化便是伴随着人类文明发展的产物。

但是有关河北地区姓氏文化的研究却比较薄弱。

本论文从河北姓氏文化的发生变迁着眼,论述河北燕赵之地中华文明发生演变过程中的姓氏文化形态。

2 姓氏文化研究的意义及现状姓氏文化研究的意义研究探索姓氏文化,对我们了解中华民族的起源、发展史,知晓古代婚姻制度的发展史等都有很大的促进作用,除此之外,对研究姓氏文化进行研究,还会看到姓氏文化对民族意识、民族道德等产生的深远影响,这也是姓氏文化研究的意义所在。

这项研究,是我们对中华民族的灿烂文化进行探讨的一个方面,也是对民族历史进行研究的一个角度,同时,也是我们每个人加深对自身家庭和自身认识的一种情感需要。

我们每个人都有寻根意识,这种意识很强烈,促使着我们寻源问祖,这是人类的本性的体现。

而对姓氏学的研究,正可以满足我们的这种需要。

人类是一种社会性的动物,基于这种属性我们每个人都归于一定的社会群体。

因此, 这种社会属性,使我们每个人都需要一种精神上的归属感。

而姓氏文化正是这样一个文明的载体,它可以帮助人们找到自己在历史上的归宿,也正是姓氏文化承载的这种寻根意识与精神上的归属感,强有力地推动着海内外华人的民族团结,使他们对祖国有着强烈的民族意识。

姓氏文化研究的现状基于姓氏文化如此重要的研究意义,以及它在历史长河中不断发展演变,于是在不同的历史时期,都有文人学者对姓氏文化进行了记录、整理和考订。

所以,我国很早就出现了专门的“姓氏学”。

姓氏学并不是一门专一的学问,它综合了多方面的文化与历史,对姓氏学进行研究,必定要考虑到它与民族历史、考古、语言文字等诸多领域的密切联系。

早在“春秋时, 善论姓氏者, 鲁有众仲, 晋有胥臣, 郑有行人子羽, 皆能探讨本源, 自炎、黄而下, 如指诸掌。

”[2]在战国时期,我国出现了世界上最早的一部姓氏学专著——《世本》15 篇。

从此之后,很多学者开始把研究目光投向了姓氏学,故而姓氏学专著也从此之后开始多了起来,并不断的进行着深化与补充。

比如,在《世本》一书编纂成功之后, 西汉的学者史游就在他所写的《急就章》中专门开辟了“姓名篇”。

在东汉时期,《潜夫论》和《风俗通》中也都有专门的章节来记载姓氏文化,这两本书分别为王符、应劭所著。

在魏晋六朝时期, 士族门阀制度盛行, 士大夫们对代表身份象征的门望姓氏极其看重。

因此以记载一家一姓历史为根本宗旨的谱牒学就发展起来了。

同时,谱牒学的探索研究也极大程度上推动了姓氏学的发展进程。

晋贾弼撰写的《姓氏簿状》高达700多卷。

当时的中央政府参与了此次姓氏的修纂。

在唐代时,唐太宗曾命令学者撰写《大唐氏族志》共有100卷。

在唐宪宗元和年间,学者林实奉宰相李吉甫的命令编修《元和姓纂》共10卷,这是至今为止仍然保存完整的最为古老的一部姓氏学研究著作, 其对后代的影响不言而喻。

在宋朝时期,学者郑樵的《通志·氏族略》代表了当时姓氏文化研究水平,与此同时,邓名世的《古今姓氏书辨证》40卷也是当时姓氏文化研究的极具代表的研究成果。

除此之外, 比较具有代表性的还有学者邵惠的《姓解》3卷和王应麟的《姓氏急就篇》2卷。

在宋代出现了中国姓氏学史上的通俗读本《百家姓》。

这在极大程度上丰富了中国的姓氏文化内涵。

在明代时期,比较具有代表性的姓氏学专著有凌迪知编辑的《古今万姓统谱》104卷, 另外附《万代帝王姓系统谱》6卷以及《氏族博考》14卷。

还有学者陈士元撰写的《姓》10卷, 其中一共记载了3625个姓。

在清朝时期,非常流行考据之学,因此便有学者将考据的方法实施在了姓氏学的研究上,这使对古代姓氏文化的研究程度更加的深入准确了,取得了很好的研究成果。

在这个时期,比较具有代表性的姓氏学著作有黄本骥的《姓氏解纷》、张澍的《姓氏寻源》、易本的《姓刊误》和陈廷炜的《姓氏考略》等等。

除此之外,清代姓氏学研究的另一个很重要的鲜明特点是对少数民族的姓氏的统计与考稽。

比如在嵇璜、刘墉等人修撰的《续通志·氏族略》和《清朝通志·氏族略》中,一共收录和考究了古代女真、契丹、高丽、蒙古、满等民族的数百个姓氏。

这在中华民族的的姓氏学研究史上是空前绝有的。

随着现代社会的发展与科学的进步, 现今的中国姓氏学又有了深入的发展。

在古代,比较流行对单个姓氏进行研究,因此研究、收录、汇集单个姓氏的姓氏学专著就比较多,有的姓氏学专著也对单个姓氏的起源进行了一番考证。

而当代的专家学者们则开始从文化、社会、语言、历史等多个不同的角度对中国姓氏起源、姓氏制度进行比较综合的考察和研究。

这在很大程度上丰富了中国姓氏文化的内涵。

河北姓氏文化研究的意义和现状目前,人们对姓氏文化的考察研究主要还是在全国范围内进行,就河北这一特定区域的姓氏文化研究成果还比较少,尤其是还缺少系统的专门的相关文献资料。

本论文力图在前人学者对姓氏文化的研究基础上,通过对文献资料的分析,概括、归纳、总结,以及对典型事例的分析总结,以河北姓氏文化的起源和变迁这个角度来探讨河北的姓氏文化问题。

笔者认为河北的姓氏文化研究应当包括对河北姓氏的起源、发展、衍变、使用的过程及现状的研究探索,这些研究与社会文化变化的关系及其中的规律,在一定程度上能为未来中华姓氏的延续和使用提供指导,并且可以增强中华民族的文化意识和民族凝聚力,对保存和延续地域历史文化提供指导。

故而,河北文化较多的体现在了河北姓氏文化上,并且内容多样多彩。

研究河北姓氏文化的重大意义在于这是在开拓河北的历史研究的新领域,丰富河北的社会史研究,并且这会在很大程度上促进河北优秀历史文化传统的继承,繁荣河北文化,推进河北经济社会的发展;同时,也可以为相关部门制订文化、经济等政策或可行性的文化研究提供一些新的思路和理论依据。

3 中华姓氏的发展历程姓与氏的产生中国姓氏的形成是在5000多年前。

在姓氏产生初期,姓和氏的含意是大不相同的,它们指的是两个意义不同的单音词。

“人”和“生”组成了“姓”字的古形字,字义释为为人所生,因此成了姓。

“女”字和“生”字组成的组合字最早出现在秦国的刻石《诅楚文》中,到汉代,学者许慎采用了这一字形,最终定型成为了会意字,意义是指标志此族属来源同一始祖。

姓是源自于母系社会的,图腾是早期的姓的来源。

一个原始部落群体是由若干个民族组成,部落内部又独立存在着各个氏族,同时,各个氏族之间又存在着紧密的婚姻关系,在这样的条件下,作为识别和区分氏族特定标记符号的姓就这样产生了。

这时候的姓已经具备了三种基本的功能:第一,区别氏族;第二,区分婚姻;第三,认定财产继承权。

早在甲骨文中氏字就出现了。

朱骏声是清代极具代表性的文字学家,在他撰写的《说文通训定声》中,指出“氏”字是象形字,字的意义指的是为木本,即指植物之根,直至今日,现在所指的姓氏的氏就是由当时植物之根这个意义转注过来的。

在原始社会晚期,氏就形成了,其实是姓的分支。

但是区别血缘并不是当时氏的主要社会作用。

氏在当时的主要作用是分明地位。

从此之后又开始流行以赏赐封赠地来命氏,这是在氏族制度解体、建立阶级社会、国家制度后出现的。

姓的起源是比较早的,形成之后也比较稳定;与姓相比,氏的起源则比较晚,并且氏不断地发生着变化。

姓在商周之前的作用是用来区别婚姻的,同姓、异姓、庶姓等说法就源自这里;而氏的作用是用来区别贵贱的,贵者有氏,而贫贱者只有姓、有名而没有氏。

氏的发展与氏姓趋同我国姓氏经历的一次比较大的历史变革时期是从西周进入春秋时期。

这段时间,妫、姒、子、姬、嬴、几、任、祁、草、董、姜、偃、归、曼、熊、漆等二十几个姓是当时的大姓。

但在春秋战国时期,集中出现了一千多个的氏。

现存的很多姓是由当时的这些氏演变成的。

贵族封地是当时氏的重要来源。

例如春秋战国时期的诸侯国的国名很多成了今天的大姓氏。

职官是氏发展的第二个来源。

例如太卜是指周朝朝廷专管占卜的官,而卜人是太卜的属员,因此卜就是他们后人的氏。

我们所熟知的张、祝、庚、宰等都是以官职或者职务为氏的。

居住地是氏的第三个来源,例如丘、乔、百里等氏。

除此之外,以祖父、父的名字或谥号为氏也是氏的一大来源。

它们大多指的诸侯嫡长子之外的旁支,也或者是士大夫等的官员。

氏的另一个来源是以技艺为氏,比如匠、陶等。

人们在战国中期,已经不再区别姓和氏了。

氏也逐步取代了姓的作用。

姓和氏的区别在西汉时期已经非常小了。

“姓氏之称,自太史公始混而为一”[3]姓氏在那时已经成为了不可分割的同一属姓了。

因此姓已经氏所有姓与氏的统称了。

从此之后,“姓氏”一词也就成了偏义词。

但值得注意的一点是,我们现在所说的姓,绝大多数指是战国前的氏。

姓氏的收集与编纂在唐太宗时期,学者高士廉撰写了《氏族志》一书,其中收集纪录了民间的许多姓氏,并向颁布于国民,这使荐举有才之人做官或联合婚姻的重要依据。

中国古代流行的《百家姓》在北宋时期编成而成。

此书是作为初级课本出现在私塾教育中的。

其中共收集了单姓408个,复姓30个,一共438个姓。

现在,《百家姓》已经有很多不同的版本了。

元代学者马端撰写的的《文献通考》共收录了3736个姓。

明代学者吴沈撰写的的《千家姓》共收录了1968个姓。

4 河北姓氏文化的起源和变迁河北得姓的优越条件河北,地处华北、渤海之滨,古时候称冀,有着悠久的历史和光辉的远古文化。

从泥河湾遗址发掘出的数万件文物,包括古人类化石、动物化石以及多种石器,可以说这记录了人类从旧石器时代到新石器时代的发展演变过程。

在河北省其他地区,也遍布着早期人类的遗址,如邯郸永年石北口遗址是河北中南部地区最具有鲜明地方特征的新石器时代的遗存地址之一,这个遗址的发现,除了在极大程度上丰富了后岗一期文化的内涵,更是为研究永年石北口遗址与磁山文化的关系提供了新依据;除此之外,龙山文化遗址也有在河北出土的,沧州沧县陈圩便出土了一处,由此处的文物考证得知,人类的繁衍生息在原始社会晚期就出现在河北境内。

由此可知,河北地区经历了原始人群、母系氏族社会、父系氏族社会等诸多社会阶段。

河北地区也是黄帝、炎帝曾经活动的区域。