印度哈拉巴文化的简介

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

1.古印度各种性的由来一、关于印度1.印度的名称古代印度的名称起源于巴基斯坦境内的印度河,梵文的意思是“月亮”我国西汉称为“身毒”(不雅),东汉时叫“天竺”等,至唐代玄奘在其所著的《大唐西域记》中始译为印度。

自此以后这个名称就为官方所认可。

2.印度的历史印度的远古文明是在1922年才被发现的。

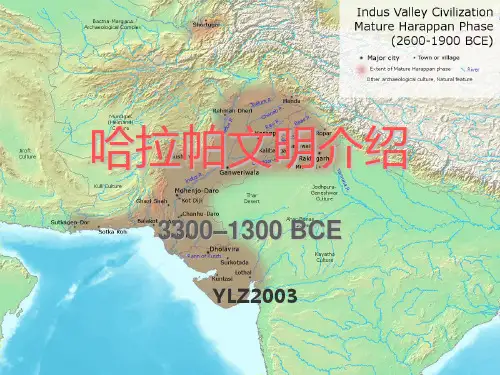

由于它的遗址首先是在印度哈拉巴地区发掘出来的,所以通常称为"哈拉巴文化";又由于这类遗址主要集中在印度河流域,所以也称为"印度河文明"。

哈拉巴文化的年代约为公元前2300年至前1750年(距今4300年,大约相当与我国的夏朝时期)。

哈拉巴文化是古代印度青铜时代的文化,它代表了一种城市文明。

这一文明延续了几百年之后逐渐衰落,于公元前18世纪灭亡。

哈拉巴文化衰落后,由印度西北方入侵的游牧民族雅利安人在印度创立了更为持久的文明。

印度文明的历史:4500年左右二、关于种姓“种姓”这一词来源于我国汉译佛经和旅印高僧的著作,它有有几种不同的称呼,西方人称之为卡斯特casta。

对于caste这一词的来源,一说来自葡萄牙语的casta ,意为一个系的物种,又有学说认为来自拉丁文的castus意统纯净的社会集团。

不管何种来源,都体现了种群和等级的意味。

而南亚人民自己对种姓和种姓制往往称之为“瓦尔纳”( varna )。

瓦尔纳一词原意为颜色,用于种姓制是指由婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四个种姓构成的体系。

婆罗门是来自西亚和中亚的雅利安人,因此肤色是白的,而构成低级种姓首陀罗的当地人口及化外部落人民则是黑皮肤的。

印度丰富的创世神话对瓦尔纳的起源有各种解释。

《梨俱吠陀》中的一个印度神话讲,原人普鲁沙(Purusa)这个千手千眼千足的巨人,被众神杀死,被作为牺牲品祭祀时,从他的尸体中生出了马、牛、山羊等一切牲畜,生出了宇宙三界,生出了方位、太阳、月亮和诸神,还从巨人身体的不同部位生出了四个不同的种姓。

古代印度名词解释(优秀范文5篇)第一篇:古代印度名词解释古代印度哈拉巴文化印度河流域古文明。

因1921年在印度河上游旁遮普地区的哈拉巴发现而得名。

它存在的时间大约为公元前2500年到公元前1750年。

该文化遗址分布范围很广:北起喜马拉雅山、难道纳巴达河下游,东起德里附近,西至巴基斯坦西南沿海。

哈拉巴文化属于城市青铜文化,主要经济部门是农业,人们已经能够驯养牛、山羊等动物及各种家禽。

手工技术发达,发现了大量铜器,制陶和纺织是哈拉巴文化的两个重要部门。

城市繁荣,商业兴盛,国内贸易活跃,国际贸易频繁。

社会已有财产的不平等和阶级的对立,已经存在依靠剥削养尊处优的统治者。

已经有了文字。

阇提印度中古时期的种姓制度。

该制度按行业划分成不同种姓,种姓内职业世袭,种姓间禁止通婚。

这一制度称为社会发展的障碍。

耆那教公元前6世纪印度一个很有势力的教派,奠基人和创立者是筏驮摩那。

该教代表了刹帝利和吠舍大商人的利益。

认为宇宙万物都是物质和灵魂构成的;业是一种特殊的、细微不可见的物质,能黏附于人的灵魂上。

行善者可以转生了天神,作恶者可转生为低级种姓、动物和无生物。

耆那教的最高理想是让受业和肉体这些物质束缚的灵魂得到解脱,得以脱离躯体,超脱轮回。

丰持“三宝”和五戒。

耆那教的进步性在于反对婆罗门教的吠陀天启,祭祀万能、婆罗门至上的三大纲领,争锋相对氐指出吠陀并非真知,杀生祭祀只会增加罪恶,婆罗门是不学无术的祭司。

其缺陷在于它囿于灵魂转世、因果报应、轮回解脱之见,并将禁欲和苦行当做解脱的好方法。

顺世论派古印度的一个唯物主义学派,活跃于列国时代,又称“顺世外道”和斫婆迦派,重要代表人物为阿耆多翅舍钦婆罗。

该派不承认吠陀和其他婆罗门教经典文献,主张地、水、火、风四大元素是世界统一的物质基础,人死后没有灵魂和轮回。

该派激烈反对种姓制度,认为人生而平等,本质没有高低贵贱之分;同时认为人应该入世求快乐,反对苦行、禁欲。

该派观点反映了下层人民的利益和要求,因此受到统治阶级残酷的迫害,也被视为异端邪说,作品基本全部被毁灭,目前仅存片断。

古印度文明具体都有哪些古印度文明:畜耕施肥灌溉古印度幅员辽阔、人口众多,为了养活众多的人口,各个时期的统治阶级都把农业生产放在第一位,印度一直是一个农业大国,而印度河和恒河流域也正好为农业发展提供了优越的条件。

我国唐代著名僧人玄奘,在公元7世纪西游印度,并居住多年。

他返回唐朝以后写成的《大唐西域记》中就记载了古印度繁荣的农业经济。

其实早在公元前3500年以前,印度次大陆北部的居民就已经开始了种植业。

在哈拉巴文化时期,农牧业生产都很发达。

考古发掘出的那个时期的城镇遗址中,发现了规模不小的谷仓。

那时人们已经发明畜耕,人们饲养了水牛、耕牛、山羊、绵羊、猪、狗和象等动物。

而且已经开始使用青铜制造的锄头和镰刀。

农作物品种也非常丰富,有小麦、大麦、水稻、豌豆、甜瓜、枣椰、棉花和胡麻等。

在吠陀时代,他们懂得了畜耕、人工灌溉和施肥。

到了吠陀时代后期,铁器的使用使农业生产得到了进一步发展。

在相对统一的孔雀王朝,政府设有高级官吏管理全国的水利事业,动用了大量人力物力进行了较大规模的水利建设。

到封建社会以后,即曷利沙帝国时期,古印度农业生产的水平更是有了很大的提高,但由于封建社会过于漫长,古印度虽然造了成熟的自然农业经济,最终也没有从内部产生出资本主义经济,到后来,印度农业发展越来越缓慢,变得越来越落后了。

但是,古印度的农业仍然构成了国家的经济基础,为科学技术的发展创造了条件。

古印度文明:千年铁柱在哈拉巴文化时期,人们已经广泛地使用铜或青铜制造的斧、锯、凿、锄、鱼钩、剑、矛头、匕首、箭镞等工具和兵器。

大量出土的兵器和生产工具说明,当时的人们已经掌握了锻打、铸造和焊接等技术,而且可能已经应用了熔模铸法(一种精密铸造工艺)。

到了吠陀时代,古印度人已经能炼钢了,大约在公元前四世纪,印度还向亚历山大出口过约3吨的钢材。

直到今天,在印度德里仍矗立着一根公元5世纪初芨多王朝时期制造的铁柱,它高7.25米、重约6.5吨,至今屹立不倒,几乎完全没有锈蚀。

世界四⼤⽂明古国简介:四⼤⽂明古国是哪四个⽂明古国⼀般是指古埃及、古巴⽐伦、中国、古印度这⼏个⼈类⽂明最⼤且最早的国家或地区,有时也包括古希腊、古玛雅。

这些古⽂明的意义并不在时间的先后,⽽在于他们是现代不同⽂明的发源地,亦可以说是⼀个创造点。

学者认为⽂明古国都是建⽴在河川台地附近,原因是有固定的⽔源使农业和商业较容易发展,不过,历史学家认为,古⽂明之初,先发⽣于⼭岳,然后扩展到河域。

⽂明古国的社会制度,古巴⽐伦和古埃及采⽤奴⾪制,古印度实⾏种姓制度,中国在春秋战国以前采⽤分封制和井⽥制。

四⼤⽂明古国,是国际上认可度较⾼的关于世界四⼤古代⽂明的统称。

分别是古巴⽐伦(位于西亚)、古埃及(位于北⾮)、古印度(位于南亚)和中国(位于东亚)。

四⼤⽂明古国实际上对应着世界四⼤发源地,⽂明分别指两河⽂明、古埃及、古印度、中国这四个⼤型⼈类⽂明最早诞⽣的地区,⽽稍后的爱琴⽂明未被包含其中。

四⼤古⽂明的意义并不在时间的先后,⽽在于它们是现在⽂明的发源地和所在地区的影响。

中国古代⽂明资料中国是以华夏⽂明为源泉、中华⽂化为基础并以汉族为主体民族的多民族国家,通⽤汉语。

中国⼈常以龙的传⼈、炎黄⼦孙⾃居。

中国是世界四⼤⽂明古国之⼀,有着悠久的历史,距今约5000年前,以中原地区为中⼼开始出现聚落组织进⽽形成国家,后历经多次民族交融和朝代更迭,直⾄形成多民族国家的⼤⼀统局⾯。

20世纪初⾟亥⾰命后,君主政体退出历史舞台,共和政体建⽴。

1949年中华⼈民共和国成⽴后,在中国⼤陆建⽴了⼈民代表⼤会制度的政体。

中国疆域辽阔、民族众多,先秦时期的华夏族在中原地区繁衍⽣息,到了汉代通过⽂化交融使汉族正式成型,奠定了中国主体民族的基础。

后⼜通过与周边民族的交融,逐步形成统⼀多民族国家的局⾯,⽽⼈⼝也不断攀升,宋代中国⼈⼝突破⼀亿,清朝时期⼈⼝突破四亿,到⽬前中国⼈⼝已突破⼗三亿。

中国⽂化渊远流长、博⼤精深、绚烂多彩,是东亚⽂化圈的⽂化宗主国,在世界⽂化体系内占有重要地位,由于各地的地理位置、⾃然条件的差异,⼈⽂、经济⽅⾯也各有特点。

四大文明古国是哪四国为何只有中国文化没有中断四大文明古国是哪四国四大文明古国分别是古巴比伦(亚洲西部)、古埃及(非洲东北部亚洲西部)、古印度(亚洲南部)和中国(亚洲东部)。

古巴比伦古巴比伦王国(约公元前3500年左右-公元前729年)位于美索不达米亚平原,大致在当今的伊拉克共和国版图内。

距今约5000年左右,这里的人们建立了国家,到公元前18世纪,这里出现了古巴比伦王国。

“美索不达米亚”——《圣经》称为“伊甸园”,是古希腊语,意为“两条河中间的地方”,故又称为两河流域。

“两河”指的是幼发拉底河和底格里斯河。

在这平原上发展了当时世界上少有的几个城市,流传最早的史诗、神话、药典、农人历书等,是西方文明的摇篮之一。

有空中花园,但都成废墟。

古巴比伦王国是“四大文明古国”(“四大文明古国”分别是中国、古巴比伦、古埃及、古印度)。

四大古国文明的意义并不在于时间的先后,而在于它们是现代文明的起源地。

古巴比伦文明是两河流域文明的重要组成部分,两河流域文明还包括苏美尔文明、阿卡德文明、亚述等重要组成部分。

它的首都位于今伊拉克境内巴格达以南幼发拉底河畔。

东经44°25,北纬32°33。

巴比伦王国有世界八大奇迹之一的“巴比伦空中花园”。

汉谟拉比与古巴比伦国王(公元前1792—1750年在位)公元前18世纪初,古巴比伦王国崛起。

在汉谟拉比领导下,一跃成为囊括整个两河流域的帝国。

为了强化统治,汉谟拉比制订了世界上古代的第一部比较完备的成文法典——汉谟拉比法典。

他还利用宗教来巩固自己的政治,称自己是神宠爱的人。

汉谟拉比是巴比仑城邦的第六任国王。

巴比仑城邦位于幼发拉底河中游,曾一度向北方的亚述称臣,后利用其地理条件的优势,逐渐发展壮大,但直到汉谟拉比继位之后,巴比仑才成为一个强国。

汉谟拉比十分勤政,他兴修水利,奖励商业,并建立了一支常备军。

他制订了雄心勃勃的征服计划,并以百分之百的信心和决心使蓝图变成现实。

印度古代史的详细介绍印度历史悠久,是世界上最早出现文明的地区之一。

其古代史自然也是丰富而壮丽的文化史诗。

下面是店铺为大家整理的印度古代史的详细介绍,希望大家喜欢!印度古代史之吠陀文化已知的最古老的印度文明是公元前第三千纪的印度河流域文明,通常以其代表遗址所在地哈拉帕(在西旁遮普)命名,称为哈拉帕文化。

哈拉帕文化是一个分布范围非常广大的文明,在时间上大致与古代两河流域文化及古埃及文化同时。

这一文化在达到相当发达和成熟的情况下,由于至今不明的原因而衰落以至最终彻底消失。

取代哈拉帕文化的是由西北方进入印度的雅利安人带来的新文化体系,这一文化(有时以其圣典的名字称为吠陀文化)是古典印度文化的起源。

吠陀一词的意思是知识,是神圣的或宗教的知识,中国古代曾将这个词译为“明”或“圣明”。

吠陀是包括有大量的各种知识的宗教文献,是在很长的时期中由多人口头编撰并且世代口传下来的。

早期吠陀时代的历史几乎完全无从考查;梨俱吠陀描述这一时期。

雅利安人的主要活动是祭祀、迁徙和对土著居民(可能是达罗毗荼人)进行征服。

雅利安人在这时的主要祭祀对象是代表自然力量的因陀罗、阿耆尼诸神。

《沙摩吠陀》,《耶柔吠陀》,《阿闼婆吠陀》产生较晚,被称为“后期吠陀”。

在后期吠陀产生的时代,雅利安人的文化相较以前有了很大发展;他们从早期主要居住的旁遮普移入恒河流域地区。

种姓制度在这时大概已经出现。

崇拜梵天、毗湿奴、湿婆三大神的婆罗门教代替了敬奉自然神灵的早期吠陀信仰,这种宗教的一个显著特点是抬高祭司阶层(婆罗门)的地位。

往世书和印度大史诗描述这一时期雅利安人分成不同的部落集团,而且人民中已经有被称为“罗阇”的领导者出现(王)。

敌对的部落集团之间进行频繁的战争,最终形成了为数众多的早期印度国家。

在前600年时,印度有不少于20个这样的国家,吠陀时代到这时通常认为已经结束。

这一历史时期是所谓的列国时期,因为佛教产生于这一时期,也常称为佛陀时期。

列国时代的印度精神生活十分活跃,出现了许多哲学或宗教流派,其中影响最为久远的即是佛教和耆那教。

南亚文明的起源与遗产南亚地区是世界上文明起源之一,其悠久的历史和丰富的文化遗产对世界文明发展产生了深远影响。

南亚文明的起源可以追溯到公元前2500年左右,当时在印度次大陆和周边地区形成了一系列独特而繁荣的文明。

这些文明在宗教、哲学、艺术、建筑等方面取得了重要成就,为后世的发展留下了宝贵的遗产。

南亚地区的文明起源于印度次大陆,最著名的南亚文明之一是印度河流域文明,也被称为印度河文明或哈拉帕文明。

这一文明兴起于今天巴基斯坦和印度西北部的印度河流域,是世界上最古老的文明之一。

哈拉帕文明的遗址被发现于20世纪初,其独特的城市规划、排水系统、宗教建筑等都展现了当时人们的智慧和技术水平。

此外,哈拉帕文明还在农业、手工业、贸易等方面取得了重要成就,为后世的发展奠定了基础。

除了印度河文明,南亚地区还有许多其他重要的文明,如古代印度文明、古代孟加拉文明、古代斯里兰卡文明等。

这些文明在宗教、哲学、文学、艺术等方面都有独特的贡献,对南亚地区乃至整个世界文明的发展都产生了重要影响。

其中,古代印度文明的发展尤为突出,印度教、佛教等宗教的兴起和传播,梵文文学的繁荣,雕塑、绘画等艺术形式的发展,都展现了古代印度文明的独特魅力。

南亚文明的遗产不仅体现在历史遗迹和文物中,更体现在人们的生活方式、价值观念和精神世界中。

南亚地区的文明注重内心修养、人际关系、与自然的和谐等,这些传统价值一直延续至今,对南亚地区的文化生活和社会发展产生着深远影响。

此外,南亚地区的文学、音乐、舞蹈等艺术形式也承载着丰富的文明遗产,为南亚地区的文化多样性和繁荣做出了重要贡献。

总的来说,南亚文明的起源和遗产丰富多彩,对世界文明的发展产生了重要影响。

南亚地区的文明传统和价值观念在当今世界依然具有重要意义,需要得到传承和弘扬。

希望未来能够更多地了解和尊重南亚文明,共同维护和传承这一宝贵的人类文化遗产。

第一节古代印度文明古代印度主要历史线索:公元前1500年上溯为哈拉巴文化时期。

公元前1500年左右,雅利安人征服印度次大陆,种姓制度逐渐形成。

公元前300年左右,孔雀王朝建立,旃陀罗笈多的孙子阿育王时代,孔雀王朝达到鼎盛,佛教盛行开来。

公元300年左右,笈多帝国建立,到沙摩陀罗笈多统治时代,笈多王朝势力一度达到马来半岛、印尼的苏门达腊和爪哇等地。

11世纪时,伊斯兰开始对印度的征服,1206年,由来自阿富汗的突厥人建立了穆斯林政权德里苏丹国。

公元1500年左右,蒙古人后裔的莫卧尔王朝建立。

公元1498年,葡萄牙人登陆印度,标志着欧洲人染指印度次大陆的开始。

一、印度河流域的早期文明(一)主要知识点1、古代印度是一个历史上的地理概念,指喜马拉雅山以南的整个南亚次大陆地区。

我国《史记》,《汉书》称为身毒,《后汉书》称为天竺,唐代玄奘改译为印度。

印度作为地域名称是从印度河的名称引申而来的。

2、目前大体可以推测,印度河流域的早期文明大约存在于公元前2300—前1750年。

(二)名词解释1、哈拉巴文化:南亚次大陆古老的青铜文化(约公元前2300前1700年),1921年由考古学家最早发现于印度河流域的哈拉巴(今巴基斯坦旁遮普省境内)而得名。

以后又在其他地区陆续发现250多处类似文化,通称为“哈拉巴文化”。

该文化主要经济部门是农业,手工业和商业也比较发达,铜器和青铜器已经广泛使用。

城市是该文化的重要特色,已发现的有哈拉巴与摩亨佐·达罗等,估计已形成城市国家。

该文化的创造者尚不清楚,可能是南亚次大陆的古老居民达罗毗荼人。

对于该文化衰亡的原因目前还存在较大争议,尚待进一步解决。

2、摩亨佐·达罗:古印度哈拉巴文化遗迹之一,位于现巴基斯坦信德省境内,1922年被考古学家发现,是哈拉巴文化中保存最完整的遗址之一,从中可以了解到哈拉巴文化城市结构的特征,城市分卫城和下城两部分,城市规划良好;现代学者估计其人口约为35 000人,从城市建筑物的大小推断当时社会已经出现阶级差异;应该已经形成由中心城市和周边农村组合而成的城市国家。

印度文明的起源与哈拉帕文化印度文明的起源与哈拉巴文化印度,这个充满神秘色彩的国度,拥有着悠久的历史和灿烂的文明。

在追溯印度文明的起源时,我们不得不提及哈拉巴文化。

哈拉巴文化是印度最早的城市文明之一,也是印度文明发展的重要里程碑。

哈拉巴文化起源于公元前2500年至公元前1900年的青铜时代,主要分布在今天的巴基斯坦和印度西北部地区。

这个文化的命名,源自于哈拉巴(Harappa),这是一个在巴基斯坦旁遮普省的考古遗址。

哈拉巴文化的兴起标志着印度次大陆上最早的城市化进程。

哈拉巴文化的城市规划和建筑技术令人叹为观止。

考古学家们在哈拉巴遗址中发现了大量的砖石建筑、排水系统、公共浴室和废物处理设施等。

这些都显示出哈拉巴人在城市规划和工程建设方面的高度技术水平。

此外,哈拉巴文化的居民还精通冶金、制陶和雕刻等手工艺技术,这些技艺为他们的生活和文化注入了独特的魅力。

哈拉巴文化的经济基础主要以农业为主,他们种植小麦、大麦、棉花等农作物,并饲养牛、羊、水牛等家畜。

此外,他们还通过渔业和贸易活动获得了丰富的资源。

哈拉巴人的经济繁荣为城市的发展提供了坚实的基础。

哈拉巴文化的社会结构和宗教信仰也是其独特之处。

考古学家们在哈拉巴遗址中发现了大量的印章和印章印记,这表明哈拉巴人实行了一种高度组织化的行政制度。

此外,他们还崇拜多神教,信仰太阳神、月亮神和水神等。

这些宗教信仰在哈拉巴文化的艺术作品中得到了充分的展现,如雕刻、绘画和印章等。

哈拉巴文化的衰落仍然是一个谜团。

一些学者认为,气候变化和河流改道等自然灾害可能是导致哈拉巴文化衰落的原因之一。

此外,也有学者认为,哈拉巴文化可能受到了外部入侵的冲击,导致了城市的衰败。

尽管哈拉巴文化的终结仍然有待进一步研究和探索,但它对印度文明的发展产生了深远的影响。

哈拉巴文化的兴起和发展标志着印度文明的起源,它为后来的印度文化和宗教信仰奠定了基础。

在哈拉巴文化之后,印度古代历史上出现了许多伟大的王朝和文化,如摩揭陀王朝、孔雀王朝和印度教的兴起等。

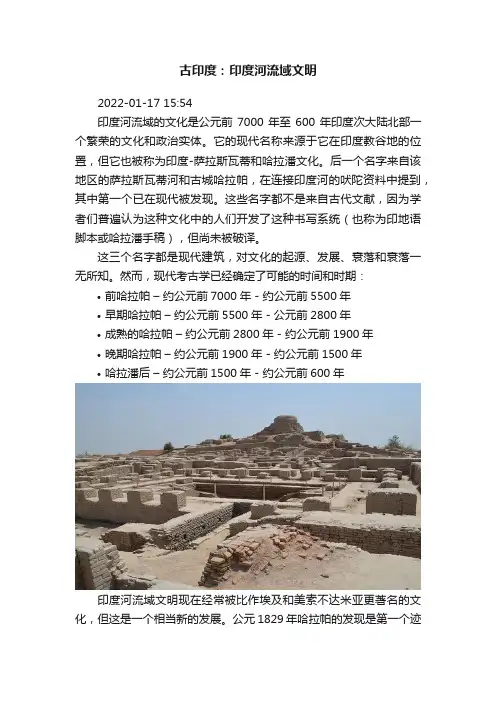

古印度:印度河流域文明2022-01-17 15:54印度河流域的文化是公元前 7000 年至 600 年印度次大陆北部一个繁荣的文化和政治实体。

它的现代名称来源于它在印度教谷地的位置,但它也被称为印度-萨拉斯瓦蒂和哈拉潘文化。

后一个名字来自该地区的萨拉斯瓦蒂河和古城哈拉帕,在连接印度河的吠陀资料中提到,其中第一个已在现代被发现。

这些名字都不是来自古代文献,因为学者们普遍认为这种文化中的人们开发了这种书写系统(也称为印地语脚本或哈拉潘手稿),但尚未被破译。

这三个名字都是现代建筑,对文化的起源、发展、衰落和衰落一无所知。

然而,现代考古学已经确定了可能的时间和时期:•前哈拉帕–约公元前7000年 - 约公元前5500年•早期哈拉帕–约公元前5500年 - 公元前2800年•成熟的哈拉帕–约公元前2800年 - 约公元前1900年•晚期哈拉帕–约公元前1900年 - 约公元前1500年•哈拉潘后–约公元前1500年 - 约公元前600年印度河流域文明现在经常被比作埃及和美索不达米亚更著名的文化,但这是一个相当新的发展。

公元1829年哈拉帕的发现是第一个迹象,表明印度存在任何这样的文明,到那时,埃及象形文字已被破译,埃及和美索不达米亚遗址被挖掘出来,楔形文字很快被学者乔治·史密斯(公元1840-1876年)翻译。

因此,对印度河流域文明的考古发掘相对起步较晚,现在人们认为,许多归因于埃及和美索不达米亚的成就和"第一"实际上可能属于印度河流域文明的人民。

这种文化中最着名的两个挖掘城市是哈拉帕和摩亨佐达罗(位于现代巴基斯坦),这两个城市都被认为曾经有40,000-50,000人口,当人们意识到大多数古代城市平均有10,000人居住时,这是惊人的。

该文明的总人口被认为超过500万,其领土沿着印度河河岸延伸超过900英里(1,500公里),然后向外四面八方延伸。

印度河流域文明遗址在尼泊尔边境附近,阿富汗,印度海岸和德里周围被发现,仅举几例。

古印度的文字介绍大全古印度是古代四大文明古国之一,它由五大民族构成,融合了中西方、古今文化,从而形成具有印度独特色彩的文化。

代表着古印度文明的古印度文字是什么呢?以下是店铺为你精心整理的古印度的文字,希望你喜欢。

古印度的文字介绍哈拉巴铭文。

从文字来看,公元前3000年代中叶,古印度居民就创造了印章文字。

印度河文明毁灭后,落后的雅利安人只有口头相传的作品。

再次出现文字约在列国时代之初,流传至今的最古文字是阿育王所刻的铭文。

阿育王铭文所用的文字有两种:一为婆罗米文,可能源于塞姆人的字母;二是去卢文,可能源于阿拉美亚人的字母。

去卢文后来逐渐失传,而婆罗米文在公元7世纪时发展成梵文,这种文字由47个字母构成,在词根和语法结构上与古希腊语、古拉丁语、古波斯语相似,在语言学上属印欧语系,是近代印度字母的原型。

古印度的写作材料是铁笔和经过处理的树皮,直到17世纪时,还存在这种木质的纸。

哈拉巴文化以南部的摩亨佐·达罗和北部的哈拉巴为中心,它是古代印度青铜时代的文化,代表了一种城市文明。

从已经发掘的遗址来看,城市的规划和建筑具有相当高的水平。

考古学断定,哈拉巴文化大致出现在公元前3000年到公元前1750年,鼎盛时期约为公元前2300年到公元前2000年。

哈拉巴文化的主要经济部门是农业,栽种的作物有大麦、小麦等。

除田间作物外,椰枣、果品也是人们喜爱的食物。

当时,人们已经能够驯养牛、山羊和各种家禽。

哈拉巴文化遗址中出土了大量铜器,这表明古印度人已经掌握了对金银等金属的加工技术。

从出土的各种美妙绝伦的手工艺品和奢侈品中,可见当时工匠的精巧技艺。

制陶和纺织是哈拉巴文化的两个重要部门,染缸的发现表明当时已掌握纺织品染色的技术,纺织业与车船制造业等也高度发达。

城市的繁荣使哈拉巴的商业盛极一时,不仅国内贸易活跃,国际贸易也特别频繁。

大量古迹遗址的发掘充分证明了它与伊朗、中亚、两河流域、阿富汗,甚至缅甸和中国都有贸易往来。

气候:哈拉帕文明的兴衰古代印度是人类文明的发祥地之一,然而在19世纪中期以前,人们只知道印度历史上的雅利安人和吠陀文明,以为它就是印度最古老的文明。

后来考古材料证明,整个史前时期直到文明出现的前夕,在古印度都是有人居住的。

19世纪中期,来自英国的考古学家在印度河流域发现了一种新的远古文明——哈拉帕文明。

由于其分布中心在印度河流域,故又称印度河文明。

经科学测定,这是一些公元前2300年~前1750年的远古文明,比吠陀文明早了1000多年。

1922 年,印度考古学家在现在的巴基斯坦信德省的一个古代佛塔下面,发现了被尘土湮没、沉睡了几千年的古城遗址——摩亨佐达罗。

哈拉帕遗址和摩亨佐达罗遗址都是印度河文明的典型代表。

这一文明的兴起借助了温暖潮湿的热带雨林气候,并因此发展了上千年,但最终却神秘消失了,只给后人留下了许多的谜团。

布局完善的古代城池摩亨佐达罗位于巴基斯坦信德省的拉尔卡纳,哈拉帕位于印度旁遮普邦拉维河左岸。

这两座遗址面积均约2.5平方公里,人口估计各为3万~4万,可能是两个独立国家的都城或城邦联盟中心。

这一文明虽以哈拉帕命名,但保存最为完整的还是摩亨佐达罗。

此城规模之大让人惊奇。

全城明显由东西两大区构成,西区是卫城或城堡,东区则属居民区,建筑风格和水准殊异,但均有城墙护卫。

“卫城”全用窑砖砌成,不仅有高墙护卫,还有深壕环绕,且在道旁建有塔楼。

卫城里的最醒目遗迹为“大浴池”,位于卫城北部中央,南北走向,呈长方形,池长12米、宽7米、深2.5米,用窑砖把窑缝紧砌而成,池底和四壁使用涂了胶泥的灰泥板,四壁另加一层沥青以防渗漏。

大浴池南北两头各有一台阶,人们可以沿台阶而下。

大浴池由一个专门的大水井供水,用过的水可顺西南角的排水沟放出。

大浴池四周都有走廊,走廊旁边有8个专用小浴室,有通道与走廊相接,各房间亦有上下水道。

大浴池是用于世俗目的,还是兼有宗教用途,学者们至今说法不一,不过从附近发现寺庙遗迹看,它很可能与宗教仪式有关,是供祭司贵族净身沐浴的。

哈拉巴文化

19世纪20年代初,在印度河流域发现的新的远古文明,按遗址所在地区来说,这一新发现的远古文明被称为“印度河流域文明”;按考古学以首次发现的地点命名的习惯,它又被称为“哈拉巴文化”。

哈拉巴文化是早已被遗忘了的文化,传世文献中并未见记载,据推测哈拉巴文化的年代约为公元前2300-前1750年。

社会经济生活

哈拉巴文化的主要经济部门是农业,有镰刀等农具,主要作物为大小麦、豆类、芝麻、蔬菜、棉花等,驯养了牛、羊、猪、驴、狗等多种家禽。

其遗址中仍有许多石器,但也有大量铜器和青铜器。

纺织和制陶是哈拉巴文化的两个重要手工业部门。

另外,在农业和手工业的基础上,哈拉巴文化也有了相当发达的商业,与南印度、阿富汗、伊朗俾路支等地有贸易往来,也与两河流域有海路交往。

城市国家

哈拉巴文化的几百个遗址中包括了众多小村落遗址,但能够体现这一时期文化特色的仍然是城市。

城市不分大小,都有一个共同点,即包括卫城和下城两个部分。

最大的遗址有哈拉巴和摩亨佐·达罗。

各建筑有明显的差别,可以推知当时社会存在贫富的阶级差异的。

从卫城内有巨大的公共建筑物和粮仓的存在,以及下城的街道规划,都可以看出当时已有掌管支配权力的国家机构。

据估计两城各有约35000人,这说明当时的国家都是不大的城市国家,由中心城市和周围一片农村地区组合而成。

其衰亡

由于文字尚未被解读,哈拉巴文化的创造者仍未确定。

城市经过繁荣期后,先后变成了废墟。

至于其衰亡原因也是众说纷纭,有自然灾害说、过度耕种说、以及外族入侵说,但都没有足够的说服力。

因此,哈拉巴文化的衰亡仍是一个尚待解决的问题。

印度河流域文明的基本介绍印度河流域文明亦称印度河文明或哈拉帕文明,是印度次大陆已知的最早的城市文化,以下是店铺为你精心整理的印度河流域文明的基本介绍,希望你喜欢。

印度河流域文明的文明简介印度河文明显然是由邻近地方或古时的村庄演变而来。

采行美索不达米亚的灌溉农耕方式,一则有足够的技术在广阔肥沃的印度河流域收获作物,再则可控制每年一度既会肥沃土地又会制造祸患的水灾。

新文明一旦在平原区取得立足点并能应付切身问题,无疑将使人民温饱,人口数量增加,下一步当然是沿著大河道两侧向前扩展。

虽然零星的商业在此出现过,人民仍赖农业为生,除了栽种小麦和六行型大麦外,也找到饲料豆、芥末、芝麻以及一些枣核和些许最早栽植棉花的痕迹。

驯养的动物有狗、猫、瘤牛、短角牛、家禽等,还可能饲养过猪、骆驼、水牛。

象可能也被驯养,象牙的使用颇为普遍。

由于冲积平原没有矿产,矿物有时自外地运来。

黄金由南印度或阿富汗输入,银和铜自阿富汗或印度西北(今拉贾斯坦〔Rajasthan〕)输入,青金石来自阿富汗,绿松石来自伊朗(波斯),另有似玉的白云母来自印度南部。

印度河流域文明发生晚于尼罗河流域文明和两河流域文明,但早于商朝.距今大概是3300–1700 BC.考古工作在印度河流域的摩亨佐-达罗(Mohenjo-daro)和哈拉帕(Harappa),人口都在4万以上。

两个城市的中心都有一个人工堆成的土墩,用作卫城。

在这个土墩上建有大谷仓,对其居民来说,这就好比是现在的中央银行,发现了古代城市的遗址,发现了大量石器、青铜器和农作物遗迹,同时出土大量印章,但印章上文字至今无人能够解读,甚至不能确定其究竟是文字还是图象符号。

印度河流域文明的发现过程印度河是世界上最长的河流之一。

但在18世纪之前,人们根本没有想到这条藏身于沙漠,人迹罕见的河流曾有过堪与古埃及相媲美的璀璨昨天。

而且与其它古代文明相比,完全是史无前例的。

印度河文明最早引起人们注意是18世纪哈拉本遗址的发掘。

古印度哈拉巴文化的介绍20世纪初,人们普遍接受的观点认为,在印欧语系民族到来之前,印度无史可言。

1922年,考古学家在印度河流域突然发现了1处奇特的文化遗址,这一文明的发现把印度的历史整整提前了1500年左右。

经过数十年的发掘研究,整个印度河流域目前已发现大小城镇遗址200余处,其范围西起伊朗边境,东近德里,北及喜马拉雅山麓,南临阿拉伯海,估计占地约130万平方公里,呈巨大的三角形状,足可称为古代世界面积最广的青铜文化。

这一文化以南部的摩亨佐·达罗和北部的哈拉巴为中心,习惯上称为哈拉巴文化。

可以肯定,其文明昌盛期已进入奴隶制发展阶段,与同期的埃及、两河流域水平相当。

可惜因其文字尚未释读成功,目前对其历史的具体内容还不清楚。

哈拉巴与摩亨佐·达罗两处城市遗址,规模都相当大。

街道布局整齐,纵横相交,房屋一般用砖建造,有的包括许多大厅和房间,还有两层建筑,并有良好的排水设备。

而一些小房则根本没有排水设备。

这些情况说明,社会上已有财产的不平等和阶级的对立,已经存在依靠剥削养尊处优的统治者。

印度河文明已经创造了自己的文字,它们主要存留于各种石器、陶器、象牙制的印章上,这些文字符号有象形的、亦有用方。

圆等几何图案组成的,一般认为属于达罗毗茶语族,至今尚未成功释读。

正因如此,关于印度河文明来源问题,也一直成为考古学家与历史学家争论不休的斯芬克斯之谜。

到底是土著文明呢?还是外来文明呢?根据考古学断定,哈拉巴文化大致在公元前3000至公元前1750年,具体地说,其中心地区约为公元前2300至公元前2000年,周边地区约为公元前2200至公元前1700年。

哈拉巴文化的主要经济部门是农业,已发现了镰刀等农具。

当时栽培作物种类多样,有大麦小麦等等。

除田间作物以外,椰枣、果品也是人们常用的食物。

当时人们已经能够驯养牛、山羊等动物及各种家禽。

哈拉巴文化遗址中虽然有许多石器,但也发现了大量铜器。

人们还掌握了对金银等金属加工的技术,从出土的各种美奂绝伦的手工艺品和奢侈品中,可以想象当时工匠的精巧技艺。

印度哈拉巴文化的简介

哈拉巴文化是古代印度青铜时代的文化,它代表了一种城市文明,从已经发掘的城市遗址来看,城市的规划和建筑具有相当高的水平,以下是为你提供的印度哈拉巴文化的简介,让我们一起来了解。

印度哈拉巴文化的简介在公元前20世纪,印度古代文字出现,这些文字大多刻在石头或陶土制成的印章上,称为印章文字。

印章多用皂石,粘土,象牙和铜等制成,大多雕有不超过20个铭文,还有许多形象生动的浮雕,其题材主要是当时常见的动物,古代印度河流域人民狩猎,航行,娱乐等情景,以及宗教神话内容。

到目前为止,共发现这种文物2500种左右,文字符号共有400-500个。

这些符号一般由直线条组成,字体清晰,基本符号有22个。

在印章上还有雕画,这种雕画和文字是什么关系还不清楚,根据学者推测,这些铭文可能是印章主人的姓名和头衔等,雕画可能是他们崇拜的事物。

这些印章本身就是一种雕刻艺术,反映了当时人们丰富的社会生活和思想内容。

这一文明延续了几百年之后逐渐衰落,于公元前18世纪灭亡。

至于其灭亡的原因,至今仍不确定。

有学者认为是由于自然灾害,如印度河改道造成的洪水。

也有学者认为是战争,外族入侵所引起的战争。

还有一种比较有

意思的说法,即由于外星人的入侵造成的,古印度史诗《摩诃婆罗多》中有一些情节提示。

哈拉巴文化衰落后,由印度西北方入侵的游牧民族雅利安人在印度创立了更为持久的文明。

印度哈拉巴文化的衰落这个古老文明究竟是怎样毁灭的?印度的史学家根据遗址和遗物从中提出了种种假说,较有影响的有以下两种:

其一是外族入侵说。

持此说的学者都一致认为,大约在公元前1750年左右,印度河流域的一些城市遭到了很大的破坏,特别明显地表现在摩亨;佐达罗的毁灭。

而且在这座城市的街巷和房屋里留下了不少像是被杀戮的男女老幼的遗骨。

例如,在下城南部的一所房屋里,发现有13个遇害成年男女和儿童的骨骼横躺竖卧,杂乱无序。

同时,被杀的人中还有一个头盖骨上有148毫米深的刀痕,大概是被入侵者用剑砍杀而死的。

此外,大街头井旁都发现有尸骨,有些尸骨上留有刀痕,有的四肢呈痛苦的挣扎状。

在下城北部的街巷中,还发现有另一骨骼群,在他们附近还有两根象牙,这一切似乎表明象牙雕刻匠人一家的不幸遭遇。

持此说者认为,摩亨;佐达罗经过一次大规模的入侵,居民东奔西逃,从此古城荒凉了。

同样地,哈拉巴文化区的其他城镇也遭到了或轻或重的破坏。

在哈拉巴卫城上层更有明显的衰落迹象,特别要提到的是,在这里人们发现有新的陶器类型与哈拉巴文化并存。

这一切说明有新的入侵者占据了哈拉巴文化区域。

但疑问也随之而来:这些新的入侵者是

谁?过去很多学者把他们同吠陀时期的印度;;雅利安人联系起来。

可是据史书记载,吠陀时期印度;;雅利安人的入侵年代要晚得多,他们与哈拉巴文化的毁灭整整相隔有几个世纪。

其二是地质和生态变化说。

持此说的学者主要根据印度河床的改造、地震以及由此而引起的水灾来证明这样一个事实:这一切都会给古城文化带来巨大的破坏。

此外,河水的泛滥,沙漠的侵害,海水的后退也都会引起生态的巨大变化。

不过古城文化毁灭的原因,可能因地而异。

例如海水的后退对沿海的港口城市会带来很大的破坏。

而且有的学者还认为,《百道梵书》所记载的当洪水毁灭世界之时,只有人类的始祖摩奴一人在神鱼的启示和帮助下造船得救,也许,这可能就是对印度河文明毁灭的一个回忆。