骨折固定操作程序及评分标准

- 格式:docx

- 大小:21.66 KB

- 文档页数:4

骨折固定的技术操作及评分标准骨折是人体骨骼的折断或断裂,需要进行固定以促进愈合。

骨折固定技术操作是一项重要的医疗技术,合理的固定方案和准确的手术操作可以有效促进骨折的愈合,恢复患者的骨骼功能。

本文将介绍骨折固定的技术操作以及评分标准。

一、技术操作1. 临床评估:在进行骨折固定手术前,医生首先需要进行全面的临床评估。

评估内容包括骨折的类型、骨折的位置、伤情的严重程度以及患者的整体状况等。

这些评估结果将直接影响到固定手术的具体操作步骤和方案的选择。

2. 麻醉与消毒:在固定手术前,需要对患者进行麻醉以减轻术中疼痛感。

麻醉方式可以根据骨折部位和个体差异进行选择,常用的麻醉方式有全身麻醉和局部麻醉。

此外,操作前还需要对手术区域进行消毒,以减少感染的风险。

3. 手术操作:具体的手术操作步骤会因骨折类型和位置的不同而有所变化,以下是一般情况下的操作步骤:a. 切口开放:根据骨折的位置和复杂程度,医生会在患者的皮肤上开一个或多个切口,以便暴露骨折部位。

切口的位置和长度要考虑到手术后的伤口愈合和患者的美观需求。

b. 骨折复位:在切口暴露骨折部位后,医生需要将骨折的碎骨片恢复到正常的位置。

复位时需要小心,避免对周围组织造成额外的损伤。

c. 骨折固定:复位后,医生会使用不同的固定器材来固定骨折,常见的固定器材包括金属钢板、钢钉、螺钉和骨钩等。

选择适当的固定器材有助于提供足够的稳定性和支持,促进骨折的愈合。

d. 伤口处理:固定骨折后,医生会对手术伤口进行处理。

处理内容包括彻底清洗伤口、减少伤口周围的血肿和止血等。

4. 术后护理:固定手术结束后,患者需要进行相应的术后护理。

护理内容包括伤口的定期更换敷料、患肢的功能锻炼、合理的康复指导和关注骨折愈合的情况等。

二、评分标准骨折固定的技术操作的质量评估是保证手术效果的重要环节。

评分标准主要包括以下几个方面:1. 手术操作的准确性:评估医生在骨折固定手术中是否准确无误地进行骨折复位和固定。

前臂骨折固定包扎术考核评分标准1.患者准备:-对患者进行必要的术前准备,如询问病史、进行全面体格检查等。

-合理安排手术时间和地点,为患者提供舒适的环境。

2.术前标志:-判断骨折类型和程度,确定手术治疗的指征。

-为手术做好准备,包括准备所需的器械和材料。

3.术中操作:-对骨折进行彻底清创,确保没有杂质和坏死组织。

-进行骨折复位,保持正常的骨形态和关节的位置。

-进行骨折固定,使用合适的夹板或者骨钉来固定骨折部位。

-正确选择和使用手术器械和材料,避免感染和其他并发症的发生。

-操作时要注重卫生,遵守无菌操作原则。

4.术后处理:-进行适当的伤口处理,包括清理伤口、缝合伤口等。

-完善固定器具,确保骨折部位的稳固。

-考虑术中可能存在的并发症,并及时处理。

-对术后患者进行观察和评估,包括观察伤口愈合情况、神经功能恢复情况等。

5.术后护理:-提供必要的术后护理,包括伤口换药、康复训练等。

-定期随访术后患者,评估手术效果和患者的功能恢复情况。

评分标准可以根据以上要点制定,具体细节如下:1.患者准备(满分10分):-是否进行了必要的术前准备,如病史询问、体格检查等。

-是否为患者提供了合适的手术环境。

2.术前标志(满分10分):-是否准确判断了骨折类型和程度。

-是否合理确定了手术治疗的指征。

3.术中操作(满分50分):-是否进行了彻底的清创。

-是否准确进行了骨折复位。

-是否使用了合适的夹板或者骨钉进行骨折固定。

-是否选择了正确的手术器械和材料。

-是否按照无菌操作原则进行操作。

4.术后处理(满分10分):-是否做了适当的伤口处理。

-是否确保了骨折部位的稳固固定。

-是否及时处理了术后可能发生的并发症。

-是否对术后患者进行了观察和评估。

5.术后护理(满分20分):-是否提供了必要的术后护理。

-是否进行了定期的随访和评估。

评分标准应该根据具体情况进行调整,要根据临床实际情况和手术难度来制定。

此外,评分标准应该是公平、准确和客观的,评分人员应该具备相应的专业知识和技能。

四肢骨折现场急救外固定技术评分标准四肢骨折是一种常见的创伤,严重的情况下可能导致组织损伤、出血、神经损伤等并发症。

在急救环节中,正确的外固定技术可以稳定骨折,减少进一步的伤害,促进骨折的愈合。

本文将对四肢骨折现场急救外固定技术的评分标准进行详细介绍。

评分标准是根据现场急救外固定技术的操作步骤、操作时间、固定效果等因素综合考虑而确定的,它是评价急救人员操作技能水平以及固定效果的重要依据。

以下是四肢骨折现场急救外固定技术评分标准的具体内容:1.操作步骤评分:准备工作评分:(1)查看现场情况是否安全、清晰,判断固定所需工具和材料是否齐备。

(2)对患者进行初步检查,了解骨折部位、类型以及可能存在的并发症。

(3)必要时给予患者止痛药物,减轻疼痛。

2.固定操作评分:(1)正确选择固定方法,如使用夹板、石膏绷带、外骨骼等。

(2)正确操作固定器材,包括正确的施加力度、选择合适的固定角度、正确的固定位置等。

(3)操作技术是否熟练,是否按照正确的顺序进行固定。

3.操作时间评分:固定骨折的时间应尽可能的短,以减少伤者的疼痛和避免进一步的伤害。

评价操作时间上,通常以操作时间长短作为评价指标,操作时间越短,评分越高。

4.固定效果评分:固定效果评分主要是根据固定后骨折处的稳定程度来评价,包括骨折端的位置是否正确、固定器材是否松动等因素。

评分标准由0到3分,0分表示固定效果不理想,固定器材松动或偏位较大;3分则表示固定效果良好,固定器材稳定,骨折端位置正确。

以上就是四肢骨折现场急救外固定技术评分标准的详细内容。

通过对操作步骤、操作时间、固定效果等因素的评估,可以客观地评判急救人员的操作技能水平和固定效果。

在实际操作中,急救人员应严格按照操作规范进行操作,提高技能水平,以提供高质量的急救服务。

骨折患者四肢固定技术操作及评分标准

一、引言

本文档旨在介绍骨折患者四肢固定技术操作及评分标准。

通过正确的固定技术操作,可以有效地治疗并促进骨折的愈合。

二、四肢固定技术操作

1. 上肢固定技术操作

上肢骨折固定技术操作主要包括:

- 使用石膏绷带进行固定:根据骨折部位和类型选择合适的绷带进行固定,保证骨折部位的稳定性。

- 使用夹板进行固定:在骨折部位两侧放置夹板,并使用绷带进行固定,以保持骨折部位的对齐。

2. 下肢固定技术操作

下肢骨折固定技术操作主要包括:

- 使用外固定器进行固定:使用外固定器将骨折部位的骨头稳定固定,以促进愈合。

- 使用石膏绷带进行固定:根据骨折类型和位置,选择合适的

石膏绷带进行固定,以确保骨折部位的稳定。

三、评分标准

评分标准用于评估骨折患者四肢固定技术操作的效果,可根据

以下几个方面进行评分:

1. 固定效果:骨折部位是否固定牢靠,能否保持良好的对齐。

2. 疼痛程度:患者在固定后是否感到明显的疼痛。

3. 活动度:固定后是否影响患者活动度的恢复。

4. 并发症发生率:固定后是否出现感染、压迫性损伤等并发症。

5. 愈合时间:固定后骨折愈合所需的时间。

评分标准的具体细节需要根据具体情况和医疗专业标准进行制定。

四、结论

通过本文档的介绍,我们了解到了骨折患者四肢固定技术的操

作方法和评分标准。

正确的固定技术操作和有效的评估标准对于骨

折患者的康复非常重要,可帮助提高治疗效果和减少并发症的发生。

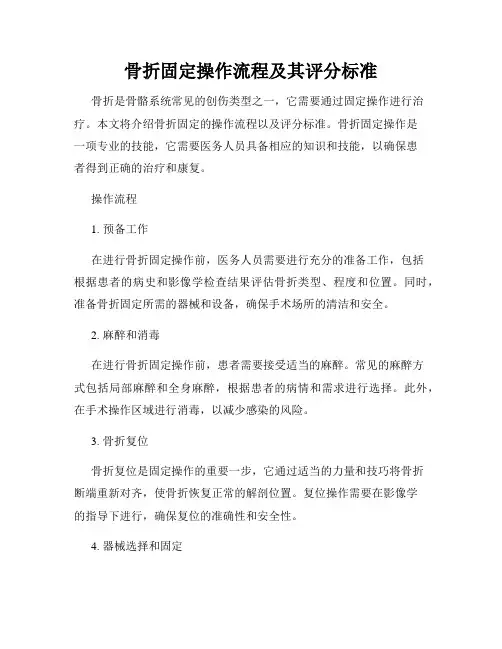

骨折固定操作流程及其评分标准骨折是骨骼系统常见的创伤类型之一,它需要通过固定操作进行治疗。

本文将介绍骨折固定的操作流程以及评分标准。

骨折固定操作是一项专业的技能,它需要医务人员具备相应的知识和技能,以确保患者得到正确的治疗和康复。

操作流程1. 预备工作在进行骨折固定操作前,医务人员需要进行充分的准备工作,包括根据患者的病史和影像学检查结果评估骨折类型、程度和位置。

同时,准备骨折固定所需的器械和设备,确保手术场所的清洁和安全。

2. 麻醉和消毒在进行骨折固定操作前,患者需要接受适当的麻醉。

常见的麻醉方式包括局部麻醉和全身麻醉,根据患者的病情和需求进行选择。

此外,在手术操作区域进行消毒,以减少感染的风险。

3. 骨折复位骨折复位是固定操作的重要一步,它通过适当的力量和技巧将骨折断端重新对齐,使骨折恢复正常的解剖位置。

复位操作需要在影像学的指导下进行,确保复位的准确性和安全性。

4. 器械选择和固定在复位完成后,医务人员需选择合适的固定器械来保持骨折的稳定状态。

常见的固定器械包括钢板、钢钉和外固定器等。

在选择固定器械时,需要考虑骨折类型、位置和骨质的情况,以及手术风险和术后康复的需求。

5. 手术结束固定操作完成后,医务人员需要检查固定效果并确保固定器械的牢固和稳定。

同时,医务人员需要给患者提供术后的护理指导和康复计划,帮助患者尽快康复。

评分标准骨折固定操作的评分标准是为了评估医务人员的操作水平和固定效果,并提高骨折治疗的质量。

评分标准通常包括以下几个方面:1. 操作技术评估医务人员在骨折固定操作中的技术水平,包括复位的准确性、器械的选择和固定的稳定性等。

2. 影像学表现通过影像学检查评估骨折固定的效果,包括骨折位置的对齐和固定器械的位置。

3. 术后并发症评估术后固定操作是否出现并发症,如感染、神经血管损伤或关节僵硬等。

4. 康复效果评估患者术后的康复情况,包括骨折的愈合时间和功能的恢复程度等。

评分标准根据不同的骨折类型和治疗要求进行制定,以确保医务人员的操作符合专业标准,并为患者提供优质的治疗和护理。

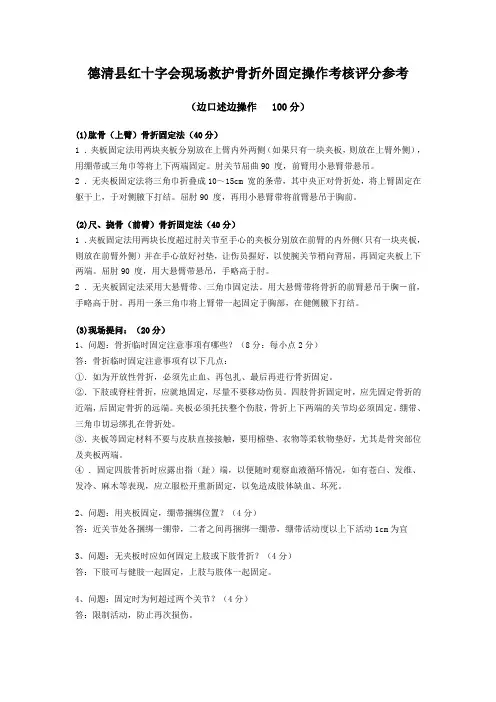

德清县红十字会现场救护骨折外固定操作考核评分参考(边口述边操作 100分)(1)肱骨(上臂)骨折固定法(40分)1 .夹板固定法用两块夹板分别放在上臂内外两侧(如果只有一块夹板,则放在上臂外侧),用绷带或三角巾等将上下两端固定。

肘关节屈曲90 度,前臂用小悬臂带悬吊。

2 .无夹板固定法将三角巾折叠成10~15cm 宽的条带,其中央正对骨折处,将上臂固定在躯干上,于对侧腋下打结。

屈肘90 度,再用小悬臂带将前臂悬吊于胸前。

(2)尺、挠骨(前臂)骨折固定法(40分)1 .夹板固定法用两块长度超过肘关节至手心的夹板分别放在前臂的内外侧(只有一块夹板,则放在前臂外侧)并在手心放好衬垫,让伤员握好,以使腕关节稍向背屈,再固定夹板上下两端。

屈肘90 度,用大悬臂带悬吊,手略高于肘。

2 .无夹板固定法采用大悬臂带、三角巾固定法。

用大悬臂带将骨折的前臂悬吊于胸-前,手略高于肘。

再用一条三角巾将上臂带一起固定于胸部,在健侧腋下打结。

(3)现场提问:(20分)1、问题:骨折临时固定注意事项有哪些?(8分:每小点2分)答:骨折临时固定注意事项有以下几点:①.如为开放性骨折,必须先止血、再包扎、最后再进行骨折固定。

②.下肢或脊柱骨折,应就地固定,尽量不要移动伤员。

四肢骨折固定时,应先固定骨折的近端,后固定骨折的远端。

夹板必须托扶整个伤肢,骨折上下两端的关节均必须固定。

绷带、三角巾切忌绑扎在骨折处。

③.夹板等固定材料不要与皮肤直接接触,要用棉垫、衣物等柔软物垫好,尤其是骨突部位及夹板两端。

④.固定四肢骨折时应露出指(趾)端,以便随时观察血液循环情况,如有苍白、发维、发冷、麻木等表现,应立服松开重新固定,以免造成肢体缺血、坏死。

2、问题:用夹板固定,绷带捆绑位置?(4分)答:近关节处各捆绑一绷带,二者之间再捆绑一绷带,绷带活动度以上下活动1cm为宜3、问题:无夹板时应如何固定上肢或下肢骨折?(4分)答:下肢可与健肢一起固定,上肢与肢体一起固定。

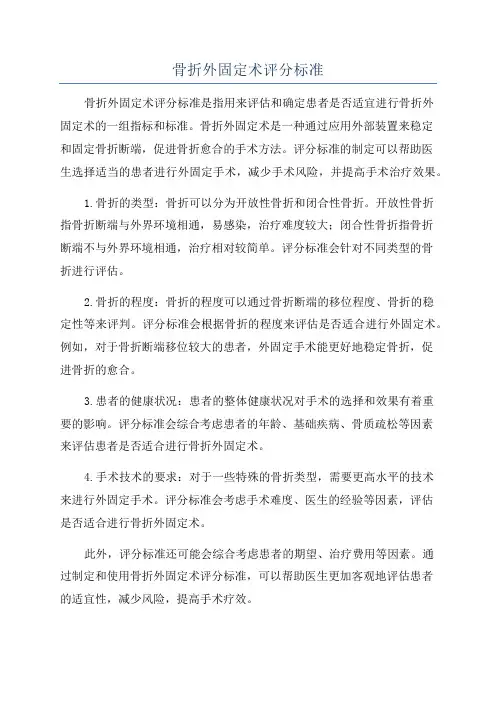

骨折外固定术评分标准骨折外固定术评分标准是指用来评估和确定患者是否适宜进行骨折外固定术的一组指标和标准。

骨折外固定术是一种通过应用外部装置来稳定和固定骨折断端,促进骨折愈合的手术方法。

评分标准的制定可以帮助医生选择适当的患者进行外固定手术,减少手术风险,并提高手术治疗效果。

1.骨折的类型:骨折可以分为开放性骨折和闭合性骨折。

开放性骨折指骨折断端与外界环境相通,易感染,治疗难度较大;闭合性骨折指骨折断端不与外界环境相通,治疗相对较简单。

评分标准会针对不同类型的骨折进行评估。

2.骨折的程度:骨折的程度可以通过骨折断端的移位程度、骨折的稳定性等来评判。

评分标准会根据骨折的程度来评估是否适合进行外固定术。

例如,对于骨折断端移位较大的患者,外固定手术能更好地稳定骨折,促进骨折的愈合。

3.患者的健康状况:患者的整体健康状况对手术的选择和效果有着重要的影响。

评分标准会综合考虑患者的年龄、基础疾病、骨质疏松等因素来评估患者是否适合进行骨折外固定术。

4.手术技术的要求:对于一些特殊的骨折类型,需要更高水平的技术来进行外固定手术。

评分标准会考虑手术难度、医生的经验等因素,评估是否适合进行骨折外固定术。

此外,评分标准还可能会综合考虑患者的期望、治疗费用等因素。

通过制定和使用骨折外固定术评分标准,可以帮助医生更加客观地评估患者的适宜性,减少风险,提高手术疗效。

总的来说,骨折外固定术评分标准的制定是为了确保手术的安全性和有效性,同时考虑了患者的整体状况和手术技术的要求。

医生在根据评分标准选择适宜病例进行外固定手术时,应综合考虑患者的病理情况、感染程度、骨质状况、功能要求和患者的整体情况,以便进行个体化的治疗方案,最大程度地提高疗效。

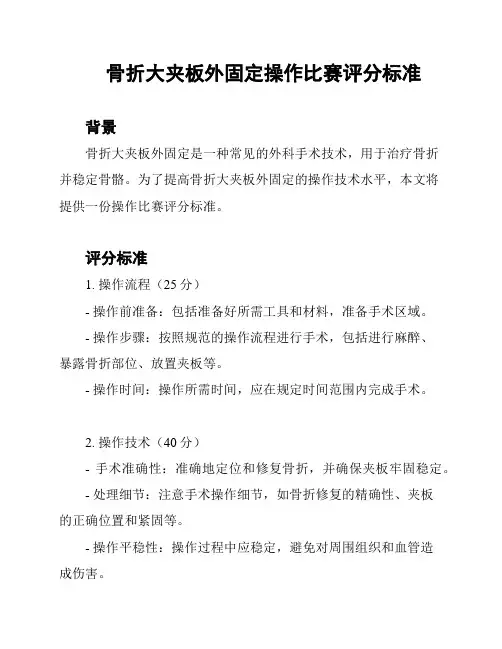

骨折大夹板外固定操作比赛评分标准

背景

骨折大夹板外固定是一种常见的外科手术技术,用于治疗骨折

并稳定骨骼。

为了提高骨折大夹板外固定的操作技术水平,本文将

提供一份操作比赛评分标准。

评分标准

1. 操作流程(25分)

- 操作前准备:包括准备好所需工具和材料,准备手术区域。

- 操作步骤:按照规范的操作流程进行手术,包括进行麻醉、

暴露骨折部位、放置夹板等。

- 操作时间:操作所需时间,应在规定时间范围内完成手术。

2. 操作技术(40分)

- 手术准确性:准确地定位和修复骨折,并确保夹板牢固稳定。

- 处理细节:注意手术操作细节,如骨折修复的精确性、夹板

的正确位置和紧固等。

- 操作平稳性:操作过程中应稳定,避免对周围组织和血管造

成伤害。

3. 术后处理(20分)

- 创面处理:对手术创面进行适当处理,包括缝合和覆盖创面。

- 术后观察:观察患者术后情况,包括创面愈合和骨折修复情况。

4. 专业知识(15分)

- 熟悉手术器械:了解并正确使用各种手术器械。

- 理解手术原理:掌握骨折大夹板外固定的操作原理和手术风险。

5. 团队合作(10分)

- 与团队协作:与其他医疗团队成员配合,确保手术顺利进行。

- 沟通与交流:与患者沟通交流,解答患者的疑问和顾虑。

总结

本文提供了一份骨折大夹板外固定操作比赛评分标准,旨在帮

助提高骨折大夹板外固定的操作技术水平。

该评分标准包括操作流程、操作技术、术后处理、专业知识和团队合作等方面的评估指标。

参赛者可以据此评估和改进自己的操作技术,以提高手术质量。

骨折固定操作流程及评分标准

一、操作流程

1. 准备工作

- 检查医疗器械完好性,并确保其消毒无菌;

- 为患者准备好手术台及相关设备;

- 与患者进行必要的沟通和解释,取得患者的同意。

2. 麻醉

- 进行全身麻醉或局部麻醉,根据患者的具体情况选择合适的麻醉方法。

3. 检查及定位

- 进行X光或其他适当的检查,确定骨折的类型和位置;

- 在骨折部位进行局部消毒。

4. 手术操作

- 切开皮肤,暴露骨折部位;

- 按照解剖学原理,将骨折的断端复位,并固定骨折部位;

- 选择合适的固定材料,如钢板、钢钉、外固定器等,进行骨

折的内固定或外固定;

- 在手术结束前,确保固定牢固,并进行必要的缝合和止血。

5. 术后处理

- 将患者转移到恢复室,进行观察和护理;

- 术后对患者进行合适的镇痛和抗感染治疗;

- 根据患者的具体情况,制定恢复训练计划和康复指导。

二、评分标准

评分标准根据骨折的严重程度和手术过程中的操作难度来确定,主要包括以下几个方面:

1. 骨折的类型和数目

- 骨折的类型和数目越多,分值越高。

2. 骨折的位置和复位难度

- 骨折部位越复杂、越难复位,分值越高。

3. 手术操作的复杂程度

- 手术操作越复杂,涉及器械和技术的难度越大,分值越高。

评分标准的细节可以根据具体的临床实践和医疗要求进行制定,以确保手术操作的准确性和规范性。

以上是关于骨折固定操作流程及评分标准的简要介绍,详细内

容可根据实际需求进行补充和完善。

骨折固定术技术评分标准

背景

骨折固定术是一种常见的外科手术,用于治疗骨折,并恢复骨骼的稳定性和功能。

为了对骨折固定术的技术质量进行评估,制定了骨折固定术技术评分标准。

目的

骨折固定术技术评分标准旨在评估医生在骨折固定手术中的技术水平和操作质量,从而提高手术的成功率和患者的康复效果。

评分标准

骨折固定术技术评分标准包括以下几个方面:

1. 解剖准确性:评估医生在手术中准确判断骨折部位和骨骼解剖结构的能力。

2. 骨折复位:评估医生在手术中将骨折片正确复位和恢复骨骼正常结构的能力。

3. 固定稳定性:评估医生在手术中使用合适的固定器材和技术,保证骨折部位的稳定性。

4. 软组织处理:评估医生在手术中处理骨折周围软组织的能力,包括软组织保护和修复。

5. 操作技巧:评估医生在手术中的操作技巧和流程是否规范,

包括手术切口的位置和大小、针钉的放置等。

评分方法

骨折固定术技术评分采用定量评分法,根据每个评分项目的要

求给予相应的分值,得出总分。

评分标准根据具体情况可以进行调

整和补充。

应用范围

骨折固定术技术评分标准适用于各类骨折固定手术的评估,包

括但不限于肢体骨折、骨盆骨折和脊柱骨折等。

结论

骨折固定术技术评分标准是一项重要的工具,可以评估医生在骨折固定手术中的技术水平,并促进手术质量的提升。

在实际应用中,需要根据具体情况进行灵活调整和使用,以达到更好的评估效果。

---

注意:以上内容仅供参考和讨论,具体评分标准和方法应根据专业机构和医疗实践进行制定和采纳。

骨折固定技术操作评分标准

1. 引言

本文档旨在为医务人员提供骨折固定技术操作评分标准,以提高手术效果和患者康复质量。

2. 操作评分标准

2.1. 操作准备

- 准备必要的手术设备和器械。

- 对手术环境进行准确评估并保持无菌状态。

2.2. 骨折固定技术操作

- 确保正确麻醉患者,并在操作前评估患者情况。

- 使用适当的手术技术和方法进行骨折固定,确保固定牢固而不影响患者的血液供应。

- 根据骨折类型和位置,选择适当的内固定材料和器件。

- 尽量减少操作时间和创伤,降低手术风险。

- 对手术过程进行准确记录和评估,包括骨折部位、固定方法和结果。

2.3. 术后处理

- 进行必要的术后照护和观察。

- 重点关注患者的疼痛管理和感染预防。

- 定期进行术后随访和复查,评估固定效果和患者康复情况。

3. 结论

本文档提供了骨折固定技术操作评分标准,可以作为医务人员进行手术操作时的参考指南。

正确遵循评分标准,可以提高手术质量、减少并发症发生率,并提升患者的康复效果。

注意:本文档仅供参考,请在实际操作时根据实际情况进行判断和决策。

骨折固定操作程序及评分标准骨折固定是指通过不同的操作程序将骨折部位恢复正常,并固定以促进骨折的愈合。

在进行骨折固定操作之前,医生会对骨折进行详细的检查和评估,并根据骨折类型和具体情况选择适当的固定方法。

在本文中,我将介绍一些常见的骨折固定操作程序及其评分标准。

1.关节固定:关节固定是指通过将骨折部位的关节固定在一定角度,以保持关节的正常位置。

这种固定方法通常适用于关节周围的骨折,如肱骨远端骨折、髋关节骨折等。

评分标准主要根据术后X线片的骨折愈合情况和关节功能恢复情况,包括骨折愈合时间、关节运动角度和关节功能。

2.内固定:内固定是指通过手术将钢板、螺钉或钢钉等内部固定材料置入骨折部位,将骨折恢复正常并固定。

这种固定方法适用于较复杂的骨折,如胫骨骨折、股骨骨折等。

评分标准主要根据术后X线片的骨折愈合情况和骨折部位的稳定性,包括骨折愈合时间、术后合并症发生情况和骨折处活动度。

3.外固定:外固定是指通过在骨折部位周围外部固定材料,如钢筋或固定架等,来固定骨折。

这种固定方法适用于开放骨折和不能做内固定的患者。

评分标准主要根据术后创口愈合情况、术后合并症发生情况和骨折处活动度。

除了以上几种常见的骨折固定操作程序,还有其他一些特殊情况下的固定方法,如利用患者自身骨片进行骨折固定、骨融合促进等。

这些操作程序的评分标准也会根据具体情况进行调整。

在进行骨折固定操作时,除了需要根据评分标准评估固定效果外,还需要注意以下几个方面:1.术前准备:对患者进行全面的检查和评估,包括相关检查(如X线、CT等)、术前麻醉准备和皮肤消毒等。

2.麻醉选择:根据患者年龄、病情、术中操作难度等因素选择合适的麻醉方法,如全身麻醉、局麻或腰麻等。

3.术中操作:根据预定的手术方案进行骨折固定操作,注意术中无菌操作和避免损伤周围组织。

4.术后护理:术后进行及时的伤口处理、止血和固定检查,提供必要的镇痛和抗感染治疗,定期进行术后复查和康复训练。

综上所述,骨折固定操作程序及评分标准主要根据骨折类型和具体情况而定。

骨折固定护理操作流程及评分标准骨折是指骨骼发生断裂,通常是由于外力作用下的骨折。

骨折的固定护理操作是关键的一步,它能够确保骨折处的稳定并促进恢复。

本文将介绍骨折固定护理的流程以及评分标准。

一、骨折固定护理操作流程1.准备工作在进行骨折固定护理操作前,首先需要准备必要的器具和设备。

这包括合适大小的固定夹板、纱布、绷带、剪刀、消毒剂、洗手液等。

同时,还要确保工作区域整洁和安全。

2.伤者评伤在开始操作之前,应对伤者进行全面的评估。

这包括对骨折部位进行观察,了解骨折的类型和程度,同时还要评估是否有其他伤情。

通过评伤,可以为后续的固定选择和操作提供必要的信息。

3.固定操作根据骨折的类型和位置,选择合适的固定夹板进行固定。

在固定前,应先进行消毒处理,以防止感染。

将固定夹板与伤者的皮肤保持一定距离,并用纱布将夹板固定在正确的位置上。

使用绷带进行固定,注意力度要适中,既要保证固定效果,又要避免压迫伤者的血液循环。

4.观察及护理完成固定后,要及时观察骨折部位的情况。

注意观察是否有血肿、肿胀、局部感染等情况的发生。

同时,还要对伤者进行镇痛、止血等护理措施,以减轻疼痛和防止出血。

5.安抚伤者伤者在骨折固定的过程中可能会出现疼痛和焦虑。

护理人员应及时与伤者进行沟通,耐心解释操作流程,并提供必要的心理支持,以减轻伤者的恐惧感和痛苦。

二、评分标准为了确保骨折固定的效果和操作质量,评分标准是必不可少的。

以下是常用的骨折固定护理评分标准:1.固定效果评估固定的效果是判断护理操作是否成功的重要指标。

评分标准主要包括固定部位的稳定性、对骨折处的控制、固定材料的安全性等。

2.操作规范性评分标准还包括操作的规范性和符合性。

这要求护理人员进行骨折固定操作时,要按照标准的流程和方法进行,确保操作的安全性和有效性。

3.伤者观察骨折固定后,对伤者的观察也是评分标准之一。

这包括对伤者的疼痛感受、局部情况的观察等。

评分标准要求护理人员能够及时记录伤者的反应,并采取相应的措施。

骨折固定的操作流程及评分标准骨折是骨骼中断,切断或破裂的情况,通常需要进行固定操作来帮助骨骼的复位和愈合。

本文将介绍骨折固定的操作流程,并简要说明评分标准,以帮助医务人员在处理骨折时更加准确和安全。

操作流程骨折的固定操作流程通常包括以下步骤:1. 做好准备工作:首先确保患者的安全和舒适,提供合适的麻醉和止痛措施,准备好所需的器械和设备。

2. 检查和评估骨折:仔细观察和检查患者的受伤部位,判断骨折的类型、严重程度和相关损伤情况。

3. 进行骨折复位:根据骨折的类型和位置,采取适当的技术手段进行骨折复位。

常见的方法包括手动复位、牵引复位和骨折外科手术。

4. 固定骨折:复位后,将骨折部位稳固固定,以保持骨头的正确位置和姿势。

这可以通过使用夹板、石膏绷带、固定钢钉、金属板等来实现。

5. 监测和观察:在骨折固定后,密切监测患者的病情和疼痛感受。

及时处理可能出现的并发症,并根据需要进行定期的复查和评估。

评分标准评分标准根据骨折的严重程度、复位的准确性和固定的稳定性等因素进行评估。

常见的评分标准包括以下几个方面:1. 骨折类型:评估骨折的类型,如开放性骨折、闭合性骨折、压缩性骨折等。

2. 骨折严重程度:根据骨折对周围组织和神经血管的损伤程度,评估骨折的严重程度。

3. 复位准确性:评估骨折复位的准确性,即骨头是否恢复到正确的位置和角度。

4. 固定稳定性:评估骨折固定的稳定性,即固定措施是否足够牢固,能够保持骨头正确的位置。

5. 并发症发生率:评估骨折固定后可能发生的并发症发生率,如感染、血肿和神经血管损伤等。

以上评分标准是对骨折固定操作的准确性和成功度的客观评估,有助于医务人员判断治疗效果和进行后续的康复护理。

总结骨折固定是重要的手术操作,要求医务人员具备良好的解剖和操作技术,以及全面的骨折知识。

操作流程的准确性和评分标准的合理性,对于患者的康复和治疗效果具有重要的意义。

因此,在进行骨折固定时,医务人员应该严格按照操作流程进行,并根据评分标准进行全面的评估。

骨折固定操作考核评分参考骨折固定操作是骨科医生在治疗骨折时必须掌握的基本技能之一、正确的固定操作可以保证骨折部位稳定,促进骨折愈合,减少并发症的发生。

因此,在骨科医生的培训过程中,对骨折固定操作进行考核评分是一项非常重要的任务。

1.手术准备:骨折手术前的准备工作非常重要。

评分参考中应包括是否正确选择手术间、手术设备的准备是否齐全,并评估医生是否具备清晰的手术计划和正确的操作流程。

2.骨折复位:复位是骨折固定的首要步骤。

评分参考中应考察医生是否能对骨折断端进行准确的复位。

复位前应进行充分的麻醉和消毒,评估医生的手法是否准确、稳定,并检查是否对周围组织造成额外的损伤。

3.固定手术:评分参考中应包括对医生固定手术的熟练程度和操作规范性的评估。

应考察医生使用的固定器材是否合适,固定部位是否准确,固定力度是否适当。

同时,对手术时间的掌控和动作的协调性也应成为评分的考核内容之一4.创面处理:固定手术完成后,创面处理也是非常重要的一环。

评分参考中应考察医生是否对创面进行了适当的清洁和消毒,并正确选择合适的创面闭合方法,以避免感染和并发症的发生。

5.术后护理:固定手术完成后,正确的术后护理也是骨折治疗的重要环节。

评分参考中应包括对医生是否给予患者合适的术后指导,观察并及时处理术后可能出现的并发症,比如感染、功能障碍等。

以上是对骨折固定操作考核评分参考的一些建议。

在实际操作中,考核评分的内容和标准可以根据医院的具体情况进行调整和完善。

同时,通过定期的培训和考核,可以不断提高医生们的骨折固定操作水平,为患者提供更加安全有效的治疗。

骨折固定操作考核评分参考骨折固定操作是指通过一系列的技术和措施将骨折断端重新对位并固定,以促进骨折愈合的过程。

骨折固定操作的准确性和有效性是决定骨折是否能够愈合和恢复功能的关键因素。

本文将对骨折固定操作的评分参考进行详细介绍。

评分参考可参考以下几个方面的内容:一、骨折断端的对位情况评估1.对位准确性评估:评估固定操作过程中对骨折断端的准确对位情况,包括横向(水平方向)和纵向(垂直方向)的对位情况。

2.骨折部位稳定性评估:评估固定操作后骨折部位的稳定性,主要通过检查骨折部位的局部压痛、移动性以及断端的相对稳定性等指标来判断。

二、固定材料的选择和使用评估1.固定器材的选择评估:评估固定操作中所使用的固定器材的合理性,包括固定器材的种类、规格以及适用性等。

2.固定器材的使用评估:评估固定操作中对固定器材的正确使用情况,包括装配、调整和固定等步骤的正确性和有效性。

三、伤口处理和创面保护评估1.伤口处理评估:评估固定操作中对骨折伤口的处理情况,包括清创、止血、缝合等步骤的正确性和有效性。

2.创面保护评估:评估固定操作后对骨折伤口的保护措施,包括固定器材的正确使用和创面封闭等,以确保伤口不受二次损伤。

四、术后护理和功能恢复评估1.术后护理评估:评估固定操作后的护理措施,包括卧床休息、药物治疗、饮食保健等,以促进骨折的愈合和康复。

2.功能恢复评估:评估固定操作后患者的功能恢复情况,包括活动范围、疼痛程度、功能障碍等指标来判断。

以上内容是对骨折固定操作评分参考的一些基本要点。

在实际操作过程中,评分参考还需要根据具体的骨折类型和固定器材的使用情况进行具体的指导和评估。

同时,还需结合患者的年龄、体质和相关疾病的存在等因素,进行个体化的评估和指导。

骨折固定操作的评分参考对于提高骨折固定操作的准确性和有效性具有重要的意义。

只有通过科学有效的评估和指导,才能确保骨折的愈合和功能的恢复。

因此,在实践中要加强对评分参考的学习和应用,提高骨折固定操作的技术水平和质量。

骨折固定手术评分细则简介该文档旨在制定骨折固定手术评分细则,以帮助医生和外科团队对骨折固定手术进行评估和记录。

该评分细则将提供一套简明的标准,帮助医生判断骨折固定手术的质量和临床效果。

评分细则以下是骨折固定手术评分细则的几个关键要素:1. 操作技术(25分)- 技术熟练度:操作者的技术熟练程度。

(5分)- 创伤处理:手术过程中的创伤处理是否得当。

(5分)- 手术持续时间:手术持续时间是否与类似手术相当。

(5分)- 合并损伤处理:对于合并损伤的处理是否得当。

(5分)- 并发症:手术后并发症的发生率和严重程度。

(5分)2. 骨折复位(25分)- 复位准确度:复位是否准确且满足解剖学要求。

(10分)- 干预次数:复位所需的干预次数。

(5分)- 复位时间:复位所需的时间。

(5分)- 复位固定:在复位后,骨折是否得到适当的固定。

(5分)3. 固定方式(25分)- 内固定:内固定是否坚固,能否满足骨折的稳定要求。

(10分)- 外固定:外固定是否坚固,能否满足骨折的稳定要求。

(10分)- 抗生素使用:手术过程中是否适当使用抗生素。

(5分)4. 临床效果(25分)- 患者康复情况:手术后患者康复情况的评估。

(10分)- 骨折愈合情况:骨折是否愈合,愈合程度如何。

(10分)- 远期并发症:手术后远期并发症的发生率和严重程度。

(5分)结论该骨折固定手术评分细则提供了一套简明的标准,帮助医生对手术进行评估和记录。

使用该评分细则,医生可以更准确地评价骨折固定手术的质量和临床效果。

这将对医疗团队的工作和患者的康复都有积极影响。

骨折固定操作程序及评分标准

考生编号:

总分:

项目内容操作要求标准分扣分及原因实得分观察周围环境,评估安全并报告(2分)10

表明身份(1分)

初步判断伤情(意识、截瘫)(1分)

告知伤者不能随意活动(1分)

准备物品,做好操作准备(5分)

急救员位置正确(4分)

助手使用头锁手形正确(5分)

准备

调整颈颈椎损伤安置

颈托

检查判助手体姿正确,手指不遮盖双耳(4分)

部位置

术者食指置伤者胸骨正中指引,助手调

整颈部位置(4分)

术者使用胸锁手形正确(5分)

术者体姿正确,手指不遮盖口鼻(4分)

助手检查颈部手法正确(4分)

颈托使用方法正确,安置得当(5分)

全身查体顺序和方法正确(5分)

检查并报告伤情(3分)夹板长度合适17

18

断伤情5左股骨干骨折(4分),位置放置正确(4分),棉

垫保护(4分),宽带从身体空隙处穿过(4),宽带放置位置正确(4分),

捆绑顺序正确,松紧适当(5分),打

结位置正确(4分),趾端外露(4分),

检查血运(4分)。

选手操作手法规范,口令简洁,动作交5

替流畅

在规定时间内完成(计时从评判长宣布

操作开始到操作完毕,8分钟完成)40

整体质量

评委签名:5

骨折固定操作流程

伤者病情概述:

伤者高处坠落,颈部疼痛,四肢感觉障碍,左大腿肿胀畸形,无软组织损伤。

救护体位:

卧位

(一)颈椎损伤的固定原则

术者正面走向伤者,表明身份;告知伤者不要做任何动作,初步判断伤情,简要说明急救目的,助手位于患者头侧进行协助。

在操作过程中,应先稳定自己,再固定伤者,避免加重颈椎损伤;用“颈椎固定手法”徒手固定颈椎后再用颈托固定;

(二)徒手固定操作规范

1.头锁:

伤者仰卧位,助手双膝跪在伤者头顶位置,并与伤者身体成一直线,先固定自己双手手肘(放在大腿上或地上),双掌放在伤者头两侧,拇指轻按额,食指和中指固定其面颊,无名指及小指放在耳下,不可盖住耳朵。

术者食指指在胸骨正中,以便助手调整颈部位置。

2.胸锁:

伤者仰卧位,术者跪于伤者头肩位置,一手伏及前臂紧贴伤者胸骨之上,手掌固定伤者面颊。

另一手肘稳定后,手掌固定伤者前额。

不可遮盖伤者口鼻。

(三)颈椎损伤的固定操作流程

1.初步判断伤情。

助手行头锁固定伤者头颈部后,术者行胸锁,助手进行颈后部查体,发现异常,初步判断颈椎损伤。

助手再行头锁固定伤者头颈部,由术者放置颈托。

2.放置颈托时先放置颈后,再放置颈前,保证位置居中,扣上搭扣,松紧度适中。

3.颈托固定后,术者进行全身体格检查,顺序由上到下,由躯干到四肢,发现左股骨干闭合性骨折。

4.两人配合进行股骨(大腿)骨折双夹板固定。

(四)股骨(大腿)骨折固定法

1、患者仰卧位,用两块夹板,一块长夹板从伤侧腋窝到外踝,一块短夹板从大腿根内侧到内踝。

2、在两个夹板顶端及膝关节、踝关节骨突部等处放棉垫保护。

3、用七条三角巾折成的宽带固定。

宽带应从腰部、膝下、踝部穿过进行固定。

先固定骨折近端,再固定骨折远端,然后分别固定腋下、腰部、髋部、小腿及踝部。

宽带应从腰部、膝下、踝部穿过进行固定,在外侧夹板处打结固定。

4、“8”字法固定足踝。

将宽带置于踝部,环绕足背交叉,再经足底中部绕回至足背打结,使足部与小腿呈直角。

5、趾端露出,检查末梢血液循环。