沉积岩构造2

- 格式:ppt

- 大小:25.78 MB

- 文档页数:164

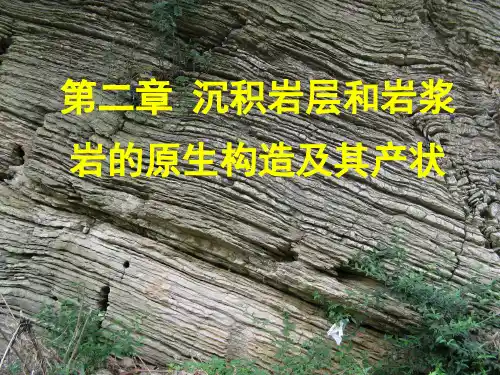

第二章沉积岩的原生构造及产状沉积岩是地壳表层分布最广泛的岩石,其分布面积约占地球大陆面积的75%,在我国约占77%。

大陆地壳表层的地质构造很多都是由沉积岩形成的。

观察分析沉积岩层的原生构造、岩层产状、厚度和岩层出露特征是研究地质构造的一项基础工作,也是本课程的基本内容之一。

第一节沉积岩层的原生构造沉积岩层的原生构造(Primary structure)是指在沉积物堆积与成岩过程中产生的非构造变动的构造特征,如:层理构造、层面构造、包卷构造、同生结核、叠层石、生物遗迹、叠锥等。

次生构造(Secondary structure)是指固结成岩之后所形成的构造,如:缝合线构造、次生褶皱与断裂等。

沉积岩的原生构造主要是岩石学和沉积学研究的内容,但是,它对地质构造的研究有着重要的意义。

沉积岩原生构造不仅为研究和判断岩层形成时的古地理(Paleogeography)和构造运动(Tectonic movement)特征提供重要资料,而且有些原生构造,如层理构造、层面构造等,还可以用来鉴别岩层顶、底面以及确定岩层相对层序的重要依据。

了解这些构造特征,对观察、分析构造形态和分析构造环境,确定岩层产状和岩石变形特征具有一定的指导意义,在某些情况下具有特殊作用。

一、层理及其识别(一)岩层、层面、层理的概念由两个平行或近于平行的界面所限制的岩性基本一致的层状岩体称为岩层(Terrane)。

由沉积作用所形成的岩层称为沉积岩层(Sediment terrane)。

岩层的形成过程是内动力地质作用(主要是地壳的升降作用)和外动力地质作用(包括风化、剥蚀、搬运、沉积等作用)相互影响、相互制约的过程。

如处于地壳不断下降过程中接受沉积的坳陷盆地,在其边缘沉积砾石,向盆地内部逐渐过渡为砂、细砂、粘土等物质,在盆地中心过渡为较稳定的化学沉积。

成岩以后即分别形成了粗、细不同的砾岩、砂岩、页岩、泥灰岩或石灰岩等(图2-1A )。

如果地壳继续下降,沉积区继续扩大,沉积区段则发生变化,在原来砾石层上面又沉积了砂层,原砂层上面又沉积了细砂或粘土等,使水平方向和垂直方向上均呈现出由粗到细逐渐过渡的关系(图2-1B )。

岩石:是天然产出的,由一种或多重矿物或其他物质(如火山玻璃、生物遗骸、胶体)构成的固态集合体火成岩:主要由地壳与上地幔中形成的岩浆侵入到地下或喷出地表冷凝形成的岩石,也被称为岩浆岩。

如花岗岩、玄武岩沉积岩:主要由地表风化产物、生物遗体、火山碎屑等经搬运、沉积、成岩形成的岩石。

如砂岩、灰岩变质岩:是由岩浆岩、沉积岩等经变质作用形成的岩石地壳、莫霍面、地幔、古登堡界面、地核P波、横波、固液S波纵波、固陆壳硅铝层、洋壳硅镁层岩石学是研究岩石的产出方式、组成特征、分类命名、岩石成因、形成环境和资源背景的科学,包括岩相学和岩理学。

一、岩浆(Magama)的概念是上地幔或地壳深处形成,炽热的、粘稠、以硅酸盐为主要成分,含有挥发份和晶体的熔融体岩浆侵位于地下深处的过程称为岩浆的侵入作用岩浆喷出地表的过程称为火山作用。

在岩浆源区,熔体与固相残余的分离和聚集的过程,叫岩浆分凝作用。

岩浆从源区产生,到分凝、上升、侵位于地下深处和喷出到地表,最后固结冷凝形成岩浆岩的过程,叫岩浆作用。

粘度:流体流动或变形的难易程度,与流动性呈反相关。

侵入岩与围岩的接触关系:1.侵入接触;岩浆侵位于早已形成的围岩中。

包括整合和不整合。

2.断层接触:侵入体与围岩之间的接触部分系断裂带出露的位置。

3.沉积接触:侵入体形成后,经历剥蚀出露地表,再被沉积地层所覆盖的现象根据SiO2含量可将火成岩分为SiO2 <45%超基性岩45-53%基性岩53-66%中性岩酸度增高>66%酸性岩岩床(席):厚薄均匀的近水平产出的板状整合侵入体。

岩盆:中央微向下凹,呈盆状或漏洞状的协调侵入体。

岩盖:上凸下平的穹窿(蘑菇)状整合侵入体。

岩墙:一种厚度比较稳定,近于直立的不协调板状侵入体岩株:出露面积小于100km2,其形态与岩基相似。

岩基:是最大的巨型侵入体,出露面积大于100km2。

浅层相:侵入深度为0~5km,侵入体规模较小,常见岩床、岩墙等。

中深层相:侵入深度为5~15km侵入体规模较大,常见岩株、岩基等中深层相:侵入深度为5~15km,碱度:K2O+Na2O在岩浆中的含量。