选-1-37商鞅变法、北魏孝文帝改革及王安石变法

- 格式:doc

- 大小:872.50 KB

- 文档页数:5

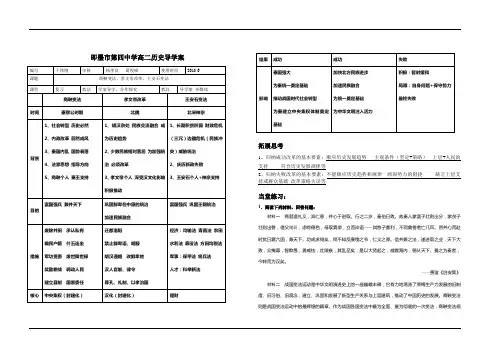

即墨市第四中学高二历史导学案拓展思考1、归纳成功改革的基本要素:顺应历史发展趋势主观条件(坚定+策略)上层+人民的支持符合历史发展规律等2、归纳失败改革的基本要素:不能顺应历史趋势和规律顽固势力的阻挠缺乏上层支持或群众基础改革策略失误等当堂练习:1.阅读下列材料,回答问题:材料一商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取。

行之二岁,秦俗日败。

故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘,借父耰鉏,虑有德色;母取箕帚,立而谇语……其慈子耆利,不同禽兽者亡几耳。

然并心而赴时犹曰蹶六国,兼天下。

功成求得矣,终不知反廉愧之节,仁义之厚。

信并兼之法,遂进取之业,天下大败,众掩寡,智欺愚,勇威怯,壮陵衰,其乱至矣,是以大贤起之,威震海内,德从天下。

曩之为秦者,今转而为汉矣。

——贾谊《治安策》材料二战国变法运动是中华文明演进史上的一座巍峨丰碑,它有力地荡涤了束缚生产力发展的旧制度、旧习俗、旧观念,建立、巩固和发展了新型生产关系与上层建筑,推动了中国历史的发展。

商鞅变法则是战国变法运动中的最辉煌的篇章。

作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大,从而收到大的成效,取得大的成功,不但帮助秦国走上了富国强兵的正确道路,为秦国日后统一天下奠定了基础,而且也在很大程度上改变了中国历史发展的面貌。

——《中国古代史资料》(1)依据材料一,指出贾谊批评商鞅变法的主要理由是什么?(2)结合商鞅变法的主要内容,论证材料二中“战国变法运动是中华文明演进史上的一座巍峨丰碑”的观点。

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木於国都市南门,募民有能徙臵北门者予十金。

……宗室非有军功论,不得为属籍。

……有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

……集小乡邑聚为县,臵令、丞,凡三十一县。

为田开阡陌封疆,而赋税平。

——《史记·商君列传》材料二富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛,致令地有遭利,民无余财。

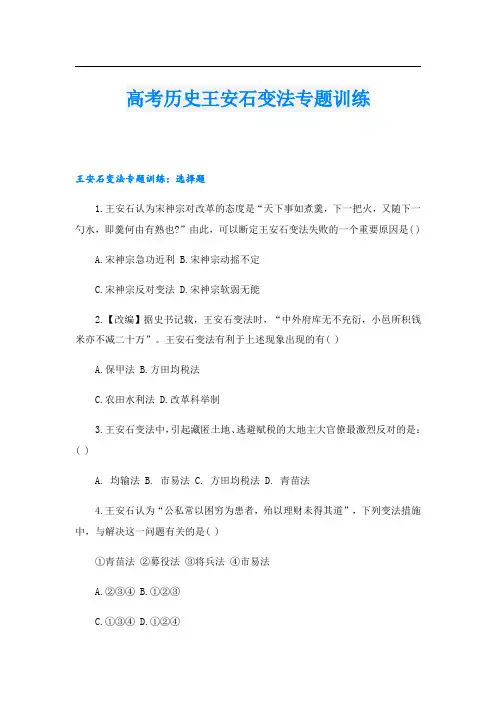

高考历史王安石变法专题训练王安石变法专题训练:选择题1.王安石认为宋神宗对改革的态度是“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也?”由此,可以断定王安石变法失败的一个重要原因是( )A.宋神宗急功近利B.宋神宗动摇不定C.宋神宗反对变法D.宋神宗软弱无能2.【改编】据史书记载,王安石变法时,“中外府库无不充衍,小邑所积钱米亦不减二十万”。

王安石变法有利于上述现象出现的有( )A.保甲法B.方田均税法C.农田水利法D.改革科举制3.王安石变法中,引起藏匿土地、逃避赋税的大地主大官僚最激烈反对的是:( )A. 均输法B. 市易法C. 方田均税法D. 青苗法4.王安石认为“公私常以困穷为患者,殆以理财未得其道”,下列变法措施中,与解决这一问题有关的是( )①青苗法②募役法③将兵法④市易法A.②③④B.①②③C.①③④D.①②④A.废除了死记硬背的明经诸科B.太学教科书的内容是儒家经典C.设明法科,专考律令、断案等D.严格“恩荫”制,防止垄断官位6.王安石认为“公私常以困穷为患者,殆以理财未得其道”,下列变法措施中,与解决这一问题有关的是 ( )①青苗法②募役法③将兵法④市易法A.②③④B.①②③C.①③④D.①②④7.保甲法的特点是 ( )A.兵农分离B.寓兵于农C.寓农于兵D.兵将分离8.下图中工程的主要功能是( )A.运输B.灌溉C.引用D.防洪9.宋太祖加强中央集权的特点是以军事为主,其原因不包括 ( )A.社会背景的需要B.本人经历的体会C.历史经验与教训D.农民战争的历史作用10.司马光评价王安石变法时说:“中户以下大抵乏食……而州县之吏督迫青苗、助役钱不敢少缓,鞭笞缧绁唯恐不迨。

”司马光的说法( )A. 完全是保守势力的政治攻击B. 实事求是地反映了现实问题C. 既是政治攻击也反映了客观问题D. 只是代表了其个人的偏见11.观察下图,图中现象造成的主要影响是( )A.强化了中央集权B.造成冗兵冗费C.削弱了武将权力D.增强了军队战斗力12.“皇祐二年(1050年),两浙路大饥荒,道有饿殍,饥民流移满路。

![[高考历史]一轮复习:专题37:商鞅变法、北魏孝文帝改革及王安石变法.doc](https://uimg.taocdn.com/38f9133627d3240c8447efe5.webp)

【主干梳理】商鞅变法一、背景:(一)大背景:春秋战国是奴隶社会向封建社会过渡时期(1)经济:铁器、牛耕的推广提高了生产力,井田制瓦解,土地私有制形成,新兴地主阶级壮大。

(2)政治:诸侯争霸,王室衰微,宗法分封制崩溃,各国纷纷变法,为商鞅变法提供了经验。

(3)思想:私学的兴起;出现了百家争鸣的活跃局面;法家思想成为变法改革的思想理论武器。

(二)秦国的落后与自强:(1)秦国落后于其他六国,秦孝公决心变法图强。

(2)商鞅的变法宣传和改革精神。

二、目的:①直接目的:富国强兵。

②根本目的:废除旧贵族世袭特权,发展封建经济,建立地主阶级统治。

三、措施及影响经济措施影响1、废井田、开阡陌,以法律形式承认土地私有,允许土地买卖。

正式废除了井田制,维护了新兴地主阶级的利益,推动了地主制经济的发展(是秦向封建化过渡的决定性步骤,对后世影响最深远)。

2、重农抑商、奖励耕织为稳定国家财政,增强国家实力提供了保证;调动了农民生产积极性;为秦始皇统一六国奠定了物质基础;但奠定了中国抑制商业发展的总体趋势,成为商品经济发展的阻力。

3、统一度量衡为人们从事经济文化交流活动提供了便利的条件;是在经济领域加强中央集权的重要举措。

政治1、严格什伍户籍制度,实行连坐法。

保证了社会统治秩序,强化了对基层民众的管理和统治;使秦国的兵源得到了可靠的保证。

2、推行县制强化了中央集权。

3、制定秦律,轻罪重罚有利于变法的彻底执行,加强统治;但过于严苛军事废除“世卿世禄”制,奖励军功,实行“二十等爵制”。

增强了士兵作战的勇气,提高了军队的战斗力;打击了奴隶主旧贵族,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势,扩大了统治基础。

思想焚书坑儒加强了思想控制;但极端压制了人民的思想,对于我国文化典籍是一种摧残。

实质是文化专制四、特点:(1)商鞅变法核心内容为“重农”和“法治”。

(2)商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族特权,发展封建经济,建立新型地主阶级统治。

(3)商鞅变法是实行最彻底、措施最全面,为期最长久,影响最深远的改革。

中外历史上的重要改革【中国部分】一、商鞅变法时间:公元前356年人物:商鞅在秦孝公的支持下概况:1、承认土地私有;2、奖励生产;3、推行县制;4、奖励军功意义:1、完成了奴隶社会向封建社会的过渡;2、秦国强盛,为统一六国奠定了基础。

二、北魏孝文帝改革时间:公元4世纪后期人物:孝文帝拓跋宏概况:1、迁都洛阳;2、推行汉化政策;3、改穿汉服;4、学说汉话;5、采用汉姓;6、与汉族通婚。

意义:促进了民族大融合。

三、王安石变法时间:北宋宋神宗时期(1069年至1085)人物:王安石概况:以“理财”、“整军”为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

结果:变法在推行过程中由于部分举措的不合时宜和实际执行中的不良运作,也造成了百姓利益受到不同程度的损害(如保马法和青苗法),加之新法触动了大地主阶级的根本利益,所以遭到他们的强烈反对,元丰八年(1085年),因宋神宗去世而告终。

四、张居正改革时间:明神宗万历年间(1581年)人物:张居正概况:1、整顿吏治,加强中央集权制,创制“考成法”。

2、整顿赋役制度、扭转财政危机,实行:“一条鞭法”结果:张居正的全面改革,企图扭转嘉靖、隆庆以来政治腐败、边防松弛和民穷财竭的局面起了巨大的积极作用,国家财政收入增加,边境安宁,万历初年明朝一度有了“中兴”的景象。

但在张居正死后,一些改革措施遭到了破坏,比如考成法,可是另一些改革措施比如“一条鞭法”,或多或少地被保持了下来,甚至延续到了清朝(清代“摊丁入亩”改革是“一条鞭法”改革的延续)。

五、洋务运动时间:19世纪60到90年代人物:中央代表人物为恭亲王奕䜣,地方代表人物有李鸿章、张之洞、曾国藩、左宗棠等。

概况:1、以“自强”“求富”为口号,兴办军事工业和民事工业2、创办新式学校(1862年创办的京师同文馆)、近代海军。

意义:1、洋务运动是一场失败的封建统治阶级领导的自救运动;2、客观上推动了中国生产力的发展,促使了中国民族资本主义的产生与发展,在一定程度上抵制了外国资本主义的经济输入,促进了中国教育的近代化和国防的近代化;3、是中国经济近代化的开端。

摘要:对于高三生来讲,多整理知识点是必要的,回归课本,掌握好课本的知识,对我们解题也有很重要的帮助。

整理了高三历史知识点整理,希望大家好好利用。

变法和改革是统治者运动政权的力量,对生产关系和上层建筑的某些环节所进行的变革和调整。

古代历史上无数次革新与变法实践表明,改革是社会发展的强大动力。

中国古代重要的变法与改革有:管仲改革、商鞅变法、王莽改制、孝文帝改革、周世宗改革、王安石变法,金世宗改革和张居正改革等。

中国古代重要的变法与改革1、变法与改革(1)、管仲改革:春秋时齐桓公任用管仲为相进行改革。

内容:作用:(2)、商鞅变法:(时间、人物、主要内容、作用)(3)、北魏孝文帝改革:——均田制(4)、庆历新政:(时间、人物、主要内容、作用)(5)、王安石变法:(时间、人物、主要内容、作用、失败原因)2、综述:(1)、分类:A、促进旧社会形态向新社会形态转化:B、奴隶社会内部富国强兵的改革:C、封建社会内部调整统治政策的变法:D、少数民族学习汉族先进文化和制度的改革:(2)、变法的原因:A、旧的生产关系严重阻碍了社会生产力发展;B、为了达到某一目的,实现富国强兵;C、顺应历史发展潮流或社会发展趋势;D、少数民族进入中原地区,为吸收汉族先进文化和制度,加速本民族的封建化进程;E、统治阶级面临统治危机,结果改革或变法抑制了土地兼并,缓和了阶级矛盾,增加了财政收入。

(3)、目的:根本目的:巩固封建王朝的统治;其它目的:建立封建统治基础、克服封建统治危机、实现富国强兵。

(4)、变法成功的原因:A、顺应了历史发展潮流或社会发展趋势;B、改革者或为最高统治者,或赢得最高统治者的充分信任和支持;C、制定了顺应社会发展潮流并切实可行的改革措施;D、改革者具有坚强意志和百折不挠的信心。

(5)、变法失败的原因:改革触动了大地主、大官僚的利益,遭到他们的反对;用人不当或操之过急,新法反而危害老百姓。

(6)、改革的启示:它是革除弊政,促进国家富强与社会进步的重要手段;它必然会触及某些人或集团的利益有,进而遭到他们的反对,因而具有艰巨性和曲折性,不可能一帆风顺;改革措施必须行之有效,改革过程中要用人得当,改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

中国古代三大改革综合检测商鞅变法、北魏孝文帝改革、王安石变法(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(每小题5分,共40分)1.班固在《汉书·食货志》中记载:“秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

”这表明商鞅变法()A.未得到司马迁的认可B.未建立正常社会秩序C.提升了秦国国力D.引发了诸侯争霸战争解析:选C“倾邻国而雄诸侯”说明商鞅变法提升了秦国国力,故C项正确。

2.《资治通鉴》记载道:“秦被甲百万。

山东之士被甲蒙胄以会战,秦人捐(除去)甲徒(空)褐以趋敌,左挈人头,右挟生虏。

”这从侧面印证了商鞅变法的哪一项内容()A.连坐法B.奖励军功C.奖励耕织D.重农抑商解析:选B材料体现了秦民勇于公战,这是秦奖励军功的体现,故本题选B项。

3.商鞅主持变法使秦国由弱变强,但他自己却因变法而惨遭杀害。

变法内容中,为他招来杀身之祸的是()A.“令民为什伍,而相牧司连坐”B.“宗室非有军功论,不得为属籍”C.“不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚”D.“民有二男以上不分异者,倍其赋”解析:选B商鞅之所以遭此酷刑,关键是其改革触犯了守旧贵族的利益,遭到他们的激烈反抗,其中,变法中“军功授爵”这一措施对旧势力威胁最大,故B符合题意。

4.北魏建国后明显保留了鲜卑族的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。

永兴五年(413年),“徙二万余家于大宁(今河北张家口一带),计口授田。

”这实际上是()A.废除土地私有制B.均田制的雏形C.实行方田均税法D.均田制已大规模推行解析:选B由“413年”“计口授田”可知材料体现的是均田制的雏形。

A项,当时仍然是土地私有制;C项是王安石变法的内容;D项是在孝文帝变法后,“大规模”与材料信息不符。

5.观察下图,你认为这两次改革具有的共同本质特点是()A.都促进了封建化的进程B.都促进了民族大融合C.都促进了商品经济的发展D.都触犯了大地主、大官僚的利益解析:选A商鞅变法承认私人占有土地的合法性,正式废除了井田制,确立了封建地主阶级的中央集权制度;而北魏孝文帝改革则促进了少数民族的封建化进程,故选A。

1. 商鞅变法商鞅变法,公元前356年至前338年在秦国进行的一系列变法措施,被公认为是我国古代变法运动的开端。

商鞅变法的目标是加强中央集权,提高国家实力,使秦国在战国时期脱颖而出。

商鞅变法主要包括分封制改革、推行法治、徭役制度改革等内容。

商鞅变法的影响深远,不仅对秦国的发展起到了重要作用,也对后世的改革变法起到了示范作用。

2. 北魏孝文帝改革北魏孝文帝拓跋焘,是北魏的第六位皇帝,他在位期间进行了一系列改革,被称为“孝文帝改革”。

孝文帝改革主要包括推行佛教、改革官制、促进经济发展、整顿军队等内容。

这些改革措施使得北魏国力大增,社会经济得到了快速发展,对北魏国家的长期稳定起到了巨大作用。

3. 王安石变法王安石变法,又称“新法”,是我国北宋政治家、文学家王安石在宋仁宗时期推行的一系列变革措施。

王安石变法的核心内容包括推行青苗法、置行在、设募役等改革。

王安石变法的目的是加强中央集权,促进政治经济发展。

尽管王安石变法遭到了当时士大夫和保守势力的反对,但其对宋朝政治经济的创新和发展起到了积极作用,并且对我国后世的改革变法产生了深远影响。

在我国历史上,商鞅变法、北魏孝文帝改革、王安石变法等一系列变法措施,都是为了推动社会进步,加强国家实力,提高民众福祉而进行的重要改革。

这些变革措施或多或少地影响了我国古代政治、经济和社会的发展,并且在一定程度上对我国后世的改革变法产生了示范作用。

根据题目要求,本文将从深度和广度的角度对商鞅变法、北魏孝文帝改革、王安石变法进行综合评估,并据此撰写一篇有价值的文章。

商鞅变法是我国古代变法运动的开端。

商鞅变法的目标是加强中央集权,提高国家实力。

商鞅变法的内容包括分封制改革、推行法治、徭役制度改革等,这些措施在一定程度上促进了秦国的社会经济发展,使秦国在战国时期逐渐强大起来。

商鞅变法的成功经验对后世的改革变法产生了深远影响。

北魏孝文帝改革是北魏政治经济发展的重要契机。

孝文帝推行佛教、改革官制、促进经济发展、整顿军队等一系列改革措施,使得北魏社会经济蓬勃发展,国力大增,对北魏国家的长期稳定起到了重要作用。

选·1-37商鞅变法、北魏孝文帝改革及王安石变法1.(2011·1月扬州市调研)阅读下列材料:

材料一宗室非有军功论,不得为属籍。

明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。

有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

——《史记》卷六十八《商君列传》材料二民本,法也。

故善治者,塞民以法……不刑而民善,刑重也。

刑重者,民不敢犯。

故无刑也。

而民莫敢为非。

是一国皆善也……

——《商君书·画策第十八》材料三商鞅变法则是战国变法运动中的最辉煌篇章。

作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大,从而收到大的成效,取得大的成功,不但帮助秦国走上了富国强兵的正确道路,为秦国日后统一天下奠定了基础,而且也在很大程度上改变了中国历史发展的面貌。

——《中国古代史资料》请回答:

(1)有人说,商鞅变法通过限制特权,来追求社会的公平与公正。

材料一中是如何体现的?结合所学知识指出保障这一思想实现的方式。

(2)材料二中反映的商鞅治国思想是什么?其出发点是什么?你如何评价?

(3)结合所学知识,从政治和经济的角度说明商鞅变法哪些措施“改变了中国历史发展的面貌”。

[答案](1)体现:奖励军功,废除世卿世禄制。

方式:立法和建立制度。

(2)思想:以法治国。

出发点:维护秦国君主统治。

评价:有利于建立专制主义中央集权。

但严刑酷法会激化社会矛盾。

(3)措施:废除分封制,建立中央集权制;废除井田制,确立封建土地所有制。

2.阅读下列材料:

材料一齐威王当上霸主以后,燕、赵、韩、魏等国都来朝贡,只有西方的秦国没有来。

中原各国叫它“西戎”,把它看做野蛮民族,瞧不起它,很少跟它来往,还不时派兵侵夺它的土地。

秦孝公求贤令:“……三晋攻夺我先君河西地,诸侯卑秦,醜莫大焉……宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。

”

材料二商鞅变法规定,“编民为什伍”,五家为一伍,两伍为一什。

又规定什、伍之内各家互相纠察,“不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚”。

他认为“行刑重其轻者,轻者不至,则重者无从至矣,此谓治之于其治也”。

即对轻罪严厉处罚可以杜绝犯重罪。

“燔诗书而明法令”认为“诗、书、礼、乐、善、修、仁、廉、辩、慧,国有十者,必至贫弱”。

还把“礼乐、诗书、修善孝悌、诚信贞廉、仁义,非兵和羞战”说成了“六虱”,反对根据这六种情况授予官职。

奖励耕织。

生产粮食布帛多的人可免除徭役,凡从事末业及游手好闲致贫者,全家没入官府,罚为官奴。

请回答:

(1)根据材料一,扼要分析秦孝公变法图强的原因。

(2)依据材料二中的变法内容,简要评价商鞅变法的功过是非。

[答案](1)秦地处西陲,经济落后,国力较弱,遭各国鄙视。

为

实现富国强兵,秦孝公决定变法。

(2)①商鞅变法实行“法治”,加强了中央集权,有利于新的社会秩序的确立,但同时严刑峻法激化了社会矛盾。

②思想文化专制毁坏了传统文化,专制独裁也对历史的发展产生了消极影响。

③变法有利于经济发展,实现了富国强兵,但对工商业的抑制不利于商品经济的发展。

3.阅读下列材料:

材料一“自古驱民在信诚,一言为重百金轻。

今人未可非商鞅,商君能令政必行。

”

——王安石材料二财不足用于上而下已弊。

兵不威于外而敢娇于内,制度不可为万世法而日益丛杂,一切苟且,不异五代之时。

——欧阳修材料三两张图片

请回答:

(1)材料一表明王安石对商鞅哪一方面的什么观点?

(2)材料二中欧阳修指出了什么社会问题?王安石为解决这些问题的针对性措施有哪几个?

(3)明显可以看出,材料三中左图到右图表明社会习俗方面的最

大变化是什么?

(4)上述材料中涉及的改革有的能推动社会形态的转型。

请依据史实准确概括其主要表现。

[答案](1)实施变法中的取信于民。

(2)财政困难,军队战斗力不强,制度混乱。

王安石的措施:通过免役法、方田均税法增加了财政收入,用保甲法、保马法、将兵法等加强军队力量,并改进取士之法选拔人才。

(3)鲜卑人改穿汉族服装。

(4)商鞅变法推动了秦国社会的封建化;孝文帝改革:促进民族大融合和北方政权的封建化,推动北方少数民族的社会进步。

4.(2011·盐城调研)阅读下列材料:

材料一食贱则农贫,钱重则商富;末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也。

故农之用力最苦而赢利少,不如商贾技巧之人……食贵则田者利,田者利则事者众;食贵,籴(即买米)食不利,而又加重征,则民不得无(不)去其商贾技巧而事地利矣。

——《商君书·外内》材料二熙宁四年(1071年),司农寺拟定的免役法规定:废除原来按户等轮流充当衙前等州、县差役的办法,改由州县官府出钱雇人应役,各州县预计每年雇役所需经费,由民户按户等高下分摊。

原不负担差役的官户、女户、寺观,要按同等户的半数交纳钱,称助役钱。

熙宁五年(1072年),颁行市易法,在京城设市易务(后改为市易司),以100万贯作本,负责平价收购商人滞售的货物,赊货给商贩贩卖,也向商贩发放贷款。

商贩赊货物及借款,需以财产作抵押,5人以上互保,每年纳息二分。

请回答:

(1)材料一中商鞅认为农民贫困的主要原因是什么?

(2)据材料一、二指出商鞅和王安石在惠农方面的具体做法。

(3)据材料一、二并结合所学知识,指出商鞅和王安石对商业的态度。

结合时代背景简析其原因。

[答案](1)粮食价格过低。

(2)商鞅:提高粮食价格以增加农民收入,对工商业征收重税。

王安石:减轻农民差役负担,保证农民生产时间。

(3)商鞅:主张抑制商业的发展。

原因:引导人民从事农业,发展小农经济,确立封建制度。

王安石:主张采用市易法限制大商人对市场的控制。

原因:增加政府收入,挽救封建统治。