• 岂能为暴涨携之去? 怎么能被大水带了走呢?

• 乃石性坚重,沙性松浮, 石头的性质坚硬沉重,泥沙的性质松散轻浮,

• 湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。 石兽埋没在泥沙上,越沉越深罢了。耳,表示“罢了”。

• 沿河求之,不亦颠乎?” 顺着河流往下游去寻找它,不是疯狂了吗?”

• 众服为确论。 大家信服地认为(这话)时精当确切的言论。

写法赏析

1.层层铺垫 最先以寺僧的做法及讲学家的看法作铺垫,以突出讲学家的看法“众

服为确论”,并且通过讲学家对寺僧的评价“颠”来写出讲学家对自己的 看法的自信。最后写老河兵的一番话,加上“果得于数里外”的结果,巧妙 地表现自信的讲学家“不更颠乎”,极具戏剧性和讽刺性。

写法赏析

2.思辨色彩浓厚 不管讲学家的观点是否与实际相符,其阐述的道理是能“究物理”的,

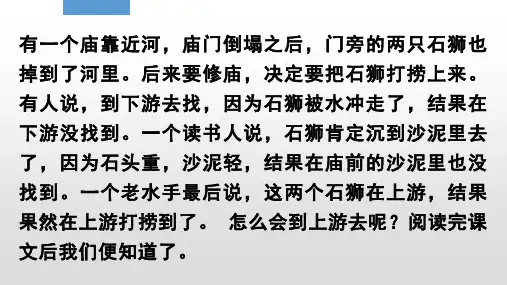

• 求二石兽于水中,竟不可得, 便到河中寻找那两只石兽,到底没找到,

• 以为顺流下矣。 (寺僧)认为石兽顺着河的方向冲到下游去了。 下,往下游去。

• 棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 (于是)划着几只小船,拖着铁耙,寻找了十多里地,没有石兽 的踪迹。

解词释义

设馆教书。

你们这些人。 事物的道理、规律。

既有理论又有实践,准确把握了 三者的性质及相互关系

细读感悟

细读感悟

结合内容,分析寺僧、讲学家及老河兵三 类人物认识不同的原因及性格分析

• 寺僧:按一般的思维模式和惯例,认为水的流动会把石兽带到下游。

•

(“阅十余岁,僧募金重修 ”可见其毅力坚定但经验不足)

• 讲学家:自认为“究物理”,以“石性坚重,沙性松浮” 的理论知识推断石兽 在原地“渐沉渐深 ”了。

•

(“笑曰”“尔辈不能究物理”足显其一知半解而好为人师,自视清高而轻