虎门销烟分析

- 格式:pptx

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:45

虎门销烟教案一、教学目标1. 让学生了解虎门销烟的历史背景、过程和意义。

2. 培养学生对林则徐等民族英雄的敬仰之情。

3. 引导学生思考禁烟运动对我国近代史的影响。

二、教学内容1. 虎门销烟的背景:鸦片战争的导火索。

2. 虎门销烟的过程:林则徐下令销毁鸦片。

3. 虎门销烟的意义:显示中华民族反抗外侮的决心。

三、教学重点1. 虎门销烟的历史背景。

2. 虎门销烟的过程及意义。

四、教学难点1. 虎门销烟事件的历史背景。

2. 学生对禁烟运动的理解。

五、教学方法1. 讲授法:讲解虎门销烟的背景、过程和意义。

2. 讨论法:引导学生思考禁烟运动对我国近代史的影响。

3. 案例分析法:分析虎门销烟事件中的英雄事迹。

4. 图片展示法:展示虎门销烟相关图片,增强学生的直观感受。

教案一、导入(5分钟)1. 教师简要介绍虎门销烟事件的背景,引发学生兴趣。

2. 提问:同学们知道虎门销烟吗?它在我国近代史上有什么重要意义?二、教学内容讲解(20分钟)1. 讲解虎门销烟的背景:鸦片战争的导火索。

2. 讲解虎门销烟的过程:林则徐下令销毁鸦片。

3. 讲解虎门销烟的意义:显示中华民族反抗外侮的决心。

三、案例分析(15分钟)1. 分析虎门销烟事件中的英雄事迹,如林则徐的坚定决心、不畏强敌等。

2. 引导学生思考:为什么说虎门销烟是我国近代史上的一次伟大胜利?四、讨论与思考(10分钟)1. 教师引导学生讨论:禁烟运动对我国近代史产生了哪些影响?2. 学生分享自己的观点,总结禁烟运动的历史意义。

五、总结与反思(5分钟)1. 教师总结虎门销烟事件的历史意义。

2. 学生反思自己对禁烟运动的理解和认识。

六、课后作业2. 调查家族中是否有参与禁烟运动的历史,分享给同学。

教学评价:1. 学生对虎门销烟事件的了解程度。

2. 学生对禁烟运动的历史意义的认识。

3. 学生参与课堂讨论的积极性和思考能力。

六、教学延伸活动1. 组织学生参观虎门销烟纪念馆,实地感受虎门销烟的历史氛围。

《虎门销烟》读后感20字

摘要:

1.介绍《虎门销烟》的背景和意义

2.分析作品中的主题和人物形象

3.阐述作品对现实社会的启示和反思

4.总结个人读后感

正文:

自从阅读《虎门销烟》这部作品以来,我深感震撼。

这部作品以真实的历史事件为背景,通过生动的人物形象,展现了我国民族英勇抗击外敌的坚定决心。

在此,我将从几个方面谈谈我的读后感。

首先,《虎门销烟》让我更加深刻地了解了这段历史的背景和意义。

19世纪中期,清朝衰败,鸦片贸易严重侵害了国家利益。

林则徐等有志之士,为捍卫民族尊严,发起了禁烟运动。

这一运动不仅彰显了中华民族反抗外敌的坚定决心,也为我国近代民族解放运动奠定了基础。

其次,作品中的主题和人物形象给我留下了深刻印象。

林则徐坚定信仰,无畏无惧,勇敢地向鸦片贸易宣战;而与他形成鲜明对比的是,腐朽的清朝官僚们,他们屈服于外国势力,将国家利益置之度外。

这些人物形象生动地反映了当时社会的现实情况,使我更加敬佩那些为国家民族奋斗的英雄们。

再次,作品让我深刻反思了现实社会。

尽管如今我国已崛起为世界强国,但我们仍需时刻警惕,维护国家利益。

虎门销烟的历史教训警示我们,民族的尊严不容侵犯,我们必须始终捍卫国家的核心利益。

最后,总结我的读后感,《虎门销烟》这部作品既让我了解了历史,也激发了我爱国情怀。

通过阅读这部作品,我更加坚定了为国家和民族的事业不懈努力的信念。

总之,《虎门销烟》这部作品具有极高的历史价值和现实意义。

它不仅让我们回顾了那段悲壮的历史,更激发了我们对国家和民族的热爱。

二十六虎门销烟【教学目标】1.了解林则徐虎门销烟的伟大意义,进一步激发爱国主义精神。

2.以分析林则徐和义律的矛盾冲突为人手,来理解剧中主要人物的思想性格,并解读出故事的主题。

课时建议:2课时。

【教学重点与难点】1.重点:在反复阅读的基础上理清故事情节,通过分析场景的变化及人物的神态、语言(台词)等描写方法来把握人物特点及文章的主旨。

2.难点:感受矛盾冲突在戏剧中的重要作用。

说明:在反复朗读的基础上,梳理出剧本的各个场景,明确林则徐和义律的矛盾焦点的产生、发展、高潮、结尾,才能充分理解该剧本体现的主旨。

同时关注人物形象的塑造,更易感受林则徐的爱国精神。

【教学过程】【思路点拨】戏剧的基本价值在于可演性。

以演员表演艺术为本体,对多种艺术进行吸收和融化,构成了戏剧艺术的外在形态。

所以,有条件的学校不妨以“课本剧”的形式让学生尝试进行表演。

尤其是第一个场景,以对话(台词)为主可操作性更强。

这样处理,相信戏剧单元的学习效果也会很不错,“表演数次,其义自现”嘛。

【练习举隅】1.剧本的第一个场景,以对话来突出人物的矛盾冲突,很生动。

课后请学生以四人为一组进行排练,表演这一精彩片段。

2.文中的神态语言描写很精彩,请学生模仿。

要求:以班级同学为对象,试写一个反映两个人物矛盾冲突的小剧本。

3.另选剧本观看,建议选莎士比亚的作品。

反思:戏剧是一种综合艺术,剧本是它的一种外在表现,而“戏剧冲突”则是它的主体架构。

人物性格品质的高度及深度是要用冲突来衡量和呈现的。

所以,学习本文时教师应努力引导学生从矛盾冲突入手,理解剧中人物思想行为,感受主旨,进而了解历史,陶冶情操,激发爱国热情。

同时,进一步提高他们对这一类作品的品读能力,感受戏剧的广阔天地和无穷魅力。

《虎门销烟》学案分析一、教学目标:学会本生字,明白得由生字组成的词语,注意积存辞汇。

2欣赏文句,用“先……再……然后”表示顺序的词语写一段表示动作的话。

3熟悉虎门硝烟的伟大意义,培育学生爱祖国,拒外侮的精神。

4能正确流畅有情感地朗诵文,复述文。

二、教学重、难点:明白得由生字组成的词语。

2能正确、流畅、有情感地朗诵文。

3.熟悉虎门销烟的伟大意义,培育学生爱祖国、拒外侮的精神。

三、教学评判设计:学会本生字及有关词语,明白得词语意思。

2.明白得文内容。

3.能正确、流畅、有情感地朗诵文。

4.能用“先……再……然后……”表示顺序的词语写一段表示动作的话。

.熟悉虎门销烟的伟大意义,培育学生爱祖国、拒外侮的精神。

四、教与学的预备:学生:.观看《鸦片战争》2.要求学生自己阅读《上下五千年》中的相关故事,了解历史。

3.完成预习单。

(见后附1)教师:.相关影音、图片资料;2.小黑板3.投影多媒体五、教学时:2时六、教学设计:第一时环节一、整体感知——初读感知,整体把握导(1)出示雕像图:这幅图上画的是谁?谁明白林那么徐是什么人?他曾经做过一什么了不起的事?(2)板书题,解题明确“虎门”在广东的地位。

“销烟”指销毁鸦片。

简介林那么徐齐读题2借助预习单,检查预习。

(1)检查生字词①出示学生预习单,组织学生看看写得是不是正确、标准。

注意“彻”和“寨”的写法。

“寨”结构要匀称,笔画要紧凑。

②学生练写自己写错的和写得不中意的生字。

(2)你能给文分段吗?(按情形进展的顺序分为三段。

)①(第一段)时刻②(第二段)地址、场面,通过③(第三段)结果、伟大意义(3)归纳要紧内容,说清时刻、要紧情形、结果。

环节二、部份明白得——精读感悟,重点冲破3快速阅读文,用一个词说说在你脑海中呈现的虎门销烟是个如何的事?(1)值得纪念:什么样的日子才“值得纪念”?(板书:值得纪念)(2)伟大壮举:明白得“壮”(雄壮、气势盛大)(板书:伟大壮举)(3)读读全文,找一找哪些地址能表现“壮”,将这些地址画下来、读一读,是不是能感悟到“虎门销烟”是一次“伟大壮举”。

虎门销烟【教材分析】《虎门销烟》是一篇形象生动、条理清晰又不乏结构严谨的记叙文。

课文以历史上震惊中外的“虎门销烟”为题材,用简练的笔触、生动的语言描述了1839年6月3日虎门销烟的经过,揭示了它的伟大历史意义,字里行间讴歌了中国人民爱国抵御欺侮的斗争精神,是一篇爱国主义教育的好教材。

全文共六个自然段。

第一自然段交代了虎门销烟的时间,强调了它在历史上非同寻常的意义;第二至第五自然段是全文的重点,具体叙述了虎门销烟的经过,并用生动的语言描写了群情激奋、人心大快的销烟场面;第六自然段揭示了虎门销烟的伟大意义。

【学情分析】虎门销烟、鸦片战争这段中国近代史上最为黑暗、充满耻辱的历史对于出生于中国改革开放成功、经济腾飞年代的现小学四年级学生来说非常陌生,了解甚少。

与抗日战争相比,一则相距年代较远,更因为关于这段历史的为青少年量身定做的影音、文学作品远远少于前者。

在和平盛世的今天有必要进行这段历史的重温和教育,弘扬民族精神,以历史为鉴,自强不息。

同时将史上鸦片为中国带来的深重危害与今天“珍爱生命,远离毒品”的时代主题结合起来。

【设计理念】本次教学主要运用:情境创设法和自读自悟法。

创设有声、有色、有形、有境、有情、有趣的情境,激起学生参与学习的兴趣、乐趣和情趣,发挥学生的主体性、积极性和创造性,使学生展开积极的思维,在美中学,乐中学,更好地完成教学任务。

《语文课程标准》指出:“阅读是学生的个性化行为”。

本课教学中,教师树立以学生为主体的思想,把读、悟的主动权交给学生,教师只在适当处点拨,启发,并运用“边读边想”的方法,把学生的学习引向深入,让学生自主读书、评论、感悟,真正体现课堂教学的动态效果。

【教学目标】1、正确、流利、有感情地朗读课文,能复述课文。

2、学会本课10个生字,两条绿线内的8个字只识不写,认识1个多音字,理解由生字组成的词语。

3、认识虎门销烟的伟大意义,培养学生爱祖国、抵御外国人欺侮的精神和拒绝毒品的意识。

虎门销烟教案优秀13篇《虎门销烟》教案篇一教学目标:1、正确流利有感情地朗读课文。

2、认读8个生字,掌握10个生字,会组词。

3、学习文中描写场面的段落,进行片段描写。

4、充分认识虎门销烟的伟大意义,培养学生热爱祖国的精神。

课时安排:2课时第一课时学习目标:1、扫除文字障碍、正确、流利地朗读课文。

2、了解历史背景及销烟的意义。

3、初步理解课文内容。

教学流程:一、导入新课1、介绍历史背景及鸦片的危害(出示鸦片给国家、民众带来危害的画面及文字)2、释题。

二、初读课文,整体感知1、学生初读课文,要求:读准生字读音,并组词。

2、理解词义赞不绝口欢呼雀跃垂手恭听水泄不通沸腾3、再读课文,概括课文主要内容提示:故事发生的时间、地点、人物、事件。

三、朗读课文第二课时学习目标:1、体会虎门销烟的壮观场面,认识虎门销烟的伟大意义。

2、学习文中描写场面的段落,进行片段描写。

教学流程:一、导入新课同学们,大家都知道鸦片给中国人民带来深重灾难,今天,我们就一起穿越时光隧道。

回到一qi2年前的广州城,去亲自感受林则徐虎门销烟的壮观场景吧。

二、对照阅读:品味人物心情(读第1自然段和第6自然段)1、广州城因为什么而沸腾?划出表现广州城热闹的句子。

2、当外国商人见到销烟以后,他们有什么反应?板书:百姓外国商人开心喜悦狼狈不堪大长中国人志气灭外国侵略者威风3、指导朗读。

三、重点阅读,体会壮观气势。

(一)体会人气壮观(出示画面)学生自由朗读第2自然段。

①表现前来观看销烟人数之多的词。

②描绘人们热烈庆祝销烟喜悦心情的词、句子。

(二)体会场景壮观。

学生自由读第4、5自然段,划出句子,找出重点词。

(出示画面)1、表现销烟池规模宏大的句子:2、描写销烟时的场景:①找出销烟的具体过程的句子:②销烟时的情景:③围观群众的表现:④销烟的数量:3、指导朗读。

四、总结:在国难当头之际,林则徐坚决反对外敌,虎门销烟之举,销毁的不仅仅是鸦片,更是东亚病夫的形象,大长了中国人民的志气,大灭了帝国主义的威风,为中华民族扬威,令国人扬眉吐气。

本文将从以下几个方面对历史教案《虎门销烟》进行解析和探讨:1.《虎门销烟》的背景和意义2.教案设计的具体内容和方法3.教学过程中的具体应用和效果4.教学反思和建议一、《虎门销烟》的背景和意义《虎门销烟》是1840年第一次鸦片战争爆发后,广东省惠州地区一群爱国人士通过非暴力抵制鸦片贸易的一次伟大斗争。

这一事件不仅代表了中国人民对外来侵略的不屈精神,也表明了中国人民对于不合理的贸易规则的反感和抵制。

教育部高度重视历史与社会的联系,提倡探究性教学、活动性教学和体验性教学,而《虎门销烟》则是非常适合用于这种教学方法的素材之一。

通过深入探讨历史事件的背景、意义和影响,可以引导学生积极迎接挑战、勇往直前,在现代化的路上不断壮大自身,最终实现中华民族的伟大复兴。

二、教案设计的具体内容和方法本教案的设计采用了探究性教学和活动性教学的方法,从内容、形式、方法等方面对教育内容进行了设计和调整。

设计要点如下:1.前瞻性教学设计在教育过程中,本教案应该引导学生发现历史文化背景的关键特征,以此来揭示本次事件的背景和意义。

针对这一目标,我们选取了多媒体制作、玩耍益智、生动演出等多种手段,以帮助学生更好地了解历史时间的背景和意义。

2.应用多种教育资源在本教学中,我们将教育资源应用于本教育内容的先后次序、教育形式的设计和媒体手段的选择等方面,以此来达到最佳的教育效果。

本教育内容将利用多种场景和教育素材,以加强学生的体验性和具体性。

3.呈现专业性教学材料在教育内容设计方面,我们使用最新的教育媒体,如幻灯片、图表等,以使教育材料更具有专业性和权威性。

还有专业教材和教育专辑等。

三、教学过程中的具体应用和效果在教育过程中,本教案的中心思想是激发学生的探究和思考意识,促进学生的行动力和问题解决能力,培养学生通过自己的努力实现自己生活目标的能力。

在教育效果检测中,我们使用了自评法、教育测试方法、问卷调查等多种手段,以验证学生的理解、能力和态度等方面的教育效果。

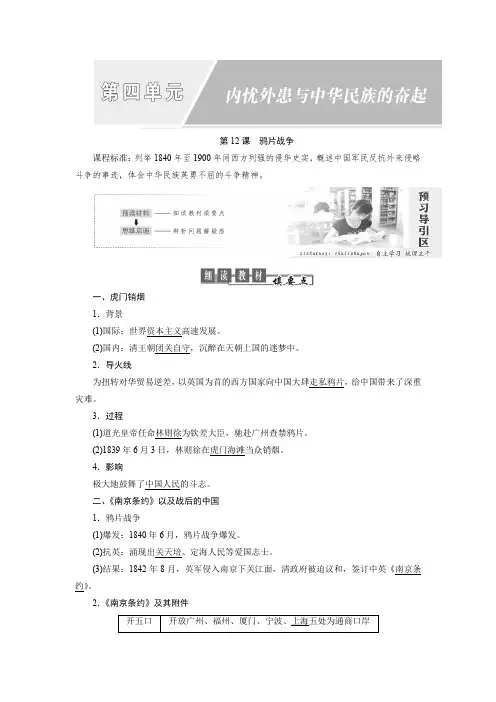

第12课鸦片战争课程标准:列举1840年至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

一、虎门销烟1.背景(1)国际:世界资本主义高速发展。

(2)国内:清王朝闭关自守,沉醉在天朝上国的迷梦中。

2.导火线为扭转对华贸易逆差,以英国为首的西方国家向中国大肆走私鸦片,给中国带来了深重灾难。

3.过程(1)道光皇帝任命林则徐为钦差大臣,驰赴广州查禁鸦片。

(2)1839年6月3日,林则徐在虎门海滩当众销烟。

4.影响极大地鼓舞了中国人民的斗志。

二、《南京条约》以及战后的中国1.鸦片战争(1)爆发:1840年6月,鸦片战争爆发。

(2)抗英:涌现出关天培、定海人民等爱国志士。

(3)结果:1842年8月,英军侵入南京下关江面,清政府被迫议和,签订中英《南京条约》。

2.《南京条约》及其附件中国的历史进程发生重大转变。

(1)政治:中国的主权和领土完整遭到破坏,独立发展的道路被迫中断。

(2)经济:中国被迫卷入资本主义世界市场。

三、第二次鸦片战争1.原因(1)根本原因:第一次鸦片战争后,西方列强为进一步打开中国市场,扩大在华利益。

(2)直接原因:西方列强提出全面修改条约的要求,被清政府断然拒绝。

2.过程(1)1856年10月,英法两国联合发动侵华战争。

(2)1860年,英法联军攻入北京,火烧圆明园,清政府战败求和。

3.结果列强迫使清政府签订《天津条约》和《北京条约》。

(1)时间:1858年6月和1860年10月。

(2)内容:①增开天津等11个城市为通商口岸。

②外国商船可以在长江各口岸往来。

③外国人可往内地游历、通商、传教。

④清政府赔偿英、法军费各800万两白银等。

4.影响(1)清政府的权力结构发生变化,一部分官绅主张学习西方“长技”,自强求富,兴起了洋务运动。

(2)中国现代化运动由此起步。

1.鸦片战争爆发的原因根本原因:在工业革命推动下英国需要更多的海外市场和原料产地,迫切要求打开中国市场。

四年级品德与社会虎门销烟教研点评稿一、单元分析本单元是小学《品德与社会》四年级第二学期第三单元,单元标题为“屈辱与抗争”。

此单元的目标为:初步了解我国近代历史上屡遭列强侵略得史实,初步懂得落后就要挨打的道理。

知道近代我国人民反抗侵略反对压迫得一些重大历史事件,体会中华民族得爱国传统,激发对爱国志士得敬佩之情和奋发图强、振兴中华的志向。

分为4课。

今天奚岚老师执教的是第9课《虎门销烟》,通过本课的教学,要让学生知道知道鸦片对中国人民的毒害,认识近代以来英美等西方列强的侵略野心并体会到林则徐所领导的虎门销烟是爱国之壮举,大长中国人民之志气。

由于本文所涉及的内容与学生生活较远,对近代史的了解学生还处于一个真空状态。

因此,课前,老师与学生都进行了一系列的准备工作,让学生上网或通过查阅书籍、资料等方法简单了解罂粟的用途、虎门销烟的经过等,让学生对这一时期的中国现状有了一个初步的了解。

二、教学目标的制订在教学中,奚老师参考教参中的目标,并根据自己设计的课时,拟订的教学目标为:1. 知道鸦片对中国人民的毒害,认识近代以来西方列强的侵略野心。

2. 知道《南京条约》的主要内容,感受外国侵略者强加给中国的不平等条约所带来的屈辱,初步懂得落后就要挨打的道理。

3. 体会林则徐所领导的虎门销烟是爱国之壮举,大长中国人民之志气。

4. 知道在鸦片战争期间,我国人民和爱国官兵与侵略者进行的抗争。

5. 学习运用历史资料来领悟道理的方法。

三、课时目标的制定:1. 知道鸦片对中国人民的毒害,认识近代以来英美等西方列强的侵略野心。

2. 体会林则徐所领导的虎门销烟是爱国之壮举,大长中国人民之志气。

3. 用合作分析资料的方法,初步激发对民族英雄的崇敬之情。

四、教学环节落实的相关教学目标有了这些基础,我在设计本教时的过程中,将教学活动分为六个活动板块,分为两教时完成。

第一课时完成活动一到活动三。

活动一:不堪回首——鸦片的毒害。

1、以罂粟花的美丽图片引入,进行一系列相关图片的切换和相应内容的解说,通过“美”与“丑”的对比,让学生初识鸦片。

8.虎门销烟【教材分析】《虎门销烟》苏教版四年级上册第二单元的第三篇文章,是一篇写事的文章,课文记叙了1839年6月3日震惊中外的虎门销烟事件的经过,揭示了虎门销烟的伟大意义,讴歌了中国人民爱国御侮的斗争精神,旨在培养学生爱祖国、御外侮的精神和拒绝毒品的意识.课文共有6个自然段,是按故事发展顺序记叙的。

第一自然段交代了虎门销烟的时间;第二到五自然段具体记叙了虎门销烟的经过,并用生动的语言描写了群情激奋、大快人心的销烟场面;第六段揭示了虎门销烟的伟大历史意义。

全文结构严谨,首尾照应,记叙清楚有序。

在叙事过程中还不惜笔墨地描述了老百姓对这件事的强烈反响,从侧面反映了虎门销烟是顺乎民意的正义之举,也显示中国人民伟大力量的爱国行动。

【学情分析】虎门销烟、鸦片战争这段中国近代史上最为黑暗、充满耻辱的历史对于出生于中国改革开放成功、经济腾飞年代的现小学四年级学生来说非常陌生:知之甚少.与抗日战争相比:一则相距年代较远:更因为关于这段历史的为青少年量身定做的影音、文学作品远远少于前者。

在和平盛世的今天有必要进行这段历史的重温和教育,弘扬民族精神,以历史为鉴,自强不息.同时将史上鸦片为中国带来的深重危害与今天“珍爱生命:远离毒品”的时代主题结合起来。

【教学策略与设计说明】在教学中,教师充分运用多媒体课件创设情景、渗透思想.指导学生诵读课文,让学生体会文中所叙述的情景和表达的情感,并由此体会中华民族顽强的抗争精神。

引导学生积极获取资料,阅读语言材料,品味语言文字,整体感知,自主感悟,从而丰富语言的积累,培养语感,发展思维,受到情感的熏陶。

【教学目标】1。

学会本课生字,理解词义。

2。

正确、流利、有感情地朗读课文,能复述课文。

3。

认识虎门销烟的伟大意义,培养学生爱祖国、御外侮的精神和拒绝毒品的意识.【教学重点】读懂课文,理解销烟的主要经过.【教学难点】懂得虎门销烟的伟大历史意义。

【教学准备】教师:自制多媒体课件。

学生:课前搜索相关的背景,资料与林则徐的光辉事迹。

《虎门销烟》教案(精选8篇)作为一名为他人授业解惑的教育工作者,就不得不需要编写教案,教案是教材及大纲与课堂教学的纽带和桥梁。

来参考自己需要的教案吧!以下是小编为大家整理的《虎门销烟》教案,仅供参考,希望能够帮助到大家。

《虎门销烟》教案篇1教学目标:1、正确、流利、有感情地朗读课文。

2、学会本课生字。

理解由生字组成的词语。

3、用“先…...再……然后……”表示顺序的词语写一段表示动作的话。

4、认识虎门硝烟的伟大意义,培养学生爱祖国、拒外悔的精神。

5、增强诊断矫治意识,提高自我诊断矫治能力。

教学过程:一、整体初读,基础性诊断1、揭题。

2、自由读课文,初步感知。

要求读准字音,说说课文主要讲了什么内容?3、学生质疑。

(1)请学生提出读书遇到的不懂的问题。

(学生质疑,以学定教)(2)梳理归纳学生提出的问题。

(3)交代学法:带着这些问题,边读边思考,深入学习课文。

二、精读品位,引导探究,理解性诊断1、学习第一节。

(1)自由读课文,思考:什么样的日子才“值得纪念”?(2)读书汇报交流、小结。

2、细读第六节。

(1)自由读课文,思考:这段告诉我们什么?你还想知道什么?(2)读书汇报交流(注意理解“壮举”“嚣张”“气焰”)3、研读第二节。

(1)自由读课文。

(2)指名说说从哪看出虎门寨这一天不同寻常。

(相机板书:水泄不通、彩旗林立)(3)再读课文,注意引导学生体会场面的壮观。

思考:A、为什么来到海滩的人这么多?B、文武官员到场说明什么?C、为什么邀请外国商人观看?(1)汇报交流,师生评价。

(2)小结方法:回顾我们这几小节的学习,我们采用了“一边读一边思考”的方法,下面我们还用这个方法学习下文。

三、自读领悟,自主性诊断与矫治1、品读三至五节,感受硝烟的经过。

这部分是课文的重点,要运用一边读一边思考的方法,给学生充分的时间研读硝烟过程。

思考:分几步硝烟的?硝烟过程中人们的心情怎样?烟渣被卷进咆哮的大海暗示着什么?(在教学时,注意引导学生抓住关键词语进行感情朗读,做到读中悟情,读中悟理)2、再读第六节和第一节。

虎门销烟阅读答案第一题《虎门销烟》是一幅宣示民族独立意愿的著名画作,它以强烈的视觉冲击力和深刻的寓意给人们留下了深刻的印象。

这幅画描绘了1840年前后发生在中国广东地区的一场战斗,这次战斗被认为是中国抵抗外国侵略的标志性事件之一。

第二题在《虎门销烟》画作中,画家通过结构和色彩的运用来表达主题。

首先,整个画面由喧闹而复杂的景象组成,一方面反映了当时战斗的激烈与混乱,另一方面也突出了中国人民团结抵抗外敌的决心。

其次,画家运用鲜艳的色彩来营造出紧张和战斗的氛围,色彩的对比强化了画面的动感和战斗的紧迫感。

第三题从《虎门销烟》画作中可以看出,中国人民在面对外国侵略时表现出了勇敢和坚决的态度。

他们团结一心,用自己的实际行动来捍卫自己的国家和民族利益。

这幅画作强调了中国人民强烈的爱国情怀和维护国家尊严的决心。

第四题《虎门销烟》在艺术形式上通过画面的张力和对比来表现中国人民坚决抵抗外国侵略的气势。

整个画面充满了紧张和战斗的氛围,画中人物的姿势和表情都表达出他们的决心和勇敢。

画家通过透视和构图的运用,使整个画面具有强烈的视觉冲击力。

第五题从《虎门销烟》这幅画作中不仅可以看到中国人民的抵抗精神,还可以看到他们对于独立和自由的渴望。

这幅画作通过战斗场景和背景中的细节来表达这种意愿,展示了中国人民追求独立和民族尊严的决心和信念。

第六题通过对《虎门销烟》这幅画作的分析,我们可以看到中国人民在面对外国侵略时表现出的坚定和毅力。

这幅画作以其独特的艺术语言揭示了中国人民抵抗侵略的精神和意愿,同时也向世界展示了中国文化的独特魅力。