政治与经济之间:清末汉阳铁厂厂址定位问题新解——汉阳铁厂(汉.

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:7

近代史实训:洋务运动遗迹--汉阳铁厂实训:洋务运动遗迹--汉阳铁厂1889年春,两广总督张之洞筹划在广州建立炼铁厂,同年他调仸湖广总督,筹办的炼铁厂也随迁汉阳,1890年在大别山下动工兴建,1893年汉阳铁厂基本完工,共有六个大厂,四个小厂,炼铁炉两座。

1894年投产,开始均为官办,从筹办起至1895年,共用经费五百八十余万两。

中日甲午战争后,清政府因无力筹措经费,于1896年改为“官督商办”。

辛亥革命前夕,汉阳铁厂工人约三千人,每年出钢七万吨。

抗日战争时期,汉阳铁厂部分设备被国民党政府迁往重庆成立大渡口钢铁厂。

解放后收归人民所有。

汉阳铁厂遗址在现今武汉市汉阳区琴台大道,目前为武汉钢铁集团汉阳钢厂。

在汉阳钢厂门前,竖立着一个门楼,上书“汉阳铁厂”四个繁体字。

门楼左边有一个巨大的钢模,数吨重的钢模被安放在一块基石上,上面镌刻着“华夏钢源”。

张之洞与汉阳铁厂博物馆馆长顾必阶告诉记者,这里就是原汉阳铁厂的厂址。

汉阳铁厂的雄姿已无处找寻,历史无言地诉说着往昔的辉煌与沧桑。

张之洞与汉阳铁厂博物馆收集了当年汉阳铁厂大量的图片与实物,记者在这里看到一段辉煌的历史。

清朝末年,湖广总督张之洞为“自强、求富”,在武汉大力推行兴实业、办教育等新政,创办了汉阳铁厂、汉阳兵工厂、汉阳火药厂、汉阳针钉厂、汉阳官砖厂等,在汉阳龟山至赫山临江一带,形成蔚为壮观的十里“制造工业长廊”。

现代制造业的兴起,直接成就了张之洞的“湖北新政”。

1994年,张之洞与汉阳铁厂博物馆成立,里面保存着研究张之洞最全面的史料。

2005年8月,国家两院多名院士建议,利用废旧厂房建工业博物馆,是一件有利子孙后代的大事。

但工业博物馆建在哪儿?一种意见是将遗址迁移到龟北路段,另一种是在汉阳铁厂原址上进行开发和利用。

顾必阶他们到处游说:“沿龟山西至赫山路段是曾经的十里工业长廊,保留着众多遗址,如果利用原址开发利用张之洞工业遗产,无疑是代价最小的。

”。

张之洞创办汉阳铁厂的是非得失平议代鲁【期刊名称】《中国社会经济史研究》【年(卷),期】1992(0)2【摘要】张之洞于光绪十六年(1890年)七月正式选定汉阳铁厂厂址,十月动工兴建,十九年九月基本竣工,二十年五月开炼(二十五日升火二十七日流出第一炉铁水),二十二年四月由盛宣怀招商承办。

此谓之汉阳铁厂的官办时期。

对张氏创办汉阳铁厂一举,当年即屡遭朝野的訾议,日后长时间来论者更是多所贬损,时人也每每因袭陈说,迄未有个公正评价。

因此,就其是非得失进行实事求是地检讨,将或有助于张之洞这一历史人物的全面评价,也或有助于对洋务派的部分活动及某些洋务企业的认识,而且还会对我们今天正确借鉴历史的经验教训,有所裨益。

应当说,张之洞于19世纪90年代创办铁厂是符合当时中国历史实际的.国内对于铜铁的需求量日益增加,所需钢铁材料基本上亦购自外国。

光绪十五年张之洞任两广总督时在《筹设炼铁厂折》中,曾引用海关贸易总册所载前此三个年分各省进口钢铁材料的数字:十二年各省进口铁条、铁板、铁片、铁丝、生铁、熟铁、钢料等类,共一百一十余万担,铁针一百八十余万密力(一密力为一千针),合共铁价约值银二百四十余万两;十三、十四年未录数量,其价值分别为二百一十三万余两和二百八十余万两。

而靠我国的土铁土钢,不仅从品质上就是从数量上也无法供应,是不待言的。

张之洞选厂址于汉阳是否得地利? 如上所述。

【总页数】7页(P76-82)【关键词】张之洞;汉阳铁厂;炼铁厂;张氏;大冶铁矿;盛宣怀;蔡锡勇;总管;电稿;洋匠【作者】代鲁【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】F12【相关文献】1.张之洞选购汉阳铁厂炼钢设备时盲目无知吗 [J], 李海涛2.张之洞与汉阳铁厂 [J], 马景源3.浅析洋务官员在现代化过程中的局限性--以张之洞与汉阳铁厂为例 [J], 谭玉龙4.汉阳铁厂博物馆:张之洞最早的“中国梦” [J], 傅光明;卢华;5.从汉阳铁厂到重钢的百年兴衰张之洞的工业帝国 [J], 陈石;陈超;寒溪夜浣;文梓光因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

论汉阳铁厂选址对武汉近代化的影响作者:卢梦来源:《课程教育研究·学法教法研究》2016年第10期【摘要】本文旨在对张之洞在汉阳铁厂选址的原因进行分析,结合1898年汉阳铁厂在武汉建立至1909年辛亥革命前夕武汉近代化的发展情况,客观评价汉阳铁厂选址对武汉近代化的深远影响。

【关键词】汉阳铁厂张之洞武汉近代化【中图分类号】K252 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)10-0248-021889年,张之洞奉旨督鄂。

开启了其长达十八年的督鄂生涯,这也是其人生中最辉煌的十八年。

数年之间创办门类和数量如此多的近代工业企业,仅此一人。

其中汉阳铁厂的创建,实现了中国钢铁工业从无到有的历史性转变。

但长期以来,学术界对汉阳铁厂研究的评价往往定位于其最终结果,而在于汉阳铁厂选址对推进武汉乃至两湖地区的近代化和城市化的研究相对较少。

因此,只有结合当时的社会政治经济等诸多因素,根据翔实的史料探析汉阳铁厂的选址对汉阳地区的经济功能和地位的影响,以及汉阳铁厂的兴建对密切武汉三镇之间的内在联系、促进武汉城市整体的近代化的历史意义。

一、武汉近代化的起点所谓近代化,或者说是现代化,具体来说过程可分为技术、农业、工业化以及都市化四个过程。

传统观点认为近代化的核心是工业化的过程。

中国的传统城市功能是极为单一的,主要是作为行政首府亦或是防御要塞。

要使单一的城市功能转型为具备政治、经济、文化为一体的多功能现代都市是近代中国城市早期近代化的主要任务。

1840年的鸦片战争开启了中国近代化的进程,晚清的中国对近代化的认识是在两次鸦片战争中逐步形成的。

但当时整个中国的近代化进程是相对缓慢的,地区分布也是极不均匀。

对于像武汉这样深居内陆腹地的城市,近代化进程更是迟缓。

而且“从历史的实际进程考察,汉口开埠后,武汉才真正进入近代,张之洞治鄂才有了近代化的进步,也才有了武汉城市近代形态的转换。

”然而,在汉口开埠后武汉的近代化却蹒跚不能起步,1860年汉口开埠三十年间,武汉乃至整个湖北地区并没有开办任何一家工厂。

2020年普通高等学校招生全国统一考试文综(政治)试题(山东卷,解析版)说明:本卷为山东卷,山东使用的是新课标教材。

一、选择题:本题共9小题,每小题4分,共36分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

17.“城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均增长10%,争取农民收入实现更高增幅”是山东省“十二五”时期经济社会发展的一个重要目标。

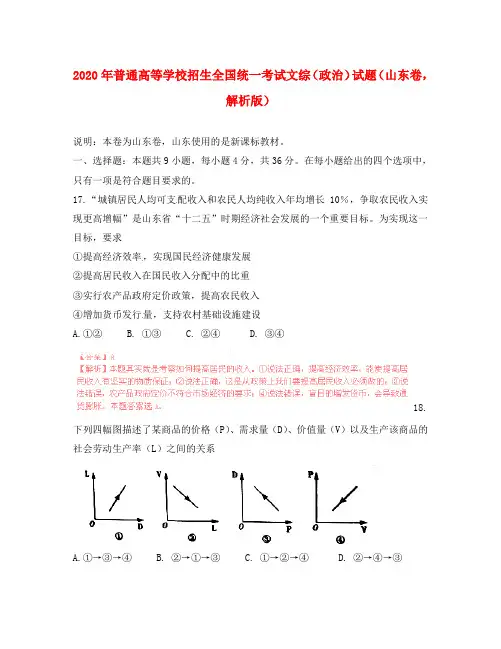

为实现这一目标,要求①提高经济效率,实现国民经济健康发展②提高居民收入在国民收入分配中的比重③实行农产品政府定价政策,提高农民收入④增加货币发行量,支持农村基础设施建设A.①②B. ①③C. ②④D. ③④18.下列四幅图描述了某商品的价格(P)、需求量(D)、价值量(V)以及生产该商品的社会劳动生产率(L)之间的关系A.①→③→④B. ②→①→③C. ①→②→④D. ②→④→③19.2020年,国家旅游局推出“中华文化游”主题旅游节活动,主要围绕中国的传统文化和多元民族文化,将中国的旅游资源推向世界,这一活动有利于①扩大中华文化的国际影响力 ②丰富中国传统文化基本内涵 ③增强民族文化的多元性特征 ④促进中外文化的交流与借鉴A.①②B. ①④C. ②③D. ③④【答案】B【解析】本题考查中华文化的交流与发展。

①说法正确,中华文化推向世界,是扩大中华文化的国际影响力;②说法与题目无关;③不符合题意;④说法正确,本题答案选B 。

20.“好客山东贺年会”丰富了人民群众的文化生活,促进了节目消费。

关于图7“好客山东贺年会”四大理念,下列说法正确的是图7①民族节目是民族历史文化的积淀 ②先进文化是社会发展的根本动力 好客山东 贺年会以齐鲁吉祥民俗文化为内涵以贺年活动为主题 以“会”为主要组织形式以元旦、春节和元宵节三大节点为支撑③贺年活动是文化传播的有效途径④传统习俗是传统文化的主要形式A.①②B. ①③C. ②④D. ③④22.2020年,山东省将开工建设山东省艺术馆、山东省美术馆等文化场所,同时建设11000个村文化大院,以丰富人民群众的文化生活。

盛宣怀与汉阳铁厂(汉冶萍公司)之再布局一、盛宣怀与汉阳铁厂再布局的背景与意义分析为什么盛宣怀要进军汉阳铁厂?盛宣怀与汉阳铁厂再布局的意义分析二、盛宣怀与汉阳铁厂再布局的过程与中的问题分析盛宣怀进军汉阳铁厂的过程盛宣怀进驻汉阳铁厂的问题分析三、案例分析:盛宣怀在汉阳铁厂的布局及其对汉阳铁厂的影响盛宣怀在汉阳铁厂的布局分析盛宣怀的布局对汉阳铁厂的影响分析四、案例分析:盛宣怀的汉阳铁厂布局对中国企业的启示盛宣怀的汉阳铁厂布局对中国企业的启示五、总结盛宣怀与汉阳铁厂再布局的价值与不足对我国经济和企业战略管理的启示与建议一、盛宣怀与汉阳铁厂再布局的背景与意义分析1. 为什么盛宣怀要进军汉阳铁厂?盛宣怀早年从事矿业和金融业,在二十世纪20年代进入钢铁业。

此后,他便一直在中国钢铁业领域中寻找商机和生存空间,也累积了丰富的经验和资源。

1952年,在中国钢铁工业的几位领导人的推动下,陆续成立了几十家国有工业企业,其中汉阳铁厂是中国钢铁工业的重要支柱之一。

投身汉阳铁厂的盛宣怀,自然察觉到汉坑铁冶萍小钢铁生产车间(简称汉冶萍公司)的潜力。

汉冶萍公司成立于1958年,当时的产品主要是生产自行车轮辋、螺丝、铆钉等小金属制品,收益微薄。

然而,汉冶萍公司实力雄厚,实际有着升级被压抑的铁路机车及开放非铁路市场的潜力。

且相对于中国钢铁工业的其他企业,汉冶萍公司在创新制造、提高生产效率等方面已有积累,而盛宣怀正是看准了这点,才有了后来的投资举措。

2. 盛宣怀与汉阳铁厂再布局的意义分析盛宣怀进军汉阳铁厂和汉冶萍公司的意义在于推动了中国钢铁工业的改革与转型,并为中国钢铁工业的提高贡献了自己的力量。

具体包括以下三个方面:(1)整合资产和资源,形成钢铁产业链盛宣怀在汉阳铁厂掌握的资源,与汉冶萍公司的生产线形成了钢铁产业链的完整结构,而这种资源的整合,则为其他中国企业的合作提供了新的可能。

(2)加速技术进步以及创新制造的政策变革盛宣怀进军汉阳铁厂和汉冶萍公司后,不断推动技术进步和创新制造政策的变革。

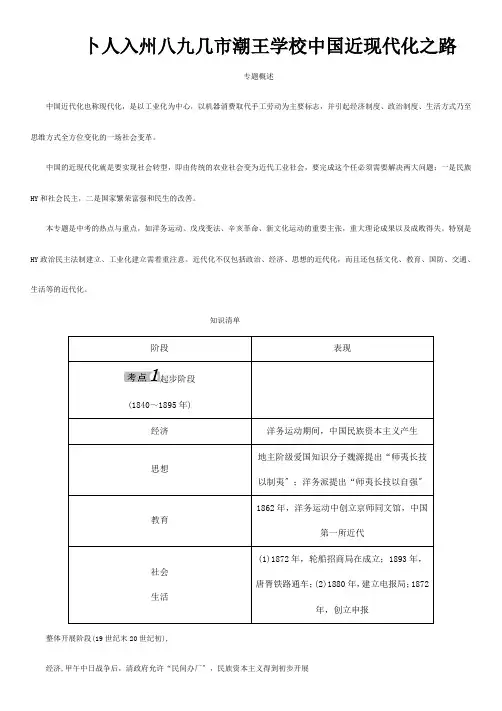

卜人入州八九几市潮王学校中国近现代化之路专题概述中国近代化也称现代化,是以工业化为中心,以机器消费取代手工劳动为主要标志,并引起经济制度、政治制度、生活方式乃至思维方式全方位变化的一场社会变革。

中国的近现代化就是要实现社会转型,即由传统的农业社会变为近代工业社会,要完成这个任必须需要解决两大问题:一是民族HY和社会民主,二是国家繁荣富强和民生的改善。

本专题是中考的热点与重点,如洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动的重要主张,重大理论成果以及成败得失。

特别是HY政治民主法制建立、工业化建立需着重注意。

近代化不仅包括政治、经济、思想的近代化,而且还包括文化、教育、国防、交通、生活等的近代化。

知识清单阶段表现起步阶段(1840~1895年)经济洋务运动期间,中国民族资本主义产生思想地主阶级爱国知识分子魏源提出“师夷长技以制夷〞;洋务派提出“师夷长技以自强〞教育1862年,洋务运动中创立京师同文馆,中国第一所近代社会生活(1)1872年,轮船招商局在成立;1893年,唐胥铁路通车;(2)1880年,建立电报局;1872年,创立申报整体开展阶段(19世纪末20世纪初),经济,甲午中日战争后,清政府允许“民间办厂〞,民族资本主义得到初步开展政治,(1)资产阶级维新派进展戊戌变法,建立君主立宪制的资产阶级统治;(2)革命派进展辛亥革命,建立资产阶级HY,但最终都以失败而完毕思想,资产阶级激进派指导了一场思想解放运动——新文化运动,提出“民主与科学〞,这与维新思想、民主一共和思想被称为中国近代三次思想解放潮流教育,(1)戊戌变法中建立中国近代第一所高等学府——京师大学堂;(2)1904年,公布奏定学堂章程创立近代教育体制;(3)1905年,废除科举制社会生活,(1)1897年,创办商务印书馆;(2)1905年,中国自己拍摄第一部电影定HY山;(3)1909年,京张铁路全线通车;(4)辛亥革命后剪发辫、改称呼、易服饰、变礼节等曲折开展阶段(1919~1949年),经济,一战期间,民族资本主义的“短暂春天〞政治,进展五四运动、国民大革命、土地革命战争、HY战争(中一共七大)、解放战争(会谈)思想,1945年,确立HY思想为HY的指导思想腾飞阶段(1949至今),经济,(1)三大改造使资本主义工商业获得新生;(2)第一个五年方案奠定了工业化根底;(3)20世纪50~70年代曲折中开展;(4)HY 开放后获得了辉煌的成就政治,(1)HY民主政治曲折开展:经历了HY过渡时期,建立HY,召开第一届全国人大,确立人民代表大会制度、民族区域自治制度;(2)全面建立十年由开展到开场遭到破坏;(3)“文革〞时期HY民主法治遭到严重践踏;(4)HY建立新时期,民主法制建立得以健全和完善,向依法治国方向迈进腾飞阶段(1949至今)思想1997年,中一共十五大将邓小平理论作为HY拓展延伸1.中国的近代化历程困难曲折,民族HY、社会民主是实现国家富强、民生改善的前提;而国家富强、民生改善是民族HY、社会民主的终极目的。

政治与经济之间:清末汉阳铁厂厂址定位问题新解——汉阳铁厂(汉冶萍公司)生产布局研究之二一、标题:政治与经济之间:清末汉阳铁厂厂址定位问题新解汉阳铁厂(汉冶萍公司)生产布局研究之二背景:清朝时期,汉阳铁厂作为当时全国规模最大的军火生产基地,不仅为中国现代化提供了技术和经济支持,也在改变历史进程中扮演了重要角色。

在这样的历史背景下,研究汉阳铁厂厂址定位问题,对于认识当时的政治和经济状况,了解军事工业的发展历程,具有重要意义。

分析:本文首先对汉阳铁厂厂址定位的历史进程以及影响因素进行梳理,接着分析当时政治和经济状况,探讨其中的关联,最后结合实际生产布局进行深入研究,并提出一些新的认识和解决方案。

二、标题:政治与经济之间:企业发展的两面性以华为公司为例背景:华为公司自成立以来,凭借着技术创新和市场开拓的成功,成为全球知名的高科技企业之一。

然而,华为在发展过程中也面临诸多政治和经济的困境,被美国政府列入实体清单、遭受国际市场的打压等,此时华为的政治和经济关系显得更加紧密。

分析:本文以华为公司为例,探讨政治和经济对于企业发展的双重影响:政治因素可能对企业的国际形象、市场影响等产生巨大影响;而经济因素则直接关系到企业的财务状况、营销策略等。

综合考虑两者因素,华为公司在应对挑战时的策略和措施,也很值得参考借鉴。

三、标题:政治与经济之间:商业地产开发的风险与机会以万科集团为例背景:商业地产开发作为中国房地产行业的重要组成部分,一直备受关注。

一些大型房地产企业,如万科集团,也凭借政治和经济环境的变化,实现了业务转型和收益增长。

但随着宏观环境的变化和政策调整,商业地产开发也面临不少风险和挑战。

分析:基于万科集团的案例,本文探讨了政治和经济变化对商业地产开发企业的重要影响,从政策与市场,融资和成本,品牌和形象等多个方面进行深入研究和分析。

此外,本文也对企业如何避免风险、把握机会进行了相关建议。

四、标题:政治与经济之间:区块链在金融服务中的应用以比特币为例背景:区块链技术自问世以来,一直被视为改变金融服务行业的重要力量。

郑观应与汉阳铁厂

徐秋意;左世元

【期刊名称】《湖北师范大学学报:哲学社会科学版》

【年(卷),期】2022(42)3

【摘要】汉阳铁厂在招商承办之初,面临资金不足、焦炭缺乏、管理混乱等问题,生存和发展举步维艰。

在盛宣怀的邀请下,郑观应临危受命,出任铁厂总办。

他提出《铁厂次第筹办张本六十条》,为铁厂的发展指明了方向,同时对推动萍乡煤矿的开发、人才培养和铁厂整顿等作出了巨大努力,并取得明显成效。

由于性格耿直,同盛宣怀在用人理念方面存在分歧,郑观应推动铁厂的工作并不顺利,在铁厂工作近一年两月后辞职。

【总页数】7页(P12-18)

【作者】徐秋意;左世元

【作者单位】湖北师范大学马克思主义学院;湖北理工学院社科部

【正文语种】中文

【中图分类】K25

【相关文献】

1.郑观应与汉阳铁厂

2.武汉国家级工业遗址汉阳铁厂改造先导区设计——融创1890

3.后工业场所的景观层积武汉汉阳铁厂改造先导区设计

4.数字技术在工业文化遗产保护中的应用研究――以汉阳铁厂为例

5.官商·产权·利益:清末汉阳铁厂焦煤供应商选择背后的矛盾与冲突

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一日一题选择题——汉阳铁厂

1890年晚清名臣张之洞创办的汉阳铁厂是中国第一家钢铁联合企业。

最初汉阳铁厂的选址在大冶,最后放弃大冶,选在了汉阳。

同年张之洞在汉阳创办了湖北枪炮厂。

下图为当年汉阳铁厂选址示意图。

据此完成下面小题。

1. 大冶最初吸引汉阳铁厂选址的主导因素是( )

A. 技术

B. 资源

C. 交通

D. 劳动力

2. 铁厂最终选址在汉阳的原因主要有( )

①钢铁工业基础雄厚

②水运发达

③劳动力廉价

④接近市场

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

3. 相对于大冶,铁厂在汉阳会导致( )

A. 产量增加

B. 市场缩小

C. 成本上升

D. 劳动力减少

【答案】

1. B

2. D

3. C

【解析】

考查工业区位因素及变化。

【1题详解】

读图可知,大冶附近有丰富的煤铁资源,故大冶最初吸引汉阳铁厂选址的主导因素是资源。

故选B。

【2题详解】

读图可知,铁厂最终选址在汉阳的原因主要有水运交通更加便利,②正确;接近武昌城市消费市场,④正确。

故选D。

【3题详解】

相对于大冶,铁厂在汉阳离燃料、原料地较远,会增加运费与能耗,导致成本上升。

故选C。

汉阳铁厂观后感汉阳铁厂是一座位于湖北省武汉市汉阳区的历史悠久的工业遗址。

在参观了这座铁厂后,我深感震撼和思考。

以下是我对汉阳铁厂的观后感。

首先,汉阳铁厂展现了中国工业发展的历史进程和技术进步。

铁厂内陈列着大量的历史文物和展品,生动地展示了中国工业从传统手工业到现代化机械化的演变。

我见到了当年工人们使用的古老工具和机器,这让我更加深刻地理解了中国工人们辛勤劳作和智慧的结晶。

铁厂内的展品还反映了中国工业在不同历史时期的发展和变革,让我对中国现代工业化的过程有了更全面的了解。

其次,汉阳铁厂向我们展示了过去中国工人劳动条件的艰苦。

在参观中,我看到了曾经使用过的简陋的住宿和工作环境,这让我对工人们的辛苦和忍耐力有了更深刻的体会。

通过观看铁厂内的影像资料和听取导游的解说,我了解到了那个时代工人们在铁厂内工作的艰辛和危险。

同时,汉阳铁厂也让我对环境保护和可持续发展问题有了新的认识。

铁厂的开采和生产过程对环境产生了很大的影响,导致周围自然生态的破坏。

这也让我意识到,现代工业化不仅仅给人们带来了物质的丰富和便利,也给自然环境带来了巨大的负担。

我们应该思考如何在追求经济发展的同时,更好地保护环境,实现可持续发展。

最后,汉阳铁厂带给我思考的是劳动的尊严和工匠精神。

在参观过程中,我看到了当年工人们精湛的技艺和对工作的热爱。

他们用自己的智慧和双手创造了丰富的产品,为国家的发展做出了重要贡献。

在现代社会,我们也应该尊重每一位劳动者,弘扬工匠精神,发扬劳动的价值。

总结起来,汉阳铁厂观后感让我深刻地理解了中国工业发展的历史和工人们的辛勤劳作。

它让我反思了环境保护和可持续发展的重要性,并强调了劳动的尊严和工匠精神的珍贵。

我相信,通过参观这样的历史遗址,我们可以更好地了解和珍惜我们的过去,同时也为未来的发展提供更多的启示。

该观后感字数为515字,如需要增加字数,可进行以下内容扩展:- 对铁厂内展品的具体描述,如历史文物的材质、功能等。

汉阳铁厂调查报告篇一:从汉阳铁厂到重钢的百年兴衰龙源期刊网.cn从汉阳铁厂到重钢的百年兴衰作者:陈石陈超来源:《城市地理》20XX年第02期一百多年前,长江边上的大渡口还只是一处了无人烟的荒地。

那时,没有谁会想到,在日后这里会成为一段辉煌的工业史的见证者。

从汉阳铁厂到重钢,百年的兴衰演变就像一部跌宕起伏的大戏,直到现在,依然还会有人对当年的重钢老厂区的场景津津乐道——重钢曾是那么红火,就算是到了夜晚,昼夜不停的炉子也能把整个天际映得紫红;重钢曾是那么忙碌,一列列的小火车满载煤炭呼啸而过;重钢曾是那么时尚,第一架手扶电梯,还有气势恢宏的电影院……缔造这一切的背后藏着一个人,他的名字叫:张之洞!一个时代的终结20XX年8月22日,大渡口香港城附近的一家江湖菜餐馆人声鼎沸,3张圆桌坐满了近30位身着蓝色制服的工人。

大号啤酒杯被不断装满,桌上的火爆鳝段、辣子肥肠冒着辣油油的香气。

烟雾中,一位工友将啤酒杯举起,“来,为了120年,碰一杯!”,众人举杯,挥手回应,“干喽!”此刻,在与菜馆一街之隔的厂区,重钢股份有限公司型钢厂棒材车间内,最后一根棒材经过加热炉,穿过粗轧线、中轧线最终传送到了冷床。

整个过程持续了短短40秒,建厂120年的重钢大渡口老厂区生产随之关停。

那一刻,有人拍手欢呼,有人笑着流泪,有人哭到哽噎。

这是开始,也是离别。

大渡口,这个从1938年就与重钢相依成长的地方,一半以上人口都是“重钢人”,另一半人口或多或少都与重钢有着千丝万缕的联系。

重钢的外迁,宣布了大渡口一个时代的终结。

重钢股份有限公司前身是1890年洋务运动时期创办的汉阳铁厂,它是中国最早的现代钢铁厂,也是亚洲最早最大的现代钢铁企业,其产品行销美国、澳大利亚及南洋各国,被西方称为“东亚雄厂”。

1938年,重钢从武汉西迁至重庆大渡口,73年后,重钢完成至长寿新区的全部搬迁,老厂区将转身成为集酒店、高档写字楼、住宅开发为一体的滨江商务居住区。

从煤铁工业看洋务运动民用工业的性质洋务运动,又称自强运动,是指1861年(咸丰十年底开始)至1894年,清朝政府内提倡“中学为体,西学为用”的洋务派在全国各地掀起的“师夷之长技以制夷”的改良运动。

维护封建统治,在客观上具有一定程度的资本主义倾向。

洋务运动民用工业中有代表性的煤铁工业就要算开平煤矿和汉阳铁厂了。

前者是1878年直隶总督、北洋大臣李鸿章筹办的开平矿务局唐山矿,是中国大陆上第一个用机械开凿、西法开采的矿井。

后者是1890年湖广总督张之洞督办的钢铁企业,是当时中国第一家,也是最大的钢铁联合企业,从此,中国钢铁工业蹒跚起步,被西方视为中国觉醒的标志。

关于洋务运动的种种问题,从它开始之前到改革开放三十年的今天就一直是学术界讨论的焦点问题,仅仅1989年10月的第五届洋务运动学术研讨会就收录提交论文90余篇。

但是,单单从一个小部门开始研究洋务性质的成果也并非浩如江海。

从这个角度看,洋务运动民用工业的性质是带有浓厚封建性的官僚资本主义。

一、洋务运动民用工业的资本主义性质第一,从洋务运动民用工业的产品来说,它的部分产品是商品,进入市场流通。

马克思政治经济学中说:商品是用来交换的劳动产品。

很显然,不论是开平煤矿还是汉阳铁厂的产品,不像阳光、空气和水一样是大自然中固有的,而是通过工人或是采掘或是加工的劳动而生产出来的,都属于劳动产品。

虽然洋务派建设民用工业目的之一是为了支持军用工业,看起来是清政府内部自产自用,但其部分产品是用于交换的。

虽没有直接而具体的数据支持,但可以从另一个角度看。

有数据称:汉阳铁厂从兴建、投产至1895年,总计投资白银达588万两以上,生产的钢铁卖出后获银24825 两,占投产两年开支的1.55%。

⑴可知,汉阳铁厂的产品的确是进入流通市场的,是用于交换的,而且还是个赔本生意。

商品生产是资本主义发生和发展的起点,是资本主义社会中最常见、最普通的现象,是资本主义经济的细胞。

因此,洋务运动民用工业有资本主义性质。

找寻历史真相:汉阳铁厂选址问题再探讨

左世元;姚琼瑶

【期刊名称】《湖北理工学院学报(人文社会科学版)》

【年(卷),期】2014(000)005

【摘要】按照近代钢铁企业布局的一般规律,汉阳铁厂的选址应放在大冶,但在决策过程中,张之洞却打破这一常规,将铁厂厂址择定在煤铁皆缺的汉阳。

如果仅从决策的随意性或为加强对铁厂控制的政治动机等方面进行解释,显然有失偏颇,不符合历史的真实情境。

因此,只有重新解读历史史实,并结合当时的社会政治制度、当事者的知识结构及思维观念等,才能找寻到历史的真相。

【总页数】5页(P6-10)

【作者】左世元;姚琼瑶

【作者单位】湖北理工学院长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心,湖北黄石435003; 湖北师范学院汉冶萍研究中心,湖北黄石435002;湖北理工学院马克思主义学院,湖北黄石435003

【正文语种】中文

【中图分类】K207

【相关文献】

1.找寻历史真相:汉阳铁厂选址问题再探讨 [J], 左世元;姚琼瑶;

2.乌克兰“大饥荒”:不仅是个历史真相问题——兼析历史问题的政治化 [J], 李燕

3.历史书写、历史记忆与历史真相——对白石江之战相关问题的考察 [J], 郑千山;

丁存金

4.晚清汉阳铁厂选址问题刍议 [J], 王智;许晓斌

5.档案中找寻历史真相 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1893年9月建成投产汉阳大别山下汉阳铁厂高清晰老照片

点击图片可见高清晰老照片

汉阳铁厂(湖北省)

在汉阳大别山下展开的烟囱群所包围的现代工厂是汉冶萍公司的事业之一的汉阳铁厂。

有时就凭四基熔矿炉年产钢、生铁竟高达二十万吨,可是近来受战乱和政变之祸全归于荒废了。

(以上日语解说词由冯忠宝试译)

以下资料来源百度百科《汉阳铁厂》:

1890年由湖广总督张之洞主持在湖北大别山下动工兴建,1893年9月建成投产。

全厂包括生铁厂、贝色麻钢厂、西门士钢厂、钢轨厂、铁货厂、熟铁厂等6个大厂和机器厂、铸铁厂、打铁厂、造鱼片钩钉厂等4个小厂。

创办经费最初定为246万余两,1892年清政府增拨42万两,到建成时,实际支出500万两左右。

因计划不周,所购设备不适于炼制大冶铁矿提供的含磷较高的矿砂,所炼钢料不符合铁路钢轨的要求,钢铁生产陷入困境。

1896年4月该厂改为官督商办企业。

为解决材料和设备问题,1898年开发江西萍乡煤矿,用马丁炉改造全厂冶炼设备,以制造钢轨。

由于此项改造耗资巨大,1898年向德国资本求贷,1899年与日本签订“煤焦铁矿石互售合同”。

1904年又以大冶矿山作抵,不断向日本资本借贷。

至辛亥革命前,有炼铁炉3座,炼钢炉6座,约年产生铁8万吨,钢近4万吨,钢轨2万余吨。

抗日战争时期,汉阳铁厂部分冶炼设备内迁重庆,其余被日军侵占。

抗战胜利后,国民党政府接收,作为敌伪产业清理结束。

汉阳铁厂遗址在现今武汉市汉阳区琴台大道。

政治与经济之间:清末汉阳铁厂厂址定位问题新解——汉阳铁厂(汉冶萍公司)生产布局…内容提要:中国近代最大的钢铁厂为何定址于汉阳大别山下?决策者张之洞当时的说法(主要着眼于督察管理)一直为一般学者所接受。

本文认为,张氏的说法受特定政治环境的影响,并未透露其主要动机。

张之洞放弃在大冶设厂之主要原因,乃是由于同李鸿章、盛宣怀矛盾激化的结果。

后又受武汉地区社会文化环境与自然地理条件的制约,遂将铁厂设于汉阳大别山下。

汉阳铁厂之布局,是当时特定的人文自然因素综合作用的结果,其中传统政治因素的影响尤为突出。

主题词:汉阳铁厂厂址定位张之洞一流行观点及其史料依据拙文业已阐明:张之洞在粤原定炼铁机炉之所以移设湖北,并非如人们通常所认为的那样,由于继任粤督李瀚章不喜洋务,遇事推诿,亦非出于张氏本人之初衷,而是清廷中枢,特别是由醇亲王奕?X所主持之总理海军事务衙门(即海署),为了扶植张之洞以抑制李鸿章淮系势力过于膨胀,并考虑到湖北地区矿产资源、地理位置以及交通条件等方面的优势,而作出的一项重要决策。

[1] 接下来,钢铁厂放弃了铁矿所在地大冶而选择武汉地区,并最终定址于汉阳龟山(又称大别山)脚下,这一中观、微观层面的决策,则是由湖广总督张之洞作出的。

汉阳铁厂的选址历来引起人们的争议,褒之者或贬之者多致力于争辩厂设大冶或汉阳究竟孰优孰劣。

至于张氏这一选择的原因,却未受到研究者足够的重视。

张之洞为什么要放弃大冶而将铁厂设在武汉呢?光绪十六年四月八日,张之洞致电盛宣怀,决定放弃大冶,将铁厂设在武昌省城附近。

他对自己的这一决定进行了解释:铁厂宜设武昌省城外。

黄石港地平者洼,高者窄,不能设厂,一也。

荆、襄煤皆在上游,若运大冶,虽止多三百余里,回头无生意,价必贵,不比省城。

钢铁炼成,亦须上运至汉口发售,并运至省城炼枪炮。

多运如煤下行,铁矿上行,皆就省城,无重运之费,二也。

大冶距省远,运煤至彼,运员收员短数搀假,厂中所用以少报多,以劣充优,繁琐难稽,三也。

厂内员司离工游荡,匠役虚冒懒惰,百人得八十人之用,一日作半日之工,出铁既少,成本即赔,四也。

无人料理,即使无弊,制作亦必粗率,不如法炼成;制成料物,稍不合用,何从销售?五也。

铁厂、炮厂、布局三厂并设,矿物、化学各学堂并附其中,安得许多得力在行大小委员分投经理?即匠头、翻译、绘、算各生亦不敷用。

三厂若设一处,洋师、华匠皆可通融协济,煤厂亦可公用,六也。

官本二三百万,常年经费货价出入亦二百余万。

厂在省外,实缺大员,无一能到厂者。

岁糜巨款,谁其信之?若设在省,则督、抚、司、道皆可常往阅视,局务皆可与闻。

既可信心,亦易报销,七也。

此则中法,非西法。

中法者,中国向有此类积习弊端,不能不防也。

即使运费多二三万金。

而工作物料虚实优劣,所差不止数十万金矣。

白(指洋矿师白乃富,引者注)议为是。

[2]①此电所列的七条理由包括自然地理条件、运输费用、监督管理及人才综合利用等方面,内容相当全面。

后来张氏虽略有补充,但大抵仍不出以上范围。

[3]②著名学者全汉?N先生对铁厂定址于汉阳持批评态度。

他认为:“为节省原料运输的费用,铁厂自以设立在铁矿所在地的大冶县为较妥当。

”在谈到张之洞何以将铁厂设在汉阳时,全先生引述上录张氏电文后指出,“综观张氏列举的七个理由中,有四个(三、四、五、七)完全著眼于铁厂管理方面。

换句话说,因为他须驻在武昌,不愿铁厂厂址距离他太远,以致管理不周,弊漏丛生,故放弃距离较远的大冶,而选择近在口尺尺的汉阳来建厂。

”[4] 代鲁先生则对铁厂选址予以肯定。

他认为,“张之洞之所以选择省城设厂,是有他相当考虑的,而这些考虑也是有一定道理的”。

设厂汉阳,“比单从‘就铁’一说更精细,也更节费”;“完全符合当年我国通晓近代科技人才奇缺,而一般员司人等又深染官场恶习这一国情”,“这又是张之洞高出他人一筹之处。

”[5] 显而易见,两位学者虽对铁厂厂址定位有着截然不同的评价,但却均以张氏上述说法作为解释铁厂定位的依据。

诚然,上引张之洞电文,包括稍后不久张氏本人的有关文献,系决策者当时留下的原始材料,其史料本身的真实性不容置疑。

问题在于,作为特定政治氛围中的产物,该电文是否毫无保留地反映了张之洞决策时的真实想法?在这些公开的理由背后,张氏是否还有某种不可言说的隐衷?对此,我们实有进一步探讨的必要。

二一条关键史料之辨析光绪十五年十二月三十日,张之洞郑重承诺将粤省原定机炉移鄂兴办。

对于铁厂厂址问题,他表示:“将来大冶煤便即置大冶,若大冶煤艰,湘煤湘铁尚合算,即设武昌省城外江边。

”[6] 表明起初张氏对此并无定见。

直到光绪十六年七月,张氏才最终决定厂设汉阳。

这一期间张氏意见不断变化,大致可以分为三个阶段:第一阶段,从光绪十五年底至光绪十六年四月初止,张氏由初无定见到计划“运煤就铁”,在大冶设厂。

[7] 第二阶段,从光绪十六年四月初八日至五月底,张氏决定放弃大冶,另在武昌省城附近择地设厂。

此间张氏主要在武昌省城附近塘角地方、省城外东南汤生湖边金鸡垸等地斟酌、徘徊,终于被迫放弃在武昌省城附近设厂的打算。

五月底至七月份为第三阶段,这一时期张氏将目光由武昌转向汉阳,并最终定计设厂于汉阳龟山(又称大别山)脚下。

很明显,其间张之洞的态度有两次重大转变:一是四月八日放弃大冶,转向武昌;二是五月底由武昌转向汉阳。

尤以第一次转变最为关键。

上引四月八日张之洞电文,即为张氏决定放弃大冶时对盛宣怀所作的解释。

我们不妨将之纳入张氏决策的全过程当中,并结合当时具体的社会政治背景与自然地理环境,加以考察。

其一,大冶黄石港一带是否确无适宜之地?张电中第一条理由即为“黄石港地平者洼,高者窄,不能设厂”。

后来张之洞又举光绪初年盛宣怀与博师敦(一作郭师敦)之勘矿报告,以及当时徐建寅(字仲虎,近代著名化学家徐寿之子)等的测绘情况,进一步加以说明。

[8] 从表面上看,似乎张氏的决定充分尊重了专家们的意见,是受当地自然地理环境限制不得不然的结果。

其实不然。

首先,张氏所提到的《郭师敦勘矿报告》,今尚可见,该报告中说:寻觅安置熔炉之地,沿江一带类皆低洼,惟黄石港东首半英里外基地一方为合式。

该处土下原系坚石,正可就其培筑安炉。

地近江滨,而基址颇高,较诸左近各处高下相去约有数尺,虽江水涨时亦不致有浸淹厂所之虞。

再,灰石矿山在该处东首一英里,以供化铁尤为近便。

而装运应用机器及煤角力矿石,无不皆便。

[9] 我们从中似难得出该处并无善地的结论。

至于徐建寅当时的测绘结果,今已找不到第一手材料予以说明,但我们可以从光绪十六年八日二十日徐氏给盛宣怀的私人信件中看出其大致情形。

信中说:“如煤、铁、灰石均聚一隅,自应在黄石港设炉,而香帅偏信白乃富之邪说,以在距省相近者为合用,现已决计在汉阳矣。

”[10] 字里行间,流露出对张之洞设厂汉阳的强烈不满,我们很难相信,“大冶江边无适宜之地”会是这位中国专家测绘出来的结论。

实际上,后来铁厂商办之后,郑观应(一作郑官应)及其所雇洋矿师马克斯等即在大冶附近觅得适宜厂地多处。

[11] 而且后来汉冶萍公司也确曾在大冶选定新厂址,添设大型铁炉,冶炼生铁。

[12] 这都有力地证明了张氏此说并非实情。

此外,还应指出,张氏在三月份曾多次声称,铁厂拟“运煤就铁”,在大冶附近设厂。

而适宜的厂地是铁厂设立之先决条件,倘若大冶附近果真无一善地,则张氏本人三月份之主张岂非儿戏?可见,张氏这一说法不过是有意搪塞之辞。

其二,就运费而言,厂设大冶或武汉地区,二者究竟孰省孰费?对于这一问题,学者们存在着不同的看法。

笔者在此暂不作深究,仅需指出一点,即张氏本人对于厂设武汉会比设在大冶造成运费更钜,实有清醒的认识。

上引电文中张氏就直言不讳地指出:“即使运费多二三万金,而工作物料虚实优劣,所差不止数十万金矣。

”类似的说法,张氏稍后的文件中亦多次出现。

[13] 很显然,节省运费并非张氏决策时之主要动机。

张电文中第二条理由从运费着眼,其实不过强作辩解而已。

其三,厂设武汉,是否真是为了便于督察管理?正如全汉?N先生所说的那样,张电中第三、四、五、七条理由均从管理方面着眼。

张氏对晚清社会吏冶腐败、员司作弊的揭示可谓入木三分,且武汉乃张氏督署所在之地,督察管理自较大冶为便。

因此,这些理由颇能引起后人“了解之同情”。

然而,应该指出的是,张之洞这一解释与他本人三月十七日致李鸿章电文中的说法前后矛盾。

当时他已明确表示:“故鄂事以运煤就铁为宜。

从前博师敦勘议,亦拟运荆煤就冶铁也;且距省城近,经理较便。

”[14] 而相隔不到一月,他却罗列了一大堆在大冶设厂管理不便的理由!以张之洞丰富的政治经验和社会阅历,他对当时官场之腐败早有认识,决不至于等到筹办铁厂过程中才突然意识到这一点,并因之改变自己的主张。

姑且不论厂设武汉是否真能有效地抑制腐败,此说殊不足以令人信服。

张氏决策的变化,显然另有原因。

其四,设厂武汉,是否是由于当时人才匮乏而造成的?张电所列第六条理由即从人才角度着眼,认为当时湖北并设三厂,人才缺乏,必须三厂并设一处,方可通融协济,且可共用煤厂等公用设施。

应该承认,张之洞的这一见解比较符合当时的实际情况,三厂集中布局,确有其合理性。

后来张氏的确将铁厂、枪炮厂和织布局一并设在武汉。

这一理由似非虚言,但若说张之洞竟会因此而改变主意,放弃大冶,则不免言之太过。

人才匮乏,是当时洋务派人士竞相谈论的话题,张氏自不例外。

早在光绪十六年闰二月间,张之洞就已经“筹建枪炮厂于汉阳大别山下”,“筹建织布局于武昌城外”,[15] 初步将枪炮厂、织布厂厂址确定了下来。

而在三月份,张之洞却计划将铁厂设于大冶。

可见,人才匮乏问题对张之洞决策的影响实际上是相当有限的。

我们并不能将之作为张氏改变主意的主要原因。

显然,张之洞这一电文,不过是特定政治环境下的一篇“官样文章”,殊不足以说明历史之真相。

张氏之决策,实有某种不可言说之内心隐曲。

然则,导致张之洞突然放弃大冶,并将铁厂改设武汉的主要原因是什么呢?在回答这一问题之前,我们不妨再看一看时人曾经有过的另外两种不同的看法或揣测。

一种看法将之归于洋矿师白乃富的影响。

譬如上文所引徐建寅的信中,即将张之洞在汉阳设厂,看作是“香帅偏信白乃富之邪说”的结果。

盛宣怀之侄盛春颐,当时在张之洞手下办事,他也曾写信告诉盛宣怀:“白乃富拟在武汉设厂炼铁,帅意颇以为然。

”[16] 张之洞本人也曾多次声明,在武汉设厂系根据洋矿师白乃富的意见。

[17]②平心而论,武昌、汉阳地近汉口租界,城市繁荣,洋人生活较便利,安全也较有保障。

大冶一带风气未开,士绅及民众大多保守排外。

据陪同者的记载,白乃富在大冶、武昌(今湖北鄂州市)等地勘矿就曾险些被当地民众砖抛头上。

[18]③白氏主张在武汉设厂,当属可信。

张之洞后来也补充说明,如果厂设大冶,“洋匠亦不能深入”。

[19]④作为当时湖北引进的少数几名外籍专家之一,白氏的意见自有一定的影响力。