祛湿剂邓

- 格式:pptx

- 大小:146.64 KB

- 文档页数:45

中医《方剂学》祛湿剂(清热祛湿)——甘露消毒丹(一名普济解毒丹,录自(《温热经纬》)一、组成飞滑石十五两(450克)、绵茵陈十一两(330克)、淡黄芩十两(300克)、石菖蒲六两(180克)、川贝母、木通各五两(各150克)、藿香、射干、连翘、薄荷、白豆蔻各四两(各120克)。

二、用法各药晒燥,生研细末。

每服三钱(9克),开水调服,日二次;或以神曲丸如弹子大(9克重),开水化服。

三、歌括甘露消毒蔻藿香,茵陈滑石木通菖;芩翘贝母射干薄,湿热留连正治方。

四、功用利湿化浊,清热解毒。

五、主治湿温时疫,邪在气分。

发热困倦,胸闷腹胀,肢酸咽肿,身黄,颐肿口渴,小便短赤,吐泻,淋浊,舌苔淡白或厚腻或干黄者。

六、方解本方主治乃湿温、时疫之邪留恋气分,湿热并重之证。

湿热交蒸,故身热倦息,肢体酸楚;湿蔽清阳,阻滞气机,故胸闷腹胀,甚或上吐下泻;热毒上壅,则咽颐肿痛;热为湿遏,郁阻于内,不得发越,故郁而发黄;小便短赤、舌苔黄腻,皆为湿热内蕴之象。

治宜利湿化浊,清热解毒。

故方中重用滑石、茵陈蒿、黄芩三药,其中滑石清利湿热而解暑;茵陈清热利湿而退黄;黄芩清热解毒而燥湿;余以石菖蒲、白豆蔻、藿香、薄荷芳香化浊,行气悦脾;射干、贝母降肺气,利咽喉;木通助滑石、茵陈清利湿热;连翘协黄芩清热解毒。

诸药相伍,重在清解渗利,兼事芳化行气,理肺利咽。

如此则湿邪得利,毒热得清,悦脾泄肺,行气化浊,用治湿温时疫,湿热并重者,最为相宜。

本方在夏令暑湿季节最为常用,王士雄赞之曰:“此治湿温时疫之主方也。

”临床运用以身热困倦,口渴尿赤,苔白厚腻或干黄为辨证要点。

凡湿温、暑温挟湿、时疫及现代医学之肠伤寒、黄疸型传染性肝炎、胆囊炎、急性胃肠炎等证属湿热并重者,皆可以本方加减治之。

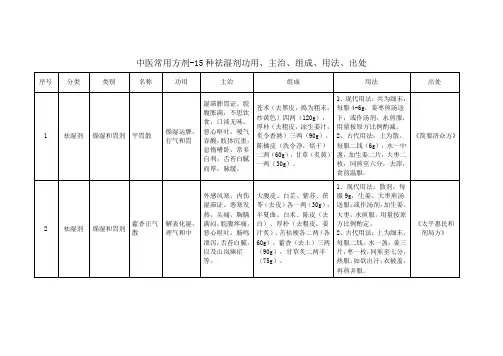

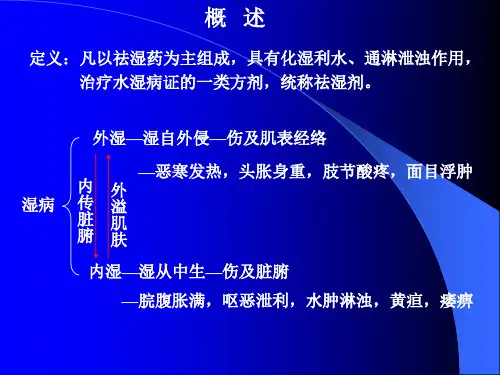

第十六单元祛湿剂(一)概述1.祛湿剂的适用范围凡以祛湿药为主组成,具有化湿利水、通淋泄浊等作用,治疗水湿病证的方剂,统称袪湿剂。

属于“八法”中“消法”。

湿邪为病,有外湿、内湿之分。

外湿者,每因居处湿地,或冒雨涉水,感受湿邪所致。

症见恶寒发热,头胀身重,肢节酸痛,或面目浮肿等,多为肌表为病。

内湿者,每因恣食生冷,过饮酒酪,湿困脾胃,中阳不振所致。

症见脘痞腹满,呕恶泻痢,黄疸淋浊,足跗浮肿等,多属脏腑为病。

2.祛湿剂的应用注意事项(1)肌表与脏腑,表里相关。

表湿甚者可以内传脏腑,内湿重者亦可外溢肌肤。

病情又有寒化、热化、属虚、属实、夹风、夹暑等复杂变化。

故治湿之法,当结合部位、虚实寒热、兼夹等因素。

(2)湿邪最易阻滞气机,故多配伍理气之品。

(3)祛湿剂多由芳香温燥或甘淡渗利之品组成,易耗伤阴津,故素体阴虚津亏、病后体虚以及孕妇应慎用。

(二)燥湿和胃剂平胃散《简要济众方》【组成】苍术四两厚朴三两陈橘皮二两甘草炙,一两【功用】燥湿运脾,行气和胃。

【主治】湿滞脾胃证。

脘腹胀满,不思饮食,口淡无味,恶心呕吐,嗳气吞酸,肢体沉重,怠惰嗜卧,常多自利,舌苔白腻而厚,脉缓。

【配伍意义】本方为治疗湿滞脾胃的基础方。

以燥湿运脾为主,兼以行气和胃,使气行则湿化。

苍术为君,辛香苦温,入中焦,能燥湿健脾,使湿去则脾运有权,脾健则湿邪得化。

湿邪阻碍气机,且气行则湿化,故臣以厚朴,芳化苦燥,行气除满化湿;与苍术相伍,行气以除湿,燥湿以运脾,使滞气得行,湿浊得去。

陈皮为佐,理气和胃,燥湿醒脾,助苍术、厚朴之力。

佐使以甘草,调和诸药,且能益气健脾和中。

姜、枣为佐,生姜温散水湿且能和胃降逆,大枣补脾益气以助甘草培土制水之功;姜、枣相合尚能调和脾胃。

综合全方,燥湿与行气并用,而以燥湿为主。

燥湿以健脾,行气以祛湿,使湿去脾健,气机调畅,脾胃自和。

藿香正气散《太平惠民和剂局方》【组成】大腹皮白芷紫苏茯苓各一两半夏曲白术陈皮厚朴苦桔梗各二两藿香三两甘草炙,二两半【功用】解表化湿,理气和中。

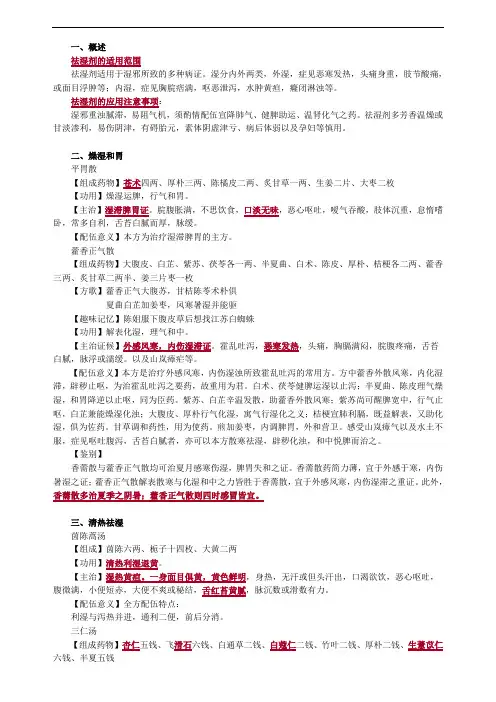

一、概述祛湿剂的适用范围祛湿剂适用于湿邪所致的多种病证。

湿分内外两类,外湿,症见恶寒发热,头痛身重,肢节酸痛,或面目浮肿等;内湿,症见胸脘痞满,呕恶泄泻,水肿黄疸,癃闭淋浊等。

祛湿剂的应用注意事项:湿邪重浊腻滞,易阻气机,须酌情配伍宣降肺气、健脾助运、温肾化气之药。

祛湿剂多芳香温燥或甘淡渗利,易伤阴津,有碍胎元,素体阴虚津亏、病后体弱以及孕妇等慎用。

二、燥湿和胃平胃散【组成药物】苍术四两、厚朴三两、陈橘皮二两、炙甘草一两、生姜二片、大枣二枚【功用】燥湿运脾,行气和胃。

【主治】湿滞脾胃证。

脘腹胀满,不思饮食,口淡无味,恶心呕吐,嗳气吞酸,肢体沉重,怠惰嗜卧,常多自利,舌苔白腻而厚,脉缓。

【配伍意义】本方为治疗湿滞脾胃的主方。

藿香正气散【组成药物】大腹皮、白芷、紫苏、茯苓各一两、半夏曲、白术、陈皮、厚朴、桔梗各二两、藿香三两、炙甘草二两半、姜三片枣一枚【方歌】藿香正气大腹苏,甘桔陈苓术朴俱夏曲白芷加姜枣,风寒暑湿并能驱【趣味记忆】陈姐服下腹皮草后想找江苏白蜘蛛【功用】解表化湿,理气和中。

【主治证候】外感风寒,内伤湿滞证。

霍乱吐泻,恶寒发热,头痛,胸膈满闷,脘腹疼痛,舌苔白腻,脉浮或濡缓。

以及山岚瘴疟等。

【配伍意义】本方是治疗外感风寒,内伤湿浊所致霍乱吐泻的常用方。

方中藿香外散风寒,内化湿滞,辟秽止呕,为治霍乱吐泻之要药,故重用为君。

白术、茯苓健脾运湿以止泻;半夏曲、陈皮理气燥湿,和胃降逆以止呕,同为臣药。

紫苏、白芷辛温发散,助藿香外散风寒;紫苏尚可醒脾宽中,行气止呕,白芷兼能燥湿化浊;大腹皮、厚朴行气化湿,寓气行湿化之义;桔梗宣肺利膈,既益解表,又助化湿,俱为佐药。

甘草调和药性,用为使药。

煎加姜枣,内调脾胃,外和营卫。

感受山岚瘴气以及水土不服,症见呕吐腹泻,舌苔白腻者,亦可以本方散寒祛湿,辟秽化浊,和中悦脾而治之。

【鉴别】香薷散与藿香正气散均可治夏月感寒伤湿,脾胃失和之证。

香薷散药简力薄,宜于外感于寒,内伤暑湿之证;藿香正气散解表散寒与化湿和中之力皆胜于香薷散,宜于外感风寒,内伤湿滞之重证。

方剂学——第十六单元祛湿剂细目一概述要点一祛湿剂的适用范围祛湿剂适用于湿邪所致的多种病证。

要点二祛湿剂的应用注意事项湿邪重浊腻滞,易阻气机,须酌情配伍宣降肺气、健脾助运、温肾化气之药。

祛湿剂多芳香温燥或甘淡渗利,易伤阴津,有碍胎元,素体阴虚津亏、病后体弱以及孕妇等慎用。

细目二燥湿和胃要点一平胃散《简要济众方》【组成】苍术四两厚朴三两陈橘皮二两甘草(炙)一两【功用】燥湿运脾,行气和胃。

【主治】湿滞脾胃证。

脘腹胀满,不思饮食,口淡无味,恶心呕吐,嗳气吞酸,肢体沉重,怠惰嗜卧,常多自利,舌苔白腻而厚,脉缓。

【组方原理】君:苍术—燥湿运脾。

臣:厚朴—燥湿行气。

佐使:陈皮—理气和胃,燥湿醒脾。

甘草、生姜、大枣—补中调药。

方歌:平胃散内君苍术,厚朴陈草姜枣煮,燥湿运脾又和胃,湿滞脾胃胀满除。

趣记:三猪皮厚三术皮厚。

【附方】不换金正气散较平胃散多藿香、半夏二味,故燥湿和胃、降逆止呕之力益著,兼可解表,用于湿邪中阻,兼有表寒之证。

柴平汤即小柴胡与平胃散合方,功在和解少阳,燥湿化痰,用于治疗素多痰湿,复感外邪,寒多热少之湿疟。

要点二藿香正气散《太平惠民和剂局方》【组成】大腹皮白芷紫苏茯苓各一两半夏曲白术陈皮厚朴(姜汁炙)苦桔梗各二两藿香三两甘草(炙)二两半【功用】解表化湿,理气和中。

【主治】外感风寒,内伤湿滞证。

霍乱吐泻,恶寒发热,头痛,胸膈满闷,脘腹疼痛,舌苔白腻,脉浮或濡缓。

以及山岚瘴疟等。

【组方原理】君:藿香—外散风寒,内化湿滞,辟秽止呕。

臣:白术、茯苓、半夏曲、陈皮—健脾理气燥湿。

佐:紫苏、白芷—外散风寒;行气止呕,燥湿化浊;大腹皮、厚朴—行气化湿;桔梗—宣肺利膈。

使:甘草、姜、枣—内调脾胃,调和药性。

方歌:藿香正气腹皮苏,甘桔陈苓朴白术,夏曲白芷加姜枣,风寒暑湿并能除趣记:霍(元甲)半夜三更指令陈(真)捕大腹猪。

霍(元甲)半叶三梗芷苓陈(真)朴大腹术。

【鉴别】香薷散与藿香正气散均可治夏月感寒伤湿,脾胃失和之证。

邓中甲方剂学讲稿:祛湿剂之清热祛湿:三仁汤、甘露消毒丹、连朴饮邓中甲方剂学讲稿邓中甲方剂学讲稿三仁汤一类《温病条辨》主证分析:湿重于热证。

三仁汤是个名方,一类方。

温病学派吴鞠通的《温病条辨》。

这个三仁汤是湿热病。

《温热经纬》曾经提到,湿热的形成,有外感、内伤两类。

《温热经纬》这段话讲它的成因。

太阴内伤,湿饮停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。

(《温热经纬》)这段话简单的讲了湿热形成的两个途径,一个太阴内伤,也就是说脾胃内伤,不能正常运化湿邪,湿饮就可以停聚,这是产生内湿的一个基础。

客邪再至,那由于气候因素,或者居住环境等因素,造成外来的湿邪侵犯人体,客邪再至,这样内在的湿邪和外来的湿热之邪相结合,内外相引,故病湿热。

所以它提出了湿热产生有内外两类因素。

这前面我们也提到过。

湿热侵犯人体,特别是跟外湿有关,又引动内湿,内外结合的。

这里我们要区分它的湿热的轻重。

三仁汤证,从原方在原书里提出来,它所主治证候有两个特点:1、湿温病初起。

比如提出它湿温初起或暑温挟湿。

暑温,暑天,暑热,暑天本身多雨。

我们说暑多挟湿,甚至于暑必挟湿。

所以在暑温或湿温初起,或暑温挟湿证这类证,都跟外来的气候,外邪特点有关。

跟外邪引起的湿热有关。

所以外来之邪侵犯人体,人体的肺卫、体表首当其冲。

这第一点要注意的。

它多侵犯体表,侵犯上焦为主。

所以有的时候三仁汤证把它叫“上焦湿热”。

2、它湿热的比例,是湿重于热。

所以说湿重于热证。

湿热阴阳两种病邪,它以阴邪湿邪为主的。

这个往往在湿热病的初起时候。

外来湿邪侵犯到人体的体表上焦。

这是三仁汤证,湿温初起或暑温挟湿初起阶段。

有这样两个特点。

一个多出现表卫症状。

所以有时称它上焦湿热,有表卫症状。

一个它是湿重于热。

是它病邪侧重上一个特点。

湿重于热证:①湿遏卫阳头痛恶寒,身重疼痛,肢体倦怠;②湿阻气机→ 胸闷不飢;③湿热交蒸→ 午后身热,面色淡黄;④舌脉:苔白不渴,脉弦细而濡从临床表现来看,三仁汤证是一个湿遏卫阳,有就是说,从侵犯体表,侵犯上焦,它可以有一组类似于表证,特别有点类似于表寒证,但不是外感风寒。

祛湿药和方剂凡具有祛除湿邪作用的药物,都叫祛湿药,以祛湿药为主组成的方剂,叫做祛湿剂。

运用祛湿的药、方以祛除湿邪,治疗水湿证的治法,叫做祛湿法。

湿邪为病,有外湿与内湿之分。

外湿者,每因久处低湿,或淋雨涉水,湿邪侵入肌表所致,症见恶寒发热,头胀脑重,肢体浮肿,身重疼痛等,多属肌表经络之病;内湿者,每因过食生冷,酒酩过度,致脾阳失运,湿从内生,症见胸痞腹满,呕恶黄疸,泄痢淋浊,足跗浮肿等,多属脏腑气血之病。

但表湿重可以入侵脏腑,内湿重可以影响肌表,故外湿与内湿往往相因互见,不能截然划分。

湿病范围广泛,可泛滥各处而有湿滞脾胃、小便不利、水肿、淋浊、痰饮等不同病证,又困体质不同,湿证可有兼寒兼热之不同。

湿邪在上在外者,宜微汗以解之;湿邪滞于脾胃者,宜芳香化湿或健脾除湿;小便不利、水肿、淋浊诸证,宜利水渗湿法;湿兼热者,宜清热利湿法;兼寒者,宜湿化水湿法。

以下按芳香化湿、淡渗利湿、清热利湿三方面分述。

使用祛湿药和方剂的注意事项:1.治疗水湿证宜联系有关脏腑,辩证施治。

人体中,主水在肾,制水在脾,调水在肺,水湿病与肾脾肺有密切联系。

如肾虚水泛,需配伍温补肾阳的药;脾虚生湿需配伍补气健脾药;肺失宣降,水失输布,则需配伍宣降肺气药。

2.湿邪其性重浊粘腻,易阻碍气机,故在祛湿剂中,往往配伍行气药,即“气行湿自化”之意。

3.祛湿药及方,多属辛香温燥,或甘淡渗利之品,易伤耗阴津。

对阴虚津亏之证,虽受湿邪,不宜过分利用,以免阴津愈伤,即使必要,亦应配伍使用。

病后体虚或孕妇均应慎用,虽需祛湿利水,亦应配伍健脾之品,以兼顾正气。

(一)祛湿药1.芳香化湿药本类药物气味芳香,性温而燥,芳香能助脾健运,燥可去湿,故有芳香化湿,辟秽除浊的作用。

适用于湿浊内阻,脾为湿困,运化失职所致的胸腹痞闷,食少体倦,口淡不渴,或呕吐泛酸,大便溏泄,舌苔白腻等证。

常用的药物有霍香、佩兰、白豆寇、苍术等。

藿香《别录》为唇形科一年生或多年生草本植物藿香的全草。