明清帝国的交替

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:2

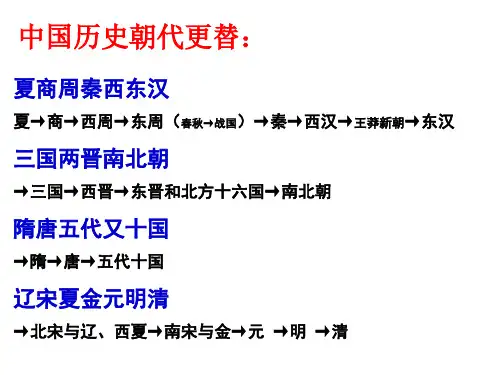

明清交替帝国的兴衰一、背景介绍明清交替是中国封建历史中的重要时期,明代是最后一个中央集权的封建王朝,而清代则是中国历史上最后一个封建王朝。

这一时期的帝国兴衰充分展现了社会政治、经济文化的变迁和演变。

本文将从政治制度、地方自治、农业经济、商业发展和文化交流等方面,分析明清交替帝国的兴衰原因和影响。

二、政治制度的变迁明代中央集权体制的瓦解是明清交替的重要原因之一。

明朝晚期,由于内外因素的影响,明政府官员腐败,财政困难,民变频发。

而明神宗皇帝任用的号称“万历新法”的张居正变法措施,虽然在当时有一定效果,但未能解决根本问题。

政府的无力应对,引发了明末农民起义的爆发,这最终导致了明朝的灭亡。

而清朝建立后,清帝采取的政策是继承明朝制度,融合汉族文化,并在政治上实行“满汉分治”,这一制度对帝国的兴衰产生了巨大影响。

三、地方自治的演变明末时期,农民起义的影响深远地影响了地方政权的形成。

随着社会动荡的加剧,一些地方官员和豪绅势力开始脱离明朝中央的控制,形成了一批地方性的政权。

明朝末年,李自成带领农民军攻入北京,建立了大顺政权。

同样,张献忠也在西南地区建立了大西政权。

这些地方割据与封建王朝的中央集权产生矛盾,最终导致了明朝的覆灭。

而在清朝时期,清朝政府通过推行管辖制、设立驻防机构、设立大小王府等办法,加强对各地地方势力的控制,有效地维护了帝国的统一和稳定。

四、农业经济的发展明朝和清朝在农业经济方面都有着较为显著的差异和变化。

明朝时期,农业是国民经济的最重要支柱,农田开垦、农业技术的进步、农民起义的冲击等因素,都推动了明朝农业经济的繁荣。

而到了清朝时期,由于形势的变化和政策的调整,农民的负担加重,农田减少,农业生产遇到了困难。

尽管清政府采取了一系列措施来保护农民权益和提高农业生产力,但茶叶、棉花、烟草等农作物的种植却逐渐被商业经济取代,使农业经济在帝国的整体经济格局中不断边缘化。

五、商业发展与对外贸易明清交替时期,中国的商业发展和对外贸易发生了显著的变化。

明清的明清交替与政治变革明清交替是中国历史上一段重要的转折时期,这一时期涉及到了政治、社会、经济等多个方面的变革。

明朝时期的政治制度以世袭制为主,而清朝则采取了满洲人的政治体系。

这一交替背后的政治变革对中国历史产生了深远的影响。

一、明朝政治体制的特点明朝政治体制以皇帝为核心,实行世袭制。

朝廷设置六部、都察院等机构,负责管理国家办事。

尽管明朝开启了科举制度,但由于乡试、会试、殿试内容较为狭窄,结果导致了文人官员政治地位的局限。

二、清朝建立与政治制度变革1. 中国历史上最后一个封建王朝-清朝的建立1644年明朝灭亡,清朝建立。

清朝政权最早由满洲人所建立,皇帝以康熙为首先以清朝王朝实质上站稳了脚位。

康熙、雍正、乾隆时期,尤其是乾隆时期,政权稳定、政治中枢掌握小功能特权阶层,确立了清朝政权的统治地位。

2. 清朝政治体制的特点清朝统治者坚持满汉分治的政策,将满洲人与汉族人划分开来。

统治手段及治理方式亦不同。

清朝实行的是康熙及乾隆时期的封建君主专制制度。

三、明清交替对政治变革的影响1. 中央集权程度的改变明朝时期以皇权为中心,官僚阶层的过硬挤压削弱了中央集权的力度,在政治上导致了明朝政权的疲软。

而清朝的统治者通过实行满洲制度加强了中央集权。

清朝政治体制从根本上提升了统治者的权力。

2. 官僚体制的变化明朝时期,士人官僚的地位很高,但由于科举考试局限以及儒家思想的束缚,士人官僚们很难成为改革推动者。

而清朝则采用了满洲的官僚制度,并且开始适应汉族士人的参与。

清朝的官僚体制更为高效,也为文官权力的重新确立奠定了基础。

3. 社会阶层的变迁明朝末年,民生困顿,社会阶层矛盾激化。

而清朝的建立带来了社会上层驱逐和社会底层明显分化。

分化出富裕农民阶层与无地农民,极东主义的士人新阶层共同构成了清朝末年的社会结构。

总结起来,明清交替及其政治变革不仅从制度与统治方式上产生了显著特点,更是引发社会、经济等领域的深远变革。

尽管这一时期的政治体制也存在着其独特的问题,但明清交替仍然为后来中国的政治演变奠定了基础。

明清交替中国历史上的大转折明清交替:中国历史上的大转折明清交替是中国历史上的一个重要时期,涵盖了明朝灭亡、清朝建立以及两朝之间的政治、经济、社会等方面的变化。

这段时期的大转折对中国的历史进程产生了深远的影响。

本文将从政治、经济和社会三个方面来探讨明清交替对中国历史的影响。

一、政治方面的变迁在政治方面,明清交替带来了朝代更替和统治者的变化。

明朝自14世纪建立以来,经历了几百年的繁荣和衰败,到17世纪末已经走向崩溃。

面对日益加剧的政治腐败、社会动荡和外族入侵,清朝以溥仪为首的满族统治者成功地推翻了明朝,建立了自己的统治地位。

明清交替对中国政治思想也带来了重大的影响。

明朝时期,儒家思想占主导地位,儒学被奉为国家意识形态的核心。

而清朝则以满洲族为主导,封建专制的思想在这个朝代得到了进一步的发展和巩固。

这种政治思想的转变对于后来中国政治体制的形成产生了深远的影响。

二、经济方面的变革明朝时期,中国经济发展达到了一个高峰,成为当时世界上最繁荣的国家之一。

但在明朝晚期,由于战争和政治动荡的影响,中国经济开始走下坡路。

而清朝的统治则带来了一定程度上的经济稳定和繁荣。

清朝在经济方面进行了一系列的改革和措施,促进了贸易和商业的发展。

他们推行了海禁政策,发展了海上贸易,使得中国的商业在全球范围内都有了广泛的联系和影响。

此外,清朝还进行了土地制度的改革,提高了农业生产力,进一步推动了经济发展。

三、社会方面的变迁明清交替期间,中国的社会结构和社会关系发生了重大变化。

明朝时期,社会阶层一分为二,明君与贪官污吏的矛盾不断加深,农民起义和民间组织层出不穷。

而清朝统治者在建立自己的统治地位后,通过整肃明朝旧贵族、拉拢地方势力等手段,成功地巩固了社会秩序。

清朝采取的「科举制度」对于社会变迁也有一定影响。

科举制度的实施使得社会精英的选拔更加公平公正,有能力有才干的人有机会通过科举考试进入官僚体系。

这种选拔制度为社会流动提供了一条通道,有利于社会阶层的变动和社会结构的变革。

明清交替王朝更迭的历史转折点一、引言明清交替是中国历史上的重要时刻,标志着中国社会发展的巨大转变。

在这个转折点上,明朝的衰落和清朝的兴起交织在一起,对中国乃至整个东亚地区产生了深远的影响。

本文将分析明清交替期间的历史背景、原因和影响,以揭示这一时期的历史转折点。

二、历史背景明朝在四百多年的统治中取得了巨大的成就,但也逐渐暴露出一系列问题。

其中,明代末年的封建礼制僵化、官僚腐败、社会动荡和民生困苦等问题导致了社会矛盾日益激化。

与此同时,西方殖民势力的侵略进一步削弱了明朝的统治基础。

三、明末的危机与动乱明朝末年,国内出现了多起严重的自然灾害,如连年旱涝、风调雨顺、蝗灾瘟疫等,给社会经济带来了极大的冲击。

同时,明朝的军费压力加大,使得赋税负担过重,人民生活水平下降,社会民怨四起。

加之,明朝朝廷内外的宦官权臣和政治斗争也加剧了社会的动荡。

四、明清交替的原因1. 李自成领导的农民起义:李自成领导的农民起义在明朝末年迅速发展,他们揭竿而起、反抗明朝的统治。

农民起义的背后反映了社会阶级矛盾和政治体制的腐败。

2. 清朝的入侵:满族首领努尔哈赤建立的后金政权逐渐壮大,数次入侵明朝的边境,并最终发展成为明末的重要威胁。

3. 明朝内部问题的积累:明朝内部由于制度问题,腐败严重,并没有形成清晰的明确的王位继承制度。

这为清朝的入侵创造了机会。

五、明清交替的历史转折点1. 明朝灭亡与清朝的兴起:明朝被推翻,清朝建立,这一过程符合了历史规律,也标志着中国政治制度的改变。

清朝以满族为统治阶级,在中国历史上建立了最后一个封建王朝。

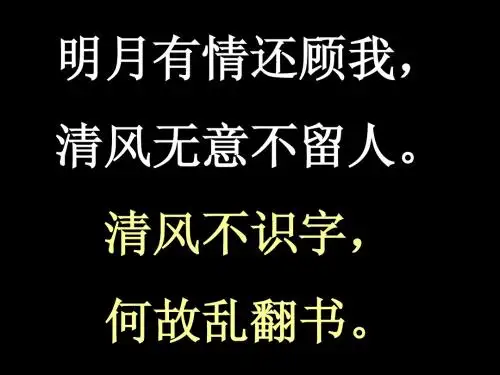

2. 文化的转变:明清交替期间,传统文化遭到了冲击和破坏。

清朝统治者在文化上推行"入关后的政策"并强迫汉族文人改换发型、改名改姓,限制传统文化的发展。

这导致了中国传统文化在此后的发展中逐渐衰落。

3. 对外关系的变化:明清交替对东亚地区的格局产生了重大影响。

明朝由于内外交困,没有能力有效对抗殖民势力;而清朝则复兴了大一统的中央集权,积极抵御和反抗西方列强的侵犯。

明与清的政权交替----郧阳@刘嘉明(崇祯亡命)明末农民军趁明廷东北抵御外族军备吃紧,一路北上有破竹之势,崇祯十七年(1644年)三月十九日攻入皇权核心----紫荆城。

兵荒马乱之中,崇祯皇帝要求后宫的嫔妃、公主等女眷殉国,然后随太监王承恩逃亡紫荆城所倚的煤山,为国破家亡深作最后的叹息后,亡命于歪脖子树。

(闯贼离京)李自成入京之后做了三件事,一是将崇祯皇帝尸首简殓后置于广场曝晒任人观赏;二是群贼烧杀抢掠,对旧朝官吏、富贾、乡绅拷打勒索钱财;三是侮辱儒生“群贼争戏辱学士”;四是火烧、炮击紫禁城。

以上行径即不尊重,也是破坏中国社会固有之礼义廉耻道德体系;史书称之为“贼”绝无错也。

由于贼祸京师,明廷戍边大将吴三桂决定引金兵入关,迫于军事压力,李自成入京后第42天(四月三十日),下令放火烧毁明故宫与京师九门,然后落荒而逃。

据《爝火录》记载:大清顺治元年,(明崇祯十七年)四月云二十九日丙戍:李自成僭帝号于武英殿,追尊七代皆为帝后……下午,贼(李自成)命运草入宫墙,塞诸殿门。

是夕,焚宫殿及九门城楼。

三十日丁亥,李自成先走……出宫时,用大炮打入诸殿。

又令诸贼各寓皆放火。

日晡火发,狂焰交奋……门楼既崩,城门之下皆火……日夕,各草场火起,光耀如同白昼,喊声、炮声彻夜不绝。

(顺治入京)顺治元年(崇祯十七年)五月二日,清摄政王多尔衮率军队进驻北京城,即刻拜会明廷老臣范文程、洪承畴、金之俊三位大学士,用近五个月的时间对紫禁城加以修缮,迎接孝端、孝庄两宫皇太后及小皇帝顺治从沈阳到紫禁城入住。

修缮紫禁城的同时,范、洪二人拟了两道告示。

一道是“除暴救民”以羁縻百姓;另一道是为崇祯皇帝发丧,礼葬崇祯帝,安抚汉族人心。

清顺治元年九月十九日,两宫皇太后带着六岁的帝顺帝治入住北京城。

顺治帝是清朝第三位皇帝,也是清朝入关的首位皇帝。

因年幼,由叔父摄政王和硕睿亲王多尔衮辅政,在位十八年。

(行政区划)清顺治帝入主紫禁城后,军事继续向南扩张,一方面军事上致力一统中原;另一方面入乡随俗,学习汉文化全面融入汉文化圈。

第二课明清帝国交替导学稿

【提示预习要点】

1、通过预习了解明朝和清朝建立的过程。

2.知道明朝加强中央集权的措施。

3、结合书本上的资料探讨明朝灭亡的原因。

课前预习

1、1368年率领起义军推翻了,建立。

2、1627年连续发生旱灾,官逼民反,、、、等人先后起义,最后推翻明朝。

3、1636年,在盛京称帝,改国号。

4、经历过、、三朝,清初时期的社会经济得以恢复发展,很快达到中国历史上新的高峰。

课堂展示

(1)阅读课文第3页的内容,思考明朝在当时是如何成为新的强盛时期?(2)结合以下资料,想一想,为什么明末农民起义能够迅速发展,

并得到农民的支持。

资料1李自成率领的起义队伍提出了“均田”“免粮”口号,社

会上流传着“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不

纳粮”的民谣。

资料2起义军占领一地,就杀掉顽抗的豪绅富户,把他们的财

物、粮食分给农民。

资料3李自成在西安建立大顺政权后,向北京进军,沿途宣传

“平买平卖”

(3)简述清朝入关的时候为何会激起广大人民的反抗?

课堂小结:

王朝明朝清朝

建立时

间

建立者

定都地

点

【课堂检测】

全程助学

【课后作业】

作业本

预习方法:1.读、思导学案中每课提示预习要点(1分钟)。

2.通读书本相关页(5分钟),用红笔圈划出重要字、词、句。

3.仔细研读导学案,结合书本,记录下自己的预习足迹(12分钟)。

4.小结自己的收获和预习时产生的问题(3分钟)。

新授课1。