三圈环流 公开课版(动画精美)

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:19

自然界的水循环教案自然界的水循环教案1课型:新授课教具:多媒体设备、课件教学目的:(1)使学生认识到地球上的水是由不同形式组成的,并认识其相互的关联性以及水的循环过程和意义。

(2)对学生进行水资源保护以及可持续发展的教育。

重点难点:水循环的过程教学过程:“水是生命之源,同时和不断运动变化的自然界一样,大自然的水也是处于运动更新的状态之中。

这堂课我们来学习自然界的水循环”多媒体展示课题名称:“第一节自然界的水循环”“在探讨地球上的水是如何循环之前,我们首先得弄清楚自然界的水体是怎么组成的。

大家知道水的存在有三种形式:气态、液态、固态。

那么大家想想地球上这三种形式存在的水有那些水体呢?”多媒体展示板书内容:“一、相互联系的水体”学生思考半分钟,同时提示看多媒体展示的图3.1“水圈的构成”“对照图,我们看到不同的水体分成了不同的板块,并且他们所占的水体总量是不一样的,其中海洋水占全球水储量的96.53%,而最小的水体是生物水,仅占0.0001%。

,但是他们之间却是有着联系的。

大自然是个统一体,不同的水体之间依然存在着物质和能量之间的交换,下面我问一个问题,上述两种水体之间存在着怎样的联系?”学生答:“生物水通过植物蒸腾作用,变成大气水,大气水通过降雨形成河水、冰川水、土壤水、湖泊水、地下水,这些水体通过各种形式的运动比如地表径流、地下径流,都可以变成海洋水。

”“答的很对,这些水体之间的联系是很紧密的,他们不仅具有水源的相互补给关系,他们在能量、质量、数量上都是息息相关的。

那么大家再思考一下这是为什么?注意我说的两个词:质量和数量”学生答:“河水少了土壤水也可能变少,海水可能会变多……”学生答:“河水污染了,土壤水也会被污染,海水也是……”“嗯,没错,自然界的水体是不断运动的,在物质上和能量上都在不断发生着变化,一条河流被污染可以造成一片土地被污染,同样可以造成海水的污染。

大气水被污染同样值得我们重视,我们所说的酸雨的形成就是大气水被污染的结果。

《气压带与风带》(第一课时)教案

A.从赤道高空北上的气流在地转偏向力的影响下会怎么偏转,最后会在30°N偏转成为什么风?

B.来自赤道上空的气流在该纬度不断堆积后会如何运动?

C.北纬30°附近近地面的气压会有什么变化?

D.北纬30°附近近地面的气流在气压梯度力的作用下会怎样运动?

(学生思考,PPT立体图演示、视频演示)

(引导思路:来自赤道地区的气流源源不断在南北纬30°上空集聚迫使气流下沉,导致近地面形成副热带高气压带。

北纬30°地区气流流向赤道低气压带,受地转偏向力的影响,偏转成东北风。

)

形成0°—30°N低纬环流圈。

探究讨论2:

A.从30°N地区下沉的气流和极地地区下沉的气流会怎么流动?两股气流的性质一样吗?

B.两股气流在60°N相遇后会气流如何运动?

C.最后在60°N高空气压有什么变化?又会如何运动?

(引导思。

第二节气压带、风带与气候第1课时气压带、风带的分布气压带、风带对气候与景观的影响1.大气环流(1)概念:地球上大范围、有规律的大气运动。

(2)意义:调节高低纬度之间、海陆之间的热量和水汽,对各地的天气和气候有着重要影响。

2.气压带、风带的形成与分布(1)形成原因:高低纬受热不均和地转偏向力的影响。

(2)分布①气压带⎩⎪⎨⎪⎧A.赤道低气压带B.副热带高气压带C.副极地低气压带D.极地高气压带②风带(填字母)⎩⎨⎧信风带E 、H 西风带F 、I 极地东风带G 、J(3)季节移动:随太阳直射点的季节移动而移动,就北半球而言,气压带和风带的位置大致是夏季偏北,冬季偏南。

二、气压带、风带对气候与景观的影响1.气压带对气候和景观的影响(2)同一半球,信风带与西风带风向相同。

()(3)太阳直射点夏季在北半球,冬季在南半球。

()(4)受信风带影响的地区气候干燥。

()(5)下列受气压带、风带的季节性移动形成的气候类型是()A.地中海气候B.温带海洋性气候C.温带季风气候D.热带雨林气候提示:(1)×气压带的形成,有的是热力因素,有的是动力因素。

副极地低气压带就是动力因素形成的。

(2)×同一半球,信风带与西风带的风向相反。

(3)×南、北半球季节相反。

南半球的冬季即北半球的夏季,太阳直射点在北半球。

(4)×如果信风带经过广阔的海洋和暖流,就会带来温暖湿润的气流。

(5)A[地中海气候是由于受西风带和副热带高气压带交替控制形成的,因此地中海气候的成因与气压带、风带的季节性移动有关。

]气压带、风带的分布与移动在18世纪产业革命前,人类还没有发明蒸汽机,航海家们只能靠风力乘帆船在海洋上航行。

如哥伦布、麦哲伦以及郑和的远航,都是靠风力乘帆船,完成了人类历史的伟大壮举。

但是,航海家们在多次航行中,发现30°纬度附近总是无风,帆船进入该海区无法航行,使海上贸易受到极大影响。

尤其是那些装载马匹的帆船,因无风而无法航行,草料和淡水不足,马匹相继死掉,不得不将其投进大海。

高中地理《大气环流》教案三篇1.理解三圈环流的形成过程。

2.掌握各气压带风带的位置和特性。

3.理解气压带风带的季节移动的成因与规律。

4.理解大气环流的作用。

[教学重点]气压带、风带的分布与移动规律。

[教学难点]三圈环流与气压带风带的形成。

[教学方法]多媒体交互式演示讲解。

[教学设计]大气环流是产生风云变幻的天气现象的直接原因,也是气候形成的重要因子,对世界各地的天气和气候有着重大影响,所以在第二单元中起着关键作用,是承前启后的纽带。

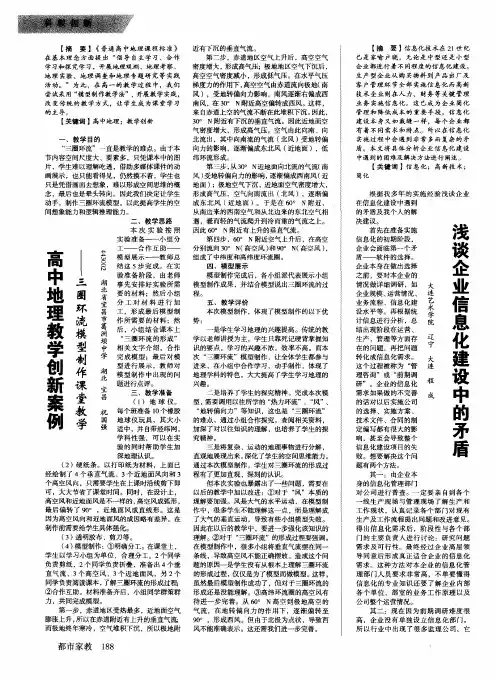

三圈环流与气压带、风带形成,是教学大纲中要求学生能够理解掌握并灵活应用的重点内容,同时也是教学中的难点内容。

如何设计课堂教学才能让学生在有限的课时条件下充分理解三圈环流与气压带、风带的形成,并在头脑中形成准确的、立体的、动态的图像呢?这是一直以来的一个难题。

曾有人尝试过多种教学方式:传统的灌输式教学、将学生分成不同纬度,形体活动演示教学、边讲解边和学生一起画图的方式教学等等。

收效不同,但都不理想,突出的问题就是将近地面与高空混为一谈,没有非常清晰的思路,所以不会灵活自觉地应用大气环流的知识解决问题。

只能靠死记硬背的方式来应付考试。

也曾考虑利用学校的现代化多媒体教学设备制作动态演示课件,但是时间、精力、水平有限,未能成功。

在网上教学资源库中有这部分内容,且设计精美贴近教学时,便立即实行了教学尝试,结果是喜人的。

学生乐于通过观察电脑动态演示,经过仔细思考,认真讨论后自己总结得出答案。

因为结论是学生积极动脑思考反复讨论得出的,并且头脑中有立体直观的动态图像,所以学生自我感觉思路清晰而严谨,应用起来就得心应手。

[教学过程]课前复习:让我们用绘制简图的方式来回忆热力环流的形成过程。

引入新课:通过前面的学习,我们理解了大气运动最简单的形式──热力环流,它是因为局部地区冷热不均而形成的空气环流。

世界高低纬度之间是否存有热量差异呢?那么是否存有热力因素引起的空气环流呢?思考。

假设:地表物质均一,地形平坦;地球不运动。

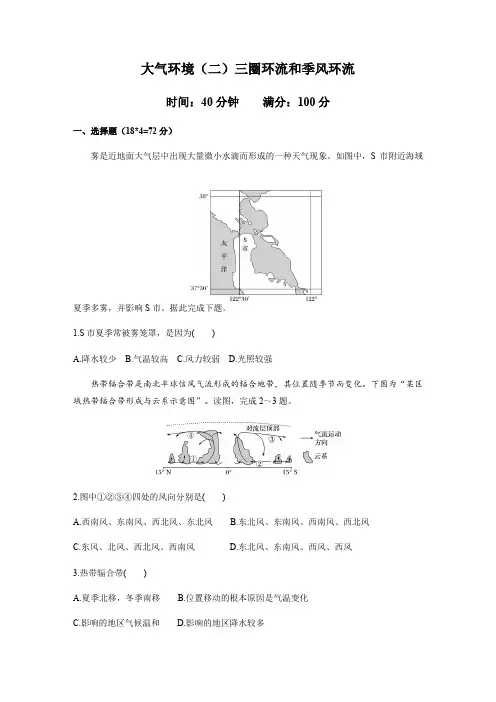

大气环境(二)三圈环流和季风环流时间:40分钟满分:100分一、选择题(18*4=72分)雾是近地面大气层中出现大量微小水滴而形成的一种天气现象。

如图中,S市附近海域夏季多雾,并影响S市。

据此完成下题。

1.S市夏季常被雾笼罩,是因为()A.降水较少B.气温较高C.风力较弱D.光照较强热带辐合带是南北半球信风气流形成的辐合地带,其位置随季节而变化。

下图为“某区域热带辐合带形成与云系示意图”。

读图,完成2~3题。

2.图中①②③④四处的风向分别是()A.西南风、东南风、西北风、东北风B.东北风、东南风、西南风、西北风C.东风、北风、西北风、西南风D.东北风、东南风、西风、西风3.热带辐合带()A.夏季北移,冬季南移B.位置移动的根本原因是气温变化C.影响的地区气候温和D.影响的地区降水较多读“气压带、风带移动规律示意图”,回答4~6题。

4.下列关于该图所示各纬度带气流运动方向与干湿性质的叙述,正确的是()A.甲盛行下沉气流,干燥B.乙盛行东北风,干燥C.丙盛行东南风,干燥D.丁盛行上升气流,湿润5.下图中能正确表示丁所在等压面和等温面关系的是()6.图示季节中,下列说法正确的是()A.北京昼长夜短B.华盛顿昼短夜长C.堪培拉正午太阳高度达一年中最小值D.新加坡正午太阳高度达一年中最大值下图中甲、乙、丙分别为某月份三个不同大气活动中心,且乙活动中心达到一年中势力最强盛值。

读图,回答7~8题。

7.图中所示月份最可能是()A.1月B.4月C.7月D.10月8.图示月份图中①②③三处的主导风向分别是()A.①西北风②东北风③东北风B.①东南风②西南风③东南风C.①东南风②西南风③东北风D.①西北风②东北风③东南风图示为北半球某日02时海平面气压分布图(单位:百帕)。

读图,回答下题。

9.依据气压分布,该日最接近()A.冬至B.小满C.夏至D.立秋下图是“以极点为中心的某半球气压带、风带分布示意图(箭头表示风向)”。

气压带和风带【教学目标】1.通过绘制示意图,理解气压带、风带的形成。

(地理实践力) 2.结合资料,掌握理解大气环流的形成因素。

(综合思维) 3.分析图文材料,理解海陆分布对气压带的影响。

(综合思维)【教学重点】运用示意图,说明气压带和风带的形成与分布规律。

【教学难点】北半球冬、夏季气压中心分布、气压带和风带对气候的影响。

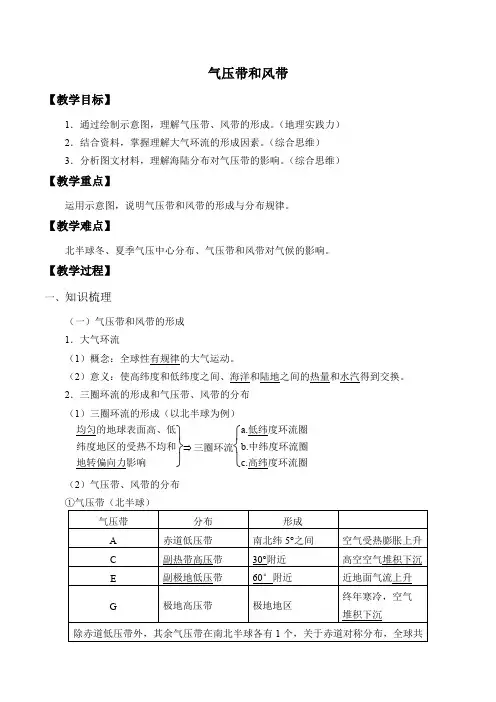

【教学过程】一、知识梳理(一)气压带和风带的形成 1.大气环流(1)概念:全球性有规律的大气运动。

(2)意义:使高纬度和低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换。

2.三圈环流的形成和气压带、风带的分布 (1)三圈环流的形成(以北半球为例)⎭⎬⎫均匀的地球表面高、低纬度地区的受热不均和地转偏向力影响⇒三圈环流⎩⎨⎧a.低纬度环流圈b.中纬度环流圈c.高纬度环流圈(2)气压带、风带的分布3.气压带、风带的季节移动(1)原因:太阳直射点随季节变化而南北移动。

(二)海陆分布对气压带和风带的影响 1.北半球冬、夏季气压中心(1)成因:北半球陆地面积大且海陆相间分布,海陆热力差异大。

(22.南半球气压分布海洋面积占绝对优势,纬向分布的气压带比北半球明显,特别是南纬30°以南的地区,气压带基本上呈带状分布。

3.季风环流(1)含义:一年中盛行风向随季节有规律地变换。

(2)分布及成因①东亚季风区⎩⎨⎧⎭⎬⎫冬季:西北季风夏季:东南季风海陆热力性质差异②南亚季风区⎩⎨⎧冬季:东北季风→海陆热力性质差异夏季:西南季风→气压带、风带的季节移动2019年11月11日北京时间13时,搭载着中国第36次南极科学考察队队员的“雪龙2号”极地科考破冰船驶过南纬60度海域,完成穿越“咆哮西风带”首次进入南极地区,这是“雪龙2号”首次穿越西风带。

位于南纬40度至60度之间的西风带处于强劲西风的控制下,洋面风浪较大,在此行船危险系数较高,有“咆哮西风带”之称。

问题1(地理实践力)依据气压带、风带的分布特点,判断“雪龙2号”科考船穿越的“咆哮西风带”的盛行风向是什么?提示:盛行西北风。

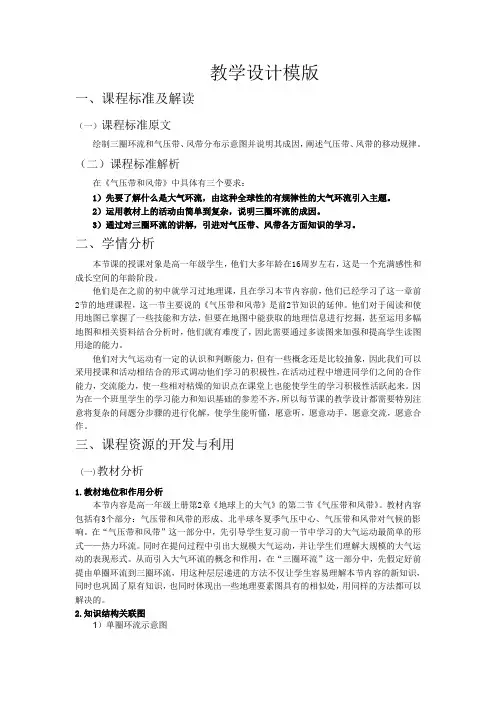

教学设计模版一、课程标准及解读(一)课程标准原文绘制三圈环流和气压带、风带分布示意图并说明其成因,阐述气压带、风带的移动规律。

(二)课程标准解析在《气压带和风带》中具体有三个要求:1)先要了解什么是大气环流,由这种全球性的有规律性的大气环流引入主题。

2)运用教材上的活动由简单到复杂,说明三圈环流的成因。

3)通过对三圈环流的讲解,引进对气压带、风带各方面知识的学习。

二、学情分析本节课的授课对象是高一年级学生,他们大多年龄在16周岁左右,这是一个充满感性和成长空间的年龄阶段。

他们是在之前的初中就学习过地理课,且在学习本节内容前,他们已经学习了这一章前2节的地理课程,这一节主要说的《气压带和风带》是前2节知识的延伸。

他们对于阅读和使用地图已掌握了一些技能和方法,但要在地图中能获取的地理信息进行挖掘,甚至运用多幅地图和相关资料结合分析时,他们就有难度了,因此需要通过多读图来加强和提高学生读图用途的能力。

他们对大气运动有一定的认识和判断能力,但有一些概念还是比较抽象,因此我们可以采用授课和活动相结合的形式调动他们学习的积极性,在活动过程中增进同学们之间的合作能力,交流能力,使一些相对枯燥的知识点在课堂上也能使学生的学习积极性活跃起来。

因为在一个班里学生的学习能力和知识基础的参差不齐,所以每节课的教学设计都需要特别注意将复杂的问题分步骤的进行化解,使学生能听懂,愿意听,愿意动手,愿意交流,愿意合作。

三、课程资源的开发与利用(一)教材分析1.教材地位和作用分析本节内容是高一年级上册第2章《地球上的大气》的第二节《气压带和风带》。

教材内容包括有3个部分:气压带和风带的形成、北半球冬夏季气压中心、气压带和风带对气候的影响。

在“气压带和风带”这一部分中,先引导学生复习前一节中学习的大气运动最简单的形式——热力环流。

同时在提问过程中引出大规模大气运动,并让学生们理解大规模的大气运动的表现形式。

从而引入大气环流的概念和作用,在“三圈环流”这一部分中,先假定好前提由单圈环流到三圈环流,用这种层层递进的方法不仅让学生容易理解本节内容的新知识,同时也巩固了原有知识,也同时体现出一些地理要素图具有的相似处,用同样的方法都可以解决的。

三圈环流教学设计第一篇:三圈环流教学设计三圈环流课程章节:人教版高一地理上册第二单元第四节全球性大气环流之三圈环流。

课时:1课时ϖ一、教材和内容分析:本小节是高中地理教材(人教版)第一册第二单元的内容,第二单元主要讲大气,我们这节课所要讲述的内容——三圈环流就是一种特殊的大气运动形式。

本节课主要是讲解三圈环流的形成过程,通过对影响大气运动的主要因素:气压梯度力、地转偏向力以及摩擦力的分析,来推求出大气运动的运动方向,进而形成三圈环流,即低纬度环流、中纬度环流、高纬度环流。

课堂上以北半球为例,具体讲解三圈环流的形成,讲解完后,让同学自己动手,根据所教授的原理把南半球的三圈环流图画出来,据学生所画的步骤与方向来查漏补缺,以加深印象。

同时要了解并掌握三圈环流所形成的气压带与风带,而且能够运用学习的知识来解决现实生活中所遇到的相关的问题。

总而言之,本堂课就是要掌握三圈环流的形成与模式,以及气压带、风带的形成与分布。

ϖ二、学习者分析:1、知识水平:学生为高中一年级学生,才从初中升入高中。

据了解,我们可知,绝大部分的学生来自农村中学,而这些学校对地理这门课程并不重视,讲解的老师多由教授其他课程的老师来兼任,对于地理知识的讲解并不专业,不能很好的让学生理解,使学生对学习地理产生一种恐惧感。

更有老师只是对着课本照本宣科,让地理课堂索然无味,进而使学生丧失了对于地理学习的兴趣。

总而言之,学生在初中阶段对于地理知识的积累极其有限,其空间分析能力不是很强,对于地理空间思维要求高的三圈环流的理解有一定的难度。

同时,应注意趣味教学,改变学生对地理传统的看法,提升其对于地理课程的兴趣,做到趣味教学、轻松学习。

2、认知特征:注意力具有一定的稳定性,记忆以有意记忆为主,能注意在理解的基础上记忆,初步完成从具体思维到抽象思维为主的过渡。

思维具有一定的独立性,但需要正确有序的引导。

3、学习特征:学生才步入高中,同学之间不是很熟悉,可以通过讨论加强他们之间的交流及相互学习。