渡荆门送别、钱塘湖春行 -

- 格式:pptx

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:29

野望王绩东皋/薄暮望,徙倚/欲何依。

树树/皆秋色,山山/唯落晖。

牧人/驱犊返,猎马/带禽归。

相顾/无相识,长歌/怀采薇。

1. 从“情”与“景”的关系角度赏析“树树皆秋色,山山唯落晖”。

此句融情于景。

诗句描写了漫山遍野树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。

2.赏析颔联“树树皆秋色,山山唯落晖”这句诗的精妙所在。

颔联是诗人对眼前景观的粗线条的描绘,着重于色彩的透明度,棵棵树木已染上萧瑟的枯黄的秋色,起伏的山峦唯见余晖,这是多么宁静、开阔、美丽的画面。

纵使在淡淡的暮霭之中,人们还是能够感觉到山野间秋林、余晖的光与色的强烈辉映。

2.“牧人驱犊返,猎马带禽归”为我们描绘了一个什么样的场景?有什么作用?这两句着力描绘山野晚归的生动场景;为整个静谧的画面注进一股跳动的情致和欣然的意趣。

句中的几个动词“驱”“返”“带”“归”,用得自然而精练,这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详与宁静。

3. 尾联化用典故,你能找出来吗?这样写有何表达作用?运用典故,借伯夷和叔齐的故事表现诗人在现实中孤独无依,只好追怀古代的隐士,体现了诗人孤独抑郁的心情。

4.这首诗表达了作者怎样的思想感情?全诗于萧瑟怡静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情,抒发了惆怅、孤寂的情怀。

黄鹤楼崔颢昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。

日暮/乡关/何处是?烟波/江上/使人愁。

1.诗歌首联运用典故有何作用?诗的首联巧用典故,由仙人乘鹤归去引出黄鹤楼,让人觉得黄鹤楼乃是仙人遗留下来的,起笔就让黄鹤楼充满了神秘的色彩。

2.颈联“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”。

写景有什么特点?这两句由写传说中的仙人,黄鹤及黄鹤楼,笔锋一转,转而写诗人眼前登楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空里,隔水相望的汉阳城清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明,悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了悬念。

八年级上册第 13 课的唐诗五首分别是《野望》《黄鹤楼》《使至塞上》《渡荆门送别》《钱塘湖春行》。

一、《野望》——王绩1.原文1.东皋薄暮望,徙倚欲何依。

2.树树皆秋色,山山唯落晖。

3.牧人驱犊返,猎马带禽归。

4.相顾无相识,长歌怀采薇。

2.解析1.内容:这首诗写的是山野秋景。

傍晚时分,诗人站在东皋纵目远望,心情彷徨,不知归依何处(“东皋薄暮望,徙倚欲何依”)。

接着描绘了一幅萧瑟的秋景图,树树都染上了秋色,重重山岭都披覆着落日的余晖(“树树皆秋色,山山唯落晖”)。

牧人驱赶着牛犊返回,猎人骑着马带着猎物归来(“牧人驱犊返,猎马带禽归”),然而诗人在这样的环境中却没有相识之人,只能追怀古代的隐士伯夷、叔齐,长歌以抒发自己孤独抑郁的心情(“相顾无相识,长歌怀采薇”)。

2.主题与情感:表达了诗人在隋末唐初社会动荡不安的局势下,自己怀才不遇、孤独寂寞的情感,同时也流露出对隐逸生活的向往。

二、《黄鹤楼》——崔颢1.原文1.昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

2.黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

3.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

4.日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

2.解析1.内容:首联和颔联围绕黄鹤楼的传说展开,仙人已经乘着黄鹤离去,只留下空荡荡的黄鹤楼,黄鹤一去不再回来,千百年来只有白云在此悠悠飘荡(“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”)。

颈联则转换视角,描绘了眼前看到的景色,阳光照耀下,汉阳的树木清晰可见,鹦鹉洲上芳草茂盛(“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”)。

尾联在日暮时分,诗人望着江上的烟波,不禁兴起思乡之愁,不知道故乡在何处(“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”)。

2.主题与情感:这首诗既表达了对仙人的向往,又抒发了对人去楼空、世事沧桑的感慨,而最主要的是浓浓的思乡之情。

三、《使至塞上》——王维1.原文1.单车欲问边,属国过居延。

2.征蓬出汉塞,归雁入胡天。

3.大漠孤烟直,长河落日圆。

《渡荆门送别》《钱塘湖春行》知识点及诗歌表现手法渡荆门送别唐代:李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

译文:乘船远行,路过荆门一带,来到楚国故地。

青山渐渐消失,平野一望无边。

长江滔滔奔涌,流入广袤荒原。

月映江面,犹如明天飞镜;云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。

故乡之水恋恋不舍,不远万里送我行舟。

1、请对“月下飞天镜,云生结海楼”作简要赏析。

答:长江流过荆门以下,河道迂曲,流速减缓。

晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

2、请写出表达作者思想感情的句子。

答:仍怜故乡水,万里送行舟。

3、“山随平野尽,江入大荒流”一联,历来被人们称道。

请任选一个角度进行赏析。

答:①绘意境:苍莽起伏的山峦随着平原旷野的延伸。

渐渐消失得无影无踪,一泻千里的长江水奔赴茫茫无际的辽阔平原。

作者为我们展示了一幅气势磅礴的万里长江图。

②赏字词:“随”表现出群山与平野的位置逐渐变换、推移,写出空间感和流动感:“入”渲染出江水奔流的磅礴气势,展示了诗人的广阔胸襟。

④品技巧:运用了借景抒情的方法,抒发了作者初出荆门时的喜悦、激动的心情。

更是诗人开阔的胸怀,开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照。

4、古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果。

答:“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。

5、本诗记下了作者初次离开故乡时的观感和情思,其中最能表现他对故乡依依不舍之情的一个字是。

答案:怜。

6、"山随平野尽,江入大荒流"写出了什么样的景象?答:两岸的山势由山脉过渡到平原,山峦从诗人的视野中一点点地消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去。

7、表达了作者怎样的思想感情?答:表达了诗人对祖国大好河山的赞美,对故乡的依恋之情。

《渡荆门送别》《钱塘湖春行》《饮酒(其五)》诗歌鉴赏渡荆门送别[唐] 李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1.“山随平野尽,江入大荒流ˮ这两句运用了的修辞手法,展现了一幅的景象。

2.直接性默写填空。

(1)山随平野尽,。

(2)月下飞天镜,。

3.根据要求填空。

(1)《渡荆门送别》诗中点明出发地、目的地的语句:,。

(2)《渡荆门送别》中化静为动,描写过荆门入楚地时的壮阔景象,表现喜悦心情、朝气蓬勃的语句是:,。

(3)《渡荆门送别》中反衬江水平静,展现江岸辽阔,天空高远,充满浪漫主义色彩的语句是:,。

(4)《渡荆门送别》借与故乡之水的深情厚谊,表达对故乡思念之情的语句是:,。

4.下列对《渡荆门送别》一诗的赏析,不恰当...的一项是()A.首联紧扣诗题写诗人乘舟来到遥远的荆门外,将到楚地游览,交代了此行的地点和事由。

B.颔联中,“随”字将群山与平野位置的逐渐变换、推移,生动地展现出来,给人以空间的流动感。

“入”字,写出江水流向远方,水天相接的开阔境界。

C.颈联描摹江上美景,富有画面感:朗月映照下江水澄净明澈,黄昏天边云霞飘飞,犹如海市蜃楼,变幻多姿,让人陶醉。

D.尾联直抒胸臆,写故乡之水不远万里送自己行舟远游,表达了自己尽快到达楚地的急切心情。

5.赏析“山随平野尽,江入大荒流。

”6.请对颈联“月下飞天镜,云生结海楼”做简要赏析。

7.诗歌的最后两句写的含蓄而富有情致,请简要赏析。

8.《渡荆门送别》写的是什么场景?9.清代沈德潜在《唐诗别裁》中评论道:“诗中无送别意,题中二字可删。

”你的观点是什么,请说明理由。

10.阅读链接材料,回答问题。

【链接材料一】孟浩然我行穷水国①,君使入京华②。

相去日千里,孤帆天一涯。

卧闻海潮至,起视江月斜。

借问同舟客,何时到永嘉?【注释】①水国:南方水乡。

①京华:京都,指长安。

下列说法错误的一项是()A.李诗既写出诗人外出游历的喜悦,又表达了对故乡的依依惜别之情。

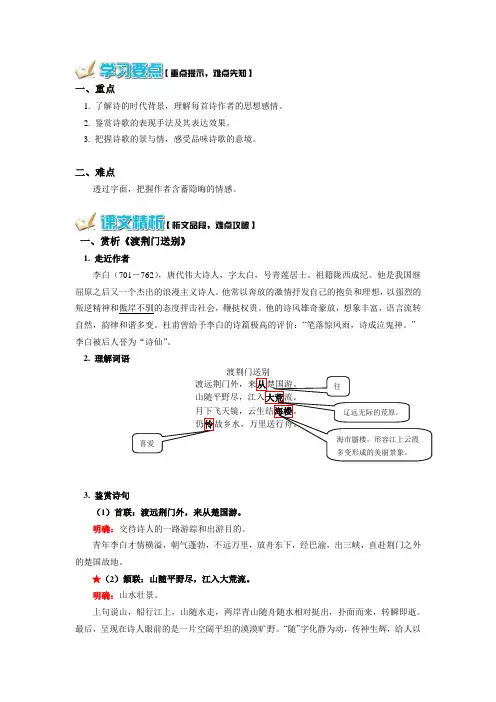

一、重点1. 了解诗的时代背景,理解每首诗作者的思想感情。

2. 鉴赏诗歌的表现手法及其表达效果。

3. 把握诗歌的景与情,感受品味诗歌的意境。

二、难点透过字面,把握作者含蓄隐晦的情感。

一、赏析《渡荆门送别》1. 走近作者李白(701-762),唐代伟大诗人,字太白,号青莲居士。

祖籍陇西成纪。

他是我国继屈原之后又一个杰出的浪漫主义诗人。

他常以奔放的激情抒发自己的抱负和理想,以强烈的叛逆精神和傲岸不驯的态度抨击社会,鞭挞权贵。

他的诗风雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

杜甫曾给予李白的诗篇极高的评价:“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。

”李白被后人誉为“诗仙”。

2. 理解词语渡荆门送别渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

往喜爱辽远无际的荒原。

海市蜃楼,形容江上云霞多变形成的美丽景象。

3. 鉴赏诗句(1)首联:渡远荆门外,来从楚国游。

明确:交待诗人的一路游踪和出游目的。

青年李白才情横溢,朝气蓬勃,不远万里,放舟东下,经巴渝,出三峡,直赴荆门之外的楚国故地。

★(2)颔联:山随平野尽,江入大荒流。

明确:山水壮景。

上句说山,船行江上,山随水走,两岸青山随舟随水相对挺出,扑面而来,转瞬即逝。

最后,呈现在诗人眼前的是一片空阔平坦的漠漠旷野。

“随”字化静为动,传神生辉,给人以青山挺立,舟行江上,应接不暇之感;这也可看出诗人风神爽朗,心驰神往的愉悦心情。

下句说水,长江流入地势平坦、视野开阔的漠漠旷野,呈现缓缓流动之势。

这句展现了诗人高亢激越,乐观开朗的情怀。

这两句诗写的境界雄奇壮观,体现出诗人初出蜀地,看到如此壮景时,那种惊诧欢愉之情。

(3)颈联:月下飞天镜,云生结海楼。

明确:月云美景。

这一联以水中月明如圆镜反衬江水的平静,以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔,天空的高远,艺术效果十分强烈。

感受新奇,想象天真,色彩斑斓,意境奇丽,体现了诗人那种浪漫主义的诗风,表现出诗人与月同行、与云同飘的兴奋喜悦之情。

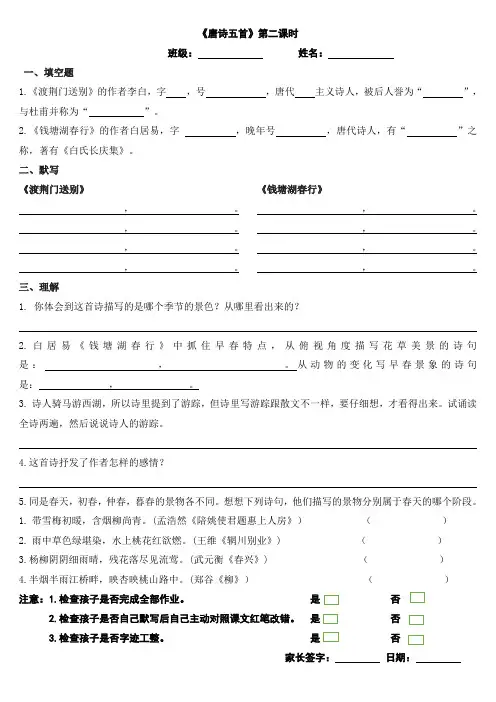

《唐诗五首》第二课时班级: 姓名:一、填空题1.《渡荆门送别》的作者李白,字 ,号 ,唐代 主义诗人,被后人誉为“ ”,与杜甫并称为“ ”。

2.《钱塘湖春行》的作者白居易,字 ,晚年号 ,唐代诗人,有“ ”之称,著有《白氏长庆集》。

二、默写《渡荆门送别》, 。

, 。

, 。

, 。

《钱塘湖春行》 , 。

, 。

, 。

, 。

三、理解1. 你体会到这首诗描写的是哪个季节的景色?从哪里看出来的?2.白居易《钱塘湖春行》中抓住早春特点,从俯视角度描写花草美景的诗句是: , 。

从动物的变化写早春景象的诗句是: , 。

3. 诗人骑马游西湖,所以诗里提到了游踪,但诗里写游踪跟散文不一样,要仔细想,才看得出来。

试诵读全诗两遍,然后说说诗人的游踪。

4.这首诗抒发了作者怎样的感情?5.同是春天,初春,仲春,暮春的景物各不同。

想想下列诗句,他们描写的景物分别属于春天的哪个阶段。

1. 带雪梅初暖,含烟柳尚青。

(孟浩然《陪姚使君题惠上人房》) ( )2. 雨中草色绿堪染,水上桃花红欲燃。

(王维《辋川别业》) ( )3.杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

(武元衡《春兴》) ( )4.半烟半雨江桥畔,映杏映桃山路中。

(郑谷《柳》) ( ) 注意:1.检查孩子是否完成全部作业。

是否2.检查孩子是否自己默写后自己主动对照课文红笔改错。

是否3.检查孩子是否字迹工整。

是否 家长签字: 日期:。

初中语文八上第三单元《渡荆门送别》《钱塘湖春行》《唐诗五首》渡荆门送别一、作者简介李白(701—762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃秦安),陈与义幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡,唐代伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称。

名篇有《蜀道难》《将进酒》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》等。

他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

二、故事背景这首诗是诗仙李白青年时期出蜀至荆门时赠别家乡而作。

李白在公元724年(开元十二年)辞亲远游。

诗人从“五岁诵六甲”起,直至远渡荆门,一向在四川生活,读书于戴天山上,游览峨眉,隐居青城,对蜀中的山山水水怀有深挚的感情。

此次李白离别家乡,发青溪,向三峡,下渝州,渡荆门,轻舟东下,意欲“南穷苍梧,东涉溟海”。

这是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

三、理解诗意原文: 渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

注释荆门:荆门山,在现在湖北宜都西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要。

楚国:楚地。

平野:平坦广阔的原野。

大荒:广阔无际的原野。

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景象。

怜:爱。

一本作“连”。

万里:形容行程之远。

译文:我乘舟远渡荆门外,来到了楚地准备尽情游览。

群山随着平坦广阔的原野的出现渐渐隐去,长江仿佛流进了广阔无际的原野。

明月映入江水,如同飞下的天镜,空中云霞如同绮丽的海市蜃楼。

我更加怜爱这来自故乡之水,不辞万里为我送行。

四、问题归纳1.颔联中“随”字用的好,谈谈好在何处。

“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切的表现出来,写活了,给人以空间感和流动感。

2.颈联变换视角,描写长江的近景,谈谈这联诗所描绘的意境。

“月下飞天镜”是月夜俯视所见。

明月本在天上,倒映在流速缓慢的长江水中,好像从天上飞来一面明镜。

“云生结海楼”是白昼眺望所见。

云多,则天空高远,反衬原野低平、江岸辽阔、两岸平旷的景色,在自然美景中融进了诗人见到平原时欣喜的感受。

【首联】扣题首联扣住诗题,交代了诗人此行的目的:远渡荆门,到楚地游历。

具有穿针引线、贯穿全诗的作用。

【颔联】1.写景视角(远近静动)这两句描写舟过荆门时所见的景色(总体概括)。

用远景勾勒出一幅气势雄浑的万里长江图。

又用移动的视角来描写景物的变化,两岸地势又山地过渡到平原,江水脱离群山的束缚向原野奔腾而去,化静为动,使画面富有动感(分析)。

这景象中蕴含着诗人喜悦的心情和蓬勃的朝气(情感)。

2.拟人修辞“随”字运用了拟人的修辞手法,将群山与原野的位置渐变生动形象地表现出来,给人以空间感和流动感。

真题演练:“山随平野尽,江入大荒流”中字运用拟人修辞化静为动,展现出雄伟壮阔的景象,蕴含诗人的情感。

(随喜悦/激动)【颈联】1.用自己的话描绘写景句:抓住景物(对象)+总结场景(点明特点)诗人舟过荆门,眼前,月亮映入清澈的江水中,像飞下的天镜,皎洁明亮;天边,云霞飘飞,如海市蜃楼般变幻多姿,让人陶醉。

【补充:诗中有画】江上夜景,水中映月图/朗月映照图,写出江水澄净明澈。

2.比喻修辞运用比喻,将水中月影比作明镜,用海市蜃楼形容江中云霞之美,展现了一幅由高山、大江、原野、明月、彩云构成的雄奇壮丽的画卷,抒发了诗人对祖国大好河山的赞美之情。

【尾联】拟人修辞本联使用拟人手法。

明明是自己依恋故乡,却借故乡的山水说故乡眷恋他。

此联写出了长江水为“我”送行的离别之意,对故乡依恋不舍的情感溢于言表。

而且这两句舍万千风物,单写“故乡水”、“送行”,别具情趣,耐人寻味。

【标题 - 怎样理解“送别”?诗中并无送别意,标题可不可以删掉?】不可以。

这首诗和常见送别诗不一样,常见送别诗以人送人为题材,而本诗别具一格,写出故乡山水送自己离别蜀中,既抒发了诗人对祖国大好河山的赞美,又表达了作者对故乡无限爱恋的真挚感情。

(注意:是热爱!不要写成怀乡!!!!)构思巧妙又曲折含蓄。

【首联】点题首联点题,交代游踪,勾画西湖早春轮廓。

【颔联】1.拟人修辞(含关键词赏析)“争”、“啄”两个字运用了拟人的修辞手法。